Introducción

La arquitectura ha sido un eje de reflexión de gran importancia a lo largo de los doce años de vida del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, no sólo porque la propia casa que alberga al museo es testigo de las transformaciones de los modos de vida en la ciudad colonial de Quito, sino porque sus técnicas constructivas y la colección de más de 5000 artefactos precolombinos que alberga la convierten en un espacio único para experimentar el paso del tiempo. Adicionalmente, el Ecuador es uno de los contados territorios donde las culturas arqueológicas representaron sus arquitecturas, las cuales han llegado hasta nosotros plasmadas en cerámica, algunos de los que forman parte de la colección que custodia el museo.

Si bien en otros países de América la temática ha sido ampliamente explorada y puesta en escena con importantes exposiciones como “Arqueología del espacio y el tiempo: 3000 años de urbanismo mexicano” del INAH en Cuicuilco - México, en 2008 (Curada por David Yadeun); “Modelando el mundo. Imágenes de la arquitectura precolombina” del MALI, en Lima - Perú, en el 2012 (Pardo et al., 2011); “Espacios para vivir. Representaciones arquitectónicas en la cerámica prehispánica del periodo Malagana” (800 a.C.-700 d.C.) de la Universidad de los Andes en Bogotá - Colombia, en 2017 (Curada por Eduardo Mazuera) y Design for Eternity: Architectural Models from the Ancient Americas del Metropolitan Museum of New York, New York - Estados Unidos, en 2015 (Pillsbury et al. 2015), este tema no había sido abordado a nivel expositivo en Ecuador, no obstante la existencia de investigaciones que se han enfocado en el estudio de la arquitectura precolombina y las representaciones arquitectónicas (Schavelzon 1981; Holm 1985; Marín & Del Pino 2005). Las exposiciones anteriormente citadas se centraron específicamente en las áreas geográficas de los Andes Centrales, Colombia y de Mesoamérica, mencionando en algunos casos, de manera lateral, a las representaciones del actual territorio del Ecuador.

Una exposición que aborde las temáticas específicas relativas al habitar precolombino, y cómo este fue representado no se había hecho en el Ecuador hasta el presente, a pesar de la gran cantidad de datos arqueológicos, históricos y etnográficos, y la existencia de un importante número de representaciones arquitectónicas conservadas en colecciones públicas y privadas.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, las preguntas que guiaron la investigación fueron: ¿Cuál fue la interrelación entre territorio (terrestre y marino), tecnología, materiales de construcción y la gente durante los tiempos precolombinos?, ¿Cómo los objetos con representaciones arquitectónicas nos transmiten las miradas sobre la arquitectura y el paisaje de las culturas que realizaron este tipo de representaciones?, ¿Cómo las diferentes miradas -desde el tiempo del contacto hasta el presente- han mediado e interpretado las arquitecturas precolombinas?, En las próximas páginas exploraremos estas temáticas y preguntas de investigación.

Investigación

La investigación no se enfocó solamente en las estructuras entendidas como tecnologías constructivas y sus representaciones, se buscó también entender la relación de las poblaciones con el territorio circundante y su progresiva transformación en paisaje. Este marco, el concepto de paisaje cultural, entendido como la relación articulada entre ser humano y territorio, la cual está sujeta a cambios en el tiempo, que se expresan a través de la apropiación, modificación, resignificación, uso y desuso de este, desarrolladas a partir de los trabajos de T. Ingold (1993) y M. Heidegger (1951) fueron de gran ayuda para delimitar el campo de acción y alcance de la aproximación hacia este aspecto del habitar. Adicionalmente, al enfrentarse a objetos creados por el ser humano, sean estos arqueológicos históricos, etnográficos o contemporáneos, es necesario recordar que las representaciones responden a un código, a través del cual se busca trasmitir información (un mensaje) con base a una matriz cultural de proveniencia, y que se plasma en el objeto (Eco, 1994; 2002, como citado en Ugalde, 2009, pp. 40-44).

Teniendo en mente los dos conceptos descritos en el párrafo anterior, en combinación con las preguntas de investigación se inició una amplia exploración de colecciones, museos y archivos en búsqueda de las arquitecturas precolombinas representadas en diferentes formatos. Al mismo tiempo, se procedió a realizar una recopilación de datos éditos e inéditos sobre arquitectura, navegación precolombina e interacción con el paisaje. Los trabajos de O. Holm (1985) y L. Marín y I. Del Pino (2005) fueron usados como base a partir de la cual se integraron datos de diferentes sitios y autores.

Las investigaciones llevadas a cabo en la costa ecuatoriana nos permitieron aproximarnos a los modos de construir, y habitar los diferentes ecosistemas de este territorio, incluyendo el mar. De entre la información recolectada destacan los datos recuperados en el sitio arcaico de Las Vegas, (Stothert, 2014) y los del sitio Valdivia de Real Alto, (Marcos 1988) ambos localizados en la provincia de Santa Elena; los del sitio multicomponente de Salango, especialmente los de la fase Chorrera (Lunniss, 2008), los del sitio Manteño de Jaboncillo (Castro-Priego et al., 2021), y los Jama Coaque de San Isidro (Zeidler, en prensa), todos localizados en la provincia de Manabí; finalmente es fundamental incluir en este grupo al sitio de La Tolita, de la cultura homónima (Ugalde, 2009; Valdez, 1987), localizado en la provincia de Esmeraldas. Los datos arqueológicos antes mencionados entran en diálogo directo con una gran profusión de objetos arqueológicos que representan arquitecturas, y que aparecen a partir del periodo Formativo con la cultura Chorrera.

En el caso de la Sierra, la información se centró principalmente en los sitios de Cuasmal (Uhle 1928), Cochasqui, El Quinche (Jijón y Caamaño, 1912; Oberem & Wurster, 1989), Guano-San Sebastián (Jijón y Caamaño, 1930) e Ingapirca (Marín & del Pino, 2005). En cuanto a la Amazonía, se hizo hincapié en la monumentalidad del área Cosanga (Porras, 1987) y del Upano (Rostain & Pazmiño, 2013).

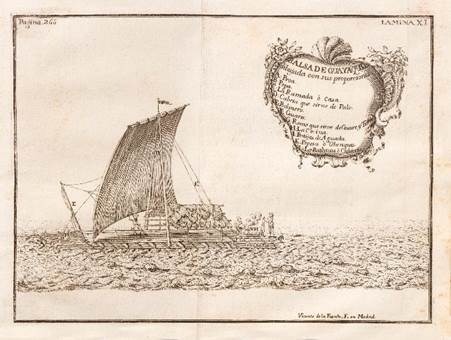

En cuanto a los datos históricos, se hizo referencia al uso de crónicas y narraciones del tiempo del contacto entre poblaciones locales y europeos (Caravajal,1542; Cieza de León, 1554; Fernández de Oviedo y Valdéz, 1535; Xerez, 1534; Zárate, 1543) y a documentos de exploradores del siglo XVIII y XIX (Ulloa & Juan, 1748; Von Humboldt, 1810). Estos datos fueron cruciales para articular los discursos ligados a la navegación precolombina, en especial el uso de la balsa para la navegación a larga distancia cuyo punto tecnológico más alto fue alcanzado por los Manteño-Huancavilca (Holm, 1987a; 1987b; 2007; Lunnis, 2022; Marcos, 2005).

Concepto Curatorial

Como fruto de las exploraciones y reflexiones desarrolladas durante la investigación, se identificaron conceptos clave sobre las narrativas del habitar precolombino en los diferentes territorios y en sus diferentes dimensiones: ser humano, estructura, paisaje, concepción del mundo. La selección de objetos, documentos y textos dialogan con la narrativa antes mencionada poniéndola en escena y materializándola. Esto nos permitió condensar más de diez mil años de habitar en el territorio del actual Ecuador. La aproximación a las arquitecturas precolombinas planteado por esta exposición, por ende, se articula en un juego de miradas y percepciones, que parte de las representaciones de los pueblos que realizaron los objetos para culminar con la observación del visitante que los contempla detrás de una vitrina en el presente (figura 1).

El concepto curatorial se articuló en tres ejes: “Del mar a los Andes” y “De los Andes a la Amazonía” los cuales reflejan la configuración geográfica del territorio y “La mirada de los otros” que articula las miradas a las arquitecturas precolombinas a través del tiempo. Este último eje entra en diálogo con los dos primeros a través de la interacción entre objetos arqueológicos y documentos que permiten al interlocutor acercarse a través de diferentes lentes.

En el caso de la sala 1 que contiene el eje “Del mar a los Andes”, la museografía se articula en tres áreas: en el centro de la sala, la mesa central busca aproximar al público al diálogo entre arquitectura y paisaje, a través de una estilización de la topografía y geografía. Es en este territorio que se desarrolla el habitar, donde las arquitecturas toman cuerpo, y que seguimos habitando hasta el presente. Las vitrinas de mesa de la pared contienen las miradas de los otros sobre la navegación y las arquitecturas de la costa, las vitrinas cuadradas localizadas en la pared oeste las cuales se insinúan como ventanas que permiten aproximarse a los objetos de pequeño tamaño. Estos tres conjuntos dialogan entre sí (figura 2).

Figura 2 Fotografía de sala temporal. Ejes: “Del mar a los Andes” y “La Mirada de los Otros”. Foto de Carlos Montalvo.

En el caso de la sala 2, que contiene el eje “De los Andes a la Amazonía”, los dispositivos museográficos son mixtos, mezclando piezas arqueológicas con documentos en una articulación de vitrinas de pared, nichos y mesas vitrinas. En el caso de los dispositivos de la pared norte, que hacen referencia a la arquitectura Inca, el diseño del dispositivo se inspiró en las Taptanas, objetos geométricos Inca con varia interpretación, incluyendo la de representación arquitectónica (Pillsbury et al., 2015, 77-79) (figura 3).

Figura 3 Fotografía de sala temporal “Adobe”. Ejes: “De los Andes a la Amazonía” y “La Mirada de los Otros ". Foto de Carlos Montalvo.

En la museografía de la exhibición se buscó el diálogo entre materiales y cromáticas: la madera como elemento que conecta con el uso de elementos vegetales en la arquitectura y cuyo veteado recuerda a las capas estratigráficas geológicas y arqueológicas. El gris, como color de contraste en conexión con la tierra y como materia prima utilizada para la construcción (figura 4 y figura 5).

La escenografía antes mencionada sirve de telón de fondo para que la selección de piezas arqueológicas resalte por la estética de las mismas. En el caso del primer eje, se presenta una gran profusión de estructuras representadas en botellas-silbato y ollas de la cultura Chorrera (figura 6); apoyacabezas y botellas-silbato Guangala y Bahía (figura 7); botellas, llipteros y modelos arquitectónicos Jama Coaque y Tolita (figura 8). La arquitectura del mar encuentra su representación en modelos de canoas desde Valdivia, continuando con canoas sellos y remeros Jama Coaque y Tolita (figura 9). Así mismo, se da un espacio también a las materias primas que circulan en estas embarcaciones. En el caso del segundo eje resaltan los modelos arquitectónicos Caranqui (figura 12b) y Carchi Pasto además de las compoteras con estructuras representadas en su interior (Figura 11); cultura material Puruhá, Cosanga (figura 12a y c), Cañari e Inca (figura 13) y acompañan los datos sobre el habitar de estás culturas. Finalmente, elementos estructurales en piedra Manteño-Huancavilca completan la selección (figura 10).

Fotos de Christoph Hirtz.

Figura 6 Botellas-silbato Chorrera (1000-100 a.C.) Colecciones: Museo Casa del Alabado - Fundación Zaldumbide Rosales.

Fotos de Christoph Hirtz.

Figura 7 Apoyacabezas Guangala (1000-100 a.C.) y Bahía (500 a.C. - 650 d.C.) Colecciones: Museo Casa del Alabado - Fundación Zaldumbide Rosales.

Fotos de Christoph Hirtz.

Figura 8 Botellas Tolita (600 a.C. - 300 d.C.) y Jama Coaque (300 a.C.-1532 d.C.) Colecciones: Museo Casa del Alabado - Fundación Zaldumbide Rosales.

Fotos de Christoph Hirtz.

Figura 9 Modelo de canoas Tolita (600 a.C. - 300 d.C.) y Jama Coaque (300 a.C.-1532 d.C.) Colecciones: Museo Casa del Alabado - Fundación Zaldumbide Rosales.

Fotos de Christoph Hirtz.

Figura 11 Compoteras y modelo arquitectónico Carchi - Pasto (700 - 1500 d.C.). Colecciones: Museo Casa del Alabado - Fundación Zaldumbide Rosales.

Fotos de Christoph Hirtz.

Figura 12 Vasija antropomorfa Puruhá (300-1500 d.C.), Modelo arquitectónico Caranqui (600-1500 d.C.) y Vasija Cosanga (1600 a.C-1532 d.C.). Colecciones: Museo Casa del Alabado - Museo Jacinto Jijón y Caamaño de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Fotos de Christoph Hirtz.

Figura 13 Aríbalo Inca (1460-1532 d.C) y Botella Cañari (400-1500 d.C). Colección: Museo Casa del Alabado.

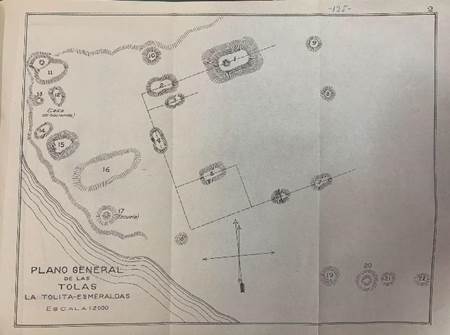

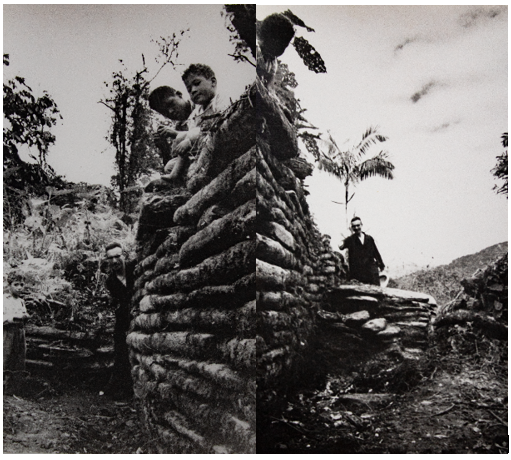

En cuanto a los documentos identificados durante la investigación, obtenidos en préstamo o parte del repositorio bibliográfico del museo, se integran físicamente cómo parte de la exhibición. Libros y grabados originales, citas de crónicas, documentos arqueológicos y fotografías completan el repertorio (figuras 14 a la 17).

Fotos de Christoph Hirtz.

Figura 14 Grabado de la balsa de Guayaquil, tomado de Ulloa y Juan, 1748. Colección: Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador.

Fotos de Jazmín Buitrón.

Figura 15 Mapa de las tolas de la isla de La Tolita, tomado de Uhle, 1927. Colección: Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado.

Foto cortesía del Museo Weilbauer.

Figura 16 Fotografías de Pedro Porras. Colección: Museo Arqueológico Weilbauer de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Foto de Byron Lucero y Mikel Villaverde

Figura 17 Mapa de las tolas del Quinche, Tomado de Jacinto Jijón y Caamaño 1912 Colección: Museo Jacinto Jijón y Caamaño de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

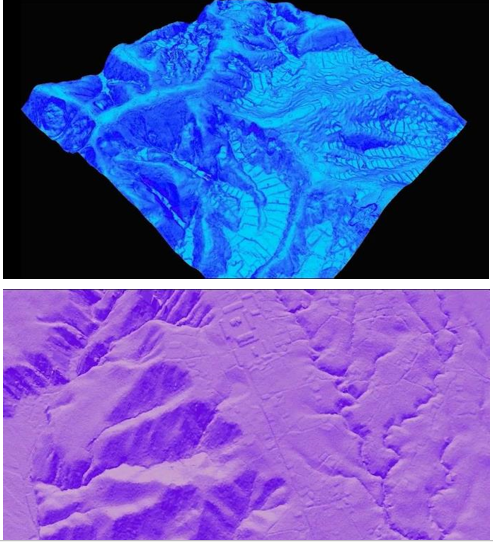

Para completar el recorrido por las miradas de las arquitecturas precolombinas, un vídeo con proyección de datos LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) de los sitios de cerro de hojas-jaboncillo y huapula nos acercan a la monumentalidad de las culturas Manteño Huancavilca y Upano respectivamente. Los recursos digitales de alta tecnología se vuelven, en este caso, mediadores directos en la mirada a los restos arqueológicos monumentales, permitiéndonos pasar del paisaje y su articulación macroscópica a enfocarnos en una estructura determinada, con el mismo detalle. En esta visión ya no media el ojo del arqueólogo en la representación: el sensor utilizado para el levantamiento penetrando densa vegetación y el software utilizado para procesar los datos son los encargados de la restitución gráfica, que proyectada devela la arquitectura al observador (figura 18).

Figura 18 Capturas de pantalla del video proyectado con los datos LiDAR de los sitios Jaboncillo (Manteño - Huancavilca) y Huapula (Upano).

Finalmente, cabe destacar que esta exhibición dialoga e interviene en la exhibición permanente del museo con una instalación experimental de piezas impresas en 3D con los colores de la exhibición en sustitución de las que fueron incluidas en la exhibición temporal. Esta intervención busca conservar la unidad estética de la vitrina intervenida, más creando el contraste por la materialidad de las piezas, insinuando como invitación a recorrer las salas temporales (figura 19).

Observaciones finales

Con respecto a las reflexiones y preguntas de investigación planteadas en la introducción, la curaduría de la exhibición logró plasmar las temáticas planteadas por estas, acercando estos argumentos a los públicos a través de las diferentes miradas al habitar en este periodo. Estas reflexiones se extendieron a la forma en que los habitantes del antiguo Ecuador se relacionaron con el paisaje, sus formas de construir y la materialidad de las estructuras planteando en en la reflexión él como en la actualidad nos relacionamos con el mismo.

Para finalizar, esta exhibición −la primera de su tipo en el Ecuador− continúa con el ejercicio de establecer un diálogo entre documentos históricos y piezas arqueológicas, este tipo de interacciones han sido propuestas con anterioridad en algunas de las exhibiciones del Museo Casa del Alabado. La investigación llevada a cabo, en la que se basa la exhibición aquí presentada, ha abierto la posibilidad de realizar nuevas lecturas sobre la arquitectura precolombina, integrando a esta, además del paisaje, la navegación y habitar el mar.

Agradecimientos

El desarrollo de la exhibición y del presente trabajo no habría sido posible sin el apoyo del Directorio de Fundación Tolita que sostiene el trabajo del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Agradezco a Lucía Durán, directora ejecutiva del museo por su apoyo, seguimiento y motivación en todas las fases del proyecto. A María Elena Espinoza, administradora del museo y brazo operativo de la ejecución de la muestra. A Jazmín Buitrón por comunicar, difundir y promover la exhibición. Sentidos agradecimientos a Estefanía Carrera por la lectura y comentario de las primeras versiones de este texto, por contribuir activamente en el desarrollo de la exhibición y la agenda educativa de la misma. Al equipo del museo: Jimena Muhletaler, Charlotte Schellemberg y Valeria Campaña por la labor educativa en torno a la exhibición. A Segundo Caiza un reconocimiento especial por su participación activa en museografía y montaje. A Fanny Puma, mil gracias por mantener el orden en el museo.

Agradecemos especialmente al equipo de Seppia: Eddy Cruz, Adriana Merlo, Andrea Eguiguren, Ricardo Rivadeneira, Renato Jaramillo y Estuardo Cruz por el desarrollo conjunto y la construcción de la museografía. Un sentido agradecimiento a la Fundación Zaldumbide Rosales, a los museos Jacinto Jijón y Caamaño y Weilbahuer de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, al Fondo Antiguo Luciano Andrade Marín del sistema de Bibliotecas del Municipio de Quito y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por apoyarnos con el préstamo de obras de vario tipo y formato. Finalmente, quiero agradecer de manera especial a Sarahlue Acevedo y Kevin Torres por su apoyo en las fases de investigación del proyecto, sin su ayuda, curiosidad y apoyo esta exhibición no habría tomado cuerpo.