INTRODUCCIÓN

La búsqueda de indicadores culturales tiene un amplio recorrido desde mediados del siglo XX a través del impulso dado por los organismos internacionales y las instituciones gubernamentales (Castellano y Alcívar 2015:115), que centraron su atención en la necesidad de disponer de datos en los espacios nacionales o territoriales. En estas últimas décadas ese objetivo ha tenido un amplio desarrollo en diversos países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay y Venezuela). Ecuador, sin embargo, es una de las entidades territoriales que todavía carece de indicadores, estudios y análisis propios sobre el sector cultural y que, en buena medida, se debe a la escasez de datos y estadísticas. De todos modos, se dispone de dos trabajos realizados hasta el presente: la Encuesta Latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 2013, elaborada por la Organización de Estados Iberoamericanos a partir de los trabajos del Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC) con la colaboración de Latino barómetro, que recoge una muestra sobre Ecuador (OEI 2014); y el análisis sobre hábitos y prácticas culturales en el cantón Machala 2014, cabecera provincial de El Oro (Castellano, García y Alcivar 2016).

Desde otro escenario analítico se cuenta con un amplio repertorio bibliográfico sobre temas culturales basados en construcciones teóricas-metodológicas e investigaciones empíricas (Canclini 2006; Sunkel 2006), en el ámbito social latinoamericano y en estos últimos años el interés por ese objeto de estudio se ha trasladado al contexto universitario (Ben 2006; De Garay 2016), aunque son escasas sus producciones al encontrarse todavía en una fase incipiente. Una gran mayoría de esas contribuciones se centran en aspectos específicos y concretos con distintos objetos y enfoques (Córdova 2012a). Esa línea de investigación tampoco se ha reflejado en la producción científica ecuatoriana hasta el momento.

El trabajo que se presenta, a pesar de que supone un intento superficial de acercamiento a los indicadores culturales de un grupo de estudiantes universitarios, no tiene la pretensión de cubrir esa laguna existente, sino que su orientación va dirigida a llamar la atención del docente sobre la necesidad de indagar sobre el capital cultural intangible -capital intelectual- (Flores, Stadthagen & Reyes 2014; Roldán, Alvarado y Carvajal 2011; Suárez y Alarcón 2015), de su alumnado y a partir de esa extracción de conocimiento poder intervenir mediante el diseño de acciones y estrategias vinculantes entre la formación específica de los contenidos y conceptos de la materia con las manifestaciones culturales, desde una doble perspectiva, como recurso didáctico (Castellano 2018) y como instrumento clave en un proceso de formación integral (Córdova 2012b). Y desde otra perspectiva estos indicadores proporcionan una valiosa información a la institución sobre su acción sustantiva en la extensión universitaria que deberían están plasmados en su declarativa de “misión” y “visión” y en la propia estructura orgánica en correspondencia a las áreas de docencia e investigación (Córdova y Corpus 2008; Flores et al. 2009).

II. METODOLOGÍA EMPLEADA

Esta investigación está sustentada en un instrumento cuasi-experimental integrado por preguntas cerradas junto a otras de opciones múltiples y aplicado a grupos constituidos de estudiantes universitarios y, por tanto, no seleccionados de forma aleatoria (Restrepo, Román y Londoño 2014:66).

Desde esa perspectiva se ha confeccionado un cuestionario conformado por un primer módulo, datos identificativos, dedicado al análisis de determinadas características sociodemográficas del alumnado: provincia y cantón de nacimiento, titularidad jurídica de la unidad educativa donde cursó Bachillerato; características de clasificación personal, como la edad, género, estado civil (soltero, casado, unión libre, separado y viudo), cargas familiares (hijos/as) y auto reconocimiento étnico (indígena, afro ecuatoriano, montubio, mulato, mestizo y blanco).

Mientras que en el segundo módulo contempla determinados aspectos relacionados con los hábitos y prácticas culturales, como el uso y frecuencia de la biblioteca y hábitos de lectura donde se hace una distinción entre la lectura motivada por estudio y la realizada por ocio o entretenimiento, además, de indagar sobre el número de libros leídos en el semestre anterior. Otros elementos de atención fueron la prensa, la radio y la televisión, su uso, frecuencia (diario, semanal y mensual) y géneros o secciones de interés.

Asimismo, se registra el empleo de las nuevas tecnologías, computador e Internet, disponibilidad de conexión WI-Fi y sus usos. Junto a ello también se intenta conocer la participación de este grupo de estudiantes universitario UNAE en actividades culturales, su tipología y frecuencia.

La encuesta ha sido aplicada a 169 alumnos que integraban seis cursos de segundo ciclo de Educación Básica de la UNAE, distribuidos en dos aulas por cada semestre durante el bienio 2016-2017. El levantamiento de la información fue realizado al inicio de cada semestre y en horario de clases.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.- Primer módulo: Caracterización de la población estudiantil analizada

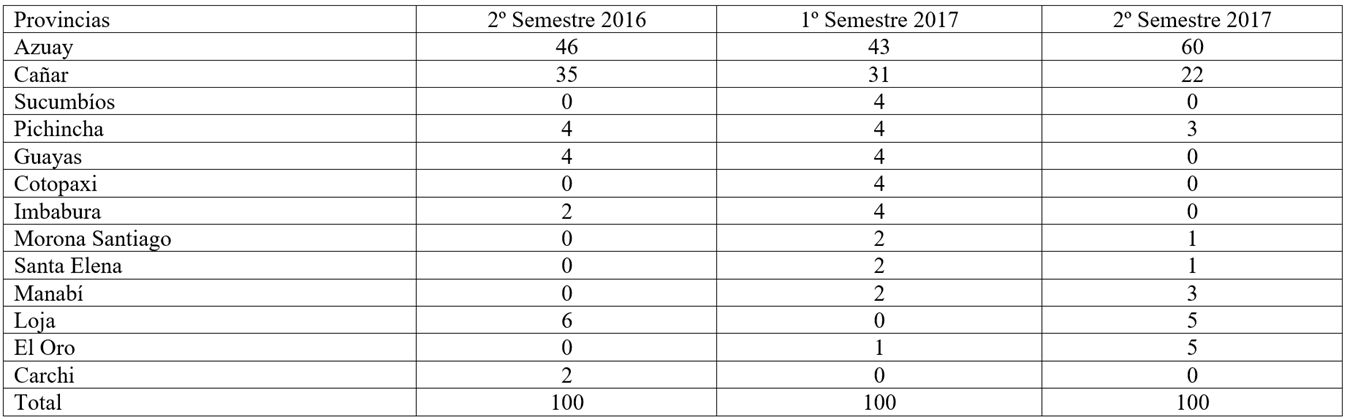

El origen territorial del conjunto de los alumnos investigados tiene una procedencia predominante de la provincia donde se ubica el centro universitario (Cañar) y su limítrofe (Azuay), que aportan el mayor porcentaje de representación estudiantil (79%). Mientras que resulta escasamente significativa la presencia de las restantes veintidós provincias que conforman el actual Ecuador.

Tabla 1: Distribución porcentual por provincia de nacimiento del alumnado.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Los alumnos del 2º Semestre de 2016 ascendían a 55 estudiantes, compuestos por un 51% por mujeres y un 49% por varones que hemos agrupados en dos franjas etarias: un 59% entre los 18 a 22 años y un 41% contaba con 23 o más años, siendo su media de 21,4 años. El segundo grupo de alumnos, correspondiente al 1er Semestre de 2017, estaba integrado por 49 estudiantes, un 49% por mujeres y un 51% por hombres, distribuidos según su edad en un 59% entre los 18 a 22 años y un 41% alcanzaba los 23 o más años, siendo su media de 22,8 años. El tercer grupo de alumnos que conformaban el 2º Semestre de 2017 ascendía a 65 estudiantes, un 57% de mujeres y un 43% de hombres, de los cuales un 81% se encontraba en un intervalo entre los 18 a 22 años y un 19% tenían 23 o más años, siendo su media de 20 años.

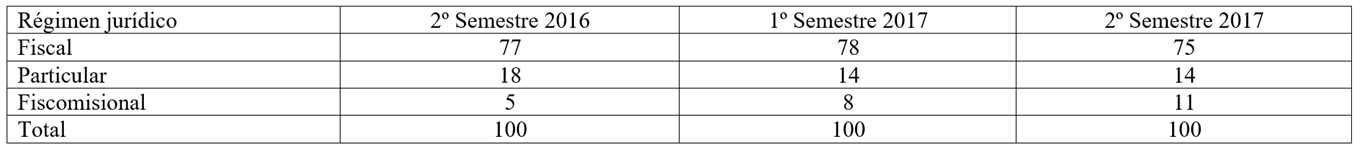

Otro rasgo distintivo, con respecto al carácter jurídico de las unidades educativas de procedencia de los estudiantes en su etapa de Bachillerato, es que más de – partes del alumnado procedían de unidades educativas fiscales, es decir públicas. Mientras que un 15% venían de centros particulares y un 8% de instituciones fiscomisionales (colegios particulares cofinanciados por el Gobierno ecuatoriano).

Tabla 2: Distribución porcentual del carácter jurídico de los centros educativos de procedencia.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

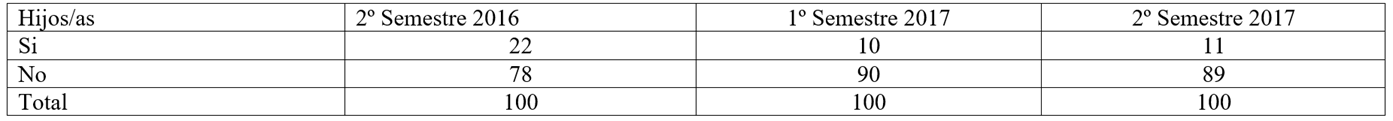

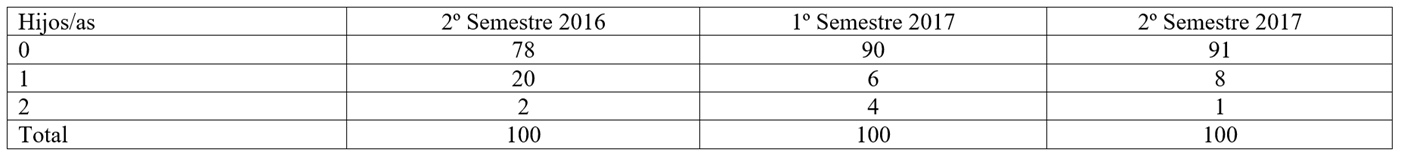

En relación al estado civil de los tres grupos de estudiantes se aprecia un elevado porcentaje de alumnos solteros, un 91%, sin embargo, un 14% de ese universo cuentan con cargas familiares.

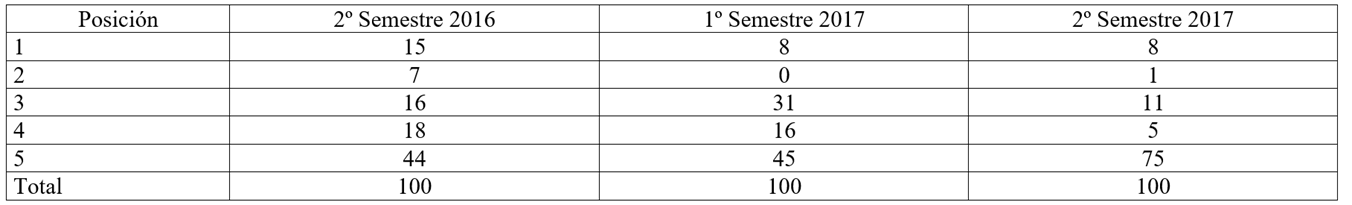

Tabla 3: Distribución porcentual del estado civil del alumnado.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 4: Distribución porcentual de alumnos con hijos.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 5: Distribución porcentual del número de hijos.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

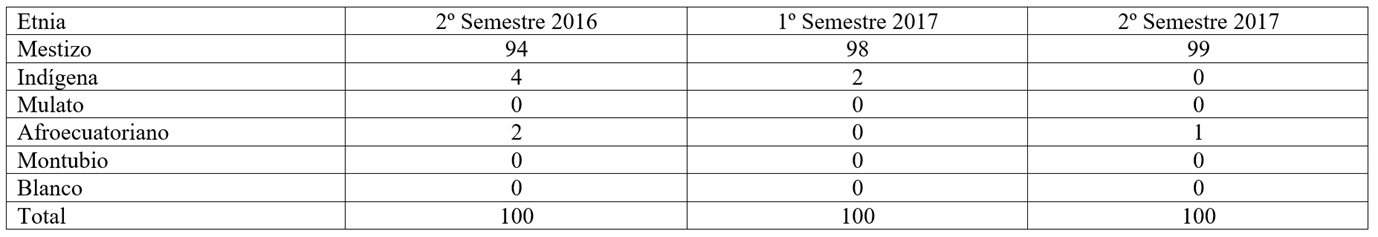

Desde el punto de vista de la autodefinición étnica se debe señalar que el 97% de los estudiantes universitarios UNAE analizados se reconocía como mestizo.

2.- Segundo módulo: Hábitos y prácticas culturales

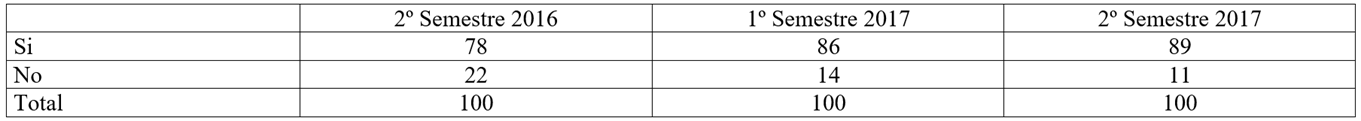

Uso de la biblioteca

Un rasgo resultante del uso y frecuencia de biblioteca es la existencia de un comportamiento similar entre el alumnado de los tres semestres, que se refleja en el porcentaje de estudiantes que recurren a la biblioteca con una oscilan que va desde el 78% al 89%. Con respecto a su frecuencia, un 20% al 30% de los mismos es bajo la modalidad de “semanal” y un 9% al 49% de forma “mensual”, junto a los que van “a veces” (14% al 32%) y “nunca” (11% al 22%).

Tabla 7: Distribución porcentual sobre uso de biblioteca por el alumnado.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

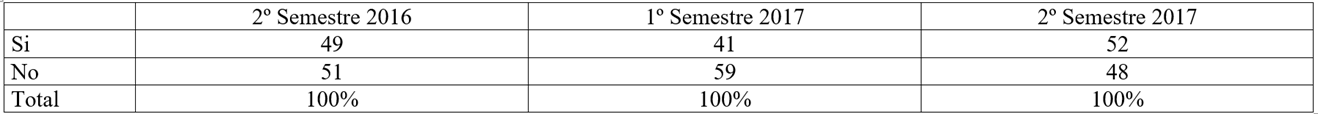

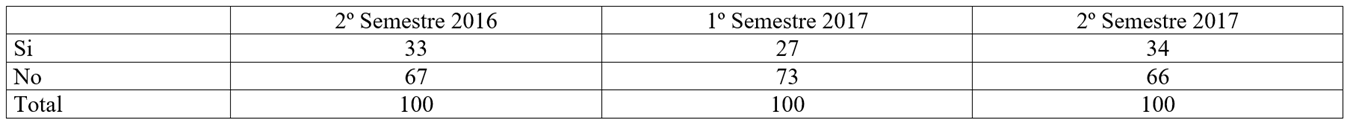

Lectura de libros

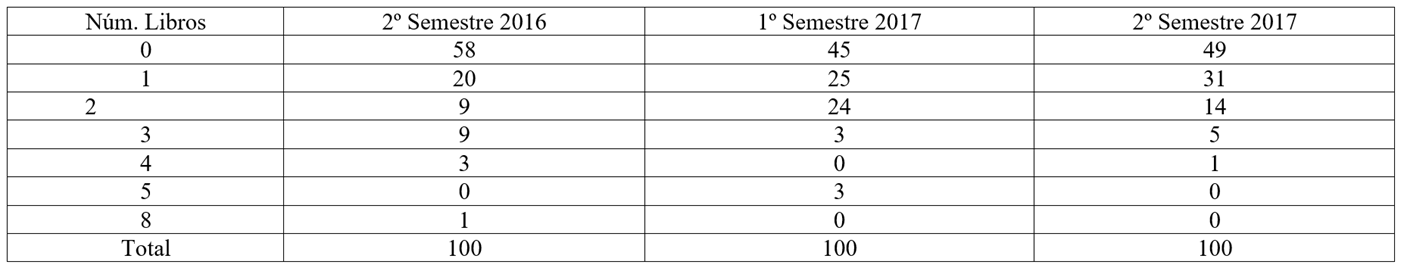

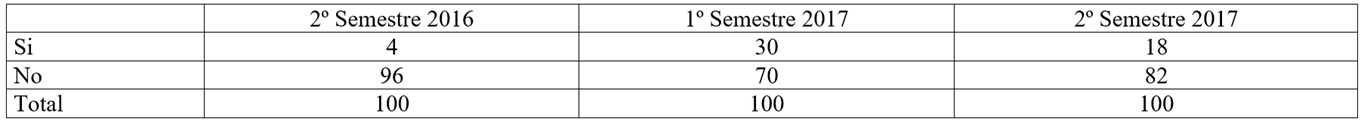

Esta variable se ha analizado desde una doble perspectiva: las motivadas por ocio y entretenimiento y las lecturas relacionadas con tareas académicas. En cuanto a la primera se observa que entre un 41% a un 52% de los alumnos manifiestan ser lectores de libros y entre un 25% al 33% de los mismos han leído un solo libro.

Tabla 9: Distribución porcentual de lectura ajena a tareas universitarias en el último semestre.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 10: Distribución porcentaje del número de libros leídos ajenos a tareas universitarias en el último semestre.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

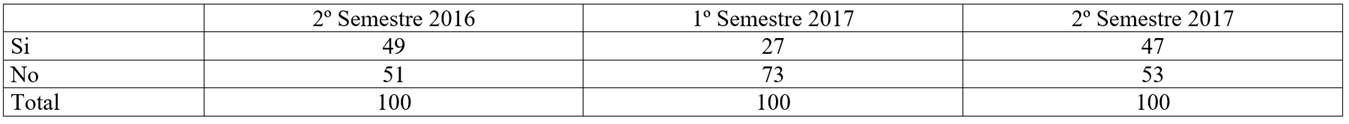

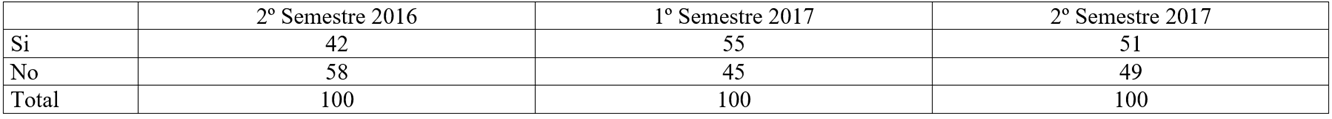

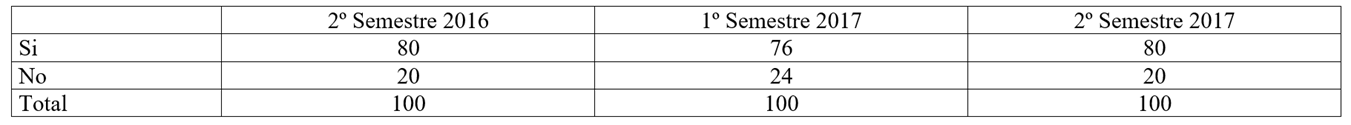

Con respecto a la lectura de libros relacionados con tareas universitarias se aprecia como sus porcentajes se encuentran en un rango cercano a la modalidad anterior, oscilan entre un 42% al 55%, al tiempo que comparte también una tendencia similar, aunque ligeramente inferior, con respecto al número de libros leídos por alumnos.

Tabla 11: Distribución porcentual de lectura relacionada con tareas universitarias en el último semestre.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

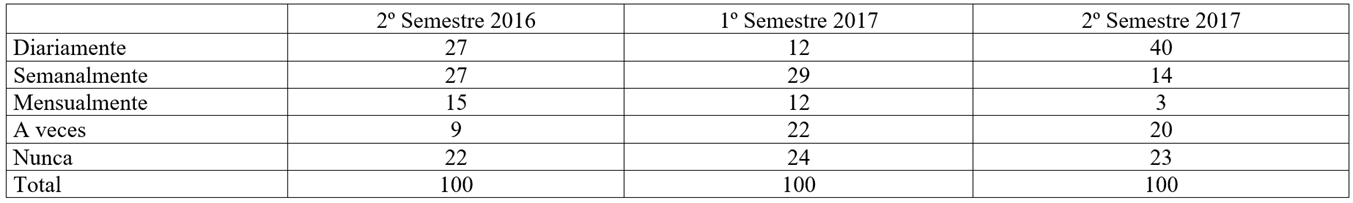

Lectura de la prensa

Un alto porcentaje de los estudiantes analizados, más de – partes, aseguran ser lectores de prensa, donde destaca una frecuencia de lectura “semanal” con un índice que fluctúa entre un 40% al 49%.

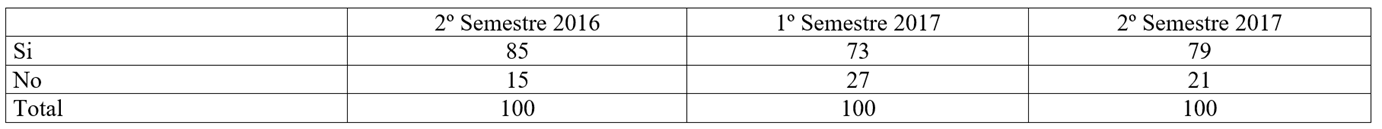

Tabla 13: Distribución porcentual de alumnos que suelen leer la prensa

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

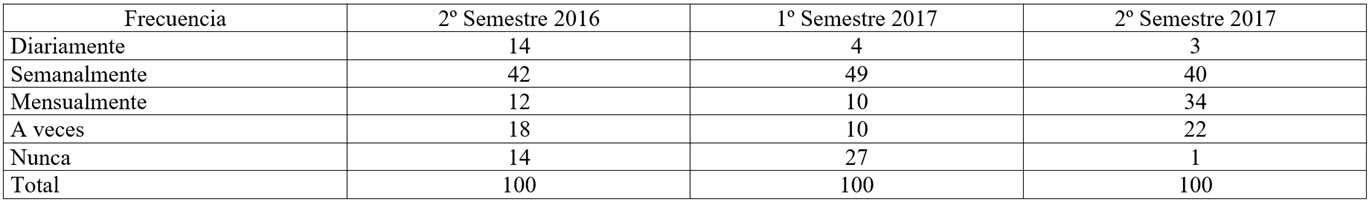

Tabla 14: Distribución porcentual de la frecuencia de lectura de la prensa

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

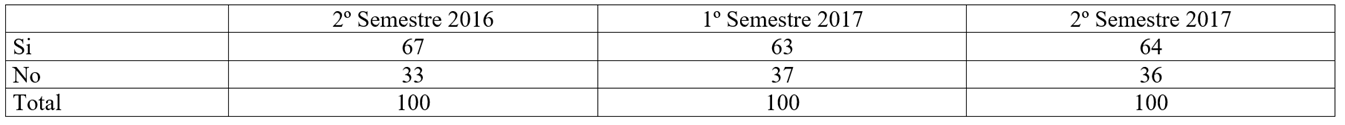

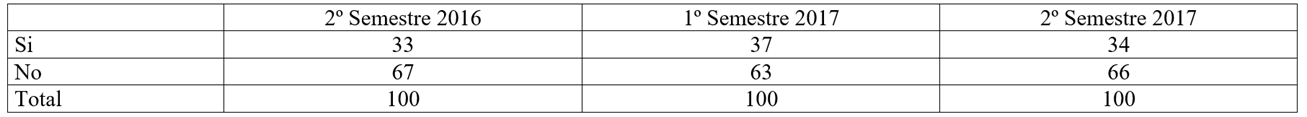

La sección de noticias, política, cultura, deportes y ocio en la prensa registran distintos tipos de ritmos: los lectores de noticias oscilan entre el 67%, 63% y 79%; las páginas deportivas entre un 33%, 37% y 34%; los contenidos de política entre un 33%, 27% y 34%; los asuntos de cultura entre un 29%, 18% y un 39%; y la sección de películas entre el 9%, 10% y 19%.

Tabla 15: Distribución porcentual de alumnos que suelen leer la sección de noticia en la prensa

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 16: Distribución porcentual de alumnos que suelen leer la sección de deportes en la prensa

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 17: Distribución porcentual de alumnos que suelen leer la sección de política en la prensa

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 18: Distribución porcentual de alumnos que suelen leer la sección de cultura en la prensa

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

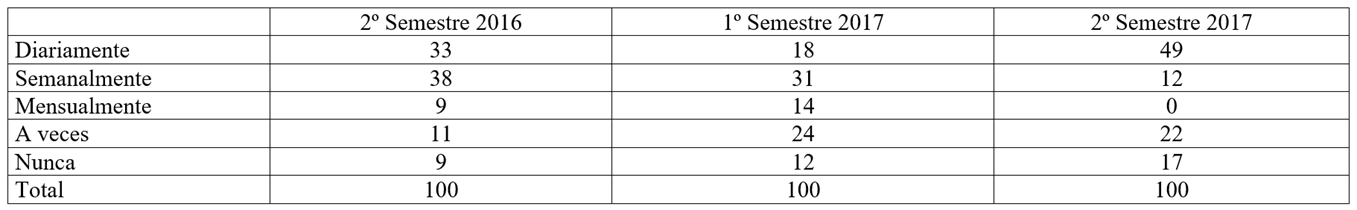

La radio

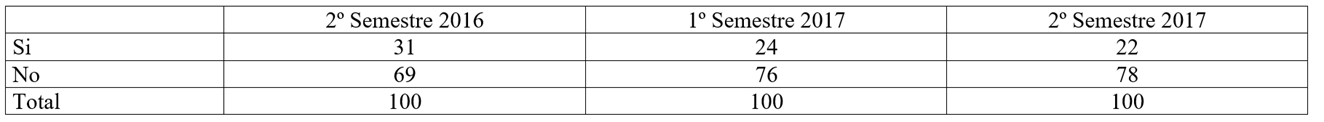

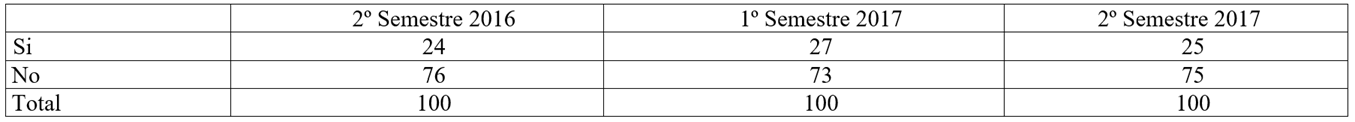

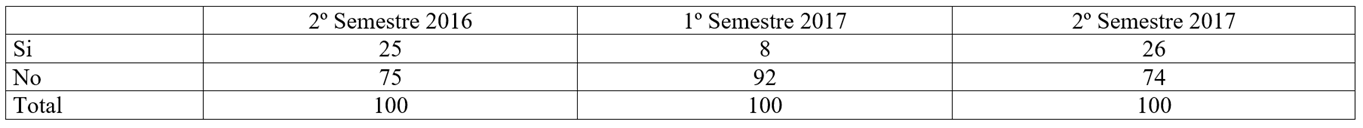

Los datos obtenidos apuntan que más de – partes los estudiantes analizados son oyentes de radio y las frecuencias que alcanzan los mayores porcentajes son las modalidades “diaria” y “semanal”. Los alumnos que suelen oír espacios de noticias en radio superan el 50%; los oyentes de espacios deportivos fluctúan entre el 31%, 24% y 32; los programas de ocio se mueven entre los márgenes del 24%, 27% y 25%; los contenidos espacios sobre política evoluciona entre el 25%, 14% y 22%; los temas culturales entre el 25%, 8% y 26%; y los oyentes de otros espacios se sitúan entre el 4%, 30% y 18%.

Tabla 20: Distribución porcentual de alumnos que suelen oír la radio.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 21: Distribución porcentual de la frecuencia de audición de la radio.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 22: Distribución porcentual de alumnos oyentes de espacios de noticias en la radio.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 23: Distribución porcentual de alumnos oyentes de espacios de deportes en la radio.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 24: Distribución porcentual de alumnos oyentes de espacios de ocio en la radio.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 25: Distribución porcentual de alumnos oyentes de espacios de política en la radio.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 26: Distribución porcentual de alumnos oyentes de espacios de cultura en la radio.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

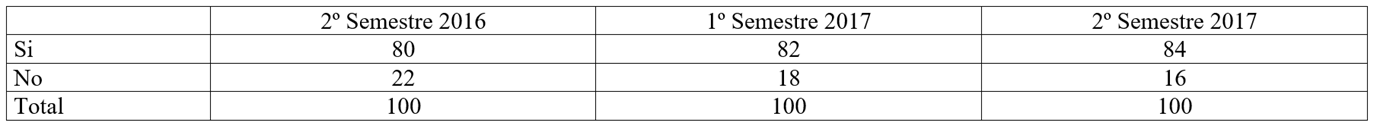

La TV

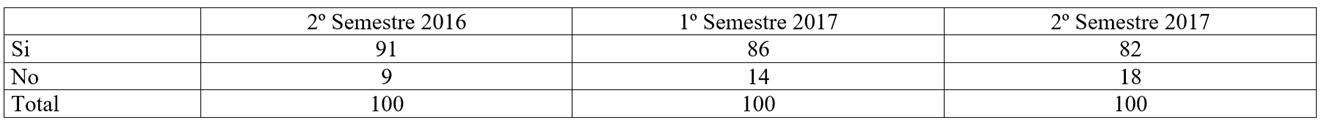

Los datos obtenidos apuntan que más del 80% de los estudiantes suelen ver la TV con una frecuencia preferencial de “diaria” y “semanal”. Los géneros televisivos más vistos son los espacios de noticias que oscilan entre el 80% al 82% y 84%; los programas deportivos varían entre el 40%, 43% y 39%; la sección de ocio entre el 33%, 22% y 35%; los espacios sobre política entre el 25%, 33% y 38%; los de contenido cultural entre el 27%, 22% y 26%; y las películas fluctúan entre el 49%, 27% al 47%.

Tabla 28: Distribución porcentual de alumnos que suelen ver la TV.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 29: Distribución porcentual de la frecuencia con que ven la TV.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 30: Distribución porcentual de alumnos que suelen ver programas de noticias en la TV.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 31: Distribución porcentual de alumnos que suelen ver programas de deportes en la TV.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 32: Distribución porcentual de alumnos que suelen ver programas de ocio en la TV.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 33: Distribución porcentual de alumnos que suelen ver programas de política en la TV.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 34: Distribución porcentual de alumnos que suelen ver programas de cultura en la TV.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

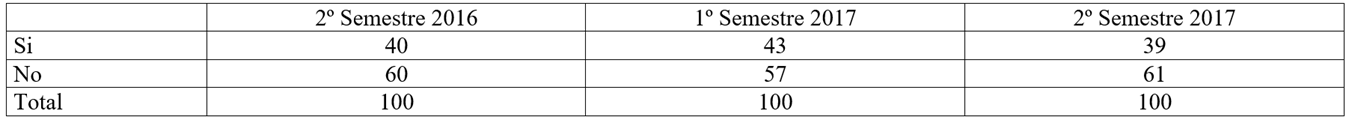

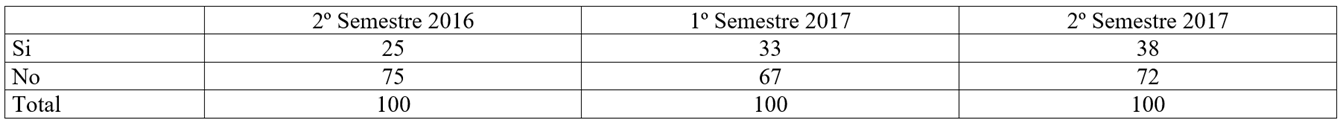

Las nuevas tecnologías

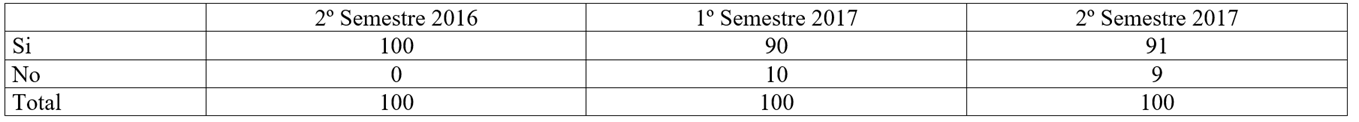

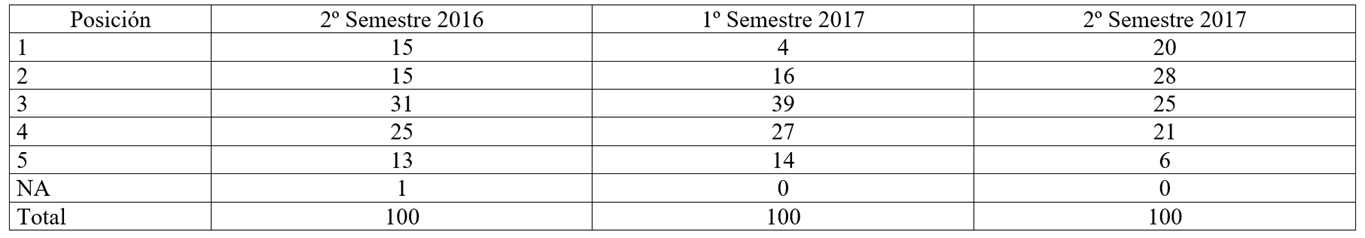

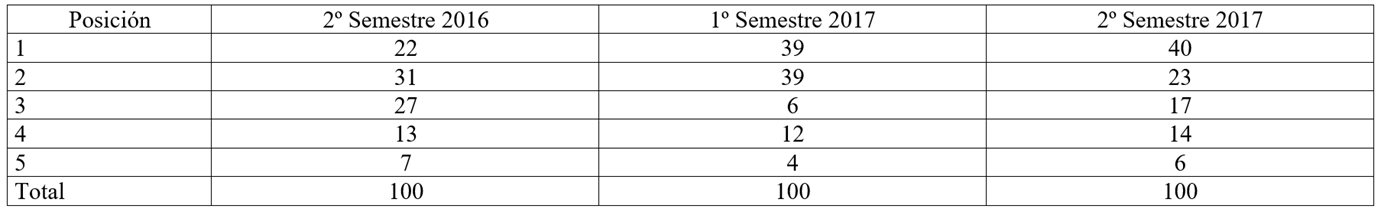

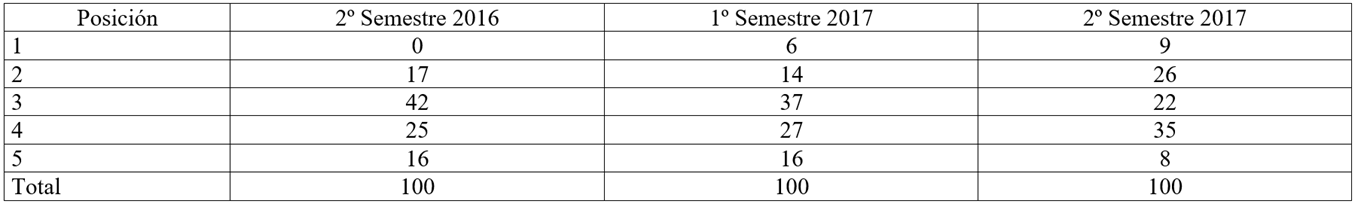

Los resultados obtenidos evidencian un altísimo porcentaje de estudiantes que disponen tanto de computador (100%, 90% y 91%) como de conexión Wi-Fi en su casa o en su ámbito de residencia (96%, 88% y 86%). En cuanto al uso de internet se puede señalar que la primera opción de uso es la utilización de Facebook o similares (entre un 27% al 40%), en segundo lugar, como apoyo al estudio (23% al 38%) seguidas respectivamente de la visualización de “videos musicales”, “películas” y “otras cosas”.

Tabla 36: Distribución porcentual de alumnos que tienen computadora.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 37: Distribución porcentual de alumnos que tienen conexión Wi-Fi en casa.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

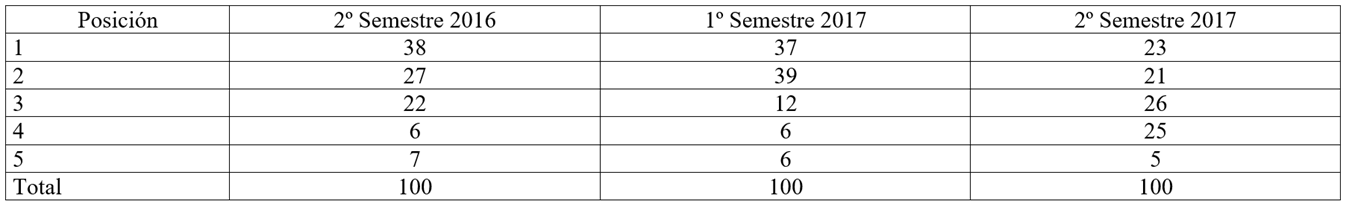

Tabla 38: Distribución porcentual de frecuencia de uso de internet para visionar videos musicales en escala de 1 a 5).

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 39: Distribución porcentual de frecuencia de uso de internet para Facebook o similares en escala de 1 a 5).

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 40: Distribución porcentual de frecuencia de uso de internet para ver películas en escala de 1 a 5).

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 41: Distribución porcentual de frecuencia de uso de internet como apoyo al estudio en escala de 1 a 5).

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

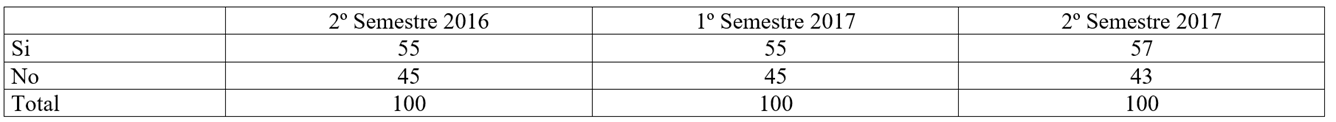

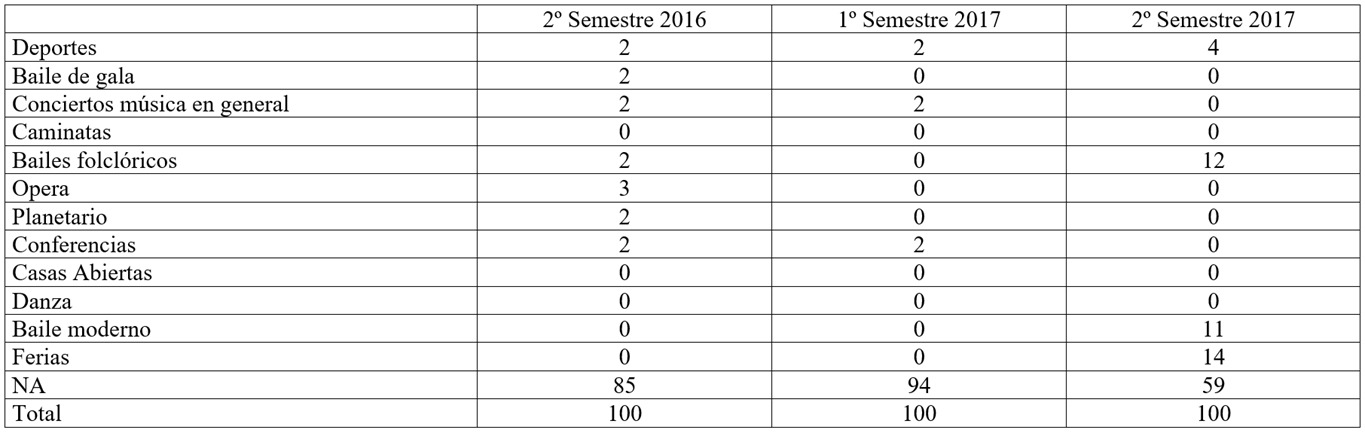

Actividades culturales

La participación en actividades culturales presenta de forma general unos porcentajes bajos, a excepción de la visita a exposiciones que oscila entre un 33% al 43%. Mientras que la evolución porcentual de alumnos que suelen asistir al teatro se sitúa entre el 16% al 26%; los alumnos que suelen acudir a conciertos de música clásica entre el 4% al 16%; los que concurren a conciertos de música moderna entre el 12% al 29%; los que suelen visitar museos giran entre el 18% al 25%; los alumnos que suelen presenciar espectáculos de ballet entre el 0% al 4%; los que suelen asistir a otras actividades entre un 6% al 20% y la frecuencia de visitas a esas otras actividades culturales señaladas por los universitarios, que se recogen en la Tabla 50, ofrecen unos escasos porcentajes y donde sobresalen las modalidades de “a veces” y “nunca”.

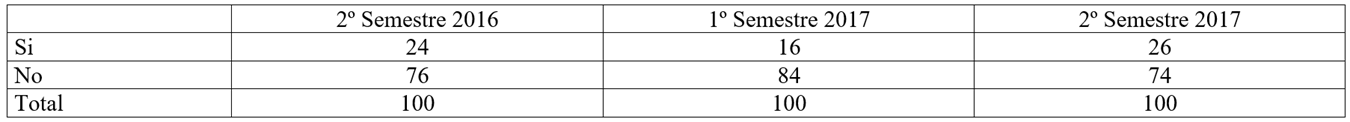

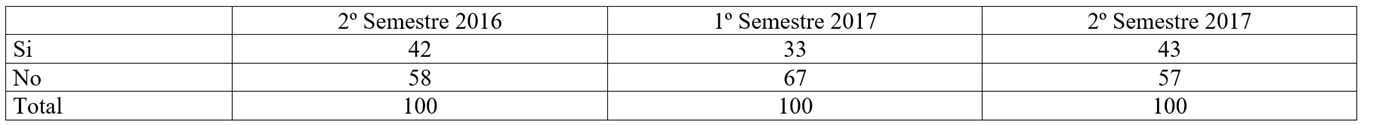

Tabla 43: Distribución porcentual de alumnos que suelen asistir al teatro.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

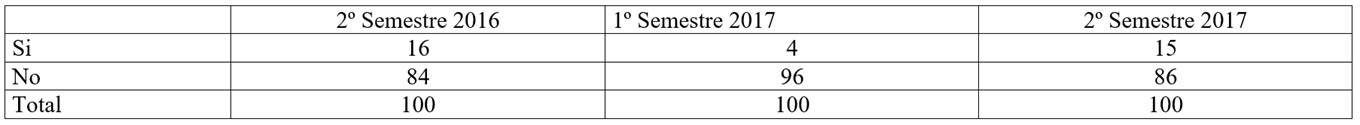

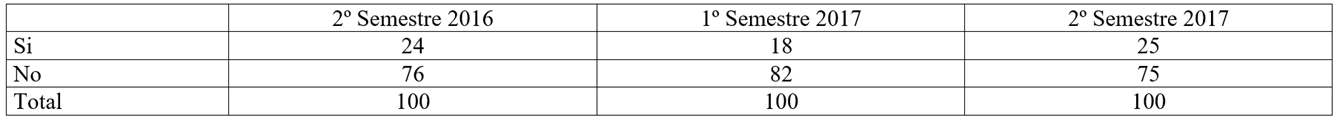

Tabla 44: Distribución porcentual de alumnos que suelen asistir a conciertos de música clásica.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

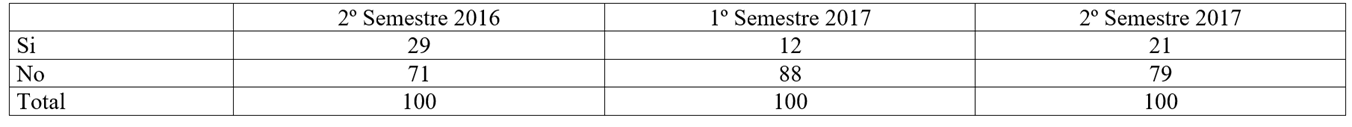

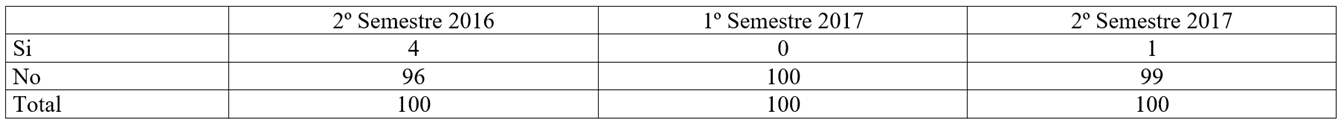

Tabla 45: Distribución porcentual de alumnos que suelen asistir a conciertos de música moderna.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

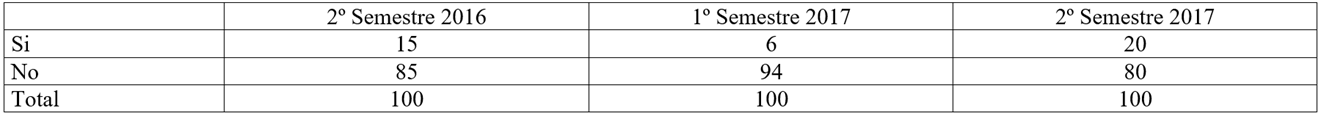

Tabla 46: Distribución porcentual de alumnos que suelen asistir a exposiciones.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 47: Distribución porcentual de alumnos que suelen visitar museos.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 48: Distribución porcentual de alumnos que suelen asistir a espectáculos de ballet.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 49: Distribución porcentual de alumnos que suelen asistir a otras actividades.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 50: Distribución porcentual de otras actividades a las que suelen asistir los alumnos.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

Tabla 51: Distribución porcentual de la frecuencia a actividades culturales.

Fuente: Encuesta aplicada en la UNAE, 2016-2017. Elaboración propia.

El conjunto de datos obtenidos, en correspondencia a las cuatro categorías de análisis propuestas por Bigott (2007) sobre el consumo cultural, muestra una tendencia predominante en las dimensiones del consumo cultural entendido como participación social (prensa, radio y TV) y del consumo vinculado al uso tecnológico (Internet), frente a los asociados a la actividad académica (lectura) y a la cultura de élite (teatro, museos, etc.), que reflejan un comportamiento minoritario.

IV. CONCLUSIONES

Esta aproximación a determinados aspectos sobre consumo, hábitos y práctica culturales trasciende del mero conocimiento de unos patrones o pautas para sumergirse en la comprensión colectiva de un grupo de futuros docentes y en el papel que van a desempeñar a corto plazo en la conformación social, económica, educativa e ideológica. Este primer corte de datos ofrece una radiografía cultural de un grupo de jóvenes universitarios que debe confrontarse y profundizar con resultados de nuevos estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, dentro del propio contexto universitario de origen como nacional y, de un modo especial, sobre los centros de formación docente por su labor de formadores y desde una visión integral. Por el momento estos datos reflejan al menos un perfil inicial del alumnado objeto de estudio, integrado por seis cursos de segundo ciclo de Educación General Básica correspondientes a tres semestres consecutivos durante el bienio 2016-2017, que evidencia unas características y tendencias homogéneas entre los tres grupos analizados:

La mayor parte del alumnado procede del espacio territorial del entorno cercano donde se ubica el centro universitario.

Se observa que las edades de los estudiantes, en relación con el ciclo semestral que cursan, son elevadas.

Se manifiesta un equilibrio proporcional de género entre los estudiantes.

La mayor parte del alumnado proviene de centros educativos fiscales.

La inmensa mayoría de los jóvenes se encuentra en estado civil de soltería, aunque un 14% cuenta con cargas familiares.

Étnicamente representa una hegemonía estudiantil autodefinida como mestizo/a.

Un 85% de los estudiantes que suelen frecuentar la biblioteca. Un 26% con una periodicidad “semanal” y un 28% “mensual”.

Un 47% de los alumnos objeto de estudio no leyeron un libro durante el semestre anterior relacionado con ocio o entretenimiento, siendo la media de lectura de libros de 1,2 por alumno.

Un 44% de los alumnos no leyeron un libro durante el semestre anterior relacionado con tareas académicas, siendo la media de lectura de libros de 0,8 por alumno.

Un 79% de estos jóvenes universitarios se manifiestan lectores de prensa, aunque tan sólo un 7% con una frecuencia “diaria” y un 34% “semanal”. Las noticias es la sección preferida con un 64%, a la que le siguen deportes con un 34%, política con un 31%, cultura con un 29%, ocio con un 29% y la sección de cine con un 13%.

Un 79% los estudiantes analizados son oyentes de radio, donde un 28% con una frecuencia “diaria” y un 22% “semanal”, siendo nuevamente las noticias el espacio preferencial (56%), deportes (25%), ocio (25%), cultura (21%), política (20%) y otros espacios (14%).

Un 86% de los estudiantes suelen ver la TV. Un 37% con una frecuencia “diaria” y un 24% “semanal”. Los géneros más vistos son los programas de noticias (82%), películas (41%), deportes (40%), política (32%), ocio (30%) y cultura (24%).

Un 93% de los estudiantes disponen de computador.

Un 90% de conexión Wi-Fi en su casa o en su ámbito de residencia.

La primera opción de uso de internet es la utilización del Facebook o similares (34%), como apoyo al estudio (32%), para visionar videos (14%), ver películas (10%) y otras cosas (10%).

La participación en actividades culturales presenta de forma general unos índices bajos, siendo la visita a exposiciones la más relevante con un 40%, le sigue el teatro (22%), la música moderna (21%), las visitas a museos (22%), otras actividades (14%), asistencia a conciertos de música clásica (12%) y espectáculos de ballet (2%).

Este micro cuadro nos lleva a plantear un ejercicio de reflexión sobre ese aparente déficit de apropiación de capital cultural por parte del alumnado y el papel desempeñado por la institución universitaria en ese proceso de formación integral