Introducción

La alimentación implica una serie de comportamientos y procesos de diversa índole que forman parte del comportamiento alimentario de organismos como los humanos, el cual se ha definido como “todo aquello que hacen los organismos para alimentarse” (López-Espinoza et al., 2014, p. 133). Esta conceptualización permite reconocer elementos presentes entorno al qué, cómo, con quién, dónde y cuándo se alimenta la persona entre los cuales se encuentra el adquirir alimentos, por lo cual las prácticas de compra se consideran parte del comportamiento alimentario (Baltazar, 2014; Espeitx y Gracia, 2012). Cabe señalar que el comportamiento alimentario es estudiado principalmente desde tres áreas de conocimiento:

Área biológica, que enfatiza la ingesta de nutrientes y calorías necesarios para realizar mecanismos fisiológicos y neuronales que demandan un gasto energético, recomendaciones sobre la ingesta y el contenido de nutrientes o energía y sus consecuencias en la salud (Gahagan, 2012; Vedovato et al., 2015).

Área psicología, que aborda la expresión de conductas relacionadas con la ingesta o no de alimentos, aprendizaje, experiencia, motivaciones individuales, sentimientos, creencias y actitudes (Capaldi, 1996; Jiménez y San Martín, 2013; Koch, 2012).

Área social, da cuenta que la alimentación humana no se trata solamente de una función biológica, sino que implica cuestiones culturales, sociales y de identidad que se reflejan y llegan a modificar preferencias y gustos para adaptarse a los estilos de vida en ámbitos como el familiar, escolar y laboral, entre otros (Bertrán, 2015; Espeitx Gracia, 2012).

En este sentido, estudios previos reconocen la existencia de más procesos que se dan a la par en lo que denominan patrón de consumo o prácticas de compra, entre ellos el proceso de razonamiento que involucra la revisión de la despensa, hacer lista de faltantes, dividir las tareas del hogar, designar quién será el responsable y la frecuencia de realizar la compra de alimentos, entre otros. Es decir que, las prácticas de compra abarcan el qué, dónde, cómo, cuándo y con quién se realiza dicha compra de alimentos (Koch, 2012).

Entre la diversidad de espacios de abastecimiento donde se realiza la distribución de alimentos, sobresalen los supermercados al ser reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2017) como aquel donde en los últimos años se concentran las prácticas de compra a nivel de América Latina, atribuyéndolo a que en estos espacios no solo se encuentran alimentos, sino que ofrecen una amplia variedad de productos.

Además, las prácticas de compra frecuentemente se han estudiado en grandes ciudades de manera general, siendo pocos estudios los que se refieren en particular otros contextos como es el caso de las ciudades medias y pequeñas. Aunado a ello, los estudios suelen partir desde

una sola disciplina (monodisciplina) por lo cual abre la oportunidad y necesidad de plantear estudios desde la multidisciplina.

A partir de ello es que se realizó el presente estudio desde una perspectiva multidisciplinar (economía, antropología y psicología) basada en el enfoque teórico metodológico de la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) propuesto por Ajzen (1991) que planeta la tesis de que toda conducta surge de una intención, que a la vez se genera de actitudes, normas subjetivas y control percibido. Teniendo como lugar de estudio a Ciudad Guzmán en el municipio de Zapotlán el Grande, que es una ciudad media ubicada en la region sur del estado de Jalisco en México, considerada polo económico regional y alberga nueve supermercados (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2014; Macías y Sevilla, 2014).

A partir de lo anterior y bajo el argumento de que las prácticas de compra de alimentos en supermercados de este municipio se ven influidas por aspectos que van más allá de lo económico fue que se planteó como objetivo de este artículo determinar el peso que aporta cada uno de los constructos de la TPB a la intención de comprar alimentos en supermercados de Ciudad Guzmán.

En este estudio, las actitudes se entendieron como la disposición de la persona para emitir la conducta; las normas subjetivas, como el conjunto de comentarios y opiniones de aquellos cercanos a las personas por ejemplo familiares, medios de comunicación, amigos, especialistas de la salud, entre otros; mientras que el control percibido, alude a las facilidades o dificultades identificadas por la persona para realizar la conducta de interés, comprar alimentos en supermercados de Ciudad Guzmán (Ajzen, 1991).

De tal manera que la TPB trabaja con la comprensión de conductas en entornos específicos a partir de la elaboración de instrumentos ad hoc, que en la mayoría de los estudios es validado a través del proceso de juicio de expertos que permite emplearla en estudios de diversas temáticas como salud (Sutton, 2002), lactancia (Mutuli & Walingo, 2014), predicción de consumo de alimentos (Khalek & Syed, 2015) y prevención o retraso de diabetes (Blue, 2007), entre otros.

Metodología

Se trató de un estudio cuantitativo de tipo no experimental descriptivo con muestreo no probabilístico de bola de nieve (Echeverría, 2019), teniendo una muestra representativa de 366 participantes al considerar que acuden a supermercados de Ciudad Guzmán personas de municipios cercanos de las regiones Sur y Lagunas por lo cual a partir del INEGI (2015) se identificó que dichas regiones albergan a aproximadamente 514,295 habitantes de los cuales 231,390 conformaron el universo al tener entre 25 y 64 años de edad, a partir de ello se empleó la fórmula de proporciones poblacionales con un 5% de error y 95% de confianza, con esta fórmula se obtuvo que la muestra debía ser de por lo menos 360 participantes.

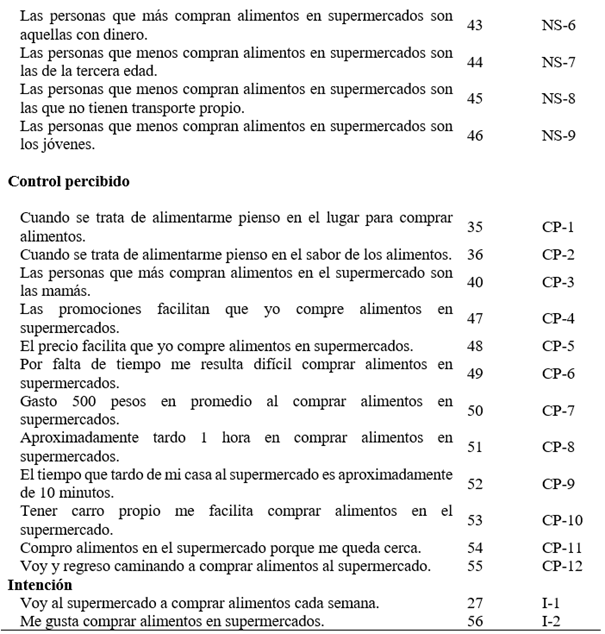

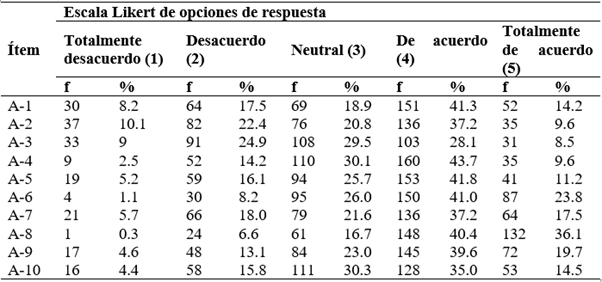

Los criterios de inclusion fueron que vivieran en algún municipio de la región sur o lagunas de Jalisco, se ubicaran en el rango de edad de entre 25 y 64 años, realizaran compras de alimentos en supermercados de Ciudad Guzmán y aceptara participar. El instrumento empleado fue el “Cuestionario sobre prácticas de compra de alimentos” que consta de cuatro apartados, el primero sobre datos sociodemográficos (6 ítems), el segundo de las prácticas de compra de alimentos (15 ítems), el tercero trató de los espacios destinados a la compra de alimentos (1 ítem) y el cuarto apartado alude a la TPB para la compra de alimentos en supermercados (33 ítems, ver Tabla 1).

Tabla 1 Afirmaciones que conformaron cada constructo de la TPB en prácticas de compra de alimentos.

Nota: Elaboración propia.

El cuestionario fue validado por el método de juicio de expertos en la modalidad de agregados individuales, donde participaron tres expertos (dos mexicanos y un español). Los cuales aportaron retroalimentación respecto a: 1) el área del conocimiento al que este enfocada la investigación, 2) el tema de investigación: compra de alimentos en supermercados, y 3) desarrollo y validación de instrumentos con lo cual se obtuvieron indicadores que dan cuenta que el instrumento fue validado para su aplicación al obtener un Índice de Validación del Juicio de Expertos (IVJE) promedio de 84.67% considerado muy alto, es decir que el instrumento es apto para los fines planteados que permiten caracterizar las prácticas de compra de alimentos en espacios de distribución de una ciudad media como Zapotlán el Grande (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008), también se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.965 que de acuerdo con la escala de George & Mallery (2003) es excelente.

Para los fines de este artículo solo se reporta lo correspondiente al apartado uno y cuatro, en este último apartado se utilizó una escala Likert de cinco puntos para medir los constructos de la TPB. En la Tabla 2 se muestran las afirmaciones que se utilizaron como ítems para dicha medición, de los cuales diez midieron las actitudes, nueve las normas subjetivas, 12 el control percibido y dos la intención en relación a comprar alimentos en supermercados.

El instrumento en mención fue aplicado como parte del trabajo de campo realizado en el período del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2017 en espacios públicos como calles, parques, plazas y hogares de participantes de Zapotlán el Grande, el llenado de los cuestionarios fue en promedio de 24 minutos, de manera anónima y siguiendo consideraciones éticas para investigaciones empíricas como contar con el consentimiento de los participantes mismo que se obtuvo de manera verbal previa lectura de la carta informativa y el consentimiento informado por escrito de la investigación, donde se enuncio que los datos recolectados serían manejados de manera confidencial de acuerdo a los fines de la investigación y para la divulgación de los resultados, cabe señalar que los participantes no recibieron ningún tipo de remuneración por su participación.

Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) y análisis Path que “verifica la contribución directa de un conjunto de variables independientes sobre una dependiente” (Pérez, Medrano & Sánchez, 2013, p. 52), con la finalidad de identificar el peso que cada constructo aporta en la generación de la intención de comprar alimentos en supermercados. Para medir el nivel de influencia (peso) de los constructos hacia la intención se realizó regresión lineal y correlación bilateral de Pearson para calcular la correlación entre los constructos, en ambos casos los cálculos se realizaron con los promedios individuales de cada constructo, empleando los softwares Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23 y Excel 2016.

Resultados

Descriptivos de los constructos de la TPB

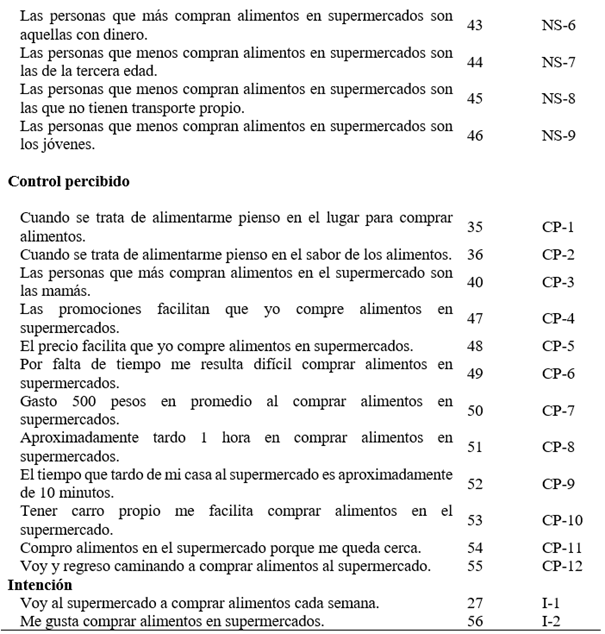

A partir del instrumento empleado, en la Tabla 2 se presentan las características sociodemográficas de la muestra, la cual se integró mayormente por mujeres (65%), en el rango de edad entre 25 y 29 años (27.05%), refirieron estar casados (50.27%), tener una ocupación de empleado (44.54%), nivel de estudios superior (36.61%), rango de ingreso semanal de su hogar de 1 a 1703 pesos (51.64%) y vivir en la región Sur de Jalisco (95.36%).

Tabla 2 Características sociodemográficas de la muestra

Nota: El estado civil de “No casado” agrupa solteros, divorciado, viudo, unión libre y separados, los números entre paréntesis indican porcentaje. La ocupación “Sin pago” alude a estudiantes y amas de casa. El nivel de estudios básico agrupa la primaria y secundaria, el medio a la preparatoria y bachillerato y el superior a licenciatura y posgrado. El ingreso se expresa en pesos mexicanos. Elaboración propia a partir de los datos del trabajo de campo.

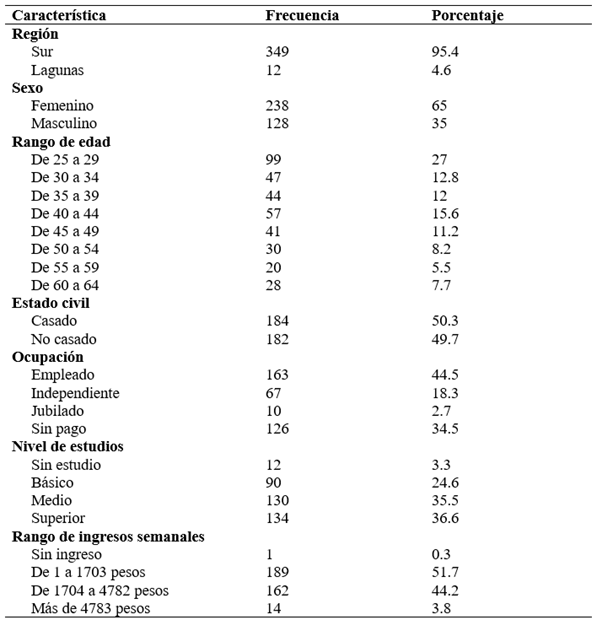

De igual manera, el instrumento empleado permitió obtener datos para medir los constructos de la TPB, permitiendo identificar la disposición de los participantes a realizar la compra de sus alimentos en supermercados, la cual se puede describir como positiva y se reflejó principalmente en el ítem A8 “lo primero que pienso cuando compro alimentos en supermercados es en la calidad”, dado que 280 (76.50%) de los participantes estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo con dicha afirmación (ver Tabla 3).

Tabla 3 Datos descriptivos de los ítems relacionados con actitudes

Nota: f= frecuencia y %= porcentaje. Fuente: elaboración propia

Respecto a las normas subjetivas, 173 (47.3%) de los participantes estuvieron totalmente de acuerdo o solo de acuerdo con la afirmación NS3 “nadie me dice que compre alimentos en supermercados”. Aunque, esto parece contradecirse al identificar que 97 (26.5 %) de los participantes reconocieron que esta decisión se ve influida cuando suele ser algún familiar y 71 (19.9 %) de los participantes refirieron que son sus amigos quienes les dan ese consejo de comprar en supermercados (ver Tabla 4).

Tabla 4 Datos descriptivos de los ítems relacionados con normas subjetivas

Nota: f= frecuencia y %= porcentaje. Fuente: elaboración propia.

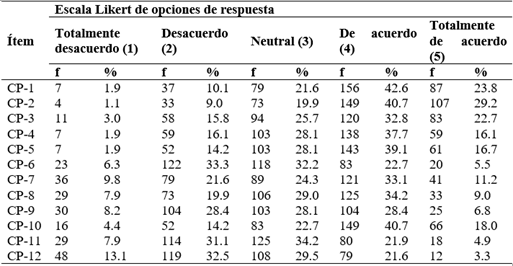

En relación al control percibido, 256 (69.94%) de los participantes estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo con la afirmación CP2 “cuando se trata de alimentarme pienso en el sabor de los alimentos”. Esta afirmación refleja que el sabor de los alimentos influye en la decisión del espacio de compra, lo cual se confirma con la afirmación CP1 “cuando se trata de alimentarme pienso en el lugar para comprar alimentos” dado que 243 (66.39%) de los participantes refirieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con ella (ver Tabla 5).

Tabla 5 Datos descriptivos de los ítems relacionados con el control percibido

Nota: f= frecuencia y %= porcentaje. Fuente: elaboración propia.

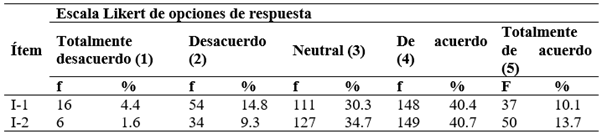

Finalmente, la intención de comprar alimentos en supermercados fue medida directamente a través de dos afirmaciones, la primera establecía I2 “me gusta comprar alimentos en supermercados” con la cual 199 (54.37%) de los participantes estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo. Ante la afirmación I1 “voy al supermercado a comprar alimentos cada semana” 185 (50.55%) participantes estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo (ver Tabla 6). Es decir, que la toma de la decisión de comprar alimentos en supermercados se basa en un gusto personal.

Tabla 6 Datos descriptivos de los ítems relacionados con la intención

Nota: f= frecuencia y %= porcentaje. Fuente: elaboración propia.

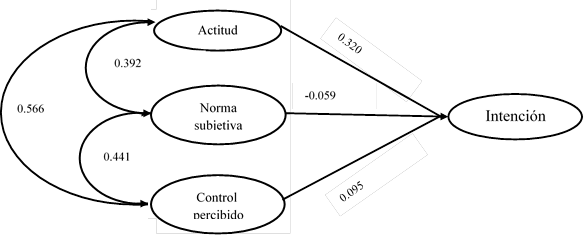

Del análisis Path sobre prácticas de compra de alimentos en supermercados desde la TPB

A partir de este análisis se identificó el peso de los constructos de la TPB en la generación de la intención de comprar alimentos en supermercados de Ciudad Guzmán, Jalisco. De manera general se encontró (ver Figura 1) que el constructo de actitudes es el que aporta mayor peso (0.320) en la generación de la intención de estudio.

Fuente: Elaboración propia de datos del trabajo de campo

Figura 1. Diagrama Path de la TPB para la compra de alimentos en supermercados

Respecto al peso de los constructos por sexo, en el caso de las mujeres (ver Figura 2) se mantienen las actitudes como el constructo que mayor peso aporta (0.251) a la intención de comprar alimentos en supermercados al igual que en el caso de los hombres (ver Figura 3) donde las actitudes también fueron el constructo que registró mayor peso (0.608) a la generación de la conducta de interés.

Discusión

A partir de la revisión de literatura realizada no se encontraron estudios que hayan aplicado la TPB para abordar la conducta particular de realizar compras de alimentos en supermercados. Sin embargo, el modelo que plantea la TPB basado tres constructos que ayudan a determinar la intención de emitir una conducta en particular se recupera para discutir los resultados por constructo.

El peso del constructo actitud de los tres casos (de manera general, en hombres y mujeres) es el que mayor peso aporta para generar la intención de emitir la conducta, una explicación respecto a que sea el constructo de actitudes el que mayor peso aporta a la generación de conductas, se debe a que se trata de conductas aprendidas con un motivo y por lo tato existe una predisposición positiva para emitirse.

Lo cual coincide con lo reportado por De Ossa et al. (2018) sobre una muestra de 120 deportistas en Medellín, Colombia para usar medicina homeopática con la finalidad de tratar y prevenir lesiones deportivas. Sin embargo, el trabajo de Vargas, Acevedo y Bermúdez (2020) difiere al estudiar la conducta de ausentismo laboral en el sector de call center en la ciudad de Medellín, Colombia donde se tuvo una muestra de 150 participantes al encontrar que el constructo de normas subjetivas fue el que aportó más peso para emitir dicha conducta.

Respecto al valor negativo presente en el constructo de normas subjetivas, alude a que las opiniones de personas cercanas a los participantes no determinan que compren alimentos en supermercados. Es decir, son el constructo que menor peso aporta en la generación de la intención, ello coincide con lo reportado por autores como Galleguillos, Escobar y Hurtado (2019) también encontró que este constructo de normas subjetivas es el que menor peso aporta a la generación de la conducta de estudio.

Mientras que el constructo de control percibido no determina que se realice la conducta, lo cual coincide con reportado por Baño (2020) en Ecuador con una muestra de 365 participantes respecto al endeudamiento personal con tarjeta de crédito, por lo que los resultados obtenidos coinciden a lo planteado en el modelo de la TPB respecto a que las dificultades o facilidades para emitir la conducta de estudio no resultan determinantes en la generación de la intención de la misma.

Conclusiones

De tal manera que la TPB a partir de sus constructos permite realizar acercamientos a conductas a través de una intención que se genera, la cual se ha empleado en distintas áreas de conocimiento y en esta ocasión fue empleada desde una perspectiva multidisciplinaria para abordar las prácticas de compra en supermercados como parte del comportamiento alimentario.

A partir del análisis descriptivo y Path, se concluye que la disposición de la persona (actitudes), así como las facilidades o dificultades que percibe (control percibido) es lo que hace decidir ir o no a comprar alimentos a supermercados, en tanto la influencia de las normas subjetivas no resulta determinante en la intención de emitir dicha conducta.

Al analizar los datos por sexo, sobresale que el valor del constructo de actitudes es mayor en el caso de los hombres mientras que las normas subjetivas y el control percibido tuvieron pesos menores en comparación con los obtenidos para el caso de las mujeres, lo cual no puede ser explicado con el instrumento utilizado representando un elemento que pudiera recuperarse en futuras investigaciones.

Además, se considera que este trabajo aporta al estudio del comportamiento alimentario al intentar establecer un primer diálogo entre la perspectiva social y psicológica que valdría la pena seguir trabajando para tratar de comprender un fenómeno de distribución de alimentos en espacios particulares como fue el caso de los supermercados, lo cual suele estudiarse desde una sola disciplina.

Así mismo, el “Cuestionario sobre prácticas de compra de alimentos” validado que se empleó pudiera retomarse en estudios futuros donde se consideren más espacios de distribución y el análisis sea más detallado, por ejemplo, se pueda segmentar por estado civil, nivel de estudios, municipio de procedencia, edad, ocupación, etcétera y con ello seguir contribuyendo a la TBP en el campo de estudio del comportamiento alimentario.