Introducción

La calidad de vida es el bienestar analizado desde áreas importantes para cada persona; constituye un conjunto de variables que determinan de manera positiva o negativa en la vida del individuo dentro de una sociedad (Ferrans, 1990). Para poder medir el grado de bienestar, se parte de que es un tema multidisciplinario que incorpora ciencias sociales, medicina y economía; cada una de estas analiza y evalúa de manera distinta la calidad de vida (Cummins, 2005).

En medicina, existen varias herramientas para medir el grado de bienestar de las personas, entre las que se destaca el instrumento “perfil de impacto de la salud bucal” (Oral Health Impact Profile OHIP). Este instrumento mide la relación existente entre la percepción que tienen las personas al realizar sus actividades diarias, y cómo los problemas de la cavidad oral repercuten en las mismas (Slade y Spencer, 1994). Cabe destacar que el OHIP no mide aspectos positivos, únicamente el grado de afectación a causa de problemas orales. Las opciones de respuesta están en escala de Likert, partiendo desde 0 hasta 4 (Slade, 1997).

La odontología como ciencia es capaz de ayudar a una persona dando salud, debido a que mejora el aspecto físico, social y emocional; para ello es importante determinar la correlación entre la calidad de vida de las personas y las distintas patologías y tratamientos bucales a los que están expuestos. El cuestionario OHIP valora de manera integral al paciente que acude a las distintas ramas de la odontología, por ejemplo, en periodoncia (Gülbahar et al., 2019); ortodoncia (Ahmet y Kutalmis, 2019); cirugía (BoljevicT et al., 2019); rehabilitación oral (Naoko et al., 2019); implantología (Hattingh et al., 2019).

Actualmente en Ecuador no existen instrumentos para evaluar la calidad de vida de personas adultas relacionada a su salud oral, por lo que se necesita validar un instrumento confiable y repetible, que sea entendible por adultos ecuatorianos y que determine la calidad de vida de pacientes odontológicos.

El objetivo de este estudio es desarrollar la versión corta del cuestionario perfil de impacto de la salud bucal para la población ecuatoriana mayor de 40 años (OHIP 14Ec) realizando una adaptación cultural y validación basado en el cuestionario OHIP (OHIP EE 14), realizado en México (Castrejón y Borges, 2012).

Metodología

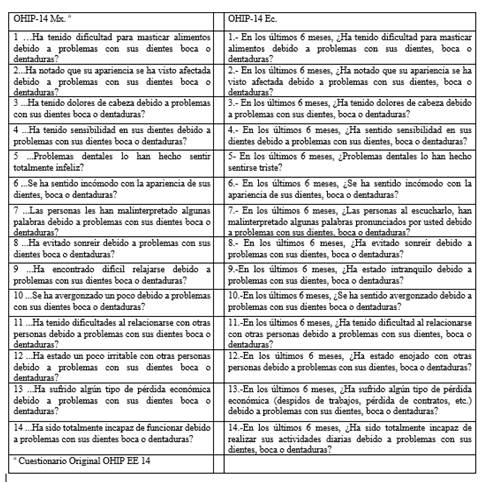

El estudio es de tipo transversal, longitudinal, descriptivo, no experimental, su validación se desarrolló en Quito, Ecuador, entre los meses junio a diciembre del año 2016.Vía correo electrónico se solicitó el cuestionario OHIP 14 validado en México, para poder utilizarlo en el estudio. Dos investigadores (tutor y alumno), formularon la adaptación cultural del cuestionario (OHIP EE 14Mx) elegido por la similitud de la ideología cultural de la población en estudio, con la finalidad de obtener preguntas entendibles para adultos ecuatorianos mayores a 40 años. Se hace una modificación en la pregunta número 5, se cambia “totalmente infeliz” a “sentirse triste”.

Existe un OHIP que consta de 49 preguntas y una versión reducida de 14 preguntas; las dos versiones evalúan 7 dimensiones (limitación funcional, dolor, incomodidad psicológica, inhabilidad física, inhabilidad psicológica, inhabilidad social e incapacidad) (Cummins, 2005; Slade y Spencer, 1994). El idioma original del instrumento es el inglés, pero en la actualidad se ha traducido a varios idiomas como al coreano (Bae et al., 2007); portugués (Pires et al., 2006); alemán (Van y John, 2008); español, entre otros. En español se extrapoló versiones para España (Montero et al., 2009); Chile (López y Baelum, 2006); y en México (Castrejón et al., 2010); debido a que el dialecto cultural de cada país es difiere; por esta razón es necesaria la validación cultural en el país que se desea aplicar.

El cuestionario de 14 preguntas consta de 7 dimensiones. Se evalúa la suma de las mismas, la consistencia interna (coeficiente α de Cronbach), la repetibilidad (coeficiente interclase) y la validez convergente y divergente. Se efectúa una prueba piloto a 20 personas mayores de 40 años, las cuales son escogidas aleatoriamente en la clínica odontológica de la Universidad de las Américas (UDLA). Se determinó que había dudas en la pregunta 9, 13 y 14. Posteriormente, para evaluar y realizar modificaciones al cuestionario, se conformó un grupo de 4 investigadores docentes de la UDLA reformulando las preguntas 4,5,7,9,12,13 y 14 (Tabla1). Además, se cambió la estructura del cuestionario, colocando cuadros de llenado y se aclaró al inicio de cada pregunta el tiempo, 6 meses que es lo que se pretende evaluar. Se opta por llevar a cabo una segunda prueba piloto con las modificaciones a 20 personas mayores de 40 años, distintas a las del primer grupo, que acudieron a la clínica odontológica de la UDLA. Esta segunda prueba piloto se realizó en 2 períodos con un intervalo de 8 días. Finalizada la segunda prueba piloto se concluyó que las personas no tenían problemas con las preguntas, se mantiene estable y repetible en el tiempo. La duración de llenado promedio fue de 7 minutos. Se crea el cuestionario OHIP 14Ec el cual no tiene diferencias significativas con el instrumento validado en México.

Población y variables de estudio.

Participaron en el estudio 150 personas mayores a 40 años que acudieron a la Clínica Odontológica de la UDLA. Todos los participantes dieron su consentimiento informado en el que se explicó el objetivo de la investigación, que la evaluación clínica no implicaba ningún tratamiento y que la participación fue voluntaria, y podían abandonar el estudio si lo deseaban.

Los criterios para participar fueron todas las personas ecuatorianas mayores de 40 años que acudieron a la clínica odontológica de la UDLA, que dieran su consentimiento informado, para contestar el cuestionario y para la revisión clínica. Se excluyeron del estudio a personas con doble nacionalidad, que tuvieran alguna incapacidad para llenar el cuestionario por sí mismas. En el proceso no hubo necesidad de eliminar a nadie.

Las variables sociodemográficas: edad (años cumplidos), sexo (masculino / femenino), estado civil (soltero/divorciado/separado/casado/viudo), vive solo (sí / no), nivel de educación (primaria/secundaria/ tercer nivel /cuarto nivel). La verificación de toda la información se corroboro con la cédula de identidad.

Las variables clínicas: número de dientes presentes (0, 1 a 9, 10 a 19, >20), caries coronal (sí o no) (Organización Mundial de la Salud, 1997), uso de prótesis (sí o no), tipo de prótesis (fija/ removible/ total), enfermedad periodontal (sí o no).

La presencia o ausencia de enfermedad periodontal se determinó con el sondaje. Se utilizó la sonda OMS y se hace el Periodontal Screening and Recording (PSR) (Newman et al., 2003; Landry y Jean, 2002).

Las variables de autopercepción: Necesitad percibida de tratamiento (si /no), salud general respecto a personas de su misma edad (mejor /igual / no tan buena) (Castrejón y Borges, 2012).

Recolección de la información.

El lugar de captación de personas, la aplicación del instrumento y el examen clínico se desarrolló en la Clínica Odontológica de la UDLA. Toda persona mayor a 40 años que acudía a la clínica y aceptaba el consentimiento fue incluida en el estudio. Se procedió con la encuesta en un cubículo dental, se les dio indicaciones de cómo llenar el cuestionario, un investigador estuvo cerca para solventar cualquier duda. El examen clínico fue realizado por un estudiante de último año de la carrera de odontología previamente entrenado, llevándose a cabo en el mismo cubículo dental, en un sillón odontológico. Se utilizó instrumental estéril para cada persona. No fue necesaria ninguna adecuación especial.

La revisión de caries dental y de dientes presentes en boca se realizó por exploración clínica, con el uso del espejo intraoral, aire artificial y explorador dental punta redonda. Únicamente se contabilizó caries que se observaban directamente, no se usó otro medio diagnóstico. El uso y tipo de prótesis se verificó por inspección directa.

Para la revisión periodontal se utilizó el Periodontal Screening Recording (PSR), se usó únicamente una sonda periodontal estéril con punta redonda de diámetro 0.5mm, con bandas coloreadas, con medidas de 3.5mm a 5.5mm desde la punta y un espejo intraoral. Se dividió a las arcadas dentarias seis sextantes (desde la pieza más posterior hasta el primer premolar superior, de canino a canino superior, de primer premolar hasta la pieza dental más posterior superior; lo mismo en la arcada inferior), se valoró 6 sitios por cada diente (vestibular, mesial y distal; bucal, mesial y distal) en orden de sextantes siguiendo las manecillas del reloj. Se usó una escala del 0 al 4 registrando únicamente el valor más alto; 0 = ausencia de enfermedad, 1 = sangrado al sondear, 2= calculo supra y/o subgingival y márgenes con defectos, 3= bolsa periodontal de 4mm a 5,5mm 4= bolsa periodontal mayor a 6mm. No se aplicó el valor * (asterisco) usado cuando hay una anormalidad periodontal (Landry y Jean, 2002; Rams y Loesche, 2017). El PSR es útil para evaluar presencia de enfermedad periodontal y su plan de tratamiento; en el presente estudio se utiliza con la finalidad de determinar enfermedad periodontal (sí o no).

La aplicación del cuestionario y la revisión clínica la realizaron dos estudiantes de odontología de último semestre previamente capacitados, monitorizados por docentes especialistas de la UDLA.

Este estudio fue aprobado por la dirección de investigación de la facultad de Odontología, Universidad de las Américas. Se siguieron parámetros éticos y morales internacionales.

Resultados

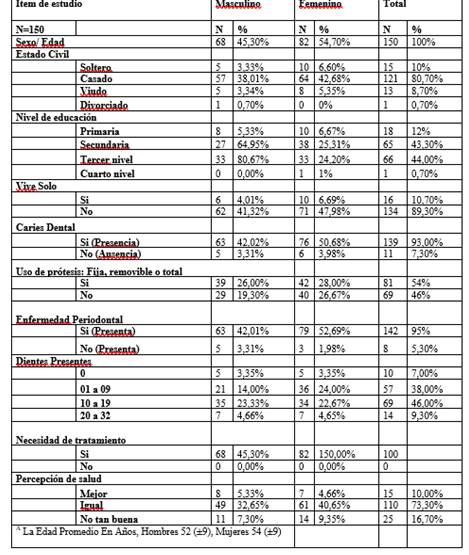

En el estudio participaron 150 personas, hombres 68 (45,30%) y mujeres 82 (54,7%), la edad media en hombres 52 ± 9 y mujeres 54 ± 9. El estado civil predominante fue el casado en hombres (38%) y en mujeres (42,68%). El nivel de escolaridad dominante fue el tercer nivel (44%), seguido por secundaria (43,30%); ningún participante era analfabeto. No hubo diferencia significativa entre hombre y mujeres.

La consistencia interna se evalúa con α de Cronbach, la repetibilidad se calculó con la correlación interclase (CCI) (Streiner y Norman, 2008). En la validez convergente (ρ) se usó la correlación de rangos; la validez divergente (discriminativa) fue con la mediana de las puntuaciones y las variables clínicas (Rivas et al., 2013; Bland, 2000; Lauritsen y Bruus, 2008).

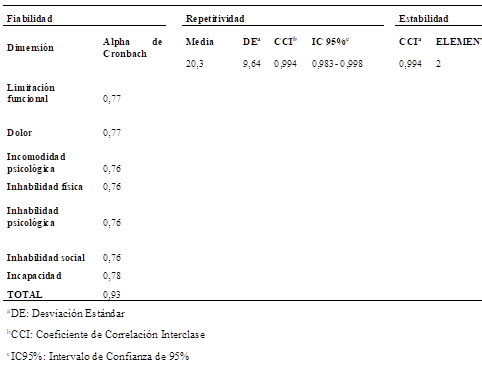

La segunda prueba piloto fue realizada a 20 personas. Se comprueba la fiabilidad, repetibilidad y estabilidad del cuestionario creado (OHIP 14Ec). La repetibilidad obtuvo un coeficiente de correlación interclase de 0,99 y un intervalo de confianza 95%, obtuvo un rango entre 0,98 - 0,99; la estabilidad mostrada en los dos tiempos de la prueba piloto número 2 tuvo un coeficiente interclase de 0,99. La fiabilidad evaluada por dimensiones del cuestionario nos dio un total de 0,93. Los datos obtenidos fueron válidos para aplicar el nuevo instrumento (ver en el Tabla 2).

Las dos enfermedades con mayor prevalencia fueron caries dental y enfermedad periodontal, no existió diferencias significativas entre hombres y mujeres. Caries dental representan el 42,02% (n=63) de hombres y el 50,68% (n=76) de mujeres. Enfermedad periodontal presentan el 42,01% (n=63) de hombres y 52,69% (n=79) de mujeres. La mayoría de mujeres (52,69%) usan prótesis dental.

Número de dientes presentes en boca están entre 10 a 19. Las personas edéntulas representan el 3,35%. La autopercepción de necesidad de tratamiento dental fue afirmativa en todos los participantes (150). El ítem de la percepción de salud mostró como respuesta más frecuente que tienen una salud igual a personas de su misma edad, hombres 32,65% (n=49) y mujeres 40,56% (n=61), (ver Tabla 3, en los anexos).

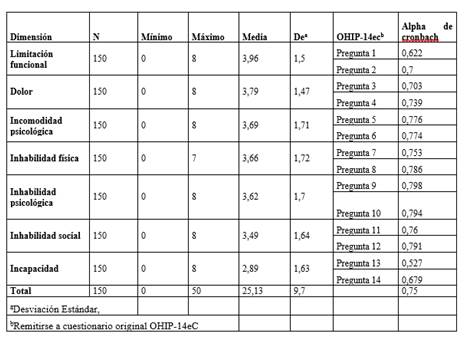

La consistencia interna de cada pregunta con su respectiva dimensión y la fiabilidad, (ver Tabla 4, en los anexos) se evalúa con el alpha de Cronbach, mientras más cerca de 1, sea el valor, el instrumento es más confiable. La dimensión inhabilidad psicológica presenta la más alta confiabilidad del instrumento OHIP 14Ec.

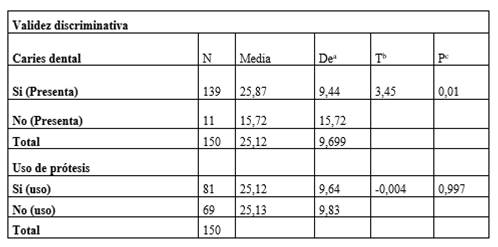

La validez discriminativa se realiza en base a la revisión clínica de: caries dental, uso de prótesis y enfermedad periodontal, tomando en cuenta las dimensiones del cuestionario. La validez convergente relaciona los constructos del instrumento con la pregunta de percepción de salud (ver Tabla 5, en los anexos).

Discusión

La validación de instrumentos, independientemente de su idioma original, necesita un proceso de culturización en cada país que se quiera aplicar, de esta manera puede ser comprendido por los sujetos de estudio que tienen dialectos específicos de comunicación. (Bae et al. 2007) Japón, Israel, China (Yamazakiet al., 2007; Kushniret al., 2004; Wonget al., 2002) validaron el instrumento perfil de impacto de salud oral (OHIP) (3) con la finalidad de ser usado en la población de sus países. El objetivo de este estudio fue el de culturizar y validar la versión de 14 preguntas del OHIP realizada en México, para ser utilizada en Ecuador.

Los diferentes acápites de evaluación, fueron nivel de educación, edad, estado civil, sexo y las variables objetivas y subjetivas. Las variables subjetivas fueron la pregunta de autopercepción de salud y necesidad de tratamiento dental. La evaluación objetiva fue a partir de la revisión de variables clínicas, estas dependen del enfoque que se le da al estudio. En Alemania utilizaron problemas de la articulación temporomandibular (John et al., 2002), el instrumento modelo hecho en México (Castrejón y Borges, 2012) hace mención al uso de prótesis y su higiene, caries dental y número de dientes. En este estudio se aumenta la evaluación de enfermedad periodontal ya que existe una alta prevalencia de la misma en la región (Oppermann et al., 2000). Al tener disparidad en la información de cada participante, se eleva la confiabilidad del estudio (Streiner, 2003).

La consistencia interna de este instrumento (OHIP 14Ec) valorada en las siete dimensiones (α de Cronbach> 0,75) fue ligeramente inferior al de México (α de Cronbach > 0,79) (Castrejón et al., 2010), pero superior al cuestionario original (Slade y Spencer, 1994). Con el valor obtenido el nuevo instrumento pone de manifiesto una elevada consistencia interna.

Este instrumento es repetible y estable ya que muestra un CCI de 0,99, este valor es más elevado al encontrado en los estudios de (John et al., 2002; Castrejón et al., 2010; Yamazaki et al., 2007). Dicho resultado responde a que se empleó en las pruebas pilotos con una muestra menor (n=40). La fiabilidad por dimensiones mostró valores aceptables, resalta la inhabilidad social (0,76), similares a los datos proyectados en los estudios de (Castrejón et al., 2010; Slade y Spencer, 1994) que han propuesto que el nivel de educación, ingresos y aspectos culturales influyen en la decisión al momento de estimar la búsqueda de atención odontológica. La misma responde a los resultados en el presente estudio, la mayoría de la muestra fue de un tercer nivel de educación, seguido por secundaria.

En cuanto a la validez discriminativa se evidenció una prevalencia mayoritaria de caries dentales y enfermedad periodontal. Situaciones que la población en general no percibe como alteración en su estilo de vida, lo que puede estar asociado a una leve pérdida de estructura dental o poca afectación periodontal.

La mayoría de participantes presentó un rango de 10 a 19 dientes en boca, sin embargo, las personas con menor número de dientes tuvieron mayor puntuación en el instrumento; destacando así una relación directa con los resultados encontrados en el instrumento base de (Castrejón et al., 2010).

Es importante destacar las limitaciones del estudio ya que las mismas generan influencia dentro de los resultados. En cuanto a la necesidad de tratamiento pudo verse afectada debido a que la captación total de la muestra (100%) se realizó en una clínica odontológica, por ende, las personas acudieron en busca de tratamiento.

La repetitividad y estabilidad de la prueba piloto pudo estar influenciada por el nivel educativo de los participantes, existiendo mayor prevalencia de tercer nivel y secundaria; se puede interpretar que esto incidió de manera beneficiosa para que los participantes pudieron recordar sus respuestas con mayor facilidad.

Al ser un instrumento subjetivo, las personas pueden omitir, alterar u ocultar información por distintos motivos, incluso contraponiéndose a los hallazgos clínicos. Esto crea un sesgo en los resultados.

La finalidad del estudio fue validar el instrumento para ser empleado en la población ecuatoriana con las mismas características socioculturales.

Conclusiones

El instrumento OHIP 14Ec fue válido para aplicarse en adultos ecuatorianos. Se evidenció que todas las personas que buscaron tratamiento dental, tenían clínicamente una alteración que afectaba su vida diaria, obteniendo mayor puntuación en el cuestionario.

Las variables clínicas propuestas respondieron a las necesidades que se buscaba investigar, sin embargo, no es menester hacer uso de las mismas. Se recomienda que dichas variables sean ajustadas a intereses individuales.

Por los resultados obtenidos y respaldándose en estudios validados previamente en diferentes países, se determina que este instrumento es confiable y repetible para su uso. Cumple las expectativas para evaluar la calidad de vida de los ecuatorianos.