Introducción

“Por eso arde la imagen. Arde de realidad, pues se acercó a ella por un momento (arde, quema, como en las adivinanzas se dice “¡caliente, caliente!”). Arde del deseo que la mueva, de la direccionalidad que la estructura, por el enunciado con el que carga. La imagen arde en la destrucción, en el fuego que casi la carboniza, del cual sin embargo emergió y al cual ahora puede hacer imaginable. Arde en el fulgor, es decir, en la posibilidad visual que se abrió a partir de su misma extinción. Finalmente, la imagen arde de memoria, es decir, flamea aún incluso cuando ya es ceniza: una forma de dar expresión a su vocación de vida póstuma [Nachleben].”

(Didi-Huberman, “El archivo arde”)

El vínculo entre memoria y fotografía se ha constituido en campo de debate central en nuestra historia reciente, para pensar las experiencias límites, la violencia política y el terrorismo de Estado (Berger, 2000; Sontag, 2003; Didi-Huberman, 2004; Rancière, 2010; Jelin y Longoni, 2005; Feld y Stites Mor, 2009; Blejmar, Fortuny y García, 2013). La fotografía se tornó una herramienta fundamental para documentar y dejar registro sobre lo sucedido, pero también como un modo de representar y de duelar las experiencias traumáticas (Da Silva Catela, 2009). El carácter dual de la fotografía, como huella y representación (Burke, 2001) o lo que Didi Huberman (2007) denominó la fenomenología de doble orden de las imágenes, requiere que éstas sean pensadas como una infinita aproximación al acontecimiento y no una certeza revelada. De allí su carácter incompleto, pero no por ello menos real y material. La fotografía no imita, sino que fija la apariencia del acontecimiento, sin embargo, esa huella no narra ni conserva un significado de sí misma, sino que éste debe ser construido (Berger, 2000).

En función de estas características, la fotografía se ha constituido en determinados contextos como un vehículo de memoria y un soporte de resistencia. En Argentina el movimiento de derechos humanos que se gestó con mayor fuerza a partir de la última dictadura militar (1976-1983) recurrió a la fotografía desde diferentes usos. En el marco de un régimen de represión y ocultamiento, la fotografía fue un modo de echar luz y documentar lo que estaba sucediendo. Como ha señalado Da Silva Catela (2009), ante la ausencia de un cuerpo la imagen fotográfica permitió materializar el recuerdo de los/as detenidos/as desaparecidos/as y recrear aquellos lazos que el terrorismo de Estado buscó aniquilar, constituyéndose como el soporte de un duelo imposible. Para los familiares significó un modo de hacer presente la ausencia de aquellas vidas arrebatadas violentamente por el poder desaparecedor (Calveiro, 2004).

En el caso de Adelina Dematti de Alaye, Madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora de la ciudad de La Plata, la fotografía adquirió un lugar singular que merece ser indagado. Maestra y Madre de Plaza de Mayo, construyó un archivo personal, en el que la fotografía ocupó un lugar central. Su vínculo con la práctica de fotografiar había comenzado de joven y adquirió una nueva dimensión al producirse el secuestro y la desaparición de su hijo Carlos. Con su cámara Kodak escondida debajo de la ropa Adelina documentó momentos claves en la constitución de la organización Madres de Plaza de Mayo. Tomó en sus propias manos la tarea de registrar y producir imágenes sobre la propia experiencia de lucha, algo que en aquel momento era realizado en mayor medida por fotoperiodistas que se atrevían a desafiar la censura y la represión (Gamarnik, 2010). En el proceso de registrar, produjo también sentidos y una mirada singular, sobre la realidad retratada.

Este trabajo busca indagar en el vínculo que entabló con la fotografía: como un modo de registrar y documentar; como forma de autorrepresentarse y construir identidad; y como soporte para la elaboración de un duelo, ante la experiencia límite de la desaparición forzada de un hijo. Estas dimensiones dan cuenta del carácter de resistencia que adquirió la práctica de fotografiar y permiten pensar su archivo fotográfico como un territorio de memoria (Ludmila Da Silva Catela, 2001). Para ello recurrimos al fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata y consultamos la serie fotográfica de la cual seleccionamos un corpus de fotografías que fueron tomadas por la propia Adelina, en diferentes momentos de su vida.

La maestra fotógrafa

Adelina Dematti de Alaye nació en 1927 en Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Como muchas de las mujeres que se incorporarían a Madres de Plaza de Mayo, egresó como Maestra Normal Nacional en el año 1944 y a lo largo de su vida se desempeñó como maestra de educación inicial y primaria, llegó a ser directora y ocupó también los cargos de inspectora y preceptora en diferentes escuelas de la provincia.

El archivo personal de Adelina cuenta con una extensa documentación referida a su trabajo como docente: ensayos, notas, informes, trabajos publicados, editoriales, dan cuenta de su compromiso activo en torno a la labor educativa y su intervención en los debates públicos de la época. Ocurre lo mismo con su archivo fotográfico que además de estar fuertemente marcado por las imágenes de la militancia en Madres de Plaza de Mayo, contiene un conjunto de fotografías situadas en el escenario escolar, donde los y las protagonistas son niños/as en las aulas y distintos espacios de sociabilidad educativa, en los que Adelina ejercía como maestra. Estas fotografías pueden ser pensadas como una serie en sí misma en la que Adelina retrataba alumnos/as de jardín, primaria y secundaria, en diferentes contextos: patio de una escuela, aulas, excursiones.

Las fotografías que Adelina tomaba en las escuelas se distancian de las clásicas fotografías escolares en la que estudiantes posan rígidamente para la cámara junto con las docentes. Adelina registraba en mayor medida a sus propios alumnos/as en escenas lúdicas y recreativas (recreos, excursiones y paseos de verano) y también en el interior de las aulas, algo poco común para la época donde no solía estar permitido que las maestras tomaran fotografías en sus clases (las que seleccionamos abarcan los años 1969 a 1979). Si la fotografía contribuye a la construcción de una memoria escolar, a representar qué es la escuela y quiénes la habitan, estas fotografías nos acercan a otros sentidos sobre el universo escolar de aquella época, a su cotidianeidad. Las fotos nos devuelven la huella del magisterio, desde la mirada de una docente cuya preocupación eran esos niños y niñas a los que había que educar y para quien esa tarea no podía pensarse sino en estrecha relación con las comunidades en las que se enseñaba, desde un fuerte compromiso (figuras 1, 2 y 3).

Figura 1 Jardín de infantes N°1 Azul Tercera Sección, 1979. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9: 1400).

Figura 2 Fotos con Karadajian. Excursión escuela de verano, 1966. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9: 3604)

Figura 3 Escuela Técnica de La Plata, 1977. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9: 1393)

El Archivo fotográfico de Adelina abre una ventana a partir de la cual explorar el magisterio de mediados del siglo XX, en el que muchas mujeres se desenvolvieron, a partir de sus escenas cotidianas, que ponen en circulación otras memorias escolares. Como ha señalado Caldo (2018) el magisterio permitió al género femenino dejar huellas escritas y visuales en los archivos públicos, en tanto su rol de alfabetizadoras y activas productoras de la palabra. Esto emerge rápidamente del archivo producido por Adelina, en el que se advierte que éste perteneció a una maestra y que quería ser recordada como tal, además de como una Madre de Plaza de Mayo. Si, como señaló Artières (1998) el archivo es una forma de archivar la propia identidad, la fotografía de Adelina puede ser pensada como una forma de autorrepresentación, desde la identidad de Madre y también de maestra.

Imágenes urgentes

Un conjunto importante de fotografías, que abarcan la mayor parte del fondo documental, son aquellas que documentan las acciones desplegadas por las Madres de Plaza de Mayo. Adelina se contactaba con fotógrafos que de manera arriesgada cubrían en aquella época las manifestaciones. Como señaló Gamarnik (2010) las Madres construyeron un vínculo estrecho y solidario con fotoperiodistas que realizaban una tarea arriesgada, en ese contexto represivo, al registrar sus acciones, cuando las Madres aun no eran reconocidas masivamente. Estas fotos prohibidas serían guardadas hasta que pudieran salir a la luz y muchas de ellas se convertirían en imágenes icónicas sobre la organización. Frente a un gobierno que buscaba ocultar la presencia y acción de los familiares de las víctimas del terror estatal, las Madres buscaron “ser vistas” y en este derrotero la relación con este grupo de fotoperiodistas fue clave para quebrar su invisibilización, así como la mirada impartida por el régimen que buscaba mostrarlas como “locas” y “subversivas”. A su vez, las fotografías jugaron un papel clave en la autorrepresentación de estas mujeres.

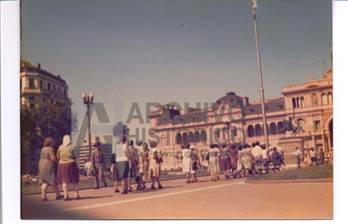

Pero además de la tarea de reunir fotografías, Adelina tomó esta actividad en sus propias manos, registrando ella misma las actividades de Madres de Plaza de Mayo, advirtiendo la importancia de documentar estos hechos. La mayoría de estas fotos tienen como contexto el escenario público: principalmente las plazas. No solo la histórica e icónica Plaza de Mayo, sino plazas de otras localidades, centralmente de La Plata, ciudad en la que Adelina residió y en la que se organizó junto con otras madres de desaparecidos/as, constituyendo la filial local. En ellas Adelina registró diferentes acciones: movilizaciones reclamando al Estado e interpelando a la sociedad, presentación de petitorios a autoridades, participación en eventos religiosos como la procesión a Luján o el ayuno en la catedral de Quilmes (1981), intervenciones culturales, como por ejemplo el “Siluetazo” (1983).

La primera foto que aparece en el archivo fotográfico es aquella que Adelina tomó a la primera ronda a la que asistió en Plaza de Mayo. Como se puede ver todavía son pocas, y como escribe Adelina, aun no llevan el pañuelo blanco como distintivo, sino que lo utilizan para protegerse del sol (figura 4).

Figura 4 Primera Marcha de las Madres. “Primeras marchas de los jueves (del cantero de la pirámide al monumento a la bandera) el pañuelo que se ve no es por identificación sino por el sol”, 30/11/1977. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9.1: 81)

Las [fotos] que tengo más viejas, que son unas que he tomado de espaldas, así, cuando los primeros tiempos que empezamos a caminar, que íbamos hasta el monumento a Belgrano y volvíamos hasta la pirámide. Tardamos mucho en dar vuelta a la pirámide. Pero poniéndola a la altura del estómago o de alguna manera así. (…) Yo estaba segura de que eso era muy importante, muy importante. Porque estábamos viviendo episodios inéditos, estábamos pidiendo auxilio.

Analizar el punto de vista de aquellas fotografías revela las condiciones de producción y circulación de las imágenes. Muchas de las fotografías podrían considerarse “malas” desde un punto de vista técnico, ya que como señala Adelina, ella escondía su cámara kodak debajo de la ropa para poder utilizarla disimuladamente: “Yo tengo muchas fotografías, no muchas, porque las saqué poniéndola, levantándome la ropa”. En la siguiente foto vemos el torso de una mujer y otras dos figuras atrás, a ninguna de ellas se les ve la cabeza. En el dorso de la misma puede leerse “La sincabeza es Rosario…” y Adelina señala que se da en el contexto de una volanteada (figura 5).

Figura 5 Madres reparten volantes en calle Florida. “La sincabeza es Rosario...” 10/09/1980. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9.4:27).

Aquello que queda fuera de la foto, lo que no se ve, compone a su vez esta imagen y su sentido. Además de este encuadre singular, algunas fotos se encuentran movidas y denotan su carácter urgente. Como las fotografías tomadas en el marco de la visita de la CIDH, a las colas de los familiares de desaparecidos que recurrían a denunciar estos crímenes. Son imágenes tomadas en condiciones de clandestinidad y persecución. Reponen en su forma estética el contexto en el cual se produjeron (figuras 6 y 7).

Figura 6 Visita CIDH OEA. Septiembre, 1979. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9.3: 186).

Figura 7 Visita CIDH OEA. Septiembre, 1979. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9.3: 186).

Las fotografías siguientes nos devuelven la imagen de la figura de las Madres irrumpiendo en el espacio público. En las primeras fotos marchan tomadas del brazo, más tímidamente y las marchas puede parecer que toman la forma de procesiones, pacíficas, en un contexto fuertemente represivo. Espacio público y religiosidad aparecen también muy ligadas. A medida que avance el tiempo las fotografías irán mostrando cambios en esas mujeres que incorporan distintivos y otros elementos. Además de los pañuelos blancos y las fotos de sus hijas/os, en las fotos de 1982 y 1983 aparecen pancartas y banderas de arrastre, así como podemos notar cierto cambio en la corporalidad y en los gestos, notándose que cantan y gritan.

Figura 8 Procesión Corpus Christi, Catedral La Plata, 15 o 16 de junio de 1980. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9.3: 1421).

Figura 9 Entrega Petitorio al gobierno provincial, Plaza San Martín, 1/7/1981. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9: 85).

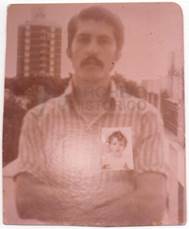

Fotomontajes: la memoria que arde

Por último, la fotografía fue para Adelina un recurso creativo a partir del cual duelar la pérdida de Carlos. Hurgando en las diferentes series aparece intempestivamente un fotomontaje, realizado de manera casera. El contexto de producción de estas fotografías es privado. El epígrafe que la acompaña señala que la foto fue tomada en el balcón de su casa y para realizarla utilizó una cámara digital. Adelina superpone una foto de Carlos y su pequeña hija (la nieta de Adelina) a la que no pudo conocer ya que fue secuestrado unos meses antes de su nacimiento. En el lado izquierdo del pecho de Carlos, Adelina coloca la foto de la niña y, luego de apoyar una imagen sobre otra, les toma una fotografía. Realiza un ejercicio compositivo que es además un ejercicio de memoria, superponiendo la figura de padre e hija, dos personas que nunca se conocieron (figura 11).

Figura 11 Fotomontaje Carlos. Hecha por Adelina en su casa, s/f. Fondo documental de Adelina Dematti de Alaye, integrante de Madres de Plaza de Mayo-La Plata (S.9: 1331)

Aquí la fotografía parece adquirir el lugar de duelo. Se constituye en un soporte para hacer presente lo ausente: el hijo que la experiencia límite del terrorismo de Estado le arrebató. Adelina construye este fotomontaje en el que recompone un lazo que fue roto, el de padre e hija, a quienes acerca a través del gesto estético. En esa operación creativa, condensa dos tiempos lejanos en una misma imagen, dando lugar a un tiempo artificial, sintético, que vincula bloques temporales no contiguos en la realidad (Aumont, 1990). La imagen que da como resultado es ficción, que a su vez señala e interpela un hecho de la realidad, es una imagen ardiente:

La imagen nunca es sólo una incisión en el mundo de la visibilidad. Es, aún más, una huella, una estela visual del tiempo, que intentó tocar la imagen, pero también de los tiempos complementarios -forzosamente anacrónicos, heterogéneos entre sí-que la imagen, como arte de la memoria, necesariamente agrega. Es ceniza mezclada, más o menos caliente, de distintos hornos. Por eso arde la imagen. (Didi-Huberman, 2007:12)

A modo de cierre

El acercamiento al archivo fotográfico da cuenta del vínculo dinámico y creativo que Adelina mantuvo con la fotografía a lo largo de su vida. Si gran parte de las imágenes que generó buscaban dejar registro de sus diferentes prácticas y vivencias, en ese mismo ejercicio construyó miradas y sentidos sobre la realidad en la que actuaba.

Al mismo tiempo, la fotografía formó parte de la construcción de su propia identidad. En su práctica de documentar y archivar es posible advertir la intersección entre diversas identidades. Tal como señala Arlette (1991) el archivo destruye las imágenes estereotipadas y, en este caso, permite bucear en las heterogéneas aristas de la trayectoria de una mujer, maestra, fotógrafa y Madre de Plaza de Mayo. En su desmesura, su heterogénea materialidad y la dificultad de su captura, el archivo da cuenta de un ejercicio cotidiano de conservar y archivar su propia experiencia, por parte de Adelina, y en este derrotero, construirse a sí misma (Artières, 1998).

En las primeras imágenes tomadas por Adelina la maestra, la fotografía parece ocupar un lugar de mayor espontaneidad, registrando el cotidiano escolar y acercándonos a la experiencia del magisterio, desde las miradas de sus maestras (o de una de ellas). En la segunda serie de imágenes, que registran las acciones de las Madres de Plaza de Mayo, la fotografía adquiere una dimensión profundamente política, donde el objetivo es documentar y registrar de manera urgente, visibilizando aquello que se quiere ocultar. Finalmente, el acto fotográfico y su uso creativo en operaciones posteriores, se constituye en soporte para la elaboración de un duelo.

Las fotos advierten la agencia de Adelina, y sus dimensiones políticas. Señalan los procesos de subjetivación política que atravesaron las mujeres que se integraron a Madres de Plaza de Mayo, y se constituyen en un documento que echa luz sobre el pasado, para interpelar nuestro presente.