Introducción y metodología

“Los escalones del Abuelo” es la serie fotográfica expuesta en el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador desde el 29 de febrero hasta el 5 de agosto del 2020. Tras varios años documentando la obra arquitectónica de Oswaldo de la Torre (1926-2012), mi abuelo paterno, propongo este ensayo que juega entre la imagen fotográfica y la imagen arquitectónica caminando en la cuerda floja entre sus pares dialécticos: luz-oscuridad, instante-eternidad, recuerdo-olvido, realidad-ficción, presencia-ausencia, entre otros. La metodología formal de este ensayo busca armar el texto con un diseño inspirado en la escalera, en el que existen tramos de doce escalones (renglones) antes de cada descanso (foto). Este recorrido nos llevará a reflexionar acerca de cómo la fotografía de autor puede reavivar la llama que le permite volver a “arder” (parafraseando a Didi Hubermann) a la obra arquitectónica, reubicándola en el centro del debate, de la reflexión o simplemente de la memoria (figura 1).

La ciudad donde nació la obra

Hasta los años 40´s Quito crece alrededor de la Plaza de la Independencia, entre las calles Chile, Espejo, Venezuela y García Moreno (figura 2). La calle Chile toma mucha importancia en el crecimiento y conectividad de la ciudad pues une transversalmente dos de los barrios más tradicionales del centro histórico: La Tola y El Tejar. Siendo una calle con una pendiente muy pronunciada, define una característica de la ciudad que configura al ciudadano quiteño de a pie: “la cómoda adaptación topográfica” (Patinho 2010, p. 66), propia además de los primeros pasos profesionales de Oswaldo de la Torre, pues en El Tejar constituyó, para su padre y su tío, entre sus primeras obras arquitectónicas.

Quito era una ciudad que presentaba un panorama dominado por edificios públicos “de corte neoclásico y ecléctico, de planteamiento arquitectónico tipo funcional” que coexistían con las casas de los ciudadanos comunes “construidas de teja y adobe, con muros portantes, patios interiores y huerta” (del Pino 2010, p. 21).

La Arquitectura moderna en Quito

Poco antes del año 1950, llegaron a Quito varios arquitectos ecuatorianos graduados en el exterior, entre los que destacan Sixto Durán Ballén y Jaime Dávalos, ambos graduados de Columbia University; ellos junto a varios arquitectos extranjeros influenciaron mucho en el crecimiento moderno de la ciudad. Sixto Durán Ballén (2004) en un artículo de su autoría menciona a: Carlos Kohn, Oscar Etwanick, Otto Glass y Giovanni Rota (p. 64). Todos ellos, ecuatorianos y extranjeros, desarrollaron las primeras obras de arquitectura moderna de la ciudad.

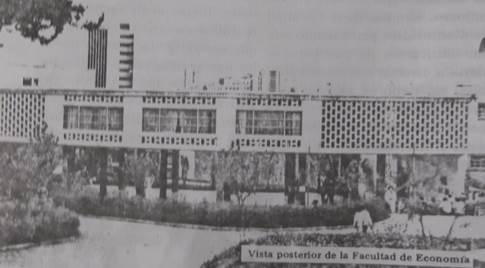

Además, en el año 1947 inició la construcción del nuevo campus de la Universidad Central del Ecuador. Aquí, varios edificios fueron diseñados por Gilberto Gatto Sobral, arquitecto uruguayo que integró el equipo del Plan Regulador de Quito. Uno de estos edificios fue la Facultad de Economía (figura 3), construida entre 1957 y 1959 en colaboración con Mario Arias y Oswaldo de la Torre (del Pino 2010, p. 23).

La Arquitectura y Oswaldo

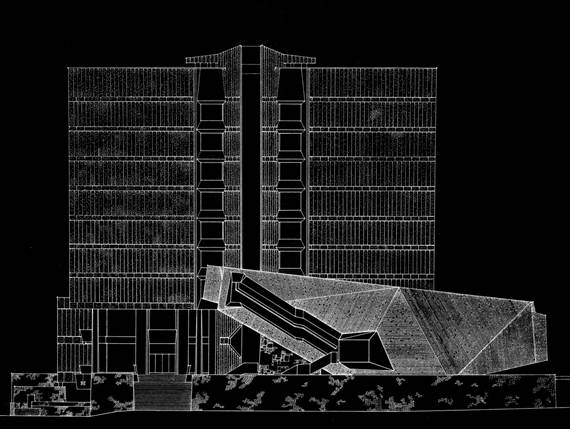

A los 18 años empezó a estudiar ingeniería, pero en 1946 cambió de carrera, en cuanto se creó la escuela de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. Egresa en 1953 y poco después, es incorporado al cuerpo docente por sus méritos. A finales de la década de 1950 colaboró con estudios arquitectónicos de Miami, Washington y Nueva York. De vuelta en su ciudad, su meticulosidad e innovación en las tecnologías de la construcción, le valieron un gran renombre en la rama, por lo que durante muchos años fue el encargado de construir importantes obras de arquitectura moderna en Quito, las de diseño propio y las diseñadas por sus colegas. En sus diseños siempre partía de la función del espacio y luego “el envolvente fluye gratuitamente” decía cuando le entrevistaban. Principio que puede apreciarse en las que según Rubén Moreira (2004, p.76) son sus mejores obras: Casa Chérrez en el barrio Bellavista (recientemente derrocada) y el Teatro Politécnico (figura 4).

La documentación fotográfica versus la fotografía de autor

Georges Didi-Huberman (2012) al hablar de fotografía dice “Cuando la mirada del operador se enrosca en el visor, se coloca en posición de abstraer o de explicar algo real que, sin embargo, lo implica por todas partes.” (pp. 29-30).

Al realizar la documentación fotográfica de la obra de mi abuelo (desde 2015 hasta la actualidad), mi trabajo objetivo ha estado guiado por estrategias fotográficas que me permitan capturar las perspectivas y luces adecuadas de modo que la obra arquitectónica luzca sus cualidades de la mejor manera.

En el cruce de esa procurada eficiencia objetiva y la creatividad personal latente, nace este proyecto personal; es allí donde evidentemente esta labor me implica por todas partes y me permite expresar mi individualidad en la visión personal y mi colectividad desde lo más íntimo, desde la sangre, desde la luz y desde la sombra, allí se asienta el primer escalón (figura 5).

La luz y la arquitectura

Campo Baeza (2009) en su libro Pensar con las manos plantea de esta manera el papel de la luz en la Arquitectura: “La gravedad construye el espacio y la luz construye el tiempo” y recalca “la luz es el material que tensa ese espacio construido por la gravedad”( 45).

La luz construye el tiempo, pues cada segundo del año la posición del sol o la luna varía, su luz baña el exterior de la arquitectura siempre con una dirección diferente materializando ante nuestra mirada los volúmenes y texturas, siempre cambiantes.

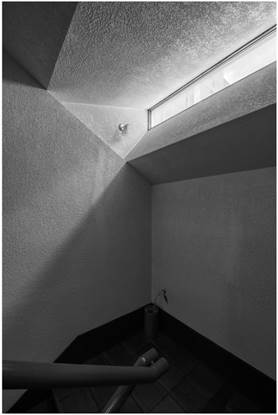

Los vanos de la arquitectura permiten el ingreso de luz y generan haces luminosos que bañan el espacio interior; la luz del interior genera patrones de vida, unos elementos se esconden en la sombra mientras otros buscan la luz.

Esos patrones de vida entre la luz y la sombra tensan el espacio y le dotan a la arquitectura del dinamismo del tiempo (figura 6).

La luz y la fotografía

La luz es “transparencia y circulación universal” (Lemagny 2016, p. 226) y es esencia de la fotografía de tres maneras:

La luz que proviene de una fuente externa baña el espacio y los objetos, cada superficie que recibe luz la refleja o absorbe en función de sus capacidades. Gracias a este juego de luces que se emiten y viajan, que se absorben y calientan, que se reflejan y viajan nuevamente es que el mundo se revela ante nosotros.

Si la luz reflejada es percibida por nuestros ojos, vemos el mundo. Pero lo entendemos e interpretamos el momento en que esa percepción visual se combina con las percepciones del resto de nuestros sentidos y con el imaginario histórico que compone nuestra mente. Así la luz afecta nuestra consciencia del mundo.

Finalmente, hay fotografía si la luz reflejada impacta una superficie sensible, y mediante un proceso físico-químico o físico-informático captura esa luz y la “congela” (figura 7).

La escalera

La escalera es un elemento arquitectónico cuya función es “facilitar la circulación vertical entre dos niveles de un edificio”(Ching 2015, p. 272); pero podría mirarse el objeto escalera desde otras dimensiones, por ejemplo usando la definición de estructura “tectónica” de Alberto Campo Baeza (2009): estructura “tectónica es aquella en la que la fuerza de la gravedad se transmite de una manera sincopada, en un sistema estructural con nudos, con juntas, y donde la construcción es articulada” (p. 31). Definición que nos presenta algunos términos que permiten tener una mayor riqueza en la interpretación del espacio escalera.

Habla de gravedad, y nos remite a la escalera que te sostiene en tu paso.

Habla de síncopa, y nos recuerda el ritmo de pasos con un compás desplazado.

Habla de estructura, y nos remite a la sucesión de escalones y su soporte.

Habla de articulación, y nos recuerda el giro permitido en cada descanso (figura 8).

El tiempo y sus huellas

Tras más de 50 años de su construcción, muchas obras estaban sumidas en una especie de opacidad, cubiertas de polvo o de smog que, como huellas del ser humano y de la ciudad, me recordaban el paso del tiempo.

Las imágenes con el tiempo se cubren “no solo por el tiempo transcurrido, sino por las cenizas de todo aquello que lo rodeaba y ardió en llamas.” (Didi-Huberman 2012, p. 18); pero en la obra arquitectónica, ¿que es lo que deja ese tipo de huella? Seguro hay polvo sobre los escalones, pero ¿de donde proviene?

Me gusta imaginar que hay algún grano de polvo original, de aquella tierra que removieron para construir las bases de esta edificación, también imagino que el polvo lo componen células de piel de todos aquellos que pasaron por allí: de mi abuelo, de los trabajadores de la obra, de los primeros habitantes, de todos los que tomamos allí una foto y del niño que amó esta escalera, le inspiró y ahora es arquitecto (figura 9).

Los tentáculos de las ventanas

En el renacimiento, el marco de la pintura era comparado con el marco de una ventana real, a partir de la segunda mitad del siglo XV el mundo se maravillaba porque “el arte no solo podía servir para plasmar temas sagrados de manera sugestiva, sino también para reflejar un fragmento del mundo real” (Gombrich 2014, p.183). Lo que me lleva a la comparación inversa en tono de pregunta: ¿pueden las ventanas abrir la posibilidad al arquitecto de crear “obras de arte” vivas? y ¿pueden las luces y sombras proyectadas en las paredes por la luz que entra por la ventana funcionar como tentáculos que atraen y atrapan al espectador? Desde el interior de un objeto arquitectónico, el vano o ventana podría cumplir una función similar a la de una pintura, atraería al espectador para luego atraparlo y fascinarlo, en lo que podríamos llamar “efecto Medusa”, que según palabras de W.J.T. Mitchell (2014) refleja la intención de las pinturas de: “paralizar al espectador y convertirlo en una imagen para la mirada de la pintura” (p. 15) (figura10).

La escalera, experiencia estética y experiencia social

En el contexto de una obra arquitectónica, la escalera corre el riesgo de convertirse en un “no lugar”, un espacio de paso que no permite apropiación alguna. En los escalones del Abuelo nos encontramos con escaleras diseñadas como un lugar cálido, agradable en el cual los habitantes harán una pausa; puede ser a tomar el sol, a admirar la vista, a fumar o a conversar un rato, estos encuentros provocados por el espacio generarán relaciones intersubjetivas y quizás nuevas historias personales o sociales.

Pero esas pausas pueden también ser el origen de una experiencia visual placentera cuando al recorrer “los escalones del Abuelo” un detalle de diseño se revela ante los ojos, ya sea el intersticio entre huella y contrahuella, la forma del pasamanos, o la separación de la escalera con la pared; pero sobre todo, se revela en la intensa relación de todos estos elementos con la luz que ingresa por las ventanas de los descansos. Luz que juega con volúmenes y texturas; a veces los resalta, a veces los disimula y a veces los oculta (figura 11).

Las imágenes arquitectónicas “arden” (a manera de Conclusión)

Si una obra arquitectónica tiene vida, nace como una mezcla de la voluntad, creatividad y esfuerzo de distintos actores combinados. Y si lo que nace en algún momento ha de morir ¿cuándo llega la muerte de una obra arquitectónica?

El derrocamiento de la “Casa Chérrez” generó un debate sobre el patrimonio arquitectónico de Quito, teniendo en un extremo a los dueños de casas patrimoniales que piden no “romantizar” las casas antiguas y en el otro extremo a los académicos que defienden la supervivencia de los que consideran son hitos de la ciudad.

En una realidad alternativa existiría la posibilidad de preguntarle su voluntad, y no me refiero a Oswaldo, que falleció en 2012, ni a los dueños originales; sino a la propia Casa Chérrez. A mi parecer, si pudiéramos preguntar, algunos proyectos recordarían con felicidad sus mejores momentos, nos darían unos últimos consejos, nos pedirían recordarles en su esplendor y partirían dejándonos la posibilidad de verlos “arder” (figura 12).

En la tensión entre lo efímero y lo eterno la fotografía re-presenta a la arquitectura (figura 13), y deja en el aire la sensación ya planteada por Borges : “…la eternidad es un juego, o una fatigada esperanza”. Así la imagen arquitectónica arde más de una vez (Didi-Huberman 2012, p. 42):

Arde con lo real, por lo que fue en su mayor esplendor

Arde por el deseo que la anima, por la intencional habitación

Arde por la destrucción, escapando cada día de las máquinas demoledoras.

Arde por el resplandor, de su belleza que sabe no es eterna.

Arde por el intempestivo movimiento, atravesando las historias que la habitan.

Arde por su audacia, cuando su presencia resalta entre el gris de la urbe

Arde por el dolor, con el que le parieron y con el que morirá.

Arde por la memoria. Inclusive cuando ya no es más que ceniza.