El presente texto es parte de un desarrollo más amplio de investigación crítica, que considera la articulación de propuestas artísticas contemporáneas, desafíos en relación con las desobediencias al sistema sexo-género y, simultáneamente, la identificación de vías de fuga a las epistemes moderno-occidental-colonial-patriarcales, para la reconfiguración de los relatos históricos y los imaginarios sociales.

En este trabajo, me propongo dar cuenta de una de las aproximaciones que he realizado al conocido proyecto Museo Travesti del Perú de Giuseppe Campuzano, desde la valoración del mismo como una metodología de la investigación artística hecha con el cuerpo, una perspectiva feminista y una posición radialmente indómita.

Destacaré componentes puntuales componentes puntuales del trabajo de Campuzano, que abren algunas vías para comprender el conjunto y singularidad de sus herramientas y procedimientos, así como la fuerza de sus planteamientos para desestabilizar los estados de indiferencia frente a la negación de las existencias travestis/racializadas y la violencia ejercida contra ellas.

INVESTIGAR DESDE EL CUERPO VIBRATIL

No hay posibilidades de pensar en una metodología única y universal al pensar opciones para el desprendimiento del paradigma colonial/occidental de investigación.1 Todavía menos cuando nos ubicamos en el terreno de los cambiantes lenguajes artísticos, cuyos materiales y técnicas para la producción de nuevos conocimientos son “informales”, extradisciplinarios y desobedientes. Aun así, ―alejada de la idea del arte como mera expresión― es posible rastrear en ellos modos rigurosos que movilizan problemas, sacudiendo los cimientos de la modernidad.2

Al igual que ha ocurrido con el sexismo y el androcentrismo en las ciencias, ―en su negación del conocimiento producido por mujeres (Harding, 2002: 17) o existencias feminizadas―, sobre todo desde el siglo XVIII, con la clasificación entre ciencia, artesanía y arte, hasta hace muy poco tiempo la investigación artística no había sido considerada como tal, y aún hoy en nuestras universidades, para hacer reconocible el saber tramado desde las artes, se exige un esquema idéntico al productivista forjado desde la episteme tecnocientífica ―artículos indexados, metodología validada con hipótesis, resultados comprobables, replicables, etc.―, sin que se comprenda que las rutas de la exploración artística funcionan en direcciones muy distintas.

La subjetividad -que, como sabemos, no es distinta de su materialidad corporal- es uno de los canales fundamentales tanto para las artes como para los feminismos, así como también para los estudios culturales.3 Lo que le ocurre al cuerpo frente a determinados acontecimientos produce la necesidad de narrar, posiciona nuestros enfoques críticos y, de allí, las posibilidades de hacer algo distinto con nuestra cotidianidad y el lugar que ocupamos en ella (Morris, 2017).

Es a causa de la incomodidad de su “cuerpo vibrátil” (Rolnik, 2005), su “carne recorrida por ondas nerviosas” (Rolnik, 2005:1), que Giuseppe Campuzano, situado frente a una historia que ha expulsado su latencia travesti, transformó su dolor en invenciones y textualidades diversas.

A través de su proyecto Museo Travesti del Perú (MTP, 2003-2013) este filósofo artista, más allá de su individualidad travesti, mostró distintos contrastes entre la memoria marginada y la historia relatada por el Estado-nación peruano; los modos de movilización social y de resistencia de una reflexividad andina -que se distingue de la occidental; y aspectos de un mestizaje desligados de aquel proyecto ideológico, tan conveniente a los propósitos homogeneizantes de la nación moderna.

El MTP es más próximo al cuerpo incompleto, incoherente y fragmentado de Coyolxauqui (Anzaldúa, 2015, 50) y, mucho más cercano aún, al estado cheje (ch’ixi) o manchado, abigarrado y de coexistencias contradictorias señalado por Silvia Rivera-Cusicanqui (2010) como característico de los Andes. Esto es, el MTP es un proyecto cargado “de subversión semiótica contra el principio totalizador de la dominación colonial” (Rivera-Cusicanqui, 2010: 8).

La posibilidad de una investigación que arriba a resultados completos y definitivos queda clausurada, para abrir las opciones de un museo en mutación constante, tan fragmentario e inconcluso como nuestros mestizajes.

En este sentido, el MTP no es un resultado, es una investigación en proceso que ha quedado abierta,4 una estrategia metodológica y una pedagogía “no explicadora”5 (Ranciere, 2003), que valora la intuición y la efervescencia creativa.

Su metodología incluye, deliberadamente, la reconstrucción de relatos relacionados con el travestismo que se mueven entre la ficción creadora de nuevas narraciones y diversos testimonios que, por su condición racial y sexo-genero-disidente, fueron ocultados, borrados o, también, “visibilizados negativamente” (Albán, 2015).

Esta investigación de Campuzano, a lo largo de una década de tejeduras, desplaza la idea de “evidencia” indudable, y pide el montaje de ficciones diversas, como sucede con la práctica de aquel historiador que no es digno de confianza, señalado por Paul Ricoeur (2003):

A diferencia del narrador digno de confianza, que garantiza a su lector que él no emprende el viaje de la lectura con vanas esperanzas y con falsos temores concernientes no sólo a los hechos referidos, sino también a las valoraciones explícitas o implícitas de los personajes, el narrador indigno de confianza altera estas expectativas, dejando al lector en la incertidumbre, a punto de saber dónde quiere llegar finalmente (Ricoeur, 2003: 873)

Si la modernidad renacentista aplaude la claridad de la perspectiva en términos espacio- temporales,6 la anamorfosis7 travesti de Campuzano construye, visual y simbólicamente, narraciones desde la ambigüedad, el descentramiento y la basculación elástica.

Recordemos que, en el MTP, Campuzano elabora una genealogía crítica, no lineal sino más bien caótica, de talante heterodoxo y heterocrónico del Perú, a partir del travestismo, de su propia práctica travesti, pero en la conjunción que esas vivencias específicas del artista -corpóreas y sexuadas- hacen con la experiencia situada del territorio y la historia.

En esta investigación Campuzano no sólo cuestiona, con un contramuseo (Rodríguez, 2014: 85) -un museo rebelde hecho de copias, reproducciones, acciones efímeras-, las legitimaciones llevadas adelante desde procesos museológicos que consolidaron el relato histórico colonial de la nación sino que, simultáneamente, rememora el violentamente amputado travestismo ritual, portado por la sabiduría ancestral peruana; denuncia las persecuciones y travesticidios estatales a partir de la exhibición de un archivo personal de prensa; muestra los vínculos que encontró entre las travestis y su exclusión de los sistemas de salud; a partir de la observación de las falencias del sistema de identificación peruano, crea un DNI cuestionador y travesti; con el aporte de otros artistas, traviste figuras representativas de la intelectualidad y la política peruanas; sostiene un arte que se inserta en manifestaciones de carácter activista. Todo lo cual ocurrió entre las múltiples acciones realizadas en el marco flexible y variable del MTP. En resumen, moviliza el estado de indiferencia, normalización e higienización que ha sido aplicado a la intersección de raza, etnicidad, género, sexualidad y clase desde la Colonia, hasta hacerlas estallar en una serie de festines maricones.

Su estrategia va más allá del orden comunicacional. Como he apuntado antes, es también pedagógica, en el mejor sentido estimulador de la reflexividad. Según el propio Campuzano: “Más que un mero recurso de comunicación, es un medio para la sensibilización, un dispositivo para el diálogo social, un espacio para el activismo político” (Campuzano, 2013ª: 81).

ENTRE LAS AFECTACIONES ÍNTIMAS Y LA REINVENCIÓN PENDULAR DE LA HISTORIA

Atendiendo a lo dicho Meghan Morris: “para mí las anécdotas no son expresiones de una experiencia personal, sino alegorías de un modelo que dice cómo funciona el mundo” (Morris, 2017: 189), haré ahora énfasis en uno de los ejemplos más reveladores del modo en que esta investigación-creación produjo pliegues, y que Giuseppe Campuzano cuenta en un relato interno, no visible en la exposición del MTP.

Campuzano hace referencia sobre el dilema que le causó un par de zapatos que una amiga traca8 limeña le regaló. Para entonces ella, la amiga, había elegido llamarse Fiorella, aunque luego se cambió el nombre a Carla, cuando migró a Italia, allí, donde en 2008 fuera asesinada por un cliente.

El artista-filósofo-travesti había perdido los zapatos que formaban parte de la colección del MTP desde 2004 y, dice sobre esa pérdida:

Luego de un instante fetichista, logré reencontrar su sentido travesti y entonces simplemente conseguí otros. Esa Carlita falsificada fue la que expuse en Bogotá y cercené el ritual mimético de un viaje trunco […] aunque debo acotar que La Carlita original jamás existió (Campuzano, 2013ª: 99)

La Carlita, 2004. Objeto encontrado, 15 x 9.2 x9.23 cm c/u, zapatos de Carla Aucaylla Quispe (Campuzano, 2008: 37)

En lugar de ser “despejada”, la duda germina acelerada alrededor de la veracidad de la historia de la Carla. Aquella que no existió nunca en original, que siempre fue simulación, copia, anamorfosis de alguna otra Carla, o de todas las Carlas y, también, aquella que es metáfora de la ficción contenida por los relatos.

“Descubrí el sentido travesti” dice Campuzano, dejando a la vista, entre veladuras, el modo creativo en el que complejizó las capacidades semánticas de lo travesti.

Esto también sucede a partir de otras piezas del MTP. Como ocurre con las cabelleras en tubos de ensayo de “La prohibida” (Campuzano, MTP, 2013b). Allí, en la materialidad de las melenas, el sentido se balancea entre la invención y la cadena de acontecimientos históricos trenzados con cabelleras travesti.

Fuente: https://soundcloud.com/giucamp

Museo Travestidel Perú, “La prohibida” (Campuzano, 2013b), Perla Zapata Gonzales, Callao, Trenza africana (extensión); Darley Suárez Campos, Pucallpa, Rubio cenizo; Karol Maytawari Olorden, Iquitos, Negro natural; Rosita Chávez Florindez, Lima, lunar de canas; Giuseppe Campuzano, Lima, negro simulado; Yocasta de Tebas, Castaño edípico; Gladis Jolivú, Los Angeles, Rubio oro y 16 pistas de audio.

Esas cabelleras, por un lado, han sido valoradas por los pueblos ancestrales debido a su conexión con una sensorialidad ampliada y/o, con arcanos de feminidad (Horswell, 2010). Son un valioso tesoro, ostentado con orgullo y esmerado cuidado por la comunidad trans y travesti. Pero, por otro lado desde la Colonia, las cabelleras han sido percibidas como amenaza de desobediencia al orden patriarcal/heterosexsista.

De allí que el castigo, mediante su mutilación violenta, moralizante y, a menudo, con exposición pública de la vergüenza, fuera uno de los primeros canales de represión biopolítica, mucho antes del siglo XIX (Horswell, [2005] 2010; Campuzano, 2008; De Oto, 2010), como fue aplicada desde las Ordenanzas de 1566 (Archivo General de Indias; Campuzano, 2008: 36 -39),9 hasta la actualidad.

Un ejemplo actual que expresa cómo sigue funcionando la represión contra las travestis a través del despojo de su cabellera como método de humillación y escarmiento, es dolorosamente visible al inicio del cortometraje, también peruano, titulado Loxoro (Llosa, 2011: 2’ 58” ):

Al capturar a una joven traca que caminaba sola en la noche, tres hombres le preguntan cuánto cobra, ella asustada responde y con la vos temblorosa pide que no le hagan daño. Entre los tres la toman con fuerza, le gritan insultos con rabia al notar que se le ha desprendido una de las prótesis removibles de los pechos e, inmediatamente, con tono falsamente amable le piden que se tranquilice, que se quede quieta, y proceden a cortar toda su cabellera, mientras ella llora triste, aterrada e impotente.

Extraída de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=K-iwWnMTRRc

Imagen del cortometraje de Claudia14Lima, Patria Producciones, 18 min 54 seg.

Una “justicia” que ya no es ejercida por la autoridad policial o legal, sino que es aplicada desde la masculinidad común que transita por las calles, plenamente segura de su impunidad frente a estos actos.

Esta violencia estremecedora de la contemporaneidad, es un ritual heredado de puesta en “orden”, y es retomado con consciencia y sensibilidad por Campuzano en su ejercicio de pendulación interhistórica (Segato, 2011: 26).10

A estas alturas del texto, creo relevante subrayar que la “distancia crítica”11 no forma parte de la metodología de investigación aplicada en el proceso del MTP.

Mucho más afín a los procedimientos y modos de organización de las aproximaciones que lleva a cabo Campuzano, me parece aquel que Maldonado-Torres ha llamado el “sufrimiento metódico” (Maldonado-Torres, 2006, 186). Una categoría que plantea la aplicación metódica del sometimiento y degradación de las corporeidades por parte del colonizador pero que, desde esos cuerpos con una historia sufriente, termina por reflejar como un espejo, lo que Aimé Cesaire señala como la decadencia de Europa (Maldonado- Torres, 2006), a partir de la incoherencia entre la violencia y la idea de civilización exigida por el método cartesiano y enarbolada por Occidente.

El sometimiento colonial hizo del colonizador un genuino salvaje, y desde la violencia contra las desobediencias sexo-genéricas, refleja una masculinidad que queda desnuda en su propia decadencia, sus propios miedos ante el menoscabo de su espacio de privilegios patriarcales, ante la amenaza de la feminización del mundo -del que las travestis pueden ser una sugerente alegoría.

Giuseppe Campuzano había vivido las crueldades del machismo en su propio cuerpo, en la búsqueda de encuentros eróticos nocturnos. Mario Bellatin narra: “A quienes más temía, era a los grupos de muchachos que lo invitaban a pasear por los alrededores movidos únicamente por el deseo de descargar sobre su cuerpo una violencia insólita” (Bellatin, 2015: s/p).

No es difícil imaginar que seguramente por ello mismo, Campuzano sufría en su propia carne “vibrátil” las noticias de hostigamiento y exterminio a las tracas de las calles de Lima, como práctica estatal y patriarcal/colonial de limpieza social.

El Museo Travesti del Perú es capaz de remover los estados de indiferencia, al reunir la erótica de Campuzano ―que se descubre un cuerpo más complejo en medio de este proceso― y, en la ampliación lúdica del conjunto de materiales hallados para la conformación de una colección inestable, también erotiza la historia y los modos de operar del curador y del museo, dentro del que crea varias “orgías” entre artistas y documentos.

Giuseppe Campuzano inicia su investigación poética haciéndose preguntas que parecen juguetonas sobre otros modos de travestismo, relata: “en 2003 necesitaba replantear mi propio travestismo ante aquel “travesti” manoseado por las ONG y el drag queen producido para el consumo” (Campuzano, [2008] 2013: 66).

Para hacer ese replanteamiento del travesti, el artista se propuso varias indagaciones en medio de lo no contado por la historia del Perú. Las fiestas de carnaval de un pueblo al norte del Perú fueron iniciáticas para ese nuevo tránsito del “travestismo para el consumo” a un travestismo racializado, situado y crítico: “un viaje a los carnavales del pueblo de mi padre me ofrece respuestas” (Campuzano, 2013: 83). Desde allí inventó distintas aleaciones, entre fragmentos del pasado indígena en las múltiples expresiones que halló, y varias piezas del presente.

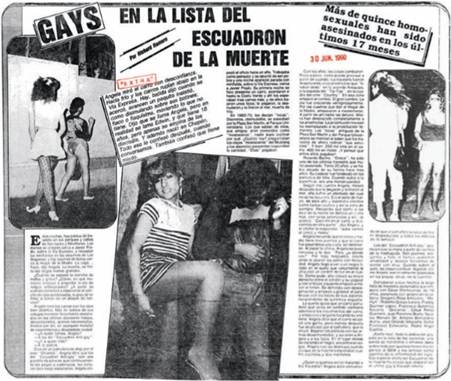

Es a partir de esas afectaciones a la propia intimidad del artista que, en la colección del MTP, se hacen seminales varios recortes de la prensa nacional contemporánea. Desde allí, Campuzano fue logrando un archivo de recortes de prensa que se pasea por cuarenta años de historia, con la que se juntan una colección de imágenes y objetos prehispánicos, relatos, testimonios y varias obras de artistas coetáneos. Un conjunto que da cuenta de esas violencias contra la rebelde y amenazante feminización, despatriarcalización y decolonización de cuerpos, en una genealogía alterna del Perú.

Contra el exterminio visible, en aquel museo Giuseppe Campuzano desplegó la opción de otro imaginario, uno anamórfico, que muestra el esqueleto de los forzamientos elaborados desde las leyes coloniales; esos que se fueron superponiendo hasta conformar las perspectivas del Perú actual en relación con las normatividades.

El MTP es una investigación que -como ya lo he planteado en publicaciones anteriores- deja asentados sus cuestionamientos ante las lógicas binaristas occidentales del Estado, de la medicina, y de la iglesia, implantadas progresivamente a partir el siglo XVI colonial. Pero también, el MTP es un proyecto que muestra cómo un cuerpo que se va descubriendo politizado, se desdobla y transforma en su territorio, con sus prácticas, su eros, sus ritualidades sincréticas y su espiritualidad.

Tanto la metodología, como los conceptos manejados entre las múltiples dinámicas y puestas en escena ante el público del MTP, abren la posibilidad de otra episteme, y una comprensión política de su contexto antes intocada (Rodríguez, 2017).

La propuesta de Giuseppe Campuzano no rechaza las teorías y metodologías del conocimiento occidental, sino que reedita los relatos históricos despejando, sin romanticismos, las zonas forcluidas del legado indígena del Perú y de su eros no binario. Es un planteamiento hecho con el cuerpo, que se ha implicado para trabajar con el sufrimiento -el propio, el de los antecesores y el de los pares- y para, desde ese lugar, celebrarse insumiso ante las imposturas de un Estado que no compagina con sus propios ideales y la imagen que ha querido proyectar.

El Museo Travesti del Perú, y las revisiones que sobre esta propuesta se hagan, son un potencial aporte a la opción despatriarcal/decolonial de las metodologías, de la producción de conocimientos, de las prácticas artísticas, pero también, son una contribución para el impulso de relaciones y afectividades más politizadas con respecto a la cotidianidad, la historia, el territorio y el cuerpo, un impulso que nos permita reinventar, una y otra vez, mundos plurales.