1. El contexto latinoamericano

En julio del año 2012, el ex-partido hegemónico mexicano Revolucionario Institucional (PRI) gana la Presidencia. Lección aprendida, su «joven» candidato enfatiza en su campaña la necesidad de «mover» –reformar– la dinámica político-económica del país, y así garantizar una renovación en la imagen internacional de México. Revertir seis años de violento enfrentamiento al narcotráfico, rasgo típico de la presidencia anterior; romper el inmovilismo legislativo y desplazar antiguas estructuras corporativas que inhiben el desarrollo y el liderazgo internacional del país. En suma, una nueva estrategia de modernización nacional será el centro de su campaña y gestión de gobierno.

Entre el paquete de reformas propuesto se incluye una añeja deuda: reformar las Telecomunicaciones en un escenario histórico de alta concentración mediática y de Tecnologías de Información, con el duopolio Televisa y TV Azteca –85 % de la audiencia de televisión abierta y por cable– por un lado y por el otro TELMEX, propiedad del magnate Carlos Slim, controlando la telefonía fija, celular y las conexiones internacionales. Ante estos entes corporativos con un sofisticado lobby legislativo y estrechos vínculos con actores políticos, negociar una reforma implica consensuar el interés comercial corporativo con la nueva dinámica emanada del «Pacto por México» y la ‘mayoría’ legislativa del partido de gobierno (PRI).

Pero surge el quid de la cuestión: ¿El nuevo escenario político garantizará una reforma que modifique los fundamentos de un mercado con actores mediáticos y tecnológicos monopólicos, de competencia limitada y oferta de altos costos? ¿Podrá modificarse el diseño predominante de televisión comercial (duopolio privado)? ¿Aumentará el número de canales de televisión privada y pública? ¿Se fortalecerá el modelo de televisión pública –no estatal– con autonomía del gobierno? ¿Qué sucederá con los medios comunitarios? Por otro lado ¿Serán reformadas las funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) –órgano regulador–? ¿Qué grado de participación tendrá la sociedad civil en esta reforma?

A partir de estas interrogantes la presente investigación propone: a) reconstruir los antecedentes; b) analizar el contexto institucional; c) esbozar las estrategias de los actores políticos (A1), mediáticos y tecnológicos (A2) y la sociedad civil (A3). En fin, el recorrido analítico anterior nos permitirá interpretar –contextualizando– la propuesta de reforma entregada por el Presidente al Legislativo, su discusión, y, finalmente, los alcances, elementos contradictorios y reacciones públicas a la Ley aprobada, así como su singularidad dentro del contexto reformista latinoamericano. Como corolario también se pretende d) evaluar a la luz de la literatura teórica la calidad de la democracia en los aportes de la reforma de Telecomunicaciones en México.

Es importante ubicar la precitada reforma en el contexto latinoamericano actual, caracterizado por un intenso debate sobre la relación Estado-medios de comunicación-sociedad civil, específicamente en los países donde los gobiernos de orientación neo-populista de izquierda han tomado acciones para enfrentar la intensa doble tensión con los grandes conglomerados mediáticos: a) los grandes actores mediáticos han asumido la función de oposición política al gobierno 2 y b) la concentrada estructura de propiedad de los actores mediáticos ( Mastrini y Becerra, 2009 ) limita la expresión y circulación de la diversidad de discursos alternativos. En palabras de Santander, “a pesar de los triunfos electorales, los discursos mediáticos hegemónicos siguen siendo los de la oposición” ( 2014, p. 17 ). Por su parte Kitzberger reconoce que además de desafiar a la prensa colocándola, en clave populista, en el lugar del «antipueblo» o del «establishment», los gobiernos de la región han apelado a formas de comunicación directa que disputan al periodismo su pretension de mediador exclusivo entre el Estado y la sociedad civil ( 2009, p. 168 ).

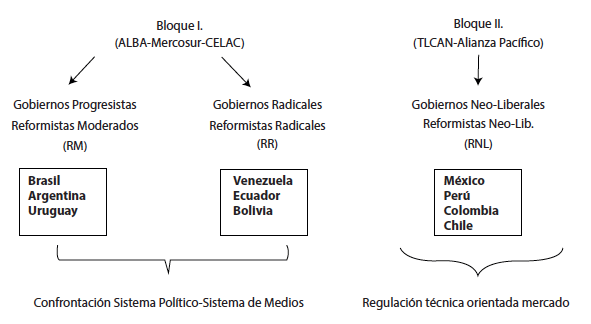

Intentando sintetizar el escenario reformista Estado-medios y telecomunicaciones en América Latina, podríamos ubicar las reformas en dos bloques diferenciados a partir de un reordenamiento de la integración económica y política regional: el primer bloque incluyó a los gobiernos progresistas (reformas moderadas) y gobiernos radicales (reformas radicales) que se integraron en organizaciones como el Mercosur, el ALBA y CELAC con una orientación de izquierda alternativa al capitalismo neoliberal del Consenso de Washington. El bloque lo integraron países como Brasil, Argentina, Uruguay (Reformistas Moderados) y Venezuela, Ecuador y Bolivia (Reformistas Radicales). Tanto unos como otros se caracterizaron por una confrontación política de variable intensidad entre el Estado y el sistema de medios, con su respectiva polarización ideológica ( Kitzberger, 2010 ).

El segundo bloque se caracteriza por gobiernos de orientación neo-liberal condicionados por la integración en la Alianza del Pací-fico y los Tratados de Libre Comercio con el América del Norte (TLCAN), incluyendo a México, Perú, Colombia y Chile, donde las reformas están orientadas a perfeccionar los marcos regulatorios 3 y sus objetivos fueron: (i) fomentar mercados abiertos a la competencia para promover una prestación eficaz de los servicios (calidad adecuada, servicios modernos y precios eficientes); (ii) prevenir abusos del poder de mercado (fijación de precios excesivos y conductas anticompetitivas) por las empresas dominantes, donde no existan o fracasen los mercados competitivos; (iii) crear entornos favorables a la inversión para ampliar las redes de telecomunicaciones; (iv) promover la confianza en los mercados mediante procedimientos transparentes de reglamentación y concesión de licencias; (v) impulsar una mayor conectividad mediante acuerdos de interconexión eficaces; (vi) optimizar la utilización de recursos escasos, como el espectro radioeléctrico, la numeración y los derechos de paso. Es importante reconocer que la eficacia del órgano regulatorio y su impacto sobre calidad del servicio dependen del respeto a sus dos características centrales: la independencia 4 y la capacidad técnica. 5

Finalmente, en un mercado altamente concentrado ( Mastrini y Becerra, 2009 ; Huerta-Wong y Gómez, 2013 ), con un órgano regulador (COFETEL) poco eficaz ( Mariscal y Rivera; 2005 ), actores mediáticos y tecnológicos con propiedad cruzada, lo que les garantiza amplio dominio del mercado y elevado «expertise» en el lobby político (Telebancada), y a su vez, actores políticos con estrechos vínculos con los corporativos mediáticos, además de una limitada capacidad organizativa y movilizativa de la sociedad civil interesada, constituyen el complejo entorno para la discusión y aprobación de la reforma en Telecomunicaciones en México. Vale la pena preguntar entonces si dicha reforma traerá modificaciones importantes a la dinámica de las telecomunicaciones en el país, aumentará la competitividad del sector, aumentando las opciones informativas y disminuirán los costos de los servicios, y si tendrá más canales y opciones de expresión y deliberación la sociedad civil mexicana.

2. Marco teórico

Existe una prolífica literatura sobre las reformas estructurales y su costo político en América Latina ( Schneider & Wolfson, 2005 ; Haggard & Kaufman, 1995 ; Smith, Acuña & Gamarra (eds), 1994). Por otro lado, la rápida y radical apertura económica desarrollada en México a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta y su implementación en los noventa ha sido objeto de interesantes estudios ( Palma-Rangel, 2007 ; Thacker, 2000 ; Heredia, 2002 ).

El proyecto actual intenta explicar la reciente reforma de Telecomunicaciones en México desde una perspectiva teórica que nos permita integrar las diversas variables interactuantes y los factores contextuales que inciden en la aprobación de la Ley referenciada ut supra. Al respecto la teoría desarrollada por S. Thacker en Big Business, the State, and free trade . Constructing Coalitions in Mexico (2000), resulta útil y sugerente interpretativamente, además de un excelente antídoto para las explicaciones de corto alcance –frecuentemente ideologizadas– que predominan en la discusión pública mexicana.

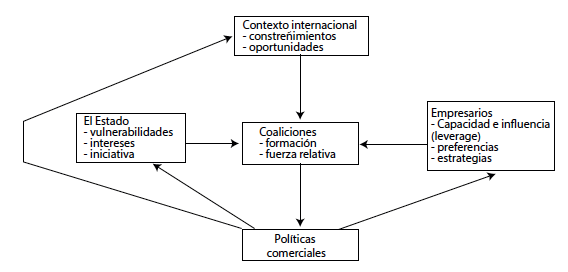

El autor en referencia ( op. cit ), partiendo de interrogantes sobre el por qué la variación en los patrones de liberalización comercial en países en desarrollo, a pesar del similar contexto internacional de los años ochenta, enfatiza que los factores externos pueden proveer ciertas oportunidades y recursos políticos que serán movilizados, bajo ciertas condiciones, para rediseñar la arena política doméstica en la cual tendrán lugar las reformas de políticas públicas. Así, el enfoque integra variables del contexto internacional con un énfasis en las dinámicas específicas de cada país al interior de sus instituciones políticas (Estado, sistema de partidos, vínculos ejecutivo-legislativo, autonomía de los niveles de gobierno, reglas formales e informales para la configuración y rotación de las élites políticas, etc.) y las formas de vincularse con los sectores sociales activos políticamente. Derivado de esta dinámica en cada caso surgirán las «coaliciones de política comercial» ( trade policy coalitions ), es decir, las competidas alianzas que vinculan a los líderes del sector público y privado con similares intereses para promover u oponerse a ciertas políticas comerciales ( Thacker, 2000, pp. 20-ss ). 6

Bajo la premisa de que las coaliciones políticas «vencedoras» definen cuál política será implementada y exitosamente sostenida, vinculando las políticas económicas con las instituciones del Estado, la sociedad y el sistema internacional en una interacción dinámica y de constante reconfiguración, el autor propone un marco analítico donde la variable interviniente –tanto causa como efecto– serán las «coaliciones» ( ver Gráfico 2 ). Así, sus tres variables analíticas propuestas son: i) el contexto internacional, ii) la capacidad de influencia ( leverage ), las preferencias y las estrategias de los empresarios y, iii) las vulnerabilidades del Estado, intereses, y las iniciativas.

2.1. Contexto Internacional

Actores internacionales como el Banco Mundial, el FMI y gobiernos que aporten créditos internacionales imponen fuertes «constreñimientos» sobre las opciones políticas, desde el uso condicional de sus practicas de créditos, la aplicación de sus expertises técnicos y la imposición de sanciones económicas. Tales presiones pueden alterar los cálculos de los beneficios relativos de diferentes políticas. Otro factor contextual importante son las crisis económicas que suelen preceder a las reformas y su impacto sobre las percepciones y expectativas de los agentes económicos ( Schneider & Wolfson, 2005 ) 7 . El relativo peso de los constreñimientos internacionales y las oportunidades dependen de la ubicación de un país en el sistema internacional y la habilidad de sus actores políticos para capturar y canalizar las fuerzas internacionales. Otro factor importante serán las oportunidades internacionales presentadas. La crisis de 1982 convierte a México en uno de los dos grandes países en vías de desarrollo más endeudados; sin embargo, su cercanía geográfica y vínculos políticos con los EEUU le permite el acceso a un programa de reestructuración o reducción de deuda y amplios créditos de organismos crediticios internacionales (FMI, Banco Mundial y el propio gobierno de los EEUU). Por su parte, la geografía mexicana y su larga frontera con los Estados Unidos le permitió el acceso a grandes mercados externos (como el del propio país del norte), constituyendo un incentivo para plataformas de desarrollo basadas en la exportación, radicalmente diferente al modelo de desarrollo a partir de la sustitución de importaciones de la década de los setenta.

2.2. Sector Empresarial

a. La capacidad de influencia estructural (leverage), entendida como la habilidad de un actor para ejercer presión sobre otro, deriva del control del sector privado sobre los recursos de inversión. Por tanto, los diseñadores de políticas públicas deben prestar gran atención a los intereses de quienes controlan los recursos de capital móvil cuando los niveles de movilidad de capital internacional encaran al país. Estos inversores pueden convertirse en atractivos socios de coalición 8 .

b. Los intereses/preferencias se refieren al relativo atractivo de diferentes segmentos del sector privado como socios de coalición y los intereses de política comercial arraigados en diferentes grupos del sector privado. Para Thacker (2000) generalmente, los titulares de los mayores recursos móviles son capaces de ajustarse mejor a la liberalización del comercio. El tamaño de la empresa generalmente hace la liberalización más fácil pues el costo del ajuste frecuentemente es menor sobre las grandes firmas que sobre las pequeñas. Las diferencias entre el tipo de recurso de capital también afecta los intereses respecto a la política comercial, pues los titulares de recursos líquidos estarán mejor situados para responder a las señales del nuevo mercado que resulte de la apertura comercial, así como reasignar sus recursos de capital del sector perdedor al ganador en las nuevas condiciones. Por tanto, los empresarios titulares de grandes capitales móviles pueden disfrutar de ventajas competitivas bajo el libre comercio y serán más favorables a convertirse en miembros de coaliciones favorables a la apertura comercial. Inversamente, las empresas pequeñas de capital fijo serán menos capaces de ajustarse a las nuevas señales del mercado, siendo más favorables a simpatizar con coaliciones proteccionistas.

c. La intensidad de las preferencias hacia la política comercial (sector, tamaño, movilidad de recursos) determina los incentivos a participar en coaliciones de política comercial. La dirección de estos intereses (hacia el proteccionismo o libre comercio) define en cuál coalición de política comercial procurará participar. Schneider & Wolfson enfatizan que si se suma el fluido y el cambiante contexto, así como las múltiples facetas de la organización empresarial, se vuelve más complicado discernir cuáles podrían ser las preferencias de los empresarios respecto a las reformas de mercado ( 2005, p. 355 ).

Resumiendo lo anterior, cuando el empresario posee alta puntuación en la capacidad de influencia estructural (structural leverage) e interés hacia el libre comercio, será más favorable incluirse en una coalición orientada al libre comercio. Por el contrario, si posee una significativa capacidad de influencia estructural pero su interés se orienta al proteccionismo, estará más orientado a incorporarse en una coalición proteccionista.

Actores con poca capacidad de influencia estructural pero claro interés hacia la política comercial podrían ser miembros de la respectiva coalición, pero no serán particularmente influyentes. Las combinaciones presentadas ayudan a explicar tanto las cambiantes identidades como la relativa fuerza de las coaliciones competitivas sobre las políticas de comercio desde la perspectiva de los empresarios ( Thacker, 2000, pp. 34-ss ).

d. Las estrategias. La participación de diferentes facciones del sector privado en las coaliciones de política comercial depende de una serie de factores. Grandes segmentos del sector privado cuya capacidad de influencia estructural tiende a ser mayor, frecuentemente presentan menores problemas de acción colectiva al participar directamente en coaliciones de políticas comercial. En contraste, las pequeñas firmas cuya capacidad de influencia estructural tiende a ser menor –capital fijo– normalmente son más dispersas y menos propensa a participar en coaliciones.

Variables organizacionales e institucionales también influyen, pues las pequeñas firmas generalmente presentan mayores problemas de logística o altos costos de transacción en participar directamente; mientras que las grandes firmas frecuentemente tienen recursos y tiempo necesario para las relaciones con el gobierno y participar en las coaliciones. Las pequeñas firmas tienden a tener una representación indirecta en los canales institucionales –cámaras de comercio y asociaciones–, por lo que sectores y firmas con más efectiva representación institucional pueden contrarestar esos efectos, sin llegar a lograr la participación activa de las grandes firmas.

2.3. El Estado (policy makers) y su vulnerabilidad

Se refiere a las presiones sociales que enfrenta el Estado para mentener su autoridad. La vulnerabilidad estructural está vinculada con la dependencia del Estado de la inversion del sector privado para lograr crecimiento económico y el empleo (capacidad de influencia estructural de los empresarios). Además, el Estado puede ser vulnerable a la presión electoral y la dinámica de la competencia partidista. Una completa explicación de las vulnerabilidades del Estado combina variables estructurales y no estructurales que condicionan los procesos políticos en los cuales las coaliciones son construidas. En el caso de México, la vulnerabilidad estructural del Estado mexicano es una importante razón para la incorporación formal de los empresarios en los procesos de estabilización y reforma a fines de los años ochente y principios de los noventa. La vulnerabilidad del Estado a las presiones estructurales dependerá entonces de qué tanto este pueda enfrentar sin el apoyo de los empresarios –o con des-inversión– los retos económicos. Cuando el Estado tiene acceso a recursos alternativos de capital y los puede usar para fomentar el empleo y el crecimiento económico, puede prestar menos atención a los intereses del capital privado. Por ejemplo, el boom petrolero y el crecimiento de la economía mexicana en los setenta hizo menos vulnerable al Estado a los capitales privados; el colapso de los precios del petróleo a mediados de los ochenta tuvo el efecto opuesto.

Los retos electorales a la autoridad política pueden inspirar un desplazamiento en la coalición de políticas económicas y generar incentivos para que quienes diseñan e implementan las políticas públicas las cambien en función de reflejar la fuerza y la identidad de las nuevas bases de apoyo. En México, las crecientes presiones electorales resultado de las victorias electorales del PAN en los ochenta y la creación del Frente Democrático Nacional (FDN) de izquierda y su resultado electoral en 1988, obligó al gobierno del PRI a formar una alianza no oficial con el liderazgo del PAN, reconociendo sus victorias electorales a cambio de apoyo para la implementación de su agenda reformista de apertura económica.

Las características de las instituciones del Estado y sus intereses, así como sus líderes (policy makers) orientan la participación del Estado en las coaliciones de política comercial. Factores como el balance de poder entre las agencias del Estado, la identidad e intereses de los principales implementadores de políticas públicas, el grado de independencia del Ejecutivo respecto al poder Legislativo y Judicial, así como la efectividad del control organizacional del Estado sobre los grupos sociales. Otro elemento importante es el control corporativo de los grupos sociales, lo cual puede facilitar a quienes implementan las políticas públicas aislar a politicos partidarios de políticas públicas ‘perdedoras’ y organizar e incluir a los apoyos de políticas ‘ganadoras’. En México el fuerte presidencialismo y la dominancia del Ejecutivo sobre otros poderes permitió al Estado aislar a los potenciales opositores de las políticas de apertura económica en otros sectores del gobierno. Además, el control del PRI del movimiento sindical y la participación de la Cámara de Comercio Mexicana en la firma de los acuerdos sumó a la coalición de apertura económica en los noventa.

En este sentido, se considera útil para el análisis de la reforma de Telecomunicaciones en México la tipología de coaliciones en la política de reforma económica propuesta por Schneider & Wolfson (2005, pp. 360-ss):

Según los precitados autores ( op. cit ), la literatura sobre las reformas económicas se ha centrado en las coaliciones distributivas y de políticas públicas, prestando poca atención a las «legislativas» y «electorales». Una «coalición legislativa» (o legislativa-ejecutiva) consiste en dos o más partidos representados en la legislatura que votan en forma consistente en favor del presidente y el poder ejecutivo. Características del sistema de partidos como la polarización y la fragmentación constituyen obstáculos para la reforma, de ahí las ventajas de contar con gobiernos mayoritarios. Sin embargo, estudios recientes apuntan a que un número mayor de partidos efectivos puede favorecer, en la práctica, a la creación de coaliciones y así permitir una mayor gestión pública 9 .

Tabla 1. Tipos de coaliciones en la política de reforma económica

Fuente: (Schneider & Wolson; 2005).

Las «coaliciones a favor de políticas públicas» consisten en conjuntos más o menos fluidos de individuos que participan de la gestión del gobierno en áreas específicas, siendo una cantidad pequeña que se decide individualmente y varía según las políticas, períodos y países. Casi todas las variantes de estas coaliciones comienzan con funcionarios ubicados en altos cargos económicos (ministro de Hacienda, presidente del Banco Central) y por lo general incluyen a varios representantes de grupos sociales organizados, empresarios, consultores y académicos independientes, así como representantes de las instituciones financieras internacionales.

Las «coaliciones electorales» se presentan bajo dos variantes: construidas y espontáneas. En el primer tipo, los partidos y coaliciones legislativas tratan a veces de conformar coaliciones electorales apoyando conjuntamente a determinados candidatos e instando a sus votantes tradicionales a que los apoyen. En el segundo tipo, coaliciones informales de votantes confluyen más espontáneamente en el curso de una campaña electoral a medida que los grupos se van aproximando a ciertos partidos o candidatos. En comparación con otras coaliciones, las electorales son heterogéneas, se movilizan durante un periodo breve y en ellas el contacto entre los grupos que las componen es escaso, y sus principales protagonistas son los «empresarios de políticas»: candidatos, dirigentes partidarios, contribuyentes a la campaña y empresas ligadas a los medios de comunicación.

Al respecto, resulta sugerente revisar el enfoque propuesto por Sosa Hernández a partir del enfoque de la «teoría distribucional del cambio gradual» que reconoce el cambio constante de las instuticiones a partir de una combinación de tres elementos: la ambigüedad de las reglas, el papel de la agencia y el poder (2016, pp. 94). La agencia o actor estarán orientados a la distribución y el poder como efecto de la institución, y si el cambio lo impulsa el poder, se permite que se produzca ambigüedad en la regla (su interpretación y ejecución). Los actores serán «agentes del cambio» con preferencias definidas y estrategias preferidas consistentes en contextos institucionales específicos, por lo que los tipos de agentes frente al cambio pueden tener posiciones variables para promoverlo o resistirlo: a) «los rebeldes», que buscan eliminar las reglas y no las respetan; b) «los simbiontes» (o simbióticos), que cuando ocurre el cambio su modelo a seguir es inercial, siguen las reglas en tanto obtienen beneficios; c) «los subversivos», que siguen las reglas en tanto encuentran el momento oportuno para cambiarlas y; d) «los oportunistas», que siguen las reglas sin tener en claro si desean cambiarlas.

3. La Reforma de Telecomunicaciones en México

La Reforma de Telecomunicaciones es parte de un paquete priorizado de cinco reformas fundamentales impulsadas por la Presidencia de la República como ejes del crecimiento económico y la gobernabilidad democrática en el marco de un acuerdo de cooperación legislativa entre los diversos partidos políticos. En un contexto de alta concentración de propiedad mediática, con una historia de estrechos vínculos entre el Estado y los actores mediáticos y tecnológicos, y los negativos antecedentes de reformas previas en el sector, la iniciativa presidencial de reforma necesitaba condiciones organizativas e institucionales propicias para su aprobación. López Leyva (2015, p. 81) señala la conjunción de ciertos factores facilitadores para la concreción de las reformas en el primer tercio del gobierno de Enrique Peña Nieto:

a. Un contexto previo favorable en términos de distensión y entendimiento, en el que a la agenda reformista del Presidente se le agregaron demandas generadas en campaña por grupos sociales (p. e. el Movimiento «yosoy132»).

b. La generación de un espacio de negociación alterno al Congreso de la Unión que permitió darle salida eficaz a la agenda del Ejecutivo en consonancia con las agendas específicas de los partidos politicos participantes, con un cuidadoso timing.

c. Un cambio en las estrategias de relación política de los dos partidos de oposición, en las que tuvo relevancia la pérdida de peso de sus dos figuras más fuertes (Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente).

En efecto, el contexto político caracterizado por la ausencia de fuertes cuestionamientos a la elección previa y a la legitimidad del Presidente electo favoreció la negociación paralela como estrategia conciliadora de las agendas de los principales actores políticos (el Ejecutivo y los principales partidos de oposición). Así en su versión oficial el «Pacto por México» se convierte en “el acuerdo político más relevante que se ha realizado en décadas en México”. Su alcance fue comparado, incluso, con los célebres Pactos de la Moncloa, pues “es un acuerdo para realizar grandes acciones y reformas específicas que proyecten a México hacia un futuro más próspero” 10 . Los actores firmantes estaban:

(…) conscientes que es indispensable un Pacto Nacional, formado con los puntos coincidentes de las diversas visiones políticas de un México, que comprometa al gobierno y a las principales fuerzas políticas dispuestas a impulsar un conjunto de iniciativas y reformas, para realizar acciones efectivas para que nuestro país mejore (ibid ).

Como acertadamente reconoce López-Leyva (2015, p. 77) , su más grande virtud fue ser un canal eficaz de negociación, se convertió en su antípoda objeto de muchas críticas: pareciera anular la diferencia al privilegiar la unanimidad en la deliberación legislativa.

La estrategia de alianzas que constituyó el «Pacto por México» permitió aprobar en apenas dos años un paquete de reformas estructurales importantes. La iniciativa de reforma en material de telecomunicaciones presentada por el Presidente, luego de un breve periodo de discusión en el Congreso, fue aprobada en ambas Cámaras con amplios respaldo de los legisladores: en la Cámara de Diputados tuvo el voto a favor del 92% de los legisladores, mientras que en la de Senadores obtuvo el 96% ( López-Leyva, 2015 ; Sosa-Hernández, 2016 ; Sánchez-García, 2014 ).

Respecto a los actores mediáticos 11 , Sosa-Hernández (2016) detalla como su “reducido activismo” para defender sus posiciones revela algún cálculo acerca de los costos y beneficios esperados de la reforma sin representar un tema de conflicto con el Congreso 12 , actuando como agentes oportunistas que no combatieron la reforma, “la dejaron correr”, y se adaptan a su impacto, sin que ello implique su pleno acuerdo 13 . Dicho cambio de estrategia se explica por el perfil del presidente entrante, y más enfáticamente, con la propia estrategia presidencial diseñada para procesar las transformaciones que emprendería: la reforma fue propuesta y articulada en alianza entre el Ejecutivo y los partidos de oposición ( 2016, p. 114 ).

Los espacios deliberativos donde la sociedad civil interesada pudiera contrarrestar la iniciativa de los actores políticos y mediáticos fueron limitados. La Cámara de Representantes dio prioridad en su consulta a los empresarios mediáticos. Sin embargo, los Senadores del PRD recibieron en 10 días a representantes de diversos sectores políticos, especialistas y académicos, específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posteriormente, las cuatro comisiones involucradas en la dictaminación de la iniciativa acordaron recibir a expertos, funcionarios y concesionarios en foros públicos. Entre los participantes estarían el presidente de la CIRT, el presidente del CCE, el director de TV UNAM, los consejeros de la COFETEL, la totalidad de comisionados de la COFECO, investigadores, académicos, e incluso, integrantes del Movimiento #YoSoy132.

Uno de los grupos más activos de la sociedad civil fue la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), la cual había entregado –según su propia versión– una propuesta regulatoria en octubre del 2013 a legisladores de diversos partidos, consiguiendo que 18 senadores la suscribieran 14 . En un foro organizado en el Senado en los primeros días de abril de 2014, la asociación reconoce haber expresado –en voz de su presidente Agustín Ramírez Ramírez– sus argumentos en contra de los aspectos negativos de la iniciativa presidencial, pues ésta “pervertía la finalidad de la reforma constitucional, pues estaba muy alejada del propósito que le dio origen,” es decir, satisfacer los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como las condiciones para una efectiva competencia en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones 15 .

Para AMEDI, la iniciativa pretendía un regulador débil, supeditado a los intereses del ejecutivo federal, al permitir a la Secretaria de Gobernación conservar la vigilancia de los servicios de radio y televisión e instancias del gobierno federal como la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaria de Economía interfirieran en los proyectos regulatorios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por otro lado, la iniciativa desfiguraba el principio de neutralidad de la red, condición básica para garantizar el acceso universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, e ignoraba los derechos de las audiencias, la importancia de los medios públicos y de uso social, “omisión grosera” que limitaba la expresión de las diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Incluso, excluía a las Instituciones de Educación Superior de los medios de uso público “asfixiándolos con requisitos discrecionales”, además de prohibiciones para contar con fuentes de financiamiento.

Sin embargo, el intento más visible de contrarreforma desde la sociedad civil parece haber sido el “Frente por la Comunicación Democrática”, conformado el 11 de abril de 2014 por políticos de varios partidos, académicos, expertos, artistas e intelectuales con una postura crítica ante la iniciativa presidencial, la cual se reflejó en un documento público estampado con sus firmas 16 , e incluso la amenaza de recurrir a la Surprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la inconstitucionalidad de la iniciativa presidencial. Sin embargo, el intento de contrarreforma cívica no pudo detener el desenlace: la aprobación por amplia mayoría legislativa de la iniciativa presidencial “sin mayores cambios.”

4. Un modelo hipotético-deductivo para explicar la Reforma

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de Julio del 2014, permite un ejercicio argumentativo interesante al integrar variables del contexto político con factores institucionales, de organización social y de liderazgo.

V1. El «Pacto por México» como estrategia de negociación política previa produjo incentivos para la construcción de una amplia coalición legislativa de apoyo a la iniciativa presidencial.

V2. El vínculo entre el Presidente y los principales actores políticos (A1) con monopólicos actores mediáticos y tecnológicos (Televisa/TELMEX) (A2) favorece la conjunción de intereses, expectativas y estrategias orientadas a la apertura comercial y el libre comercio.

V3. La relevancia en el escenario internacional de los flujos de capital móvil de estas empresas (Televisa, TV Azteca y TELMEX), que constituyen conglomerados con recursos, capitales, tecnología e influencias internacionales. Han sido empresarios exitosos en el escenario internacional, incluso con acciones y propiedades importantes en los Estados Unidos, Europa y América Latina.

V4. Alta capacidad de influencia estructural de estos actores mediáticos y tecnológicos sobre la economía nacional, lo cual ejerce una presión sobre las expectativas de crecimiento y estabilidad económica del gobierno.

V3 + V4. Convierte a los empresarios de medios (Televisa, TV Azteca y TELMEX) en atractivos socios de «Coaliciones de Política Comercial» orientada al mercado y el libre comercio (ganadores).

V5. La respuesta fragmentada y focalizada en un sector específico de la sociedad civil a las reformas en el sector y sus nulos antecedentes organizativos.

V6. El elevado expertise técnico de la materia de Telecomunicaciones eleva el costo congnitivo de sus temas, y limita su potencial deliberativo para amplios sectores sociales.

V5 + V6. Limitada, fragmentada y escasa influencia de la contrareforma propuesta por sectores de la sociedad civil mexicana a la iniciativa de la Ley.

Derivado de lo anterior se puede inferir que:

V1 + V2 (A1): El «Pacto por México» generó un escenario de negociación cooperativa y permitió integrar coaliciones legislativas «ganadoras», mayoritarias en apoyo a la iniciativa del Ejecutivo, incluyendo los actores políticos de oposición.

V3 + V4 (A2): El contexto internacional favorable al flujo de capital y la inversión en el sector de las telecomunicaciones marcados por la convergencia digital tecnológica y la integración de México en tratados internacionales de orientación neoliberal (Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Alianza del Pacífico), más la alta capacidad de influencia estructural de los actores mediáticos/tecnológicos (A2), facilitó la identificación de los intereses y expectativas de este sector empresarial con los policy makers (diseñadores de políticas comerciales), convirtiéndolos en atractivos ‘socios’ de «coaliciones de políticas comerciales» orientadas al mercado y el libre comercio.

V5 + V6 (A3): La limitada influencia de la sociedad civil en la negociación y aprobación de la Ley de Telecomunicaciones en México.

Como se puede apreciar, se puede abordar de forma integral y sistemática las diversas variables contextuales, organizativas, institucionales y de liderazgo que permiten explicar cómo la iniciativa presidencial de reformar las telecomunicaciones logra ser aprobada, quiénes fueron sus principales apoyos u oponentes, qué factor o dinámica institucional generó los incentivos para la cooperación y la construcción de la mayoría legislativa necesaria para su aprobación, cuáles papeles jugaron los actores mediáticos/tecnológicos en el proceso de discusión y negociación, y cuáles fueron las principales reacciones críticas de la sociedad civil.

5. Consideraciones Finales

El trabajo intenta llamar la atención sobre la especificidad del proceso de negociación política que permitió la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México en el 2014. Su especificidad revela la complejidad de dicho proceso, al centrarse en aspectos diversos que vinculan el contexto político, la dinámica institucional, el potencial organizativo de la sociedad y la interacción de intereses, expectativas y estrategias de los diversos actores implicados.

Toda iniciativa política convertida en propuesta legislativa produce un escenario de negociación entre los diversos actores políticos, desplegando sus recursos e influencias. Sin embargo, el resultado político generalmente activa diversas dinámicas condicionadas en primera instancia por las reglas e instituciones, pero tambien por la capacidad de influir en el resultado que presentan otros actores implicados. En el caso abordado, la capacidad de influencia estructural del sector empresarial en la dinámica económica lo convierte en un potencial actor político. La convergencia de intereses y expectativas al interior de las élites, condicionadas por las situaciones internacionales y la correlación de fuerzas en la dinámica competitiva de los actores políticos, ejercen una influencia determinante en el diseño de políticas públicas. La capacidad de presión, determinada por la historia organizativa y el activismo político de ciertos sectores de la sociedad civil, aporta poder explicativo; es decir, la capacidad de ciertos sectores sociales para construir deliberativamente una demanda y convertirla en un tema de deliberación y negociación política.

Además de lo anterior, la presente investigación pretende llamar la atención sobre la relación entre el derecho a la información y la calidad de la democracia en construcción. Como reconocen Levine y Molina, si la igualdad política formal (cada persona un voto) es un requisito mínimo de la democracia, la igualdad política sustantiva, uno de cuyos componentes principales es la distribución de recursos cognitivos entre la población, es un indicador de la calidad de la democracia dada su vinculación directa con uno de sus elementos cruciales: la medida en que el electorado puede tomar decisiones políticas informadas ( 2007, p. 24 ). Formas diversas de elaboración y expresión de contenidos pueden impactar en la capacidad informativa de las audiencias/electores, y al diferenciarse las agendas, el efecto «agenda setting» de los medios con mayor infraestructura tecnológica –o contextos monopólicos–, pero enfáticamente comerciales o con vínculos estratégicos coyunturales con los politicos, será menor sobre el ciudadano/elector.

Finalmente, las democracias actuales implican multiplicidad de procesos interactivos, selectivos, informativos, electivos, deliberativos; donde cada vez la participación cívica debe tener un costo menor, e inversamente, un mayor impacto sobre el control del ejercicio del poder; es decir, una mayor incidencia en las decisiones de las políticas públicas, la rendición de cuenta de las élites, el estado de derecho, los consensos que fundamenten la legitimidad de ciertas leyes, las nuevas formas de participación ciudadana, etc. Así, la conexión del estudio con la literatura de calidad democrática en América Latina resulta explícita y aportativa.