Introducción

El acelerado ritmo de urbanización ha orillado a cuatro mil millones de personas en todo el mundo a vivir con mala calidad del aire (ONU 2020), y ha generado implicaciones ambientales y a la salud cada vez más agudas (Manisalidis et al. 2020; Stafoggia et al. 2022). La calidad del aire, como uno de los servicios ecosistémicos vitales depende, por un lado, de los usos del suelo (construido, cuerpos de agua y vegetación; Heald y Spracklen 2015; Barboza et al. 2020), y por el otro, de la gestión de los desplazamientos que realiza la población de forma recurrente para acceder a bienes y servicios en un territorio determinado (Miralles-Guasch 1998; Yu et al. 2020).

Mientras que el parque vehicular en Estados Unidos se estima que aumente de 250 a 325 000 000 de unidades para 2050 (Henderson 2015), en algunos países del sur global como Bangladesh, China e India -cuyos legados de movilidad no motorizada tratan de sobrevivir- se enfrentan políticas que, desde una visión de “modernidad”, buscan impulsar el crecimiento económico mediante el empuje de infraestructuras que fomentan el uso del automóvil (Khisty 2003). Aunque América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo, esto no es sinónimo de desarrollo o progreso. Las ciudades latinoamericanas se encuentran en situaciones adversas ligadas a la desigualdad y la pobreza. Ello ha derivado en un desacople entre la economía y la planificación urbana, y ha generado problemas complejos en el acceso a la vivienda, los servicios y el espacio público de calidad. A dicho proceso de “desarrollo” Almandoz (2008) lo ha calificado como uno de despegue sin madurez.

La movilidad cotidiana, actividad generadora de experiencias, producto de una compleja realidad, involucra variables territoriales y socioeconómicas, en las que la condición individual del viajero y su relación con el espacio de tránsito son relevantes (Miralles-Guasch y Cebollada 2009). Así, aunque se reconocen en la movilidad una serie de aspectos materiales e inmateriales difíciles de desentrañar (dígase aspectos cognitivos, simbólicos y de cosmovisión), las perspectivas teóricas-metodológicas con las que se indaga el fenómeno suelen ser insuficientes, debido a que permanecen vigentes los enfoques ingenieriles que se ocupan de soluciones netamente materiales (dígase de infraestructura “gris”). Adicionalmente, se trata de un fenómeno cuyo comportamiento es desigual, porque presenta mayores dificultades en los países del sur global que en los países más desarrollados (Gakenheimer 1998). En las ciudades latinoamericanas, la movilidad cotidiana supone considerar múltiples factores, tanto los tipos (residencia-trabajo, residencia-escuela, del cuidado, etcétera) y modos de desplazamiento (motorizado, no-motorizado) y las infraestructuras que los habilitan, como los aspectos que emanan de la realidad socioeconómica de la región.

Si bien la movilidad sostenible figura como uno de los principales temas a impulsar en las ciudades -desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)-, tras el inicio de la pandemia COVID-19, se ha convertido en un reto aún mayor, pues el acceso al transporte público, que implica el contacto y la interacción entre las personas, dificulta garantizar la sana distancia (Rowe et al. 2021). En ese tenor, avanzar hacia modalidades de transporte seguro ha incorporado la necesidad de considerar cuestiones de salud pública a la noción tradicional de seguridad pública. Aún más, ha puesto presión a la viabilidad financiera de los sistemas de transporte público que operan con ocupación limitada (González 2020; Olin 2020; Basu y Ferreira 2021). Asimismo, la pandemia reafirmó en diversos lugares las preferencias por el uso del automóvil privado, incluso en ciudades del Sur Global (Pawar et al. 2020; Bucsky 2020; Hass et al. 2020; Beck y Hesher 2020; Sinko, Prah y Kramberger 2021; Harris y Branion-Calles 2021).

El objetivo de este trabajo es proponer un instrumento que integre la complejidad de los aspectos de ecología, bienestar y gobernanza de la movilidad, de una forma abierta hacia los datos objetivos y subjetivos. Para ello, se parte de un planteamiento teórico que incorpora el estudio de las representaciones sociales asociadas con los mencionados aspectos, como una ruta más para conocer el estado de la movilidad desde lo inmaterial, que en este caso es la construcción social que cada individuo crea en torno a la movilidad. Además, se busca hacer operables las motivaciones que dichas representaciones reflejan, por medio de su homologación junto a otros indicadores.

Como propuesta, se desarrolla el Índice de Movilidad Cotidiana Sostenible (IMC), cuyas dimensiones e indicadores resultan de la hibridación de teorías y conceptos de la ecología política y la psicología social. Desde un posicionamiento de transformación urbana, estos resultan convenientes para analizar la movilidad cotidiana en un sentido amplio. Al dar cuenta de diversas cuestiones de la movilidad, ecológicas, socioeconómicas, políticas y culturales, se discuten las representaciones sociales del IMCS y su potencial para explicar de manera más robusta la movilidad cotidiana. Se presentan resultados preliminares del IMCS para algunos polígonos de proximidad seleccionados en la ciudad de Monterrey, México, donde se constata que la dotación de infraestructura necesaria no siempre es suficiente para incentivar modos no motorizados.

Movilidad cotidiana, sostenibilidad y representaciones sociales

En las últimas décadas, la movilidad cotidiana se ha traducido en graves impactos ambientales, incluidos los asociados al cambio climático (Brand et al. 2021). Representa uno de los retos urbanos más importantes para asegurar los medios de vida de los habitantes urbanos (UNEP-UN HABITAT 2021; Dodman et al. 2022). Si bien desempeña un papel crucial en las dinámicas de desarrollo, lo que es más que el mero crecimiento económico, también es responsable de las externalidades que supone la demanda de intensos flujos de materia y energía (Ribeiro et al. 2012; Watari et al. 2019; Zeng et al. 2022), particularmente los vinculados a sistemas privados de transporte motorizado.

El panorama actual apunta a la necesidad de desacelerar la automovilidad e incrementar los medios no motorizados para superar la pérdida de calidad del aire, los accidentes vehiculares, la progresiva desaparición del espacio público, el incremento del estilo de vida individualista y el sedentarismo (ONU 2021; PNUMA 2021). Existe, sin embargo, una tendencia a la compartimentación del conocimiento en torno a la idea de movilidad cotidiana, ya que muchas disciplinas comprenden y evalúan el fenómeno desde sus marcos y herramientas monodisciplinarias, creando miradas parceladas de la realidad. Esas posturas, en general, se dividen en subjetivas y objetivas. Las últimas son las de mayor peso en la toma de decisiones políticas, debido a que habilitan formas cuantitativas de valoración fuerte, que suponen un alto grado de conmensurabilidad (Martínez, Munda y O`Neill 1998).

En ese sentido, el predominio de un statu quo1 provoca acciones enfocadas en la gestión de lo tangible, a la vez que niega la inclusión de dimensiones de percepción, cognición o de aspectos simbólicos que, por ejemplo, influyen en la elección de los modos de desplazamiento (Haas, Faber y Hamersma 2020; Beck y Hensher 2020; Mouratidis 2021).

Movilidad cotidiana

En la medida que la movilidad cotidiana se relaciona con diversos fenómenos metropolitanos -tales como las dinámicas de vivienda o las políticas de transporte- ha motivado estudios dentro de varios campos disciplinarios, incluyendo aquellos que se vinculan con la planificación urbana y los usos del suelo (Litman 2021). Entre las perspectivas que han predominado, se encuentran las de corte cuantitativo, como las que analizan la oferta de infraestructuras de transporte y su geografía (Miralles 2002; Seguí y Martínez 2004; Widmer y Schneider 2006; Keeling 2007a; 2007b), las que se enfocan en la accesibilidad como la “dimensión material” de la movilidad (Lévy 2000; Kralich 1993; 2002; 2009a; 2009b), aquellas donde existe un acercamiento al individuo, y las que abordan la relación entre oferta y demanda, cuyos instrumentos generalizados son las encuestas origen-destino (Hernández y Witter 2011). Desde lo cualitativo, se encuentran algunas perspectivas que exploran las dimensiones subjetivas del individuo, ligadas a su movilidad, pensada como potencial de relación y de capital social (Lévy 2000) o como apropiación del espacio a partir de su representación (Le Breton 2002b). También encontramos en este grupo los trabajos sobre las limitantes de género (Law 1999; Le Breton 2002a; Lecompte y Bocarejo 2017; Gauvin et al. 2020) y la experiencia de la movilidad ligada a la creación de identidades territoriales (Le Breton 2006).

Con base en lo anterior, visualizamos la movilidad cotidiana desde tres criterios:

Priorizar la caminabilidad en las ciudades (Lund 2002; Southworth, 2005; Frank et al. 2010; Fontán 2012; Jun y Hur 2015; Moura, Cambra y Gonçalves 2017), por un lado, proporcionando a los peatones las condiciones de confort, seguridad, atractivo visual y verde urbano en el medio construido (Shuvo, Mazumdar y Labib 2021) y, por el otro, considerando tiempos razonables de desplazamiento.

Disponer de redes de transporte público extendido a través de la totalidad del suelo urbano (Lin et al. 2021), fomentando el policentrismo o lo que también se ha denominado “intensificación estratégica” (IRP 2018; PNUMA 2021), adaptando las vías pedestres y ciclistas con capacidad suficiente de servicio accesible y asequible para los residentes.

Mantener programas para reducir constantemente y desincentivar los desplazamientos en vehículos privados, disminuyendo el consumo de energía, descarbonizando las ciudades (Sopjani et al. 2020a) y, de manera transitoria, promoviendo el uso compartido, con miras de avanzar hacia prácticas más sostenibles.

Esta triada coincide con el espíritu de los ODS en el sentido de que busca revertir los escenarios tendenciales del sistema imperante, de cara a la necesidad de reducir el cambio climático. La postura ecocentrista (Hopwood, Mellor y Brien 2005) adoptada con tales criterios implica una concepción de la movilidad cotidiana con equidad, por vía de la redistribución del poder, y creando dinámicas de convivencia y participación igualitaria entre actores políticos, económicos y sociales.

Sostenibilidad

Introducir los criterios de sostenibilidad implica buscar modelos de movilidad cotidiana que aseguren el cuidado del medio ambiente, promuevan la cohesión social, incrementen la calidad de vida y permitan el desarrollo de una economía (alternativa) que soporte el bienestar y la prosperidad humana (Jackson 2021). Además, la búsqueda de la intermodalidad requiere en la práctica de análisis complejos, ya que depende de diversas condiciones urbanas, desde los usos de suelo, el tipo y la distribución de edificaciones e infraestructura, hasta las elecciones que hacen las personas con base en aspectos percibidos. Si bien el grueso de intervenciones y proyectos de movilidad que se llevan a cabo están enfocados a la resolución de una parte material de algún medio de transporte, con el objeto de incrementar las posibilidades de desplazamientos colectivos, también existen esfuerzos que tratan de indagar aspectos subjetivos que provienen de “disciplinas híbridas” (Delgado 2015), como la geografía política urbana (Keblowski et al. 2019), la ecología política urbana (Marks 2020), la economía política (Walks 2015; Mattioli et al. 2020) y la economía política cultural (Paterson 2007).

Dentro de la ecología política, encontramos la teoría de los tres poderes (Martínez 2015), cuyo planteamiento es analizar la incidencia de los poderes político y económico en los conflictos socioambientales. Esta teoría se basa en el concepto de metabolismo social (Fischer-Kowalski y Haberl 2000), el cual propone que todo proceso metabólico y sus flujos dependen de una parte inmaterial o software (Toledo 2013). Trasladar tal noción al ámbito de la movilidad urbana supone un entendimiento de múltiples factores, no solo biofísicos, sino socioculturales, de manera tal que se habilita una noción integral de la complejidad en juego (Delgado 2015; Dijst et al. 2018). El carácter inter y potencialmente transdisciplinario de dicha teoría la hace idónea para analizar los procesos metabólicos, sobre todo de aquellos ligados a procesos urbanos que son afectados por las estrategias de mercado enfocadas en la creación de valores simbólicos que modifican el comportamiento de los individuos e impiden el uso racional de los recursos (Steg 2005; Barry y Blühdorn 2018; Sovacool y Axsen 2018).

Consideramos, por tanto, que el concepto de metabolismo social es el que mejor se ajusta al problema que representa la movilidad cotidiana en un contexto de cambio climático y global. Sin embargo, operativizar sus dimensiones inmateriales requiere nuevas herramientas, que, a su vez, faciliten la homologación y simplificación de los datos, para trazar escenarios tendenciales deseables.

Representación social

Los desplazamientos cotidianos, además de estar relacionados con los usos del suelo, lo están con ciertas características del espacio público e infraestructuras que hacen posible -o imposibilitan- determinadas prácticas. No obstante, tales características son la parte material de la representación social, entendida como “un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres [léase, seres humanos] hacen inteligible la realidad física y social para integrarse en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios” (Moscovici 1979, 18). Tales representaciones sociales provienen tanto de actores políticos que están detrás de la toma de decisiones como de los usuarios, quienes a su vez realizan una lectura personal en la que involucran significados socialmente elaborados y compartidos.

La teoría de representaciones sociales ha sido el marco de diversas investigaciones sobre movilidad cotidiana, sus componentes y actores. Por ejemplo, en el caso del sistema de transporte colectivo conocido como el metro de la Ciudad de México, la eficiencia no es el único criterio para considerar la calidad del transporte, sino también la aceptación, los significados y las dinámicas, en tanto estas brinden sentido de lugar (De Alba y Aguilar 2012). Huerta y Gálvez (2016) precisan que ciertos grupos sociales de la ciudad de Sevilla prefieren la movilidad cotidiana en bicicleta, en el caso de los hombres, en un 65 %, sobre la base de representaciones ligadas a autonomía, modernidad y libertad. En el caso de las mujeres, el porcentaje es de 35 %, y son representadas como un ser “exótico” (Huerta y Gálvez 2016). Lo anterior deriva en un ambiente ciclista muy masculinizado, que limita el acceso a la diversidad de ciclistas, potenciales y actuales.

Aunque en el sur global existen legados importantes en las prácticas de movilidad cotidiana de transporte no motorizado, estas enfrentan tensiones ideológicas opuestas entre actores sociales, empresariales y políticos (Buliung, Shimi y Mitra 2015). Es decir, existe una relación entre la visión de modernidad y la producción de la automovilidad que se trata de imponer como norma en algunas ciudades.

Entre las acciones que emanan de una política de modernización impulsada por muchos de los gobiernos locales en ciudades latinoamericanas, se encuentra la construcción de puentes peatonales, que permiten flujos continuos de los automóviles, aunque operan bajo escasas normas de seguridad y confort. Algo similar aplica a los puentes deprimidos, que permiten eliminar obstáculos a los automóviles, incluyendo al peatón. Ello incentiva el aumento del parque vehicular, a la vez que representa un obstáculo para los peatones y más aún para personas con diversidad funcional, sin olvidar que también se ve afectada la dimensión sensorial del caminar (Thomas 2003). Ese tipo de políticas han modificado la manera en que se percibe a quienes caminan, pues existe una tendencia a catalogar al peatón de “flojo” (se asume que no trabaja) y a calificar su conducta de “irresponsable” o “imprudente” (Pérez 2015; Gallegos 2020).

Estudios recientes demuestran que una parte simbólica interviene en los significados que los automovilistas asignan a su automóvil. Por ejemplo, el modelo motivacional propuesto por Steg (2005), con base en la ciudad de Rotterdam, revela que aquellas personas que asocian el uso del automóvil con factores sociales y afectivos, como son el estatus socioeconómico y las emociones que evoca, tienden a un uso más intensivo. En cambio, quienes lo evalúan como riesgoso tienden a utilizar más el transporte público y los modos no motorizados (Steg 2005).

La función última de tales construcciones en torno a la movilidad cotidiana sería inducir a comportamientos y actitudes que pueden estar alineados a la sostenibilidad en la medida en que el “sentido común” de los actores provenga de un pensamiento transformacionalista (Hopwood, Mellor y Brien 2005; Delgado 2019) que, por un lado, considere los límites planetarios del crecimiento y, por el otro, habilite prácticas que equilibren las relaciones de poder entre la esfera política, empresarial y social, dígase vía la priorización del interés común por encima de los intereses privados. En ese sentido, el enfoque estructuralista de Abric (1994) permite indagar cómo las personas han anclado ciertas representaciones, con el objetivo de modificarlas. Tal metodología logra aportar los mecanismos necesarios para subsanar el carácter inconmensurable de los significados implícitos en ciertas prácticas dominantes, en tanto también es posible combinarla con una parte cualitativa.

Desde esa perspectiva, las representaciones sociales (RS) se organizan alrededor del núcleo central y sus elementos periféricos (Abric 1994). El núcleo central es el lugar, equivalente a lo que, dentro de la postura procesual (Jodelet 1986), se llamarían RS hegemónicas. Dicho núcleo central es donde se sitúan los elementos que están muy arraigados y que, en consecuencia, son difíciles de modificar. Por el contrario, los elementos que se ubican en las periferias, alrededor del núcleo, constituyen las RS polémicas o emancipadas.

Sinergias entre sostenibilidad y representación social

El encuadre planteado nos permite visualizar un constructo de los conceptos de movilidad cotidiana, sostenibilidad y representaciones sociales, conformado por interconexiones en aquellos aspectos en los que cada concepto per se no alcanza a cubrir o lo hace de manera insuficiente. Aunque los tres provienen de campos de conocimiento distintos, al interactuar entre sí dentro de un mismo constructo, se logra una mirada más robusta de la realidad -tanto ideal como material; Godelier 1984-, y se supera la visión fragmentada de esta, el énfasis en lo material y lo inconmensurable de las dimensiones de análisis (García 2011; Delgado 2015).

Dado que las RS funcionan con el objetivo de calificar o enjuiciar hechos, comunicar e interactuar mediante su creación y actuar de manera cotidiana (Sandoval 1997) permite determinar el uso potencial de los modos de desplazamiento dentro de un contexto biofísico. Además, el estudio de las RS de la movilidad hace posible desentrañar aspectos subjetivos inherentes a la cultura, la educación o la historia que los sujetos naturalizan. Por lo tanto, en un contexto donde cada vez es mayor la introducción de la cultura de consumo -la cual busca modificar el valor simbólico de los productos industrializados, como el automóvil-,2 es necesario, además de lo material, conocer cómo son los entramados que sirven a las personas en los usos y costumbres diarias. Asimismo, interesa entender las relaciones mutuas entre la representación, el discurso y la práctica (Abric 1994). En virtud de ello, tomamos a las RS como elemento de articulación entre el pensamiento y las acciones de los individuos.

Nuestro encuadre supone un posicionamiento diferente a la tradición clásica de la ciencia positivista y cuantitativa, necesario para incursionar en los abordajes transformacionalistas de la sostenibilidad (Hopwood, Mellor y O’Brien 2005). Una sostenibilidad con miras a la inclusión demanda interconectar aspectos que permanecen de manera genérica en el discurso o la narrativa, para visibilizar ideologías, simbolismos y cosmovisiones que son parte de la realidad que sostiene las prácticas imperantes de movilidad.

La construcción social de la realidad es un tema ampliamente estudiado desde las ciencias sociales. Al pasar al terreno de la interdisciplina, es justamente esa concepción la que sustenta la comprensión teórica de los fenómenos socioecológicos, ya que se observan las narrativas dominantes (Castells 1974; Lefebvre 1974; Harvey 1990) como una contraparte simbólica que solo puede ser descriptiva y, en ningún caso, prescriptiva de los usos y costumbres (Garrido et al. 2007).

Desentrañar las motivaciones no tangibles de las prácticas de movilidad, tanto como la gestión de lo material, significa trazar mejores rutas, desde la inter y la transdisciplina (Merçon 2021), hacia escenarios sostenibles que ayuden a reducir la brecha entre pensamiento y acción. El papel de la transdisciplina en ese tenor es fundamental, pues habilita la coproducción de conocimiento y la cogeneración de soluciones desde el reconocimiento de múltiples prácticas, experiencias y saberes (Gebhardt, Brost y König 2019; Rau y Scheiner 2020). Por lo antes dicho, son pertinentes todas aquellas propuestas capaces de articular la complejidad en torno a los elementos socioculturales, ecológicos, económicos y políticos que caracterizan a los fenómenos contemporáneos como la movilidad cotidiana, incluyendo las relaciones de poder.

Metodología del Índice de Movilidad Cotidiana Sostenible (IMCS) y sus indicadores

Con el objetivo de evaluar el grado de sostenibilidad en la movilidad cotidiana, el IMCS está estructurado a partir de niveles de realidad material y una dimensión inmaterial, de carácter transversal. Los niveles de realidad material del IMCS son los siguientes: 1) la ecología del medio construido; 2) el bienestar socioeconómico, y 3) la gobernanza ambiental. Esa triada engloba aspectos considerados comúnmente dentro de las propuestas de movilidad sostenible. El eje transversal aborda la cultura, entendida como dimensión de análisis de las prácticas cotidianas de movilidad por ser parte de la vida social y resultado de procesos simbólicos (Giménez 2005).

El índice propuesto sintetiza indicadores para el entendimiento y la interpretación de temas inherentes a algún fenómeno. Se considera útil tanto para el público en general como para tomadores de decisiones, en tanto permite anticipar y hacer prospectiva sobre acciones y comportamientos para evaluar un problema (Tanguay et al. 2010). Reconocemos, sin embargo, que reducir la riqueza descriptiva de diversos aspectos cualitativos a un lenguaje de valoración cuantitativo constituye una limitante, aun cuando se parte de un lenguaje multicriterio. De ahí que sea valioso no solo el resultado del IMCS, sino el proceso mismo de su valoración.

En la medida que los indicadores se sitúen por debajo de los umbrales establecidos, el sistema evaluado se considera menos sostenible. Mientras se establezcan las interconexiones entre las representaciones y las prácticas, y se trabaje en reafirmarlas o modificarlas, el sistema incrementará la eficiencia en el uso de los recursos materiales de su movilidad. En la lectura del IMCS, por un lado, se advierten las representaciones de quienes toman las decisiones ligadas a la planeación urbana, la dotación de infraestructuras o el diseño de vialidades que, en conjunto, crean proximidad o fragmentación urbana. Por el otro, son patentes las representaciones de los habitantes urbanos, quienes deciden o están obligados a trasladarse, en alguna modalidad, activa (caminata y ciclismo) o motorizada. Ambas posturas ideológicas, simbólicas y de cosmovisión son importantes en la gestión de una movilidad cotidiana sostenible, al menos si reconocemos que es necesario acelerar un cambio de paradigma tanto desde las esferas políticas (top-down) que determinan los esquemas de gobernabilidad, como desde un enfoque de planeación participativa, que sume estrategias de gobernanza de abajo hacia arriba (bottom-up). En conjunto, ambas aproximaciones pueden habilitar una lectura más robusta, desde la cual se puedan delinear visiones sistémicas congruentes con la movilidad cotidiana sostenible deseable, pero también posible; esta última, resultante de las cuotas de poder y el encuentro de intereses en juego.

Dentro de esta visión de gobernanza, entendemos que no solo se trata de buscar la participación, sino de establecer conexiones con una contraparte biofísica, urbana y territorial que asegure los modos deseables de movilidad de diferentes grupos sociales, con atención particular a los más vulnerables. En términos normativos, se busca, a grandes rasgos, superar los problemas generados por las políticas dominantes de movilidad, las cuales se han distinguido por los siguientes rasgos:

carecer de una visión de largo plazo y de coordinación entre administraciones gubernamentales;

falta de planeación coordinada, en este caso, de la mano del desarrollo urbano, lo que contrasta con las prácticas usuales en las que las infraestructuras viales suelen seguir los patrones de crecimiento determinados por la especulación urbana;

adolecer del consenso entre actores políticos y la sociedad (organizada y no-organizada);

alinearse con las lógicas e intereses inherentes al sistema económico dominante, lo cual no necesariamente prioriza el bienestar social;

priorizar el desarrollo de propuestas técnicas e ingenieriles que, bajo el supuesto de reducir los tiempos de desplazamiento, afianzan la movilidad motorizada e incrementan el parque vehicular;

crear valores simbólicos en favor de los intereses del mercado y, por tanto, de prácticas consumistas;

dificultar en la práctica la movilidad activa;

ignorar las consecuencias sociales, climáticas y ambientales de privilegiar el uso del automóvil y, con ello, de todas las implicaciones del emplazamiento, el mantenimiento y la renovación de la infraestructura asociada.

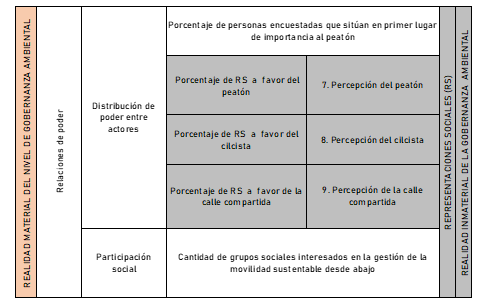

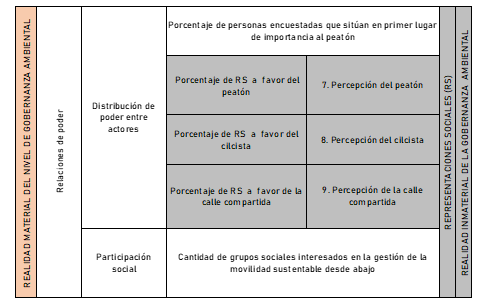

La figura 1 muestra la composición del índice.

En la composición del índice, se hace enfatiza la dimensión cultural de las RS, cuyo objetivo general es lograr que la dimensión simbólica favorezca el replanteamiento de las relaciones socioespaciales. Dígase, a partir de nuevos paradigmas en torno a los usos del suelo, los sistemas de transporte, la movilidad, el metabolismo circular (Sopjani et al. 2020b; UNEP-UN HABITAT 2021; PNUMA 2021), y ciertamente la habitabilidad o la capacidad de un espacio de garantizar las condiciones necesarias para la buena vida urbana (Blanc 2010; Savini 2021; UNEP-UN HABITAT 2021).

La estrategia para lograr dicho objetivo se centra en el planteamiento de acciones, por un lado, para la deconstrucción de narrativas dominantes que emanen de procesos diversos de educación y formación ambiental, y por el otro, para gestionar un ordenamiento territorial-urbano desde dicha perspectiva. La figura refleja esa dimensión con sus objetivos propios, que a su vez actúan como transversalidad, al interactuar con cada uno de los niveles de realidad, creando sinergias. El nivel de ecología del medio construido se plantea con la finalidad de que el espacio público reúna las condiciones biofísicas necesarias para priorizar los desplazamientos no motorizados. El nivel de bienestar socioeconómico pretende que se generen condiciones de acceso y seguridad adecuadas para el uso del transporte público. El nivel de gobernanza ambiental tiene como objeto la distribución equilibrada de las relaciones de poder entre actores, para garantizar procesos democráticos de participación e incluso de coproducción social.

Para operativizar las narrativas dominantes, producto del análisis de las RS, se asignó a cada indicador un porcentaje, en función de su grado de aportación a la sostenibilidad. Cabe destacar que esos indicadores pueden ser aplicados tanto a los habitantes del polígono de proximidad que se analice como a tomadores de decisiones.

Los temas que describen el nivel de ecología del medio construido son: 1) confort higrotérmico, 2) permeabilidad urbana 3) densidad edificatoria, 4) proximidad, 5) coeficiente de área verde (CAV), 6) flujos de entrada y 7) flujos de salida. Los temas 1 y 2 describen la cualidad de habitabilidad del espacio público, mientras los temas 3 y 4 son sobre el acceso físico al espacio público. Del 5 al 7 corresponden a dimensiones propias del metabolismo urbano, las cuales deben ser vistas en relación con los temas anteriores.

Por su parte, dentro del nivel de bienestar socioeconómico, se contemplan: 1) los servicios de transporte público, 2) su accesibilidad, 3) la seguridad del espacio público mientras se realizan desplazamientos y, 4) la justicia climática. En el nivel de gobernanza ambiental se incorporan dos temas: la participación social y las relaciones de poder. La propuesta temática resume tanto las condiciones biofísicas de los asentamientos urbanos en Latinoamérica como la literatura especializada y otros trabajos de evaluaciones que se han realizado a escala urbana (por ejemplo, Delgado y Guibrunet 2017; Delgado 2019; 2021). Ello, además de considerar la importancia que suponen dichos temas para la gestión de la movilidad cotidiana, de cara a la implementación de agendas como la de los ODS.

Finalmente, la dimensión cultural del IMCS propone el análisis de sujetos, objetos y elementos que se constituyen como “objetos sociales” con cargas simbólicas importantes, ligadas a los niveles de realidad. En ese sentido, el nivel de ecología del medio construido incorpora los indicadores de representación social: 1) trayectos a pie, 2) densidad edilicia, y 3) mezcla de usos de suelo. Como señalan Jacobs (1961) y un sinnúmero de autores, entre las condiciones para la creación y conservación de ciudades vivas y diversas se encuentra la mezcla de usos y la densidad poblacional. Estas dos características serían contradictorias a la idea de zonificación euclidiana por la cual se rigen la mayoría de las ciudades de EEUU. Son, por el contrario, más cercanas a la propuesta de “la ciudad de los 15 minutos” (Moreno et al. 2021).

En el nivel de bienestar socioeconómico se incorporan los indicadores de representación social: 1) el transporte público, 2) el uso compartido del automóvil, y 3) el automóvil particular. Este último, en el entendido de que el agotamiento de recursos -que como en el caso de los combustibles fósiles contribuye al calentamiento global- debe centrarse en ideales como la equidad, la sostenibilidad y la justicia climática, desde una base per cápita (Agarwal y Narain 1991) y en consideración de márgenes de operación que no transgredan las fronteras planetarias (O`Neill et al. 2018). En el nivel de gobernanza ambiental se incorporan los siguientes indicadores de representación social: 1) el peatón, 2) el ciclista y 3) las calles, reconociendo que el espacio para la movilidad activa enfrenta problemas de inaccesibilidad e inseguridad, que tienden a crear representaciones negativas (Pérez 2015; Gallegos 2020).

En la tabla 1 se desglosan los indicadores del IMCS, incorporando la dimensión cultural con sus indicadores en los tres niveles de realidad antes descritos. Estos buscan conformar un modelo integrador en el cual se pueda visualizar el comportamiento de cada nivel y su interacción con su contraparte simbólica. En conjunto, ese modelo permite la triangulación de ambos tipos de datos, lo que refuerza nuestra idea de las RS como elemento de articulación entre el pensamiento y las acciones del individuo, para ofrecer una imagen más fidedigna del estado actual de la movilidad cotidiana y, con ello, fortalecer los procesos informados de toma de decisiones que consideran todas las partes y actores del sistema.

Tabla 1 Indicadores de los niveles (en blanco) e indicadores de representación social (en gris) del IMCS

Fuente: elaboración propia.

La metodología propuesta busca superar cualquier tipo de visión parcial de la realidad, lo cual no implica que estamos ante una lectura absoluta, que logra incorporar todos y cada uno de los elementos existentes. Se trata de una aproximación que, en cambio, pretende dar cuenta de aquellos aspectos clave para la articulación de una visión sistémica y, por tanto, compleja, de la movilidad cotidiana. La utilidad del IMCS es la posibilidad de visualizar las condiciones actuales, y también los escenarios futuros a diferentes escalas. De ahí que resulte útil para hacer prospectiva de las acciones pertinentes a corto y largo plazo, en el entendido de que la movilidad se puede gestionar desde diferentes niveles de realidad material e inmaterial, los cuales se han concebido desde las aportaciones teóricas de la ecología política y la psicología social, mediante los conceptos de metabolismo social y RS, respectivamente.

En definitiva, tal como lo señala Godelier (1984, 21), “la naturaleza que ha sido producida o reproducida por el hombre [léase, ser humano], no es exterior a la cultura, a la sociedad, a la historia. Es la parte de la naturaleza transformada por la acción y por lo tanto, por el pensamiento del hombre”. Desde luego, la propuesta está sujeta a ciclos posteriores de refinamiento, así como de eventual contextualización espacial, siempre y cuando se abone a su carácter crítico, incluyente, propositivo, e inter y transdisciplinario.

Contextualizando la aplicación del IMCS: los arquetipos urbanos en Latinoamérica

El modo de vida urbano tal y como lo conocemos empezó a gestarse desde finales del siglo XIX, alineado con el inicio del llamado long twentieth century (Arrighi 1994). La premisa central era la idea moderna de desarrollo, marcada a grandes rasgos por cambios en el modo de vida, que dieron origen y apalancaron la consolidación de una sociedad industrial, cuya base principal de energía fueron los combustibles fósiles. Lo anterior se vio traducido en una compleja división del trabajo y en la conformación de relaciones sociales. Por un lado, la mayoría de las industrias que iniciaron sus labores a partir de este periodo estaban de alguna manera vinculadas con la industria del automóvil (dígase minería, extracción de petróleo, producción de acero, transportes, construcción de carreteras, publicidad, ventas, distribución de combustible y desarrollo de suelo suburbano). Por ende, algunos autores denominaron a ese periodo de la historia como “el siglo de la automovilidad” (Volti 1996; Urry 2004).

Por otro lado, las ciudades latinoamericanas representan un mosaico variado de formas urbanas. Sus centros históricos, trazados de acuerdo con las ordenanzas de Felipe II, son la base sobre la cual se instalaron las infraestructuras ferroviarias que permitirían el anhelado desarrollo económico por vía de la sustitución de importaciones, la industrialización y la consecuente creación de los primeros barrios obreros, primer arquetipo urbano que refleja la división social del espacio.

Para 1945, la influencia de EEUU promovía un estilo de vida legitimado mediante la estrategia de mercado del American Way of Life. Se anunciaban imágenes publicitarias alusivas de un estilo de vida basado en el consumo de dos bienes en particular: la vivienda suburbana y el automóvil. En el periodo posterior al despegue económico de Latinoamérica (Almandoz 2008) se da una expansión territorial acelerada y aparecen, como consecuencia de la inmadurez política (Almandoz 2008), algunos fenómenos urbanos como la metropolización, la conurbación y la segregación socioespacial, los cuales generaron dinámicas que hicieron de las ciudades espacios de habitabilidad limitada, al menos para la gran mayoría.

El individualismo y el estilo de vida impulsado por los suburbios son parte de un llamado urbanismo tardorracionalista (Montaner y Muxí 2011). Este se dio en las ciudades que, a partir de 1975, adoptaron los criterios de zonificación de la Carta de Atenas, de 1933. En consecuencia, las autopistas, los centros terciarios, los rascacielos, los centros comerciales, los suburbios y las urbanizaciones cerradas (Montaner y Muxí 2011) fueron los componentes espaciales que materializaron una suerte de “industria cultural” (Horkheimer y Adorno 2007) que se convertiría en base de la cultura de masas y el consumo como características de modernidad urbana. Finalmente, las consecuencias de los procesos de metropolización y expansión del espacio urbano en las últimas décadas han provocado fragmentación y discontinuidad en los trayectos cotidianos.

Este breve panorama histórico explica parte de la complejidad de la movilidad cotidiana. Los trayectos diarios deben atravesar distintas escalas, conformadas por arquetipos o clústers que caracterizan el espacio de la ciudad latinoamericana. Lo anterior nos conduce a pensar el espacio como conglomerado, muchas veces orientado por ideologías institucionales (Moura 2019), donde las distintas clases sociales habitan y conviven en medio de la segregación, la desigualdad y el branding urbano, este último, característico de la urbanización neoliberal (Rossi y Vanolo 2015).

Aplicación del IMCS a la ciudad de Monterey: caso del Barrio Antiguo

El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) es la segunda más poblada de México, solo detrás de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Su crecimiento comenzó en la década de 1950, cuando la mancha urbana de la ciudad se expandió, creando conurbaciones que actualmente unen a 13 municipios con una población total de 5 341 175 habitantes (INEGI 2020). El crecimiento demográfico en el periodo 1980-2010 se duplicó, mientras que el de la superficie urbana se incrementó 4,9 veces. Superó así los patrones registrados en las dos ciudades más pobladas del país para ese mismo periodo (SEDESOL 2012).

La notoria dispersión urbana de la AMM derivó, según datos de 2015, en una división en la modalidad de los desplazamientos motorizados: 50 % en automóvil frente a 50 % en transporte público (ONU Hábitat 2015). La encuesta de origen-destino de 2012 mostró un reparto modal del 8 % de viajes no motorizados, de los cuales solo 0,5% fueron en bicicleta. En 2020, indicó un total de 19 %, de los cuales 0,7 % correspondieron a viajes en bicicleta, mientras que la movilidad motorizada en 2012 concentró un total de 91 %, cifra que en 2020, en el contexto de las restricciones por la pandemia de la COVID-19, se redujo al 77 % (SEDESU 2020). La situación sugiere que el AMM ha tendido hacia una movilidad cotidiana insostenible, que se caracteriza por una acelerada motorización, frente a un limitado incremento en la movilidad activa. Además, este último se da en condiciones precarias de seguridad vial, lo cual resulta en numerosos accidentes y muertes prevenibles.

Aunque existen diferentes posturas en torno a los modelos de ciudad compacta y difusa, hoy se cuenta con evidencia más que suficiente para pensar que la compacidad (media) urbana es algo deseable, si lo que se quiere es abonar a la sostenibilidad de las ciudades y sus prácticas de movilidad. Esta cualidad provee las condiciones necesarias para una mayor presencia de viajes no motorizados, incentiva las relaciones sociales y supone una reducción considerable en los costos económicos directos e indirectos (UNEP-UN HABITAT 2021; PNUMA 2021). Desde esa perspectiva, se requiere el valor urbano de la cercanía entre origen y destino, determinada por los desplazamientos con tiempos menores a 10-15 minutos, que definen los espacios de proximidad (Banister 2011; Moreno et al. 2021).

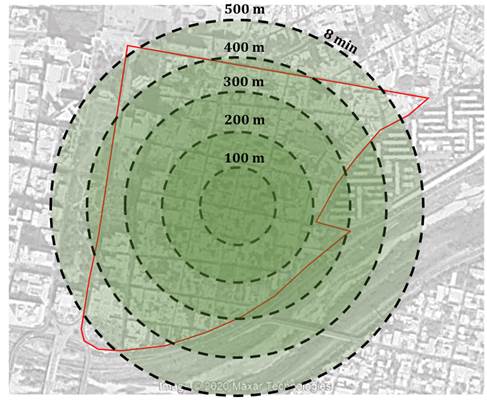

Tomando nota de lo anterior y considerando que, a decir de Miralles y Marquet (2014), los trayectos breves hechos a pie son la expresión más genuina de proximidad urbana, -ello en tanto que la proximidad incluye la cercanía física en términos de distancia y la accesibilidad universal que brindan los medios no motorizados (Miralles y Marquet 2014)-, a continuación se explora, desde la dimensión cultural del IMCS, el grado de movilidad cotidiana (in)sostenible en la ZMM. Para delimitar la escala de análisis, se consideraron tanto la cercanía física como el grado de accesibilidad universal. La figura 2 refleja el polígono de proximidad seleccionado, el cual corresponde con el primer asentamiento urbano de la ciudad de Monterrey, llamado Barrio Antiguo. La delimitación consiste en un área total de 36,5 hectáreas y se basa en criterios de continuidad en la forma de las manzanas y ausencia de bordes o barreras para trayectos no mayores a 10 minutos. El IMCS evalúa las micromovilidades urbanas, no obstante, esto no implica que su uso sea exclusivo a tal delimitación, pues también es posible aplicar el conjunto de indicadores a otras escalas como la municipal o metropolitana, siempre que se cuente con los datos suficientes.

Los orígenes del polígono en cuestión se remontan a la época del Virreinato, hacia finales del siglo XVI. Aunque las edificaciones más antiguas que hoy lo conforman datan del siglo XVIII en adelante, debido al proyecto de la Macroplaza -quinta plaza más grande del mundo-, muchas de las edificaciones iniciales fueron demolidas. El proyecto fue el parteaguas que marcó tanto las dinámicas de lucha por la conservación del patrimonio como los conflictos por la inseguridad en este barrio, derivados del cambio de ciertos usos de suelo, que favorecieron un ambiente de entretenimiento y ocio nocturno, asociado con una posterior etapa de degradación (Prieto 2017). Contrario a la apreciación y valorización de otros centros históricos de México, el de Monterrey es la excepción, porque las características que expone su arquitectura, símbolo de “lo popular”, no coinciden con la identidad de sus habitantes, que se basa en un ideal de grandeza, ligado al orgullo de ser la ciudad industrializada por antonomasia del país (Prieto 2017).

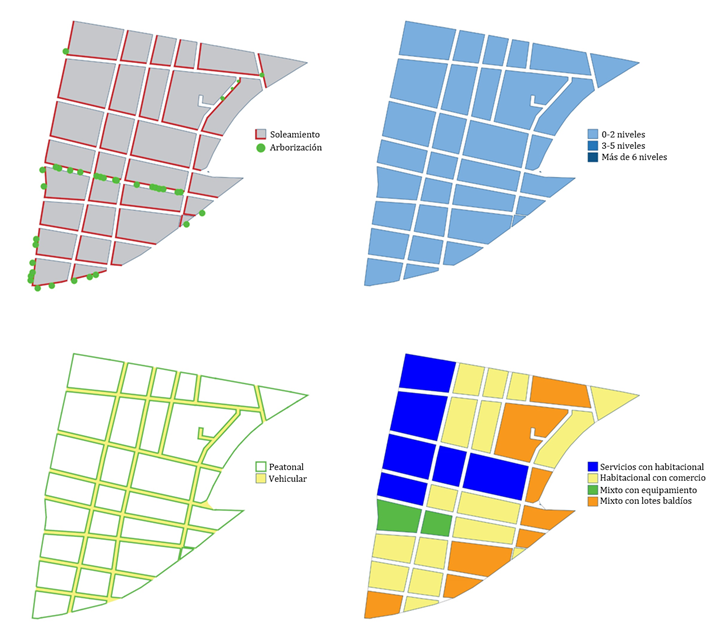

En la actualidad, Barrio Antiguo es una de las zonas más concurridas, donde se percibe un aspecto pintoresco y agradable, además de reunir condiciones favorables de proximidad entre viviendas, servicios y comercios, lo que facilita los trayectos a pie. En cuanto al transporte público, es quizás la parte de la ciudad más favorecida, al estar próxima a dos líneas del metro, a varias rutas de transporte público convencional, al sistema BRT (bus rapid transit) denominado Eco-vía, y a una calle principal peatonalizada en 2013 (calle Morelos). Se trata de un asentamiento trazado conforme a las ordenanzas de Felipe II, a cordel y regla, tal como se dispuso en todas las ciudades coloniales de la época, de calles paralelas y perpendiculares, con parcelación del terreno en manzanas cuadradas. Al medio construido lo caracteriza una densidad edificatoria con predominio de construcciones en el rango de uno a dos niveles. Su arborización es escasa, apenas a un 8 % del total de aceras poco confortables, las cuales, a excepción de la calle Morelos, no están adaptadas para personas con diversidad funcional. Su anchura promedio ronda los 0,90 metros.

La población total del polígono de proximidad seleccionado está constituida por el Área Geoestadística Básica (AGEB) 1903900011756 completo, y por dos y nueve manzanas de los AGEB 1903900011690 y 1903900011703, respectivamente, que en conjunto suman una población total de 875 habitantes (INEGI 2010). De esa población, nos interesaron 720 personas (338 hombres y 382 mujeres), que pertenecen al grupo etario de 18 años y más, quienes formaron nuestra población total (N) considerada como posibles encuestados.

Se seleccionó una muestra no probabilística, en la cual se encuestó a un total de 25 personas mayores de 18 años, 19 mujeres y 6 hombres, contactadas por el método de muestreo de “bola de nieve”, iniciando con algunas personas habitantes de Barrio Antiguo, quienes iban sugiriendo a más personas que consideraron que debían estar en el estudio. En cuanto a las características de la población, la muestra está conformada por un 88 % de personas originarias del AMM y un 12 % de otras entidades federativas. Los grupos de edad se dividieron en un 68 % de mayores de 56 años y un 32 % en el rango de 36 a 55 años. La ocupación se dividió en un 64 % de pensionados, 24 % de amas de casa, 4 % de personas asalariadas y 4 % de personas que se dedican al comercio. El máximo grado de estudios fue 30 % bachillerato, 22 % licenciatura, 20 % primaria, 12 % maestría y 16 % secundaria. Los ingresos de este grupo estuvieron en el rango de 3000 a 10 000 pesos en un 76 %, mientras el 14 % manifestó ingresos entre 10 000 y 30 000 pesos.

El polígono tomado como unidad espacial de análisis consta de 31 manzanas, un total de 36,5 hectáreas. Con esta base y con datos de Google Earth e INEGI (2010), se procedió a elaborar la cartografía necesaria para calcular los ocho indicadores territoriales (E1-E8) (figura 3).

Los resultados de la aplicación del IMCS en el caso de estudio muestran una calificación global de 46,8 % (tabla 2), con lo cual se puede afirmar que los resultados son negativos, principalmente debido al estado actual de los indicadores territoriales. El área de oportunidad más evidente para este caso es el medio construido, seguido del socioeconómico.

Dimensión cultural de la movilidad cotidiana: representaciones sociales en disputa

El modelo de movilidad sostenible reconocido mayormente es el que privilegia la movilidad activa por encima de la movilidad motorizada, con el fin de lograr que la mayoría de los desplazamientos se realicen con el menor impacto ambiental posible. Dicho modelo supone contar con espacios, infraestructuras y densidades adecuadas, e incluso gestionar la intermodalidad. Además de que el espacio público reúna las características materiales deseables para los desplazamientos cotidianos, existen significados positivos y negativos atribuidos, tanto a los tipos de movilidad y sus infraestructuras, normativas e instituciones como a su contraparte, los ciclistas, peatones, usuarios del transporte púbico y automovilistas. Por esa razón, el IMCS plantea un conjunto de indicadores de representación social para evaluar los imaginarios que apoyan prácticas poco sostenibles. A su vez, indaga sobre los aspectos cualitativos implícitos en tales representaciones, como creencias, estereotipos y cosmovisiones.

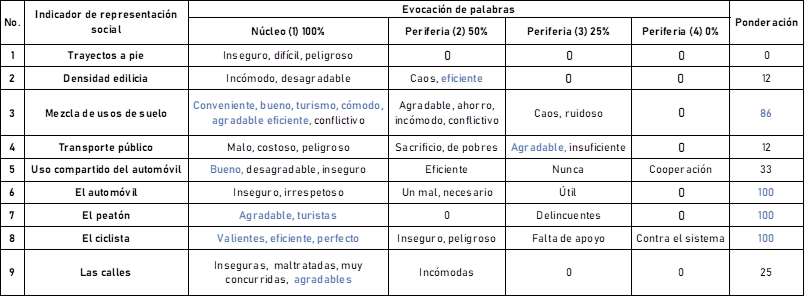

De acuerdo con Abric (1994), la postura estructuralista nos acerca a los aspectos esenciales y a los que son secundarios para comprender los sistemas cognitivos en un sentido jerárquico de importancia. Mediante la técnica “evocación jerarquizada” se obtuvieron las representaciones de nueve objetos. El procedimiento para establecer un puntaje de 0 a 100 % en los indicadores de RS fue: a) identificar la palabra que más aporte a la idea de sostenibilidad asociada con el objeto de representación, b) identificar el cuadrante donde se sitúa esa palabra, y c) tomar el porcentaje que le corresponde a ese cuadrante para trasladarlo a la matriz IMCS. Con esos criterios se procedió a la interpretación de los resultados, que muestra la tabla 3.

Tabla 3 Evaluación de los indicadores de representación social aplicados en Barrio Antiguo

Fuente: elaboración propia.

De los nueve indicadores relacionados con las prácticas de movilidad cotidiana sostenible en el caso de estudio, solo cuatro presentaron buen puntaje. Estos son: mezcla de usos de suelo (3), el automóvil (6), el peatón (7) y el ciclista (8). Sin embargo, las representaciones de los indicadores para los trayectos a pie y el transporte público coinciden con el ideal deseable de sostenibilidad. Tal incongruencia es evidente en la percepción de los encuestados, quienes mencionaron que es “inseguro”, “difícil” y “peligroso” desplazarse caminando, mientras que el transporte es visto principalmente como “malo”, “costoso” o “peligroso” y, en segundo lugar, como un “sacrificio”, y “para pobres”.

En torno a los modos no motorizados, las representaciones ligadas al uso de la bicicleta se encuentran en disputa. Por una parte, los desplazamientos en bicicleta pueden ser vistos como ecológicos dentro de grupos sociales donde existe cierto grado de apreciación hacia el cuidado del medio ambiente. Aunque esto supondría un aporte a la sostenibilidad, muchas veces las representaciones no coinciden con las prácticas. Ello genera incongruencias que obligan a mirar hacia otros factores como las infraestructuras y la seguridad del espacio público para encontrar las causas del desfase. Por otro lado, también se pueden encontrar grupos sociales que representan ese modo como riesgoso o propio del género masculino (Huerta y Gálvez 2016).

Las representaciones sociales que tienen las personas de los modos de transporte público se relacionan con la sostenibilidad, en el sentido de que pueden expresar experiencias de viaje positivas, que ayudan a consolidarlos como medios cotidianos. La convivencia e interacción social son otra de las ventajas, por ejemplo, para usuarios del sistema colectivo de transporte metro.

Por último, aunque un 75 % de las representaciones están a favor de la movilidad sostenible (solo un 25 % de representaciones negativas acerca de los usuarios del transporte público), en la práctica, este grupo social basa su movilidad en los desplazamientos a pie, que representan un 45 % del total de viajes realizados. Cabe destacar que la incongruencia entre representación y prácticas para tres de los modos podría deberse a que este grupo social está compuesto, en su mayoría, por personas cercanas a la tercera edad. Por lo tanto, aunque mantienen una idea alineada con la movilidad cotidiana sostenible, quizás el contexto no proporciona las condiciones de accesibilidad universal (ancho de banquetas, pendientes, inmobiliario urbano y arborización) para que este grupo lleve a cabo su movilidad de acuerdo con sus representaciones y necesidades.

Conclusiones

El conjunto de indicadores presentados muestra las posibilidades de un enfoque inclusivo y abierto para explicar, desde diferentes realidades, la naturaleza de las prácticas de movilidad cotidiana. El ejercicio logra superar lo inconmensurable de los “valores suaves” a través del método estructuralista de análisis de representaciones sociales (Abric 1994). Aunque hemos seleccionado nueve objetos para ser representados, otros polígonos podrían estar en condiciones que hagan necesaria su inclusión. Las RS permiten vislumbrar tanto otros conceptos (actitudes, opiniones, creencias o estereotipos) que ayudaron a formar una RS mediante procesos cognitivos como desentrañar su influencia en los usos y costumbres.

Nuestro modelo de evaluación requiere, sin embargo, otros trabajos que rescaten la parte de identificación e interpretación de aquellos datos que contienen significados y que, en conjunto con otros, se puedan relacionar para explicar mejor el fenómeno. Los datos obtenidos en los indicadores de RS suponen la parte cuantitativa de un conjunto de subjetividades que se pueden interpretar y complementar con análisis cualitativos para, por ejemplo, conocer su estructura y origen.

Aunque logramos construir una herramienta adecuada para medir el grado de sostenibilidad en la movilidad cotidiana, una de las limitantes de este trabajo la encontramos en el uso de la noción de las RS, ya que en dicha dimensión se necesita diseñar mecanismos adecuados para su interpretación y triangulación con otros datos, para aprovechar todo su potencial explicativo. Asimismo, es importante un juicio crítico basado tanto en las características del polígono de proximidad en cuestión, como en el lugar que ocupa este dentro de escalas más amplias, es decir, su relación con el contexto regional y nacional.

La postura de desarrollo sostenible que adopta el IMCS a través de su constructo teórico inter y potencialmente transdisciplinario busca superar las posturas reformistas (Hopwood, Mellor y Brien 2005). Mediante un conjunto de datos cualitativos y cuantitativos, pretende ofrecer un panorama más robusto de la realidad y su complejidad. Ello permite evaluar sus temas de manera separada y, además, la visualización y triangulación de datos para plantear explicaciones más integrales. En esa dirección, los indicadores de RS no deberán ser vistos como elementos independientes, sino a la luz de sus componentes materiales, de manera tal que se incida en su propia gestión.

El objetivo general que persigue el IMCS es explicar las motivaciones de movilidad cotidiana y su relación con la dimensión climática-ambiental urbana. Para ello, puede incorporar datos que emanan de la población y de los tomadores de decisiones, fomentando un diálogo y una práctica colaborativa desde la fase de diagnóstico. Ambas perspectivas han de constituirse en un conocimiento sinérgico, robusto y plural, que, en conjunto con los datos cuantitativos, conduzca a mejores decisiones en las diferentes escalas temporales de la movilidad cotidiana. Sin embargo, la gobernanza ideal de la movilidad, que normativamente se podría entender como una distribución equitativa de las relaciones de poder entre actores, no se mide en el IMCS, sino que solo se esboza el grado de participación social en los polígonos. Por tanto, queda pendiente analizar la compatibilidad de los marcos políticos de los cuales dependen los procesos de participación y de empoderamiento de la población, de cara a los procesos de gestión y en el ejercicio del derecho a la movilidad cotidiana sostenible. Otros esfuerzos han explorado las capacidades en los procesos de gestión desde una perspectiva amplia de la agenda climática-ambiental urbana (Delgado y Mac Gregor 2020). Su hibridación podría abonar a un mayor entendimiento de la gobernanza urbana deseable y posible.

Explorar las RS de la movilidad cotidiana supone, en un primer ejercicio, evaluar la factibilidad del pensamiento y su congruencia con las acciones, de cara a la sostenibilidad. Los resultados ofrecen información precisa sobre las motivaciones de las prácticas. Este tipo de información puede generar conciencia en la población y ser el punto de partida en proyectos de educación ambiental dirigidos a polígonos que muestren RS polémicas y hegemónicas, desfavorables hacia los actores, las infraestructuras o los servicios de transporte público.

En primer lugar, delinear regímenes de gobernanza eficientes pasa por considerar las voces que representan a la población, además de otros actores que, por lo general, suelen estar más presentes. Asimismo, implica evaluar los posicionamientos desde los cuales se distribuye el poder y se incentivan ciertos modos de desplazamiento. En segundo lugar, la incongruencia entre las RS de los ciudadanos y sus prácticas puede evidenciar carencias del espacio público. Por ejemplo, en lugares donde sí existe una cultura para la movilidad activa, como es el caso de Barrio Antiguo, pero las vialidades no proveen condiciones mínimas de confort o seguridad a sus habitantes. Tales carencias, que constituyen la producción desigual del espacio urbano, pueden guiar la toma de decisiones a escala local, para atender los problemas relativos a lo material. Por el contrario, en lugares donde lo material provee lo necesario para que la movilidad activa suceda, y en donde las RS son la razón central por la cual prevalece una movilidad motorizada, esto conduce a considerar lo inmaterial como un asunto a resolver. El vínculo entre lo material e inmaterial abonaría a la idea de impulsar las estructuras de gobernanza sobre la base de un pensamiento social favorable y de esquemas de participación social existentes o, en definitiva, a crear nuevos procesos emancipatorios fundamentados en esta visión amplia y más robusta de la realidad, donde se actúe desde diferentes ámbitos.

Que diferentes actores gestionen los aspectos inmateriales supone mejorar las condiciones de democracia en las cuales emergen las políticas públicas. Ello, consecuentemente, incentiva la construcción de esquemas de gobernanza que tienden a equilibrar las relaciones de poder, revalorizando el derecho a la (buena) vida urbana (Lefebvre 1968) y al uso de la ciudad, en la medida en que el Estado proporcione los medios necesarios para la equidad en el acceso a los modos no motorizados y al transporte público asequible, inclusivo, eficiente y sostenible. A su vez, es posible replantear los simbolismos hegemónicos que han permanecido dentro de la esfera política, para dar paso a la adecuada integración de procesos abiertos e igualitarios de participación, coproducción y cogeneración de soluciones. Todo lo anterior contribuiría, sin lugar a duda, al avance de condiciones para la producción de lo que Harvey (2014) visualiza como espacios emancipatorios de la diferencia.