Introducción

A escala internacional, el esquema de conservación de la naturaleza que se materializa en la creación de áreas naturales protegidas (ANP) inicia a fines del siglo XIX (Diegues 2000). Desde entonces, las formas que ha asumido la administración de las ANP reconoce importantes transformaciones, una de las cuales refiere al papel asignado a las poblaciones humanas, especialmente a las que se ubican dentro o en sus proximidades (Durand y Vazquez 2011). Desde formatos que abrazan su exclusión pacífica o violenta, a modelos participativos de base comunitaria (Wilshusen et al. 2002), las naturalezas humanas siguen siendo materia de un amplio debate.

Argentina no ha permanecido ajena a esas discusiones. A lo largo del tiempo, pero especialmente al compás de la reconfiguración neoliberal del Estado, hacia la década de 1990 (Ferrero y De Micco 2011), sus ANP fueron acogiendo formatos participativos, de comanejo o manejos de base comunitaria. Por esta vía se reconocía la necesidad de cambiar los modelos de protección de arriba hacia abajo (top-down) por modelos de abajo hacia arriba (bottom-up) (Ferraro et al. 2013) para pasar de la mera conservación de la biodiversidad a estrategias que incorporaran a las comunidades y economías locales en los objetivos de las ANP (Andrade y Rhodes 2012; Pelser, Redelinghuys y Velelo 2013).

Los presupuestos que favorecieron ese pasaje señalaban, entre otras cosas, que resultaba imposible alcanzar efectos duraderos en la conservación de los ecosistemas si las comunidades locales permanecían al margen de los procesos de toma de decisiones (APN 2001); que mientras las ANP aportaban beneficios incluso a escala global, las cargas de la conservación se manifestaban especialmente sobre los grupos sociales más próximos (Dudley 2008) y que era posible ensanchar los objetivos de la conservación mediante modelos de “doble protección” (Carenzo y Trentini 2013).

Desde la biología de la conservación, el establecimiento de ANP se considera una herramienta clave para el mantenimiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Además, en un escenario de cambio climático global, estos espacios constituyen elementos centrales en las estrategias de adaptación al cambio (Mackey et al. 2008; Gray et al. 2016). Sin embargo, aun reconociendo que las ANP realizan aportes en ese sentido (Taylor et al. 2011) y que actualmente proveen contextos más amigables a las poblaciones que residen en su interior o sobre sus bordes (Oldekop et al. 2015), su capacidad de dar espacio a los procesos locales de reproducción social sigue siendo puesta en duda (Zafra-Calvo et al. 2019). También, su capacidad de poner freno a los procesos de avance expansivo del capital, principal causante de la pérdida de biodiversidad del planeta.

Siendo los problemas ambientales una expresión del mismo capitalismo (O´Connor 2001; Alvater 2006; Büscher et al. 2012), las ANP componen respuestas acotadas, desajustadas en escala y no necesariamente vectorizan la revisión de los patrones de producción y consumo que definen al capitalismo. Hasta bajo modalidades participativas, en muchos casos, intensifican la presencia y regulación del Estado sobre la naturaleza y la población (Vaccaro y Beltran 2010) e inducen el disciplinamiento, el encauzamiento y la cooptación de las disidencias, bajo el formato del desarrollo sustentable (Ferrero 2013).

Complementariamente, algunos autores argumentan que las ANP son expresión de la globalización (West, Igoe y Brockington 2006). Sin solución de continuidad, re-versionan el proyecto neoliberal (Durand 2014; Leff 2005). Componen el arsenal de estrategias que atraen el capitalismo a la naturaleza (Büscher et al. 2012). Desde esa perspectiva, sirven de apoyatura al proceso de cosificación de la naturaleza en términos del capital. Por ejemplo, cuando maridan la protección de la naturaleza con propuestas de ecoturismo, como pretexto para que la conservación se autofinancie (López Santillán 2015), toda vez que crean mercancías en torno a bienes que no habían sido incorporados al mercado o cuando promueven en las “poblaciones locales” diversas formas de emprendimiento subordinado tras la retórica del desarrollo sustentable. Ferrero y De Mico (2011) argumentan, por su parte, que mientras las alusiones a lo “local” constituyen una “referencia universal (…) a lugares indiferenciados” (181), la adjetivación de las poblaciones como tales restringe su campo de aplicación a determinados grupos sociales, oponiéndolos artificialmente a lo global.

La vigencia que mantienen estos debates obedece, entre otras cuestiones, a que los procesos de apropiación de la naturaleza que se abren con la creación de ANP, en muchos casos, han revertido en la desapropiación de los locales y en procesos de desplazamiento físico y económico (Santos 2011). Aun así, un interesante estudio realizado a escala mundial revela que el análisis de las situaciones de desplazamiento de las “poblaciones locales” vinculadas al establecimiento de ANP depende de contar con información previa que atestigüe su presencia (Brockington e Igoe 2006). En una línea similar, West, Igoe y Brockington (2006) señalan que las bases de datos sobre ANP, particularmente las provistas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), únicamente contienen información de las creadas por los Estados, e incluso parcial. No solo quedan fuera las ANP de gestión privada y la miríada de estrategias de conservación que llevan adelante las mismas comunidades; se omiten reiteradamente datos de residencia humana e información relativa a la diversidad de usos que convergen en ellas.

El presente trabajo se inserta en este campo de preocupaciones. A partir del análisis de un territorio interior de Argentina (Mendoza), se propone: 1) describir el crecimiento de las ANP a lo largo del tiempo y la incorporación de estrategias de conservación complementarias y convergentes, en particular Bosques Nativos Protegidos (BNP) y Humedales de Importancia Mundial, y 2) cuantificar los productores rurales dedicados a la ganadería extensiva, localizados en zonas interiores y de borde de los espacios alcanzados por estas estrategias.

Materiales y métodos

En el marco de un abordaje de tipo cuantitativo, se recorren dos etapas en las que se integran datos secundarios organizados en distintas escalas, que hasta el momento se encontraban dispersos.

Primero se describe el crecimiento de ANP, BNP y Humedales de Importancia Mundial de Mendoza, con base en datos provenientes del organismo público que tiene a su cargo la gestión de los espacios protegidos de la provincia, la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR 2018). Se analizan los años de creación y, cuando corresponde, de ampliación de las ANP, su disposición por ecorregiones y las categorías de manejo que poseen. También las temporalidades y superficies incorporadas en calidad de Sitios Ramsar y BNP. Mientras que, en el caso de ANP, los datos se ajustan mediante el análisis de las leyes de creación de cada área protegida, para Sitios Ramsar y BNP se enriquecen mediante información que aportan Villagra et al. (2010), el Servicio de Información Sitios Ramsar y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina.

Luego se integran dos bases de datos en un sistema de información geográfico, para observar: 1) la proyección espacial de ANP, BNP y Humedales de Importancia Mundial y 2) la localización de unidades domésticas de producción ganadera (puestos) en todo el territorio provincial.1 Esta integración permite visualizar datos geográficos e información asociada y elaborar cartografía temática que posibilita cuantificar las unidades productivas ganaderas que se localizan en zonas interiores y de borde de espacios regulados en clave de conservación.

En cuanto a las bases de datos utilizadas, la primera ha sido desarrollada por el Sistema de Información Ambiental Territorial de Mendoza (SIAT), y es sistemáticamente actualizada por la DRNR. La segunda contiene información sobre presencia de “puestos” en las tierras no irrigadas de Mendoza. Su selección obedece a dos cuestiones centrales: 1) se enfoca en unidades de producción ganadera, generalmente de perfil campesino, que resultan muy sensibles a los cambios en los procesos de apropiación de la naturaleza y 2) los espacios destinados a la conservación de la naturaleza en la provincia se emplazan en territorios de histórico dominio de la ganadería extensiva. En este trabajo, las unidades de observación “puesto” y “puestero” se entienden en línea estricta con el texto de la Ley Prov. 6086/1993: “A quien efectivamente o de hecho ocupa la tierra, a título de poseedor o tenedor, habitándola y realizando en ella, personalmente, actos de aprovechamiento agropecuario” (art. 3).

Para el cálculo de bordes se consideró un área de 2500 metros desde el límite hacia fuera de cada ANP, en todo el perímetro, a excepción de aquellos tramos coincidentes con límites internacionales. Si bien se trata de un criterio arbitrario, que luego se relativiza, ha sido el utilizado por la DRNR para establecer los bordes de un área protegida.

Es oportuno mencionar que algunas características de las bases de datos utilizadas imponen ciertas limitaciones a los análisis. La primera deriva de la posible desactualización de la información referida a puestos/puesteros en algunas porciones territoriales. Los datos que aporta este trabajo deben considerarse una fotografía; en todo caso, una línea de base sobre la que apoyar su actualización y cimentar nuevas investigaciones. Además, esta base de datos no captura la población rural no englobada en las categorías puesto/puestero (conjuntos de población rural concentrada y dispersa, no vinculada a la ganadería y productores ganaderos grandes y medianos, principalmente).

Análisis y resultados

En la provincia de Mendoza actualmente convergen distintas herramientas de conservación de la naturaleza: ANP, BNP y Humedales de Importancia Mundial (Rubio, Fermani y Parera 2013). En 2019, las ANP de la provincia eran 222 y abarcaban el 13,68 % del territorio provincial (2 035 496 ha). Los humedales de importancia mundial son tres y comprenden 646 167 ha,3 mientras los BNP cubren 1 898 548 ha (Villagra et al. 2010). Dado que en el 1,6 % del territorio estas estrategias se solapan, la superficie provincial sujeta a algún marco regulatorio en materia de conservación no se corresponde con la suma llana de las superficies previas y, en rigor, abarca 4 342 090 ha (29,17 %).

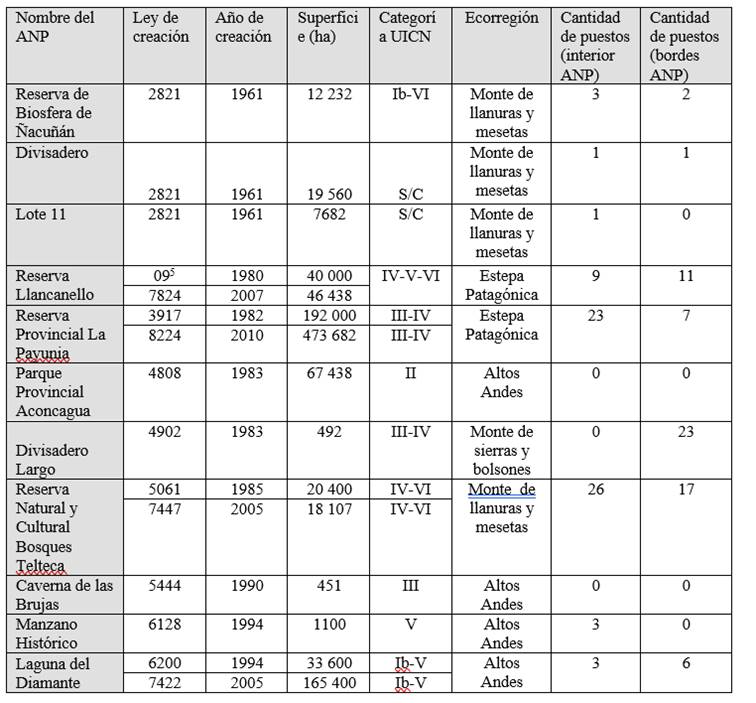

Las primeras ANP de la provincia datan de 1961, cuando se crearon tres espacios protegidos; Reserva Forestal Ñacuñán, Divisadero y Lote 11 (39 474 ha).4 La Reserva Forestal Ñacuñán (12 232 ha), recategorizada en 1986 como Reserva de Biosfera, introduce un primer espacio de exclusión a los desmontes que había movilizado la expansión del frente forestal entre fines del s. XIX y principios del XX, durante el proceso de modernización capitalista por el que surcó la provincia (Rojas et al. 2009).

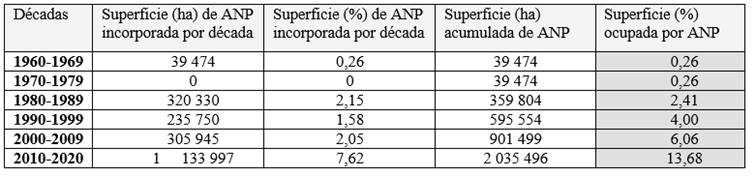

Las siguientes acciones se producirán 21 años más tarde, con el establecimiento de la Reserva Faunística Laguna de Llancanelo (1980), El Payén (La Payunia), Parque Provincial Aconcagua y Divisadero Largo (1983), y la Reserva Forestal Bosques Telteca (1985). Hacia fines de la década de 1980, las ANP alcanzaban el 2,41 % del territorio (tabla 1), habían conquistado espacios en la ecorregión de Monte (llanuras y mesetas) y comenzaban su avance hacia las ecorregiones Altos Andes y Estepa Patagónica. Mientras la creación de Telteca se sitúa en línea con los argumentos que habían dado origen a Ñacuñán, la incorporación de nuevas ecorregiones encuentra fundamentos en los valores geológicos, geomorfológicos y faunísticos, reforzados por la incorporación de las bellezas paisajísticas (Cepparo 2008).

Tabla 1 Superficie provincial ocupada por ANP en Mendoza

Fuente: leyes de creación de las ANP de Mendoza y datos provistos por la DRNR (2018).

La superficie total de la provincia de Mendoza es 14 882 700 ha. La década de 1990 propiciará la creación de seis ANP: Caverna de las Brujas (1990), Manzano Histórico y Laguna del Diamante (1994), Sierra Pintada (1996, primera de gestión privada), Parque Provincial Tupungato (1997) y Castillos de Pincheira (1999). Se llega al 4 % de la superficie bajo protección y se refuerza la proyección territorial de la conservación hacia los Altos Andes. En esta etapa, los valores geológicos y geomorfológicos incluso propician un avance hacia las cavidades de la tierra y se adicionan los valores históricos y arqueológicos. Además, dado que en 1992 Argentina se adhiere al convenio Ramsar (Sosa y Vallvé 1999), Mendoza suma una nueva estrategia de conservación e incorpora dos humedales: Laguna de Llancanelo (1995) y Laguna de Guancache (1999). En esta década se crean más áreas protegidas que en las anteriores, aunque las superficies incorporadas son menores que en la previa y en las dos posteriores.

Entre 2000 y 2009 se suman 305 945 ha en calidad de ANP y se amplía el Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero (2007). Las ANP alcanzan el 6,06 % del territorio provincial, tanto por la creación de nuevas (Villavicencio en 2000, Laguna de las Salinas en 2001 y Puente del Inca en 2005) como por la ampliación de tres preexistentes (Bosques Telteca y Laguna del Diamante en 2005 y Llancanello en 2007). Además, se crea la segunda reserva de gestión privada y cobran entidad las preocupaciones por los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

Finalmente, entre 2010 y 2019 se reconoce un nuevo sitio Ramsar (Villavicencio en 2017), se incorpora la figura de BNP en 2010, se crean cuatro nuevas ANP (Cordón del Plata en 2011, Laguna del Atuel en 2012, Parque Científico Observación de Espacio en 2013 y Casuchas del Rey en 2015) y se amplían dos (Payunia en 2010 y Manzano-Portillo Piuquenes en 2012). La superficie incorporada se triplica (1 133 997 ha) y nuevamente se avanza sobre Altos Andes y Estepa Patagónica. Estas tendencias podrían asociarse con un contexto de dobles tensiones: una fuerte avanzada sobre el oeste nacional de proyectos de megaminería extractivista, que cristalizaron en procesos de resistencia social (Wagner 2016) y preocupaciones incrementales frente a los escenarios de cambio climático que vaticinan una rápida retracción de los glaciares (Villalba et al. 2016).

En relación con la presencia de productores ganaderos, la tabla 2 aporta detalles de la conformación actual de la red de ANP y suma la cantidad de puestos ubicados en su interior y zonas de borde.

Tabla 2 Red de Áreas Protegidas de Mendoza y cantidad de puestos

Fuente: leyes de creación de las ANP, datos provistos por la DRNR (2018) y por el SIAT (1998-2000).

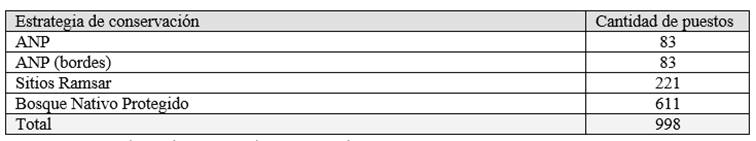

Los datos previos permiten observar que, sobre un total de 2569 puntos asociados a puestos en Mendoza, 83 se localizan dentro de ANP y 83 en áreas de borde. Si se adicionan las superficies correspondientes a sitios Ramsar y BNP, los puestos alcanzados por alguna estrategia de conservación suman 998, es decir, el 39 % del total (tabla 3).5

Tabla 3 Cantidad de puestos alcanzados por alguna estrategia de conservación y puestos ubicados en los bordes de la Red de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza (2019)

Fuente: DRNR (2018) y SIAT (1998-2000).

El mapa 1 integra tres capas de información espacial 1) la red de ANP, BNP y humedales de importancia mundial, 2) las ecorregiones en que se divide el territorio provincial (APN 1999) y 3) puntos que señalan puestos.

Las categorías de manejo establecidas por la UICN fijan los principales objetivos y características de las ANP y gradúan la intervención humana y la modificación ambiental (Phillips 2002; Dudley 2008).6 En Mendoza, tres ANP no han sido categorizadas;7 las restantes 19 recorren la diversidad de categorías que provee la UICN. De ese total, seis adoptan dos o más categorías de manejo; las restantes 13 solo una.

Si se admite que las categorías I a IV expresan mayores restricciones a la presencia y usos humanos que las V y VI (Brockington e Igoe 2006; Boitani et al. 2008), se observa que 14 ANP incorporan cuando menos una categoría del intervalo de mayor protección. De ese conjunto, nueve poseen productores en su interior o bordes, con un total aproximado de 146 unidades domésticas con posibilidades de ser afectadas directa o indirectamente por restricciones en el uso de los bienes naturales. Las tres ANP no categorizadas y las cinco que se mueven en los gradientes menos restrictivos computan 20 puestos en zonas interiores o de borde. Respecto de BNP, 35 puestos se ubican en espacios de alto valor de conservación (categoría I, 126 761 ha), 556 en espacios de valor medio (categoría II, 1 630 344 ha) y 51 en espacios de bajo valor de conservación (categoría III, 141 443 ha).

Discusión

Como resultado de la integración de bases de datos oficiales dispersas, se observa que en 16 ANP, la población localizada en su interior o sobre sus bordes resuelve su reproducción social en diálogo estrecho con actividades productivas que demandan el uso de bienes naturales sobre los que pesan regulaciones destinadas a la conservación. Si además se adicionan los puestos localizados en BNP y Sitios Ramsar, la cifra bordea el 40 %. En ese contexto, sin embargo, y en sintonía con lo documentado en otros países y regiones, en Mendoza aún predomina la descripción de los espacios protegidos a partir de los valores de conservación que fundamentan su existencia y de las categorías de manejo que regulan su uso. Especialmente en lo que refiere a ANP, las presencias y los usos sociales de los bienes naturales y del territorio, que aportan a la singularidad de cada sitio, en general, quedan opacados.

Si bien los datos construidos en este trabajo brindan una primera aproximación a la cantidad de puestos existentes en torno a los espacios destinados a la conservación, es necesario señalar que los territorios que sustentan los procesos de producción y trabajo que en ellos convergen superan la factura estrecha del punto con que se los representa. Dicho de otro modo, las contabilidades que derivan del solapamiento de puestos/espacios protegidos/bordes, por ahora han permitido incorporar puntos fijos de radicación humana, pero no bastan para reflejar las áreas de uso que involucran las actividades productivas.

Cabe considerar, en este sentido, que las nociones puesto/puesteros enfocan ciertas especificidades de la ganadería, concretamente, las actividades pastoriles orientadas a la producción extensiva de ganado menor y/o mayor, conducidas fundamentalmente por el sector campesino8 y que en general se desarrollan a “campo abierto” (Cepparo 2014; Bocco 1988).

En ecosistemas de tierras secas, usualmente calificados como adversos y cambiantes (Hesse y MacGregor 2006), el traslado del ganado a los mejores espacios de pastoreo disponibles permite el uso espacial y temporalmente diverso, flexible y móvil de pasturas, fuentes de agua y productos del bosque, de manera que el movimiento adquiere una importancia crucial. Derivado de lo anterior, esas actividades demandan amplias espacialidades sobre las que organizar los movimientos, de lo que se desprende la necesidad de que el territorio permanezca conectado, abierto y libre de alambrados. La obturación y fragmentación del territorio no solo estrangula los espacios de pastoreo (Cáceres et al. 2010), recrudece la vulnerabilidad de los productores y eleva las incertidumbres ambientales a las que quedan expuestos frente a la erosión de las bases de flexibilidad que les permiten aprovechar los recursos disponibles en cada momento (Fernández-Giménez 2002; Galvin 2009).

En virtud de esas características, los procesos de reproducción social de los productores ganaderos, sobre todo campesinos, necesariamente desbordan la espacialidad restringida de puntos fijos. A partir del centro que configuran las viviendas (que el SIAT señala mediante puntos) los puestos dibujan áreas de apropiación y uso de factura variable e irregular, cuyas superficies, bordes, orientaciones y extensiones dan nacimiento a territorialidades variables en el tiempo (Tonolli 2017; Torres 2010). En estas se articulan áreas de pastoreo, sendas, pasos y aguadas, infraestructuras materiales e inmateriales (Göbel 2002; Pastor y Torres 2014) y entramados de relaciones sociales que intervienen y modelan los procesos de organización del trabajo y uso de la naturaleza (Bendini, Tsakoumagkos y Nogués 2005; Quiroga Mendiola, Sánchez y De Gracia 2009). Esas particularidades determinan la necesidad futura de ajustar el cálculo de áreas de borde a las especificidades (re)productivas que tienen lugar en cada contexto, considerando sus variaciones espacio-temporales.

Además, si bien por ahora los puestos han podido ser contabilizados como 1 punto = 1 puesto, en rigor señalan unidades de producción y residencia de grupos de personas, de conformación social diversa y variable, sujetas a distintas necesidades materiales. Paralelamente, en muchos casos adicionan a la ganadería otras actividades productivas prediales, también dependientes del uso de la naturaleza, de lo que deriva la necesidad de considerar la proyección de los territorios destinados al uso, a la luz de la diversidad de actividades productivas que alientan los procesos de reproducción social.

Por lo anterior, además de detalles sobre tasas de residencia en ANP (West, Igoe y Brockington 2006), toda vez que las “poblaciones locales” defiendan su reproducción en diálogo con los bienes comunes naturales, será necesario considerar la extensión y proyección de los territorios que dan sostén a la vida. La omisión de áreas, temporalidades e intensidades de uso, de actividades productivas y de bienes naturales susceptibles de uso y conflicto, junto a la reiterada ausencia de referencias a las especificidades que expresan las “poblaciones locales”, no solo derivan en su tratamiento como entidades abstractas y homogéneas, crean dificultades al estudio de las tensiones que podrían derivar en situaciones de desplazamiento o cercamiento.

Si bien en Argentina las actividades ganaderas articuladas al campesinado han sido objeto de indagación sistemática y, en el último tiempo, se ha profundizado el estudio de los cambios vinculados al avance expansivo del capital (Torres, Pessolano, Moreno 2014), las transformaciones que podría inducir el establecimiento de espacios protegidos han sido menos exploradas. Esa situación persiste aun cuando las estrategias de conservación constituyen prácticas con profundas implicaciones territoriales, que suman capas de regulación en el uso de la naturaleza. Cuando estas operan sobre grupos sociales cuyo aseguramiento dialoga con la naturaleza, la reclamación de derechos en nombre de naturalezas y humanidades abstractas y genéricas podría precipitar la pérdida de derechos de quienes construyen sus espacios de vida en situaciones de mayor proximidad con los bienes naturales. Por esa vía, además, se incurre en la paradoja de desconocer que las naturalezas contenidas en los espacios protegidos son resultado y expresan procesos de coevolución, en los que los productores han dejado impresas sus marcas.

Remontar los vacíos identificados, abordando el análisis de las intersecciones entre sistemas pastoriles y espacios protegidos, resulta central en contextos territoriales donde confluyen procesos de transformación que estimulan el arrinconamiento del campesinado. Cuando menos, en las tierras no irrigadas de Mendoza, el incremento de las superficies destinadas a conservación se suma a la intensificación de proyectos extractivistas que traccionan una nueva avanzada del capital (Saldi y Scherbosky 2018; Wagner 2007; Torres et al. 2018). En definitiva, proyectos de territorialización que se solapan, inscriptos en cursos temporales que acompañan la profundización del neoliberalismo y que podrían prefigurar situaciones de acorralamiento, asedio y desplazamiento de los productores directos.

Conclusión

Si las clasificaciones imponen una forma de mirar el mundo, y al hacerlo lo coproducen (Leff 2005), este artículo ha buscado desandar, al menos en parte, las limitaciones que derivan de los datos disponibles, visibilizando otros que resultan de su combinación. Un primer paso en esta dirección ha sido la integración de datos dispersos y la incorporación de miradas que se vuelven hacia su interior, para habilitar el análisis de los solapamientos entre la territorialidad estatal que materializan los espacios protegidos y los territorios espacios de vida de los productores vinculados a sistemas pastoriles.

En palabras de Bartra (2008a, 119), “la pluralidad es marca de fábrica de las sociedades campesinas”. Su comprensión no puede agotarse en los números y la factura fija que prefigura su localización; debe abarcar el amplio espectro de usos y movimientos, sujetos y temporalidades que la propia diversidad prefigura. De ello deriva la necesidad de traspasar las matrices analíticas dispuestas a identificar límites y solapamientos, para empezar a recorrer el camino analítico que insinúan los metabolismos y procesos de coevolución. Si se comprende que la escisión naturaleza-sociedad constituye un artificio, porque integradas es como se presentan en la realidad, la investigación no puede sino movilizarse para reintegrar aquello que ha sido escindido y separado.

Asumir esa posición implica, por su parte, revisar tanto el uso exclusivo de criterios ecológicos en el establecimiento de espacios de conservación como la tendencia a utilizar la fijación de límites como criterio dominante para ejercer medidas de regulación y control. La secundarización de los aspectos sociales y políticos, la desatención de las bases materiales que sostienen la reproducción social y la tendencia a sumar límites rígidos y definitivos allí donde el movimiento anuncia límites múltiples y dinámicos, dependientes de la apertura y la conectividad, abren la puerta a posibles “abusos de conservación” (Zimmerer 2000). Así, se erigen en amenaza a la síntesis cambiante que, como diversidad biocultural, expresan los intercambios entre bio y sociodiversidad.