Introducción

La proliferación de proyectos de agricultura urbana (AU) [4] muestra el renovado interés del que es objeto esta iniciativa de la parte de diversos actores que constituyen la ciudad. Bajo diferentes formas (jardines colectivos, micro-huertos, balcones vegetados, entre otros), la AU toma espacio en las ciudades. El auge de estas iniciativas parece cuestionar las consecuencias sociales y ambientales del 1) sistema alimentario dominante [5]; 2) de la concepción hegemónica de las ciudades [6]; así como, 3) de la relación que los habitantes de ciudades tienen hacia la naturaleza [7].

Las iniciativas de AU en Francia no son nuevas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX la ciudad de París se encontraba rodeada de huertas (Phlipponneau, 1950 citado por Poulot, 2000: 51) que abastecían de productos frescos a esta ciudad hasta después de la Segunda Guerra Mundial (Torre, 2014: 37). A finales del siglo XIX, los jardines obreros (posteriormente llamados jardines familiares) nacen como una iniciativa filántropa que buscaba mejorar la situación material, social y moral de los ciudadanos de barrios desfavorecidos [8], permitiéndoles abastecerse de alimentos y acceder a un terreno donde además de cultivar podían descansar y relajarse (Cabedoce, 1996: 71). Durante las dos guerras mundiales los jardines obreros ven un gran florecimiento; posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial empiezan a decrecer en número tanto por la normalización de la producción alimentaria como por el crecimiento de la urbanización. Es a partir de la década de 1980 que renace el interés alrededor de ellos explicado por el deseo de “comer sano”, de tener acceso a frutos y legumbres con “más sabor” pero también por restablecer lazos sociales y con la naturaleza (Schwarz et al., 2013: 25).

En este contexto, otro modelo de AU nace en Francia a finales de la década de 1990, llamados “jardines comunitarios” [9] (JC) (Baudelet et al., 2008: 19). Los promotores de estos jardines se unen por valores comunes formalizados en la carta La terre en partage; estos son: “1) reforzar los lazos sociales; 2) apropiarse del marco de vida cotidiano y enriquecerlo; 3) dar apoyo a las personas en dificultad; 4) estrechar lazos generosos y respetuosos con la Tierra y el mundo viviente y 5) promover nuevas formas de libertad y de autonomía” (Jardin dans tous ses états, 1997: 2). A través de la carta, los participantes de JC se comprometen a “realizar animaciones, respetar al medioambiente y a la integración de los jardines en el paisaje”. La carta menciona que “cultivando la tierra solidaridades nuevas, intercambios, desarrollo humano, respeto al mundo viviente y el bienestar se irriga y alimenta como el territorio de un nuevo desarrollo sustentable y humano”. La ley relativa a los jardines colectivos adoptada en el 2007, considera que los jardines colectivos “contribuyen a proteger la biodiversidad” y define los JC como “los jardines creados o animados colectivamente, teniendo como objetivo desarrollar lazos sociales de proximidad a través de actividades sociales, culturales o educativas y siendo accesibles al público”. En el presente documento, consideramos a los JC parisinos como un tipo de jardín [10] urbano, gestionado de manera colectiva, voluntaria y sin fines de lucro; pudiendo ser, ornamentales, huertas o una combinación de ambos. Estas iniciativas no se construyen bajo el imperativo de la producción alimentaria, sino, sobre una reflexión sobre los lazos de los seres humanos y la naturaleza así como sobre los lazos sociales.

En la actualidad existen 102 JC en París [11]; investigarlos nos resulta pertinente por el interés manifestado por sus promotores de estrechar la relación con la naturaleza; pero también por el interés que muestran los ciudadanos de esta ciudad por el aumento de los mismos [12].

Diferentes estudios se han realizado sobre diferentes aspectos de la AU: abastecimiento alimentario; capacidad de respuesta a las necesidades alimentarias; rol económico; gestión sustentable de recursos; su lugar en las políticas públicas y en los procesos de planificación urbana; creación de lazos sociales; educación de jóvenes en las ciudades, entre otras (Robineau et al., 2014: 85; Aubry, 2015: 42). Sin embargo, de acuerdo a nuestro conocimiento, ningún estudio ha sido realizado sobre sus aportes para 1) repensar las ciencias de la conservación (CC) a través del análisis de las relaciones establecidas entre los participantes de esta actividad y la naturaleza; así como 2) sus aportes para repensar la ciudad. Para ello expondremos diversas visiones sobre la conservación de la naturaleza desde la urbanización, la perspectiva ciudadana y desde el ángulo de las CC.

¿Por qué conservar la naturaleza? ¿Qué naturaleza conservar?

El discurso dominante del desarrollo [13] justifica la explotación desmesurada de la naturaleza [14]. Refiriéndonos exclusivamente a la conservación de la naturaleza, este modelo parece ser cuestionado por la emergente preocupación de la problemática ambiental (monocultivos agrícolas y forestales, altas tasas de extinción de especies, cambio climático, entre otras) y por el reconocimiento de la responsabilidad de las sociedades y de algunas actividades humanas en el deterioro de la naturaleza.

El punto de vista de las ciencias de la conservación

La biología de la conservación nace en las décadas de 1970-1980 (Mathevet, 2010: 441), con el objetivo de brindar principios y herramientas para preservar la diversidad biológica (Soule, 1985: 727). A pesar de ser descrita como una campo multidisciplinario, dejó de lado dimensiones sociales, éticas, culturales y/o económicas; por lo que, con el afán de superar esta dificultad en los años 90 varios trabajos se reunieron en el vocablo “ciencias de la conservación” (Mathevet, 2010: 441). Fue creada bajo postulados normativos que buscan ser la base de una ética de actitudes apropiadas hacia otras formas de vida (Soulé, 1985: 731). Los tres primeros postulados indican que la diversidad de organismos, la complejidad ecológica y la evolución son buenas. El cuarto postulado menciona el valor intrínseco de la diversidad biológica opuesto al valor utilitario de la misma. Soulé habla de “hábitats naturales no perturbados” de manera que el ser humano no influya en el curso de la evolución. Un ejemplo de esto es la inclusión en el manifiesto de la noción de “preservación”, tradicionalmente asociada a las reservas naturales, donde se indica “la wilderness (naturaleza virgen) por encima de los jardines”. La idea de wilderness es reconocida como fundamento de la biología de la conservación (Noss, 1991; Saether y Jonsson, 1991; Meine et al., 2006; Sarkar, 2009). Otros investigadores muestran que establecer reservas refleja el “mito occidental” de una naturaleza virgen ya que numerosas comunidades humanas han vivido, viven y usan los recursos de la naturaleza (Guha, 1989; Sarkar, 1999). Diferentes propuestas para repensar las CC han sido hechas a través de aproximaciones sociales como la “Ecología social” que considera la salud ecológica como una cuestión de justicia social, aproximación enfocada sobre todo en los países del Sur. Ella se apoya en ocho principios:

1. la integración de los seres humanos en la naturaleza

2. la importancia del bienestar humano, no solamente en lo que concierne a las necesidades materiales pero también a las intelectuales y espirituales

3. la independencia de las instituciones sociales y de sus valores (de manera que no sea legítimo imponer valores de una cultura a otra

4. el estatus privilegiado de los residentes locales en lo que concierne a las decisiones sobre el futuro de su hábitat

5. la importancia del carácter auténticamente participativo en la toma de decisiones

6. la defensa pluralista de valores hacia la naturaleza

7. la legitimación de valores culturales

8. la importancia de basarse en datos empíricos (en este sentido se habla de que el modelo de conservación hegemónico presupone el carácter preferible de la ausencia de seres humanos) (Sarkar y Montoya, 2011).

Otra propuesta proviene de la “Nueva ciencia de la conservación (NCC)” que reconoce el interés en proteger la naturaleza, pero al contrario de la CC, considera que el argumento de su valor intrínseco como argumento principal no es el más efectivo o racional (Marvier, 2014). Además, la NCC critica el concebir las áreas protegidas como la piedra angular de la conservación, argumentando el desplazamiento de diversos grupos sociales por el establecimiento de diversas áreas protegidas (Kareiva y Marvier, 2012; Kirby, 2014). Estos proponen una ética de la conservación centrada en el ser humano, su desarrollo y crecimiento económico (Kareiva et al., 2015).

Otra aproximación propone salir de la lógica del preservacionismo, analizando el rol de los espacios antropizados (ciudades, bosques explotados, etc.) para la conservación. (Ellis, 2011; Marris, 2014). La NCC es criticada tanto a nivel moral (aboga por el trabajo con corporaciones, se considera una aproximación egoísta e injusta hacia los otros seres vivos) como a nivel ecológico (considera que no es necesario conservar especies si su conservación no conlleva a beneficios para el ser humano) (Soulé, 2013; Cafaro y Primarck, 2014; Doak et al., 2014, Miller et al., 2014).

En un artículo recientemente publicado, Chan et al. (2016) proponen añadir a los valores clásicamente enunciados hacia la naturaleza (utilitarios o intrínsecos), un valor relacional (preferencias, principios, y ventajas asociadas con las relaciones, tanto interpersonales como expresadas por las políticas y las normas sociales).

La urbanización y la conservación de la naturaleza

Una de las condiciones que motiva la conservación de la naturaleza es la exposición a la misma (Dunn et al., 2006). Si las ciudades han sido construidas para que sus habitantes se encuentren al abrigo de la “naturaleza y sus peligros” (calor, frio, animales, etc.) (Larrere y Larrere, 2015: 76), las ciudades estarían contribuyendo a una separación física, geográfica, cognitiva y emocional de los seres humanos con la naturaleza, también conocida como “desconexión a la naturaleza” (Pyle, 2003). Considerando que más del 50% de la población mundial vive en ciudades (UN-HABITAT, 2013), podemos decir que la conservación confronta una paradoja ya que ella depende de la habilidad de la gente en las ciudades de mantener una conexión con la naturaleza (Dunn et al., 2006).

Particularmente en Francia, el 80% [15] de las personas viven en zonas urbanas. La ciudad de París, tiene una población de 2.240.6221 habitantes; con una superficie de 105 km2, posee una densidad poblacional de 21.258,3 habitantes por km2 (INSEE, 2012), siendo considerada una de las ciudades más densamente pobladas del mundo (Pinçon y Pinçon-Charlot, 2014: 28). Esta capital dispone 15,5 m2 de espacios verdes por habitante si es tomado en cuenta los bosques de Vincennes y de Boulogne limítrofes de la capital; o de una superficie de 5,8 m2 de espacios verdes por habitante sin estos bosques. Si comparamos estos valores con los de otras ciudades europeas, podremos entender la debilidad de estas cifras: Ámsterdam 36 m2 por habitante; Madrid 68 m2 o Roma 321 m2.

Como respuesta a esta carencia de espacios verdes, desde la década de 1990, proyectos de vegetación de la ciudad han sido desarrollados por ciudadanos pero de manera reducida. Sin embargo, un gran número de proyectos ciudadanos para la realización de JC fueron presentados a la dirección de parques, jardines y espacios verdes tras la llegada de Bertrand Delanoë (Partido Socialista) a la alcaldía en el 2001, y de miembros del Partido Verde a la municipalidad (Graine de jardins, 2014). Como respuesta, la municipalidad crea en el 2003 el programa Main Verte (Marie de París, 2005) con el fin de alentar, acompañar y coordinar a los jardines ya existentes y a los proyectos para realizar jardines. El programa indica que para crear un jardín, los ciudadanos interesados deben constituirse como asociación; contactar al departamento Main Verte de la Dirección de Parques, Jardines y Espacios Verdes, para en conjunto construir un expediente e intentar llegar a una concertación entre la asociación, la municipalidad del barrio y los servicios de la ciudad para la puesta en marcha del proyecto que debe inscribirse en el espíritu de la Carta Main Verte (Marie de París, 2012). Si el proyecto es aceptado se firmará una convención y el terreno identificado para acoger el proyecto será viabilizado y organizado en función de la seguridad y a de las necesidades (Marie de París, 2005: 3). Los servicios de la ciudad adaptarán la parcela y realizarán un trazado histórico de las principales actividades locales conocidas hasta el día de la firma del convenio susceptible, en caso de haber degradado la calidad del suelo (Marie de París, s/f).

La convención compromete a los jardineros a 17 postulados. Mencionaré solo aquellos que tienen relación con la interacción [16] de los participantes con la naturaleza y sus elementos:

Mantener el jardín en buen estado

Respeto al medio ambiente:

prohibición de utilizar productos fitosanitarios, pesticidas y fertilizantes químicos

practicar el reciclaje de desechos, puesta en marcha de compost

sembrar especies adaptadas al suelo y al clima, evitando las plantas invasivas

gestión eficiente de los recursos naturales, en particular del agua

interdicción de desarrollar actividades susceptibles de contaminar el suelo

Prender fuego y criar animales (salvo la expresa autorización de la municipalidad) son actividades prohibidas

La plantación de árboles y arbustos no está autorizada

El consumo de los vegetales cultivados en los terrenos se puede realizar bajo responsabilidad de la asociación. Como medida de precaución la municipalidad compromete a las asociaciones a respetar las siguientes consignas:

lavar y pelar los vegetales y frutas si es posible

las manos deben ser lavadas después de toda actividad de jardinería, portando una particular atención al cepillado de las uñas

se debe privilegiar el uso de guantes durante las prácticas de jardinería

el agua lluvia recuperada no debe utilizarse para regar las plantas comestibles ni aromáticas.

El programa Main Verte indica que la municipalidad desea promover el desarrollo de jardines colectivos apoyándose en una gestión participativa y una implicación fuerte de los habitantes. Demailly (2014) considera que este programa muestra la voluntad de control del espacio municipal de la parte de los poderes públicos para evitar su privatización y los conflictos potenciales a la hora de la recuperación de los terrenos cedidos temporalmente [17]. Además, considera que los dispositivos institucionales dejan poco espacio a la participación de los usuarios en los procesos de decisión.

Si bien el programa de JC ha implicado repensar el espacio urbano, tanto para los ciudadanos implicados en su creación como para los elegidos políticos y los servicios de la ciudad, estos programas limitan la labor de los participantes como bien menciona Demailly (2014). Sin embargo, no solo por un afán de evitar su privatización y los conflictos, sino también bajo el justificativo de la seguridad (postulados 3, 4, 5); por razones estéticas (1), o de protección de la naturaleza (2).

El discurso normativo facilitado por las autoridades locales propone una relación con una naturaleza de estética agradable, sin plantas consideradas invasivas, promoviendo de cierta manera, la idea de que existe una diversidad “buena”, la autóctona y una diversidad “mala” la invasiva que amenaza la diversidad local; además de proponer normas de seguridad que estarían limitando la interacción entre los participantes y los elementos de la naturaleza dificultando la posibilidad de expresión de concepciones y relaciones diversas hacia la naturaleza.

En la actualidad, la municipalidad socialista (alcalde Anne Hidalgo, 2014-2020) ha previsto abrir espacios verdes suplementarios con el objetivo de participar en el mejoramiento de la vida local y del desarrollo de la biodiversidad (Taller Parisino de urbanismo APUR, 2004). Por ejemplo, se prevé en el horizonte 2020 vegetar 100 hectáreas de techos y fachadas, de las cuales un tercio será consagrado a la producción de frutos y legumbres (APUR, 2014).

El punto de vista de los participantes de jardines comunitarios

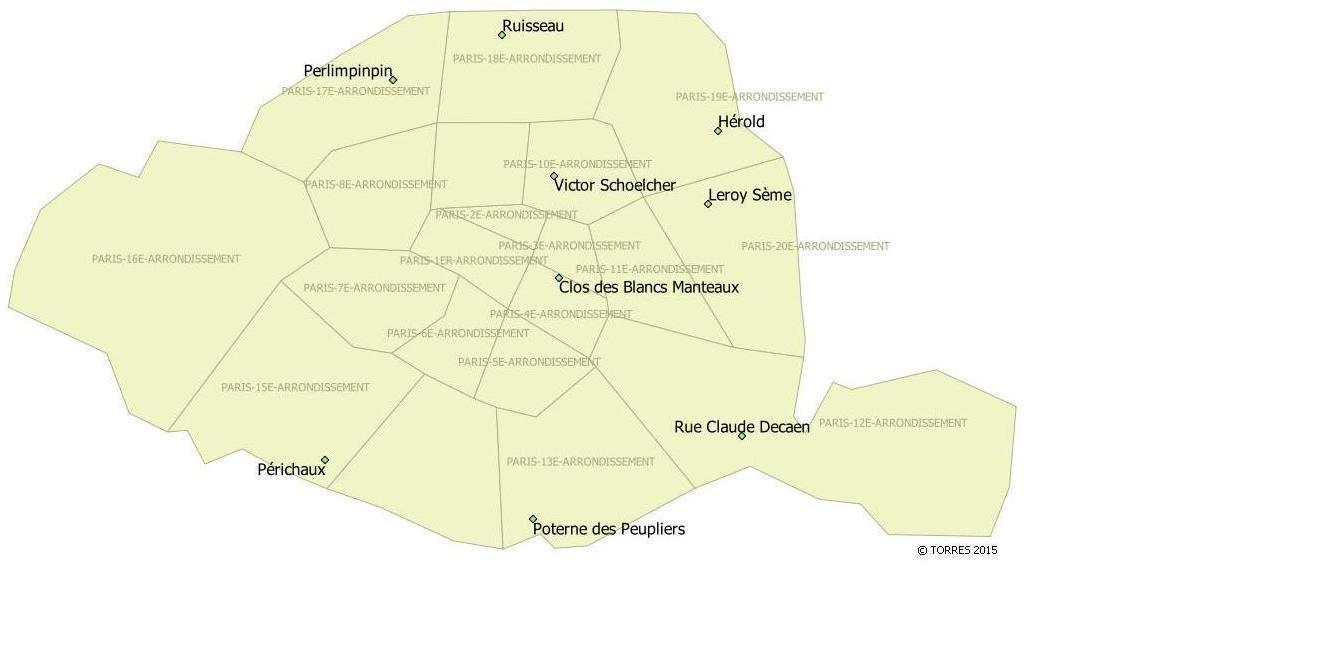

Realizamos observación participante en 9 JC de París (Mapa 1), entre noviembre de 2013 y noviembre de 2015.

Estos fueron escogidos buscando abarcar la mayor parte de la ciudad, considerando que París históricamente opone barrios aristócratas y burgueses al oeste y barrios populares al este (Pinçon y Pinçon-Charlot, 2014: 18). Al oeste casi no existen JC [18]. Igualmente buscamos un terreno de estudio que incluyera una diversidad de clases sociales. Para ello nos basamos en el estudio de APUR (2013: 7) que sitúa el porcentaje de personas activas, en desempleo y ejecutivos y profesiones intelectuales presentes por barrio (Tabla 1).

Tabla 1 Porcentaje de personas activas, en desempleo y ejecutivos y profesiones intelectuales presentes por barrio

Nuestra interacción con el público participante muestra la participación de jubilados (60%), trabajadores en profesiones intermediarias (profesores de colegios, función pública, técnicos, etc.); empleados (administrativo, comerciantes, servicio a particulares, etc.) u obreros. En su mayoría, estas personas vivieron en zonas rurales en su infancia o frecuentaron cuando niños espacios naturales, desarrollando en ellos un apego emocional a la naturaleza. Los participantes no jubilados (30%) también poseen profesiones intermediarias y empezaron esta iniciativa tras experimentar algún tipo de shock (desempleo, divorcios, muerte de un ser querido, etc.). Un público menos frecuente pero en aumento durante las observaciones (10%) son parejas jóvenes ejecutivos e intelectuales con hijos pequeños (0 a 3 años). Este público lo encontramos sobre todo en los jardines: Ruisseau y Perlimpinpin.

Evidenciamos la voluntad de estar en contacto con la naturaleza, ya que los jardineros consideran estos espacios como espacios naturales. Sistematizamos el punto de vista de los participantes sobre estas iniciativas, con relación a sus motivaciones (Tabla 2); encontrando motivos personales (bienestar), sociales (establecimiento de lazos sociales, construcción de proyectos colectivos, cambiar valores), ambientales (preocupación por la situación ambiental), como políticos (crítica sistema alimentario, vegetar la ciudad).

Tabla 2 Motivaciones que promueven la existencia de jardines comunitarios y medios movilizados para garantizar la puesta en marcha de los mismos

| MOTIVACIONES | MEDIOS | |||||

| Creación de lazos sociales | Apropiación del espacio | Construcción de proyectos colectivos | Educación popular [16 ] Jardinería/ agricultura Educación ambiental Alimentación | Contacto con la naturaleza (topar la tierra, observar fauna y flora, etc.) | ||

| Educación popular Valores morales (transmitir placeres simples, económicos, buenos, etc.) Valores alimentarios (enseñar que los vegetales crecen en la tierra y no en supermercados). | Utilización elementos naturales del jardín como material educativo (plantas en floración, presencia de animales, ciclos de vida, etc.) | |||||

| Critica sistema alimentario | Siembra de variedades ancianas, que ya no se consumen habitualmente, promover circuitos cortos, no utilización de pesticidas, etc. | |||||

| Sensibilidad por la naturaleza / Preocupación ante la situación ambiental | Apropiación del espacio | Compromiso para el mantenimiento y perpetuación de los jardines (vegetar la ciudad). | Contacto con la naturaleza | |||

| Bienestar | Tras un momento de shock, se adhieren a esta actividad. | Permanecer en el jardín (espacio de naturaleza, no artificial, salvaje) que proporciona libertad. | ||||

La idea de construcción de un espacio de naturaleza aparece como una idea emancipadora que permite salir de la dinámica social de la ciudad (desconexión con la naturaleza, afiliación al sistema alimentario hegemónico, crisis de lazos sociales, entre otras); y urbana (crear espacios naturales). Además, de generar reflexión a través de un intercambio crítico (razonamiento: valores, sistema alimentario, problemática ambiental). El valor brindado a estos proyectos por sus participantes produce un compromiso con el jardín (naturaleza) y hacia la colectividad [20]; este es expresado a través de la apropiación del espacio, de la educación popular así como por el compromiso por el mantenimiento y perpetuación del jardín. Los medios empleados para promover los JC indican una movilización ciudadana organizada.

Algunos jardineros muestran estar en oposición con la agenda pública al encontrar como limitación a la realización de esta actividad la no durabilidad de los proyectos (ya que los terrenos no pertenecen a las asociaciones); al igual que la limitación de realizar ciertas actividades como sembrar árboles o la falta de recursos (falta de tierra, macetas, semillas, etc.). Esto genera un malestar en los participantes por lo que ellos consideran una carencia de compromiso ecológico de la municipalidad.

¿Qué aporta la agricultura urbana a la reflexión sobre las ciencias de la conservación y a la reflexión sobre la ciudad?

El debate sobre las CC es síntoma del malestar y de los límites de la universalización de criterios normativos que proponen una idea única de actitudes apropiadas hacia otras formas de vida. Los postulados propuestos para adoptar estas actitudes no toman en cuenta una interacción directa del ser humano con la naturaleza. Todas las propuestas alternativas (ecología social, NCC) recalcan en la necesidad de la interacción entre seres humanos y la naturaleza respetando la pluralidad de valores hacia la misma (intrínsecos, utilitarios o relacionales). La dificultad que encontramos en las aproximaciones reconoce la pluralidad de los valores y principios hacia la naturaleza. La protección de la misma no es un fin perseguido por todas las culturas (Milton, 1996), ni por todas las personas. Entonces, ante una problemática ambiental global, eminente, el reconocimiento de las razones estructurales de esta, no pueden quedarse lejos del análisis. Estas razones responden a implicaciones políticas y económicas que se han constituido como el modelo más nocivo para la supervivencia de la vida en el planeta. No podemos obviar la interdependencia de los seres, por lo que el uso consciente y con respeto de los recursos naturales, debe ser considerado (Hidalgo-Capitán et al. 2014). La propuesta de la NCC nos parece insuficiente, ya que esta se centra en el ser humano, su desarrollo y crecimiento económico.

La globalidad del problema ambiental puede ser pensada a partir de las particularidades ambientales como un tema de justicia ambiental (propuesta de la ecología social) y en este sentido, la exigencia de una parte de la población de París por acceder a espacios verdes es trascendental por varias razones:

1. muestra una necesidad y un deseo por interactuar en espacios naturales cercanos a sus espacios de vida (repensar el espacio urbano)

2. indica el interés de reconectarse a la naturaleza

3. muestra un análisis personal, social, político y ambiental; resaltando que el tema ambiental recae sobre todo como una crítica al sistema alimentario pero también a la crisis ambiental

4. indica otras maneras de concebir a la naturaleza.

Estos jardineros muestran maneras personales de definir, relacionarse y valorar la naturaleza, no piensan en la naturaleza como un espacio sacralizado no alterado por la intervención humana. Se impone la voluntad de interacción; contrariamente al posicionamiento de científicos e instituciones gubernamentales (municipalidades) que se movilizan por la conservación de una “naturaleza remarcable”, estos ciudadanos se movilizan y se comprometen por proteger lo que puede ser considerado una “naturaleza ordinaria” a nivel ecológico. Esta voluntad de interacción resaltada hace de los jardines un espacio de experimentación, observación, práctica, reflexión y transmisión de saberes a través de la jardinería/agricultura y a través de los lazos sociales; pudiendo ser esto una salida a la paradoja mencionada por Dunn et al. (2006).

Tomar en cuenta las subjetividades ciudadanas para programas de investigación, gestión y promoción de la conservación de la naturaleza, permite entender cómo los sujetos han incorporado en su vida problemáticas ambientales a través de tareas concretas que definen imaginarios sustentables construidos de manera colectiva.

Los JC franceses en este sentido se muestran como una actividad que permite redefinir la naturaleza a través de la reinterpretación de la naturaleza y la ciudad. Además de mostrarse como iniciativas alternativas (sin fines de lucro-fuera del mercado) al modelo social y económico dominante, brinda elementos para racionalidades ecológicas alternativas. Esta idea puede apoyarse en la denominada “epistemología de las ausencias” (Santos, 2009), una aproximación epistémica que toma en cuenta aquellas formas de conocimiento que no entran en los cánones científicos y que constituyen alternativas, generalmente provenientes de los grupos silenciados por la racionalidad dominante; permitiendo construir una racionalidad incluyente que nos permita visualizar la diversidad de prácticas sociales, en este caso preciso, hacia la naturaleza.