El debate

En 1866, Fiódor Dostoievski publicó en la revista El Mensajero Ruso, en 12 entregas, la que luego sería su novela más conocida: Crimen y castigo. La historia, magistralmente narrada, relata el asesinato de dos mujeres perpetrado por el estudiante Rodión Raskólnikov, quien, presa de delirios de grandeza, cree pertenecer a un tipo de seres humanos superiores, que tiene el derecho de cometer crímenes en beneficio de la sociedad. El relato discurre mostrando la angustia y los remordimientos de Raskólnikov, alternados con su sentimiento de superioridad, que lo lleva a empeñarse en juegos de ingenio con su perseguidor judicial. Finalmente, los remordimientos se imponen y el estudiante se entrega voluntariamente a la justicia, a pesar de que esta ya ha renunciado a perseguirlo y ha terminado por acusar a un inocente.

La historia se inscribe a la perfección en el sentimiento intelectual predominante durante el siglo 19: todo crimen merece un castigo; el castigo y solo el castigo es el elemento que puede frenar el impulso que lleva “al hombre a ser lobo del hombre”, enunciado por Hobbes dos siglos antes.1 ¿Por qué, entonces, los seres humanos podrían atreverse a perpetrar actos delictivos o violentos? Porque, como Raskólnikov, son capaces de comparar los valores y réditos del crimen y el castigo y decidir racionalmente entre ellos. Porque, como Raskólnikov al jugar con el policía que lo interroga, creen que pueden manejar lo que es posible y lo que no, entre lo prohibido y lo permitido. Porque, en definitiva, son dueños de su propio destino y pueden decidir racionalmente qué hacer y qué no hacer en función de su propio beneficio.

Pero ¿son los seres humanos perfectamente racionales frente al delito y su castigo? ¿Es el balance entre el valor del crimen y el valor del castigo el único elemento presente en la decisión de perpetrarlo o no perpetrarlo? ¿Es, en consecuencia, el castigo el único factor de disuasión del delito?

El debate sobre el castigo como inhibidor del crimen es casi tan antiguo como la criminología misma. Es posible rastrear este argumento hasta el libro sobre delito y castigo publicado por Cesare Beccaria en 1764.2 Su argumento central deriva del principio de la elección racional que es propio de la teoría económica, cuya discusión estaba vigente durante la segunda mitad del siglo 18. Adam Smith lo sintetizó en su célebre libro sobre la riqueza de las naciones, publicado poco después del libro de Beccaria, en 1776.3 El principio de la elección racional asume que los seres humanos consideran cuidadosamente las consecuencias de su propio comportamiento, lo que los convierte en homus economicus. Por ello, los estudios relativos al delito y a la disuasión, desde esta perspectiva, anclan el argumento de la disuasión en la posibilidad de que los seres humanos, actuando como tales homus economicus, evalúen sistemática y racionalmente los riesgos y beneficios del delito. Una visión contemporánea de esta perspectiva ha sido proporcionada por Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, que ha planteado que los delincuentes podrían ser disuadidos por una mayor eficiencia policial, condenas más fuertes y castigos (Becker 1968).

En un estudio que tiende a demostrar este criterio, Katz y Shustorovich (2003), utilizando datos judiciales a escala estatal, que cubrían cinco décadas (1950 a 1990) en los Estados Unidos, observaron que la tasa de mortalidad entre los reclusos estaba correlacionada negativamente con las tasas de delincuencia en el país. La conclusión que ellos derivaban de esta constatación es que la calidad de vida en las cárceles, medida por la tasa de mortalidad entre los presos, puede ejercer un efecto disuasorio importante en el comportamiento criminal. Si se considera que, en el marco de esa conclusión, cuanto peor sea la calidad de vida en la prisión mayor será el castigo por el mismo tiempo cumplido, el estudio estaría indicando que las malas condiciones de las prisiones son un elemento disuasorio del delito.

Un estudio reciente orientado en la misma dirección, también en los Estados Unidos, es el de Polinsky (2017). El autor planteó que un programa de trabajo voluntario puede ser beneficioso, pero un programa de trabajo obligatorio es aún mejor para la disuasión. Si los reclusos se ven obligados a trabajar sin compensación, el factor disuasivo como efecto de la pena de prisión aumenta. En otro estudio, desarrollado para el Instituto de Políticas Públicas del Estado de Washington, Aos, Miller y Drake (2007) desarrollaron un modelo econométrico que vinculaba las tasas de encarcelamiento en ese estado con los índices de delincuencia entre 1982 y 2004 (N = 897, 39 condados). Controlando los efectos fijos de la presencia policial, la economía, la edad, la demografía étnica, la densidad de población y las tasas de denuncia de delitos, los investigadores encontraron que una variación del 10 % en la tasa de encarcelamiento conducía a una variación inversa (estadísticamente significativa) del 3,3 % en las tasas de delincuencia (Aos, Miller y Drake 2007).

La perspectiva contraria a aquella basada en el supuesto comportamiento racional de costo-beneficio entre los posibles perpetradores de un delito tiende a dar más importancia a evaluar el resultado de los procesos que pueden conducir a la conducta delictual. El enfoque “preventivista” para tratar la violencia, originado en el campo de la salud pública, representa una clara alternativa a las propuestas de políticas públicas basadas en la represión. El pensamiento preventivista, que llegó a América Latina de la mano de José Martí, en 1882, trata la violencia con los conceptos tradicionales de la salud pública: promoción de la salud, prevención de lesiones, prevención del trauma físico y emocional, fortalecimiento de la ciudadanía (Concha-Eastman y Malo 2007). Estos procesos contemplan situaciones o circunstancias sociales, políticas y económicas que podrían explicar la conducta violenta o delictiva. En consecuencia, focalizan su análisis de la posibilidad de contener o reducir ese comportamiento y en la posibilidad de actuar sobre esas circunstancias condicionantes. Entre tales circunstancias, es posible destacar situaciones de pobreza insuperable, desempleo crónico, mínimos niveles de educación, desintegración o disfuncionalidad familiar, exclusión social, leyes inadecuadas o injustas, entre otras. Desde esa perspectiva, para la disuasión del delito, el sector público privilegia políticas con un enfoque preventivo, orientadas más a limitar o anular las circunstancias sociales que lo propician, que a contenerlo o castigarlo una vez que se ha cometido.

En el contexto de esta segunda perspectiva, la encarcelación no es vista como un castigo, sino como un proceso de rehabilitación de quien ha delinquido, para permitir su reinserción social. La principal crítica al enfoque de la decisión racional o punitivo, desde esta lógica, señala que, si bien es posible que condiciones inhumanas en las prisiones tengan un efecto disuasorio sobre posibles delincuentes, no es un argumento que pueda esgrimirse hoy para justificar una práctica que está inevitablemente vinculada a la vulneración de los derechos humanos básicos, y se encuentra fuera de los marcos constitucionales de la totalidad de los países occidentales.

Desde la misma perspectiva, se critica también la calidad de muchos de los estudios que justifican el enfoque punitivo como factor de disuasión, cuestionando la calidad de los muestreos estadísticos utilizados (Gibbs 1975). La evidencia, en realidad, parece no apoyar el argumento de la disuasión por el castigo (Wright 2010, 6). Es posible que, contrariamente a lo que indica Polinsky (2017), las malas condiciones carcelarias conduzcan a más delitos que a menos. Murton (1976) y Selke y Andersson (2003), por ejemplo, argumentan que las malas condiciones de las prisiones tienen un efecto deshumanizante para los internos. Provocan mayor amargura y hostilidad hacia la sociedad, que se manifiestan como una conducta desviada cuando salen de la prisión.

Por otro lado, algunos estudios sobre disuasión (Gibbs 1975; Wright 2010) demuestran que los delincuentes expuestos a castigos más severos tienen tasas de reincidencia más altas que los expuestos a castigos menos severos. En un estudio con más de 330 000 delincuentes, los profesores canadienses Paul Gendreau, Claire Goggin y Francis Cullen llegaron a esta conclusión (Gendreau, Little y Goggin 1999). Por su parte, Orsagh y Chen (1988) mostraron que los prisioneros que sirven penas de prisión más largas y en malas condiciones tienden a institucionalizarse, quedan bajo el control de otros criminales, pierden sus antiguos contactos sociales y no consiguen oportunidades de empleo; todos ellos factores que promueven la reincidencia. Según Drago, Galbiati y Vertova (2009), la conmutación de las sentencias reduce significativamente la reincidencia.

Estas críticas parecen haber tenido efectos por lo menos en el ámbito académico, porque tendencias actuales dentro del enfoque del castigo como factor de disuasión del delito plantean que tal efecto tiene lugar solo si: 1) aumenta la certeza del castigo, y 2) aumenta la severidad de este (Wright 2010). Nagin y Pogarsky (2004) indican que la certeza es mucho más importante para la disuasión que la severidad del castigo. Coincidentemente, Wright (2010) señala que “es más probable” que los aumentos en la certeza del castigo, en oposición a su severidad, produzcan beneficios disuasivos. De igual manera, un gran número de investigaciones sobre homicidios intencionales confirman que la tasa de delitos disminuye cuando aumenta la certeza del castigo (Lotz, Regoli y Raymond 1978; Gibbs 1975; Tittle y Rowe 1974; Gray, Bailey y Martin 1974; Logan 1972 y Tittle 1969).

Las aproximaciones mencionadas, no obstante, deben ser tamizadas por la constatación de que, más que la certeza del castigo, lo que puede actuar sobre la población como posible factor de disuasión del delito son las percepciones y la subjetividad. En los hechos, las personas son disuadidas por lo que perciben como certeza de la captura y severidad de la sanción, “no por lo que objetivamente son la certeza y la severidad” (Henshel y Carey 1975, 54). Este punto es significativo porque investigaciones muestran que el público en general tiende a subestimar la severidad de las sanciones (Wright 2010; Tonry 2008), lo que lleva a asumir que esa percepción puede estar presente también en posibles delincuentes.

Crimen y castigo en América Latina

De acuerdo con datos administrativos de la Policía, recopilados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC 2019), los 20 países4 de la subregión de América Latina registraron 123 000 homicidios intencionales en 2016, esto es, 340 homicidios en promedio por día. Ese promedio regional no significa, naturalmente, uniformidad de comportamiento del fenómeno entre países, pues el número de homicidios cometidos en ellos difiere de manera importante.5 La tasa promedio de homicidios por cada 100 000 habitantes, en América Latina, fue de 20,4 en 2016 (UNODC 2019). Triplicó la tasa mundial de 6,3 homicidios por cada 100 000 habitantes el mismo año (UNODC 2019), y quintuplicó las de Europa (3,4 por cada 100 000) y Asia (3,1 por cada 100 000). De hecho, América Latina es considerada “la región más violenta del mundo” (BID 2017, 71): con solo el 9 % de la población mundial, concentra el 33 % de los asesinatos.

En las últimas dos décadas, muchos países latinoamericanos han experimentado fuertes variaciones en las tendencias de homicidios, aunque la tasa regional se ha mantenido relativamente estable (UNODC 2019; 2014; PNUD 2014; OEA 2013). Esta situación evidencia el fenómeno ya anotado de diferenciación en los índices de criminalidad entre países. En la actualidad, las altas tasas de homicidios predominan en el Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), así como en Venezuela y en extensas regiones de Brasil y México, que son productores, consumidores y corredores de tránsito para redes de tráfico ilícito de drogas (UNODC 2019). Según un informe del Banco Mundial, el impacto directo de la violencia del crimen organizado en América Latina recae principalmente en los hombres jóvenes (World Bank 2012, 60). Las estadísticas oficiales de homicidios nacionales muestran que los varones jóvenes son las principales víctimas (y perpetradores) de homicidios intencionales (UNODC 2019). Las poblaciones jóvenes de América Latina sufren tasas de homicidios que triplican con creces la tasa de homicidios de la población general (OEA 2013). La relación entre la violencia juvenil y el crimen organizado es demasiado compleja y debe investigarse más a fondo, aun cuando de forma preliminar es posible observarla desde la perspectiva de condicionantes sociales (exclusión social, falta de oportunidades, efecto demostración).

Para enfrentar esta apremiante situación social, en la que el homicidio es solo el reflejo de un aumento generalizado y sostenido de todos los delitos durante el último medio siglo en la mayoría de los países latinoamericanos, las autoridades han optado preferentemente por políticas de “mano dura”. Durante la década del 2000, todos los países de América Latina, con la excepción de Costa Rica, utilizaron en diversas formas y con diferentes intensidades a sus fuerzas armadas para enfrentar el delito (Coimbra 2012).6 En el mismo período, El Salvador (Plan Mano Dura, después, Súper Mano Dura), Guatemala (Plan Escoba), Honduras (Plan Libertad Azul) y México (Guerra al Narcotráfico) adoptaron políticas de “mano dura”.

Esto, por lo general, significa detenciones sin motivo aparente, acciones violentas de las fuerzas de seguridad pública, participación de las fuerzas armadas en la seguridad, legislación restrictiva, desequilibrio en el tratamiento de las minorías y aumento de las tasas de encarcelamiento. Al inclinarse por la mano dura, en consecuencia, las autoridades se han inclinado por un enfoque punitivo, justificado por el principio de la decisión racional por parte de los eventuales delincuentes.

Los objetivos generales de las políticas de encarcelamiento suponen “incapacitación, castigo, disuasión y rehabilitación” (Wright 2010, 3), pero en América Latina el ejercicio de la política de mano dura deja al encarcelamiento un solo objetivo: el castigo. Esto es la imagen por excelencia de ese enfoque del siglo 18 y del derecho penal del siglo 19. La legislación severa y las condenas en la región tienen el objetivo declarado de generar un efecto disuasivo sobre potenciales perpetradores de delitos. Por ello, el aumento de las penas es defendido por políticos y funcionarios estatales que quieren ser vistos como “duros” en su acción contra el delito. Junto con la Policía extremadamente violenta y un sistema legal punitivo, el encarcelamiento severo es presentado por los Gobiernos como la solución más efectiva. Otras opciones, tales como las acciones preventivas y la promoción de penas alternativas que no incluyen el encarcelamiento de delincuentes, rara vez se aplican (Pérez de Agreda 2017). En una región compuesta por realidades diversas de la europea, manifestadas por una gran diversidad étnica y cultural, la lógica de la disuasión adaptada al populismo punitivo latinoamericano (Larrauri 2007) normaliza los sentimientos de cólera y venganza contra los criminales (Carrasco 2012).

La opción por el encarcelamiento como respuesta al crecimiento de los crímenes empezó en los años 80 y se intensificó en la década de 1990 (Dias et al. 2015). En el período 2000-2016, todos los países de América Latina, sin excepción, aumentaron sus tasas de encarcelamiento. En 2016, los países de la región tenían 905 000 presos más que en el año 2000, lo que significó un aumento de 40% en la tasa de encarcelamiento por 100 000 habitantes.

Como un complemento (consciente o no) de esta política y muy en sintonía con los planteamientos ya descritos de Katz y Shustorovich (2003), la mayoría de las prisiones latinoamericanas tienen como elementos comunes las altas tasas de hacinamiento, que cientos de miles de personas sin condena pasen largos períodos de tiempo en prisión preventiva, que muchas cárceles estén bajo el control de los delincuentes, que la práctica de la tortura sea habitual por parte de los guardianes y una escasez crónica de generación de oportunidades de trabajo, educación y servicios de reinserción para los reclusos (Jacobson, Heard y Fair 2017; CIDH 2011). La legislación punitiva, la gran población carcelaria en detención preventiva y las largas sentencias son parte integral de las políticas que mantienen en la cárcel a 1,5 millones de personas (datos de 2016) en América Latina (World Prison Brief 2019).

Bergman y Azaola (2007) usaron múltiples fuentes primarias para evaluar la situación de las prisiones mexicanas entre la década de 1990 y principios de los años 2000. Sus fuentes incluyeron datos administrativos desde 1992 hasta 2006, estadísticas gubernamentales y dos encuestas: una, en 2002, con más de 1600 internos en la Ciudad de México, el estado de México y el estado de Morelos; y otra, en 2005, con 1200 reclusos en la Ciudad de México y el estado de México. Los datos describen el crecimiento vertiginoso del hacinamiento de las cárceles. Su conclusión es que ello se debió a un endurecimiento de las sentencias, en lugar de a un aumento en la detección de delincuentes. La investigación revela, en general, un sistema penitenciario con castigo diferencial, dirigido a aquellos que no pudieron evitar ser procesados y sentenciados. Un sistema, además, que se caracteriza por una política de encarcelamiento que en la mayoría de los casos se sitúa al margen del respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Más de una década después de la publicación del artículo de Bergman y Azaola (2007), la mayoría de las cárceles en América Latina presentan un cuadro muy similar. Todos los países de la región, sin excepciones, aumentaron sus tasas de encarcelamiento en el período 2000-2016. Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras sufrieron un aumento en la población carcelaria debido a las reformas a los códigos, que han endurecido las sentencias, prolongando la permanencia en prisión (CIDH 2011). El aumento de las penas y el endurecimiento de los castigos por delitos menores causaron la explosión de la población carcelaria en la región, que no estuvo acompañada por el aumento de la infraestructura penitenciaria. El gráfico 1 muestra la ampliación de la distancia entre la capacidad oficial de las cárceles y la población carcelaria en América Latina (datos agregados de 16 países latinoamericanos) en el período 2000-2016. El gráfico se abre como la boca de un cocodrilo: en 17 años, el hacinamiento aumentó en un 235 %, de 167 904 a 561 755 presos por encima de la capacidad oficial de las prisiones.

Fuente: Elaboración propia con información oficial entregada por los países al World Prison Brief (2019); UNODC (2019) y OEA (2013)

Gráfico 1 Hacinamiento en América Latina (16 países).* 2000-2016

* Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. No incluye Chile, Costa Rica, Cuba y Haití. Se usa la interpolación para calcular algunos datos anuales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en 2011 que el hacinamiento era el mayor problema que enfrentaban las cárceles de América Latina y que el control de estas estaba cada vez más en manos de delincuentes (Jacobson, Heard y Fair 2017; CIDH 2011). Para la CIDH, existe un problema de administración y control dentro de las cárceles. El organismo internacional pudo constatar falta de coordinación institucional y planificación adecuada. Formuló, además, una serie de denuncias sobre el uso generalizado de la tortura por parte de los guardias de las prisiones, específicamente en las cárceles de Brasil, Ecuador, México y Paraguay (CIDH 2011).

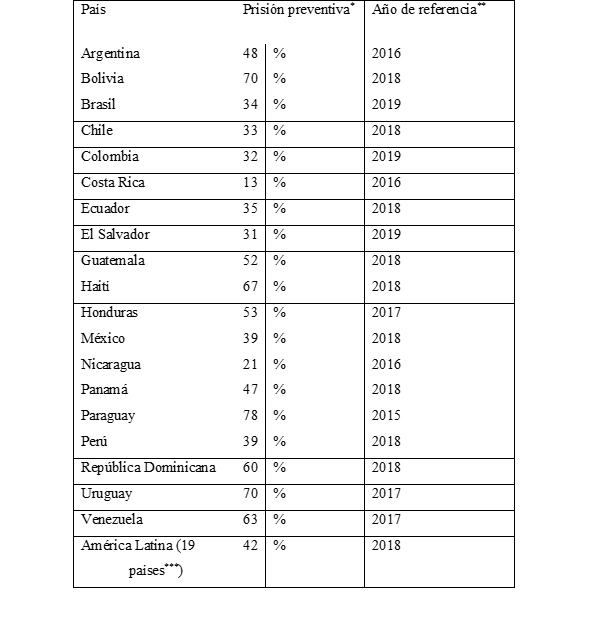

Los presos, muchos de los cuales están en prisión preventiva (tabla 1), viven en condiciones deplorables, que los hacen vulnerables a la coerción y el reclutamiento por parte del crimen organizado (InSight Crime 2019; World Bank 2012; Adorno 2002).

Fuente: Elaboración propia. Datos de los Gobiernos y órganos carcelarios de los países, disponibles en el sitio web del World Prison Brief del Institute for Criminal Policy Research

Tabla 1 Porcentaje de reclusos detenidos sin condena en América Latina

*Porcentaje de reclusos no condenados, o sin condena definitiva, sobre el total de reclusos. **Se utiliza la fecha más reciente en cada país. ***Todos los países de América Latina, menos Cuba.

Con hacinamiento en alza, falta de servicios básicos y bajo control del crimen organizado, las cárceles de América Latina son principalmente un instrumento de castigo para las minorías marginadas y un entorno protegido para los delincuentes. En un análisis sobre las organizaciones criminales Pandilla 18 y Mara Salvatrucha en las cárceles de El Salvador, Moreno Hernández y Sánchez González (2012) presentan las líneas de mando desde los centros penales hasta la calle. Adorno y Días (2016) describen las estrategias a través de las cuales las relaciones de poder entre el crimen organizado y la administración penitenciaria en las prisiones fueron reconfiguradas, con el objetivo de mantener el orden determinado por los criminales en São Paulo, Brasil (Adorno y Días 2016; Días 2014). De hecho, estas cárceles pueden ser consideradas verdaderas escuelas del crimen (Beristain 1986) y centros de abusos de los derechos humanos (CIDH 2011).

¿Existen, detrás de estos números, políticas de encarcelamiento como medidas que persigan, de manera prioritaria, la disuasión de los delitos más comúnmente perpetrados o los de mayor impacto social? La evidencia muestra que no es así; más bien, son encarcelados aquellos delincuentes que son más fáciles de apresar o que, por su condición de vulnerabilidad, no pueden evitar su procesamiento. Son, en definitiva, solo el eslabón más débil de la cadena que ha estructurado una política de mano dura que pretende demostrar la “dureza” de ciertas autoridades. En el triángulo norte de Centroamérica, una persona puede ser enviada a prisión por tener un tatuaje.7 En la mayoría de los países de la región, todavía pueden encontrarse en las cárceles personas condenadas por llevar consigo pequeñas cantidades de marihuana. En Brasil, 180 000 prisioneros fueron condenados y estaban en la cárcel, en 2016, por consumo y/o tráfico de pequeñas cantidades (INFOPEN 2019).

En el período 2000-2016, la población carcelaria en América Latina aumentó de 636 853 a 1 541 533 (World Prison Brief 2019). La evidencia indica que este aumento de 2,5 veces se debe a la severidad de los castigos, a la intensificación de la guerra contra las drogas y al encarcelamiento de personas no juzgadas. No hubo un aumento proporcional del arresto de delincuentes condenados por crímenes violentos, como el homicidio. De hecho, el incremento en la población carcelaria en América Latina se explica sobre todo por el ingreso de nuevos reclusos que perpetraron delitos no violentos (Woods 2016). Vilalta (2015) comparó al total de condenados por homicidio con el total de condenados por otros delitos en México, y encontró que, mientras la población carcelaria en el país se triplicó entre 1994 y 2011, el número de sentenciados por homicidio en el fuero federal disminuyó proporcionalmente, frente a los sentenciados por otros delitos (Vilalta 2015). La proporción de reclusos detenidos por homicidio en América Latina, en comparación con otras regiones, es notablemente más baja: 141 070 reclusos, equivalente al 11 % del total de adultos encarcelados en 2012 (OEA 2013). En Europa, en 2011, la mayoría de las personas recluidas en prisiones cumplían condenas por delitos violentos (Aebi y Linde 2012). En Australia, los delitos más comunes que causaron la prisión de las personas que estaban encarceladas en 2017 fueron homicidio, lesiones y agresión sexual (41,5 %), seguidos por robo e invasión a propiedades (21 %) y por los delitos de drogas (11 %) (Australian Bureau of Statistics 2017). En los Estados Unidos, un total de 246 188 reclusos cumplían condena por homicidio en 2012. Con un total equivalente a una pequeña fracción (12 %) de los homicidios cometidos en América Latina en el mismo año, Estados Unidos encarcelaba a un 75 % más de homicidas que todos los países latinoamericanos juntos.

Estos datos evidencian el hecho de que los asesinos vinculados al crimen organizado en América Latina logran, con frecuencia, evitar las sanciones penales. Además, desde la investigación policial hasta el encarcelamiento, existe una alarmante falta de cumplimiento de las normas mínimas del debido proceso, lo que socava la credibilidad de la Policía y del sistema de justicia penal (CIDH 2011). América Latina no está enfrentando un cambio significativo en la proporción de personas encarceladas por delitos violentos, sino un aumento en las tasas de encarcelamiento de personas condenadas por delitos relacionados con las drogas, hecho agravado por el uso muy limitado de alternativas al encarcelamiento (Farias 2013). En definitiva, queda claro que la región del mundo donde se cometen más homicidios es, al mismo tiempo, la que tiene en la cárcel la menor proporción de delincuentes condenados por ese delito. La “mano dura” no pasa de ser una política cosmética que no es capaz, siquiera, de castigar a los culpables.

Castigo y disuasión en América Latina

Si bien la propuesta de mayor eficiencia policial, condenas más fuertes y castigos que preconizaba el economista galardonado Gary Becker, adoptada mayoritariamente en América Latina, proporciona cierta disuasión, lo que interesa para comprobar su eficacia es verificar si sanciones severas (como penas más largas y el deterioro de las condiciones de las prisiones) generan una disuasión adicional.

A la luz de la evidencia existente, la respuesta es que en la mayoría de los países de América Latina no es aceptable el argumento del castigo severo como factor de disuasión. En 2014, el Informe de Desarrollo Humano (IDH) “Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuesta para América Latina”, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló un incremento significativo del crimen organizado en el cono norte de América Central, a raíz de la fuerte represión policial (PNUD 2014).

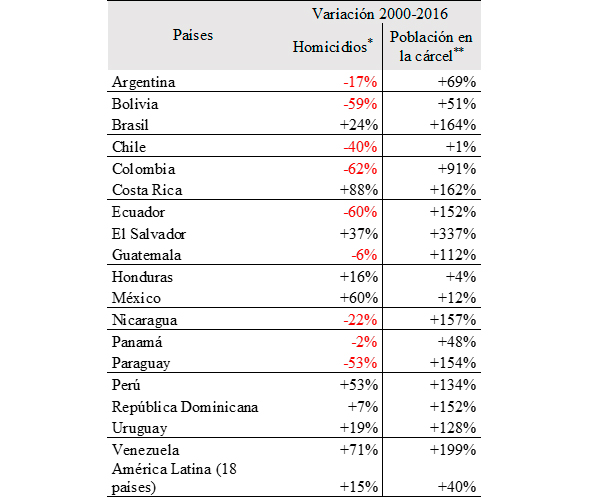

La tabla 2, comparativa da las tasas de homicidio y de encarcelamiento, sugiere que no hay relación, directa o indirecta, entre las tasas de encarcelamiento y las tasas de homicidio en América Latina. De hecho, el empeoramiento de las condiciones de las prisiones en la región no ha tenido impacto en la violencia social medida por las tasas de homicidios. Más aún, el aumento del encarcelamiento y de las malas condiciones de las cárceles puede ilustrar el fracaso en la lucha contra el crimen y la violencia, por conllevar más costos financieros para el Estado y para toda la sociedad.

Fuente: Elaboración propia. Datos de homicidios intencionales informados por los sistemas nacionales de seguridad a la UNODC. Datos de población carcelaria informados por los Gobiernos nacionales al World Prison Brief. Datos de población: ONU (2017) División de Población de las Naciones Unidas. Perspectivas de la población mundial

Tabla 2 Variación de las tasas de nacionales homicidio y encarcelamiento en América Latina (2000-2016)

*Porcentaje de variación de la tasa de homicidio por 100 000 habitantes. **Porcentaje de variación de la tasa de encarcelamiento por 100 000 habitantes.

Por otra parte, el castigo en las cárceles, inversamente a lo que se podría esperar, hace que el criminal sea envidiado (InSight Crime 2019; Dias 2014; Toby 1981). Los jefes del crimen organizado manejan a sus bandas desde sus celdas y pueden llegar a convertirse en héroes populares para muchos jóvenes, que los ven como modelos sociales, en lugar de transgresores. Son muchos los casos de grupos criminales que, desde cárceles en América Latina, se relacionan con el mundo exterior cometiendo delitos de una manera que los hace sentir moralmente superiores a sus captores (Adorno y Dias 2016; Dias et al. 2015; Adorno 2002). Estos prisioneros no se sienten deshonrados por el tiempo en la cárcel y, en muchas prisiones en países como Brasil, México, Venezuela, Honduras y El Salvador, son ellos quienes, además, controlan las cárceles (CIDH 2011; Adorno y Días 2016).

Sociólogos, criminólogos y especialistas en políticas públicas han usado palabras como “falta de organización”, “desorden” e incluso “cerca del caos” para describir las políticas de encarcelamiento y el funcionamiento de los sistemas modernos de justicia penal (Woods 2016; Dias et al. 2015; Dammert y Zúñiga 2008). La justicia penal en América Latina hace honor a esos calificativos, pues se encuentra en un estado de crisis, sin capacidad para enfrentar la violencia extrema ni el crimen organizado. Dispone de policías con pocos recursos y exceso de trabajo, los tribunales están sobrecargados y las prisiones, superpobladas (Woods 2016; Maihold 2011; Dammert y Zúñiga 2008). Por otra parte, está la cuestión del costo de las políticas carcelarias. Si las prisiones latinoamericanas no reducen el crimen, el aumento de la población carcelaria significará un desperdicio de dinero de los contribuyentes.8 En resumen: la encarcelación severa, tal como se practica en América Latina, es cara, contraproducente y no tiene el efecto disuasorio anunciado.

Conclusiones

Si el encarcelamiento de delincuentes no violentos con largas penas de prisión, el hacinamiento de las cárceles y la falta de respeto a los derechos humanos sirve de poco para la disuasión, entonces es hora de intentar nuevas políticas públicas; de volver la mirada a soluciones que promuevan la elaboración de leyes que tengan en consideración las condiciones sociales y económicas objetivas de cada país. Leyes que privilegien la prevención del delito sobre su castigo, que logren que las resoluciones judiciales y los castigos penales tengan como objetivo la rehabilitación y reinserción de los individuos en la sociedad, no exclusivamente provocar en ellos el terror al castigo.

Existen caminos para avanzar en esa dirección. Durante el último siglo han surgido nuevos tipos de penalización, más coherentes con el momento histórico y social en el que vivimos (CIDH 2017). El solo hecho de aumentar la certeza del castigo liberaría recursos originalmente comprometidos con el encarcelamiento. Un enfoque basado en evidencias sugiere la asignación de recursos para el fortalecimiento de la inteligencia policial, el aumento del enjuiciamiento de los delincuentes violentos y mejoras en la gestión de los tribunales, entre otras posibles iniciativas.

También es recomendable la implementación de las llamadas estrategias de salida, reduciendo, suspendiendo o anulando algunas sentencias anteriores para delitos relacionados con las drogas. Esto implica más procedimientos de liberación, tribunales de drogas y otras alternativas al encarcelamiento de delincuentes no violentos (CIDH 2017).

El encarcelamiento severo, las penas largas, el hacinamiento y las prisiones en condiciones infrahumanas son más que un problema relacionado con la negación de los derechos humanos. Tampoco son buenas políticas, desde el punto de vista del costo-beneficio. Las políticas correctas deben centrarse en las cárceles como centros de rehabilitación, no únicamente para la reclusión de los criminales. Los Gobiernos pueden hacer un mejor uso de los recursos de los contribuyentes latinoamericanos promocionando la educación o el empleo para jóvenes. Cuando el Gobierno y la sociedad civil compiten con el delito, al crear oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes, aumenta el costo de oportunidad del crimen y se crean las condiciones para reducir la violencia de una manera mucho más eficiente.

Apéndice: nota sobre las fuentes de datos empleadas

Las investigaciones sobre las tasas de población carcelaria y el hacinamiento en las prisiones se han limitado en gran medida a las cárceles de Estados Unidos y Europa (Limoncelli Mellow y Na 2019). Si bien los estudios hechos en otras regiones ofrecen información valiosa sobre los factores que afectan el encarcelamiento, poco revelan sobre las causas de las elevadas tasas de encarcelamiento y los niveles cada vez más altos de hacinamiento en América Latina.

Los datos sobre delitos utilizados en este documento provienen principalmente del proceso de recopilación organizado por la “Encuesta de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y operaciones de sistemas de justicia penal” (CTS). Esta es la principal fuente de datos sobre las tendencias de la delincuencia en todo el mundo. Las estadísticas informadas a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA),9 en el contexto del proceso de CTS son incidentes de victimización registrados por las autoridades.

Los datos sobre población carcelaria también son oficiales, registrados por los organismos carcelarios de los países de América Latina. Estos fueron recolectados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o por el Observatorio de Seguridad Hemisférica de la OEA, después transferidos o recolectados directamente por el Institute for Criminal Policy Research, en Londres, que mantiene el sitio web de World Prison Brief. Esto significa que los datos usados en este artículo están sujetos a problemas de precisión, como todos los datos oficiales sobre delitos. Los errores durante el proceso de registro administrativo, la coordinación intergubernamental efectiva y el uso de definiciones diferentes son hechos que pueden generar problemas potenciales con las estadísticas de delitos registradas en la encuesta CTS. Por otro lado, el proceso CTS está en línea con los recientes esfuerzos realizados por la UNODC para desarrollar un marco para la clasificación internacional del delito, con fines estadísticos.