Introducción

En los últimos años ha aumentado de manera significativa el número de niños pequeños que presentan problemas de comunicación, retraso en la eclosión del lenguaje, alteración de las defensas básicas y funciones de conservación, y lentificación del proceso maduracional. Algunos estudios sobre el neurodesarrollo infantil en el Ecuador, mencionan que las causas hasta la fecha no están claramente establecidas, algunas sintomatologías responden a la influencia del ambiente(1) y otros estudios lo relacionan con el estado nutricional(2). El estrés materno prenatal pudiera ser una de ellas.

Sabemos que el cerebro se desarrolla como resultado de una serie de eventos cuidadosamente orquestados, que se inician en el período embrionario y continúan hasta la etapa adulta, de allí la importancia de estudiar los procesos que forman parte de las propiedades funcionales de las sinapsis en el Sistema Nervioso en desarrollo(3). Este desarrollo es esculpido por una serie de influencias ambientales, algunas positivas y otras negativas o tóxicas. Los cambios que ocurren durante el período fetal, como apoptosis, entre otras, en mucho, superan ampliamente cualquier otro período de la vida(4). Por tanto, el período fetal es el período de mayor susceptibilidad a influencias ambientales(5)(6).

Johnston y Silverstein(7), hablaron del impacto que la exposición a niveles muy elevados de cortisol durante períodos críticos del desarrollo temprano podría poner en riesgo al sistema nervioso del bebé presentando anormalidades funcionales en el sistema de neurotransmisores, funciones anormales en células gliales, alteración en los eventos migratorios y/o anormal crecimiento neuronal.

Estudios realizados con animales hace 5 décadas han demostrado, que el estrés materno durante el embarazo podría tener efecto sobre el bebé(8) afectando el funcionamiento del eje hipotalámico - pituitario - adrenal (eje HPA). Algunos estudios en humanos apoyan la posibilidad de que el estrés materno en etapas tempranas del embarazo, pueda afectar el funcionamiento del eje HPA en el feto con sus posteriores secuelas sobre el neuro - desarrollo.

Los glucocorticoides (cortisol) son el producto final del eje HPA y han sido propuestos como mecanismos claves para el desarrollo fetal prenatal. Estos ejercen un amplio espectro de efectos metabólicos e inmunológicos. Si son excesivos pueden tener una serie de efectos negativos sobre el cerebro fetal en desarrollo(9). El efecto es más intenso en las regiones que contienen mayores niveles de receptores de glucocorticoides como son la amígdala, el hipocampo y la corteza pre - frontal(10).

Gitau,(11) encontró que el nivel de cortisol, la hormona del estrés de la madre y del feto, se correlacionan (r=0.58) sugiriendo que el cortisol materno puede cruzar la barrera placentaria exponiendo al feto a su negativo impacto si es excesivo. El nivel normal de cortisol actúa como estimulante del sistema nervioso del bebé(12)(18). Es su exceso, el que se vuelve tóxico.

La producción alterada de cortisol(13), puede cruzar la barrera placentaria y lastimar los receptores de glucocorticoides que están en la amígdala y el hipocampo, que se sabe están involucrados en el aprendizaje y en el procesamiento emocional.

El estudio denominado Avon Longitudinal Study of Parents and Childrens (ALSPAC) de la University of Bristol(14) encontró evidencias significativas de una relación entre la ansiedad prenatal materna y el desarrollo neurológico. Observaron un nexo entre ansiedad prenatal y lateralizaciones mixtas y en otras condiciones como dislexia y autismo.

En nuestra consulta observamos, al igual que en otros estudios,(19)(20) que muchos niños debajo de 6 que son traídos a la consulta, tienen los sistemas de defensa primaria sobre - activados, lo cual nos señala que su sistema límbico está dis - armónico. Esta dis - armonía se manifiesta por hiper - vigilancia y alerta defensiva, oídos y olfato sobre - activados. Con frecuencia, los sistemas de comunicación están deprimidos, presentado el niño conductas de retiro, aislamiento, introversión y reserva. También muchos presentan eclosión tardía del lenguaje tanto verbal como no verbal y limitaciones en la comprensión de mensajes. Algunos presentan sobre-activación de las defensas animales de ataque, huida o parálisis, del sistema de defensa que forma parte del cerebro primitivo.

Asociado a esto, muchos presentan signos de disfunción digestivas como reflujo, sobre - sensibilidad a ciertos alimentos, cólico de gases, signos respiratorios como alergias o gripes frecuentes, o signos del sistema nervioso como hiper - tonicidad muscular, irritabilidad o trastornos de la alimentación o el sueño. Revisando sus historias clínicas encontramos que en muchos casos la presencia de estrés materno prenatal estuvo presente, sobre todo en las primeras 16 semanas del embarazo, coincidiendo con los datos que encontramos en la literatura de estudios realizados en otras partes del mundo. Hansen(15) encontró que mujeres que experimentan severos eventos vitales en el primer trimestre de embarazo tienen un riesgo significativo de producir anormalidades congénitas físicas y/o funcionales en el bebé. Laplant(16), observó un amplio rango de desenlaces en el niño afectado por el estrés materno prenatal especialmente en el desarrollo del lenguaje.

A causa de que el estrés materno ha sido propuesto por una serie de estudios(21)(22)(23) realizados en otros países como factor causal de problemas en el neuro- desarrollo, nos interesamos por verificar si en nuestro país encontramos la misma asociación. En Ecuador no hay reporte de estudios del tema. Nuestra hipótesis para el estudio fue: ¿Podría ser que los chicos con signos de problemas de comunicación, socialización, desbalances del ánimo, retraso en el desarrollo del lenguaje, algunos de ellos presentando anormalidades neuro-conductuales, estuvieron expuestos a niveles altos de cortisol en el embarazo?

Pensamos que el estrés materno intenso y prolongado(24)(25) actuante en los primeros meses de embarazo especialmente, podría tener acciones teratogénicas generando anomalías funcionales(26) y maduracionales en el feto en desarrollo.

Método

Diseño

Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes de la consulta privada en Guayaquil - Ecuador.

Participantes

El grupo que participó en este estudio estuvo conformado por todos los pacientes (73 casos cuyas edades estaban entre 1 y 6 años), que fueron traídos a la consulta entre enero y junio del 2017. Las únicas exclusiones fueron casos que quedaron inconclusos en el proceso de evaluación.

Del grupo de estudio 27 fueron niñas (37%) y 42 fueron varones (57.5%) y 5.5% que corresponden a 4 participantes que fueron excluidos del análisis por no cumplir con todos los criterios de inclusión.

Valoración y medidas:

Durante el primer semestre del 2017 los padres de los pacientes solicitaron realizar una evaluación de su hijo por distintos motivos. Todos los casos incluidos concluyeron el proceso de evaluación. Para hacer la evaluación se realizaron 5 sesiones con cada caso: 3 de 45 minutos y dos de 30 minutos cada una. A la primera sesión asistieron los padres solos sin el niño. Durante ella se hizo una entrevista semidirigida cuya meta fue obtener una historia clínica lo más completa posible, incluyendo referencias de antecedentes familiares en temas de salud mental, aspectos sobresalientes del embarazo, parto y eventos de los primeros años de vida. La segunda fue una entrevista familiar a la que asistieron el niño con los familiares que viven con él. En ella revisamos estilos de vida, horarios, métodos disciplinarios, vinculación, etc. Las dos entrevistas con el niño se realizaron de manera semidirigida mezclando juegos, dibujos, aplicación de pruebas y diálogos. Como prueba básica aplicamos sub - pruebas del TEPSI(14)(17) (Test de Desarrollo Psicomotor) para niños de 2 a 5 años. Finalmente, la quinta sesión la realizamos con los padres solos nuevamente, sintetizando lo observado durante el proceso y estableciendo aproximaciones diagnósticas, así como planificación de un plan terapéutico.

Procedimientos:

Luego del análisis se procedió a identificar las variables para el posterior estudio. Las variables de estudio se distribuyeron de la siguiente forma:

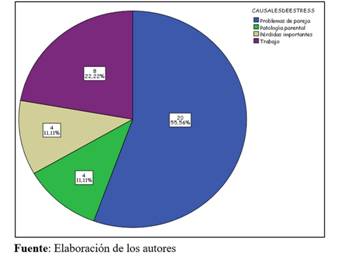

a) Los motivos de consulta: Se registraron 5 alternativas: Lentitud maduracional (LM), Descontrol Reaccional (DR), Descontrol Conductual (DC), Problemas de Aprendizaje (PA) y otros (O). b) Signos de problemas maduracionales: 1) Lenguaje. 2) Motricidad gruesa, 3) Motricidad fina, 4) Socialización, 5) Desbalances del ánimo, 6) Descontrol Conductual y 7) otros. c) Antecedentes familiares: 1) presencia de zurdos, 2) con desbalances del ánimo, 3) signos de ansiedad, 4) adicciones, 5) problemas de aprendizaje y lenguaje, y 6) descontrol conductual. d) Tipos de embarazo (1) estresado y (2) no estresado y e) Causales de estrés: (1) problemas de pareja (2) patología parental, (3) pérdidas importantes (4) trabajo y (5) otros. Una vez anotados los datos en una cartilla se ingresaron al programa SPSS V 22.

Análisis de datos

Para el análisis de las variables de estudio se procedió a codificarlas numéricamente y luego los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS V 22. Las características sociodemográficas fueron distribuidas por sexo y edad. En el análisis descriptivo se tomó en cuenta la frecuencia absoluta de las variables como motivos de consulta, signos y síntomas de los pacientes y, para una mejor comprensión de los resultados, los datos fueron distribuidos en dos grupos de estudio: grupo 1: pacientes de embarazos estresados y grupo 2: pacientes de embarazos no estresados. Los resultados de los análisis descriptivos se muestran en tablas y figuras. Posteriormente se hicieron los análisis de correlación entre las variables. Para la comparación de los tipos de embarazo con otras variables se usó el procedimiento de t de Student. Los resultados fueron presentados con su respectivo nivel de confianza del 95%.

Declaración Ética

El procedimiento en el estudio retrospectivo se alineó de acuerdo a las normativas internacionales de los principios éticos. Cada uno de los padres, en el momento de la consulta, expresaron el consentimiento de documentar la información. Los datos compartidos conservan el anonimato y confidencialidad de la población en estudio.

Resultados

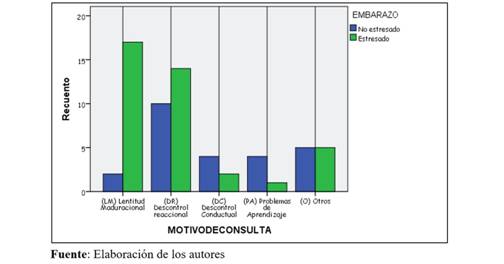

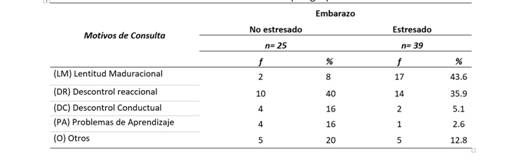

En el análisis descriptivo se observan los principales motivos de consulta. Estos motivos de consulta corresponden a los pacientes de la muestra general. A continuación, podemos observar que los motivos de consulta se distribuyen en dos grupos de análisis, grupo 1 corresponde a pacientes derivados de embarazos no estresados y el grupo 2 de pacientes derivados de embarazos estresados (Figura 1). Los resultados revelan mayores porcentajes de pacientes que asisten a consulta con características asociadas a dificultades en el neurodesarrollo, características que se derivan, en forma significativa, de embarazos estresados (Tabla 1). Otro dato importante son las distintas causas que se identificaron como factores que generan alto nivel de estrés materno. (Figura 2)

Ante las características presentadas en los dos grupos analizados en la variable Tipos de embarazo (estresados n= 39 y no estresados n= 27) se asocian con los motivos de consulta (r= 0,333; p= 0,007), los mismos que se derivan en su mayor porcentaje de embarazos estresados (n=39). Los principales signos presentados y asociados a los motivos de consulta de embarazos estresados son: I. Signos de lenguaje (r= 0,608; p= 0,000). II. Signos del Ánimo (r= 0,505; p= 0,000). III. Signos de Socialización (r= 0,344; p= 0,005). Además, se presentan distintas asociaciones importantes entre signos del neurodesarrollo derivados del grupo de pacientes de embarazos estresados. (Tabla 2). Luego de realizar las pruebas de normalidad se analizaron las diferencias significativas entre algunas variables con los grupos de análisis y se halló diferencia significativa entre Motivos de consulta - Tipos de embarazo (t (62) = 2,78; p= 0,007) y Signos de lenguaje - tipos de embarazo (t (62) = -5,572; p= <0.001). Confirmando de esta manera que los altos índices de estrés tienen incidencia en los procesos de neurodesarrollo. De esta manera los tipos de embarazo pueden ser un predictor de las diferentes dificultades. Específicamente los pacientes del grupo 2 presentan mayores dificultades y/o lentificación en el proceso de neurodesarrollo como problemas en el lenguaje, dificultades en socialización y signos de desbalances del ánimo. (Tabla 3)

Tabla 2. Correlaciones entre signos del neurodesarrollo

| Motricidad Fina | Embarazo | Signos de socialización | Signos Zurdos | |||||

| R | P | r | p | r | p | r | p | |

| Signos del Lenguaje | 0,265 | 0,34 | 0,577 | < 0,001 | - | - | 0,433 | < 0,001 |

| Signos del ánimo | 0,33 | 0,008 | - | - | 0,325 | 0,009 | - | - |

| Signos de socialización | 0,333 | 0,008 | - | - | - | - | - | - |

*Fuente: Elaboración de los autores.

Tabla 3. Frecuencia de signos de dificultades en el neurodesarrollo

| Dificultades en el neurodesarrollo | Embarazo | |||

|---|---|---|---|---|

| No estresado | Estresado | |||

| n= 25 | n= 39 | |||

| f | % | f | % | |

| Signos del Lenguaje | 2 | 8 | 13 | 33.3 |

| Signos de desbalance del ánimo | 16 | 64 | 31 | 79.5 |

| Signos de descontrol conductual | 21 | 84 | 34 | 87.2 |

| Signos de Socialización | 12 | 48 | 24 | 61.5 |

*Fuente: Elaboración de los autores.

Discusión

El objetivo del presente estudio fue examinar si el estrés materno intenso y prolongado especialmente presente en el 1er. trimestre del embarazo pudiera ser una causal de la lentificación del proceso maduracional del niño, alterando las defensas básicas y funciones de conservación, así como del retardo de la eclosión del lenguaje. Para ello se evalúa retrospectivamente al grupo de niños cuyas edades estaban debajo de 6 años que asistieron a la consulta entre enero y junio del 2017 y se realizaron comparaciones entre los que habían tenido estrés materno durante el embarazo y los que no lo tuvieron y el tipo de motivos de consulta.

Se encontró que un porcentaje alto de pacientes que asisten a la consulta con características asociadas a dificultades en el neurodesarrollo, están asociados a embarazos estresados.

Estos hallazgos confirman los resultados de estudios previos mostrando que el estrés materno presente en etapas tempranas del embarazo puede tener consecuencias sobre el neurodesarrollo que se van evidenciando en alteraciones funcionales al madurar. Coincidiendo con nuestro estudio, el estudio de Johnston y Silverstein(7) llegó a la conclusión que el impacto que la exposición a niveles elevados de cortisol durante periodos críticos del desarrollo temprano podría poner en riesgo al sistema nervioso del bebé, presentado anormalidades funcionales en el sistema de neurotransmisores, funciones anormales de células gliales, alteración en eventos migratorios y / o anormal crecimiento neuronal. Otro estudio confirma que ese efecto es más intenso en las regiones que contienen mayores receptores de glucocorticoides como son la amígdala, el hipocampo y la corteza pre - frontal.(10)(11)

A causa de que las investigaciones previas han focalizado en el apego afectivo madre - hijo y la ineficiente vinculación emocional inicial como posibles causales de alteraciones del neurodesarrollo, poco se sabe acerca de las potenciales consecuencias del estrés materno en el embarazo. Por ejemplo, durante años se consideró que el autismo era causado por problemas relacionales del bebé naciente con una madre “refrigeradora”.

El presente estudio también encontró aumento en los problemas de comunicación que hoy se ubican dentro del espectro del autismo (problemas de comunicación, del lenguaje, inestabilidad del ánimo, problemas de socialización, sin embargo, para examinar posibles rango de consecuencias del efecto del estrés materno sobre el neurodesarrollo, se requerirá de futuras investigaciones de niños con este tipo de problemas, buscando la relación entre ellos y la presencia de estrés materno intenso y prolongado. En algunos países ya hay alerta en situaciones de embarazos que han estado bajo estrés para iniciar estimulación específica desde muy temprano. En Ecuador no ha habido un estudio en relación al tema. Sería importante compartir este estudio con ginecólogos y pediatras para aumentar la alerta y prevención a tiempo, y con otros profesionales de salud mental y emocional, para establecer las adecuaciones pertinentes en esos casos.

Limitaciones y posibles fortalezas

Antes de discutir las implicaciones de los resultados, algunos aspectos metodológicos deben ser considerados.

Para este estudio se seleccionaron todos los pacientes cuyas edades estaban debajo de 6 años que fueron traídos a la consulta privada para una evaluación. Se realizó una revisión retrospectiva de la historia clínica de cada uno tomado del reporte de los padres. No tuvimos exámenes de sangre que reporten niveles de cortisol de la madre. Nos basamos en las anotaciones de situaciones estresantes de esa historia clínica al momento de la evaluación.

Este estudio también tiene fortalezas. Es el segundo estudio que realizamos dentro de la consulta. El primero ya había dado resultados similares y este los pudo replicar. Por ello, este estudio añade conocimientos valiosos sobre el efecto del estrés materno intenso y prolongado durante las primeras etapas del embarazo como posible causal de alteraciones en el neurodesarrollo, afectando especialmente en funciones límbicas, comunicación social y lenguaje. Sería importante tomar en cuenta que el grupo de estudios no fue diseñado ni seleccionado específicamente sino solamente por edad.

Implicaciones clínicas

Teniendo en cuenta el aumento significativo de diagnóstico de niños con importantes problemas en el neurodesarrollo y cuya causa no queda claramente establecida, pensamos que nuestra propuesta, apoyada en un grupo amplio de estudios actuales, abre las puertas a la investigación en torno a la posibilidad de que los bebés expuestos a niveles altos de cortisol durante el embarazo podrían presentar lentificaciones maduracionales significativas en funciones de su sistema nervioso, específicamente aquellas partes que contienen mayores receptores de glucocorticoides.

Para ginecólogos y pediatras pudiera ser una interesante avenida de investigación prestando especial atención a madres y sus bebés cuando hubo estrés emocional durante el embarazo, para trabajar en prevención y/o minimización del efecto.

Los resultados nos llevan a enfatizar la importancia de prevenir realizando exámenes de niveles de cortisol en primeras citas del embarazo y sugerir a la madre técnicas que bajen esos niveles. Y en los casos en los que hubo exposición fuera de control, alertar a los padres para identificar signos de alteraciones maduracionales e intervenir a tiempo.