INTRODUCCIÓN

Desde 1990 la temática intercultural ha ocupado un espacio relevante a nivel mundial (Walsh 2009), traducida en la atención de diferentes componentes sociales como las migraciones y el desarrollo de la tecnología, que han impactado en las comunicaciones globales y en la reivindicación de los pueblos indígenas. En ese sentido, “en los países latinoamericanos, la atención se centra en las relaciones de los pueblos que conviven en espacios multiculturales” (Espinoza-Freire y León-González 2021: 188).

La interculturalidad puede ser definida como concepto y como práctica, expresada en la comunicación y relación entre diferentes culturas, que no se limita a solo un contacto entre ellas, sino a un intercambio equitativo, en condiciones de igualdad. Asimismo, se entiende como un proceso constante de comunicación, reciprocidad y aprendizaje entre personas y grupos de diferentes tradiciones culturales, encaminados a construir respeto mutuo, desarrollando capacidades, sea cual fuera sus diferencias sociales y culturales (Walsh 2005).

La educación intercultural es “fundamental para la formación de valores ciudadanos, fomentando identidad, pues presupone la reciprocidad cultural y la interacción entre los sujetos que intervienen en el proceso educativo” (Rivera 2020: 391).

En países como Ecuador y Chile se han realizado revisiones acerca de la educación intercultural que incorporan elementos que direccionan la práctica educativa. (Espinoza y Ley 2020) hallaron que algunos currículos muestran errores en el aspecto sociocultural, por lo que se ven limitadas las interrelaciones culturales, a tal punto de que los saberes indígenas no son considerados, y se desaprovecha su aporte en el ámbito educativo.

Por su parte, (Villalta 2016) analiza el concepto de cultura y pone en evidencia la noción de diferencias culturales. Refiere que en la educación intercultural dicha noción se enriquece mediante diversas experiencias humanas al abordarse las interacciones en el contexto educativo, por lo que se aporta a la consolidación de una identidad cultural, que solo este tipo de encuentros puede hacer posible, y que se manifiesta en el actuar, transversal a las realidades sociales a nivel macro y micro.

En consecuencia, se asume que deben continuar este tipo de investigaciones, en especial, en esta coyuntura, en tanto que

. (UNICEF 2021 :13)La necesidad de responder con rapidez a la emergencia sanitaria, no puede ser motivo para incurrir en una homogenización de la educación y desestimar los avances, todavía insuficientes, que se venían dando por una educación que atienda a la diversidad y se centre en el estudiante como sujeto de derechos

En países con diversidad cultural, la interculturalidad es un propósito todavía no alcanzado; hasta ahora, no se ha tomado en cuenta la multiculturalidad. Por el contrario, se han promovido prácticas de discriminación, racismo y exclusión.

Por tanto, el objetivo de esta investigación es analizar las características de estudios primarios sobre interculturalidad en educación básica en países latinoamericanos, a través de la estimación del número de artículos publicados cada año y la base de datos que representan, identificando las peculiaridades de cada investigación, sintetizando los aportes y resultados proporcionados en función de cinco categorías emergentes.

METODOLOGÍA

En función del objetivo de este estudio, se ha realizado una revisión sistematizada de investigaciones primarias, a través de las sugerencias de la declaración PRISMA, respecto a los criterios de elegibilidad, fuentes de información, estrategias de búsqueda y el diagrama de flujo (Grant y Booth 2009; Moher 2009).

A saber:

Primero: Se consideraron los criterios de elegibilidad para la revisión de la literatura, con los siguientes criterios de inclusión:

a) artículos sobre interculturalidad y educación intercultural en Latinoamérica;

b) publicados en español, inglés y portugués;

c) desarrollados en educación básica;

d) publicados entre los años 2014 y 2021;

e) de acceso abierto y texto completo.

Por otra parte, los criterios de exclusión considerados fueron:

a) publicaciones de artículos de opinión, resúmenes de conferencias, informes técnicos, cartas al editor, ensayos, tesis, libros;

b) investigaciones de nivel educativo distinto al básico;

c) artículos realizados fuera de los años 2014 al 2021;

d) de idioma diferente al español, inglés y portugués;

e) acceso cerrado y con costo de visualización;

f) países no pertenecientes a América Latina.

Segundo: Se aplicó la estrategia de búsqueda, que comprendió la revisión de artículos de revistas en Scopus, Scielo y Dialnet, tres bases de datos con acceso libre, publicados entre los meses de junio y julio de 2021. Para ejecutar las búsquedas se utilizaron los descriptores: Interculturalidad, Educación Intercultural y Educación Básica.

Asimismo, se ejecutaron las siguientes combinaciones de descriptores: en español Interculturalidad y Educación Básica, Educación Intercultural y Educación Básica, Interculturalidad, Educación Intercultural, y en inglés Interculturality and Basic Education, Intercultural Education and Basic Education.

Tercero: Con respecto a la idoneidad e inclusión de artículos para revisión y síntesis, se accedió a los de texto completo, y se efectuó una revisión de resúmenes y títulos, en correspondencia con los criterios de inclusión y exclusión establecidos con anterioridad, con la finalidad de elegir a aquellos que fueron revisados, analizados, interpretados, y depurar los que no estuvieron alineados a los objetivos y criterios de selección. Cabe destacar que el proceso de inclusión de los estudios primarios se efectuó de forma independiente por los investigadores. Por tanto, los desacuerdos que se presentaron fueron resueltos a través de la verificación y toma de decisión sobre los documentos por ambas partes.

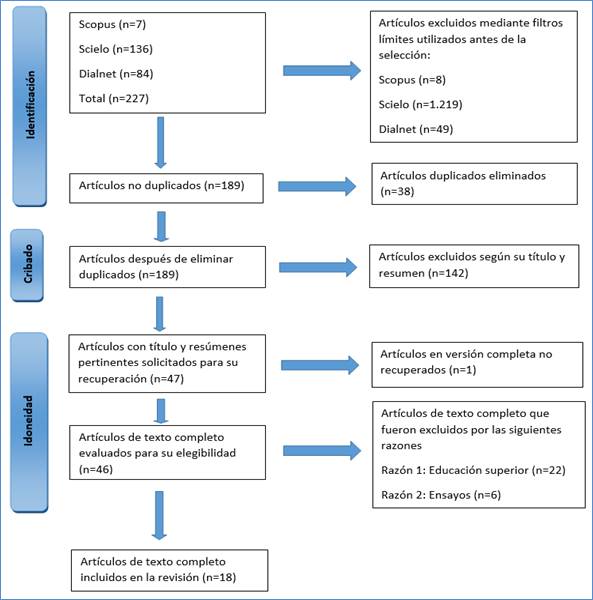

Cuarto: Se realizó la figura del diagrama de flujo, en el que se muestran los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las investigaciones sobre interculturalidad en estas últimas décadas aportan diferentes elementos, tanto desde la “reflexión teórica, como desde el punto de vista de las iniciativas concretas, especialmente, en el ámbito de la educación” (Ferrão 2010:337), con miras a consolidar procesos democráticos en países latinoamericanos.

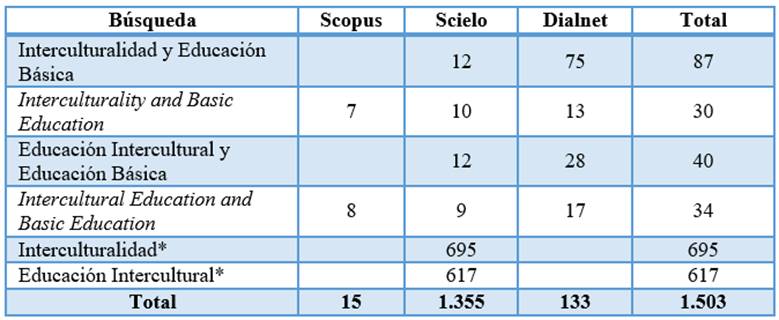

El análisis de la revisión sistematizada realizada se hizo sobre 1.503 investigaciones, que resultaron al aplicar las palabras clave en español (Interculturalidad, Educación Intercultural y Educación Básica), y en inglés (Interculturality, Intercultural Education, and Basic Education). Se encontraron en las bases de datos (Scopus = 15, Scielo = 1.355 y Dialnet = 133), considerando todas las investigaciones y estudios relacionados al tema.

Por lo demás, fueron aplicados filtros límites o criterios de inclusión y exclusión, considerados por esta investigación: estudios de acceso abierto, correspondientes a las ramas de la educación y ciencias sociales, año de publicación, en el periodo de 2014 a 2021, y español, inglés y portugués (n=1.276).

En cuanto al filtro de temática, se incluyeron solo artículos que contuvieran interculturalidad, educación intercultural, en el contexto de la educación básica. Por consiguiente, se descartaron los artículos duplicados (n=38), y aquellos con títulos y/o resúmenes que no estaban de acuerdo con la temática (n=142). Del mismo modo, no se pudo recuperar un artículo en su versión completa, por lo que se excluyó (n=1).

Finalmente, fueron excluidos (n=22) artículos que pertenecían a Educación Superior y (n=6) publicaciones que eran ensayos. El resultado final fue (n=18) empleados en el presente estudio, tal como observaremos en el siguiente diagrama de flujo (Figura 1).

En la Tabla 1 tenemos la relación inicial de las publicaciones encontradas como resultado al aplicar las palabras clave, en cada una de las bases consultadas de acuerdo a los criterios de búsqueda e inclusión.

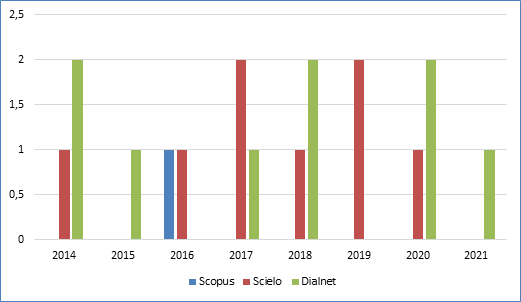

Con respecto a las publicaciones sobre interculturalidad y educación intercultural por año de publicación, en la Figura 2 se puede apreciar que en 2015 y 2021 se produjo un artículo por cada año; en 2016 y 2019 dos artículos, en 2014, 2017, 2018 y 2020 tres artículos, con lo cual, son los años en los que existen más artículos publicados sobre el tema en cuestión. Es importante señalar que hubo una disminución notable en lo que va del presente año.

Fuente: Base de datos de Scopus, Scielo y Dialnet

Figura 2: Artículos publicados por año de 2014 a 2021

En una investigación anterior, se indicaba que entre los años 2000 y 2013 se publicaron 30 artículos sobre educación intercultural en Latinoamérica. En cuanto al presente estudio, en el periodo 2014 - 2021, hubo 18 artículos, lo que nos lleva a afirmar que en estos siete años y medio se publicaron más artículos que los reportados en la investigación anterior, lo que expresa una media de 2,4.

De los 18 autores, los países donde se produjo una mayor producción fueron: Brasil (Alves y Rebolo 2017; Barth 2014; Ferrão 2016; Guedes y Pires 2020; Sehnem et al. 2016) y Chile (Bustos 2015; Jiménez et al. 2020; Lepe 2018; Mela 2020; Quilaqueo 2019) seguido de Ecuador (Espinoza y León 2021; Morales et al. 2017; Yépez et al. 2018), México (Bello 2014; Mantilla 2018) y Costa Rica (Brenes et al. 2019; Garita 2014) y el país con menos producción es Argentina.

Respecto a las bases de datos, Dialnet es el que más cantidad de artículos presenta (n=9), seguida de Scielo (n=8) y Scopus (n=1) respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2: Distribución de las publicaciones según países y base de datos

Fuente: Base de datos de Scopus, Scielo y Dialnet

A partir de lo encontrado, podemos colegir que desde los años 90 se consolida una posición acerca de la interculturalidad, con lo que se establece el interés para que sea incluido por los actores sociales, con el propósito de que se constituya en una característica de la sociedad, que transita en el proceso de la construcción de una ciudadanía democrática e intercultural. No obstante, en las múltiples investigaciones revisadas se puede advertir la resistencia de la sociedad en relación con este tema, al surgir inconvenientes a la hora de asumir el enfoque intercultural en la educación (Ferrão 2010).

Brasil y Chile son los países con el mayor número de publicaciones que se han revisado para esta investigación, le siguen Ecuador, México, Costa Rica y Argentina. En el caso de los demás países de la región no se identifican investigaciones al respecto.

Por otra parte, de los 18 artículos científicos seleccionados, solo uno fue encontrado en Scopus. De otro lado, se constató que los investigadores que emplean esta base de datos para sus publicaciones deberán especificar la metodología empleada de manera expresa, así como las técnicas y procedimientos que utilizaron en la realización de diferentes estudios (Chaparro et al. 2016). Se constata que más de la mitad, 10 en total, no hace mención de la metodología ni del instrumento de recolección de datos.

Respecto al enfoque, la mayoría de estudios (n=16) fueron cualitativos, de los cuales (n=8) contaron con diseño etnográfico, mientras que los restantes se distribuyeron entre diseños investigación-acción, fenomenológico, investigación participativa y teoría fundamentada. Cabe señalar que se halló una investigación con enfoque cuantitativo y diseño no experimental-descriptivo, y un estudio mixto con abordaje etnográfico y no experimental exploratorio.

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos de estos estudios, en los de enfoque cualitativo se trató de guías de entrevista (n=5), seguido de grupos focales (n=2) y con (n=1): observación de talleres, notas de campo, guía de encuesta, análisis de documentos, observación simple y participante. Respecto a los de enfoque cuantitativo, el instrumento fue la guía de encuesta y en estudio mixto, el de casos, guía de entrevista y pruebas estandarizadas. Además, existen estudios (n=10) que no mencionan el instrumento de recolección de datos. (Tabla 3).

Tabla 3: Características metodológicas de los estudios incluidos

Fuente: Base de datos de Scopus, Scielo y Dialnet

En este caso, la metodología de los estudios seleccionados corresponde al enfoque cualitativo, así como el cuantitativo y mixto (Levitt et al. 2018). Sobre el enfoque cualitativo, se identificaron ocho publicaciones con diseño etnográfico, cuatro de investigación-acción, dos fenomenológicos, uno teoría fundamentada y uno de investigación participativa, y fue el diseño etnográfico el más utilizado por los autores. Igualmente, hicieron uso del enfoque cuantitativo de diseño no experimental-descriptivo, y el enfoque mixto de diseño etnográfico y no experimental-exploratorio; estos dos últimos fueron los de menor preferencia para los investigadores.

En relación con los instrumentos para recolectar datos, en los de enfoque cualitativo se encontró que, en cinco artículos utilizaron la guía de entrevista, mientras que en los demás los grupos focales, observación de talleres, notas de campo, guía de encuesta, análisis de documento, observación simple y participante. No obstante, 10 estudios no mencionan el instrumento de recolección.

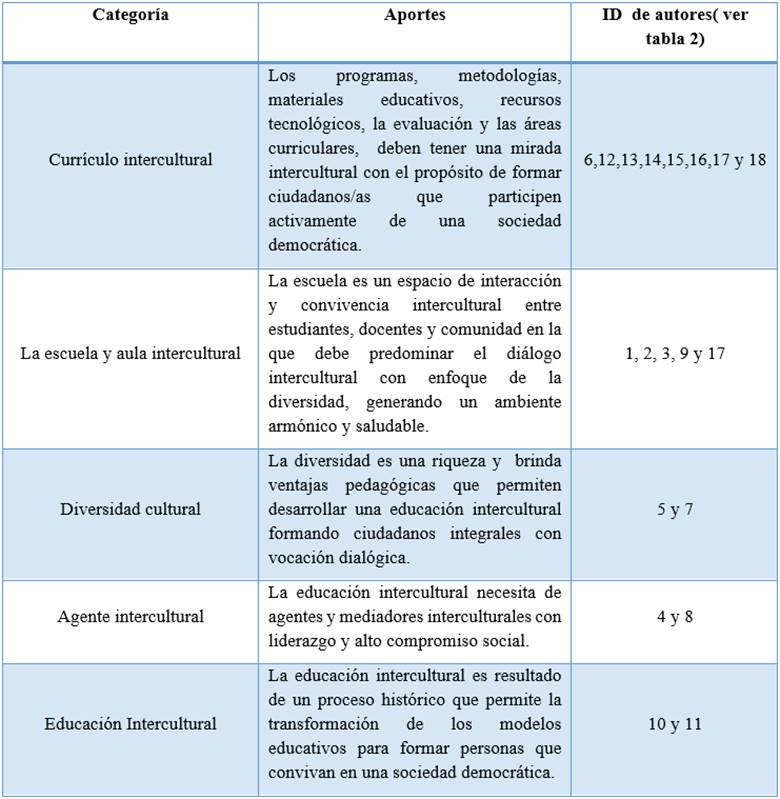

En la Tabla 4 podemos observar que emergen categorías como: currículo intercultural, mencionado por (n=8) autores, seguida de: la escuela y aula intercultural, mencionada por (n=5), las demás categorías: diversidad cultural, agente intercultural y educación intercultural fueron mencionadas por (n=2).

Tabla 4: Síntesis de los aportes según categorías emergidas

Fuente: Base de datos de Scopus, Scielo y Dialnet

Las categorías identificadas en los principales resultados de estas investigaciones dan cuenta de que ocho de ellas concluyen que el currículo debe ser intercultural, a fin de formar ciudadanas y ciudadanos que participen activamente en una sociedad democrática. Se enfatiza que “Estos, en muchos casos, son folclorizantes y se limitan a incorporar en el currículo escolar, componentes de las dos culturas, de grupos sociales considerados diferentes, particularmente indígenas y afrodescendientes” (Ferrão 2010:341).

En esa perspectiva, se hace necesario replantear el discurso intercultural, “no solo para legitimar las experiencias educativas no escolares de los niños indígenas y migrantes, sino también, para construir propuestas escolares más inclusivas y atentas a las trayectorias formativas de todos los niños” (Novarro et al. 2017:956).

Otras de las categorías identificadas son la escuela y aula intercultural, referidas por cinco autores, quienes manifiestan que la escuela es un espacio de interacción y convivencia intercultural que favorece la interrelación entre culturas diferentes, y genera un ambiente armónico y saludable. Así, “

” (Sehnem et al. 2016:137). Solo así podremos pensar en “la escuela como un espacio para vivir y ejercitar la interculturalidad, construyendo un lugar de conocimiento común y compartiendo experiencias” (Barth 2014:145).Las clases se convierten en encuentros culturales entre alumnos y profesores en un continuo registro etnográfico sobre el otro

La diversidad cultural es una tercera categoría identificada. En dos estudios señalaron que esta es una riqueza, y que el ser diferente es una ventaja pedagógica que permite desarrollar una educación que forme a ciudadanas y ciudadanos con actitudes de diálogo intercultural. La diversidad “

” (Arroyo 2013:145).es una de las características definitorias de la humanidad, y por ende, de nuestras sociedades. La escuela, como institución reflejo de la sociedad, no es ajena a ella, y debe encargarse de las diversidades que la atañen

Sobre la categoría agente intercultural, dos autores señalan que para una educación intercultural se necesita de agentes y mediadores interculturales, que posean un alto compromiso social y un gran liderazgo, hacia un ejercicio profesional con competencia intercultural “que implica, para la persona orientadora, ser consciente de su propio bagaje sociocultural, teniendo apertura a la diversidad cultural existente, en un contexto particular y contextualizar su práctica culturalmente” (Garita 2014:289).

Finalmente, en dos estudios se señala que la Educación Intercultural es:

. (Lepe 2018:12)Producto de un complejo ensamble de diferentes dispositivos muy heterogéneos que, si bien es cierto, emergieron y se han configurado desde los primeros años de la conquista y colonia hasta la fecha, han pasado por diversos modos de articulación que deben ser estudiados en su especificidad histórica, puesto que es allí, en su discontinuidad, donde se juegan las preguntas radicales que colocan a la educación bajo la mirada de quienes implementan los programas en el aula

Expresado de este modo, con la Educación Intercultural no solo se transforma la escuela o se fortalecen las competencias interculturales, sino también los modelos educativos. En ese sentido:

. (Aguado 2005:44)La Educación Intercultural propone una práctica educativa que sitúe las diferencias culturales de individuos y grupos como foco de la reflexión y la indagación en educación. Se propone dar respuesta a la diversidad cultural propia de las sociedades democráticas desarrolladas desde premisas que respetan y/o valoran el pluralismo cultural como algo consustancial a las sociedades actuales y que se contempla como riqueza y recurso educativo

Un aspecto que merece ser mencionado corresponde a las limitaciones presentadas en este estudio, referidas al número de publicaciones producidas por autores de otros países. En efecto, en el periodo investigado, no se han encontrado publicaciones de países con características y realidades similares, como por ejemplo de Perú, Bolivia, Colombia y, por ende, no representan la totalidad de publicaciones referidas al tema. Asimismo, existe restricción en ciertas bases de datos para acceder al texto completo de algunas de estas publicaciones y/o no cuentan con filtros minuciosos para precisar las búsquedas.

CONCLUSIONES

En sociedades diversas y multiculturales como las latinoamericanas, el enfoque intercultural constituye un eslabón en la construcción de la pluralidad y la democracia.

Con este estudio se ha podido poner sobre el tablero aquello que se viene movilizando en las prácticas educativas del sur del continente, acerca de la interculturalidad y su presencia en la formación de los estudiantes. De ahí que, un aspecto que merece tratamiento especial se corresponde con las pistas para imaginar una interculturalidad para todos, que traspase los límites de lo indígena u originario, y transite, por el contrario, hacia la perspectiva de una educación que tenga como asidero a la diversidad toda.

En las investigaciones consultadas, la inclusión de la interculturalidad en la educación básica en países latinoamericanos ha ido incrementándose, con lo cual queda explicitado el interés por parte de los investigadores, que a efectos de contribuir con una sociedad justa y con igualdad de oportunidades de acceso a recursos económicos, educativos y sociales, ponen como condición desterrar toda forma de discriminación, para lo que la competencia intercultural deviene una herramienta práctica de cara a asumir una conducta social y ciudadana diferente.

Con respecto al ámbito geográfico, esta investigación abarcó países de Latinoamérica; Brasil y Chile mostraron un mayor número de estudios referidos a la interculturalidad. A estos, se les suman Ecuador, México, Costa Rica y Argentina, con un número reducido de publicaciones. En cuanto a los demás países que conforman la región, no se encontraron publicaciones respecto al tema en el periodo investigado.

En relación con la metodología, la mayoría de investigaciones usaron el enfoque cualitativo con diseño etnográfico, y otros diseños, como investigación-acción, fenomenológico, investigación participativa y teoría fundamentada; asimismo, se registró un estudio con enfoque cuantitativo y diseño no experimental-descriptivo, además de un estudio mixto de diseño etnográfico y no experimental-exploratorio.

Por último, se identificaron las siguientes categorías: currículo intercultural, la escuela y aula intercultural, diversidad cultural, agente intercultural y educación intercultural, las que enriquecieron la discusión del estudio, dando a conocer que la interculturalidad se encuentra aún en constante proceso de afincamiento, análisis y reflexión, por lo que se convierte en un imperativo categórico continuar explorando otras entradas sobre este enfoque y su presencia definida en las prácticas pedagógicas de escuelas, colegios y programas educativos en todo el hemisferio