INTRODUCCIÓN

El Salvador ha sido un país históricamente vinculado al sector agrícola. De esa forma, al encontrarse su territorio dentro de la zona de domesticación del maíz hace miles de años (Mazoyer & Roudart 2010; Vavilov 1932), el cultivo de este cereal posee particular importancia en la sociedad salvadoreña. Con ello, el sector primario y la cultura del maíz son fundamentales para entender el devenir histórico del país, desde la época precolombina durante la la explotación española y hasta tiempos actuales, como lo muestran Ayala y de Andrade (2016) o White (2009).

En tiempos mucho más recientes, particularmente desde inicios del siglo XXI, la tradicional agricultura de pequeño tamaño suscitará un renovado interés en la política salvadoreña. Esto viene explicado por una mezcla de factores externos e internos.

Entre los factores externos se puede mencionar la llegada de nuevos cuadros de dirigencia a instituciones internacionales agrícolas como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA). Estas organizaciones vienen a rebautizar la pequeña agricultura, practicada hace miles de años en El Salvador, como agricultura familiar, ganando así un foco de atención destacable a nivel internacional.

El interés de dichas organizaciones por la agricultura familiar en el país centroamericano se encuentra plasmado en documentos editados por tales entes desde el año 2010 (Cabrera 2013; FAO 2012; Tobar 2010). Con ello, no es coincidencia que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2014 como el año internacional de la agricultura familiar.

Por otra parte, entre los factores internos que explican este renovado interés en la agricultura destaca la llegada en 2009 de un gobierno ejecutivo ideológicamente diferente a El Salvador. De esa forma, la otrora guerrilla salvadoreña ganaría por primera vez la presidencia del país por la vía electoral.

Fruto de este cambio ideológico en el gobierno, colectivos relegados en el período de las administraciones conservadoras de 1989- 2009, serían poco a poco incluidos dentro de las políticas públicas del gobierno ejecutivo. De ahí, el sector agrícola y particularmente los pequeños agricultores, serán sujetos de acción pública mediante políticas sociales, como programas de apoyo a la producción de granos básicos, renovadas líneas crediticias, creación de mercados institucionales, entre otras.

Este reposicionamiento de la agricultura local, y especialmente la agricultura de pequeño porte, se vio catalizado en el país mediante la promulgación e implementación del Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural (PAF) desde 2011. Uno de los componentes más importantes de este plan giraba en torno a la donación de paquetes agrícolas para la producción de granos básicos.

Específicamente relacionado con el maíz, este programa incluía la donación de insumos convencionales, como por ejemplo 100 libras (45,45 kg) de fertilizante químico (fórmula nitrógeno, fósforo, potasio-NPK) y semilla híbrida de maíz para la siembra (25 libras, 11,36 kg.). Este tipo de insumos se encuentra alineado con una visión productivista de la agricultura como resquicio de la revolución verde en el país; de tal forma, autores como (Ayala 2020) o Ayala y Waquil (2019) han retratado que los órganos oficiales de extensión rural en El Salvador son más propensos a recomendar el uso de semilla híbrida de maíz.

Pese al alcance nacional, a la importancia del programa de paquetes agrícola dentro del PAF, y a los potenciales efectos positivos en la producción de maíz; esta iniciativa presentó algunos inconvenientes desde el inicio de su implementación. Por una parte, han existido serios señalamientos de corrupción, particularmente en lo que se refiere a la existencia de un sesgo político a la hora de la entrega de este beneficio (Aguilar, Baires, Arauz y Murcia 2010).

Algunos de estos señalamientos de corrupción tuvieron consecuencias directas notorias. Por ejemplo, que el ministro de agricultura, Manuel Sevilla, dimitiera de su cargo en 2010. Asimismo, estos señalamientos provocaron que el Ministerio de Agricultura haya realizado modificaciones al programa, buscando reducir el riesgo de que exista sesgo político.

Pese a estos cambios, hasta el año 2020 aún se identifican prácticas poco transparentes en este programa público, como lo ha retratado recientemente Rauda y Peña (2020). Factores como la politización y prácticas corruptas en programas públicos de subsidios agrícolas han sido identificados en otros países en desarrollo (Banful 2011; Holden & Lunduka 2013); con lo que se hace necesario poder reforzar mecanismos de control en El Salvador.

Para evitar prácticas poco transparentes, un tema que se torna fundamental es la existencia de lineamientos técnicos que definan la exclusión e inclusión de beneficiarios dentro de la política pública, y su consecuente registro en el padrón de beneficiarios. Sobre este particular, se ha denunciado a nivel nacional graves inconsistencias en este registro, lo que ha generado en algunos casos la pérdida del beneficio por parte de numerosos agricultores (La Prensa Gráfica 2013).

Además del proceso de inclusión de beneficiarios, Hernández (2013) resalta la existencia de inconvenientes asociados al proceso de entrega física de los paquetes, resultando no pocas ocasiones en exclusión de agricultores y en daños personales. Esta deficiencia en el registro oficial no es exclusiva de El Salvador, ya que similares dificultades han sido identificadas en otros programas de subsidios públicos (Holden & Lunduka 2013).

Pese a la existencia de estos indicios sobre prácticas poco transparentes en El Salvador, los trabajos centrados en esta temática se restringen únicamente a literatura gris, particularmente investigaciones periodísticas (Aguilar, Baires, Arauz y Murcia 2010; Rauda y Peña 2020) y reportes de organizaciones no gubernamentales como el de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) (2014).

Por otra parte, las investigaciones y reportes existentes sobre el tema presentan un carácter macro y general, siendo que esta política tiene una cobertura nacional. De esa forma, no es posible identificar textos rigurosos que destaquen las particularidades al interior de los diferentes departamentos o municipios.

Esta tendencia a centrarse en todo el país se ve patentada por documentos oficiales como los elaborados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (2012; 2014) o investigaciones privadas como la realizada por REDES (2014).

No obstante, abordar este programa gubernamental centrados en una escala diferente a la nacional puede proveer elementos puntuales de análisis, así como retratar diferencias y necesidades específicas al interior de las diversas localidades. Esto, a su vez permitiría proveer importantes insumos que faciliten la realización de los ajustes necesarios al programa, en función de las especificidades de cada localidad.

Con ello, dada la preminencia de estudios agrarios con enfoque nacional y la escasa literatura especializada al respecto, el presente texto busca contribuir al conocimiento de la realidad socio agraria salvadoreña tomando en consideración un enfoque pormenorizado a nivel municipal. Para ello, se toma en consideración una localidad emblemática del país: Ciudad Arce.

Este municipio posee características que lo distinguen de otros: se ubica relativamente cerca de la capital (50 km), existen importantes mercados agrícolas formales e informales cercanos, históricamente ha sido un departamento productor de gran cantidad de granos básicos y existen destacadas instituciones públicas centradas en el abordaje de temas socio agrarios, como se explicará detenidamente en la contextualización del lugar de estudio. De tal suerte, el artículo posee como objetivo general analizar el proceso de concesión de los paquetes agrícolas de apoyo a la producción de maíz (2013-2016) en Ciudad Arce.

METODOLOGÍA

Para alcanzar el objetivo planteado se utiliza la sistematización de experiencias marco interpretativo, enfoque oriundo de América Latina (Jara 2014), y ampliamente aplicado en la región desde los años 80 (Bañados y Ibáñez 1988). Originalmente centrado en el área de la pedagogía, las ciencias sociales y el trabajo social, durante los años ochenta y noventa, este marco se diseminó en Latinoamérica gracias a trabajos influyentes como los de García-Huidobro, Martinic y Ortiz (1989); Jara (Jara 2014; 2009); Martinic (1988); Palma (1992) o Santibañez y Álvarez (1996). Siguiendo la tradición de la sistematización de experiencias, el presente texto adopta fundamentalmente un carácter cualitativo.

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

Pese a su origen en las ciencias sociales, la sistematización de experiencias, ha sido utilizada en estudios socio agrarios, e incluso adoptada por agencias como la FAO. Al respecto, Jara (1994) define la sistematización como una

(FAO 2004: 16).“interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí”

Asimismo, el trabajo elaborado por Acosta (2005) bajo los auspicios de FAO define a la sistematización para los estudios socio agrarios como

(Acosta 2005 :7). Con ello, la FAO (2004) aplica tres etapas principales de la sistematización de experiencias para estudios agrarios en Centroamérica:“La organización y ordenamiento de la información existente con el objetivo de explicar los cambios más o menos sucedidos durante el proyecto, los factores que intervinieron, los resultados y las lecciones aprendidas que dejó el proceso”

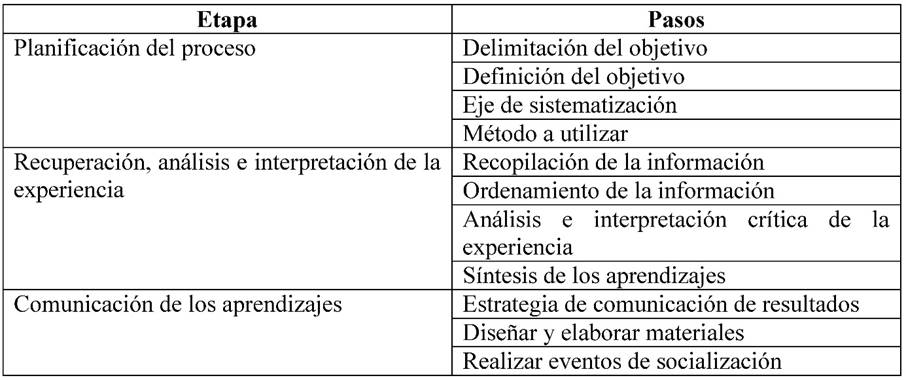

i) Planificación de la sistematización,

ii) Recuperación, análisis e interpretación de la experiencia y

iii) Comunicación de los aprendizajes

Dentro de cada una de estas etapas se proponen pasos metodológicos a seguir, según se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1: Etapas y pasos para la sistematización de experiencias

Fuente: Elaboración propia en base a FAO (2004)

De esta forma, el presente texto se fundamenta en los trabajos editados por la FAO (2004)y Acosta (2005). Con ello, se toma en consideración la definición de sistematización de este último y las etapas definidas por la FAO (2004), condensadas en la Tabla 1.

MÉTODO Y OPERACIONALIZACIÓN

Para realizar la investigación se tomó como eje de sistematización el proceso de inclusión y exclusión de agricultores en el padrón de beneficiarios del programa, por lo que el presente artículo tiene un enfoque retrospectivo, ya que se centra en un límite temporal entre los años 2013-2016.

Para llevar a cabo la sistematización, y particularmente la etapa de recuperación de la experiencia, se realizaron entrevistas presenciales en el año 2017 en Ciudad Arce. El instrumento era una guía de entrevista semi abierta, que recogía datos demográficos y productivos en relación con la forma del cultivo, procesamiento y consumo del maíz. En total, participaron 82 agricultores de la mencionada localidad, 13 mujeres y 69 hombres.

Se escogió tal número por método de saturación, al evidenciar que con 82 entrevistados no se obtenían respuestas que aportaran más a la discusión, una vez fueron tomados en consideración agricultores en todos los barrios. En muchos de los casos, los productores de maíz también producían otros granos básicos como frijol o maicillo (sorgo).

Adicionalmente, no todos los agricultores entrevistados fueron beneficiarios directos en los últimos años. En algunos casos, ciertos encuestados habían sido beneficiados en años anteriores, pero existió un proceso de exclusión desde 2010. En otros casos, algunos agricultores no eran originalmente beneficiarios, pero pasaron a disfrutar este beneficio posterior al año 2010.

Por lo que, tomar en consideración a agricultores que contaban con el paquete de apoyo, por una parte, así como algunos que no se beneficiaban de este programa por otra, permitió examinar los motivos por los que se podría generar un proceso de exclusión e inclusión de la iniciativa gubernamental.

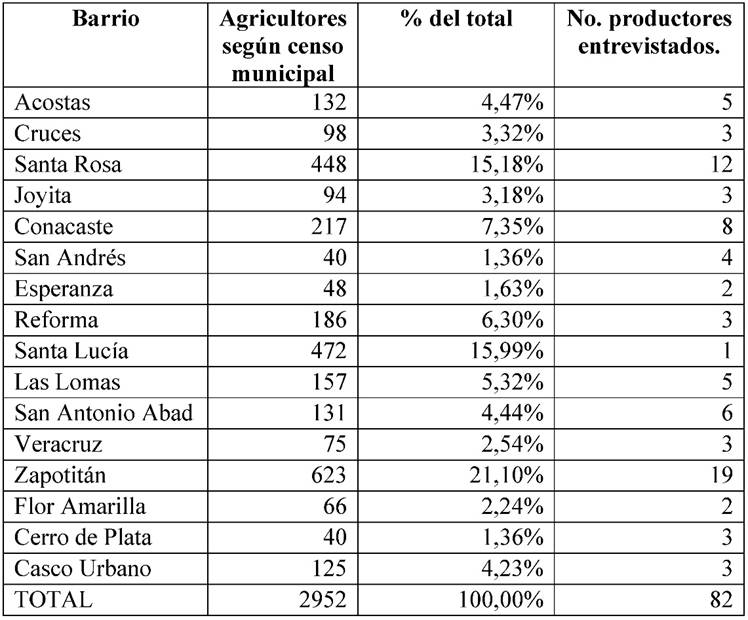

Para lograr una amplia representatividad en las respuestas de los entrevistados, se buscó la participación en cada uno de los barrios de Ciudad Arce, en la medida en que las condiciones de acceso a los diferentes asentamientos lo permitían, manteniendo correspondencia entre el número de agricultores existentes en cada barrio y los entrevistados, según lo muestra la Tabla 2.

Con ello, si bien no se utilizó un muestreo estadístico aleatorio, se considera que el número de entrevistados permitió retratar la diversidad de percepciones existentes en todo el municipio. La utilización de este tipo de muestra emana de la imposibilidad de acceder durante largos períodos a determinados barrios por temas relacionados con la seguridad personal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para comprender los resultados se aborda en primer lugar la contextualización del lugar donde se realizó el estudio, lo que aporta los elementos mínimos para dimensionar la relevancia de realizar la investigación en Ciudad Arce, así como estadísticas descriptivas relevantes. Posteriormente se realiza la recuperación de la experiencia como paso previo para realizar la interpretación crítica, como es costumbre en la sistematización de experiencias.

CONTEXTUALIZACIÓN DE PRODUCTORES EN CIUDAD ARCE

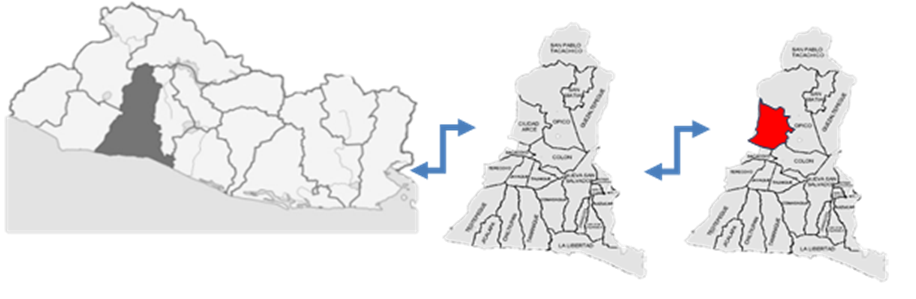

Fuente: Ayala (2018)

Figura 1 Localización de El Salvador, del departamento de La Libertad y del Municipio de Ciudad Arce (en rojo)

El municipio donde se centra la siguiente investigación es Ciudad Arce, localizada al noroeste del departamento de La Libertad, como lo muestra la Figura 1. Este municipio se sitúa aproximadamente a 40 km de Santa Tecla, y a 50 km de la capital del país, San Salvador.

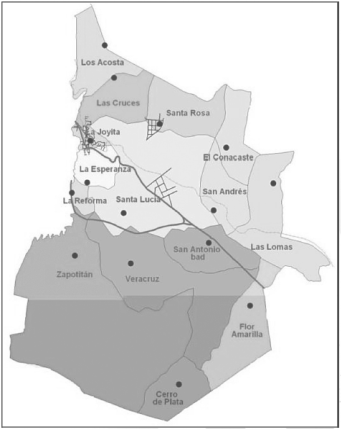

Ciudad Arce posee una extensión territorial de 86.72 km2 (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, 2012), con una distribución de 16 barrios, llamados localmente cantones, según se puede apreciar en la Figura 2. El municipio es atravesado por una importante vía de comunicación, la Carretera Panamericana, que recorre todo el país, así como la mayoría del continente.

Ciudad Arce es la sede de dos instituciones gubernamentales volcadas a temas socio agrarios: el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). La primera institución es la agencia oficial salvadoreña encargada del tema de la investigación agrícola y extensión rural, que posee agencias diseminadas por todo el país.

Por su parte, la Escuela Nacional de Agricultura es la única institución pública centrada exclusivamente en formación de agrónomos a nivel nacional. Estas dos instituciones se encuentran ubicadas dentro de un único complejo público en el llamado Valle de Zapotitán, asentamiento donde se han realizado importantes inversiones públicas durante el siglo XX, particularmente en el Distrito de Riego y Avenimiento de Zapotitán (Ayala 2018).

Desde el punto de vista poblacional, el municipio ha presentado importantes mudanzas en los últimos años, de esta forma, para 1992, la mayoría de los habitantes de Ciudad Arce, específicamente el 79,93%, habitaba la zona rural, mientras que para el año 2007, ese porcentaje se redujo a 31,22% (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico, FUNDE, 2013).

De forma paralela, el porcentaje de personas que viven en la zona urbana pasó en ese mismo período del 20,07% al 68,78% (FUNDE 2013). Adicionalmente, el municipio reportó un aumento poblacional de 20.518 personas en el período 1992-2007 (FUNDE 2013). De acuerdo al último censo de población y vivienda, Ciudad Arce alberga actualmente 60.314 habitantes (Ministerio de Economía, MINEC, 2008), lo que eleva la densidad poblacional a 695.18 personas por kilómetro cuadrado.

Estos cambios poblacionales pueden ser explicados en parte debido al aumento del sector industrial en el municipio y en localidades próximas. En ese sentido, en Ciudad Arce se localiza la zona industrial American Park, que concentra 22 empresas (FUNDE 2013), destacadamente firmas del sector textil. Similarmente, al interior del municipio se localizan importantes empresas del sector agroalimentario (MOLSA, Avícola Salvadoreña, Sello de Oro, Granja Avícola Estrella de Oro, Gumarsal, Dos Ceibas), de muebles (Indufoam, Muebles Encina), de construcción, entre otras (FUNDE 2013).

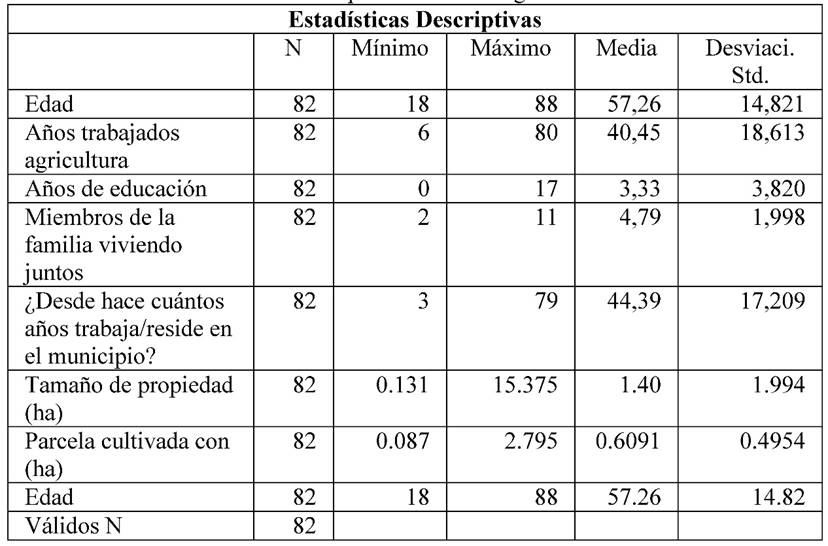

Parte de la información descriptiva básica recabada en el trabajo de campo es presentada en la Tabla 3. Con ello, en Ciudad Arce se puede notar cómo la edad de los agricultores entrevistados es relativamente alta, con una media de 57.26 años y con más de cuarenta años de experiencia en el trabajo agrícola.

De los entrevistados, el 84% de ellos eran del sexo masculino, mientras que casi el 16% eran mujeres. Cifras similares son reportadas a nivel nacional por el último censo agropecuario en lo que respecta a distribución de agricultores por los agricultores entrevistados.

Tabla 3: Estadísticas descriptivas sobre los agricultores entrevistados

Fuente: Elaboración propia proveniente de la información recolectada

De los entrevistados para el presente texto, el 69.5% (n=57) cultivan principalmente maíz y frijol. El restante posee una producción más diversificada, ya sea en algunas frutas, hortalizas o producción pecuaria. La gran mayoría de ellos (93.9%, n= 77) tiene como proyecto familiar continuar trabajando en las labores agrícolas, lo que ejemplifica el gran arraigo que se posee con este sector.

En sentido similar, este arraigo tiene características intergeneracionales, puesto que el 90% de los entrevistados expresa que familiares cercanos ya se dedicaban a las actividades agrícolas. En muchos de los casos, los agricultores entrevistados expresan la influencia de un familiar próximo en el aprendizaje sobre tareas agrícolas en el municipio.

Algunas de estas características de arraigo a la agricultura estarían en consonancia con la visión del mundo, cultura tradicional y la racionalidad del llamado campesino; descrito desde los años setenta por estudios clásicos como los de Shanin (1971; 1973).

Con ello, todo indica que en el caso de Ciudad Arce, los entrevistados presentan una relación integral con la agricultura como forma de vida, no representando únicamente una profesión. Esta parece ser una distinción básica entre el campesinado y la agricultura familiar, oriunda de Brasil.

RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA

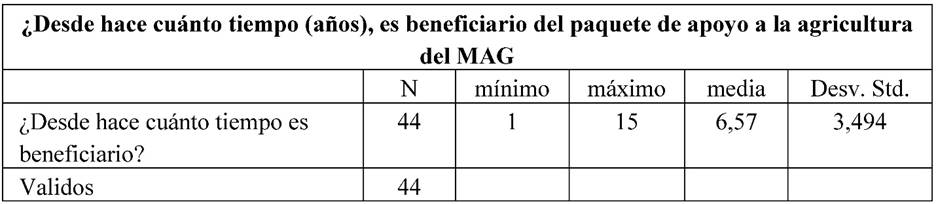

Según la información recolectada en el trabajo de campo, 44 agricultores (53.65%) son beneficiarios del programa de apoyo a la producción de granos básicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Ciudad Arce. En media, como lo muestra la Tabla 4, los beneficiarios gozan de esta prerrogativa desde hace 6.57 años.

Para ser beneficiario del programa, existen algunos requisitos que deben ser satisfechos según el MAG (2019):

• Ser productor de subsistencia.

• No poseer más de 3 manzanas (2.07 hectáreas) de cultivo de maíz y/o frijol.

• Figurar en el documento único de identidad como agricultor, jornalero, ga nadero, ama de casa o servicios domésticos .

• Estar inscrito en el padrón.

Además de estos requisitos, existían algunas prohibiciones para que determinadas personas accedieran al programa. Con ello, se excluía a funcionarios públicos, personas que formaban parte del núcleo familiar de otro beneficiario, extranjeros, y productores comerciales.

De esa forma, y asumiendo que se cumplían con las exigencias necesarias para ser beneficiario del programa, uno de los primeros pasos para ser acreedor al paquete era la inscripción en el padrón de posibles beneficiarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Según lo expresaban los entrevistados, este es una de las etapas que ha revestido mayor confusión y mudanzas en los últimos años.

Con ello, agricultores relatan que al inicio del programa en el año 2009 y hasta 2013, las personas que deseaban obtener este paquete de estímulo agrícola podían abocarse a las correspondientes alcaldías para realizar el registro en el padrón público. En el caso de Ciudad Arce, el registro se realizaba en la Unidad Agrícola de la Alcaldía del Municipio, situada en su casco urbano.

En realidad, el trabajo que realizaban las Alcaldías a nivel nacional era la compilación de la información de los productores y el traslado de esta al MAG para la inclusión en el padrón. De esta forma, el gobierno municipal únicamente facilitaba el proceso para los agricultores locales. Similarmente, la alcaldía se desplazaba a diferentes barrios para empadronar a diversos agricultores. Al respecto, un entrevistado comenta:

Aquí anduvieron antes sacando un apunte, un censo para registrar. Le piden el DUI (documento único de identidad) a uno. A nosotros nos empezaron a dar los primeros dos años, lo daban en la alcaldía... Ahora como que han ido mejor, como que hay alguien observando y haciendo un inventario distinto. Porque a mí me lo dieron los primeros dos años, cuando lo entregaban en Arce. (J. C. Carlos, comunicación personal, 13 de marzo, 2017)

Posteriormente, una vez los inscritos habían pasado por los filtros correspondientes del MAG, la alcaldía también ayudaba facilitando la entrega física de los paquetes agrícolas. Este trabajo logístico era gestionado junto al propio MAG y la Agencia Oficial de Extensión Rural (CENTA).

Con ello, si bien la alcaldía en Ciudad Arce no era encargada de gestionar directamente la ayuda a los agricultores, la misma poseía cierta notoriedad al facilitar el registro y la logística a la hora de la entrega de paquetes agrícolas. En algunas ocasiones, agricultores arcenses han expresado que diferencias ideológicas o desencuentros personales con los representantes de la alcaldía tuvieron como consecuencia la exclusión como beneficiario del programa ejecutivo. Al respecto, se hace pertinente el comentario de uno de los entrevistados:

Aquí hay un montón de gente que son allegados al partido. Ellos van a repartir a la gente cercana al partido. Pasan registrando a gente que más o menos quieren. Con el paquete se hace política. A mí no me gusta andar detrás de ellos, porque a los pocos días nos piden que vayamos a manifestaciones. (J. Pérez, comunicación personal, 21 de febrero, 2017)

El tema de la afinidad política ha sido un constante debate desde la implementación de este programa en 2009 hasta la actualidad en 2020 (Aguilar et al. 2010; Rauda y Peña 2020). En ese sentido, el mismo MAG (2014) ha hecho alusión explícita a la necesidad de la despolitización en la entrega de los paquetes agrícolas a nivel nacional y a la mejora en el padrón de beneficiarios.

De esa forma, los alegatos en Ciudad Arce referentes a la exclusión por temas políticos e ideológicos son probables, si bien el trabajo de campo realizado no ha podido confirmar este hecho fehacientemente. Asimismo, la corrupción de funcionarios públicos y la existencia de sesgos políticos partidarios no son exclusivos del programa de apoyo a la producción en El Salvador, ya que han sido identificadas distorsiones similares en programas de subsidios agrícolas en África gracias a trabajos como los de Banful (2011), Tambulasi (2009) o Holden y Lunduka (2013).

En función de estos inconvenientes e indicios sobre distorsiones políticas en la asignación del beneficio, el sistema de registro en el padrón sufrió algunas modificaciones. De esa forma, se estableció que las alcaldías no realizarían el proceso de facilitación para la inclusión de beneficiarios en el padrón, siendo de esa forma el MAG el único ente encargado de tal registro desde el año 2014 (MAG 2014 ).

Con ello, los solicitantes debían realizar su inclusión directamente en las oficinas del Ministerio, específicamente en la Dirección General de EconomíaAgrícola. Esto representaba en muchos casos un requisito infranqueable para los agricultores de Ciudad Arce, ya que este municipio se encuentra a 40 kilómetros de Santa Tecla, sede del Ministerio.

Así, un buen número de agricultores no pudieron ser incluidos en el padrón, lo que trajo consigo la imposibilidad de recibir el beneficio gubernamental. Según la información de campo recolectada, diversos productores resintieron el cambio en el mecanismo de registro, perjudicándolos a la hora de obtener esta prestación.

Adicionalmente, si se toma en consideración que el programa ministerial poseía un alcance nacional, resultaba poco probable que agricultores de los municipios más alejados del país tuvieran la disposición de trasladarse físicamente hasta la sede del Ministerio, con el objetivo de realizar el respectivo registro. Por ello, se estableció que alternativamente al registro presencial se pudiera realizar este trámite mediante llamada telefónica al Ministerio. Para ello, esta entidad gubernamental habilitó un centro de llamadas, lo que flexibilizaba la forma de registro.

Una vez que los agricultores han sido inscritos en el padrón, y al no existir ninguna causal de exclusión, los paquetes eran entregados próximos a la época de siembra, especialmente antes del mes de mayo para el caso del maíz.

Específicamente para Ciudad Arce, la entrega física de los insumos se ha realizado en diversos lugares dependiendo del año en cuestión, variando entre el casco urbano del municipio, en las inmediaciones de la agencia oficial de extensión CENTA y cerca de la Carretera Panamericana, en el desvío del vecino municipio de San Juan Opico.

A nivel logístico, este último arreglo es el que más facilita la entrega para el Ministerio, ya que es un local de fácil acceso para agricultores de diversos municipios aledaños. Pese a ello, esta representa la alternativa más complicada para los beneficiarios de Ciudad Arce, puesto que deben desplazarse fuera de su municipio para recibir los insumos.

En función de la distancia y de la ubicación en los barrios más alejados, existen agricultores que deben de encontrar un medio de transporte adecuado para el traslado de los insumos agrícolas; en muchas ocasiones los entrevistados expresaron que era necesario contratar un servicio de transporte privado. Esta dificultad se evidenció como determinante para agricultores que moraban en los asentamientos más alejados y con vías de transporte más precarias en Ciudad Arce, como el barrio Cerro de Plata, Las Cruces o Las Acostas (ver Figura 2).

Por otra parte, numerosos agricultores expresaron que únicamente en el momento de la entrega física es cuando existía una retroalimentación sobre la inclusión o exclusión dentro del padrón de beneficiarios. De esa forma, algunos entrevistados comentan que pese a haber realizado el proceso de registro en el padrón, no constaban como beneficiarios del programa el día de la entrega.

Con ello, pese a realizar el registro, y a haberse desplazado hacia el lugar de entrega, algunos agricultores de Ciudad Arce expresaron su descontento por no haber recibido el paquete agrícola en el período estudiado. Esto indica la existencia de un déficit en la información que reciben, particularmente en el proceso de verificación de estatus de beneficiario y su necesaria inclusión en el padrón público.

INTERPRETACIÓN CRÍTICA

La exposición de los hechos y las vivencias expresadas por los agricultores de Ciudad Arce en el período 2013-2016 muestran las dificultades encaradas a la hora de acceder al paquete de apoyo a la agricultura de granos básicos. La valoración de los agricultores del programa público ya sea positiva o negativa, parece estar directamente relacionada con la inclusión o exclusión como beneficiarios.

De esa forma, numerosos productores muestran reticencias y valoraciones negativas sobre esta iniciativa apuntaladas por i) la exclusión de este plan gubernamental o ii) por la inclusión parcial al mismo. Algunos de los entrevistados, por ejemplo, muestran que algunas personas seleccionadas en el programa no cultivan maíz, con lo que este paquete público a veces se direcciona a personas que en realidad no son agricultores o no planean el cultivo del cereal en el ciclo agrícola.

En ocasiones, estos beneficiarios revenden su paquete a agricultores que sí lo necesitan pero que no fueron sujeto del beneficio. Al respecto, dos entrevistados manifiestan: “¿A usted le dan el paquete del gobierno?, - A mí no me lo dan, pero como hay algunos que lo agarran y no hacen milpa, yo se los compro más barato”. (M. Trejo, comunicación personal, 1 de marzo, 2017).

. (L. Pérez, comunicación personal, 15 de marzo, 2017)A mí nunca me han dado. Nunca lo he agarrado. Pero aquí el gobierno le da a alguna gente (el paquete). Hay algunos que lo venden, y entonces compro yo el paquetillo más barato. Es buena semilla… es algo rendidor el maicito

Con ello, pese a que este programa pretendía subsidiar a pequeños productores de maíz, en algunos casos la ayuda era recibida en Ciudad Arce por personas que en realidad no lo pretendían cultivar y que solo adquirían el paquete con fines económicos. La falla en la focalización en subsidios agrícolas similares ha sido identificada en trabajos como el de (Chinsinga & Poulton 2014).

En el mencionado estudio, los autores retratan que en Zambia, por ejemplo, las explotaciones más grandes tenían mayor probabilidad de recibir fertilizante subsidiado, mientras que en Malawi la probabilidad de recibir estos mismos insumos variaba poco en función de la pobreza. Otro aspecto que resalta en el proceso de concesión es la percepción de que el paquete agrícola ofrece unos insumos insuficientes, tanto a nivel de semilla, como a nivel de fertilizante. Esta percepción viene respaldada incluso por guías oficiales, ya que la misma agencia de extensión salvadoreña cifra en 25 libras la cantidad de semilla necesaria para plantar una manzana de terreno (16Kg/ha) (Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) 2018).

De esa forma, si se tuviera una parcela a cultivar superior a una manzana (0.69 ha), la cantidad de semilla del paquete sería insuficiente. Similarmente, la cantidad de abono NPK que contiene el paquete agrícola resultar ser insuficiente para manejar efectivamente una parcela de maíz en un año agrícola (CENTA 2018).

Por otra parte, y en función de los relatos obtenidos y de las entrevistas realizadas, existe un aspecto compartido por básicamente todos los agricultores: la poca claridad sobre requisitos para la obtención del paquete agrícola. Esta percepción fue incluso independiente a la inclusión o exclusión dentro del beneficio gubernamental. La mencionada falta de claridad se ve materializada en tres vías:

i) Incerteza sobre los requisitos necesarios para la obtención del paquete,

ii) Desconocimiento de causas de exclusión del beneficio y

iii) Ausencia de confirmación como beneficiario y la necesaria inclusión dentro del padrón.

Sobre el primer punto se puede argumentar que, en términos generales, los agricultores no tenían conocimiento preciso de los requisitos necesarios para acceder al paquete de apoyo agrícola. En ese sentido, se ha mencionado anteriormente que la regulación ministerial indica que esta política es destinada específicamente a pequeños productores (menos de 3 manzanas- 2.07 hectáreas), a los que se encuentran inscritos en el padrón público y a los que poseen el documento único de identidad con una profesión relacionada a las tareas agrícolas.

Uno de los entrevistados mostraba no tener claridad del requisito del área cultivada, al expresar: “

.” (J.C. Ramírez, comunicación personal, 13 de marzo, 2017).Yo no califico porque siembro seis tareas (aproximadamente 0.75 manzanas o 0.52 hectáreas). No más le dan al que siembra dos tareas. El que siembra más ya no, ya no califica

En algunos casos, agricultores de Ciudad Arce señalaron que el requisito del documento de identificación no era necesario en años anteriores, pero que en el periodo estudiado sí era un requerimiento ineludible. Esta mudanza generó en algunos casos que determinados agricultores no pudieran ser beneficiarios del paquete agrícola, al no contar con una ocupación agrícola de acuerdo con el documento único de identidad.

Incertezas similares en los criterios de selección para programas de subsidios agrícolas han sido reportadas por trabajos como los de Banful (2011); Chirwa y Dorward (2013) o Holden y Lunduka (2013). Adicionalmente Papić y Tanjević (2013) resaltan los riesgos asociados a mecanismos de decisión difusos en el uso y explotación de tierras. Con ello, se torna crítico que los posibles beneficiarios conozcan los requisitos necesarios para acceder a este programa público.

Además de la poca claridad sobre requisitos necesarios para aplicar al programa, existía un desconocimiento generalizado de las causas de exclusión de este. En ese sentido, existían colectivos que no podían beneficiarse de este programa: miembros del mismo grupo familiar, funcionarios públicos y extranjeros.

Esto también generaba en ocasiones confusiones, puesto que determinados entrevistados en Ciudad Arce mencionaban que en años anteriores era posible que más de un miembro de la unidad familiar gozase del paquete de apoyo. Esta confusión puede obedecer a que los mecanismos de control del Ministerio de Agricultura no hayan podido detectar la existencia de motivos de exclusión en años anteriores, generando que, en algunas ediciones, personas que deberían ser excluidas gozasen del beneficio.

De la misma forma, el trabajo de campo pudo identificar la existencia de al menos tres agricultores beneficiarios que eran paralelamente funcionarios públicos, lo que en teoría debería excluirlos del programa de insumos agrícolas.

Finalmente, se evidencia una falta de información clara en lo que respecta a la confirmación como beneficiario y su necesaria inclusión en el padrón del MAG. En ese sentido, los cambios en los mecanismos de inclusión evidenciados en Ciudad Arce, dejando de lado la participación del gobierno municipal, generaron originalmente incertidumbre en el periodo 2013-2016. A nivel internacional, el trabajo de Holden y Lunduka (2013) muestra problemas similares para el programa de subsidios agrícolas en Malawi, al existir dificultades en la elaboración y registro de beneficiarios.

Así, el nuevo mecanismo ministerial centralizado permitía a los agricultores de Ciudad Arce dar seguimiento al proceso de concesión de la ayuda mediante el centro de llamadas o presencialmente en la sede del Ministerio. No obstante, este proceso de verificación era escasamente realizado, evidenciándose en muchas ocasiones una presunción como beneficiario del programa. Al respecto, un encuestado expresa que realizó el proceso de inscripción sin comprobar su inclusión final en el programa:

A mí no me dan. Va a creer que me inscribieron y me hicieron perder como dos días y no me salió. Sería que la persona que me inscribió no pasó la información. Más que me hicieron perder casi dos días” (R. Alas, comunicación personal, 10 de marzo, 2017)

Esta falta de mecanismos de seguimiento, aunado con la falta de información en los motivos de exclusión, generaban que determinados agricultores considerasen erróneamente que serían beneficiados del programa, llegando incluso a desplazarse al centro logístico el día de la entrega física de insumos. Con ello, el proceso de verificación se muestra fundamental para evitar mayores trastornos a futuro.

CONCLUSIONES

Al sistematizar el proceso de concesión de los paquetes agrícolas en Ciudad Arce, se pueden extraer algunas lecciones aprendidas. Una de las que logra condensar buena parte de los hallazgos encontrados es que existe un déficit de conocimiento y divulgación de la información sobre el Programa de apoyo agrícola en Ciudad Arce.

Sobre el particular, se ha evidenciado la falta de claridad sobre los requerimientos mínimos, causales de exclusión y forma de registro en el padrón del Ministerio de Agricultura. Este déficit de conocimiento y divulgación ha generado la imposibilidad de inscripción en el padrón de beneficiarios y por consecuencia la exclusión de algunos agricultores en el período estudiado.

Con ello, basado en estos hallazgos, se identifica como reto a nivel de política pública: clarificar los requisitos y pasos para optar a este programa, así como la forma adecuada para mantenerse como beneficiario del mismo.

Adicionalmente, se ha identificado que existen inconvenientes en torno a la focalización y selección de beneficiarios. De tal suerte, el trabajo de campo ha podido atestiguar que, en algunas ocasiones, agricultores que en realidad no están interesados en producir maíz, adquieren el paquete agrícola gubernamental para posteriormente venderlo.

Con ello, una práctica que es explícitamente prohibida acontece con cierta normalidad en el municipio. Para evitar que esto suceda, reforzar los mecanismos de control de este beneficio resulta ser fundamental. De la misma forma, la contraloría social se torna central para evitar prácticas corruptas en la asignación de este programa, como se ha reportado en otros esquemas de subsidios agrícolas alrededor del mundo. De esa forma, contar con mayores mecanismos de control en Ciudad Arce permitiría asegurarse que el programa beneficia a los agricultores que realmente lo necesitan.

Por otra parte, valorar si es necesario un cambio en la cantidad de insumos donados se torna apremiante. De tal suerte, la cantidad de insumos asignados no es suficiente para el cultivo de las parcelas de maíz de numerosos agricultores entrevistados. Este hallazgo es incluso confirmado por el mismo Ministerio de Agricultura, cuyas guías de cultivo de maíz reconocen que la cantidad de insumos provistos permiten únicamente cultivar pequeñas parcelas de hasta 1 manzana (0.69 hectáreas). Con ello, la evaluación de la pertinencia en la cantidad de insumos donados se torna cada vez más importante.

Asimismo, el presente trabajo se ha centrado en el mecanismo de asignación de los paquetes agrícolas. No obstante, resulta indispensable poder evaluar la efectividad general de este programa, tanto en términos económicos como agronómicos. De tal suerte, temas a ser explorados, y de los cuales no existen investigaciones académicas al respecto, son la eficiencia financiera y los rendimientos agrícolas de los productores subsidiados en comparación con los excluidos.

Finalmente, los hallazgos reportados en la presente investigación se presentan como importantes insumos de análisis y evaluación para el programa público más allá de Ciudad Arce. Con ello, aspectos como déficit de conocimiento, focalización eficiente de la ayuda o rendimientos agrícolas de los beneficiarios; necesitan ser investigados a escala departamental y nacional en El Salvador