Introducción

El ámbito electoral es una de las dimensiones que se puede medir entre todos los elementos que aportan a la calidad democrática en un país. Las mediciones de lo electoral no siempre cumplen su objetivo y existen críticas respecto a las limitaciones de los instrumentos de evaluación, lo que amerita un complemento metodológico, fundamentación politológica y comprensión de la realidad política (Murillo y Osorio, 2007). Una medición de este tipo debe ser fundamentada desde lo teórico, evidenciar solidez en lo empírico e incluir componentes estructurales, institucionales y cognitivos que permitan comprender las dinámicas democráticas de un país (Llamazares, 1995).

Es ambicioso pensar que solo un índice sea capaz de medir los diferentes elementos del universo democrático, teniendo en cuenta que en América Latina los ciclos ideológicos y políticos son recurrentes. De hecho, la “tercera ola de democratización” en la región parece tener fin (Montes, 2018), lo que lleva a repensar en el origen, desarrollo y desenvolvimiento de las crisis democráticas a partir de métodos que puedan medirlas y compararlas entre sí. Con el afán de superar sesgos y generalizaciones en dichas mediciones, este artículo propone la complementariedad de un índice participativo de la democracia directa y electoral que conduzca a una democracia electoral plebiscitaria (DEP).

Por ende, el presente artículo tiene por objetivo aportar con una propuesta metodológica de medición a la calidad democrática electoral basada en los índices planteados por V-Dem, agregando el índice de componentes participativos y otorgando nuevos pesos diferenciados en la propuesta. Esta iniciativa metodológica parte de un marco teórico que sustenta la posibilidad de incluir elementos de la democracia directa en la medición de la democracia electoral, partiendo que las democracias actuales contemplan mecanismos de participación como los plebiscitos, referéndums, consultas populares y, en general, iniciativas promovidas desde la ciudadanía o el Gobierno que superan el llamado a elecciones periódicas.

En segundo lugar, se desagrega la fórmula establecida por V-Dem para medir a la democracia electoral y, mediante una encuesta realizada a 127 expertos que pertenecen a las distintas asociaciones de ciencia política en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, México y Uruguay, se determinó, de modo matemático, la aplicación equitativa para cada uno de los componentes de la DEP. En orden lógico se proponen los conceptos, determinan los atributos y agregan los componentes según los pesos señalados por los especialistas. Se tiene autorización para publicar los resultados de la encuesta conforme al consentimiento informado suscrito, pero se respeta el anonimato y confidencialidad de los datos personales de los expertos.

Este nuevo índice constituye un aporte teórico y metodológico que permite evaluar el ámbito electoral, incluyendo la medición de mecanismos de democracia directa que inciden en mejores garantías para la democracia electoral, con un enfoque más claro, que no se limita a las iniciativas gubernamentales delegativas, sino también a la posibilidad de decisión e incidencia política desde la ciudadanía (O'Donnell, 1993). Por último, se aplica la nueva medición al caso ecuatoriano y se concluye con la pertinencia de incluir esta propuesta en el actual índice del V-Dem.

De la democracia electoral a la DEP

Las elecciones son la base de la democracia en el momento en que se conducen con integridad y permiten a la ciudadanía tener voz en cómo y por quién serán gobernados (Kofi Annan Foundation, 2018, p. 1). La democracia electoral es un sistema político en el que el poder es ejercido por las personas por medio del voto en elecciones libres y justas, con el que se tiene la oportunidad de elegir a los representantes mediante sufragio universal y secreto. Los resultados de las elecciones son respetados y aceptados por los actores políticos que confían en los organismos de gestión electoral (OGE).

La democracia electoral se basa en el principio de que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en la toma de decisiones políticas y elecciones de sus gobernantes. Cada ciudadano tiene el derecho a un voto igual y la voluntad de la mayoría debe ser respetada. La democracia electoral está presente en todos los índices de democracia que propone el sistema V-Dem y aunque es el requisito sine qua non para hablar de un mínimo de democracia, presenta algunas limitaciones y críticas. El índice de democracia electoral (IDE) no se centra lo suficiente en la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Bajo estas preocupaciones, son varios los autores que incluyen los elementos participativos en la democracia electoral (Anduiza et al., 2008; Peruzzotti, 2012; Altman, 2013b; Balderacchi, 2016) con elementos reales para caracterizarla (Córdova, 2006).

Hay mucho por investigar, es indispensable llegar a conclusiones fiables respecto a la relación entre democracia representativa y directa (Qvortrup, 2018, p. 208). La democracia moderna es susceptible a modificaciones a favor de la autonomía de la sociedad civil y los derechos ciudadanos (Vidal, 2010), reto continuo respecto a sus implicaciones y conceptos mínimos. Sea cual sea la forma que adopte, “[…] la democracia de nuestros sucesores no será ni puede ser la democracia de nuestros predecesores” (Dahl, 1971, p. 14), máxima que plantea la necesidad de repensar su alcance, contenido y legitimidad, dejando un espacio abierto para reformular el statu quo democrático actual.

Para Altman (2013) es necesario incorporar el enfoque participativo en el índice de democracia representativa. Desde su perspectiva, los investigadores omiten dos premisas que son la base de las democracias contemporáneas: que las personas son capaces de percibir sus propias necesidades de manera individual o grupal y que estos son los únicos jueces de sus necesidades. Reconoce que la mayoría de definiciones de democracia pierden de vista un componente crucial, como es la toma de decisiones populares directas, por eso, propone la incorporación de la dimensión ciudadana para medir la democracia representativa. Su propuesta incluye la participación, contestación y dimensión ciudadana como elementos capaces de transformar el destino político.

En esa línea, este artículo propone incluir a los mecanismos de democracia directa para medir la democracia electoral, dada su relación complementaria. Se busca probar que, a mayor incidencia de mecanismos de democracia directa, mejor garantía de la democracia electoral. Estos mecanismos son considerados como:

[…] herramientas políticas que pueden promover tanto la participación y el involucramiento de los ciudadanos en la cosa pública, como la expansión de la influencia de los poderes ejecutivos, a costa de los instrumentos de representación (como los partidos políticos) y, por lo tanto, fomentar la delegación […] Los instrumentos, además, pueden ser proactivos o reactivos (es decir, pueden promover la aprobación de leyes o reformas constitucionales o derogar las existentes) (Lissidini, Welp, & Zovatto, 2008, p. 13 y p. 46).

La propuesta de V-Dem no considera obligatorio que para que exista una democracia electoral deban intervenir mecanismos de democracia directa. No obstante, abrir el espacio para reconocer la valía de la intervención ciudadana mediante el voto popular es reconocer elementos que, independientemente de la institucionalidad, aportan al ejercicio ciudadano de control permanente que no depende solo del llamado a elecciones cada cierto tiempo (Altman, 2013). En la misma línea, Peruzzotti (2012) propone trascender la forma convencional de abordar el rol de los ciudadanos en la rendición de cuentas, que fue modelada alrededor del acto de delegación electoral, proponiendo su reconceptualización y que deje espacio a otros mecanismos de control ciudadano más allá del acto de votar.

Las elecciones permiten a los ciudadanos participar y decidir respecto a sus opciones de representación, ejercicio que, dependiendo de la Constitución, puede desarrollarse cada cuatro o seis años. Este hecho es necesario en las democracias, pero no lo suficiente. Para Rousseau (1985) se trata de un acto de soberanía, un derecho que nadie puede quitar. Su propuesta trasciende la representación e incluye la necesidad de opinar, proponer, dividir y discutir que el gobierno se reserva solo para sus miembros.

Bajo este enfoque rousseauniano, es necesaria la participación política permanente y la oposición con teorías elitistas de la democracia que ayuden a “permear el conjunto de las instituciones públicas y privadas y todas las relaciones sociales” (Vergara, 2012, p. 50). Es necesario verificar la opinión ciudadana respecto a los asuntos de interés social y la cultura de participación que generan confianza en el sistema. Estos elementos de valor transforman el escenario democrático y su calidad, por ende, “un exceso de confianza crédula plantea riesgos graves y hasta ahora no reconocidos en un mundo lleno de seductores demagogos que juegan con nuestras inseguridades” (Norris, 2022, p. 17).

En el mismo sentido, O´Donnell (1993) previene, respecto a los excesos autoritarios que pueden surgir si no se garantiza la igualdad ciudadana, un aumento de las democracias delegativas con responsabilidad horizontal débil y ciudadanía de baja intensidad. La idea de que la ciudadanía delegue la toma de decisiones se refiere a la capacidad directa de decisión como elemento que permite el desenvolvimiento de la DEP. Esta propuesta enfatiza en la necesidad de incluir la dimensión participativa/plebiscitaria de la democracia electoral; no hacerlo omitiría un enfoque sustancial del ámbito electoral.

Por ende, se propone vincular las formas de participación ciudadana e incidencia del voto popular directo -capaz de influenciar en cambios constitucionales mediante plebiscitos y referéndums- por considerarlo trascendental en la DEP, pues remitirse solo a las elecciones convocadas por organismos del Estado contiene un enfoque institucionalizado importante y decisivo. No se puede dejar de lado aquel enfoque que, partiendo de la voluntad popular, puede aportar a la calidad democrática. Esta calidad se garantiza con la participación ciudadana pendiente de la rēs pūblica, que se refiere al compromiso ciudadano para encontrar alternativas de control permanente del avance o retroceso del Estado de derecho.

Hoy en día, son varias las iniciativas que monitorean las diferentes formas de ejercer la democracia directa, tales como People2Power, Centre for Research on Direct Democracy (C2D), entre otros. Suiza encabeza la lista de países con el mayor número de elecciones por año, entre ellas las iniciativas populares1 y referéndums vinculantes2 cada tres meses como mecanismos de participación (infoLibre, 2013). Estas votaciones trascienden a las elecciones de Gobierno cada cuatro años y suponen un medio de control de los ciudadanos hacia sus representantes (Sáenz, 2016, p. 100).

El debate en torno a la necesidad de consultar y refrendar las decisiones propicia cambios positivos en la cultura participativa, entre ellas, mayor compromiso con la política y toma de decisiones, posibilidad de equilibrar las élites de poder y transformar la democracia delegativa en participativa. No obstante, los críticos sostienen que la constante participación puede derivar en cansancio y apatía política (Prud´homme, 1997). Otras disfuncionalidades que el referéndum conlleva los ha señalado Stephen Tierney (citado por Sáenz, 2016, p. 4) en el siguiente orden: 1) control del proceso ejercido por unas élites y posible manipulación de su resultado (the elite control syndrome); 2) tendencia a prejuicios en lugar de forjar opiniones mediante la deliberación (the deliberation deficit); y 3) los referéndums consolidan a las mayorías sin tener en cuenta las minorías e intereses individuales (the majoritarian danger).

En la perspectiva de Altman (2013a), la democracia directa cura las enfermedades que enfrentan las democracias representativas: desafecto cívico, alienación y poca confianza en el Gobierno. De manera contraria, Anduiza et al. (2008) estiman que el nivel de éxito de estas prácticas democráticas no son una cura, más bien, dependen de su dimensión procesal. Para Balderacchi, los mecanismos participativos son ineficaces, están sujetos a la manipulación de las élites gobernantes y son desatendidos por la mayoría de la población, lo que, “[…] lejos de promover avances democráticos, es probable que la transferencia de funciones de instituciones representativas a participativas haga que los regímenes políticos existentes se alejen del tipo ideal de democracia dahliana” (Balderacchi, 2016, p. 166).

Tras este recorrido es necesario conceptualizar a la DEP como aquella que incorpora la posibilidad consultiva ciudadana más allá del mínimo requerido electoral que se utiliza para elegir a los representantes. Trascender de lo electoral a lo plebiscitario3 (ámbito en el que se incluyen iniciativas participativas de consulta popular, referéndum y plebiscito, dependiendo de las distintas constituciones y sus contextos) amplía e incluye características que aportan en la legitimidad del accionar político y permiten tener una visión más acertada del desarrollo democrático electoral plebiscitario en las democracias contemporáneas.

Tomando en consideración la valía del sistema V-Dem, el índice propuesto agrupa el IDE con el índice de voto popular directo, también producido por el sistema, que incluye los procesos institucionalizados de consulta ciudadana mediante el sufragio universal. La intencionalidad de este índice es medir las consultas, referendos y plebiscitos, excluyendo las revocatorias, asambleas deliberativas o escenarios en los que el voto no es secreto o el ámbito de competencia está restringido (Altman, 2021). Es decir, se busca medir las iniciativas de democracia directa sometidas a voto universal, que es la razón por la que se sugiere su inclusión en la medición del IDE bajo la denominación de índice de democracia electoral plebiscitaria (IDEP).

La DEP puede ser un mecanismo para ampliar la participación y promover una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, presenta desafíos, como la necesidad de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la información para tomar decisiones informadas y que las minorías no sean ignoradas en el proceso de elección de opciones. Considerando estos factores, hay autores que sostienen la necesidad de incluir mecanismos de democracia directa para valorar la democracia electoral, haciendo énfasis en la necesidad de institucionalizar iniciativas que se ha utilizado con más frecuencia en el mundo y la región latinoamericana. Sugieren que la democracia directa tiene un efecto prevalente a largo plazo en la participación electoral (Stadelmann-Steffen & Freitag, 2010). En la misma línea, autores como Grynaviski (2015) consideran necesario consultar de manera directa, sino califican como de “única posibilidad legítima”, en el momento en que los temas tienen que ver, por ejemplo, con soberanía o identidad nacional.

Medición de la DEP

La conceptualización de la que parte un sistema de medición se enfrenta al reto de establecer una taxonomía que cuente con acuerdos mínimos en los que no existe un estándar universal, ya que sus elementos tienen matices diferentes para su aplicación (Munck y Verkuilen, 2002). La necesidad de ponerle un adjetivo a la democracia es un ejercicio de doble vía que dista entre lo que se debe y no se debe incluir en el análisis. No obstante, la democracia electoral es entendida en este artículo a partir de lo siguiente: “La democracia política moderna es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos pueden llamar a cuentas a los gobernantes por sus actos en el dominio público, a través de la competencia y cooperación de sus representantes electos” (Schmitter & Lynn, 1991, p. 40).

Se excluye de esta idea la valoración que el sistema V-Dem otorga a la democracia liberal, concebida como el sistema que se caracteriza no solo por la presencia de elecciones libres, justas y periódicas, soberanía popular y reglas de mayorías, sino también por la protección a las minorías (Rivas, García y Bohigues, 2022), ya que sus componentes implican otras reflexiones que no se relacionan de forma directa con el ámbito electoral. Si bien aporta con la característica de pluralidad garantista y transformadora, en la práctica hay elementos inconexos que demandan acciones urgentes y que, partiendo de sus principios, encuentra vías idóneas para un mayor empoderamiento ciudadano que garantice el Estado de derecho.

Tampoco se incluirán características de la democracia deliberativa, entendida como la forma, proceso y paradigma por el que la ciudadanía debe movilizarse (Silva, 2017), ya que los elementos de base se encuentran en los índices de democracia participativa, elecciones limpias e índice de asociación, que es lo asimilable a la representatividad en una democracia electoral. En tal sentido, la propuesta de democracia igualitaria no es objetivo de análisis en la presente investigación para así aislar las hojas del árbol conceptual (Munck y Verkuilen, 2002). Pese a su relevancia, su inclusión afectaría a las evaluaciones de la calidad democrática entre los regímenes organizados de modo distinto por la dependencia de su impacto con las reglas procedimentales, los fines, contenidos, logros y resultados alcanzados (Maldonado, 2016).

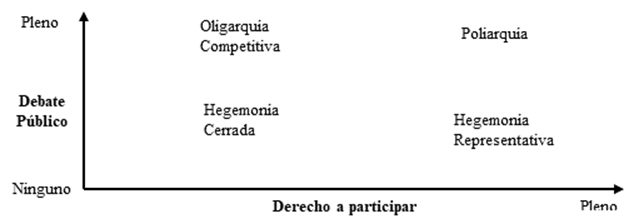

Un acuerdo mínimo para medir la democracia electoral parte de la idea de Dahl (2002), quien advirtió sobre la dificultad para encontrar palabras comunes que no arrastren una pesada carga de ambigüedad y excesiva significación. De hecho, hay quienes se resisten a aceptar el término “poliarquía” como sustituto de democracia, pero es importante mantener la distinción entre la democracia -como sistema ideal- y los convenios institucionales -que deben verse como una aproximación imperfecta al ideal-. De acuerdo con el gráfico 1, el vórtice contrario a la poliarquía, la hegemonía, es la acepción que otorga Dahl a lo que puede considerarse como jerárquico, monocrático, absolutista, autocrático, despótico, autoritario, totalitario.

Las interrelaciones que se pueden producir entre las coordenadas cartesianas que combinan debate público (eje x) y derecho a participar (eje y) son el punto de partida en la propuesta de V-Dem. De allí que, si el afán es encontrar la relación e interpretar los conceptos que lo sustentan, incorporar elementos participativos en la relación poliárquica aportará a la aplicación e interpretación de resultados. Incluir el componente participativo a un índice tan complejo y bien parametrizado es complemento al modelo de democracia electoral. Esto requiere de enfoques participativos para su óptimo cumplimiento en respuesta a lo que desde algunas perspectivas se considera como “modelo en crisis”, que pueden ser el antídoto de incluir a instituciones participativas que amplíen la intervención de la ciudadanía mediante referendos u otros mecanismos como las asambleas ciudadanas sorteadas que a veces funcionan bien y otras veces no (Welp, 2022), en Figura 1

Propuesta de medición y taxonomía

Los retos que enfrenta la construcción de un índice son: 1) conceptualización, atributos y lógica de organización; 2) medición, indicadores y niveles de medición; y 3) agregación: niveles y reglas de agregación (Munck y Verkuilen, 2002). El esquema conceptual propuesto reconoce que los caminos para medir la democracia han sido variados mediante índices que permiten conocer de manera general el desenvolvimiento de la democracia a escala mundial. Cuantificar los avances en la calidad democrática es acercarse a un panorama con escalas y valores, en números y datos. El reto consiste en no descuidar aquellos aspectos cualitativos que sustentan las cifras: “Pensar antes de contar; y, también, usar la lógica al pensar” para no caer en la cuantificación de la disciplina, según Sartori (2005, p. 13). El manejo de los datos y su valor da lugar a nuevas maneras de interpretación. Es un reto permanente dar un sustento cualitativo a la serie de información cuantitativa.

Koenig-Archibugi (2020) es crítico con el tratamiento del demos4 de ciertos sistemas de medición, entre ellos V-Dem, considerando que tanto este como otros proyectos similares pueden fortalecerse con la inclusión de indicadores adicionales, centrados en el problema del demos, que superen reglas coloniales en la definición de diferentes teorías políticas utilizadas en la medición. A su criterio, el sistema V-Dem parece privilegiar una posición del tipo schumpeteriano (lo electoral), en lugar de permitir a los usuarios elegir enfoques alternativos para definir el demos. El reto de los sistemas de medición radica en la imparcialidad y objetividad en el manejo de la información (Alcántara y Paredes, 2020), sin caer en la cuantificación de contextos y puntos de partida diferentes. Centrarse en la especificidad de la calidad democrática electoral no es una tarea menor. Según Pachano (2021), son varios los factores que dificultan esta tarea, entre ellas:

El carácter incipiente y tentativo de la construcción conceptual de democracia, que conlleva a que bajo la calificación de “calidad de la democracia” se cobijen múltiples perspectivas, sin partir de una única conceptualización.

La conceptualización de “calidad” evidencia un vacío en su alcance.

Las perspectivas cuantitativas son insuficientes, la riqueza cualitativa es necesaria para su abordaje y combinación.

Es necesario identificar subtipos de dimensiones en el estudio de la calidad de la democracia que permita un diálogo en el que confluya lo general y sus especificidades.

Los estudios sobre calidad democrática presentan sus resultados sin explorar las posibles causales.

La profundización externa de las dimensiones, sin escarbar en aspectos más concretos, es determinante en la determinación de la “calidad”.

En este artículo se identifican los atributos de la dimensión electoral de V-Dem y se propone la inclusión de un elemento clave: los mecanismos de democracia directa señaladas en el índice de componentes participativos que, para V-Dem, forma parte de los elementos de otro índice. V-Dem caracteriza a la democracia electoral como un sistema político en el que los líderes son elegidos bajo el derecho de voto universal, en elecciones libres y justas, en tanto que las libertades de asociación y expresión están garantizadas.

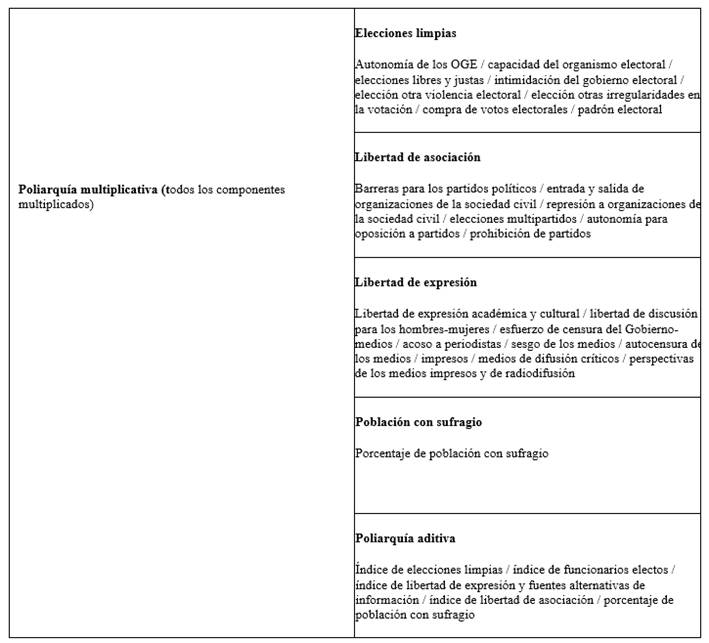

De manera desagregada, los componentes del IDE de V-Dem son: 1) líderes políticos electos: elecciones universales para elegir a presidentes del Ejecutivo y Legislativo; 2) derechos de voto universal: ciudadanos adultos tienen el derecho legal a votar en las elecciones: 3) elecciones libres y justas: sin violencia electoral, fraude, intimidación gubernamental, irregularidades y compra de votos; 4) libertad de asociación: partidos y organizaciones de la sociedad civil pueden formarse y operar de forma libre; y 5) libertad de expresión: las personas exteriorizan sus opiniones y los medios de comunicación presentan diferentes perspectivas políticas. El resultado que más se aproxime a 1,0 da cuenta de que se han cumplido con estos principios de una democracia electoral de calidad.

El sistema V-Dem emplea diferentes formas para calcular a la democracia: liberal, participativa, deliberativa e igualitaria. Todos los casos incluyen el índice de democracia electoral. Partiendo del enfoque dahlinista, lo que mide V-Dem, con su propuesta de índice de democracia electoral, es la poliarquía aditiva sumada a los índices de elecciones limpias, libertad de expresión, asociación, poliarquía multiplicativa y porcentaje de población con sufragio. Esta medición, por lo general, recopila datos de cinco expertos por observación de país y año, utilizando un grupo de más de 3700 personas expertas, quienes emiten juicios sobre diferentes conceptos y casos. Estas personas especialistas provienen de casi todos los países del mundo, lo que permite recabar diversas opiniones (Marquardt, 2023).

El V-Dem cuenta con varias bases conceptuales que, reflejadas en índices separados que resultan de la agregación de 470 indicadores, pueden utilizarse de modo discrecional (Koenig-Archibugi, 2020). Las variables de sus índices, las consultas en escalas ordinales o de intervalos y la confianza de sus respuestas con diferentes métodos estadísticos hacen del V-Dem un sistema completo. A diferencia de otros, V-Dem permite combinar sus bases de datos, según el uso que cada investigador requiera, demostrando que la democracia no es unívoca y que su significado está en constante evolución y cambiará a partir de cómo se hagan las reflexiones (Guachetá, 2020).

Metodología

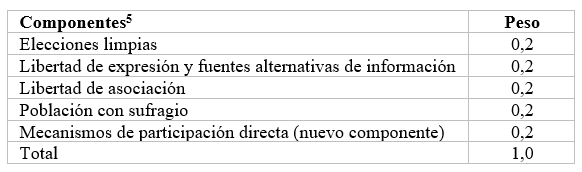

Considerando la importancia que juega el peso de cada uno de los elementos de la fórmula para medir DEP, se realizó una encuesta a 126 personas expertas temáticas a escala regional, que coincidieron en determinar y asignar con igual peso a cada uno de los componentes de la fórmula. Es decir, en un proceso eleccionario, el llamado a consulta popular es igual de importante que la convocatoria a elecciones generales, así como las elecciones limpias y la libertad de elección y asociación, según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 1. Asignación de pesos determinada por la encuesta

Fuente: elaboración propia de la autora (2022).

La asignación de pesos de cada componente fue consultada entre personas expertas regionales, quienes respondieron acorde con las cifras presentadas, corroborando la importancia equitativa de cada componente e incorporando el elemento plebiscitario de manera incuestionable. En el anexo 1 constan los resultados. Así, la DEP es una variable que contiene seis componentes claves: elecciones limpias, libertad de expresión y fuentes alternativas de información, libertad de asociación, poliarquía aditiva (que es la suma de sus componentes), población con sufragio y mecanismos de participación directa.

La aplicación de esta metodología prevé un análisis que vincule lo cuantitativo con lo cualitativo, sustentado en el desarrollo de mecanismos de democracia directa en los países en los que se aplique. Si bien, el sistema está basado en fuentes cuantitativas, es necesario estudiar el contexto y sus posibles repercusiones en las variaciones de los dos índices. No necesariamente a mayores procesos de democracia directa se incrementa la democracia electoral, lo que convierte en necesario su análisis, que transcienda lo cuantitativo y considere los elementos cualitativos del país en el que se aplique la metodología.

Agregación propuesta

Tal como se mencionó con anterioridad, en los principios que rigen la metodología V-Dem no hay consenso sobre lo que significa la democracia, en general (Coppedge et al., 2022). En su afán por caracterizar los diferentes matices de las democracias en el mundo, V-Dem propone cinco índices de democracia para medirlas: electoral,5 liberal,6 participativa,7 deliberativa8 e igualitaria,9 que se basan en diferentes fuentes y acepciones. De todos los índices, el de democracia electoral está incluido en todos los demás, que, bajo su conceptualización, es el requisito de base para evaluar las variables adicionales. Esta propuesta de investigación agrega los indicadores de participación electoral del índice de componente participativo (no del de democracia participativa) al índice de democracia electoral.

Al tratarse de un proyecto cuyo valor fundamental es la transparencia, V-Dem explica la importancia que otorga a cada uno de los 470 indicadores únicos en el conjunto de datos: 363 indicadores codificados desde 1900 hasta el presente y 260 codificados desde 1789 hasta 1900 (es decir, un número de ellos está codificados para el período en su conjunto). Estos últimos son exclusivos de la recopilación de datos históricos V-Dem (que abarcan unas 91 entidades políticas y la serie temporal modal 1789-1920) (Coppedge et al., 2022). Sin embargo, reconocen que algunos indicadores y componentes son más importantes para garantizar el nivel de democracia de una entidad política que otros, aunque los parámetros de ponderación dependen del modelo de democracia de cada uno. En esta propuesta no se utilizan nuevas fuentes, sino que, tomando las bases del sistema se agrega el elemento participativo en la valoración electoral.

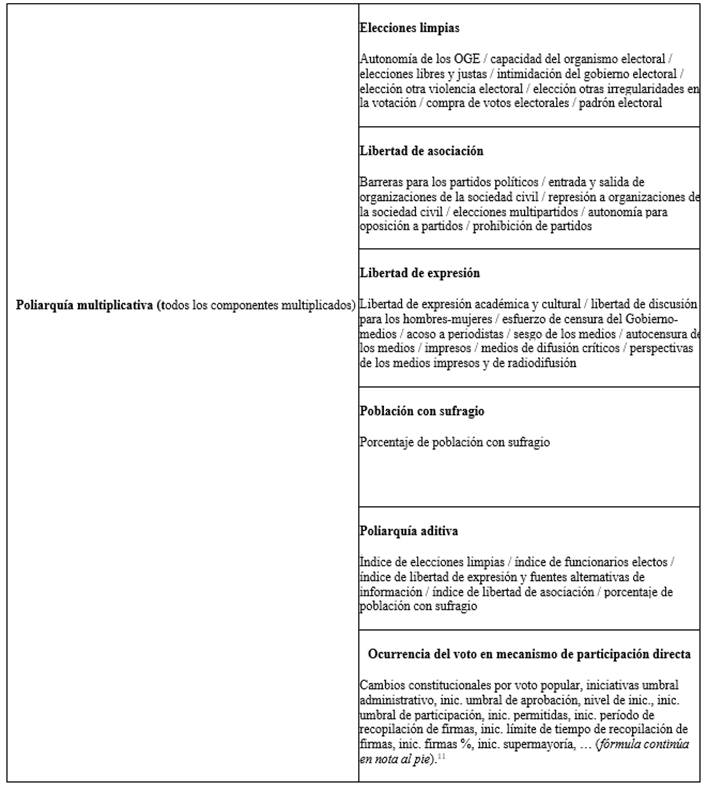

Del componente participativo, se toma el índice de voto popular directo10 (v2xdd_dd) cuya propuesta de medición suma los puntajes ponderados de cada tipo de voto popular estudiado (iniciativas populares ×1.5, referendos ×1.5, plebiscitos y referendos obligatorios) (Altman, 2021). La nueva metodología agrega este índice al electoral por las características descritas en párrafos anteriores, considerando un error no incluirlo en la democracia electoral y proponiendo la acepción de DEP. El IDE (v2x poliarquía) se forma tomando el promedio de, por un lado, la media ponderada de los índices que miden la libertad de asociación (v2x frassoc espesor), elecciones limpias (v2x elecoff), libertad de expresión y fuentes alternativas de información (v2x altinf libre), funcionarios electos (v2x elecoff) y sufragio (v2x sufr) y, por el otro, la interacción multiplicativa de cinco vías entre esos índices. Esto se encuentra a mitad de camino entre un promedio recto y una multiplicación estricta, significando el promedio de los dos. Por tanto, es un compromiso entre las dos fórmulas de agregación que permiten, ambas, la “compensación” (parcial) en un subcomponente por falta de poliarquía en los otros, pero también, castigando a los países no fuertes en un subcomponente conforme al argumento del “eslabón más débil”. La agregación se realiza a nivel de los subcomponentes de Dahl (con una excepción del componente no electoral) (Coppedge et al., 2022). El índice se agrega usando esta fórmula:

Formula 1

Fórmula para calcular el IDE

Fuente: Metodología V-Dem, tomado de Coppedge et al. (2022).

Formula 2

Fuente: Metodología V-Dem, tomado de Coppedge et al. (2022). Elaboración propia de la autora (2022).

Si se revisa en detalle cada una de las fórmulas, es importante enfatizar que el peso equitativo detallado en la fórmula 2 deviene de la encuesta realizada en la que todos los elementos son igual de importantes, no hay una justificación que priorice un elemento como más importante que otro. De allí la atribución de pesos iguales a cada indicador. En definitiva, la nueva fórmula fue alterada en función de las encuestas realizadas, en la que los expertos consideraron que no debe existir diferencia en los pesos de cada componente, en tabla 2 y Tabla 3

Tabla 2 Índice para medir la democracia electoral (propuesta de V-Dem)

Fuente: www.V-Dem.net (2022). Elaboración propia de la autora (2022).

Tabla 3 Propuesta de IDEP (iniciativa objeto de la presente investigación)

Fuente: www.V-Dem.net (2022). Elaboración propia de la autora (2022).

La agregación consiste en sintetizar en un índice los valores correspondientes a los indicadores o subíndices que en la jerarquía establecida se le subordinan. Tienen en cuenta los valores correspondientes a las mediciones realizadas a los indicadores o valores para el caso de los subíndices y peso asociado a cada uno, según corresponda. Los métodos de agregación varían, a menudo se hace una distinción entre agregación aditiva y geométrica. También hay técnicas basadas en métodos de toma de decisiones multicriterio (El Gibari, Gómez & Ruiz, 2018).

V-Dem utiliza un método de agregación aditivo con asignación diferenciada de sus pesos. La propuesta de incluir un nuevo elemento que altere los actuales pesos propuestos es un reto que se sustenta en la necesidad de incluir el componente participativo que otorgará resultados diferentes al momento de contrastar la medición. Los retos que enfrenta esta etapa del proceso están resueltos de manera parcial: la robustez de los datos agregados se cumple al tomar la información de un sistema tan pormenorizado que goza de la legitimidad de estudiosos en el tema.

Luego, asegurar la correspondencia entre la teoría de la relación entre atributos y la regla elegida (que se explica en párrafos anteriores) requiere de atributos participativos. La posibilidad de replicabilidad también está garantizada por la política de transparencia del sistema. La validez por la dimensionalidad subyacente y diferenciación, por último, es el trasfondo en este artículo (Munck y Verkuilen, 2002). Si se caracteriza a cada uno de los subcomponentes ligados al proceso electoral, la asignación y sus pesos deben tener un sustento teórico, pues una acción bien intencionada puede tener repercusiones opuestas a las planificadas si no se controla en su justa dimensión.

4.2. Desarrollo del modelo y selección

Los diferentes componentes de la fórmula obedecen a un cálculo estructurado que responde a la importancia de cada uno de estos elementos. La primera parte de la fórmula, es decir, el 50 % que representa a la poliarquía no se modificó. Sin embargo, a los seis índices restantes se les otorgó un peso gradual distribuido en partes iguales en el 50 % restante de la fórmula. La asignación de pesos cuenta con un sustento metodológico capaz de jerarquizar las prioridades que determinen la preferencia global de los componentes caracterizados por V-Dem.

4.3. Aplicación metodológica

A modo de ejemplo, se aplica el nuevo sistema de medición en el caso ecuatoriano. El IDEP demuestra tener sentido tanto desde el punto de vista teórico como metodológico. Su aplicación es viable en cualquier país; los resultados de su aplicación muestran (tal como se intuye en los gráficos que siguen) que el índice propuesto capta de mejor manera la democracia electoral que el IDE preexistente.

Fuente: www.V-Dem.net (2022). Consulta del 10 de noviembre de 2022.

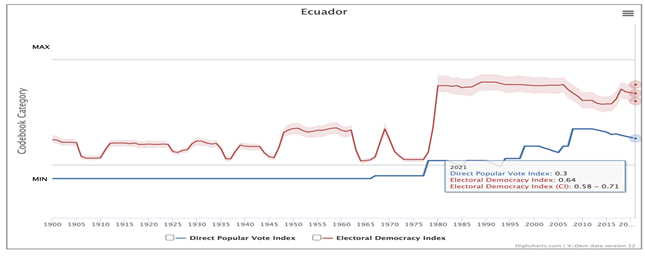

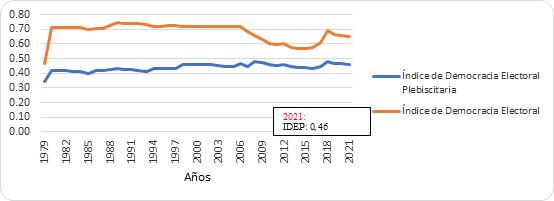

Gráfico 2 Evolución del IDE e índice de voto popular directo (análisis diferenciado por índices independientes)

Fuente: www.V-Dem.net (2022). Consulta del 10 de noviembre de 2022

Gráfico 3 Evolución del IDEP desde el retorno a la democracia en Ecuador, contrastando la aplicación de los dos índices

En los gráficos 2 y 3 Se evidencia la factibilidad de incorporar el elemento de democracia directa en la medición de democracia electoral clásica propuesta por V-Dem. De manera contraintuitiva, el resultado deja ver una distancia entre los dos índices de alrededor de 0,20, existen períodos en los que la distancia ha sido mayor. De manera específica, durante 1991,1992 y 1993 no se desarrollaron procesos plebiscitarios en el país, como consta en el anexo 2, lo que apunta a un desempeño inferior de la democracia electoral. Por el contrario, durante los períodos en los que la ciudadanía ha sido consultada esta distancia se acorta.11

El análisis general otorga una valoración inferior en el momento en que se incorpora el elemento participativo de democracia directa, es decir, pese a que Ecuador ha tenido un significativo número de consultas, en particular desde 2007 hasta 2017, la valoración de la calidad de DEP ha disminuido y no contribuye a una mejor democracia. Por otra parte, en el cálculo del IDE se sobreestimó el caso ecuatoriano, considerando solo las elecciones ordinarias, pese a que existió un sinnúmero de consultas realizadas por los Gobiernos para aprobar normas o cambios constitucionales. Allí la valoración del IDEP permite contrastar un significativo deterioro que puede atribuirse, por ejemplo, a procesos con mayor injerencia del Gobierno, menos limpios y competitivos, con un interés particular. La inclusión de mecanismos de democracia directa en la medición busca comprender aspectos cualitativos no de manera cuantitativa sino cualitativa, que permitan determinar en qué momento los procesos electorales encajan mejor en lo que sería un proceso limpio, libre y competitivo, enfatizando la calidad y no la frecuencia de elecciones.

El IDEP otorga una cifra inferior al IDE, es una medición real que invita a repensar el perfeccionamiento de la democracia directa para una mejor democracia electoral. No es posible medir los intentos fallidos de consultas populares ni existe disgresión respecto a la incidencia ciudadana en el Gobierno para su convocatoria, de allí la necesidad de continuar investigando y contrastando en otras latitudes el desarrollo de esta propuesta. Para Ramírez (2014), la vía de la democracia directa puede ser una respuesta a la repetida conflictividad del país entre 1997 y 2007.

Sin embargo, los pedidos de consulta popular obedecen a la voluntad política de las autoridades y Gobiernos de turno. Este ha sido el caso, por ejemplo, de YASunidos, colectivo que intenta motivar una consulta para detener el extractivismo en el Parque Nacional Yasuní y salvar a los pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane) mediante la pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”. El colectivo completó en 2013 el número de firmas requeridas (755 000 en seis meses, que corresponde al 5 % del padrón electoral) y cumplió el debido proceso para realizar la consulta (YASunidos, 2020).

Hasta septiembre de 2022 la Corte Constitucional del Ecuador emitió el dictamen favorable para realizar la consulta. Por lo expuesto, contar con un análisis más detallado de los elementos transversales a la democracia electoral, en el que se incluyan componentes plebiscitarios, sería un aporte significativo para hacer una medición más cercana a la realidad.

La cantidad de plebiscitos no es sinónimo de mejor valoración de la DEP, con el ejemplo se demuestra que el actual índice de V-Dem infraestima la democracia electoral al excluir las consultas, también electorales, en la mayoría de casos conjuntamente convocados.

Conclusiones

Incluir el índice de componentes participativos de democracia directa en la medición de la democracia electoral del proyecto V-Dem encauza nuevas maneras de medir la democracia que vincule componentes electorales y plebiscitarios. Los aportes de esta propuesta invitan a la inclusión de componentes participativos de democracia directa en futuras mediciones de la democracia electoral, reconociendo su interrelación y complementariedad, con un enfoque que no categorice el elemento de democracia directa como ajeno a las jornadas electorales.

Desde lo metodológico, el sistema V-Dem permite esta recategorización y asignación de pesos, sometida a la valoración de personas expertas temáticas que aporta a la asignación técnica de cada subcomponente, jerarquizando los elementos que en mayor o menor grado inciden en la DEP. Desde lo teórico se justifica su sustento y se invita al repensamiento que demandan las democracias contemporáneas, pese que aún no existe un consenso literario alrededor de esto. La medición de la calidad democrática electoral de V-Dem es un referente en el análisis de las democracias del mundo y son varios los estudios que demuestran su efectividad. Pero, la posibilidad de incluir parámetros vinculados a la democracia directa permite repensar otros elementos valorados desde andariveles diferentes.

Lo vinculado al sufragio para elegir representantes es necesario, pero no lo suficiente para medir la participación del demos en procesos electorales. La omisión de mecanismos de democracia directa plebiscitaria distorsiona la valoración que propone expandir la medición de poliarquías contemporáneas. Desde la democracia plebiscitaria se prioriza la participación de la ciudadanía con mecanismos de democracia directa. Sería equivocado percibir a la democracia electoral como democracia diminutiva, ya que lo electoral es condición imprescindible para que la democracia en su dimensión axiológica (libertades) y poliárquica (procedimientos y estructura) se mantenga y progrese. En este sentido, los mecanismos de democracia directa forman parte de la valoración de sus procedimientos.

En este artículo se partió del análisis de los índices propuestos por V-Dem para una nueva interpretación. Se planteó un esquema de análisis no solo de elementos electorales, sino también plebiscitarios, cuya nueva fórmula puede contribuir a una mejor valoración de la DEP. La diferencia de las dos propuestas parte en el momento en que se consideran los mecanismos de democracia directa, medición que puede aplicarse en todos los países y resulta una versión mejorada, más cercana a la realidad de las democracias electorales plebiscitarias.

Los retos son amplios y la necesidad de acuerdos mínimos para caracterizar a la democracia en sus diferentes aspectos es el punto de inicio para identificar las demandas de una democracia cada vez más debilitada y frágil. El caso ecuatoriano nos permite conocer el funcionamiento de la metodología y su posible perfeccionamiento, país que se caracteriza por tres olas de reformas electorales con implicación en la democracia directa: 1997, 2000 y 2020. En Ecuador son escasos los estudios comparados y sistemáticos de largo plazo en este campo. También es deseable que la investigación comparada entre países evidencie lo potente que pueden ser los factores de democracia directa en la construcción de una DEP.