Introducción

Durante la última década, México ha sido uno de los países que mayores esfuerzos ha hecho por combatir el cambio climático. Se ha posicionado como un líder y su modelo de política climática sirve de ejemplo para el resto de América Latina (Averchenkova y Guzmán, 2018). Esto ocurre luego de la celebración en 2010, en Cancún, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Sosa-Núñez, 2021) que permitió retomar las negociaciones multilaterales luego del fracaso de Copenhague de 2009, la promulgación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) de 2012 y la publicación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) en el marco del Acuerdo de París de 2016 (Villamizar, 2016). Pese a esta imagen proyectada hacia el exterior y en apariencia positiva, hay notables deficiencias en el cumplimiento de las NDC e implementación de la LGCC, en particular, porque las estructuras institucionales no han ejercido a plenitud sus responsabilidades ni han perseguido las acciones contenidas en los instrumentos normativos y de planeación (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático [INECC], 2018; Solorio, 2021a).

La LGCC se trató de la primera legislación en su tipo en de los países en desarrollo, ya que establece los principios de transversalidad sectorial1 e integralidad entre distintos ámbitos de gobierno. Esta última es entendida como “federalismo climático” y se materializa en la concurrencia de facultades para el diseño y ejecución de políticas climáticas de federación, entidades federativas y municipios (Domínguez, 2010; Carrillo y Solorio, 2021). La literatura refiere que, en un contexto de gobernanza multinivel conformado por departamentos y niveles de gobierno (propio de un sistema federal en el que la autoridad subnacional cuenta con mayor margen de actuación), este hecho puede generar dos escenarios contrapuestos: esfuerzos innovadores descentralizados u obstaculización en la implementación (Solorio y Miranda, 2019).

Estudios recientes, que centran su análisis en el ámbito nacional y omiten el acontecer subnacional, manifiestan que uno de los principales desafíos para la implementación de la ley en cuestión consiste en la limitada integración de los distintos niveles de gobierno (Solorio, Carrillo y Guzmán, 2020). Pero, además, hay entidades federativas que presentan más avances que otras, situación que termina por situarlas en posiciones de liderazgo o de rezago y que dificulta la articulación y efectividad de la política climática en su conjunto (Mejía y Rebolledo, 2016; López y Laguna, 2020).

Con el objetivo de comprender cómo ha funcionado la política climática subnacional en México en los últimos diez años (2012-2022), el presente artículo plantea y discute los factores que ponen a las entidades federativas en posiciones de liderazgo o de rezago climático bajo la dinámica del líder/rezagado, la gobernanza multinivel y la integración de políticas climáticas (IPC). Se argumenta que la brecha entre aquellas entidades federativas que tienen un avance en los instrumentos comunicacionales, organizacionales y procedimentales de la política climática y aquellos que aún tienen dificultades para concretar tales acciones es lo que incide en la escasa efectividad de la LGCC y la ausencia de integración nacional. Los resultados apuntan a que existen cuatro condiciones para lograr que una entidad federativa pueda ser considerada líder climático, es decir, cuatro formas de garantizar el liderazgo climático.

Metodología

Los datos de esta investigación fueron obtenidos en tres etapas: en la primera, se realizó un análisis de los contenidos del marco jurídico nacional y subnacional, en concreto, de la LGCC y las leyes estatales de cambio climático. En ambas, con base en la literatura de IPC, se localizaron y clasificaron los tres tipos de instrumentos con los que deberían contar las entidades federativas para la puesta en marcha de la política climática. En la segunda etapa fueron revisados los portales digitales del Poder Ejecutivo y Legislativo de las 32 entidades federativas, así como el portal “México ante el cambio climático”2 del INECC, para acreditar que los instrumentos establecidos en la LGCC y las leyes climáticas estatales estén operando. Los resultados del escrutinio se colocaron en una matriz de datos que será presentada más adelante.

Por último, en la tercera etapa, a fin de evaluar los factores que buscan identificar las condiciones suficientes y aislar los estudios de casos individuales (Ragin, 2014; Schneider y Wagemann, 2012), se realizó un análisis cualitativo comparado de conjuntos nítidos (QCA). El QCA permite examinar cómo ciertas condiciones o sus combinaciones se encuentran relacionadas con un resultado de interés y qué vías existen para conseguirlo (Ragin, 2014). Aunque ha sido utilizado para explicar las variaciones de la política de cambio climático entre países (Tobin, 2017; Baulenas y Sotirov, 2020), no se halló ningún otro documento académico publicado que emplee esta metodología para comparar el desempeño climático subnacional en México.

El objetivo es evaluar los instrumentos de la IPC combinados que puedan explicar el liderazgo y el rezago climático de las entidades federativas de México. El primer paso consiste en el proceso de calibración de los datos: los instrumentos presentes recibieron una calificación de 1 y un 0 en los instrumentos ausentes. El resultado de interés, es decir, el liderazgo climático, se basa en la evaluación realizada por Guzmán (2021). Recibirán 1 punto aquellas entidades clasificadas como líderes y 0 las rezagadas. El segundo paso es generar una tabla de verdad basada en la matriz de datos en la cual están ordenadas las entidades federativas en función de la configuración de condiciones explicativas que presentan cada una. En línea con Medina et al. (2017) todas las configuraciones con índice de consistencia mayor a 0,8 fueron consideradas como positivas. En contraste, fueron asumidas como negativas aquellas con consistencia menor a 0,8. El tercer y último paso, previo al análisis de los resultados, consiste en utilizar el programa fsQCA3 para obtener la solución del QCA tras determinar las combinaciones de factores que tienen mayor capacidad explicativa o que abarcan la mayoría de los casos.

Discusión teórica y conceptual

Líderes y rezagados en la política climática

Las diferencias en el desarrollo y la rigurosidad de las políticas públicas son un asunto recurrente en los estudios de política ambiental y, desde hace poco, de la política climática. La literatura suele centrar su mirada en las consecuencias climáticas a partir de la dinámica de líder/rezagado. Este debate ocupó un sitio destacado en los programas académicos durante la década de 1970 y fue un importante promotor de la investigación comparativa climática (Knill, Heichel & Arndt, 2012). Entre los principales criterios para abordar la dinámica de líderes/rezagados se encuentra la cantidad de políticas e instrumentos ambientales adoptados, el momento de su adopción, la rigurosidad de sus marcos jurídicos (lo que incluye su evolución en el tiempo) y la consecución de mejoras en la calidad ambiental (reducción de la contaminación o consumo de recursos) (Ibid.). Cabe mencionar que, en ningún caso, se trata de evaluar logros absolutos, sino, más bien, de realizar una distinción comparativa acerca de las modificaciones en su desempeño y pretensiones, pues el principal fundamento analítico se basa en las consecuencias que surgen de la dinámica.

Un líder climático se define como una jurisdicción política que, en comparación con otra, adopta y persigue -en un momento determinado- un enfoque de política climática más estricto. Se convierte, con o sin intención, en un modelo de emulación o con el que las jurisdicciones se sienten presionadas para replicarle (Ibid.). Los líderes son actuales o potenciales depositarios de poder, pero no todos los poseedores de poder ejercen liderazgo. En contraste, los rezagados no tienen ambiciones internas ni externas, no exhiben liderazgo, aunque pueden ser considerados como potenciales seguidores e importantes destinatarios de las acciones de los líderes (Liefferink y Wurzel, 2017).

Asimismo, existen diversos tipos y estilos de liderazgo. Liefferink y Wurzel (2017) distinguen, por una parte, cuatro tipos: estructural, emprendedor, cognitivo y ejemplar. Por otra parte, Wurzel, Liefferink y Connelly (2016) observan dos estilos de liderazgo: el rutinario/transaccional y el heroico/transformacional. En todo caso, los estudios sobre líderes y rezagados se orientaron, casi en exclusiva, a comparar a los Estados en función de sus políticas climáticas nacionales (Ibid.; Tobin, 2017). Empero, el freno al impulso de las políticas climáticas luego de la recesión económica global que siguió a la crisis financiera de 2008 y el paso a formas menos jerárquicas de gobernanza en los que otros actores desempeñan un papel central en las acciones de cambio climático (Wurzel et al., 2016), abrió el abanico de posibilidades para analizar la dinámica en otros actores como las entidades subnacionales y las no estatales, aunque, incluso, en Europa la atención a estas llegó en alguna manera tarde (Wurzel, Liefferink & Torney, 2019; Monroy y Cortés, 2021).

Explicar las variaciones en el desempeño es un reto. Según Tobin (2017), es casi inútil encontrar un pequeño conjunto de factores que configuren la política climática. Sin embargo, al tratar de hacerlo, es posible identificar ciertos patrones generales que explican los resultados de las jurisdicciones políticas y encontrar casos específicos de interés para un análisis más profundo. En una reciente publicación se argumenta que los instrumentos para la IPC pueden constituir variables explicativas en relación con la coordinación de los esfuerzos políticos de los otros niveles y sectores (Solorio, 2021a) y, en consecuencia, mejorar la implementación de las políticas de cambio climático (Candel y Biesbroek, 2016; Schout y Jordan, 2008).

Gobernanza multinivel e IPC

El cambio climático es un problema político “perverso”, difícil de gobernar, según Jordan et al. (2018). Se distingue de otros problemas porque involucra a múltiples actores, tiene un enfoque social y políticamente complejo, intratable, conflictivo, abierto, imprevisible y se resiste a una solución acordada (Alford y Head, 2017; Peters, 2017). Requiere de mecanismos para la colaboración y coordinación entre actores como condición necesaria para poner en marcha políticas climáticas. Es una cuestión transversal que supera los “silos” de políticas y desborda el modelo clásico de fragmentación funcional de la Administración pública basado en los recuadros ministeriales y niveles competenciales (Peters, 1998 citado en Carrillo y Solorio, 2021; Schout y Jordan, 2008).

El debate sobre la manera más adecuada de gobernar esta política climática, a decir de Bäckstrand y Lövbrand (2015), ha derivado en una plétora de estudios en los últimos veinte años acerca de la “gobernanza climática”. En la basta bibliografía se pueden hallar aportes acerca de las formas estructurales y normativas que involucran a una diversidad de actores y actividades públicas, privadas e híbridas en múltiples niveles jurisdiccionales, administrativos y políticos, aunque existe cierto consenso en torno a que una adecuada acción climática nacional, originada como parte de un acuerdo internacional, es la respuesta ideal al cambio climático (Cfr. Umbers y Moss, 2021). La política de cambio climático impregna a todos los niveles gubernamentales y requiere de la participación de una amplia diversidad de actores y, con ello, procurar el paso a la reorganización de estructuras y procedimientos organizativos capaces de reconectar al gobierno (Jordan y Lenschow, 2008; Solorio y Miranda, 2019).

El enfoque multinivel de la gobernanza climática busca conferir la responsabilidad política al agente o nivel gubernamental más apto para atender y cumplir los objetivos y metas climáticas (Wurzel et al., 2019), y así, atenuar las contradicciones entre las políticas que pueden intervenir (Mickwitz et al., 2009). En la práctica, todos los niveles de la jerarquía estatal deben ser considerados para la realización de políticas climáticas, las cuales son diseñadas en función de las capacidades de los diferentes órdenes de gobierno (Guzmán, 2019). Así, se abre la puerta para que la multiplicidad de instituciones del Estado tome parte en el proceso de confección y ejecución de las acciones políticas con base en las particularidades concretas.

La idea de la gobernanza multinivel se ha utilizado, de manera especial, en la Unión Europea, debido a la “europeización” de las políticas ambientales y climáticas, es decir, a la adopción de medidas comunes en la que se encuentran involucradas las instituciones comunitarias y los Estados miembros (Wurzel et al., 2016; 2019). Hace énfasis en los arreglos organizacionales e institucionales, sobre lo cual desde hace poco tiempo cobró notoriedad la IPC como concepto para dejar atrás la tendencia hacia la desagregación, especialización y descentralización de la burocracia gubernamental (Jacob y Volkery, 2003; Peters, 1998 citado en Carrillo y Solorio, 2021). La IPC parte de la premisa de incorporar la dimensión climática en los procesos de toma de decisiones de todos los sectores y niveles (Solorio y Miranda, 2019). Una parte de la investigación se ha volcado en el examen de estructuras organizativas y preceptos procedimentales que, mediante la priorización de los objetivos de adaptación y mitigación al cambio climático, adoptan prácticas político-administrativas de manera transversal y multinivel (Adelle y Russel, 2013).

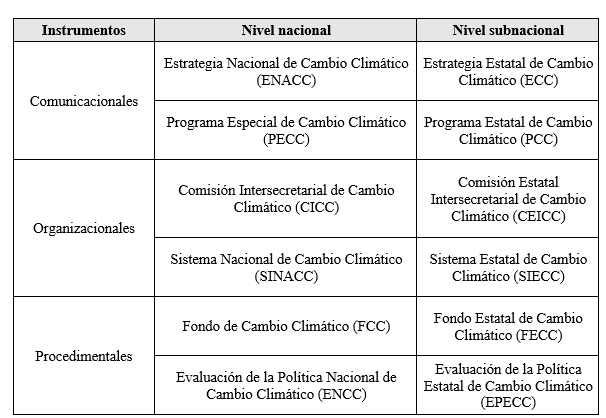

Existe una amplia diversidad de propuestas y un debate abierto sobre la “caja de herramientas” de la IPC (Jacob y Volkery, 2003, 2004; Jordan y Schout, 2006; Jacob et al., 2018). El presente documento hará uso de la clasificación institucionalista propuesta de Jacob, Volkery y Lenschow (2018), en virtud de su carácter comprensivo, nivel de agregación y por ser la que más lejos ha llegado en la explicación sobre las distintas lógicas de intervención para implementar la IPC (Solorio y Miranda, 2019). Para esto existen tres tipos de instrumentos: comunicacionales, organizacionales y procedimentales (Jacob et. al., 2008; Carrillo y Solorio, 2021; Jordan y Lenschow, 2010; Carmona, 2021; Guzmán, 2021).

Los instrumentos comunicacionales se suman al marco institucional y se refieren a la incorporación de disposiciones climáticas en la Constitución, planes o estrategias, la elaboración de estrategias de desarrollo sustentable, obligaciones para desarrollar programas sectoriales de cambio climático e informes de evaluación del desempeño (Solorio y Miranda, 2019; Jacob et al., 2008; Carmona, 2021). Los instrumentos organizacionales hacen referencia a las reformas en la configuración organizativa de los actores implicados en el cambio climático dentro de las instituciones. Ejemplos recurrentes son la fusión de departamentos o unidades administrativas, creación de grupos de trabajo interdepartamentales, equipos de coordinación interinstitucional de alto nivel (gabinetes verdes), reuniones permanentes de alto nivel (comités) y la instauración de unidades climáticas dentro de los departamentos responsables de monitorear el desarrollo de la IPC (Carrillo y Solorio, 2021; Guzmán, 2021).

Por último, se encuentran los instrumentos procedimentales, que son aquellos vinculados con la producción de cambios de actuación en la toma de decisiones políticas y administrativas (Jordan y Lenschow, 2010), entre los que se encuentran los presupuestos verdes, las evaluaciones ambientales estratégicas y de impacto ambiental, la incorporación de aspectos medioambientales y climáticos en las evaluaciones de políticas y la ampliación de facultades al sector responsable como el veto o la consulta (Solorio y Miranda, 2019). Conforme a lo expuesto, y a partir de la comparación entre los instrumentos para la IPC con los que cuenta cada una de las entidades federativas por medio del método QCA, se busca identificar las combinaciones de factores que ponen a las entidades federativas en posiciones de liderazgo y rezago climático, así como identificar el tipo y estilo de liderazgo que ejerce la federación sobre las entidades federativas.

Federalismo climático

La literatura establece que un factor determinante en la implementación de la política de cambio climático es la situación del sistema federal (Solorio, 2021a). Si bien, los objetivos generales de la política climática suelen negociarse a escala internacional, son los Gobiernos nacionales, subnacionales y locales los encargados del diseño específico para cada contexto y los responsables de su aplicación (Happaerts, Schunz & Bruyninckx, 2012). Hasta ahora, el discurso dominante sobre el cambio climático ha limitado la observación de la política climática en términos globales, pasando por alto que la dinámica y los resultados observables en el régimen internacional climático de las Naciones Unidas es producto de un sinnúmero de procesos políticos que atraviesan otras escalas de gobernanza (Selin y VanDeveer, 2012).

Harrison y Sundstrom (2010, citado en Brown, 2012) sostienen que los estudios acerca del federalismo permiten entender que la autoridad interna de los Estados suele estar dividida y solapada, a diferencia de la teoría de las relaciones internacionales que supone que la autoridad está unificada. En los sistemas federales, la autoridad para la elaboración de políticas está dispersa entre los distintos niveles de gobierno, de forma concreta, pretenden fragmentar las competencias y jurisdicciones (Valenzuela, 2014). Sin embargo, a decir de Selin y VanDeveer (2012), las federaciones -como la gobernanza en sí misma- son dinámicas a lo largo del tiempo que suman nuevas áreas de la política como el caso del cambio climático. Algunas reglas de la división de autoridad y responsabilidad política cambian: algunos tienden a la centralización mientras que otras pueden ir en sentido inverso hacia la descentralización.

El cambio climático tiene, quizá, como ningún otro asunto, un carácter local (Umbers y Moss, 2021). Este puede ilustrarse en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) pues, aunque se trata de un fenómeno global, son atribuidos a un Estado pese a ser producidos de forma diferenciada entre las circunscripciones subnacionales e, incluso, al interior de ellas. En los sistemas federales, los instrumentos de política climática están divididos y compartidos para permitir la coexistencia de la diversidad local y regional con lo nacional o, en el caso de la Unión Europea, supranacional (Selin y VanDeveer, 2012).

De acuerdo con Brown (2012), en la política actual sobre el cambio climático, cada Estado se enfrenta a diferentes valores de la cultura política de sus uniones, a marcadas diferencias regionales en relación con la localización de las emisiones de GEI y el efecto de su mitigación y a una compleja coordinación intergubernamental para determinar y aplicar la política. Es por esto que la literatura es contradictoria respecto a la capacidad política de Estados y provincias pues, por un lado, es escéptica debido a los costos de un mosaico de políticas climáticas subnacionales y se teme que, con tal de promover las inversiones, fijen los impuestos o las normas al mínimo común denominador (Happaerts et al., 2012; Harrison, 2013). Por otro lado, es alentadora porque las circunscripciones subnacionales pueden convertirse en laboratorios de experimentación política en los que la diversidad impulsa tanto la innovación como la difusión interprovincial (Harrison, 2013; Jörgensen, Jogesh & Mishra, 2015).

El caso de México se distingue de sus pares estadounidenses (véase Selin y VanDeveer, 2012; Brown, 2012). El fracaso en la implementación de la política climática nacional se atañe, según Solorio (2021a), entre otras cuestiones, por su sistema federal débil que se caracteriza por arreglos institucionales autoritarios, ausencia de profesionalización de la burocracia y excesiva centralización. Valenzuela (2014) sostuvo que, en todo sistema multipartidista, la novedosa experiencia en negociación interpartidista y el extraordinario poder de los gobernadores, han mermado la capacidad del Gobierno federal para ampliar la agenda climática. El resultado, coinciden Valenzuela (2014) y Solorio (2021a), son las iniciativas desplegadas por todas las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno que tienen pocos vínculos sustanciales entre sí.

Datos encontrados

Instrumentos subnacionales para la IPC en las entidades federativas

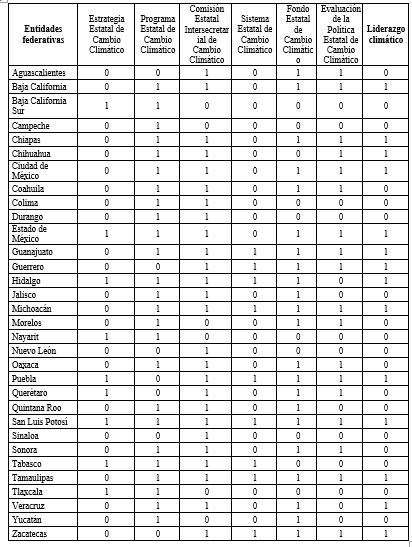

La LGCC mandata que las entidades federativas, pese a ser autónomas en su régimen interno, deben formular, conducir y evaluar su propia política climática en línea con la política nacional (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2012; López y Laguna, 2020). De modo que, a cada entidad le corresponde erigir sus propios instrumentos para poner en marcha las directrices nacionales de política climática en el ámbito de sus competencias, convirtiendo a la LGCC en un marco óptimo por emular (Guzmán, 2021). Las entidades federativas, entonces, deberán replicar los instrumentos de la IPC establecidos en la LGCC. La clasificación institucional de los instrumentos y sus niveles se detallan en la siguiente tabla 1:

Tabla 1. Instrumentos de la IPC a nivel nacional y subnacional

Fuente y elaboración: del autor (2022).

Como se observa en la tabla 2, las entidades federativas, en su gran mayoría, tienen más de dos instrumentos para la IPC. Un dato no menor es que 6 (Baja California Sur, Campeche, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán) de las 32 entidades federativas no cuentan con una ley estatal equivalente a la LGCC. Quizá el mayor de los contrastes se puede observar entre los instrumentos organizacionales pues, 28 entidades (las mismas que cuentan con ley) tienen en operación una CEICC, mientras que solo 9 entidades disponen de un SIECC.

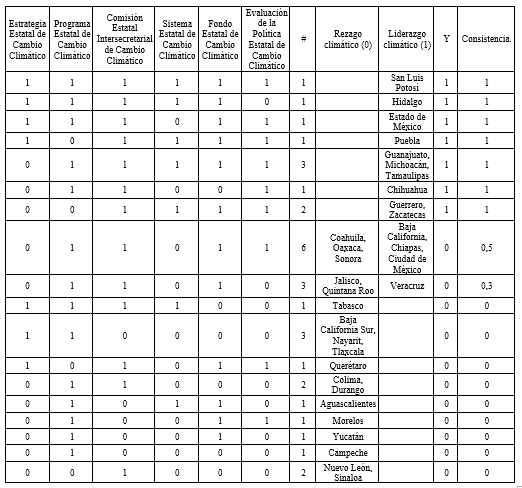

Con base en la información expuesta fue elaborada la tabla 3 de verdad, la cual muestra que solo 10 entidades federativas (31 %) cuentan con un franco número de instrumentos que las coloca en la posición de líderes climáticos. Esto frente a 13 entidades (40 %) que con claridad se apostan como no líderes o rezagados. En la parte media hay 9 entidades federativas (28 %) de las cuales 3 están más cerca del rezago, mientras que otras 6 expresan una contradicción pues la literatura de referencia señala que 3 de ellas son líderes climáticos. Empero, en lo metodológico es inadecuado colocar como positiva una configuración con índice de consistencia menor a 0,8. De tal suerte, que aun cuando la mitad posee el resultado de interés, también son consideradas negativas.

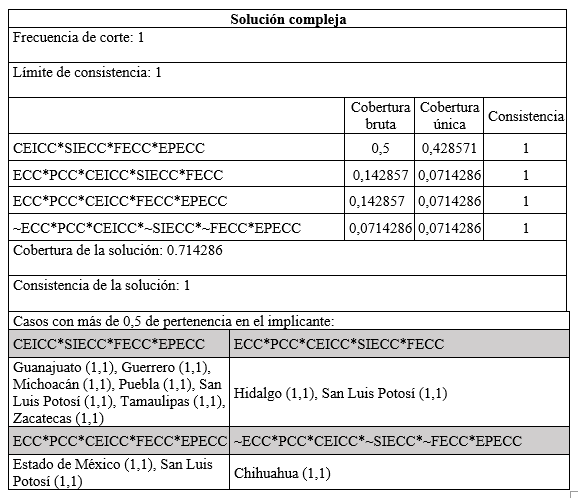

Como se observa en la tabla 4, el resultado de la solución compleja4 evidencia 4 representaciones causales verdaderas. Se trata de una causalidad múltiple porque hay 4 formas de garantizar el liderazgo climático: 1) presencia de la Comisión Intersecretarial Estatal, del Sistema Estatal, del Fondo Estatal y de Evaluación de Política Estatal; 2) presencia de Estrategia Estatal, del Programa Estatal, Comisión Intersecretarial, Sistema Estatal y Fondo Estatal; 3) presencia de Estrategia Estatal, del Programa Estatal, Comisión Intersecretarial Estatal, Fondo Estatal y Evaluación de la Política Estatal; y 4) ausencia de Estrategia Estatal, presencia del Programa Estatal y Comisión Intersecretarial Estatal, ausencia de Sistema Estatal y Fondo Estatal y presencia de Evaluación de la Política Estatal.

Las 4 configuraciones causales son suficientes para que una entidad federativa pueda ser considerada como líder. Estas configuraciones explicativas son consistentes con la hipótesis de suficiencia. De acuerdo con el índice de cobertura, cubren buena parte de los casos positivos en la muestra; la cobertura de la solución es 1. Cabe destacar que una de las 4, la que conlleva la presencia de la CEICC, el SIECC, el FECC y la EPECC, posee un índice de cobertura superlativo al resto, pues abarca 7 de las 10 entidades líderes.

Análisis

La anterior radiografía exhibe una notoria heterogeneidad entre las entidades federativas. Existe un desbalance sustancial entre los instrumentos para la IPC disponibles por cada estado del país: de los organizacionales están casi presentes las CIECC, pero, al mismo tiempo, casi ausentes los SIECC; los procedimentales parecen tener cierto equilibro, aunque con mayor peso los FECC que las EPECC; y de los comunicacionales, pese a ser los más sencillos de poner en marcha, son muy castigadas las ECC frente a los PCC.

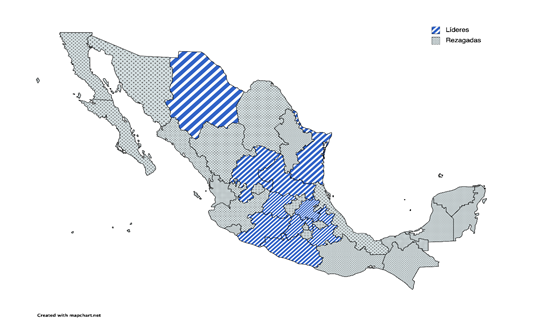

El QCA muestra que son tan bajos los estándares existentes que basta con realizar un mínimo esfuerzo para ser considerado líder en el país. Es suficiente contar con una combinación de, al menos, cuatro instrumentos de la IPC para no estar dentro de las entidades rezagadas. Este es el caso de las entidades catalogadas como líderes, entre las que se encuentran: San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Zacatecas. En consecuencia, no debería sorprender que en conjunto conformen un collage de descoordinación y desvinculación entre actores, instituciones y organizaciones. Aunque solo se distinguen de manera comparativa su desempeño y no sus logros absolutos. La posición que guardan en la dinámica líder-rezagado tiene implicaciones en la implementación regional y local de las políticas climáticas de forma articulada y efectiva.

Las entidades federativas consideradas como líderes climáticos tienen en común tres características de suma importancia para el futuro de la política climática. La primera de ellas es que todas comparten fronteras con otras entidades consideradas como rezagadas, por lo que será compleja la coordinación interestatal para implementar acciones climáticas en las zonas colindantes. En segundo lugar, y con excepción de dos entidades, están concentradas de manera geográfica en la región central del país pese a la vulnerabilidad futura al cambio climático de algunos municipios ubicados en las entidades federativas de la región Norte, Pacífico y Caribe de México, según el INECC (2016). En tercer lugar, tras cruzar información con Guzmán (2021), la mayoría de las leyes climáticas estatales son previas a 2015, lo cual puede apuntar a una relación entre el liderazgo climático y un aprendizaje producto de la experiencia institucional.

Pese a que la federación cuenta con mayor poder de decisión y podría propiciar la homologación de los instrumentos con los que cuentan las entidades federativas, estas se encuentran lejos de disponer con un estándar que las coloque cerca de la legislación marco. En términos de la bibliografía sobre líderes y rezagados, el liderazgo ejercido por la escala nacional que se desempeña como un agente climático que fija ejemplo de forma intencional al ámbito de lo subnacional para ser emulado, es exiguo debido al estilo rutinario y transaccional que, al tiempo, exhibe por su gradualidad y provecho solo, en un inicio, para la imagen internacional, tal y como Solorio (2021a) demostró. En la imagen que sigue se encuentran los resultados:

Conclusiones

El abordaje conceptual del presente estudio evidencia la creciente complejidad para entender las respuestas institucionales frente al cambio climático. La aplicación de la gobernanza multinivel, el federalismo climático y la integración de políticas climáticas apenas permite comprender una pequeña arista de los retos que tiene la política climática subnacional en México. Pese a que este artículo pone de manifiesto una mirada panorámica del actuar de las entidades federativas de México, se concluye que la estructuración basada en una estricta distribución competencial es insuficiente para la acción climática, pues es necesaria la colaboración, coordinación y cooperación entre los distintos niveles y sectores del Gobierno. Esto deberá materializarse con el diseño de instrumentos que den cuenta de los distintos contextos al interior del país y, a su vez, emulen y optimicen los arreglos institucionales de sus pares para así reducir conflictos y contradicciones que puedan presentarse derivado de las dinámicas políticas propias de la toma de decisiones.

En tal sentido, este documento se suma a otros esfuerzos académicos y de Gobierno que buscan dar luz sobre la política climática subnacional de México, ávida de ser explorada dado el potencial analítico y normativo que puede revelar. En específico, contribuye a entender el muy pobre desempeño de las entidades federativas en materia de cambio climático y ahonda en la evidencia sobre las discrepancias y desequilibrios en ellas. Se recurrió, además, a la dinámica líder-rezagado como marco referencial para tratar de clasificar, con el apoyo de los instrumentos para la integración de políticas climáticas, las divergencias para llevar a cabo las disposiciones nacionales en el ámbito subnacional. Se concluye que no basta con contar una legislación nacional marco para lograr que las entidades federativas cuenten con los mismos instrumentos que la federación, pues prevalecen discrepancias y desequilibrios.

Parece evidente, entonces, que la posición de liderazgo y rezago climático en la esfera subnacional de México apunta a cuestiones relevantes sobre la colaboración y coordinación interinstitucional, convirtiéndose en un llamado para su estudio. Si bien, el desarrollo de los instrumentos estatales puede ser explicado por las diferencias entre las necesidades de cada entidad federativa y cómo estas se ajustan a la legislación nacional, es un hecho inexorable que avanzan a ritmos dispares. En consecuencia, la asignación de las responsabilidades políticas en torno al cumplimiento de los objetivos y metas de cambio climático se difumina entre sectores y jerarquías de los gobiernos, abriendo la puerta a que ninguno de las múltiples instancias del Estado se haga cargo de la cuestión.

La asimetría de poder entre la federación y las entidades federativas es insuficiente para lograr que estas últimas cuenten con los mismos instrumentos que el ámbito nacional. El variopinto desarrollo de los instrumentos estatales puede reducir, de manera sustantiva, la efectividad en la adopción de prácticas político-administrativas sobre cambio climático. Este contexto impacta en la transversalidad e integralidad que concibe la LGCC, posicionándose como el principal reto para alcanzar una auténtica gobernanza multinivel. El cumplimiento del enfoque multinivel de la gobernanza climática se torna como condición sine qua non para que las entidades federativas se corresponsabilicen. De lo contrario, se vuelven impermeables al avance o retroceso tanto de la federación como de los municipios.

Por último, la academia mexicana puede aportar en la confección de herramientas analíticas para profundizar acerca del desempeño climático de las entidades federativas y, en especial, de los municipios. Estos últimos son, de forma constante, ignorados, aun cuando constituyen los cimientos del ordenamiento político y social de México y la institución pública más cercana a los problemas inmediatos de la gente. Esto solo puede ser posible mediante la coordinación de esfuerzos entre equipos de investigación de instituciones educativas nacionales y estatales para establecer documentos de referencia que analicen a detalle las razones subyacentes por las cuales cada jurisdicción política tiene resultados como los aquí expuestos. De esta manera será posible establecer deducciones que permitan auxiliar en la toma de decisiones.