Introducción

Los servicios públicos son categorías jurídicas y económicas que, desde el enfoque constitucional, son garantías constitucionales y cumplen la función de acceso a derechos como el agua, energía eléctrica, saneamiento, educación, salud, transporte, entre otros. En la dimensión económica, las Constituciones establecen parámetros según los cuales el Estado o el sector privado participan en la prestación de dichos servicios. Es allí que se generan las tensiones entre las corrientes estatistas o de planificación central frente a las tendencias de liberalización económica que el presente artículo pretende identificar, ya que los servicios públicos requieren especial atención y protección a la luz de la supremacía constitucional, por cuanto existen relaciones directas entre la prestación y la protección de derechos constitucionales. En el caso ecuatoriano, los modelos constitucionales económicos de los servicios públicos experimentaron una variación importante entre la Constitución Política de 1998 y la Constitución de 2008, que consiste en plantear dos modelos económicos de servicios públicos prima facie opuestos entre sí.

Las metodologías de este artículo son tanto la analítica como la comparativa, y toman como punto de partida los conceptos de legitimación democrática y supremacía constitucional. El desarrollo de estos conceptos, complementados además en el análisis por los discursos políticos que denostaban a la Constitución de 1998 y enaltecían a la Constitución de 2008, ofrece la transición metodológica hacia la identificación de las diferencias entre ambos textos constitucionales con relación a la prestación de servicios públicos. Los textos constitucionales han sido los instrumentos escogidos en esta investigación porque, primero, esto permite comparar los modelos económicos, y, segundo, nos llevan a detectar falencias que dichos modelos pudieren presentar respecto a la garantía de derechos ciudadanos, tales como la libertad de elección y de desarrollar actividades económicas. De allí, el análisis se dirige a evaluar si el debate de las privatizaciones puede ser encauzado a la luz de los Constitucionalismos estatistas actuales. Por último, los resultados del análisis comparativo proponen una manera de libertar tensiones teóricas a los desafíos tecnológicos en tanto estos garantizan los derechos indicados y permiten cumplir de forma adecuada la finalidad de los servicios públicos.

Legitimación democrática y supremacía constitucional

Si de algo ha de envanecerse la Constitución de la República del Ecuador del 2008 (también “actual Constitución” o “Constitución de Montecristi”), es de haber sido fruto de una Asamblea Nacional Constituyente y que su aprobación se realizó mediante referéndum popular. Su antecesora, la Constitución Política de 1998 (también “anterior Constitución” o “Constitución de Sangolquí”), no gozó de tal virtud. Además, las diferencias materiales y formales entre ambos documentos sobre tal aspecto resultan sustanciales.

Aunque aquella diferencia resultase la más importante, existen otros elementos que denotan divergencias entre la forma cómo entienden y desean comprender al poder, la economía y a la sociedad. Las Constituciones toman postura en momentos históricos y lo hacen debido a que son expresiones políticas de quienes detentan el poder jurídico en determinado momento de la historia. Las Constituciones, además de reconocer derechos constitucionales, organizan el poder del Estado (Oyarte, 2014). Esto se consigue, en unos casos, desde la legitimación de la democracia representativa, tal como sucedió con la Constitución de Sangolquí, y en otros, desde la instalación de asambleas constituyentes y de la aprobación de los textos constitucionales mediante referéndum popular (Viciano y Martínez, 2012). Esto último sucedió con la Constitución de Montecristi.

Con relación a la supremacía constitucional, la Constitución de 1998 se reconocía a sí misma como norma prevalente del ordenamiento jurídico (art. 272), de manera que el resto de leyes debían mantener conformidad formal y material con aquella.1 Por su parte, la Constitución de 2008 determina su prevalencia como norma respecto del ordenamiento jurídico, con la diferencia de que las leyes y actos del poder público que no mantengan conformidad con sus disposiciones carecen de eficacia jurídica.

Por otra parte, la trascendencia que la actual Constitución concede a los derechos y garantías (Wilhelmi, 2008), la propuesta de un modelo de Estado social, activo, participativo y comunitario (Palacios, 2008); la necesidad de presentar una alternativa al sistema económico denominado neoliberal (Castro, 2008); el reconocimiento de la doble dimensión de los derechos: la individual y la colectiva (Ávila, 2008); el carácter normativo y fuerza vinculante de la Constitución, así como la omnipresencia de aquella en áreas jurídicas dejadas a la discrecionalidad legislativa o reglamentaria (Zambrano, 2011); son algunos ejemplos de las marcadas distancias que la actual Constitución intentó marcar respecto de su predecesora.

Además, como instrumento social, recoge la aspiración de diversos estamentos, tales como el rol cumplido por el movimiento indígena (Padilla et al., 2017), así como el reconocimiento del pluralismo jurídico mediante la relación de sistemas de derecho propio de comunidades y el derecho estatal en determinados territorios (Montaña, 2012). De tal modo, ha de reconocerse un justo mérito social de la Constitución de Montecristi. Sin embargo, como producto político, el debate teórico puede ser distinto de modo sustancial. Esto, por ejemplo, al identificar problemas estructurales de la Constitución y un hiperpresidencialismo autoritario (Ortiz, 2016) o en el momento en que se cuestiona al denominado nuevo paradigma, afirmando que aquel no fue sino un instrumento perverso de justificación y consolidación del régimen (Aguilar, 2018).

Existe cierto acuerdo mayoritario de que en función de la supremacía constitucional se ha de promover y cumplir con las responsabilidades básicas del Estado (Carrillo, 1998), de sus organismos e instituciones. Esto con el objetivo de que los derechos constitucionales sean protegidos en forma efectiva. De allí que la supremacía de la Constitución, en su naturaleza material, esto es, tanto como mandato político y como norma jurídica (Martínez, 2008), ha de procurar dicho objetivo de forma permanente y material. Por tal razón es que, en aquel salto funcional del constitucionalismo moderno ecuatoriano, los derechos fundamentales adquieren tal matiz. La legitimación democrática de la Constitución cierra -por así decirlo- el ciclo formativo de construcción de la Norma Suprema como brújula jurídica del Estado, la sociedad y la economía. Por tal razón, no debe desconocerse que aquella supremacía impacta y afecta las relaciones entre derecho constitucional y la economía de una nación. Los servicios públicos, al ser categorías económicas locales, también pueden verse afectados de múltiples formas a partir de cómo se entiende y aplica dicha supremacía.

El reconocimiento de un inadecuado constitucionalismo hegemónico puede caer en el absurdo de desconocer hechos económicos de interés local, justamente como los servicios públicos, así como cuestiones más complejas en el contexto de la globalización. Matteo Nicolini explica que los constitucionalismos hegemónicos de corte estatista colisionan con exigencias liberales de las finanzas globales actuales. Para el autor estos modelos económicos estatales terminarán adaptándose a la economía mundial y mutarán hacia esquemas liberales, reconvirtiendo el estado democrático de derecho en una estructura constitucional liberal (Nicolini, 2020).2

Garantías de los derechos en el Estado planificador

Los derechos sociales son una manifestación de tal interrelación. Sin pretender promover aquí un debate en terrenos de abundancia iusfilosófica, téngase presente que estos derechos y su efectividad en su garantía dependen de una realidad presupuestaria y de progresividad (Grijalva, 2012), que puede ir más allá, inclusive, de su sola protección judicial. El fenómeno tuitivo de los derechos sociales, tal como se explica, transita en un mundo de imbricaciones e intersticios jurídico-económicos que se sustentan grosso modo en cómo entiende el Estado a la economía, desde la Constitución. Por tanto, los derechos sociales se relacionan de manera directa con la forma en la que el Estado entiende y define la economía, en tanto esta última ejerce una fuerte influencia sobre la Constitución, el Estado y la política (Bazán, 2019).

En otras palabras, desde el enfoque constitucional, la garantía efectiva de los derechos sociales se debe ejecutar y cumplir a la luz de los preceptos constitucionales que definen la política pública, sin perjuicio de que, en el caso ecuatoriano, también se prevé su tutela mediante las denominadas garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales. Estas últimas no son sino mecanismos judiciales de protección de los derechos constitucionales, en tanto la Constitución ecuatoriana ha confiado a la Función Judicial su protección, ejercicio y ejecución de las decisiones judiciales (Navas y Storini, 2013).

Pero más allá del derecho constitucional procesal de acción, abstracto como es (Mazón, 2020), se insiste en que el modelo económico previsto en las Constituciones influye de manera directa y significativa en cómo se garantizan de forma adecuada los derechos sociales mediante los servicios públicos. Lejos de la efervescencia plebiscitaria de la Constitución de Montecristi en el año 2008 y de las vehementes acusaciones a su antecesora de pretender la imposición del neoliberalismo económico (Castro, 2008), conviene recordar que la garantía efectiva de los derechos sociales, en especial aquellos que se ejercen mediante la prestación de servicios públicos en la función administrativa del Estado, depende de cómo es pensada la economía desde la Constitución. Además, esto podría distinguir en un sentido teórico si la naturaleza de los servicios públicos constituyen una función administrativa o una actividad mercantil (Marí, 2010).

De allí que la expresión constitución económica confiere cierto nivel de garantía respecto de tales derechos y por lo tanto inserta condiciones para que su ejercicio sea favorable y funcional (Bidart, 2002). En Ecuador, la Constitución de 2008 fortalece el rol del Estado en la economía para garantizar el ejercicio de aquellos derechos y presenta la idea de un Estado planificador (Grijalva, 2012). En estos modelos económicos, el Estado, además de ser protagonista central de la planificación nacional, procura eliminar la fuerza del libre mercado (Bazán, 2019).

La connotación de un Estado fuerte implica la capacidad de prevenir abusos que pudieren derivarse de la concentración de poderes económicos (Ordoñez, 2019). De allí que una Constitución cercana al modelo de planificación central y de economía estatal se opone a un modelo de mínima intervención del Estado en la economía, o de laissez faire y todo aquello subyace en la ideología política predominante en determinado momento (Rivero, 2015).

La ideología hegemónica en 2008 estuvo representada por las fuerzas políticas del movimiento Revolución Ciudadana, de modo concreto con el ascenso de Rafael Correa Delgado a la Presidencia de la República en el año 2007 y con la convocatoria a la consulta popular para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí (Hurtado, 2018). Producto político-jurídico de esta ideología predominante, la Constitución determinó que el Estado ecuatoriano planifique el desarrollo del país con el objetivo de ejercicio de los derechos.3 Luego, en esa misma lógica, la Constitución establece en el artículo 280 que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos.

Si el Estado asume el rol de gran planificador nacional, la tutela de los derechos sociales, ora bien mediante la implementación de las políticas públicas, o mediante la activación de garantías jurisdiccionales por los titulares de los derechos sociales, depende de manera ineludible de decisiones centralizadas que se adoptan desde el poder público. Además, corresponde a tal Estado el manejo de la economía nacional en sindéresis con la satisfacción del bien común en la efectividad de estos derechos sociales y de la prestación de los servicios públicos.

Aunque tal planteamiento luzca prima facie como dualista o binario y, por tanto, excluyente de forma mutua, la verdad es que el desarrollo de los derechos en el Estado liberal o el Estado constitucional no podría ser visto como un parteaguas temporal y definitivo, sino como un proceso paulatino de evolución en el que las características de dichos modelos más bien coexisten (López, 2017). El modelo constitucional económico de Montecristi confrontó, tanto de forma política e ideológica, al modelo económico liberal que, según sus detractores, tenía la Constitución de Sangolquí. Lo acusó y censuró de manera peyorativa como neoliberal, perverso, extractivista, privatizador, anti Estado. Su principal detractor en el discurso político preconstituyente -al menos de forma pública - fue Rafael Correa (Caicedo y Tanca, 2018). Así, el discurso político e ideológico caló. Tanto de forma plebiscitaria como mayoritaria, el pueblo ratificó a su Constitución como Norma Suprema prevalente del ordenamiento jurídico, y con ello consolidó un modelo constitucional económico de corte tutelar de derechos en el que el gran planificador, el Estado, es el principal responsable de la identificación y satisfacción del interés general desde la visión de la planificación central.

Modelo constitucional económico y servicios públicos

El modelo de la Constitución de Montecristi postula el reavivamiento del Estado intervencionista o también denominado por amplios sectores de las teorías macroeconómicas como welfare state. El crecimiento del denominado estado de bienestar implicaba, desde la teoría y de manera particular en la praxis, la implementación de los denominados servicios sociales prestados por el Estado. Tal desarrollo conceptual podía ser encontrado, por ejemplo, en la visión de John Maynard Keynes, que de acuerdo con la propuesta de Berzosa Alonso podría ser resumida en cuatro puntos: a) la regulación de la demanda; b) el crecimiento del Estado de bienestar; c) reglamentación estatal de la actividad económica; y d) nacionalización de empresas (Berzosa Alonso-Martínez, 1993).

De esta manera, frente a una Constitución que navega en una orilla cercana al modelo estatista planificador, criticado también por justificarse como una alternativa del socialismo de Estado ante el auge del neocapitalismo poskeynesiano (Espino, 2016), el mensaje constitucional al sector privado respecto de la prestación de los servicios públicos es contundente: los servicios públicos son prestados por el Estado.4 Este fenómeno jurídico también puede ser explicado desde la denominada teoría del péndulo en el derecho administrativo (Martínez, 2011)5 o retorno y huida del derecho administrativo (Sánchez, 2018).

Por tanto, el rol que pudiere cumplir el sector privado en la satisfacción del interés general se ha visto desplazado, por una Constitución aprobada en referéndum, a un régimen de excepcionalidad. Así lo dispone el artículo 316, segundo inciso de la Constitución. A pesar de esto, más allá del reconocimiento legítimo de la supremacía constitucional contenido en la Norma Suprema y del giro hacia el modelo descrito, conviene tener presente que existen necesidades que deben ser satisfechas en lo social, y muchas de ellas desde el sector privado. Por ello, la Constitución determinó que la satisfacción del interés general también sea protegida desde el Estado mediante el sector privado, eso sí, dentro de los límites formales y materiales previstos en el nuevo modelo constitucional económico. Además, el Estado, en la teoría política y filosófica, tiene una función de distribución. García Pelayo, por ejemplo, expresaba de forma acertada y al referirse al estado social de derecho, que:

“[…] como la forma histórica superior de la función distribuidora que siempre ha sido una de las características esenciales del Estado, pues ahora no se trata solo de distribuir potestades o derechos formales, premios o castigos, ni tampoco crea el marco general de la distribución de los medios de producción, sino que se trata también de un estado de prestaciones que asume la responsabilidad de la distribución de bienes y servicios económicos (García, 1989, p. 34).

El ordenamiento jurídico, en este modelo económico constitucional, establece la regulación y provisión de servicios públicos, a la luz de lo que determine la planificación centralizada y en consonancia con la Constitución. Es el Estado el que determina cuándo, dónde y cómo se satisface el interés general mediante la prestación de los servicios públicos. Por tanto, el derecho administrativo de los servicios públicos también se encuentra subordinado a dicha planificación estatal, que no es otra cosa que una expresión directa, como se insiste, del acuerdo constituyente. Ahora bien, ¿cómo entender el derecho administrativo de los servicios públicos en el actual modelo constitucional económico? Las respuestas a esta interrogante requieren de ciertas disquisiciones teóricas.

El derecho administrativo ha sido relacionado de forma directa con el principio de legalidad, de supremacía de la ley en el establecimiento del estado de derecho y como contraposición al despotismo de la autoridad (Cassagne, 2018). En este sentido, la administración se somete al derecho pero sin perder su poder y privilegios (Linde, 2012). Sin embargo, a fines del siglo XIX y como consecuencia de los postulados teóricos de la Escuela de Burdeos, de la cual sobresale la figura de León Düguit6, se estructura el fundamento jurídico de la doctrina de los servicios públicos. Con acierto, se distingue entre poder público y servicio público, con lo que también se distinguen los actos de autoridad (regulación y control) y los actos de gestión (Linde, 2012), de lo cual con el trascurso del tiempo se justifica, cada vez más, el nivel de intervencionismo del Estado en la sociedad para la satisfacción de las necesidades de interés general. Esto sucede gracias a que, mediante dichas actividades de gestión, el Estado justifica -inclusive desde lo iusfilosófico- su permanencia como oferente y prestador primigenio de servicios públicos. En dicha lógica, es el Estado el que define el interés común o lo común, como frontera entre los individuos y dicho Estado a partir de la avocación de las ideas de progreso desde las garantías públicas (Salomoni, 2004).

En un modelo constitucional económico como el establecido en la Constitución de Montecristi, el derecho administrativo debe ser entendido como regulación, como forma de administración pública planificada y de prestación. Difícilmente se trata de un derecho administrativo mínimo o de modelo económico neoliberal. Es un derecho que nace y se ejecuta desde el gran planificador, al cual se presentan fervientes oposiciones desde el pensamiento económico. Por ejemplo, desde las Escuelas de Friburgo, Viena, Chicago y de la Public Choice Theory, así como también la ideología que se abogaba mediante sus más importantes postulantes en el mundo anglosajón en la década de 1980, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, por un Estado mínimo (Roldán, 2000). La Constitución y el derecho administrativo se reservan para sí la ejecución del modelo económico en la prestación de servicios públicos y en la definición del interés general que, entre otros factores históricos, se justifica en el advenimiento del Estado social en el que es innegable que se pone en tensión su relación con las libertades públicas ciudadanas (Rodríguez-Arana Muñoz, 2012).

La libertad ciudadana de elegir al proveedor de un servicio público va en camino proporcional, de forma directa, a cómo las sociedades escogen (inclusive por la vía democrática) determinado modelo constitucional económico. De allí que en los procesos plebiscitarios constitucionales los electores deben tomar muy en serio la elección y optar por una parte, por modelos económicos liberales que favorezcan la participación del sector privado en la oferta de servicios públicos y en la maximización de la elección del consumidor; o, por otra, la elección de un modelo constitucional de vertiente estatista y de planificación central, que favorece los monopolios u oligopolios estatales y en el que se limita la iniciativa privada para la oferta de dichos servicios, pero además la elección del consumidor.

En el contexto del análisis económico del derecho, la conducta económica de los consumidores supone una elección racional, más que un estado de ánimo interior (Cossío, 1997). Esta decisión también influye, desde nuestro punto de vista, en la elección de un servicio público como forma de satisfacción de necesidades humanas, no solo las fisiológicas sino también las de seguridad, pertenencia o prestigio (Troncoso, 2017).

El modelo constitucional económico fijará las reglas jurídicas de la elección y jugará con su libertad en este escenario. Autorizará monopolios constitucionales y legales de servicios públicos. Determinará reglas de mercado para el entramado económico de la oferta y la demanda en aquellos. Reconocerá derechos de los consumidores también en la esfera constitucional y les dotará de garantías judiciales o administrativas para protegerlos de manera eficaz. La libertad del ciudadano, por tanto, no se limita solo a la elección. Su libertad va conectada de forma directa con el derecho a recibir servicios públicos de calidad, sea que los preste el Estado mediante empresas públicas, sea que los preste el privado en esquemas de privatización y liberalización económica radical o, inclusive, que se cumpla dicha gestión mediante figuras mixtas tales de delegación o concesión por parte del mismo sector privado (Guerrero, 2019).

También debe considerarse el rol que puede jugar el principio de competencia en relación con la elección entre servicios prestados por el sector público y el sector privado. El caso de Colombia y de su Constitución de 1991 es un ejemplo. Como sostiene Barreto, el principio de competencia constituye una finalidad del Estado para justificar su intervención en servicios públicos domiciliarios. Por ende, no se trata solo de un principio orientador del mercado de servicios públicos (Barreto, 2017). En este sentido, el principio de competencia para el caso colombiano, incluye en su dimensión legal, de forma obligatoria, la protección de garantías de índole constitucional. En Ecuador, parecería importante reconocer la vigencia del principio de competencia, de manera concreta en el caso de los servicios públicos impropios, es decir, los que no se prestan en forma monopólica desde el Estado o el sector privado hacia la colectividad.

Entonces, el modelo constitucional económico no puede -ni debe- condicionar la calidad del servicio a la identificación del prestador. Sería una falacia de las demagogias radicales, contraria inclusive a la globalización económica y técnica connatural al siglo XXI, aceptar sin beneficio de inventario un dogma en el que el gran planificador es por antonomasia el mejor oferente de servicios públicos solo por privilegiar la mentada supremacía constitucional. Por ello, el modelo de la Constitución de Montecristi no puede ser visto, aunque en lo formal y prima facie así parezca, como un modelo puramente estatizador en el que hubiere desaterrado -por así decirlo- a la inversión privada y a la iniciativa económica para el cumplimiento de estas actividades de oferta de servicios públicos.

Además, en Ecuador se encuentra garantizado el derecho de las personas de disponer de bienes y servicios de calidad óptima y a elegirlos con libertad (Constitución de Ecuador, art. 52) y de forma paralela a aquello, la misma Norma Suprema determina (Constitución de Ecuador, art. 53) que las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deben incorporar sistemas de medición y de satisfacción de usuarios y consumidores.

¿Cómo explicar la relación entre el modelo constitucional económico y los servicios públicos de acuerdo con la Constitución de Montecristi? Primero, desde el reconocimiento que, a partir de la supremacía constitucional, el modelo económico de prestación de servicios públicos es estatista, de planificación centralizada y prevalente sobre el sector privado. La Constitución inclusive identifica cuáles son los servicios públicos bajo cuya égida debe responder el Estado. Segundo, la Constitución garantiza como derechos de tal rango al desarrollo de actividades económicas en forma colectiva (además de la individual) conforme a principios de solidaridad, responsabilidad y ambiental, así como acceder a servicios públicos de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características (Constitución de Ecuador, art. 66, núm. 26).

No podría, por tanto, considerarse in limine una flagrante antinomia entre las disposiciones constitucionales que autorizan de forma excepcional al sector privado la prestación de servicios públicos, frente al el derecho constitucional a recibirlos en libertad de elección y a proveerlos desde la iniciativa privada hacia la colectividad, de acuerdo con los principios y presupuestos que genera el propio texto constitucional.

Eso sí, debe tenerse en claro que tanto el derecho de elección aludido como el derecho a la provisión depende, en el primer caso, de la existencia de monopolios u oligopolios autorizados por el ordenamiento jurídico (cuestión que es común y natural en la materia de servicios públicos) y, en el segundo, de que el Estado se reserva autorizar, de forma excepcional, al sector privado -tal como ordena la Constitución- la prestación de servicios públicos. En este modelo constitucional económico, en ambos lados de la cancha, el Estado parece intentar ganar la batalla.

¿Es posible encauzar el debate constitucional de las privatizaciones?

Una Constitución tan vanguardista, de ambiciosos avances en derechos y garantías, parece no tener fuerza política o jurídica que la oponga. Su supremacía se encuentra garantizada y legitimada, además, por un referéndum plebiscitario. En tal escenario, ¿cómo debatir o disentir en democracia en el momento en que las cartas del modelo constitucional económico son claras, avasalladoras y contundentes respecto a quién es el prestador natural de los servicios públicos? ¿Hay posibilidades actuales de pensar los servicios públicos desde las teorías privatizadoras más allá de las militancias nacionalistas o antiprivatistas?

Para dar respuestas a estas preguntas es necesario volver a lo mencionado sobre el ejercicio de la libertad, de forma concreta sobre la libertad económica. Cierta parte de la doctrina del derecho administrativo económico señala que existen tres bases jurídicas de la libertad económica: i) libertad de emprendimiento, que se encuentre garantizada por la Constitución; ii) libertad de acceso o adquisición de bienes y servicios y la regla de ciertos bienes considerados como públicos pero no estatizados (bienes no demanializados); y iii) la existencia de técnicas administrativas adecuadas que garanticen el emprendimiento del sector privado en la actividad (Vergara, 2018).

Los dos primeros elementos se encuentran reconocidos como derechos constitucionales en la Constitución de Montecristi. Sobre el tercero, esto es, sobre las técnicas administrativas, la Constitución reconoce ciertas formas de delegación de funciones administrativas de gestión al sector privado, sobre todo la concesión u otras formas análogas. Eso sí, aún inclusive en el reconocimiento de técnicas administrativas a las que hace referencia Vergara (2018), es fundamental distinguir la concesión de los bienes públicos -o concesión demanial-, de la concesión de los servicios públicos, sin perjuicio de que entre estos exista una relación por similitudes y diferencias entre los unos y los otros (Blanquer, 2012).

Y es que al menos en los denominados servicios públicos propios, esto es, aquellos que por su naturaleza jurídica y económica son prestados por el sector público o por el privado, en regímenes monopólicos legales (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, saneamiento), los bienes de uso público que son afectados para materializar en la gestión técnica y que se requieren para cumplir tal propósito todavía integran el patrimonio público por medio de la naturaleza demanial.

En otras palabras, aún si dentro del ejercicio de la libertad económica se permitiese al sector privado la gestión de servicios públicos propios, la técnica administrativa concesional de acuerdo con la Constitución de Montecristi se reserva siempre y para sí la posibilidad de no trasferir ni dominio de bienes demaniales, ni potestades públicas a ese sector privado. No se diga entonces siquiera hablar de posibilidades de privatización en el momento en que, por ejemplo, la Constitución establece mandatos expresos respecto del agua como derecho humano y como elemento de la naturaleza no susceptible de acaparamiento o privatización de este recurso (Constitución de Ecuador, arts. 282 y 318). Se aclara que la prohibición constitucional expresa se refiere al agua como recurso natural (dimensión de acaparamiento) y como la gestión del dominio público al sector privado para la prestación del servicio de provisión de agua potable (dimensión de inalienabilidad).

Por tanto, en el caso del agua, no sería posible un debate actual desde las teorías privatizadoras en Ecuador, en tanto la técnica jurídica de privatización en este sector, tal como se indica, tiene prohibición constitucional. Además, por cuanto el servicio de agua potable es esencial, obligatorio, exclusivo, directo respecto a su destino, tarifario y como se dijo, es con relación a su campo de acción, propio (Martínez, 2017). Ahora bien, se insiste en que, así como la técnica de concesión, la privatización también es una técnica administrativa que no debe prima facie desconocerse ni temerse en los servicios públicos, inclusive en un modelo constitucional económico como el ecuatoriano. La privatización de los servicios públicos requiere, de manera obligatoria, definiciones tanto políticas como técnicas, en las que los intervinientes no desvíen ni tergiversen los principios y obligaciones que un servicio público, a la luz de la satisfacción del interés general, representa para los consumidores (Martínez, 2003).

En otras palabras, la satisfacción apropiada y adecuada del interés general en la prestación de estas actividades no puede supeditarse a reglas laxas del mercado como si se tratasen de cualquier tipo de actividad mercantil. Esto incluye también al Estado como oferente monopólico de servicios públicos. Claro, no existe una privatización del Estado hacia el Estado, pues tal afirmación resultaría un oxímoron, una metáfora jurídica impensable.

Aunque se ha de reconocer que, en sus efectos prácticos, el sistema constitucional moderno procura la defensa de los derechos de los consumidores de posibles abusos del mercado en servicios públicos privatizados, pero también corresponde a tal sistema defender a dichos consumidores de posibles abusos del Estado que en un sentido monopólico ofrece servicios públicos. En ambos lados de la cancha, el consumidor debe ser tutelado de forma constitucional.

La prestación de los servicios públicos por parte del Estado y del sector privado, inclusive con la puesta en marcha de técnicas de privatización, no es excluyente en sentido mutuo. Debe existir una coexistencia razonable y adecuada entre Estado y sector privado en la satisfacción del interés general. Además, el Estado justifica su existencia en función de que la sociedad civil está dividida en clases y que la producción, el intercambio y la distribución de bienes y servicios constituyen una de las manifestaciones más evidentes de las desigualdades sociales, lo que justifica, por ende, la necesidad del Estado (Guerrero, 2002).

En el modelo constitucional económico ecuatoriano, el Estado cumple de manera simultánea con su obligación de prestar servicios públicos desde el enfoque de la gestión (Estado empresario, Estado proveedor) y también como regulador y sancionador (Estado regulador). Esta última función se ejerce tanto al mismo Estado empresario como al sector privado, sobre todo en regímenes de concesión (para servicios públicos propios: energía eléctrica, aeropuertos, puertos marítimos) y autorización (para servicios públicos impropios: educación, salud, transporte terrestre).

Entonces el gran planificador protege, regula y provee a los consumidores de servicios públicos. Ha creado una serie de garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales para procurar que dichos servicios públicos sean provistos y recibidos con calidad y que estos cumplan con los principios de generalidad, accesibilidad, oportunidad, entre otros enunciados definidos con antelación. Y aunque la privatización de ciertos servicios públicos no esté prohibida de forma constitucional y expresa, a excepción del agua, como quedó indicado, parecería que el denostado neoliberalismo opera más bien como una piedra angular de lucha retórica que se opone a debatir técnica, jurídica y económicamente sobre si conviene liberalizar y privatizar ciertos servicios públicos, al menos los no monopólicos o propios.

En el debate actual de las teorías privatizadoras, la tensión dialéctica es evidente. Puede ser, como plantea Espino Tapia, que estos modelos constitucionales de Estados fuertes encuentran su justificación en las aludidas desigualdades sociales y, sobre todo, en la necesidad de no ceder espacios a la globalización del mercado y al debilitamiento de economías y políticas estatales (Espino, 2016). Los promotores más radicales de la Constitución de Montecristi, entre quienes también destaca la figura de Alberto Acosta, acusaban con vehemencia a la Constitución de Sangolquí de pretender instaurar el neoliberalismo a ultranza y, con ello, la minimización del Estado, así como la imposición de pensamiento del libre mercado sobre aquel. En términos más exactos, este autor ha señalado:

El neoliberalismo, como “nueva” teoría económica, representa un rescate del viejo liberalismo, propiciado por el “Consenso de Washington”, compuesto y alimentado por diversas instancias académicas y por los intereses transnacionales, por los organismos multilaterales de crédito -FMI, Banco Mundial, BID-, encargados principales de transmitir el dogma a los países subdesarrollados y dependientes. Liberalismo recogido y difundido en estos países por diversos grupos locales de poder, entre los que se destacan los grandes gremios empresariales (Acosta, 1998).7

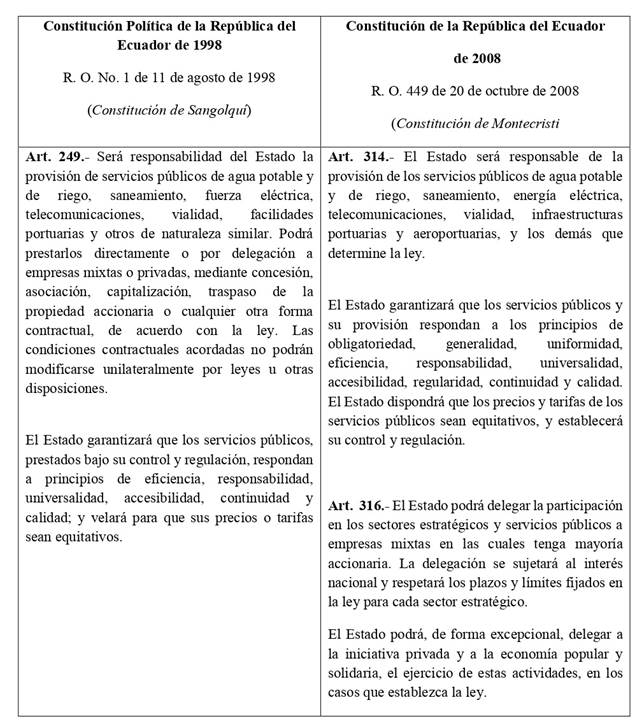

Es de reconocer que la Constitución de Sangolquí de 1998 se expidió en un contexto histórico mundial cercano al cambio del milenio y a la globalización económica, financiera y tecnológica más allá de los cuestionamientos al neoliberalismo. Como bien explica Cocciolo, “a partir de los años 80 el declive del Estado empresario/proveedor de servicios ha cedido el paso a lo que se ha acertadamente denominado Estado regulador” (Cocciolo, 2013, p. 350).8 Al comparar las disposiciones constitucionales de Sangolquí y Montecristi que de manera específica se refieren a la prestación de servicios públicos, se logra identificar lo siguiente en la Tabla 1:

Tabla 1 Disposiciones constitucionales sobre la prestación de servicios públicos en Ecuador

Fuente: Elaboración propia (2020).

De forma comparativa, la Constitución de Sangolquí reconocía un sistema mixto de prestación de servicios públicos. Además, la disposición constitucional establecía en ese nivel ejemplos de diversas técnicas de delegación al sector privado de la prestación, esto es concesión, asociación, capitalización y traspaso de la propiedad accionaria. Sobre el prestador natural de servicios públicos, a saber, el Estado, la Constitución de Montecristi no presenta sensible diferencia respecto de su predecesora, pues en ambos casos, el Estado es el responsable de la prestación de servicios públicos. El traspaso de la propiedad accionaria se justifica de forma doctrinaria en consideración a los intereses y objetivos del Estado, pero al ser genéricos, imprecisos y múltiples, aquello no implica que todo el nivel organizacional dependa directamente de aquel (Olías, 1993). La técnica de privatización en la Constitución de Sangolquí existía en el ámbito constitucional como forma de transferencia al sector privado de ciertas potestades administrativas y de gestión. La Constitución de Montecristi solo señala que la delegación de la prestación de servicios públicos a cargo del sector privado es excepcional. La categoría de excepcional, más bien luce como una posibilidad de decisión política del Gobierno de turno y de medidas políticas.

La Constitución de Montecristi no prohíbe la técnica de privatización de servicios públicos, a excepción del agua. De tal manera que el debate de las técnicas de privatización en el modelo constitucional económico actual no tendría ningún impedimento jurídico, pues parecería que la Constituyente de Montecristi no cayó en cuenta del error técnico incurrido en el artículo 316 de la Norma Suprema. Según esta, la delegación de la gestión de los servicios públicos es excepcional para el sector privado, pero privatización no es sinónimo de delegación. Por tanto, aquí se detecta una falencia por anomia del texto constitucional que podría incomodar a quienes reniegan de las técnicas de privatización en Ecuador y a su posibilidad de ser implementadas por no existir prohibición jurídica. Eso sí, aquello sin desconocer que cualquier proceso de privatización de servicios públicos deberá sortear resistencias ideológicas y políticas de los defensores del Estado prestador. Sea como fuera, los criterios de conveniencia respecto a cómo y cuándo escoger entre la gestión pública o la gestión privada corresponde más bien a otras variables, no solo jurídicas sino económicas, financieras y tecnológicas.

De Lima (1993) considera que la adjudicación de un servicio a uno u otro sector no puede ser automática ni depende, tal como se indicó, de un solo elemento, sino de las características del servicio, del modelo de negocio, de la aplicación del principio de subsidiariedad, así como de la existencia de un mercado fluido con posibles abastecedores. En tal sentido, puede suceder también que la gestión de ciertos servicios públicos se presente por representantes del poder público desde una fachada “hacendística” hacia los consumidores, es decir, una fachada de gestión de corte vertical, soberanista. Sin embargo, en la gestión real de aquellos, se observaría la aplicación de políticas y modelos empresariales de mercado en empresas públicas que procuren la eficiencia.

Gamboa Cáceres y Arellano Rodríguez, al referirse a las tendencias neoliberales en la reforma de la gestión pública en América Latina, explican que la “reforma de la gestión pública en Europa y América tiene como objetivos declarados la búsqueda de eficiencia, equidad y profundización de la democracia, aun cuando en la práctica prevalece fundamentalmente la búsqueda de eficiencia y la disminución del gasto público” ( 2007, p. 48).9

La prestación exclusiva o monopólica de servicios públicos puede ser perniciosa tanto en modelos estatistas o de privatización, se aclara, para los servicios públicos impropios (salud, educación, transporte). En cambio, en el momento en que existen varios oferentes para la prestación aquellos, la técnica de privatización sí podría resultar beneficiosa en tanto: 1) la coexistencia de oferta privada y estatal de estos servicios públicos permita a los consumidores ejercer el derecho constitucional de poder elegir; 2) los derechos constitucionales correlativos a la prestación de servicios públicos se ejerzan de manera adecuada y que la tutela de los mismos sea garantizada para en ambas dimensión de prestación (estatal y privada) por el Estado; y 3) de ninguna manera, la privatización de servicios públicos deba suponer para el Estado la obligación de renunciar a su potestad de regular y controlar la prestación de estos, inclusive en un régimen de libre mercado y competencia.

En el modelo constitucional económico actual, los servicios públicos son garantías constitucionales y la implementación de ventajas monopólicas al sector privado (el cual podría también incluir a la iniciativa popular y solidaria10) o al sector público resulta contraria a tales garantías y a la libertad de elección final de los consumidores. Sarmiento García, al citar a Vargas Llosa, señala que “[…] las privatizaciones fracasaron porque les entregamos las empresas estatales al sector privado y dejamos que ese sector generara una actividad monopólica sin ninguna regulación”11 (Sarmiento, 2005, p. 231).

En definitiva, siguiendo los planteamientos teóricos formulados por Marques Nieto, la construcción de paradigmas de dicotomías absolutas no son sino mitos en el discurso tradicional del derecho administrativo (Marques, 2011), así como también leitmotiv en el lenguaje político reaccionario. Tanto el exacerbado estatismo como la privatización desregulada son en sí mismos contrarios a la supremacía constitucional y al orden natural de poder elegir y poder proveer servicios públicos de calidad. La Constitución de Montecristi, aprobada en referéndum, lo garantiza. Al final del día, el justo equilibro garantiza la libertad de elección. El justo equilibro debe ganar en la cancha.

Liberar tensiones teóricas mediante desafíos tecnológicos

Los argumentos teóricos desarrollados en los acápites anteriores ponen de relieve las tensiones teóricas entre estatismo, liberalismo y supremacía constitucional. Sin embargo, desde una visión ya menos teórica y más pragmática, resulta inevitable considerar que la calidad en el acceso a los servicios públicos constituye uno de los más importantes principios de la gestión empresarial, sea pública o privada. De aquella calidad deriva la confianza. Si el Estado empresario de planificación centralizada ofrece servicios públicos de calidad, los consumidores generarán confianza en él. Si el modelo de liberalización de mercado y de privatizaciones genera confianza, ocurrirá lo mismo. La confianza en la gestión de los servicios públicos es un factor decisivo que legitima el modelo económico aplicado. Es un asunto de pragmatismo.

Por ello, conviene preguntarse, ¿cómo debe tal o cual modelo constitucional económico atender los desafíos que las sociedades demandan hoy en día de los servicios públicos? Una posible respuesta tiene relación con el uso y aplicación de tecnologías que garanticen su optimización. La tecnología ha de orientarse a mejorar su gestión, tecnificación, distribución, comercialización y mejoramiento continuo. Aquello también incluye el uso de tecnologías de la información (TIC) desde perspectivas integrales (Patiño y Ceja, 2013). Al tomar como ejemplo los servicios públicos propios, es decir, aquellos que se prestan a partir de monopolios autorizados por ley, por ejemplo, agua potable y saneamiento, energía eléctrica, aeropuertos, puertos marítimos, recolección de basura, es fácil imaginar que las tecnologías inciden de manera favorable y directa en el cumplimiento de los principios constitucionales que los rigen.

Si los prestadores de servicios públicos propios (sea el Estado o el sector privado) incrementan y mejoran la tecnología en tales industrias, se garantizará por ejemplo el cumplimiento de los principios de accesibilidad (mayor y mejor distribución de agua potable y saneamiento a zonas geográficas de difícil acceso), continuidad (concesiones aeroportuarias o portuarias de mayor tiempo), eficiencia (menor desperdicio de energía eléctrica mediante el fomento del ahorro, mejoramiento de control del consumo y de hurto de redes eléctricas), sostenibilidad (redes de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales construidas con mejor tecnología de manera que garantizan la prestación del servicio a futuras generaciones). La modernización de los servicios públicos requiere de tecnología y esta de inversión económica. Si los servicios públicos requieren ser intervenidos por la economía privada para mejorar su tecnología y con ello satisfacer el interés general en el cumplimiento de los fines constitucionales que garanticen los derechos de los consumidores, deben los modelos económicos brindar facilidades jurídicas para alcanzar tales fines, en lugar de entorpecerlos.

En el caso de servicios públicos impropios, estos son salud, educación, transporte terrestre, aéreo y marítimo, entre otros, la relación con la tecnología tampoco puede ser aislada. Por el contrario, el incremento y mejoramiento del factor tecnología en este tipo de servicios también derivará en calidad y confianza por usuarios y clientes. En todo caso, si el Estado empresario asume el rol de participar en la satisfacción del interés general mediante la prestación de servicios públicos por intermedio de empresas públicas, requiere también inyectar a su gestión aquellos aspectos tecnológicos que dicha industria demanda hoy en día.

Si el Estado empresario no adecúa la gestión y prestación de servicios públicos a la luz de las ofertas de las nuevas tecnologías, corre el riesgo de anquilosarse frente un sector privado que intentará, en ejercicio de su libertad de desarrollar actividades económicas, suplir de forma legítima tales ausencias y deficiencias, inclusive mediante técnicas de privatización. La calidad y la confianza en los servicios públicos propios o impropios son factores que condicionan de modo pragmático aquella máxima constitucional según la cual el Estado es el prestador natural y primigenio de dichos servicios públicos.

La apuesta del Estado o del sector privado al reconocer desafíos tecnológicos y luego aplicarlos en la industria de servicios públicos es, a nuestro criterio, un factor que aliviana la tensión entre estatismo y liberalismo. La calidad y confianza en el servicio parecen desdibujar tales tensiones porque más bien lucen como productos de una guerra fría intelectual de modelos económicos distintos en lo teórico. Al final del día, parecería que estas tensiones conceptuales poco podrían importar a los consumidores si se les garantiza calidad y confianza.

A manera de conclusiones

Las tensiones teóricas que se producen entre corrientes estatistas y liberales sobre servicios públicos no responden sino a razones de legitimidad de poderes políticos y económicos. Por tratarse de actividades e industrias que satisfacen el interés general, tales poderes utilizan los medios que estén a su alcance para procurar el mayor grado de legitimidad que les sea posible, inclusive dentro de un modelo constitucional económico predeterminado. El estudio comparativo de las Constituciones ecuatorianas de 1998 y 2008 respecto al tratamiento del régimen económico de los servicios públicos nos ofrece algunos hallazgos.

En primer lugar, que la supremacía constitucional conserva el rol fundamental de recordar, de manera permanente al Estado y al mercado, que los derechos de las personas para acceder con calidad y confianza a tales servicios implica un rol jurídico-económico importante de los prestadores, que inclusive podría derivar en determinación de responsabilidades jurídicas por la falta o deficiente prestación de aquellos de acuerdo con el ordenamiento jurídico.12 Al no tratarse de cualquier tipo de bien o servicio, sino de servicios públicos o de interés general, las técnicas de estatización o privatización deben ser medios para alcanzar, con la mayor y mejor tecnología posible, la satisfacción adecuada de dicho interés general.

En segundo lugar, el régimen de excepcionalidad creado por la Constitución de 2008 responde a posturas ideológicas y políticas del momento político en que fue aprobada dicha Constitución. Estas posturas denostaban el equilibrio económico que existía en la Constitución de 1998 respecto a la provisión de servicios públicos. Con ello, se buscó fortalecer la presencia y rol del Estado en la sociedad. A pesar de lo cual, el modelo constitucional económico vigente debe considerar que si bien el Estado es el prestador natural de los servicios públicos, los consumidores también tienen el derecho constitucional de acceder de forma libre a servicios públicos de calidad en un régimen de mayor libertad. Es allí que se pone de manifiesto la libertad de elección de los consumidores, así como también el derecho del sector privado a ofertar servicios públicos de acuerdo con el marco constitucional.

Como último punto, una adecuada presencia en el mercado por parte del sector privado, a pesar de resultar excepcional de acuerdo con la Constitución, acompañada de la debida inversión tecnológica, es un factor que favorecerá el acceso a servicios públicos de calidad para consumidores en libertad de elección. Aquello fomentará a que tanto el sector público como el sector privado compitan sanamente en la prestación de servicios públicos, en el objetivo de cumplir y mejorar de manera continua los estándares técnicos que corresponden a este tipo de industria. En definitiva, los derechos de los ciudadanos se verán satisfechos en el momento en que, por medio de la supremacía constitucional, se vele de forma adecuada por tal satisfacción, más allá de las tensiones teóricas existentes entre estatismo y liberalismo.