Introducción

Desde su creación y aceptación como categoría analítica en las ciencias sociales, el concepto de populismo ha sido uno de los centros neurálgicos de la producción teórica; puede afirmarse que, desde el siglo XX, gran parte de las discusiones del campo se han organizado en torno a dicho concepto. En América Latina vuelve a reeditarse cada vez que la coyuntura histórica amerita leerse en esa clave; las experiencias clásicas de los años 1940-1950 (cardenismo, varguismo y peronismo) (Knight, 1998; Weffort, 1978; Ansaldi, 2019), los neopopulismos de los años de las reformas neoliberales estructurales (Alberto Fujimori en Perú, Fernando Collor de Mello en Brasil, Abdalá Bucaram en Ecuador y Carlos Menem en Argentina) (Zermeño, 1989; Roberts, 1980) y las recientes experiencias de los populismos del siglo XXI dan cuenta de ello (De la Torre, 2013; Stefanoni, 2012; Svampa, 2016). Es más, parece no agotarse: en tanto categoría polisémica y siempre en disputa, las recientes experiencias de las nuevas derechas -desde Donald Trump a Mauricio Macri- renuevan su valor analítico (Casullo, 2019). Como todo concepto que sufre una inflación explicativa, corre los riesgos de desdibujar su capacidad heurística y, en consecuencia, la posibilidad de clasificación o recorte sociohistórico de lo que, en rigor, debería ingresar o no bajo esa denominación; en el momento en que un concepto puede designar realidades contextuales tan diferentes e -incluso- contradictorias y opuestas, estamos frente a un problema epistemológico. Parte de esa “inflación” recae en que, además de aludir a realidades diferentes -en tiempo y espacio-, da cuenta de formaciones políticas diversas. El populismo, al mismo tiempo, puede ser un régimen político, un modo de dominación, un tipo de Estado, un atributo de gobernanza y una propiedad carismática o demagógica de un líder; también, una calificación despectiva o negativa sobre un Gobierno o un presidente o, más aún, de una presidenta (Ansaldi y Giordano, 2012, pp. 85-86; Álvarez Junco, 1994).

Dicho esto, no renunciamos a su valor explicativo, especialmente porque su significante -siempre abierto- no deja de tener valor, tanto en el campo académico como en la disputa política y electoral del amalgamado siglo XXI. De esta manera creemos que la categoría populismo, mucho más que otras denominaciones -como “izquierda” y “progresismo”-, conserva valor analítico para mirar las recientes experiencias surgidas tras la crisis del neoliberalismo. Para sostener dicha premisa, el presente artículo se ciñe a esa coyuntura histórica y tiene por objetivo argumentar que los Gobiernos de Venezuela (1999-2013), Argentina (2003-2015), Brasil (2003-2016), Bolivia (2006-) y Ecuador (2007-2017)1 fueron experiencias, al tiempo que excepcionales en la historia de cada uno de los países, democratizadoras en términos políticos, sociales y económicos, aun cuando la matriz de acumulación no fue modificada. La hipótesis central es que los Gobiernos pueden ser estudiados bajo la categoría de populismos en la medida en que llegaron y se mantuvieron en el poder mediante elecciones democráticas y cambiaron estatutos legales del Estado, transformaron leyes que organizan el pacto social y ampliaron derechos, incorporaron a nuevos sectores políticos a la dinámica económica y estatal, ampliaron la participación electoral y mostraron altos niveles de movilización social. Asimismo, mediante políticas de transferencia monetaria o de ampliación del mercado interno y crecimiento del empleo, modificaron las condiciones socioeconómicas y acortaron las brechas de la desigualdad bajo un vocabulario que ponía en el escenario la idea de pueblo; extendieron el horizonte de expectativas sociales y crearon amplios sectores medios. Todo ello ocurrió, como en todas las experiencias populistas a lo largo de la historia, en el marco de un sistema capitalista mundial dominado por la matriz financiera, en el que la región, aun recuperando algunos grados de autonomía económica -en algunos casos vía desendeudamiento externo-, no transformó su situación de dependencia. Incluso puede afirmarse que la reforzó con la incorporación de China como principal comprador de materias primas.

Para sostener dicha argumentación, en el apartado “Cambio de época y disputas conceptuales”, este trabajo presenta los nudos centrales de las discusiones sobre las formas en que el campo académico se esforzó por conceptualizar a estos Gobiernos de comienzos del siglo XXI. Luego, bajo el título “Populismo del siglo XXI: algunas precisiones”, se esgrime una propuesta de caracterización populista, a partir de los aporte recientes para pensar los Gobiernos populistas del siglo XXI, sostenida mediante algunos datos estadísticos2 que demuestran el regreso, en América Latina, de “populismos infinitos” -al decir de Maristella Svampa (2017)- como órdenes políticos democratizadores en términos políticos, sociales y económicos (esta última variable se trabaja en la sección “Extractivismo y distribución: la economía del siglo XXI en América Latina”).

Este trabajo se inscribe en la perspectiva de análisis de la sociología histórica de tiempo presente, es decir, en la intersección de contextos estructurales y experiencias de grupos (Skocpol, 1994), mediante una concepción del tiempo como categoría histórica y como perspectiva metodológica para mirar los procesos históricos. Así, se analizarán la interacción de acciones significativas y sus contextos o condiciones de producción, con el objetivo de dar cuenta de las dimensiones estructurales del problema en estudio. Este enfoque es sensible a la comparación para la identificación de regularidades, pero fundamentalmente a un análisis de los procesos actuales que discierna entre los factores estructurales y coyunturales (Braudel, 1968).

Cambio de época y disputas conceptuales

La crisis del consenso neoliberal puso a toda la región frente a experiencias políticas inéditas. La academia y el campo intelectual acuñaron un conjunto de categorías porosas para dar cuenta de un cambio de época que fue inesperado tanto para los observadores como para los propios actores políticos. El derrotero de nuevos Gobiernos que inició con la llegada de Hugo Chávez (1999) a la presidencia de Venezuela, y que continuó en Brasil (2003), Argentina (2003), Bolivia (2006) y Ecuador (2007), fue producto de contextos atravesados por el conflicto social y de la presencia significativa de los más diversos movimientos sociales, organizaciones políticas y expresiones más anómicas, como “ciudadanos indignados”, que tomaron protagonismo a raíz de la crisis surgida tras la implementación de las reformas neoconservadoras impulsadas a partir del denominado “Consenso de Washington” y el recorte o la eliminación de políticas básicas de ciudadanía social.

Como se conoce, la década de 1990 se caracterizó por políticas de ajuste estructural, reformas fiscales, la drástica reducción del gasto público y la desregulación económica. Todo ello estuvo acompañado por una brutal transferencia de recursos estatales a capitales privados y el resultado fue la configuración de un indicador inequívoco: el incremento de la pobreza y el aumento de la desigualdad de la distribución del ingreso y de la riqueza. Lo que se puso en crisis fue el núcleo de esa hegemonía neoliberal, constituido por un conjunto de prácticas económicas y políticas orientadas a imponer reglas de mercado -desregulaciones, privatizaciones, austeridad fiscal- y a “limitar el rol del Estado a la protección de los derechos de propiedad privada, libre mercado y libre comercio (...), una concepción general de la sociedad y del individuo basada en una filosofía del individuo posesivo” (Mouffe, 2018, p. 26).

La crisis mexicana de 1994 y la crisis asiática de 1997, seguidas por la rusa de 1998 y la brasileña de enero de 1999, coronaron el pasaje del capitalismo estadounidense a un nuevo ciclo recesivo que, desde el año 2001, otorgó a esa etapa un acentuado tono de límite y de extenuación del potencial hegemónico. Como ya hemos argumentado con Waldo Ansaldi, fracasados los proyectos neoliberales, pero también el corto sueño de Tony Blair de la “tercera vía” -que tuvo sus representantes en la región-,3 el siglo XXI mostró un nuevo ordenamiento social (Ansaldi y Soler, 2015).

Eliminados el modelo industrialista/benefactor y sus variantes, la nueva matriz económico-financiera se impuso y su volatilidad impactó por completo en las relaciones sociales y políticas. Un fuerte proceso de individuación construyó adhesiones débiles. Tiempos poshegemónicos en los cuales “nadie parece estar convencido por la ideología que alguna vez parecieron fundamentales para asegurar un orden social. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que el trabajo es explotación y que la política es engaño” (Murray, 2010, p. 11)

Emir Sader (2009) entiende que el fracaso del modelo neoliberal estuvo dado por la imposibilidad de crear las bases sociales necesarias para su reproducción y legitimación o, si se prefiere, para consolidar un bloque hegemónico que le diera perdurabilidad. En su hipótesis, este tipo de capitalismo, al no distribuir el ingreso, no producir valor y -en consecuencia- empleo, desestructuró las bases productivas y a sus actores (burguesías, obreros o campesinos), quienes -de otro modo- habrían tenido la capacidad de darle sustento a ese modelo de acumulación. En consecuencia, lo característico de la crisis de hegemonía que comenzó a vivir la región tras el fracaso de un modelo societal excluyente haya sido un nuevo ciclo de luchas sociales y políticas. En rigor, el primer punto de inflexión frente al agotamiento de un modelo de exclusión social tuvo lugar en el año 1994 con el surgimiento, en México, del movimiento zapatista, que abrió un ciclo de impugnaciones al orden neoliberal que recorrería toda la región. Según la recopilación bibliográfica realizada por Inés Necersian (2013), la clave distintiva de los movimientos sociales fue la primacía de identidades carentes de identificación clasista y la ausencia predominante del sindicalismo como expresión de la dinámica del conflicto social, a lo que habría que agregar, también, el malestar al interior de los grandes partidos políticos y la disolución de los mecanismos efectivos de representación. Los movimientos sociales surgieron con base territorial tanto en el mundo rural como en el espacio urbano y se constituyeron en relación con su identidad étnico-cultural (los movimientos indígenas) con su carencia (los llamados “movimientos sin”: sin tierra, sin techo, sin trabajo) o con su hábitat de vida compartido (por ejemplo, los pobladores).

Algunos autores, como Daniel Chávez, César Rodríguez Gravito y Patrick Barret (2008) y Atilio Borón (2012), proponen hablar de nueva izquierda, como clave para entender las experiencias políticas que aparecieron tras las crisis del consenso neoliberal y el agotamiento de los formatos tradicionales de representación política que, a su vez, se conjugaron con la explosión de múltiples identidades étnicas, lingüísticas, de género y de opción sexual, entre otras. Las características de esta nueva izquierda estarían dadas por la pluralidad de estrategias, la articulación de formas organizativas descentralizadas, una multiplicidad de bases sociales y agendas políticas diferencias. Esto supondría asumir un proyecto de reivindicación de la sociedad civil como espacio de acción política, la revalorización del reformismo frente a la revolución y la profundización y la ampliación de la democracia, que combinaría la representación con la participación directa.

No obstante, el nacimiento de una nueva izquierda (progresismo, para algunos) tras la caída del Muro de Berlín, no había dado lugar a un sujeto político-ideológico de izquierda alternativo ni a un recambio utópico, a pesar de las reorientaciones progresistas de algunos de los gobernantes latinoamericanos. Tal como sostiene Hugo Quiroga (2010), desde 1989, la izquierda perdió o abandonó el proyecto de conquista revolucionaria del Estado y de destrucción del capitalismo y no logró formular una alternativa a las transformaciones producidas a partir de la hegemonía del liberalismo económico. Se puede sostener entonces que, en América Latina, más que un giro a la izquierda, lo que se reprodujo fue el resurgimiento de una visión estatista, nacionalista y nativista de la política, resultado del fracaso de las políticas neoliberales aplicadas en la región y de la crisis de los partidos.

El eje del “núcleo duro” de la nueva izquierda latinoamericana fue la lucha contra el neoliberalismo, su enemigo principal, sin muchos matices ni creatividad. Esa fuerza política, que se denomina a sí misma posneoliberal,4 podría ser calificada como izquierda antineoliberal (Quiroga, 2010, p. 30). En la misma dirección argumentativa, Pablo Stefanoni afirma, refiriéndose a la izquierda, que “el nacionalismo popular vino en su ayuda [...], de allí que el socialismo del siglo XXI sea más estatista que socializador y tome la forma de populismo de izquierda” (Stefanoni, 2016, p. 87).

Populismo del siglo XXI: algunas precisiones

Las discusiones pasadas y actuales son amplias, y las experiencias del siglo XXI volvieron a convertir la categoría populismo en un campo de batalla político e interpretativo.5 Aquí quisiéramos centrarnos en los aportes recientes para pensar los Gobiernos populistas del siglo XXI, discusión en la que la figura del intelectual Ernesto Laclau ha ocupado un lugar centralísimo, tanto por su vasta producción en la temática como por su participación en los procesos políticos de Argentina, Ecuador y Venezuela.

Rápidamente, dado que su obra es objeto de relecturas e interpretaciones continuas, decimos que Ernesto Laclau (2012) sostiene que América Latina atraviesa un momento populista en tanto es posible observar una dicotomización del espacio social en el que, en uno de los polos, se construye el pueblo como actor colectivo que apela a “los de abajo”, en una oposición frontal con el régimen existente. La ruptura populista implica que los canales institucionales existentes para la vehiculización de las demandas sociales perdieron su eficacia y legitimidad, y que la nueva configuración hegemónica supuso un cambio de régimen y una reestructuración del espacio público. Para la emergencia del populismo tienen que asociarse tres dimensiones: la equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cristalización de todas ellas en torno a ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder que encarne el proceso de identificación popular. Si bien el autor sostiene que el populismo no es una ideología ni un régimen político, sino “un modo de hacer política”, recientemente Chantal Mouffe (2018) llamó la atención sobre la necesidad de la construcción de un populismo de izquierda que se presente como alternativa a la hegemonía neoliberal; el populismo de izquierda buscaría entonces recuperar la democracia con el fin de profundizarla y ampliarla, para unificar las demandas democráticas en una voluntad colectiva y formar una cadena de equivalencias entre las diversas luchas contra la subordinación, y esto, con un pueblo capaz de enfrentar a un adversario común.

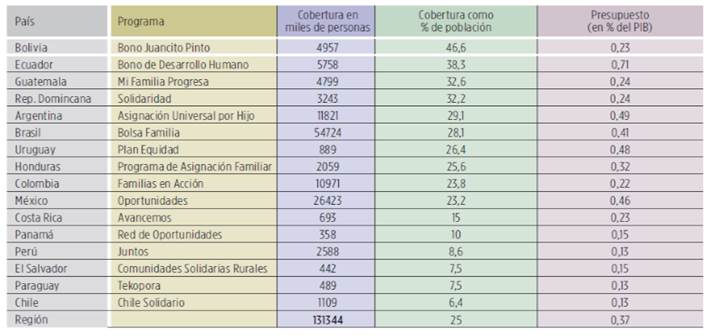

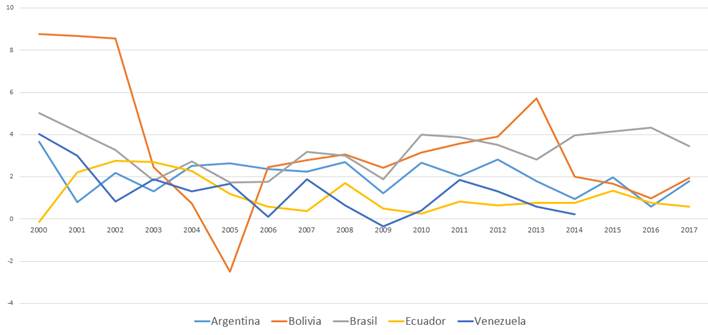

En una perspectiva más histórica-estructural, Maristella Svampa (2016) acuerda en caracterizar las inflexiones políticas de los Gobiernos del venezolano Hugo Chávez (1999-2013), de los argentinos Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), del ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y del boliviano Evo Morales (2006-) como el regreso de configuraciones políticas más típicas de los populismos clásicos del siglo XX.6 Así, los “populismos realmente existentes” fueron precedidos por intensas movilizaciones sociales de neto carácter antineoliberal, iniciaron un ciclo de estabilidad política y lograron el retorno del Estado como regulador y mediador, para desarrollar una importante política social (bonos o programas sociales, gráficos 1 y 2).

Fuente: elaboración propia (2019) sobre la base de la Cepal.

Gráfico 1 Gasto público según clasificación por funciones del Gobierno, 2000-2015

En tal sentido, ella propone conceptualizarlos como populismos de alta intensidad7 a partir de la reivindicación del Estado como constructor de la nación, del ejercicio de la política como permanente contradicción entre dos polos antagónicos (el nuevo bloque popular frente a sectores de la oligarquía regional o medios de comunicación dominantes) y de la centralidad de la figura del líder o la lideresa (Svampa, 2016, p. 450). A criterio de la autora, las experiencias pueden ser ordenadas por la condición o interpelación de clases, y distingue para Venezuela y Bolivia populismos plebeyos y para el caso de Argentina y Ecuador, populismos de clase media.

Agregamos nosotros que la condición de emergencia de los populismos supone siempre una crisis o situación de cambio. El populismo siempre surge en momentos en los que los partidos políticos se suspenden como las instituciones principales de representación política o ingresan en un proceso de crisis (rupturas, divisiones) o no son más el centro de la delegación. Entonces aparecen figuras definitorias que, si bien no siempre son outsiders, pueden presentarse así: Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa.8 En otros casos, las figuras presidenciales pertenecen a la clase política y se presentan como renovadores, tal como el caso de Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores, formación que llega a gobernar Brasil por primera vez en la historia y rompe con la tradición de los partidos brasileños creados desde el Estado; en Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández eran figuras marginales a la élite política que había conducido al Partido Justicialista durante los últimos veinte años. No es casual entonces que Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez construyeran liderazgos de relación directa con los actores sociales, ya sea en la versión más organicista (movimiento indígena y campesino), ya sea en la versión más amorfa de “pueblo”, en contraste con Argentina y Brasil, donde la relación supo estar más mediada por el partido.

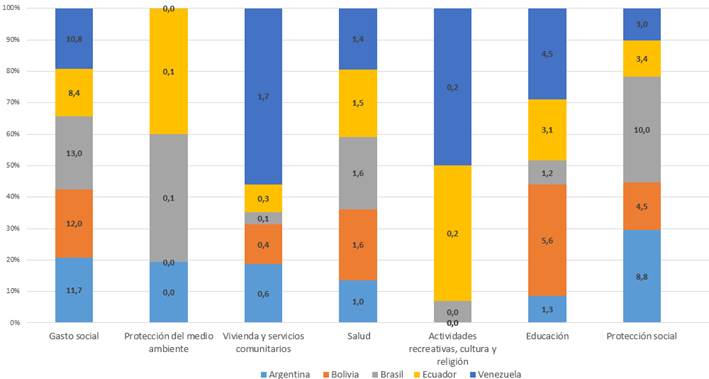

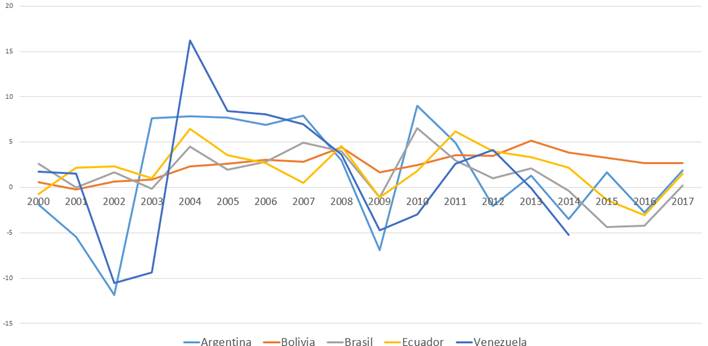

Otro punto presente en la bibliografía es que los populismos han implicado procesos de concentración de poder en el Poder Ejecutivo, y especialmente, estrategias para que sus líderes o lideresas perduraran o se perpetuaran en el Gobierno. En los veinte años que van desde 1986 a 2005, trece presidentes de América Latina no lograron terminar sus mandatos y solo cinco fueron reelectos, mientras que, en los diez años siguientes, entre 2006 y 2015, solo Fernando Lugo no finalizó su mandato y diez presidentes fueron reelectos (Malamud, 2016, p. 54-55).9 No obstante, si se miran los niveles de participación política en las elecciones presidenciales de los Gobiernos que estamos estudiando (gráfico 3), observamos aumentos significativos en la concurrencia de los votantes para las primeras vueltas de las elecciones presidenciales.10 En tal sentido, es definitorio el carácter democrático en términos del ejercicio de la ciudadanía política.

Fuente: elaboración propia (2019) sobre los datos de la Oblat

Gráfico 3 Participación en elecciones ejecutivas

Con relación a los procesos de democratización política y ampliación de derechos, Carlos de la Torre propone pensar los populismos actuales como populismos radicales. A su entender, estos Gobiernos han democratizado sus sociedades convocando asambleas constituyentes para revertir los déficits de la democracia liberal, y se redactaron nuevas constituciones que expandieron los derechos y establecieron modelos de democracia participativa (De la Torre, 2013, p. 125). En la misma dirección, Ansaldi y Giordano conceptualizan las experiencias de Bolivia, Ecuador y Venezuela como procesos de radicalización democrática, a partir de un análisis de las nuevas constituciones, que, según los autores, otorgan un plus democrático: “Solo esas Cartas tienen el carácter fundacional de un nuevo régimen político democrático” (Ansaldi y Giordano, 2012, p. 646).

Uno de los ejes que vuelve más controversial la discusión sobre los populismos es la relación que entablan con la democracia. Para algunos autores, como Svampa, es intrínseco al populismo el carácter contradictorio y la “tensión insoslayable entre lo democrático y lo no democrático, entre una concepción plural y otra organicista de la democracia, entre la inclusión de las demandas y la cancelación de las diferencias” (Svampa, 2016, p. 453). Claro que la propia dinámica del régimen asume también la intención del control estatal del conflicto, la manipulación sindical o la cooptación de movimientos sociales, aun cuando dicha pretensión está presente en otro tipo de ordenamientos políticos.

Extractivismo y distribución: la economía del siglo XXI en América Latina

El cambio de época, en la región, tuvo su correlato en el escenario económico: la tradición populista y el paradigma extractivista se articularon en un nuevo orden social en América Latina. El reemplazo de la matriz industrial por la matriz financiera ha tenido un impacto profundo en las relaciones entre los mercados y los Estados, y generó “una situación inversa a la de los años 30 y 40: dichos mercados pueden generar mucho más capital que el propio Estado” (Therborn, 2003, p. 23).

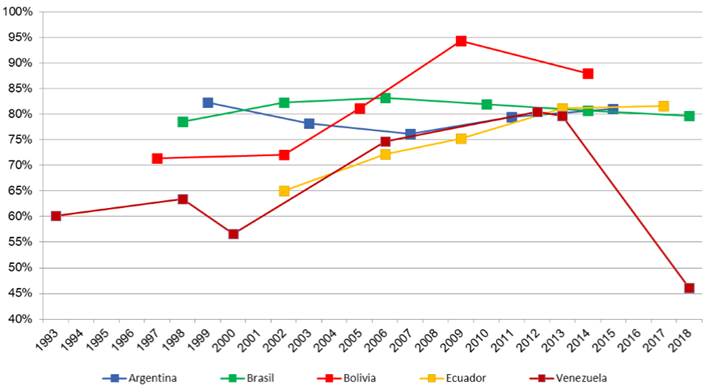

Los Gobiernos populistas aquí estudiados se sitúan en el escenario de una trasformación brutal del capitalismo global, en el cual se expanden las principales economías mundiales y los bloques que estas integran mientras se consolidan economías emergentes con grandes mercados de consumo, particularmente China e India. El alza histórica en los precios de los productos primarios -principales bienes exportables de los países de la región- se combinó, hasta 2008, con el gran circulante de capitales de los mercados financieros y las ventajas competitivas dadas por el tipo de cambio. Los gráficos 4 y 5 son una buena radiografía de lo que aquí se intenta decir; en estos se muestra el peso que adquieren las materias primas en el valor total de las exportaciones de la región, combinado con el aumento de la inversión extranjera directa en estos países.

Fuente: OXFAM (2016).

Gráfico 4 Porcentaje de participación de las materias primas en el valor de las exportaciones en 15 países de América Latina, 2014

Fuente: elaboración propia (2019) con base en datos del Banco Mundial.

Gráfico 5 Inversión extranjera directa, entrada neta del capital (% del PIB)

En rigor, el llamado superciclo de los commodities se da en un contexto signado por la reaparición, después de un lapso de sesenta años, de un capital financiero concentrado que ha tenido la capacidad de reemplazar al régimen fordista (Chesnais, 2003). Se trata de un nuevo régimen de acumulación cuyo origen está más lejos del contexto de la producción y más cerca del ámbito financiero.11

El capitalismo transnacional propició la expansión del agro y la minería favoreciendo la preeminencia de las exportaciones básicas. Asimismo, los segmentos menos intensivos de trabajo calificado y capital de cada proceso productivo se desplazaron a la periferia, mientras el capital local se incorporaba como subcontratista en las redes globales. De este modo, los sectores dominantes de América Latina asistieron a un “doble proceso de expansión del peso del capital transnacional en las distintas fracciones funcionales del capital y de transnacionalización de las fracciones del capital local con un peso decisivo dentro del bloque dominante” (Basualdo y Arceo, 2006, p. 22) (gráfico 5).

Según la hipótesis de Claudio Katz (2014a), el proceso de transnacionalización no ha desdibujado el rol central de las burguesías locales,12 que, si bien han estrechado vínculos con el capital extranjero, siguen manteniendo pretensiones de acumulación propia y, para ello, combinan el usufructo de la renta agro-minera con la plusvalía extraída a los trabajadores. En definitiva, “la internacionalización de los créditos, los mercados y la propiedad accionaria no anulan el carácter localmente territorializado de los principales grupos capitalistas” (Katz, 2014a, p. 100).

Aun en ese marco de altísima complejidad económica y de pérdida relativa de la autonomía, de una economía altamente transnacionalizada que denota un aumento sustancial del control externo sobre el proceso local de acumulación, el núcleo de los debates intelectuales estuvo centrado en el carácter extractivista de los Gobiernos populistas del siglo XXI. Incluso puede decirse que fue el parteaguas de las disputas político-académicas del campo intelectual.13 El debate es largo y no vamos a ingresar en esa amplísima y rica discusión,14 cuyos núcleos centrales se dirigen a la reprimarización de las economías y su carácter dependiente, el avance de los capitales privados sobre los territorios comunitarios y el desplazamiento poblacional, la destrucción de la biodiversidad y los conflictos socio-ambientales.

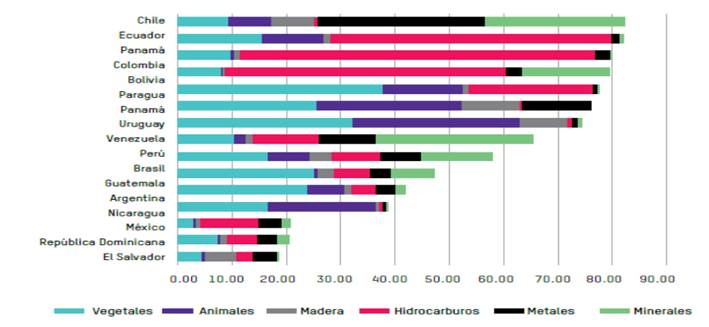

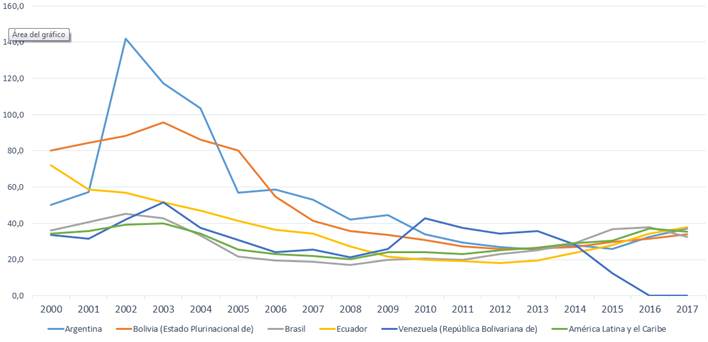

Claro está que los rápidos beneficios económicos y políticos de este modelo tendieron a generar un fuerte consenso (gráficos 6 y 7), a lo que Svampa se refirió como “el consenso de los commodities” (2013), una suerte de umbral que limita las posibilidades de producción de alternativas teórico-políticas y contribuye a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación frente al estilo de desarrollo extractivista. Sin embargo, abandonar el extractivismo no garantizaría superar el modo de producción capitalista, que finalmente es el encargado de convertir la materia prima en valor de cambio, es decir, en ganancia (García Linera, 2012).

Fuente: elaboración propia (2019) con base en datos del Banco Mundial

Gráfico 6 Crecimiento del PIB per cápita (% anual)

Fuente: elaboración propia (2019) con base en datos del Banco Mundial.

Gráfico 7 Deuda externa total como porcentaje del PIB

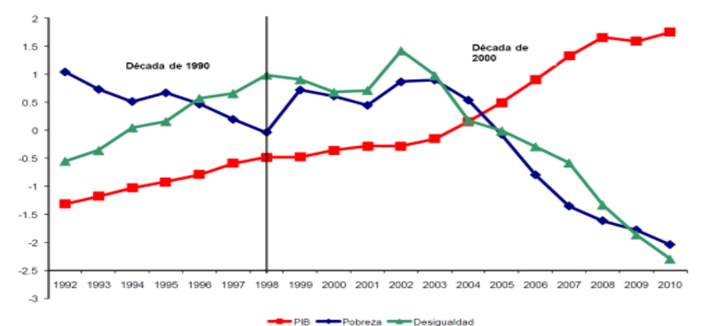

Es importante aclarar, como bien ha demostrado Andrés Malamud (2016), que la reprimarización de las economías fue un indicador común para toda la región y, por tanto, no se limitó a los países con experiencias populistas. El problema, una vez más, es la forma en que América Latina se inserta en el mercado mundial y su situación de dependencia que no es lineal, pero que es histórica. De ahí que resulta más productivo pensar qué hicieron los Gobiernos con la rentabilidad de las ganancias de la venta de materias primas o bien, vincular el crecimiento económico con la disminución de la pobreza y la desigualdad (gráficos 8 y 9).

Fuente: Cruces y Gasparini (2013).

Gráfico 8 Pobreza, desigualdad y porcentaje del PIB entre 1992-2010 en América Latina y el Caribe

Fuente: elaboración propia (2019) con base en datos del Banco Mundial

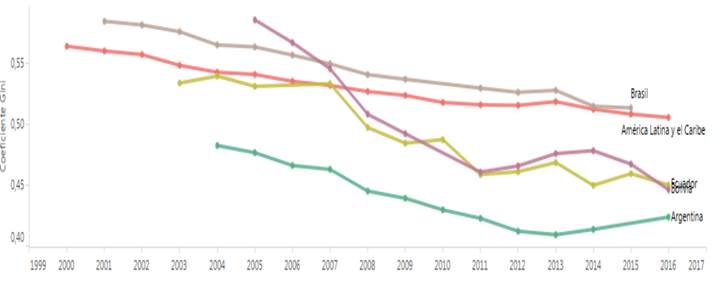

Gráfico 9 Tendencias de la desigualdad según coeficiente de Gini

En un estimulante trabajo, Marcelo Leiras (2016) presenta un mapa comparativo del desempeño económico y social de los Gobiernos, tanto de los que son de izquierda como de los que no lo son, surgidos en la región a partir del siglo XXI.15 La hipótesis que recorre el estudio es la de mostrar cómo, bajo las mismas condiciones de la macroeconomía internacional, los Gobiernos adoptan medidas o políticas diferentes de acuerdo con su orientación ideológica. Es decir, cómo los diferentes signos políticos son una clave explicativa para observar trayectorias distintas según el grupo de países estudiado. De esta forma, si bien los precios internacionales de las materias primas fueron altos para toda la región, los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela, en el período 2000-2014, tuvieron mejor desempeño en la balanza comercial -con excedentes muy amplios- que el resto de los países, que compraron más de lo que vendieron. Así, al mejorar los términos de intercambio, los Gobiernos redujeron el porcentaje de PBI que destinaban al pago de la deuda pública. Incluso, los países con Gobiernos de izquierda disfrutaron de superávits primarios más amplios, sobre todo entre 2005 y 2008 -años de crecimiento de la economía-, aun cuando fueron “más estatistas”, es decir, aumentaron la incidencia de los gastos públicos sobre el total de la economía, sin que se produjera más déficit que en los países en los que no gobernaba la izquierda. Si observamos los gráficos 7, 8 y 9, es clara la relación que se puede establecer entre el aumento del PBI per cápita y el proceso de desendeudamiento externo y la estrecha vinculación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Por último, las diferencias vuelven a ser marcadas en términos de caída del desempleo y cierres en las brechas de desigualdad, con un coeficiente de Gini sensiblemente a la baja (gráfico 8). Todo esto significa que “los Gobiernos de izquierda de los años 2000 mostraron que se puede intentar redistribuir el ingreso sin sacrificar el crecimiento, el equilibrio fiscal ni poner en riesgo la democracia” (Leiras, 2016, p. 44).

En síntesis, los datos sobre el aumento del empleo, la disminución de la pobreza y la desigualdad son contundentes a la hora de hacer un balance sobre las experiencias nacionales estudiadas, lo que demuestra que las inversiones directas de los Estados en diversas políticas sociales, cómo así también en ciertas áreas del Gobierno, han sido un sostén fundamental en la transferencia del ingreso, sin por ello -claro está-, dejar de ser América Latina la región más desigual y con mayor concentración de la riqueza (gráfico 9).

Balances

Los Gobiernos populistas surgidos tras la crisis del consenso neoliberal implicaron experiencias democratizadoras: todos ellos llegaron al poder y se mantuvieron en él mediante elecciones democráticas y aumentando la participación electoral de la ciudadanía, es decir, generando adhesiones por la vida pública. Asimismo, produjeron condiciones para la movilización social ampliada, aun cuando el ordenamiento binario del campo político implicaba la selección y la jerarquización de determinados antagonismos en detrimento de otros. Cambiaron estatutos legales del Estado, modificaron leyes que organizan el pacto social y ampliaron derechos e incorporaron a nuevos sectores políticos a la dinámica económica y estatal. Mediante políticas de transferencia monetaria o de ampliación del mercado interno y crecimiento del empleo, transformaron las condiciones socioeconómicas y acortaron las brechas de la desigualdad y la pobreza. Claro está que fueron tributarios de un momento de inserción de la región en el mercado mundial que, disponibilidad de capitales mediante, permitió un doble movimiento económico: vender commodities y recibir inversiones extranjeras directas, que en muchos casos fueron a intensificar la extracción de materias primas. Los populismos del siglo XXI fueron al mismo tiempo un pacto de consumo (mercado interno) y un pacto de inclusión (políticas sociales).

Los Gobiernos populistas utilizaron la coyuntura histórica para generar mayores niveles de democratización social, siendo esto lo que los diferenció frente a sus pares latinoamericanos: no todos los regímenes hicieron lo mismo bajo idéntica coyuntura. Como en todas las experiencias populistas -las de mediados del siglo XX y las de ahora-, ha prevalecido una matriz estatalista en el marco de un sistema capitalista que, mediante una alianza policlasista, se ha encargado de imponer sus restricciones. La estatalidad latinoamericana no resistió el embate; “la crisis de 2008 le recordó su histórica posición en el mercado internacional y lanzó a los ciudadanos a exigir la realización de su propia posmodernidad e individuación” (De Gori, 2016, p. 7). En la actualidad asistimos a una desestabilización del precario equilibrio entre el Estado y la globalización, así como entre el orden estatal y el individuo, que los mismos populismos habían logrado sortear antes de la crisis internacional.

La posibilidad de continuidad de los Gobiernos populistas más allá de los liderazgos presidenciales, la puesta en crisis de la alianza policlasista ante la caída de los precios de los commodities, con la que pierden las élites y los sectores incorporados mediante el consumo, y la rápida reversibilidad de las políticas y los derechos que asumimos como conquistados nos enfrentan a muchos interrogantes. Especialmente, nos preguntamos si las experiencias de democratización política, social y económica pueden perdurar más allá de los Gobiernos que las generaron en circunstancias internacionales específicas, o si el capitalismo, en su actual fase, no habilita otras opciones de ordenamiento social.