1. Introducción

No todos los investigadores tienen las mismas competencias para escribir artículos científicos dentro de sus propias disciplinas (Perković Paloš et al., 2022), a pesar de conocer los criterios de escritura (Gil Calderón, 2024; Giraldo-Giraldo, 2020), mientras algunos lo hacen bastante bien (Alzahrani, 2020; Bajwa et al., 2020; Perković Paloš et al., 2022; Ramírez-Castañeda, 2020; Zein et al., 2023), otros redactan con amplias oportunidades de mejora (Echanique y Portillo, 2020; Duvoba et al., 2020; Ganga-Contreras et al., 2022; Trinh et al., 2020).

La explicación para lo anterior, suele tener diversas razones entre otras: la producción de saberes va más allá de la mera intelectualidad (Castellaro y Peralta, 2020; Parra y Zarauza, 2021), y existen géneros variados de escritura con exigencias retóricas propias (Negretti et al., 2022). Por lo tanto, requiere de competencias complejas para adaptar el registro, la argumentación convincente, el uso correcto de la gramática y sintaxis, el contenido y la forma, a una variedad de lectores y propósitos (Gil Calderón, 2024; Sologuren y Venegas, 2022; Yonai y Blonder, 2020); por lo que la escritura, es el lugar donde el investigador demuestra parte de la calidad y nivel de talento humano que posee (HernándezLópez y Atayde-Manríquez, 2021).

Estos y otros desafíos de la escritura se reflejan al momento de escribir las diferentes secciones en la estructura universal para escribir artículos científicos: Introducción, Metodología, Resultados y Discusión (IMRyD), cada una de las cuales presenta retos particulares para el investigador (Codina 2022; Holgueras-Galán et al., 2023; Nundy et al., 2021; Laitin et al., 2021; Taherdoost, 2022) y para la disciplina del conocimiento, dada que cada sección conserva variantes de redacción de acuerdo con la disciplina y género discursivo (Coto et al., 2020). Por ejemplo, en las áreas de salud, los artículos generalmente son breves, mientras que en los de Ciencias Sociales y Humanas, son de mayor extensión (Perković Paloš et al., 2022).

Por otra parte, en las Ciencias Sociales a nivel internacional, ha aumentado cada vez la presión por escribir y publicar más artículos que libros (Mrva-Montoya y Luca, 2021), debido a la tendencia generalizada de los investigadores por escribir más libros y monografías que artículos (Giménez Toledo, 2020). Con respecto a la edad y experiencia investigativa, algunos estudios señalan que, en las Ciencias Sociales y Humanas, los investigadores empiezan publicando pocos artículos, avanzan escribiendo en la edad mediana más capítulos de libro y libros, hasta lograr cuando tienen mayor experiencia y edad más libros y capítulos (Savage y Olejniczak, 2021).

Por contraste, en otros campos disciplinares, las mujeres disminuyen la cantidad de publicaciones conforme avanzan en edad y experiencia debido a factores como el dedicarse al cuidado del hogar, la crianza de los hijos o los prejuicios que existen contra ellas (Beaudry et al., 2023). Y si se analiza el fenómeno desde el enfoque de cómo escriben los varones y las mujeres (Haghani, 2022), en relación con la edad que poseen (Michiels et al., 2022), o los años de experiencia en investigación (Castelló, 2022; Savage y Olejniczak, 2021), los resultados también serán diversos (Christ et al., 2021; Beaudry, et al., 2023; Haghani, 2022; Oliveira-Ciabati et al., 2021; Ribarovska et al., 2020; Son y Bell, 2022).

Como se puede observar, este fenómeno de la competencia para escribir artículos científicos, posee múltiples aristas, por lo que hace complejo su estudio debido a la amplitud de vertientes desde las cuales se las puede investigar. Esta complejidad es mayor todavía, en el caso de América Latina, donde los artículos científicos requieren de mayor participación mundial y citación fuera de la región (Spatti et al., 2021), a pesar de que el impacto ha ido en aumento en un 1.6 % anual (Clarivate, 2023), aunque todavía se mantiene por debajo del promedio mundial (Caballero y Fajardo, 2023).

Ante estas y otras miradas, la competencia en escritura académica (Ponce Carrillo y Alarcón Pérez, 2020) y científica (Sayer, 2019), por ser transversales en las profesiones (Vieno et al., 2022), además de requerir planificación educativa centrada en la investigación (Aldana-Zavala, Vallejo-Valdivieso e Isea-Argüelles, 2021), merece considerarse dentro de la educación y formación permanente (Muñoz Galeano, 2024), buscando su evaluación dentro de un determinado contexto para acumular evidencia (Castro Espinoza y Castillo Arredondo, 2016) y fomentar la equidad educativa, justa y democrática entre las y los investigadores. Por ello, este estudio tiene como objetivos: a) determinar las competencias para escribir un artículo científico en investigadores mexicanos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores del área de Ciencias Sociales y Humanas; b) identificar si existen diferencias en el desempeño para escribir artículos de acuerdo con el género, la experiencia docente investigativa, el número de artículos y libros publicados; y c) determinar el impacto de las competencias para escribir artículos en la publicación de artículos, libros y capítulos de libros, controlando el efecto de la experiencia investigativa, la edad, el género y otras publicaciones.

2. Metodología

2.1 Participantes

En este estudio de corte cuantitativo-descriptivo y transversal, se seleccionaron 129 personas mediante muestreo por conveniencia de un total de 8033 miembros del área de Ciencias Sociales y Humanas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores de México, quienes respondieron un formulario digital, cuyas características se señalan en el siguiente apartado. El promedio de edad fue de 52.7 años (±12.8). El 75 % es masculino y el 97.68 % posee doctorado. Tienen un promedio de 22.8 años de experiencia en docencia e investigación (±14.6), una media de 56.2 artículos científicos (±85.5), 10.0 capítulos de libros (±15.7) y 3.1 libros publicados en toda la trayectoria profesional del grupo (±5.2).

2.2 Instrumento

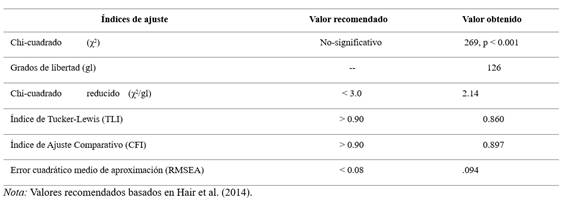

El instrumento aplicado para medir la autopercepción sobre las competencias para escribir, fue la Escala para Evaluar Artículos Científicos en Ciencias Sociales y Humanas-EACSH. Esta evalúa el grado de calidad en la redacción de un artículo científico por parte de investigadores con diferentes grados de experticia. El instrumento presenta una confiabilidad de 0,937; y consta de 19 ítems distribuidos en ocho dimensiones: portada y resumen (1-3), introducción (4, 5), metodología (6-9), resultados (10-12), discusión (13-16), referencias (16), apéndices (17) y estilo y formato (18, 19). Fue validado en contenido y constructo por López-López et al. (2019); cada ítem se valora con cinco niveles: muy bajo, bajo, medio o aceptable, medio alto y muy alto, y se responde en promedio en 12.5 minutos. Al validarlo, se encontraron ocho factores mediante el análisis factorial exploratorio. Lo mismo cabe decir del análisis factorial confirmatorio realizado en esta investigación, cuyos criterios de bondad de ajuste se muestran en la tabla 1.

2.3 Análisis estadísticos

Primero, se realizó un análisis descriptivo de la información, determinando los porcentajes del nivel de desempeño de los investigadores con respecto a la calidad de la escritura de artículos científicos en cada dimensión de la EACSH. Luego, se analizó mediante una prueba t para una muestra si el desempeño en las ocho dimensiones fue inferior o superior a la mediana teórica de 3.0, que es el valor medio o aceptable. También se buscó determinar la existencia de diferencias significativas entre el desempeño para escribir artículos de acuerdo con el género, la experiencia docente investigativa, el número de artículos y libros publicados. Se usó una prueba t de Welch para la variable género, y análisis de varianza (ANOVA), para los demás casos. En cada ANOVA se usó una prueba post-hoc para evaluar diferencias entre grupos específicos, utilizando el método de Tukey tras determinar el cumplimiento del supuesto de homocedasticidad con una prueba de Levene.

Pese a que no se cumple el supuesto de normalidad, se usaron pruebas paramétricas, dado que diversos estudios demuestran que tanto la prueba t de Welch (Delacre et al., 2017; Guiard y Rasch, 2004; Rasch et al., 2011) como el ANOVA (Blanca et al., 2017; Delacre et al., 2019; Nguyen et al., 2019) son robustas a la violación del supuesto de normalidad en grandes muestras que cumplan con el supuesto de igualdad de varianza. De hecho, las desventajas de cambiar a pruebas no-paramétricas superan ampliamente sus ventajas, especialmente con la posibilidad de cometer error tipo I. En todos los casos, se compararon los resultados de las pruebas paramétricas con sus contrapartes no-paramétricas (U de MannWhitney y Kruskal-Wallis, respectivamente), sin que se observaran diferencias en los análisis obtenidos. Para facilidad de interpretación, se reportaron solo resultados de las pruebas paramétricas. Finalmente, se realizó regresión lineal, para evaluar el impacto de las distintas dimensiones de la redacción en la publicación de artículos, libros, y capítulos de libros, controlando diversos factores sociodemográficos (años de experiencia investigativa, edad y género). Todos los datos se procesaron mediante el software estadístico Jamovi, v2.3.18.

3. Resultados

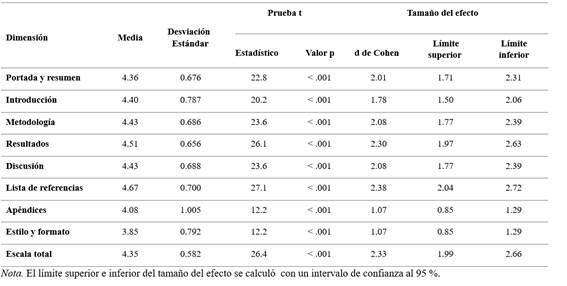

Primero, se evaluaron los niveles obtenidos en la redacción de artículos, tanto de forma general como por dimensiones del artículo. Para medir si los resultados diferían estadísticamente de una autoevaluación media, se usó una prueba t de una muestra, comparando las medias obtenidas con la media teórica del instrumento (valor = 3). En general, se encontró que el nivel de redacción de los investigadores fue alto, con diferencias significativas respecto a la media teórica del instrumento, y un gran tamaño del efecto medido mediante d de Cohen, que oscilaron entre 1 y 2 desviaciones estándar del valor medio. Se observa como mayores fortalezas la redacción de los Resultados y Lista de referencias, mientras que las mayores oportunidades están en la redacción de Estilo y formato y Apéndices (tabla 2).

Tabla 2 Medias obtenidas en la autoevaluación de las competencias para escribir y diferencia con la media teórica

No se apreciaron diferencias entre géneros en experiencia investigativa, ni en cantidad de libros y capítulos publicados. La única diferencia relevante fue en la cantidad de artículos publicados, ya que los hombres publicaron significativamente más artículos (media = 65.0) en comparación con las mujeres (media = 32.5; t(123.6)=2.920, p = .004, d de Cohen = .455).

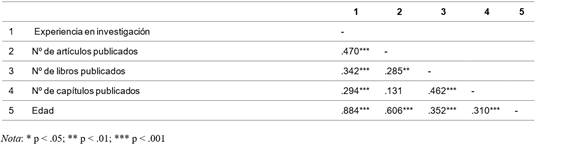

En la tabla 3 se muestran algunas correlaciones de Pearson obtenidas entre las variables de publicación de artículos, libros y capítulos, y algunas variables sociodemográficas como la experiencia en investigación y la edad. Los resultados mostraron que la experiencia investigativa correlacionaba tanto con la edad, como era esperable, y con los tres tipos de publicaciones, aunque con tamaños del efecto variable. Por ejemplo, la relación entre experiencia investigativa y publicación de artículos fue más fuerte (r = .470, p < .001) que entre experiencia investigativa y publicación de capítulo de libro (r = .294, p < .001). Para evitar que las publicaciones de un tipo interfieran en las correlaciones de otro, los análisis fueron replicados, esta vez controlando el efecto de otro tipo de publicaciones en cada caso. En esta segunda ronda de análisis, solo la publicación de artículos (rp = .419, p < .001) mantuvo una fuerte relación con la experiencia investigativa. La publicación de capítulos tuvo una relación débil con la experiencia investigativa (rp = .179, p = .044), mientras que la publicación de libros (rp = .148, p = .097) dejó de mostrar una relación significativa con la experiencia investigativa.

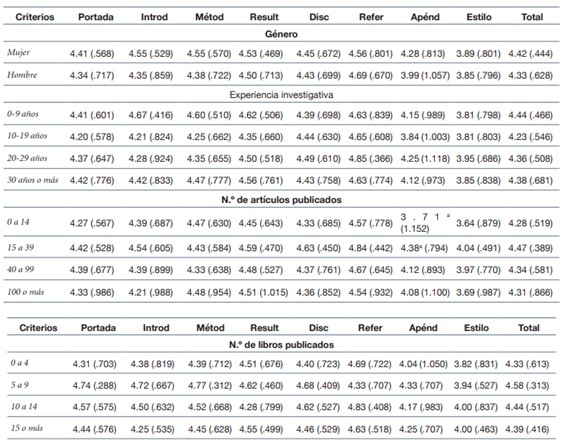

Posteriormente, se evaluaron las diferencias entre las medias obtenidas en cada dimensión del instrumento y en el puntaje total, según las variables género, años de experiencia investigativa, y cantidad de artículos y libros publicados (tabla 4).

Tabla 4 Nivel de redacción de artículos por dimensiones y criterios

Nota. Para la comparación de las medias de género, se usó t de Welch; para el resto de los análisis se usó ANOVA. Los valores entre paréntesis corresponden a la desviación estándar. PORT = Portada y resumen; INT = Introducción; MET = Metodología; RES = Resultados; DIS = Discusión; REF = Referencias; APE = Apéndices; EST = Estilo y formato; TOT = Escala Total. No hubo diferencias estadísticamente significativas en las pruebas t ni en ANOVA. En comparación post-hoc (Tukey), solo se encontraron diferencias entre (a) las medias de Apéndices, para investigadores con 0 a 14 artículos publicados e investigadores con 15 a 39 artículos publicados

En general, no se observaron diferencias en ninguna de las variables consideradas; aunque en las pruebas post-hoc surgió una diferencia significativa entre las medias de la dimensión Apéndices entre los investigadores con menos de 15 artículos publicados, y los de entre 15 y 39. Sin embargo, esta diferencia desaparece en rangos superiores de publicación. Es interesante notar que, en las dimensiones Introducción, Metodología y Resultados, son los investigadores con menos años de experiencia quienes se evalúan mejor, pese a que no aparece una diferencia significativa con los demás rangos de experiencia investigativa.

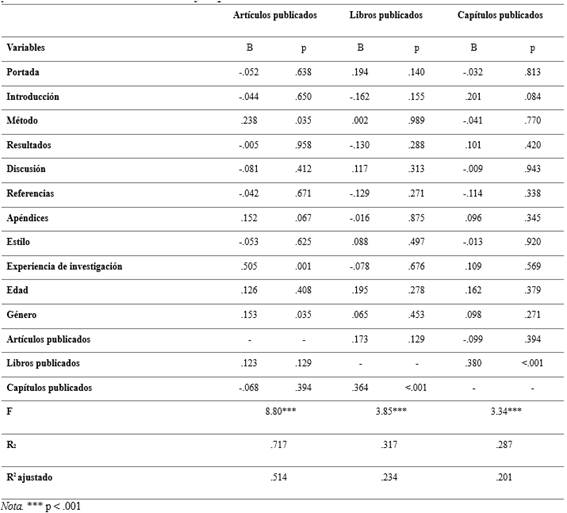

Finalmente, mediante regresión lineal, se evaluó el impacto de cada dimensión del instrumento en cuanto a la publicación de artículos, libros y capítulos, controlando la influencia de la edad, género, años de experiencia investigativa, y otras publicaciones (tabla 5). De nuevo, los resultados sugieren un mejor ajuste del modelo en el caso de la publicación de artículos científicos, que explicó un 51.4 % de la varianza, mientras que los modelos de publicación de libros y capítulos explicaron un 23.4 % y 20.1 %, respectivamente. En el caso del modelo de publicación de artículos, en las variables control, tanto la experiencia investigativa (β = .505, p = .001) como el género (β = .153, p = .035) tuvieron un impacto positivo sobre la cantidad de publicaciones. En general, las dimensiones de la autoevaluación de la redacción científica tuvieron un impacto limitado, con la excepción de Metodología (β = .238, p = .035), que es la única que aparece como significativa. Es destacable que la dimensión Apéndices (β = .152, p = .067) también muestra un impacto interesante, cercano a la significancia estadística.

En cuanto a los modelos de publicación de libros y capítulos, ninguna dimensión parece tener impacto significativo, aunque en el caso del modelo de publicación de capítulos, la dimensión Introducción tiene un impacto cercano a la significancia estadística (β = .201, p = .084). Es interesante notar que parece existir una dependencia mutua de los modelos de publicación de libros y capítulos. Por ejemplo, en el modelo de publicación de libros, la variable de mayor impacto es, precisamente, la publicación de capítulos (β = .364, p < .001). Asimismo, en el modelo de publicación de capítulos, la variable de mayor impacto es la publicación de libros (β = .380, p < .001). Por lo tanto, aunque ambas sean dos tipos de publicaciones diferentes, guardan una relación estrecha no compartida con la publicación de artículos, que parece funcionar con una lógica diferente desde una perspectiva de los requerimientos en base con las variables consideradas en el presente estudio.

Discusión y conclusiones

El primer objetivo del estudio fue describir la autoevaluación que hacen los investigadores sobre sus competencias para escribir las distintas dimensiones de los artículos científicos. Al respecto se encontró que, en promedio, mostraron puntuaciones altas en Resultados y Lista de referencias. Este hallazgo en Resultados, es parecido a lo que obtuvieron los investigadores colombianos quienes se les facilitó escribirlo (Ramírez-Castañeda, 2020), probablemente porque son ellos los que están familiarizados con los datos; los han procesado, lo conocen a detalle, pueden interpretarlos y, por lo tanto, poseen dominio para traducir y comunicar los hallazgos.

El caso contrario es el de los investigadores filipinos. Poseen como mayor debilidad escribir en su propio idioma esta dimensión (Echanique y Portillo, 2020), al igual que los investigadores de Ciencias Sociales de Letonia (Duvoba et al., 2020). Esta dificultad puede originarse por la escasa experiencia investigativa que poseen como las fuentes lo señalan (Duvoba et al., 2020; Echanique y Portillo, 2020). No obstante, importa notar que, en la muestra mexicana, no se observó esta diferencia en función de la experiencia. De hecho, en Introducción, Metodología, y Resultados, los investigadores con menos experiencia (0-9 años) tuvieron una puntación media más alta (Introducción: 4.67; Metodología: 4.60; Resultados: 4.62) que los más experimentados, quienes bajaron la media en el grupo de 10 a 19 años (Introducción: 4.21; Metodología: 4.25; Resultados: 4.35), y la fueron incrementando progresivamente hasta los de más experiencia (más de 30 años; Introducción: 4.42; Metodología: 4.47; Resultados: 4.56), aunque dichas diferencias no fueron significativas.

Las semejanzas y diferencias encontradas pueden significar varias interpretaciones. No todos los investigadores tienen las mismas dificultades-facilidades al redactar las diferentes secciones del artículo. Tampoco es importante el idioma en el cual escriban, ya que los filipinos y mexicanos escribieron en su idioma nativo, mientras que los colombianos redactaron en inglés. Menos aún, las características de la revista en la cual someten sus trabajos, como tampoco la temática que desarrollan determinan que la redacción sea fácil o difícil. Lo importante es la escritura de la sección en sí, ya que cada una presenta sus propios desafíos y requerimientos. Algunos estudios afirman que de todas las secciones, la Discusión puede representar el mayor desafío debido a su naturaleza argumentativa en relación con los hallazgos y su significado (Lele-Rozentale et al., 2021). Precisamente, en Discusión, la media obtenida fue incrementando con la experiencia, y se estabilizó en los grupos con más experiencia. Nuevamente, estas diferencias no alcanzaron la significancia estadística, pero establecen un patrón llamativo.

El resultado en Lista de referencias parece indicar que los investigadores están conscientes que las referencias debidamente construidas juegan un papel importante para la localización de las fuentes citadas y valorar la calidad de la investigación. Además, es la sección que las bases de datos de las revistas la utilizan para indexar el artículo, obtener el índice h y la identidad de los autores y de las revistas citadas en el artículo (Aksnes et al., 2019; Mammola et al., 2021). Conociendo estos valores, probablemente es una de las razones por la que los mexicanos colocan esmero y atención en la elaboración de esta sección.

La Metodología, poco menor a las dos dimensiones anteriores, sigue mostrando un gran tamaño del efecto al compararlo con la media teórica del instrumento. Este buen desempeño puede atribuirse a que el investigador es quien diseña con alto grado de exactitud el estudio, el procedimiento y las posibles soluciones a las dificultades por encontrar. En contraste, los investigadores vietnamitas tienen casi ausente esta sección en sus artículos (Trinh et al., 2020), porque son nóveles en la escritura científica mundial; mientras que a los argentinos de Ciencias Sociales no se les puede evaluar esta sección porque en estas disciplinas, las revistas no ajustan los artículos a la escritura IMRyD (Piovani, 2019).

En este estudio, los investigadores mexicanos mostraron mayor oportunidad de mejora en Estilo y formato, y Apéndices. Con relación al primero, existen varias explicaciones posibles. Una, que la mayoría no utilice gestores de referencia para formatear los artículos por ser personas de edad avanzada con edad promedio de 53 años, tal como sucedió con la mayoría de los investigadores de Ghana, al revelar no utilizar dichos gestores y también un promedio de 51 años de edad (Bugyei et al., 2019).

Aunque, esto no explica por qué se obtuvo un mejor resultado en Lista de referencias, otra posibilidad es que las revistas, aunque se basan en normas estandarizadas de estilo y formato, en la práctica poseen sus propias ligeras variantes pero que producen serias desviaciones de la norma que generan rechazo por parte de las revistas como sucedió con el 65 % de los artículos latinoamericanos sometidos para publicación (Ganga-Contreras et al., 2022). Finalmente, no descartar que algunos autores redactan sus artículos antes de identificar una revista sin ajustarse estrictamente a las normas de publicación. En cuanto a Apéndices, probablemente la oportunidad de mejora sea porque la sección es para material complementario del artículo (Nikolov, 2022), por lo que mejor se concentran en escribir el contenido relevante. De ser estas las razones, al momento de responder la escala, es probable que los investigadores no les concedieron a ambas dimensiones la importancia necesaria a los ítems correspondientes.

El segundo objetivo buscó determinar si había diferencias significativas en la calidad de la escritura por género, experiencia docente investigativa y el número de artículos y libros publicados. En general, no existió diferencia significativa por ser varón o mujer; similar al hallazgo de Sword et al., (2020) con investigadores de diversos países, en el que el género no desempeñó un papel estadísticamente significativo. Sin embargo, hay estudios que presentan algunas diferencias de redacción como el de Boettger y Wulff (2019): las mujeres redactaban con mayor cantidad de adverbios y verbos pasivos que los varones; aunque coincidieron en usar los mismos marcadores de estilo en sus retóricas. Por lo tanto, la diferencia parece radicar más en el estilo que en la calidad de la escritura, escribiendo de manera libre, aunque conservando criterios ya establecidos; características relevantes en investigadores expertos de distintas disciplinas (Dorfler y Eden, 2019).

Con respecto a la redacción de artículos científicos y la experiencia docente investigativa, no se encontraron diferencias significativas, aunque los noveles (0-9 años de experiencia) puntuaron ligeramente más alto en Introducción, Metodología, y Resultados que los otros grupos. Es posible que esta mayor autovaloración se relacione, precisamente, con la falta de experiencia y oportunidad para observar a otros investigadores experimentados, así como con la ausencia de estar inmersos en diversos escenarios para recibir retroalimentación y estímulos sobre sus escritos. Estos factores, si se revierten en oportunidades, serán medios idóneos para desarrollar autoeficacia y confianza al escribir artículos científicos (Mason y Merga, 2021). Por su parte, los investigadores con 30 o más años de experiencia, aunque se autoevaluaron de manera similar, probablemente tienen un nivel de escritura y pensamiento autocrítico más elevado, complejo y tendiente a esforzarse por lograr mayor excelencia (Negretti et al., 2022).

Con relación a la publicación de libros y artículos, tampoco se encontraron diferencias significativas. Tal vez, porque para competir por financiación a escala internacional, se requieren escritos de artículos y proyectos de altos estándares y calidad (Yonai y Blonder, 2020). Por lo tanto, los investigadores tienen claridad y conciencia respecto a la relevancia de una buena redacción. Otra explicación es que la redacción científica es tan especializada que tiene un estilo relativamente estandarizado para comunicar las diferentes fases de la investigación, lo que se convierte en desafíos sin márgenes de opciones (Da Silva, 2022).

No obstante, en las pruebas post-hoc, sí se encontró una diferencia en Apéndices, para los que habían publicado entre 0 y 14 artículos con respecto a los que publicaron entre 15 y 39 artículos. Una posibilidad del fenómeno es que, al aumentar la cantidad de publicaciones, también aumenta la cantidad de información relevante que puede ser incluida en un Apéndice. Este se diferencia del Material Suplementario que incluye un hipervínculo que redirige al lector a un repositorio digital alojado en el sitio web de la revista (Taber, 2016). Esta es una alternativa atractiva para los investigadores jóvenes, ya que los autores que lo utilizan son citados con mayor frecuencia (Taylor & Francis Group, 2023).

También hubo diferencia entre publicar artículos científicos, libros y capítulos de libro. Por otra parte, pese a que existe fuerte relación entre la experiencia investigativa y la publicación de artículos, no ocurre lo mismo con la publicación de libros; pero sí en menor medida, con la de capítulos. Con relación a la publicación de libros, algunos afirman que es lo más relevante en Ciencias Sociales (Engel et al., 2018), mientras que otros consideran que, se empieza publicando pocos artículos, luego más libros y capítulos de libros conforme avanzan en experiencia investigativa (Savage y Olejniczak, 2021). Esta relación encontrada de publicar libros, invita a pensar que se incluyen elementos teóricos o reflexivos que no requieren de mucha experiencia investigativa, por lo que los investigadores neófitos encuentran en este espacio una libertad de redacción no presentes en las revistas científicas. O bien, que el proceso editorial incluya revisiones, en ocasiones, menos rigurosas, que permitan ingresar al mundo de la academia. Finalmente, quizá los investigadores con más experiencia puedan sentir que este es un espacio más seguro para invitar a investigadores novatos a colaborar por la mayor libertad editorial, sin perjudicar sus investigaciones de mayor envergadura. Cualquiera sea la razón, es un hallazgo que debe revisarse con más detalle en investigaciones futuras.

En tercer lugar, se evaluó el impacto de las distintas dimensiones con respecto a la redacción en la publicación de artículos, libros, y capítulos, controlando el efecto de la experiencia investigativa, el género, la edad, y otro tipo de publicaciones. Los resultados mostraron que, para publicar artículos, es fundamental una alta puntuación en la habilidad para redactar la Metodología. Esto es interesante, porque algunos editores y revisores de revistas consideran esta sección, junto con el género y la experiencia investigativa, como relevantes para la aceptación o rechazo del artículo (Ganga-Contreras et al., 2022; Suárez-Amaya et al., 2019). Concluyendo que, a mayor experiencia investigativa, mayor cantidad de artículos publicados; y ser hombre aumenta la probabilidad de publicar dado el sesgo masculino imperante aún, pese a los esfuerzos por mantener el equilibrio (Franco et al., 2021; Oliveira-Ciabati et al., 2021).

La publicación de libros y capítulos tiene un impact positivo entre sí, es decir, la publicación de libros influye positivamente en la publicación de capítulos, y viceversa. Este hecho también fue demostrado por Savage y Olejniczak (2021). Por otro lado, el género, la experiencia investigativa y las dimensiones de redacción científica no fueron significativas. Tampoco la publicación de artículos científicos no afectó la cantidad de libros o capítulos publicados; ni estos impactaron significativamente en la cantidad de artículos publicados. Esto refuerza la idea de que se trata de dos tipos de publicaciones diferenciadas en esta muestra.

En conclusión, aunque investigadores e investigadoras valoran positivamente sus competencias para redactar artículos científicos, tienen áreas de mejora sin importar el género, la edad, experiencia en investigación, número y tipo de publicaciones. Por otro lado, este estudio presenta como principal aportación que la Metodología, la experiencia investigativa y el ser varón, se revelan como las variables predictoras de la publicación de artículos. Los factores estudiados conducen en términos generales a recomendar mayor apoyo a las investigadoras y brindar mayor capacitación metodológica para buscar la equidad educativa, una ciudadanía democrática que promueva el desarrollo social, cultural, económico y profesional de la investigación.

La contribución práctica de este estudio es esclarecer cómo redactan los investigadores mexicanos de alto nivel de Ciencias Sociales y Humanas; brindando atisbos del nivel de competencias de escritura al comparar su desempeño con investigadores de otros países. Posee como fortaleza el tamaño de la muestra que es amplio, así como su carácter exploratorio y descriptivo. Una de las debilidades es la muestra intencional recolectada, motivo por el cual no se pueden generalizar los resultados. Se recomienda, por lo tanto, a) replicar el estudio y, hasta donde sea posible, seleccionar a los investigadores mediante muestreo probabilístico; b) comparar los resultados con investigadores de alto nivel de otros países, regiones de América Latina, y otros continentes; finalmente, c) replicar el estudio con investigadores de carrera temprana y de larga trayectoria.