Introducción

Las federaciones deportivas son entidades de utilidad pública cuyas funciones principales son la organización de competiciones oficiales y la promoción de las distintas disciplinas deportivas. Para llevar a cabo estas funciones de forma exitosa, parece necesario que cuenten con estructuras internas destinadas a la planificación y gestión estratégica de comunicación.

Esta investigación pretende radiografiar la realidad comunicativa de las federaciones nacionales y regionales en España planteando una reflexión sobre sus necesidades en cuanto a la comunicación y principales limitaciones y retos que deben asumir. Igualmente, el estudio aportará datos comparativos sobre la realidad a nivel nacional y regional, especialmente destacables en cuanto a la existencia o no de departamentos específicos de comunicación, la formación de sus responsables, los posibles cambios estructurales sobrevenidos por la pandemia del Covid-19 o la subcontratación de servicios de comunicación de forma externa.

A las federaciones deportivas españolas se las define como asociaciones de naturaleza jurídico-privada con funciones públicas de carácter administrativo y, por lo tanto, consideradas como entidades de utilidad pública (López y del Arco Juan, 2014). Como entidades de utilidad pública, se les presuponen unas tareas de servicio que implican necesariamente acciones comunicativas.

Es en este marco donde presentamos un estudio que pretende radiografiar el panorama español de las federaciones deportivas, partiendo de su realidad a nivel nacional y regional. Según el Consejo Superior de Deportes (2022), en España hay 66 federaciones deportivas que operan a nivel nacional, 937 federaciones autonómicas y 184 delegaciones territoriales (Consejo Superior de Deportes, 2022). Este conjunto de federaciones cuenta con un presupuesto plurianual de 187 millones, aprobado por el Consejo de Ministros (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022), federaciones que llevan cuatro ejercicios económicos consecutivos registrando beneficios (Palco23, 2022).

Conocer la estructura de gestión interna de estas organizaciones permite vislumbrar el peso que se le concede a la comunicación, tanto en su carácter interno como externo. Existen escasos estudios que analicen la realidad comunicativa en las entidades deportivas y los que hay se suelen centrar en equipos o clubes concretos (Castillo et al., 2016; Ginesta, 2010; Lobillo y Muñoz, 2016; Sotelo, 2012; Fernández-Souto et al., 2019; Lobillo y Guevara, 2018; Quintela, 2020; González Redondo et al., 2018), en la presencia en medios de deportes concretos como el fútbol femenino (Castro Hernández et al., 2019) o su impacto en redes sociales (Pérez Dasilva, 2015) y tecnologías de la información al servicio de la comunicación deportiva (Rojas Torrijos, 2019). Por otra parte, aquellas investigaciones que son más amplias y analizan las realidades federativas son prácticamente residuales, como ocurre con la de Fernández-Souto et al. (2022) para el caso español y la de Eiró-Gomes y Nunes (2018), para el portugués.

Partiendo de este vacío procederemos a continuación a ofrecer una reflexión sobre la gestión de la comunicación de las federaciones en España desde el punto de vista de su organización interna actual.

Las estructuras de los departamentos de comunicación y la formación de sus profesionales

El hecho de contar con una estructura interna para atender las necesidades comunicativas de las organizaciones favorece el éxito de sus políticas. Si existe una planificación estratégica que recoja los objetivos comunicacionales de las instituciones y un equipo y personal específicamente formados para atender la consecución de esas metas, es más probable que se logren de forma positiva.

El formato de estas estructuras internas es muy variable y su ubicación dentro del organigrama también. Así, existen organizaciones que cuentan con departamentos internos muy amplios, donde identifican subáreas de comunicación y a las que adscriben profesionales especializados y, en contrapartida, otras se limitan a pequeños gabinetes o incluso a una única persona que asume todas las tareas vinculadas con el área. Esta variabilidad viene determinada, en gran medida, por la dimensión de la organización en cuanto a sus recursos humanos y presupuestarios.

En cualquier caso, estas estructuras internas, sean más o menos amplias, se crean para asumir funciones de dirección de comunicación que permitan entablar una relación entre la organización y sus diferentes públicos, a través de la creación de un plan y unos objetivos estratégicos que han de estar alineados con los valores corporativos de la institución.

Atendiendo a los objetivos estratégicos y a la necesidad de las organizaciones de cuidar los vínculos con sus stakeholders, es comprensible que tras el surgimiento de la Covid-19 se haya visibilizado aún más el papel que la comunicación y las relaciones públicas deben jugar en la sociedad actual. Son muchos autores que así lo indican (Van der Meer et al., 2017; Vujnovic et al., 2021; Almansa-Martínez y Fernández-Souto, 2020; Xifra, 2020) y aportan investigaciones que coinciden con los datos aportados por el US Bureau of Labor Statitstics (2022) que prevé que el empleo en este sector aumente un 11 % en esta década, y con los que aporta la última edición del estudio que Dircom (2022) realiza sobre la comunicación en España, que recoge esta tendencia positiva a la consolidación de la dirección de comunicación y a un incremento en la valoración positiva del desempeño de la comunicación; a pesar de que también este estudio recopila datos sobre la estructura de los departamentos en términos de personal e indican una disminución en cuanto a la reducción de los recursos humanos adscritos a los mismos.

En cualquier caso, parece necesario que las federaciones deportivas, como entidades declaradas de interés público, deban contar con estructuras específicas dedicadas al ámbito de la comunicación y, por lo tanto, con una o varias personas que atiendan estas necesidades y que lo hagan con la formación necesaria para lograr el éxito. En este sentido, se presupone que los trabajadores de este campo deben contar con una serie de competencias profesionales que les permitan adaptarse a escenarios cambiantes, combinando habilidades transversales y habilidades blandas, como la creatividad, el trabajo en equipo o la pasión por aprender constantemente (Álvarez-Flores et al., 2018), así como con capacidad de liderazgo, coordinación y dirección (Almansa-Martínez y Fernández-Souto, 2020).

Es interesante rescatar el artículo de Del Toro-Acosta et al. (2022) sobre el perfil de estos profesionales en España. En su estudio se perfila un profesional que se declara muy competente en cuestiones generales y elevadas, como planificación y visión estratégica, pensamiento crítico, cultura general, flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de cambio, innovación y pensamiento creativo, trabajo en equipo, empatía, curiosidad y capacidad de aprendizaje, además de la comunicación escrita. Por otra parte, habla de un profesional que se declara poco competente en materias técnicas muy específicas, como edición y creación audiovisual, diseño gráfico, gestión de la publicidad digital y análisis de datos. En definitiva, podría resumirse que se observa un sector en el que los profesionales declaran competencias altas en flexibilidad, capacidad de cambio, empatía, conocer necesidades del cliente, comunicación escrita, redacción de textos y trabajo en equipo, capacidad de cocreación, trabajo colaborativo (Álvarez-Flores et al., 2018; Meganck et al., 2020).

Sin entrar en la discusión de dónde adquieren estas competencias y capacidades los expertos en comunicación, en el caso español Dircom (2022) insiste en que el 99 % de los profesionales tiene estudios universitarios (26,5 % graduados; 62,5 % con máster y 10 % con doctorado), según los datos de su último estudio sobre el Estado de la Comunicación en España.

A pesar de este dato general de las organizaciones en el país, cabe destacar también la existencia de estudios que manifiestan un alto grado de intrusismo en la profesión, especialmente manifiesto en aquellas instituciones con menos recursos económicos y humanos, como reflejan las investigaciones de Vázquez-Gestal y Fernández-Souto referentes a esta realidad en los ayuntamientos gallegos (2014), o las de Fernández Souto et al. sobre las empresas más contaminantes de Galicia (2016), los clústeres españoles (2018) y las diputaciones provinciales y forales (2019).

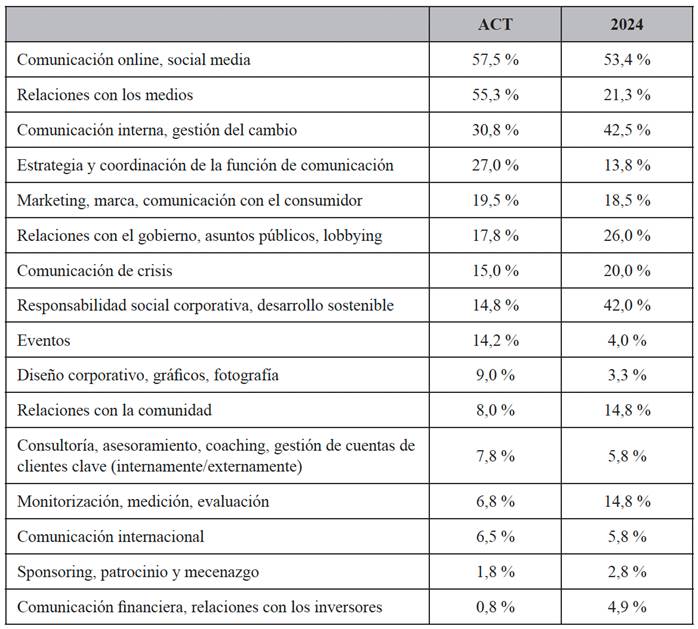

Los perfiles profesionales que asumen responsabilidad en las estructuras internas de comunicación de las organizaciones deben establecer unas funciones que permitan alcanzar los objetivos estratégicos, siendo las más habituales. según Dircom (2022), la comunicación online y social media (57,5 %), las relaciones con los medios (55,3 %), la comunicación interna (30,8 %) y la estrategia y coordinación de la función del comunicador (27 %). Este estudio plantea, una vez más, una visión positiva sobre el futuro inmediato de la profesión en cuanto a tareas específicas, como las relacionadas con la comunicación interna, lobbying, comunicación de crisis, responsabilidad social corporativa, comunicación financiera, patrocinio y sponsoring o la monitorización, tal y como se observa en la figura 1. Por otra parte, se augura cierto retroceso en cuanto a funciones fundamentales para las federaciones deportivas, como son la organización de eventos o las relaciones con los medios de comunicación.

Las federaciones deportivas y sus estructuras comunicativas

Tal y como se indicaba anteriormente, existen pocos estudios que hagan referencia directa a las federaciones deportivas en España en cuanto a su gestión comunicativa. Académicamente se han identificado algunos artículos científicos que han estudiado ciertas federaciones, pero solo a nivel regional, caso de Murcia (Martínez Nicolás, 2015) y otras contribuciones sobre aspectos específicos vinculados a la comunicación en las federaciones, como la comunicación online (Fernández Souto et al., 2022), pero el resto de trabajos se centran en el análisis de deportes concretos, fundamentalmente fútbol (Salas Luzuriaga, 2019; Cano Tenorio, 2019; Rojas-Torrijos, 2012; Thrassou, 2012, etc.).

Sí existen aportaciones más próximas en cuanto a temática, pero alejadas en el tiempo, como lo es la investigación de Manuel Damián Martín García (2011), con su tesis doctoral de los departamentos de prensa de las federaciones deportivas españolas. Esta disertación concluye que un gran número de federaciones españolas no tenían por entonces director de comunicación y era el jefe de prensa el que asumía la mayor parte de las funciones específicas de comunicación; una realidad que parece haber quedado superada, ya que los gabinetes o departamentos de comunicación asumen tareas mucho más amplias, de carácter gerencial y de planificación estratégica, que van y deben ir más allá de las tareas propias de intermediación entre la organización, en este caso la Federación, y los medios de comunicación. La tesis doctoral de Martín García recoge ya herramientas virtuales, pero la realidad social de 2022, especialmente con los cambios implantados desde la pandemia en cuanto a herramientas y estrategias comunicativas, es muy diferente y no permite asimilar los datos a la actualidad.

Por otra parte, se encuentran investigaciones sobre la realidad portuguesa (Eiró-Gomes y Nunes, 2018) que indican que son pocas las federaciones que cuentan con oficinas de prensa o algún profesional con formación específica en relaciones públicas y que la mayor parte de ellas no cuentan con un presupuesto específicamente destinado a la comunicación. La realidad portuguesa perfila a 32 federaciones deportivas, de las que el 62,5 % tienen menos de 15 empleados. En términos de funciones asumidas por los departamentos, destacan las relaciones con los medios de comunicación y la apuesta por las redes sociales, la necesidad de estar en contacto directo con el público, sin la intermediación de los medios de comunicación. En su gran mayoría las federaciones deportivas están en el mundo digital, prácticamente todas tienen una página de internet, pero pocas son las que desarrollan estrategias de relaciones públicas de forma sistemática.

En cualquier caso, a pesar de estos antecedentes en la investigación, la comunicación de las federaciones a nivel nacional o regional en España no ha sido radiografiada en cuanto a las estructuras que asumen estas tareas, aspecto que será el objetivo principal del presente estudio.

Materiales y método

La metodología utilizada en esta investigación es de carácter mixto, siendo cuantitativo a través del uso de cuestionarios y cualitativo mediante el recurso a entrevistas en profundidad.

Para poder llevar a cabo el estudio, se ha realizado un cuestionario dirigido a los/as responsables de comunicación de las federaciones deportivas españolas a nivel nacional, según los datos que recopila el Consejo Superior de Deportes (2022); este cuestionario se distribuyó vía correo electrónico y se ejecutó entre el 24 de agosto y el 5 de octubre de 2021, para las federaciones nacionales, y entre el 15 de junio y el 5 de octubre de 2022, para las federaciones regionales. A fin de acotar el universo de federaciones deportivas regionales, se atendió a un criterio de selección aleatorio, dada la imposibilidad de abordar el 100 % de las mismas. De esta forma se han recabado datos de 46 federaciones nacionales y de 52 regionales, siendo el universo total de 66 federaciones nacionales y 937 regionales. Estos datos indican que:

Para los datos recabados sobre las federaciones nacionales, se trabaja con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.

En el caso de la recopilación de las federaciones regionales, con un nivel de confianza del 95 %, tenemos un margen de error del 13 %.

El cuestionario abordaba cuestiones sobre las estructuras internas de comunicación, la formación y el género de sus responsables, además de las principales funciones de estos departamentos desde el surgimiento de la pandemia, así como los cambios organizativos que la Covid-19 ha impuesto.

De forma paralela, para complementar el cuestionario, se planificaron una serie de entrevistas en profundidad con los/as responsables de comunicación de las federaciones, a nivel nacional y regional. Para realizar la selección de directores/as de comunicación a entrevistar se siguió un doble criterio, en primer lugar, el número de federados por organización, estableciendo tres grupos: Federaciones pequeñas (menos de 10 000 federados a nivel nacional), Federaciones medianas (entre 10 000 y 70 000 federados a nivel nacional) y Federaciones grandes (más de 70 000 federados a nivel nacional), a fin de incluir en la muestra federaciones de distinto potencial en cuanto a recursos económicos y humanos. En segundo lugar, para cada uno de estos tres grupos se seleccionan aleatoriamente dos responsables de comunicación para integrar la muestra. Con este criterio se han realizado las siguientes entrevistas:

Grupo de federaciones grandes:

Federación española de baloncesto, responsable: Víctor Charneco.

Federación catalana de handbol, responsable: Jordi Latorre Pérez.

Grupo de federaciones medianas:

Real Federación española de gimnasia, responsable: Florencia Vaccara.

Federación gallega de tiro con arco, responsable: José Teijeiro Lamigueiro.

Grupo de federaciones pequeñas:

Federación Española de deportes ciegos, responsable: Jaime Mulas.

Federación Catalana de Bádminton, responsable: Eduard Mateos Vidal.

Resultados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos, de acuerdo con los objetivos de investigación planteados.

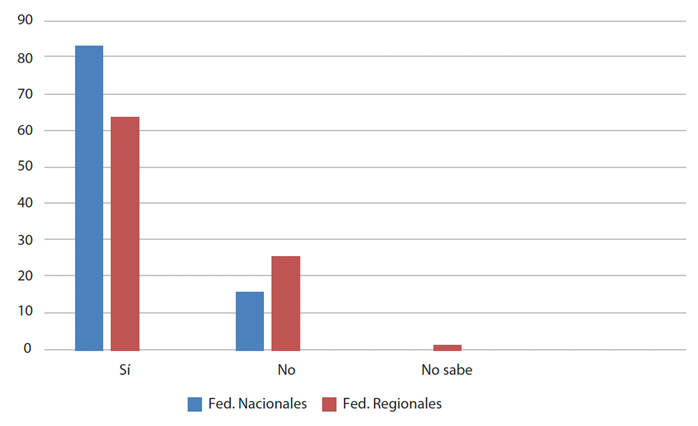

En primer lugar, como se observa en el gráfico 1, se debe destacar la diferencia entre las federaciones nacionales que cuentan con un departamento interno propio de comunicación, prácticamente el 90 % de las mismas, frente al 64 % de las de ámbito regional, que incluye distintas variantes, entre ellas, las que cuentan con la colaboración de empresas externas o la disposición de una única persona que presta este servicio, una tarea que en muchos casos ejercen de forma compartida, con otras entidades o empresas, y en muy pocos casos de forma exclusiva.

Estos resultados suponen una clara evolución en la progresiva profesionalización y estabilización de la comunicación durante la última década, donde el número de departamentos de prensa y comunicación existentes por parte de las federaciones nacionales apenas superaba la mitad de los casos, según datos aportados por García (2011), que identificaba la existencia de un 54 % de federaciones de carácter nacional que sí contaban con un departamento de prensa y comunicación. Así lo recoge el responsable de comunicación de la Federación Catalana de Balonmano, que indica que antes de la crisis del Covid-19 contaban con un departamento de tres personas (con un jefe de prensa, un director de comunicación y una administrativa), pero la pandemia obligó a la organización a prescindir de dos de ellas, por lo que todo el peso comunicativo recae únicamente sobre una persona. Profundizando en este aspecto, destacaremos que los/as responsables de las federaciones con menos federados, caso de Tiro con Arco en Galicia y Bádminton en Cataluña, no cuentan con ningún tipo de estructura específica destinada a atender estas necesidades y son los/as miembros de la directiva de la federación o colaboradores de la propia entidad, muchas veces deportistas, los que ayudan en la elaboración y ejecución de las actividades comunicativas.

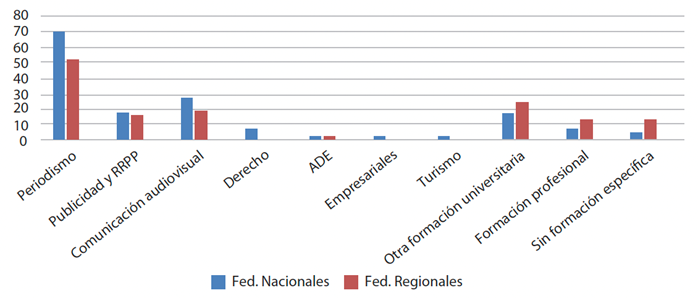

Por lo que respecta a la formación de los/as responsables (gráfico 2), se observa que la presencia de licenciados o graduados en Periodismo sigue siendo mayoritaria en los gabinetes de comunicación (70 % en las federaciones nacionales y 51,4 % en las regionales), seguidos de los de Comunicación Audiovisual (27,5 % y 18,9 %, respectivamente) y Publicidad y Relaciones Públicas, con tan solo un 17,5 % y 16,2 % de presencia, prácticamente la misma proporción que los que acreditan otra formación universitaria, distinta al campo de la Comunicación, destacando, en este sentido, los licenciados o graduados en Derecho (7,9 %). De estos datos llama la atención que el número de integrantes de los gabinetes de comunicación que no acreditan formación específica resulta bastante elevado. Los casos de miembros del departamento de comunicación que no tiene formación directamente relacionada con este campo (otra formación universitaria, formación profesional y sin formación específica) también son relativamente altos y viene justificado, en gran medida, por las federaciones, sobre todo de carácter regional, que se apoyan en sus deportistas y colaboradores para llevar a cabo ciertas tareas de comunicación, como lo pueden ser las redes sociales, la actualización de la web o fotografía.

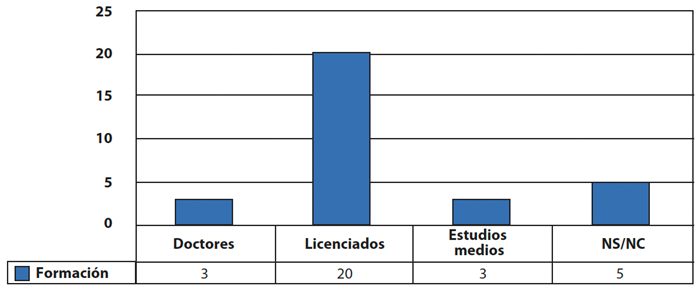

No parece que haya evolucionado mucho el panorama en el sector si la tesis doctoral de García (2011) recogía que en las federaciones nacionales trabajaban 20 licenciados, tres doctores, tres personas con estudios medios y cinco que no contestaban, tal y como comprobamos en la gráfico 2.

Figura 1 Formación de los/as responsables de comunicación y prensa en las federaciones deportivas españolas en 2011

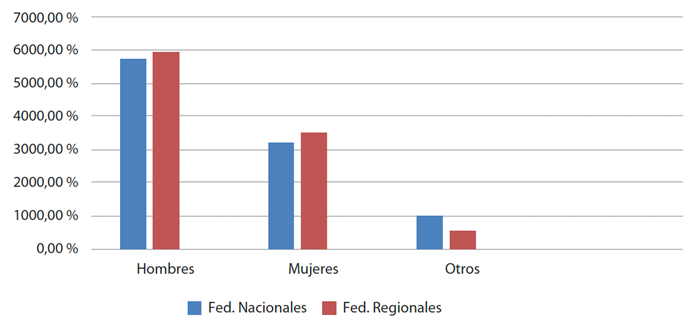

Por lo que respecta al género (gráfico 3) de los integrantes de los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas, se constata que la presencia de hombres es superior a la de mujeres tanto en el ámbito nacional como en el regional. El porcentaje de respuestas “otros” viene a justificar a aquellas federaciones que no cuentan con departamento de comunicación o con un organigrama estable que dirija una única persona. Este dato es llamativo en el ámbito deportivo, ya que si nos ceñimos a los datos generales que recopila el estudio sobre El Estado de la Comunicación en España 21-22 (Dircom, 2022) la profesión está ocupada mayoritariamente por mujeres (56,5 % frente a 43,5 %).

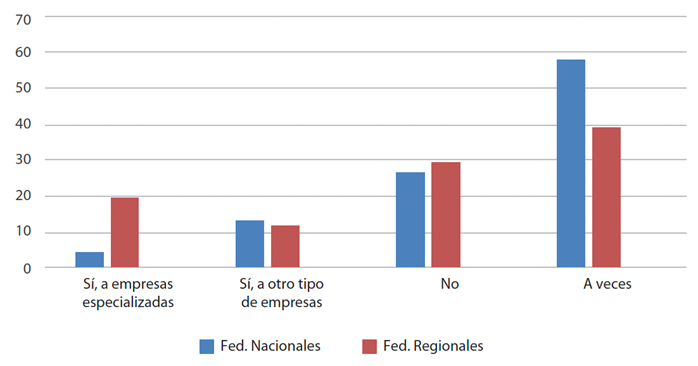

Un aspecto que sí llama poderosamente la atención es el recurso a la contratación externa (gráfico 4), ya que el 26,7 % de las federaciones nacionales y el 29,4 % de las regionales indican que nunca subcontratan servicios de comunicación fuera de la organización. Teniendo en cuenta que muchas de las instituciones analizadas no poseen un departamento interno destinado específicamente a la comunicación y que, además, muchas de las que lo tienen no están conformados por personal con formación especializada en el ámbito, resulta difícil de entender que la subcontratación de este tipo de servicios no sea más elevada.

Cierto es que la pandemia, al condicionar la estructura organizativa de las federaciones, hizo que este aspecto de la subcontratación externa cobrase más importancia, especialmente en cuanto al ámbito online, dadas las necesidades de las organizaciones en adaptarse y eliminar la barrera física que impuso la Covid-19. De ahí que se contratase fundamentalmente la gestión de las páginas web de las federaciones y sus redes sociales (caso de la Federación Catalana de Handbol). Otra justificación de este hecho puede venir dada porque, en muchos casos, el personal de los departamentos de comunicación de las federaciones son trabajadores por cuenta ajena o autónomos, que no forman parte de la plantilla de las mismas, un aspecto que hace más necesario recurrir a refuerzo y apoyo externo en las tareas de comunicación cada vez que se realiza un campeonato o competición, a nivel nacional o internacional.

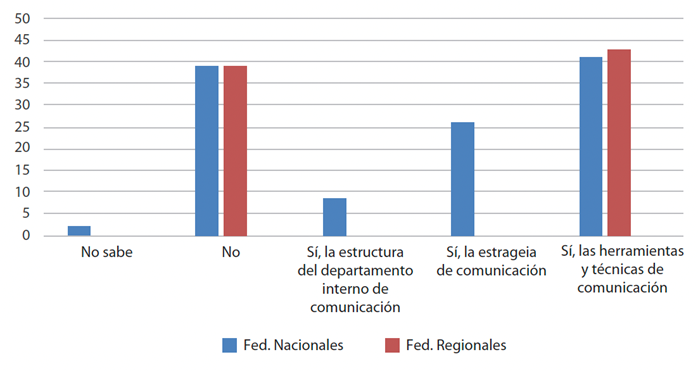

Finalmente, el trabajo de campo arroja datos que destacan que, efectivamente, la incidencia de la pandemia ha modificado las estructuras, estrategias, hábitos, herramientas y técnicas de comunicación (gráfico 5), en la práctica totalidad de los departamentos de comunicación de las federaciones deportivas:

Como se puede observar, las federaciones regionales aportan menos datos referentes al tipo de cambios impuestos por la pandemia en sus departamentos. Esto viene dictado porque, en la mayor parte de los casos, estas federaciones no cuentan con departamentos internos para estas funciones (39,2 %) y en aquellos casos en que sí tienen organización interna, el 13,5 % del personal que la conforma no tiene ningún tipo de formación específica en comunicación. En este panorama regional, hablar de estrategias comunicativas a medio-largo plazo se hace prácticamente imposible, de ahí la inexistencia de datos.

Por último, destaca que el porcentaje conjunto de federaciones que confirman haber cambiado las herramientas de comunicación durante la Covid-19 es altísimo y parejo en el caso nacional y autonómico. Como veníamos afirmando, la adaptación a la pandemia pasó necesariamente por el mundo online, lo que obligó a las federaciones a dedicar más recursos a este campo, puesto que, tras los primeros meses de confinamiento y parón absoluto en la organización de eventos, las federaciones retomaron los eventos en formato online o híbrido y, mientras tanto, generaron contenidos con los que surtir a los medios de comunicación a través de las redes sociales y sus páginas web. Paralelamente, las federaciones organizaron ruedas de prensa, conferencias, mesas redondas, reuniones, eventos formativos… siempre en formato online o híbrido, lo que justifica este cambio en las tácticas y técnicas utilizadas hasta la aparición de la pandemia.

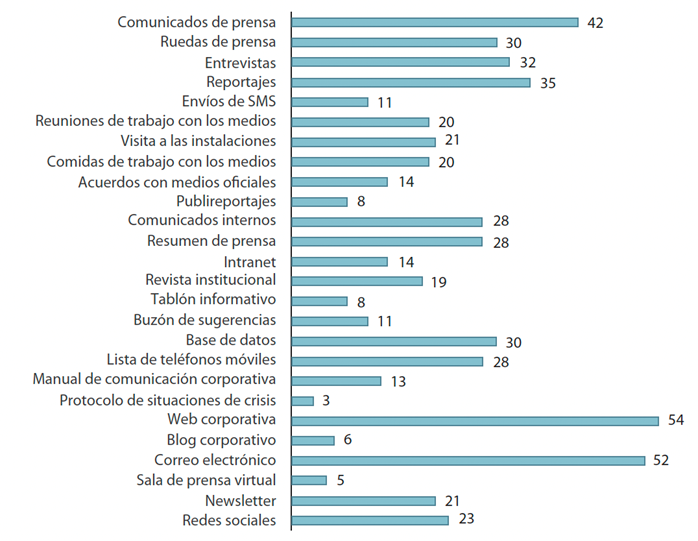

Si retomamos la tesis de García (2011), vemos (figura 2) que durante el confinamiento, post confinamiento y hasta la actualidad, las federaciones estudiadas han apostado por cambios de formato en muchas de las herramientas que venían utilizando habitualmente, caso de las ruedas de prensa, entrevistas, reportajes, o reuniones de trabajo, listado al que habría que sumar las retransmisiones en directo (especialmente puestas en valor por la federación española de baloncesto, la federación catalana de handbol o la española de gimnasia), que confirman que a día de hoy, una vez superadas las barreras sociosanitarias impuestas por los gobiernos, siguen organizando eventos de todo tipo en los dos ámbitos: on y off line. Mención aparte merece la federación de deportes para ciegos, donde los e-sports y las retransmisiones en streaming, o las propias redes sociales, suponen un gran handicap para sus deportistas.

Conclusiones y discusión

De acuerdo con los resultados presentados, consideramos que esta investigación ha cumplido con los objetivos planteados en el apartado metodológico.

En primer lugar, el OE1 pretendía observar si la pandemia ha afectado directamente a las estructuras de comunicación propias de las federaciones deportivas y ha quedado demostrado que la irrupción del Covid-19 ha modificado estructuras organizacionales en las federaciones objeto de estudio y lo ha hecho en varias líneas:

Alterando su composición, con la eliminación de puestos de trabajo, en algunos casos y, en otros, con la contratación de personal que asumía tareas nuevas, generalmente vinculadas a las redes sociales y el ámbito de trabajo online impuesto por la pandemia.

Modificando los planes estratégicos de comunicación en aquellas federaciones que lo tenían antes del surgimiento del coronavirus, generalmente las de ámbito nacional y, dentro de estas, aquellas con un mayor número de federados y, por lo tanto, con más presupuesto y departamentos específicos que gestionaban la comunicación.

Obligando a implementar nuevas herramientas y técnicas de comunicación, puesto que el confinamiento obligatorio impuesto por el Gobierno de España hizo que las organizaciones trasladasen su actividad al ámbito online, inicialmente, y después, de forma híbrida (on y off line).

Relacionado con este aspecto, recogemos el OE2, cuyo objetivo era comprobar si la realidad de las estructuras comunicativas de las federaciones regionales en comparación con las de carácter nacional es muy diferente. Según los datos del trabajo de campo, la mayor parte de las federaciones (más del 60 %) cuenta con un departamento interno para atender sus necesidades comunicativas; sin embargo, el porcentaje específico de las federaciones nacionales es casi 20 puntos más alto que el de las regionales, lo que confirma que las que operan a nivel nacional cuentan con más recursos humanos y presupuestarios, lo que les permite contar con una estructura propia para atender este campo.

El OE3 se planteaba para detectar si los departamentos de comunicación de las organizaciones analizadas están liderados por hombres o por mujeres. Los datos globales sobre la dirección de comunicación en España dan más peso a las mujeres, sin embargo, en el caso de las federaciones deportivas, tanto a nivel nacional como regional, el peso masculino es mayor, hasta 15 puntos por encima de las mujeres. Constatamos, por lo tanto, que la dirección de comunicación en las entidades deportivas suele recaer en los hombres.

Esta investigación muestra, en perspectiva comparada, una panorámica sobre la presencia y grado de profesionalización de los/as responsables de comunicación en las federaciones deportivas, nacionales y regionales en España (OE4) que, en líneas generales, es mayor, en comparación con lo indicado en otros estudios anteriores y ofrece un panorama alentador a los graduados y licenciados en el ámbito de la comunicación, que se encuentran con un mercado laboral en el que está perdiendo terreno la no especialización y el intrusismo.

Finalmente, con respecto al análisis de la posible subcontratación de servicios de comunicación (OE5), los resultados obtenidos muestran que es alto y afecta, prácticamente, a 2/3 partes de las federaciones (algo menos a nivel regional, pero igualmente estimable), lo cual deja la puerta abierta a la discusión y a la realización de otros análisis posteriores centrados en este aspecto, a fin de profundizar en el grado de estabilidad y/o precariedad del personal destinado a las funciones de comunicación en las federaciones deportivas. Este dato está justificado, en gran medida, por la presión impuesta por la pandemia, que ha reconfigurado estructuras internas y obligado a apostar por la generación de contenidos en un momento de parón de la actividad pública y ha llevado a las organizaciones a gestionar herramientas y servicios que necesitaban cualificación específica y, al no tenerla, se han visto obligadas a subcontratarla (servicios online).

Por último, cabe remarcar que esta investigación cuenta con límites y condicionantes. En primer lugar, el espacio temporal en que se realizaron las encuestas y entrevistas, en dos años consecutivos, ofrece datos sobre una visión distinta por parte de los/as responsables de comunicación, ya que los datos referentes a las federaciones nacionales fueron recabados en una primera fase de la recuperación hacia la normalidad post-covid mientras que los de las federaciones regionales se recogieron con posterioridad. Por otra parte, la falta de recursos no ha permitido abordar la totalidad del universo, por lo que, tanto el cuestionario como la entrevista en profundidad, se han planificado siguiendo un muestreo aleatorio. Más allá de estos dos condicionantes de la investigación, paliar estas limitaciones podría convertirse en una futura línea de investigación en la que, de forma simultánea, se recopilasen datos de ambas realidades, nacional y autonómica, procurando abarcar un mayor número de respuestas.

En cualquier caso, y pese a las limitaciones indicadas, los datos proporcionados por esta investigación suponen una primera aproximación rigurosa a un campo de estudio caracterizado por la inexistencia de trabajos precedentes que recopilaran la realidad comunicativa y su gestión en las federaciones deportivas de españolas y, mucho menos, que estudiaran el impacto que el Covid-19 ha tenido en sus estructuras, estrategias de comunicación y la apuesta por herramientas y técnicas concretas.