“Para el hombre, ¿cuándo una cosa es importante? Indudablemente, cuando puede dolerle. Nos muestra nuestro cuerpo su importancia cuando nos duele; y una amistad o un amor valen cuando pueden ser causa de dolor, y sólo entonces”

Forma sugerida de citar:

Escobar, Andrés & Ramírez, César (2020). El diálogo filosófico como aventura y experiencia que cura. Sophia, colección de Filosofía de la Educación, 29, pp. 261-285.

Introducción

El siglo XXI está caracterizado por múltiples circunstancias y fenómenos que implican un tipo determinado de comportamiento del ser humano. El hombre, en medio de tantas posibilidades que la cultura actual le presenta, se adentra en una aparente crisis que muchos llaman enfermedad, o que es categorizada moralmente como algo malo o perjudicial para el hombre mismo, ¿pero realmente la persona humana de hoy está enferma? ¿La diversidad en la que habita y las posibilidades, de toda índole, lo enferman? Son preguntas recurrentes a las que difícilmente se encuentran respuestas oportunas.

En el contexto cultural, acontecen fenómenos como el pluralismo, el nihilismo, el dinamismo, el neoliberalismo, el espiritualismo, el cientificismo, entre otros. Estos fenómenos evidencian un momento histórico complejo y heterogéneo, donde todo fluye de manera rápida y sincrónica. La coexistencia de ideologías, credos, filosofías y métodos diversos han puesto a la persona humana en un laberinto del cual resulta complejo salir, provocando que en la intimidad de las personas se gesten y desarrollen contradicciones profundas que resultan siendo entendidas como enfermizas, divergentes, insanas, malas o grotescas.

Esta experiencia de ‘laberinto’ hace sentir al ‘hombre de carne y hueso’ —concepto empleado por el filósofo español Miguel de Unamuno (1986) — en una encrucijada, donde la existencia se hace totalmente paradojal por la multiplicidad de opciones, vías y experiencias que ofrece este contexto histórico, pues ponen al hombre ante situaciones contradictorias y que le llevan a un conflicto íntimo entre diferentes instancias de su ser. Tanta diversidad ha hecho pensar a algunos que ‘esta época está en crisis' afirmación que se da puesto que, cuando surge tanta diversidad, se tiende a pensar que la solidez de la tradición se dirige a los socavones más recónditos de la memoria cultural y se impone ‘el caos’ como nuevo ethos cultural. Estas concepciones llevan, de modo natural, a entender al hombre de los siglos XX y XXI como un ser enfermizo.

En este contexto el hombre vive circunstancias como la soledad, la conectividad, las redes sociales, el consumismo voraz, el pragmatismo, el utilitarismo, la espiritualidad, la ciencia, la tecnología, el progreso, etc.; fenómenos que han llevado a la persona —a cada persona— a un aparente desencanto de la vida, de sus actos, de sus pensamientos, de sus sentimientos, incluso de sus proyectos. El hombre de carne y hueso descubre la necesidad de buscar herramientas, técnicas, ideas, métodos que le sirvan para salir del aparente sin sentido de todas estas circunstancias nombradas.

En medio de este panorama, la filosofía emerge como una alternativa y una propuesta de abordar estos asuntos, por lo que es pertinente dilucidar algunas preguntas: ¿Ha contribuido la filosofía a esta enfermedad o contexto enfermizo? ¿Podría la filosofía curar? ¿Es posible hablar de la terapia o acompañamiento para referirse a los efectos que la filosofía tiene en aquel que se la apropia? ¿Cuál es el método que la filosofía tiene para ello? La filosofía ha tenido una influencia importante en el desarrollo y la conceptualización del mundo pues gracias a las preguntas surgidas y formuladas en la relación del hombre con el mundo, a las respuestas emergentes de esta relación, el filósofo ha podido proponer categorías y abstracciones necesarias para comprender, nombrar y su hacer en el mundo, siendo este el gran servicio que la filosofía le presta a la humanidad. Sin embargo, aparece también un segundo servicio natural del ser y el que hacer filosófico como es la terapia del alma por medio del asesoramiento, el acompañamiento y del pensamiento; como lo dice Sánchez (2011):

Debemos volver a las fuentes originarias del pensamiento filosófico, pues solo cuando la filosofía recupere la fuerza y la confianza en sí misma; solo cuando el pensar vuelva a resurgir con vigor, se podrá prestar a la humanidad el servicio que le debe la filosofía (p. 32).

El presente texto aborda, de manera exploratoria, el problema de si la filosofía como asesora en el camino hacia una experiencia que cura, de cómo puede la filosofía servir en un contexto cultural de tan amplias posibilidades para que las personas aborden y ‘resuelvan o curen’ aquellas circunstancias que representan problemas o dificultades en sus vidas. Para esto se indagará y se propondrá un método que para la filosofía es tan antiguo y familiar como el hombre mismo: el diálogo.

Se presentará la propuesta en tres momentos. En un primer momento, se hacen algunas consideraciones sobre la angustia y el sufrimiento como fenómenos que acontecen en la intimidad del hombre de carne y hueso. En segundo lugar, con la filosofía entendida como una experiencia curativa de aquel que, en medio de sus circunstancias, se angustia y se duele y en un tercer momento con la filosofía como diálogo que facilita el proceso de conocimiento en las vías de sí, de los otros y de las cosas y por tanto de curación.

El ser humano: angustia, dolor y…vida

La cultura actual ha planteado dos conceptos interesantes que buscan describir las circunstancias que vive y en las que habita el hombre de hoy, que fluye en la multiplicidad y pluralidad de posibilidades que circundan al hombre en su vivir. Todo esto pone al hombre, al filósofo, frente a la rutina, es decir, a ver y hacer de su vida una circularidad infinita de acciones que comienzan —con el tiempo— a perder sentido y a que la persona extravié su propio sentido —de vida—. Acerca de esto Carmona (2019) explica:

La rutina está configurada como el gran peligro. Cansados de lo mismo, los seres humanos suelen sentir hasta el placer como una pena y la eterna felicidad como un castigo. Afirma el estoico[i] que, además, queriendo cambiar, llegan a lo mismo y sienten el absurdo de la existencia, peso que buscan alivianar con la muerte (p. 121).

En esta perspectiva ¿la persona humana es enferma o sólo vive en las circunstancias que su historia y cultura le van presentando? Es una pregunta cuya dificultad radica en el sincretismo que mezcla pensamientos, credos y circunstancias particulares que, a pesar de sus diferencias, pretende armonizar y generar comodidad y facilidad para vivir.

La persona no ha de considerarse un enfermo, sólo debe ser considerado un viviente radical en unas circunstancias culturales plurales. En este sentido es pertinente emplear —como ya se ha hecho al comienzo del presente texto— el concepto planteado por Unamuno (1986) en su obra el sentimiento trágico de la vida: ‘hombre de carne y hueso’.

A la persona se le presentan innumerables posibilidades que, de manera sorpresiva, lo llevan a contradecirse a sí mismo. Aparentemente puede ser manifestación de una enfermedad, pero no es más que la manera más radical de vivir. Unamuno (2003), lo expresa así:

Alguien podrá ver un fondo de contradicción en todo cuanto voy diciendo (…). ¿Contradicción? ¡Ya lo creo! ¡La de mi corazón, que dice si, y mi cabeza, que dice no! Contradicción, naturalmente (…). ¡Contradicción!, ¡naturalmente! Como que solo vivimos de contradicciones, y por ella; como que la vida es tragedia, y la tragedia es la perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella; es contradicción (p. 11).

Esta contradicción genera, en quien vive estas paradojas, un dolor que no es fácil de asimilar y comprender, cuando éste aparece se da la “falsa concepción” de la enfermedad, que deviene en preguntas que apuntan al conocimiento o desconocimiento de sí mismo.

Bajo este horizonte, el hombre no es un enfermo o anormal, es sólo un viviente, alguien que se habita, se construye, se busca y se experimenta en y desde la paradoja, la angustia, el dolor y, por tanto, de la vida vivida.

La diferencia en el hacer, pensar, decir, creer, crear, solucionar se torna anormal, pero esto no es más que la posibilidad de llevar a la persona a lo más profundo y sublime de sí mismo. En este mismo horizonte, la vida humana es dinámica, dialéctica y paradójica. Se da una dialéctica heraclítea donde, a juicio de Cárdenas y Fallas (2006):

La naturaleza no extraña estatismo, su alteridad, pluralidad y unidad se consienten en la eterna mutabilidad, en esa oleada que todo lo lleva y trae, en ese camino hacia arriba y hacia abajo que son uno y el mismo (p. 23).

Al igual que la naturaleza, el universo todo, la vida de la persona y, por tanto, la cultura y la sociedad están inexorablemente caracterizados por la dinámica, la dialéctica y la paradoja. Al respecto plantea Unamuno (2007) que “El hombre de hoy no es el de ayer ni el de mañana, y así como cambias, deja que cambie el ideal que de ti te forjes” (p. 315).

La contradicción es natural al hecho mismo de vivir. Cuando emerge la contradicción, la paradoja lo hace desde dentro, desde la intimidad, haciendo pensar que aquello que emerge está depositado en un baúl que, en muchos momentos es el baúl del olvido y, en otros, el baúl de los tesoros, este será llamado el baúl íntimo. Y es que en realidad ¿la contradicción facilita o conduce al conocimiento de la persona misma, lleva a abrir el baúl íntimo? Además, ¿Cómo penetrar o abrir el baúl íntimo?

Esta metáfora lleva a pensar en el baúl como un objeto que contiene otros objetos, pero el sentido del baúl es múltiple; en él se depositan objetos que pueden ser un tesoro o yacen objetos que se pretende sean olvidados o son inútiles o han perdido el valor que las personas le confieren; cualquiera de los sentidos referidos hace pensar que el objeto contenido fue o es parte importante o fundamental de una persona, además son o fueron conocidos por quien los ha depositado allí, aunque el tiempo lleve, posiblemente, implacable al olvido. Si el contenido del baúl es un tesoro se hace imperativo su búsqueda. Entonces, ¿cuál es el tesoro que una persona puede guardar o buscar con tanta vehemencia? Es por supuesto su intimidad, su ser, su ‘yo’.[ii] Por tanto, el tesoro íntimo siempre ha estado ahí, adentro, pero la filosofía tiene, o puede tener, las herramientas adecuadas para la búsqueda y la apertura de aquel baúl.

Las contradicciones que, en muchas oportunidades, asaltan la vida generan una lucha intima en el hombre de carne y hueso, mediatizadas por las preguntas que llevan al reconocimiento del conocimiento o la ignorancia sobre algo o sobre sí mismo, según Carmona (2008):

Preguntas, paradojas y eternas contradicciones, eso es el hombre, un enigma para sí mismo; un asiduo habitante de cavernas y laberintos (…) para Séneca el hombre tiene como misión construirse a sí mismo, partimos de la premisa de que el hombre es un ser incompleto y de esta manera debe afrontar su existencia desde los primeros momentos; debe entonces, empeñar sus fuerzas con el objetivo de conseguir sentido, el cual estará fundamentado en la práctica de la virtud, o en las tareas imperativas en su consecución (p. 67).

Así las cosas, las contradicciones o paradojas de la vida llevan al proceso de conocimiento de sí mismo, y las preguntas son el medio que permiten lograr este objetivo. Pero hay una meta: la intimidad, el “adentro”, como lo explica Unamuno (2007):

En vez de decir, pues, ¡adelante!, o ¡arriba!, di: ¡adentro! Reconcéntrate para irradiar; deja llenarte para que rebases luego, conservando el manantial. Recógete en ti mismo para mejor darte a los demás todo entero e indiviso. ‘Doy cuanto tengo’, dice el generoso; ‘Doy cuanto valgo’, dice el abnegado; ‘Doy cuanto soy’, dice el héroe; ‘Me doy a mí mismo’, dice el santo; y di tú con él, y al darte: ‘Doy conmigo el universo entero’. Para ello tienes que hacerte universo, buscándolo dentro de ti. ¡Adentro! (p. 320)

La intimidad aparece como aquel baúl que es y contiene en sí mismo las riquezas de la persona. Pero queda la pregunta: ¿Qué es la vida íntima? Esta no debe entenderse como algo que está escondido o huye a la persona, por el contrario, es el fenómeno[iii] más patente, es decir, su humanidad misma, entiéndase el cuerpo, los pensamientos, la historia, el espacio, el espíritu, los actos, los sentimientos, las emociones, las decisiones, las consecuencias, los otros. En este sentido, lo íntimo es todo el hombre. Cuando el hombre duda, piensa, siente, lo hace con todo su ser; Unamuno (2003) lo expresa así: “Esta otra duda es una duda de pasión, es el eterno conflicto entre la razón y el sentimiento, la ciencia y la vida, la lógica y la biótica” (p. 78). El autor no habla de la intimidad como algo supra humano, ajeno, distante, enigmático, anormal, más bien es nombrado y descrito como lo más próximo y constitutivo de la persona humana.

Toda esta experiencia descrita como la paradoja de la vida íntima aparece como algo doloroso, es decir, como una sensación incomoda que tiene repercusión en el pensamiento y, por tanto, en el lenguaje; la realidad la angustia y del dolor deviene en una conciencia de la vida, pues solo cuando emerge el dolor y la angustia se siente y se piensa la vida —vivida y por vivir— es en el sufrimiento —en la angustia— cuando comienza un proceso de conciencia que enferma, pues “la conciencia es una enfermedad” (Unamuno, 2003, p.14). Sobre este mismo punto Linares Huertas (2019) en su tesis doctoral afirma:

La angustia, sacude, agrede, pero revela al individuo su ser libre para escogerse, su carencia de esencia o destino determinado a realizar. Es una experiencia en la que el mundo se muestra como carente de determinación para el sujeto, obligándolo a tomar las riendas de sí mismo (p. 22).

La pregunta, surgida del dolor y la angustia, despierta la conciencia, por tanto, preguntar es llamado y tarea de la filosofía y del filósofo. Una aproximación a esto podría ser la que nos propone Unamuno (1986):

Mi empeño ha sido, es y será que los que me lean piensen y mediten en las cosas fundamentales, y no ha sido nunca el de darles pensamientos hechos. Yo he buscado siempre agitar, y, a lo sumo, sugerir, más que instruir (…). Me declaro incapaz de ello y reclamo mi libertad, mi santa libertad, hasta de contradecirme, si llega el caso (p. 259).

El filósofo no tiene como tarea dar respuestas hechas sino la formulación de problemas y acompañar y facilitar la construcción de las respuestas. La filosofía es un saber vivo, que late en sístole y diástole, es decir, que tiene un carácter reflexivo y transformador.

La filosofía como experiencia vital que transforma y cura

En la relación que el hombre ha construido con el mundo que lo circunda y habita, se ha visto abocado a conocer, conocerlo y conocerse. La persona humana ha desarrollado la posibilidad de formar comunidad para protegerse de otros seres de la naturaleza que son potenciales predadores y atentan contra la permanencia de los individuos humanos en el mundo; también para defenderse de sus semejantes humanos pues, en la interacción y relación, el conflicto y las diferencias provocan actitudes genocidas y fratricidas.

En la vida comunitaria, la persona humana tiene un encuentro directo o indirecto consigo mismo, gracias al encuentro con los otros y con las cosas; en este encuentro emergen preguntas que provocan en las personas y las sociedades sensaciones incómodas que parecen enfermarlos.

De esta manera, la pregunta ¿quién soy yo? emerge de la dialéctica entre el yo y el otro, ambos en iguales condiciones en descubrimiento y construcción; yo, es una interacción que, en muchos casos, no logra dimensionarse, es sólo en la relación y en el diálogo como se va adentrando en él (yo). Es en este punto donde la filosofía aparece como una posibilidad en el proceso y el camino de adentrarse en la desconocida identidad del yo; así pues, el filósofo hace y debe hacer las preguntas que enferman, enferman porque inquietan, incomodan, causan angustias profundas y despiertan la curiosidad dormida de conocerse. Sobre este punto, Rafael Sánchez (2011) afirma:

La filosofía tiene la función, en nuestra modesta opinión, de aclarar el estanque de la vida humana para ver con claridad y, en cierto modo, para apreciar el sentido de las cosas y su alcance. La filosofía tiene que clarificar (purificar, oxigenar y diafanizar) realidades de la experiencia humana tales como la ontología, la naturaleza, el conocimiento, la existencia corporal, la intersubjetividad, el lenguaje articulado, la estética, la experiencia religiosa (fenomenología de la religión), la axiología-ética, etcétera. Dicho de otra forma: tiene que ‘descorrer el velo’, revelar aquella realidad que es incomprensible, borrosa e incompleta (pp. 108-109).

Conocerse en un proceso de reconocimiento de sí, de contemplar las circunstancias que habito y me habitan; circunstancias engendradas por la cultura a la que permanentemente nos enfrentamos pero que, en muchos momentos, sentimos que nos enferma.

En este contexto la relación que la persona establece consigo misma es de consumo, es decir, se considera importante o más humano en la medida que es aprobado por otro en grupos o pequeñas comunidades, la persona pierde fácilmente el sentido de sí mismo en la medida que no se visualiza como persona humana sino como algo que debe ser consumido; así, ser y vivir es un privilegio que pocos disfrutan. Nos pasamos la vida tratando de complacer a otros que se nos olvida vivir la propia, no vaya a ser que cuando caigamos en la cuenta de ello sea demasiado tarde. En algún momento de la vida y gracias a otros, se ha de volver sobre aquellas preguntas que enferman de lo inquietantes que resultan: ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué puedo conocer? La más importante ¿Quién soy?

En esta pregunta subyacen otros cuestionamientos, igualmente tormentosos y posiblemente angustiantes y dolorosos: ¿Qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Qué siento? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué pasará conmigo cuando muera? ¿Será la muerte el fin absoluto? Cuando estas preguntas asaltan la intimidad profunda[iv] y se lucha por buscar la respuesta; sobre estas preguntas y respuestas aparece el juicio racional o moral de la locura —enfermedad— como resultado lógico de aquello que la lógica no abarca; cuando estas preguntas emergen desde la intimidad vivida llevan a la persona a conocerse en la relación con otros.

Suele decirse que el hombre es el único ser que sabe que se va a morir. Carmona (2019) hace una alusión interesante sobre este punto: “La muerte es el límite de todas nuestras vanidades, en ella confluye, sin remedio, todo afán, todo deseo, toda ansia y pretensión de poder” (p. 110). Es cierto, somos finitos, nuestro tiempo está contado. Pero no es sólo eso, no se trata sólo de miedo a morir, como un acontecimiento que eventualmente ha de producirse en algún punto de nuestro futuro; mucho menos se trata de la incertidumbre de no saber qué va a pasar después; o incluso de la certidumbre de saber qué no va a pasar nada. La finitud del hombre, la experiencia de la muerte propia se vive, no como una psicología del miedo ni como un problema de conocimiento, nuestra finitud se experimenta cada día, cuando encontramos en nosotros una huella de lo infinito.

Es precisamente en esta confrontación entre finitud e infinitud, donde el hombre se vuelve finito de un modo más inapelable. Porque esa violenta discordancia que el hombre es lo remite incesantemente al poder que lo fundamenta. Para decirlo de otro modo: desde el interior de su propio ser el hombre se relaciona al Otro que él no es, pero al cual está necesariamente ligado. Sobre esto Jaramillo (2006) en su filosofía como medicina, afirma:

Aquello que se piensa como respuesta a nuestro interrogar, difícilmente pasará a ser obra universal. Por ello, algunos y la mayoría, asumen de una manera propia su responder. De este modo los hombres se hablan a sí mismos sin el ánimo de transmitir. Se sienten seguros en su cueva. No obstante, hay que tener en cuenta que, si existimos, no lo hacemos única y exclusivamente por nosotros mismos, sino por nuestra relación con el otro y con lo otro, por el galopar de la alteridad (p.15).

La relación deviene en un diálogo que estará caracterizado por la escucha mutua, por la pregunta como llave de acceso al conocimiento mutuo y el diálogo como elemento transformador; de este modo la filosofía emerge como medicina que transforma la ignorancia o el conocimiento —enfermos— en sabiduría.

La pregunta es incomoda pues, como lo comprendía y practicaba Sócrates, presupone una disposición vital para buscar sin supuestos jactanciosos un conocimiento cierto y absoluto de sí mismo, de los otros y de las cosas; acerca de esto Mantovaní (2011) refiere diciendo: “Ocuparse de filosofía significa, por ello, transmitir una pasión que estimula a profundizar, no se conforma con la superficialidad, no esconde las problemáticas tras fáciles conciliaciones” (p. 77). Esta actitud y práctica socrática fue considerada en su tiempo locura y delito, así mismo, hoy esta actitud es tenida en cuenta, pues como lo manifiesta el profesor Carmona (2002): “La pregunta quita el sueño, no permite la tranquilidad de lo ya concebido y dominado, es caminar intranquilo y desestabilizador” (p. 98).

Estas preguntas enferman y angustian en el lenguaje tradicional de la racionalidad moderna porque nos hacen conscientes de aquello que somos, que nos pasa, que queremos, de lo que carecemos; de este modo, se puede decir con Unamuno (2003), el hombre es “(…) un animal enfermo” (p. 14), si el hombre, en este sentido, está enfermo, necesita una cura[v] . Es preciso contemplar la filosofía como un saber contemplativo, meditativo y transformador:

La filosofía, como ejercicio de meditación sobre la vida interior, no nos libera de la real miseria humana, sino que permite entenderla como la vida posible o real en ese momento en concreto, pero plantea ponerse por encima de esta realidad y tomar el camino de la vida interior, del cura sui para, haciéndole un guiño a la fortuna, aprovechar el tiempo y convertirlo en expresión del ser. No preocuparse de las circunstancias del afuera que no podemos cambiar, ocuparse de sí, en tanto fortalecer la comprensión y aceptación de la naturaleza de las cosas. Esta actitud no elimina el dolor o la tragedia de vivir, busca convertirla en estética del vivir, en tanto la acepta con ironía y fortaleza. El final de la vida de Sócrates y de Séneca es prueba de ello (Carmona, 2019, p. 111).

La vía que transita la contemplación y la meditación, y que lleva a la transformación de la vida interior, es la pregunta filosófica. La persona humana constitutivamente posee y ha desarrollado la pregunta; ésta aparece como elemento sustancial y constituyente de la persona humana para hacerse al mundo y hacer su mundo. En la filosofía, la pregunta posee un talante y un carácter especial; en la filosofía la pregunta puede tener dos fines —que, aunque parezcan distintos, apuntan a lo mismo y son la ciencia y el autoconocimiento; en ambos, el conocimiento es la meta; la pregunta no es instrumento, es camino.

El hombre se pregunta por todo, lo material y lo inmaterial, lo necesario, lo no tan necesario, por los otros y por sí mismo…, por todo. La persona humana, en su interacción con lo que le rodea, es asaltada por la curiosidad que siempre lo moviliza al conocimiento y a su profundización; las preguntas son inherentes al ser humano.

Como se evidencia en la tradición, la filosofía se hace preguntas que llevan al conocimiento de la realidad que circunda a la persona humana y, con la cual, se relaciona. Los griegos se preguntaron por la ‘physis’, es decir, aquello que era su todo y, en lo cual, estaba todo (el cielo, la tierra, los dioses, los hombres, las artes, las leyes, la nada, etc.), luego se preguntaron por el hombre; también la filosofía preguntó por Dios, por el poder, la belleza, el conocimiento…; como puede notarse, el hombre —el filósofo— pregunta por todo aquello que es digno de ser pensado y conocido. La filosofía también se ha preguntado por el hombre de carne y hueso, como bien lo expresa Miguel de Unamuno (2003): “y este hombre concreto, de carne y hueso, es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía, quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos” (p. 3).

En ambos casos, la pregunta filosófica es y debe ser objetiva y rigurosa para lograr ambos fines (ciencia y autoconocimiento); sin embargo, la pregunta filosófica, no sólo posee estas dos características, también goza de otras, la pregunta filosófica es irónica y critica. Sobre esto, Tinajero (2011) afirma:

Entonces es importante que el espíritu no se pierda en vanas abstracciones ni se deje aprisionar por los fantasmas de la imaginación, y entender que todo monólogo interior —o “diálogo” consigo mismo, si se quiere— es siempre la internalización de un diálogo social; si no lo tenemos bien claro, acabamos consiguiendo que el Yo le diga a la conciencia lo que ella de antemano quiere oír (p. 49).

Sócrates, Nietzsche y Unamuno comprendieron e hicieron de la pregunta una experiencia vital en la práctica, es decir, la hicieron camino para adentrarse en la intimidad, para lograr un objetivo más sublime que el mero conocimiento de la ‘physis’ o de las ‘ideas’, el ‘conocimiento de sí mismo’. Sobre esto Carmona (2002), hablando de la fuerza del método dialéctico dice:

No instaura verdades, deshace opiniones y creencias, hace tambalear todo aquello que no tiene soporte argumentativo firma, pone en evidencia la duda frente a un saber que se creía sólido por estar arraigado en la tradición. La pregunta tiene ese efecto, no pretende la verdad como respuesta, quiere deshacer los supuestos ideológicos y mostrar la debilidad de sus argumentos y lo insostenible de los mismos. La pregunta siguiente hiere el orgullo, delata la ignorancia, desnuda, desarma; posteriormente se intenta construir un camino de razones, de evidencias cotidianas, simples pero contundentes (p. 98).

Puede verse claramente el planteamiento de un método fundado en la razón, pero al hablar y preguntar por la persona humana, los argumentos no son sólo un asunto racional o lógico. La pregunta ha de llevar al ‘hombre de carne y hueso’ a sentir y pensar a partir de lo concreto de su vida. La pregunta filosófica, más que un método ha de ser una experiencia interior de sí mismo y del mundo que se da inexorablemente.

La pregunta filosófica es irónica porque lleva a cada persona e identificar su propia ignorancia —la que tiene de sí y del mundo— porque devela la verdad de ‘las verdades’ hechas,[vi] es irónica porque muestra sin pudor y con razón aquello que la ciencia o la persona no quiere, no deja o no puede ver con claridad, porque es una pregunta que saca de la zona de confort, del automatismo, del conocimiento elaborado y estructurado de sí, de los otros y de la cosas generando una incomodidad que es natural al momento de haber salido de la oscuridad de una caverna en la que se ha estado por largo tiempo. En el texto En diálogo con los griegos, Fallas (2006) afirma sobre el primer Sócrates presentado por Platón:

Sócrates aquí muestra su aparente crasa ironía, que más que una cruel actitud frente al discípulo, no es sino un gesto de confianza en las posibilidades de su discernimiento. No hay una burla, al modo como se hace evidente en el Eutidemo, donde más que un diálogo dramático hay una perfecta representación cómica de dos hijos de la calle —lo decimos por su tosco y grosero arte del pancracio— metidos a doctores del pensamiento. No, la capacidad irónica de Sócrates supera la burla, traduciéndola en un sentimiento de impotencia superable en el discípulo, e incluso en el posible contrincante.

Todo lo que falta es retomar el discurso que se maneja y verle sus debilidades desde sí mismo, a sabiendas de que estamos en la búsqueda de una verdad y que lo que habíamos asegurado era parcial, se nos hizo insuficiente. Refutar, pero como sinónimo de argüir.

Ser capaz de ser irónico consigo mismo quizá sea la misión: saberme infanti frente al universo de comprensión que tengo al frente, y quizás saber que al final hago el ridículo con él, porque siendo un viejo no pude ofrecerle alternativa —tomado de Lisis— (p. 82).

La pregunta tiene un talante irónico que lleva a quien pregunta y a quien se le formula la pregunta a adentrarse en la intimidad del mundo y a llevar el mundo a su vida íntima; la pregunta científica por el mundo lleva también a la pregunta intima por la vida de aquel que se pregunta. Dos ejemplos de esto son los dos grandes científicos del siglo XX —Einstein y Hawking— quienes, a partir de sus preguntas y respuestas para la ciencia, generaron otras reflexiones sobre el medio ambiente, la felicidad, la política, dios, la vida, la muerte, el tiempo; estas se producen por la relación íntima de estos con sus preguntas, es decir, que al ser formulada presenta un objeto que debe ser pensado, sentido, analizado, creado y creído, como lo dice Gadamer (1997), no sólo se pregunta para saber sino para sentir la vida, pensar la vida y vivir la vida:

Preguntar quiere decir abrir. La apertura de lo preguntado consiste en que no está fijada una respuesta. Lo preguntado queda en el aire respecto a cualquier sentencia decisoria y confirmatoria. El sentido de la pregunta consiste precisamente en dejar al descubierto la cuestionalidad de lo que se pregunta (...). La verdadera pregunta requiere una apertura, y cuando falta no es en el fondo más que una pregunta aparente que no tiene el sentido real de la pregunta (...). Lo mismo ocurre en la pregunta retórica, en la que no solo no hay quien, sino que ni siquiera hay nada realmente preguntado (p. 440).

La pregunta no contiene en sí misma una respuesta, más bien, busca las respuestas en tanto articula la relación de la persona que pregunta con el objeto preguntado, es decir, abre las posibilidades de conocimiento que devienen naturalmente de la pregunta; quien pregunta lo hace desde la apertura para buscar, por esto, la pregunta dota de la capacidad para trascender el instante, contemplar múltiples posibilidades, no conformarse con lo aparente y profundizar constantemente.

La pregunta es una exteriorización de la duda que asalta y emerge del interior del filósofo en su relación con el entorno; así, la pregunta manifiesta el deseo natural de saber, como lo expresa Carmona (2002): “La duda lo ha conducido al deseo de saber, lo ha puesto en el camino de la indagación; queda entonces demostrado que el saber es una conquista a través de un proceso, en el caso de Platón, dialógico-conceptual […]” (p.105).

La pregunta filosófica es crítica puesto que lleva al conocimiento de sí mismo; la filosofía ha usado la pregunta como principio que apunta a una meta profunda, concreta y viva; sobre esto Unamuno (1986), en su Diario íntimo, afirma:

¡Conócete a ti mismo! Repítese esto mucho y como a principio de filosofía lo tiene la sabiduría mundana. Pero entiende por ellos estudiarse como a ser extraño, como a mero ejemplar de humanidad, como a asunto científico, psicológicamente. El conócete a ti mismo lo reducen a fría formula de conocimiento puramente intelectual, a ciencia de anatomía y nada más. Pero no a conocerse como a tal individuo concreto y vivo, como al yo individual y concreto, vaso de miserias y de pecados, de grandezas y de pequeñeces (p. 50).

La filosofía se presenta como una experiencia transformadora pues en la relación del ‘hombre de carne y hueso’ con la filosofía comienza un camino de conocimiento de sí que transforma la ignorancia en principio de sabiduría; donde la llamada ignorancia es el estadio inicial de un proceso dispendioso y doloroso de intimidad que vacía, rompe y deconstruye para caminar hacia ‘algo’ que podría resultar ser desconocido e incierto para el filósofo y su acompañado. La posibilidad transformadora de la filosofía no radica en los logros o respuestas, que posiblemente se dan en el proceso, es el proceso mismo el que transforma.

Toda esta experiencia dialógica tiene o debe tener un fin; este fin no queda en el mero autoconocimiento inútil, más bien, este conocimiento debe conducir a acciones y estrategias transformadoras —si en el diálogo el acompañado descubre la necesidad de transformar alguna de sus convicciones, maneras de proceder, ideas, etc.—.

El diálogo filosófico: experiencia que cura y transforma

“Sólo piensa filosóficamente aquel que siente insatisfacción ante las posibilidades de expresión lingüística disponibles, y sólo se piensa en común cuando se comparte realmente la indigencia de aquel que se arraiga a formular enunciados que han de acreditarse por sí mismos” (Gadamer, 2006, p. 88)

Al hacer referencia al diálogo filosófico se puede pensar, en primera instancia, en un análisis sobre el lenguaje como fundamento del hecho mismo de dialogar; pero no es menester en este texto adentrarnos en reflexiones o estudios elaborados por filósofos como Platón, Aristóteles, San Agustín, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, entre otros; el diálogo aquí no es objeto de una reflexión desde el ámbito del lenguaje, es una reflexión a partir de la comprensión de este como experiencia filosófica y como posibilidad de cura o transformación.

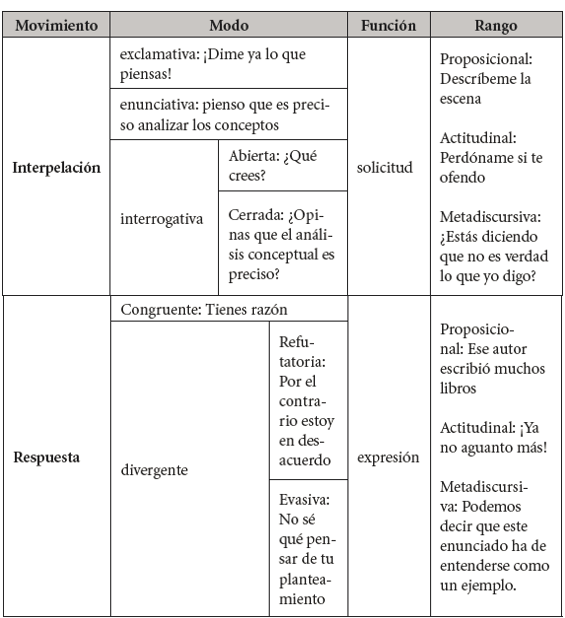

Sin embargo, a partir del análisis estructural de la conversación, hecho por Juan A. González de Requena Farré (2012), resulta pertinente considerar e identificar en el proceso del diálogo las estructuras discursivas que se dan de manera natural en el mismo. Distinguimos el movimiento realizado y su función discursiva, de manera que cada turno genera, como mínimo, dos categorías: una relativa a los movimientos conversacionales y a su modo, así como otra referente a las funciones discursivas y su rango. En todo caso, pueden realizarse varios movimientos y diversas funciones en un mismo turno de palabra. Nuestras categorías de análisis conversacional del diálogo filosófico son, pues, las siguientes:

Tabla 1. Movimientos conversacionales y funciones discursivas contempladas en este análisis conversacional (p. 118)

Al observar la tabla, se logran identificar algunas tipologías de respuestas: congruente, divergente evasiva y divergente refutatoria. Todas forman parte del modo y del proceso natural que se da en la conversación y, por tanto, en el diálogo filosófico; no solo debe pensarse el diálogo filosófico como objeto de un análisis estructural, también puede y deber ser sometido a una reflexión desde su naturaleza para encontrar esa posible experiencia reparadora de la filosofía por el diálogo.

Jaramillo (2006) hace un análisis sobre la transformación del diálogo en lenguaje —entiéndase el lenguaje como objeto de estudio— formulándose algunos cuestionamientos importantes:

Todo este giro por el lenguaje que culmina por la reincorporación a “lo normal” y a los discursos del poder, lleva a una pregunta que hasta aquí no ha sido formulada: ¿Dónde ha quedado la función del diálogo en todos los discursos del tecno-poder? ¿Se ha eliminado el diálogo para dar paso a un nuevo mito llamado lenguaje, salud pública y normalización? El diálogo ha continuado desde el nacimiento de la filosofía; no podemos desconocer que el lenguaje, el habla y el diálogo siguieron su largo camino. Pero la dinámica dialógica se ha abandonado en el curso de una manifestación que involucra al ser, para ser una formulación de diagnóstico y dictamen que incapacita a la persona en el nivel de su sí mismo, de la autocomprensión y de la acción de conocimiento propio que devela su interior (pp. 34- 35).

Es posible contemplar que el diálogo se ha establecido como un mecanismo normalizador que pierde su carácter de camino a la intimidad para convertirse en una herramienta pragmática —en su sentido negativo— es decir, el diálogo puede ser usado para diagnosticar, estereotipando y clasificando al acompañado para recetar fórmulas, esto implica que el acompañante asuma el rol de juez y terapeuta; en el diálogo filosófico, el acompañante no debe establecer un rol de juez sobre su acompañado; su rol no debe ser desde el poder o desde el juicio, más bien, su rol ha de ser una conciencia crítica que pregunta y acompaña en el proceso de conocimiento de sí.

Como puede verse, tratar el problema del diálogo filosófico trasciende ampliamente la parcela meramente epistemológica para verse y experimentarse como un asunto íntimo y vital. Ahora bien, cabe preguntar: ¿cómo ha de ser el diálogo filosófico para que lleve a los dialogantes al objetivo de conocerse a sí mismos y, de este modo, poder hacer trabajos íntimos de transformación o cura personal? Pues el diálogo transforma y cura.

El diálogo debe partir de una realidad fenoménica como la pluralidad, es decir, de la simple observación de aquellos que participan del diálogo como diversos el uno del otro, y esto supone el primer estadio en el diálogo filosófico como ha de proponerse, el reconocimiento, este es el primer paso para que el diálogo fluya en dos direcciones a saber: ‘de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro’.

Referirse al reconocimiento implica que todos los que participan en el diálogo estén abiertos a verse, sentirse, creerse, pensarse, identificarse a sí mismos en el flujo mismo de las palabras que se entre cruzan como preguntas y respuestas, como tesis y argumentos, como compartir de emociones y sensaciones, como fluido íntimo y vital.

El reconocimiento es la fase diagnóstica en este diálogo que busca transformar, pero para hacerlo se debe comenzar por reconocer aquello que la persona es y aquello que tiene en sí. Este reconocimiento se da en la medida que se establece la relación íntima y vital entre quienes dialogan, pues compartir la experiencia del descubrimiento de la ignorancia y la posibilidad que esta genera de conocer(se), facilita la construcción de un escenario profético, pedagógico y terapéutico entre los dialogantes gracias a la filosofía.

Pero el reconocimiento no se limita al ‘sí mismo’ de un modo egoísta, este deviene en el reconocimiento que la persona —yo o sí mismo— hace del otro como otro y, en este mutuo reconocimiento es posible establecer un diálogo filosófico que lleve al ‘conocimiento de sí mismo’. De este modo, en el diálogo filosófico, Jaramillo (2006) insiste en que “se busca ir hacia la apertura de horizontes y sentidos depositados en la persona. Su vinculación al lenguaje mas no a la norma” (Jaramillo, 2006, p. 35).

Pero no sólo reconocimiento es uno de los estadios del diálogo filosófico. El segundo momento es el trabajo común empleando preguntas y respuestas que llevan al conocimiento de sí mismo, de los otros y de lo otro; proceso que podría denominarse quirúrgico puesto que con las preguntas se va, paulatinamente, haciendo incisiones en los conocimientos o preconceptos que las personas tienen sobre sí mismas y sobre el mundo; este es el camino a la sabiduría en la vivencia íntima de Sócrates por la filosofía, como lo expresa Carmona (2002), a saber: “hacer lo que nos es propio y conocimiento de sí mismo” (p. 102). Así el diálogo filosófico no es meramente instructivo, es una experiencia que va más allá de la transmisión innocua y lineal de unos conocimientos para ser una vivencia intima de sí mismo y del otro en el diálogo.

De este modo, la filosofía deja de ser palabrería intelectual o científica o poética o conceptual para ser ‘carne y hueso’ de aquel quien hace del diálogo filosófico un vivir desde sí para el otro. Esto hace pensar que, además del reconocimiento de la pluralidad de los dialogantes, el diálogo filosófico requiere de solidaridad que me lleva a hacer algo por el otro. Así, la función profética, pedagógica y transformadora de la filosofía produce que el filósofo se sumerja íntimamente en el uso de la palabra como herramienta para penetrar y hacer penetrar a los dialogantes en sí mismo.

La pregunta es parte esencial del diálogo filosófico, pues abre, temporal o permanentemente, las puertas de la persona que se pregunta al conocimiento como posibilidad basta e infinita. Sócrates hace énfasis en la sabiduría entendida como virtud, pero aquí el diálogo se preocupa por la persona como principio y fin de todo dialogar. Carmona (2008) refiere a esto así:

Filosofar será desde Sócrates un doble ejercicio de indagación y sospecha, ejercicio que requerirá de una actitud nueva en el filósofo, mantener abierta la pregunta, sostener la tensión de la mirada sobre las cosas del mundo, sobre las cosas que conciernen al hombre, al ser humano del hombre (…) (p. 14).

Más adelante también afirma Carmona (2008) que “Sócrates es consciente de la tarea que como filósofo le corresponde: proponer a los hombres de su tiempo cuidar del alma y cultivar los atributos de esta” (p. 15), como es evidente la virtud es el eje transversal de la experiencia dialógica socrática, pero en la presente reflexión es el ‘hombre de carne y hueso’ la fuente y fin, pues naturalmente el diálogo lleva a la experiencia del cuidado y cultivo —no del alma— de la persona, del ser humano todo.

De este modo el diálogo filosófico como experiencia que cura y transforma, debe partir de un presupuesto axiológico: la solidaridad; el diálogo es y debe ser solidario.

La solidaridad parte, en estos planteamientos, no de la procura de la virtud para sí y para los demás ciudadanos, sino de la persona, del reconocimiento que hacemos de sí mismo y del otro, donde este reconocimiento deviene en respeto, responsabilidad y, por último, en solidaridad que, en últimas, es la que valida el diálogo filosófico como una experiencia de asesoramiento que posibilita la cura o la transformación. La pregunta se presenta, entonces, como una evidencia de la solidaridad de quien acompaña —el filósofo— y una correspondencia de quien se deja acompañar; la pregunta es el mecanismo para la profundización en el conocimiento de sí mismo, un sí mismo que es yo y que es otro a la vez. Por esta razón el filósofo se hace cirujano, pues sus preguntas abren la vida íntima de todos los dialogantes para ver “la carne y los huesos” de estos sin eufemismos conceptuales y teorías sin fundamento vital; el diálogo filosófico ha de ser medicina.

Pero en el diálogo se da lugar, gracias a las continuas preguntas y respuestas, para el doloroso proceso de ver, criticar y deconstruir aquellos juicios y prejuicios que los dialogantes han construido sobre sí, los otros y lo otro; esto es incómodo, pues contemplar la posibilidad de la ignorancia y de la contradicción no es fácil. La aparente seguridad que brindan los conocimientos hechos —como ha sido llamado a la luz del pensamiento de Miguel de Unamuno (1986) — no es sencillo de derrumbar, por esto, la pregunta filosófica debe ser afilada e incisiva, basada en la ignorancia como principio y no en el conocimiento que se establece como dogma o paradigma incuestionable e irrefutable; de esta manera podrá haber una disposición para aprender y este aprendizaje genere una transformación sanadora y reparadora.

Una tercera fase del diálogo filosófico emerge, ésta es la transformación, más que cambio sustancial, es proceso, es trabajo arduo que comienza en los descubrimientos logrados a partir del intercambio solidario de preguntas y respuestas y continúa para transgredir aquello que siempre se cree saber de sí y de los otros.

¿Pero qué es lo primero que debe ser transformado? La incapacidad para escucharse y escuchar mientras se dialoga, transformar la renuencia a ser cuestionado y responder desde la verdad —que reconoce la ignorancia— a dichos cuestionamientos. La escucha activa y la transformación de los discursos de poder que se establecen sobre presupuestos del conocimiento y de la vida, son asuntos que deben ser trabajados durante el diálogo filosófico. Se estable la imperiosa necesidad en el diálogo filosófico de asumir una actitud escéptica, no dogmática, pues las preguntas escépticas nos llevan a descubrir y aprender, a de-construir para reconstruir, a preguntar para seguir preguntando sobre las respuestas dadas, mientras el dogmatismo nos lleva naturalmente al juicio, la moralización y la violencia.

También ha de transformarse la capacidad para solucionar con serenidad las problemáticas que se presentan en la vida; ser capaz de abrir o dejar abrir el ‘baúl íntimo’ y que emerja el sí mismo autentico, sano, sereno; o atormentado pero dispuesto y abierto al diálogo, a la búsqueda interior y a la reparación. Como afirma Jaramillo (2006):

Lo “normal” o lo “patológico” no debe ser el problema del diálogo; esto es, la exterioridad de los discursos del poder, deben ser desenmascarados para dar la bienvenida a un diálogo reparador que llegue a significar más que ellos en la experiencia de la vida; así lo requiere el lenguaje (…) (p. 37).

La transformación no parte de un diagnóstico médico, parte del conocimiento íntimo y vital que se va logrando en el diálogo; Epicuro[vii] (2007), en uno de sus aforismos considerados en las sentencias vaticanas, reflexiona sobre la palabra del filósofo diciendo:

Vana es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del hombre. Pues, así como ningún beneficio hay de la medicina que no expulsa las enfermedades del cuerpo, tampoco lo hay de la filosofía, si no expulsa la dolencia del alma (p. 117).

¿Qué pretende la filosofía? Curar, ayudar a vivir. El diálogo filosófico acerca a los interlocutores (acompañado y acompañante) a una apertura importante de sí mismos que posibilita el conocimiento, y con este, descubrir elementos que deben ser trabajados por el asesorado para transformarse y buscar una vida más plena; por tanto, la filosofía cura porque transforma y transforma a través la palabra que nombra, comprende, abarca, construye, destruye, conduce, extravía, aclara, confunde, enferma y sana, entre otras cosas. Se hace pertinente preguntar: ¿cómo se da este uso? Y la respuesta es el ‘diálogo’; que más allá de ser una interlocución entre dos o más personas se hace —desde el fundamento propuesto y vivido por Sócrates— experiencia vital compartida.

Con el diálogo Sócrates buscaba el conocimiento de sí mismo, pero al observar con detalle y haciendo un análisis de lo anterior, es posible rastrear que el diálogo parte de la vida —experiencia íntima— y llega inexorablemente a ella. Acerca de esto Jaramillo (2006) señala:

En el diálogo se recrean aspectos de la vida, pero en las palabras no están contenidas la fuerza de la vida, allí falta la pasión, la sensación, lo intuitivo, en ellas está el imperio de un simulacro que en los discursos de todos los poderes se ha llevado como verdad solamente por conveniencias (p. 37).

Jaramillo (2006) ha venido realizando estudios y prácticas que parten del diálogo como método terapéutico desde un horizonte hermenéutico: “la terapia dialógica es una interacción comprensiva de las relaciones de nuestro interior con el ejercicio de lo que el mundo nos presenta” (p. 41); el cual va más allá de un asunto meramente hermenéutico, la palabra o el diálogo filosófico. Para lograr sanar a la persona humana ha de ser vital que gracias a las preguntas emanadas de la experiencia intima de la vida del filósofo y de quien dialoga con él, lleve, no sólo a comprender, sino a intimar consigo mismo en sus preguntas, posibles respuestas, sentimientos, pensamientos, creencias, acciones, palabras, emociones, contradicciones, entorno, etc.

Ruiz (2002) afirma que “Cuando se habla de diálogo se trata más de un arte que de una técnica o de un instrumento, mediante el cual ejercitamos nuestra capacidad natural de hablar” (p. 47). Al acercarnos a estas palabras es posible notar que la naturaleza del diálogo trasciende lo metodológico para ser algo más íntimo y personal. Líneas más adelante agrega:

Que sea un bien quiere decir varias cosas: la posibilidad de no agotar la intimidad de la lengua en el ruido de la información; la oportunidad de que el mundo representativo del otro me sea significativo; el poder encontrarnos con un sentido compartido de los bienes y de las cosas; ensanchar nuestra particularidad y tener conciencia de nuestros límites, así como poder reconocer a los otros y reconocernos en los otros (Ruiz, 2002, p. 47).

De este modo, el diálogo filosófico es y debe ser una “fuerza transformadora”, como lo afirma Gadamer (1992, p. 206). Así, el diálogo cura porque enseña y transforma. Es más, tiene un poder curativo pues transforma en sabiduría la ignorancia de creer que se sabe algo, y sabiduría como camino de autoconocimiento, un conocimiento transformador.

De este modo, es posible inferir que el filósofo cumple un rol de acompañante en esta dinámica dialógica que transforma, que en algunos casos podría servir de terapia para aquel que —desde esta propuesta— podemos llamar asesorado; al respecto Cavallé en su texto El asesoramiento filosófico: Una alternativa a las psicoterapias (2004) hace una caracterización importante de estos roles:

El filósofo asesor, inspirándose en la mayéutica socrática, procura incitar, invitar, provocar, inspirar..., pero en ningún caso da respuestas prefabricadas ni transmite su particular modo de pensar. Su propósito es llegar a ser prescindible en su condición de orientador, fomentar la autonomía e independencia del asesorado proporcionándole las claves necesarias para que llegue a ser él mismo su más sólido y calificado consultor. Se trata de reforzar la habilidad del consultante para ayudarse a sí mismo, de favorecer que éste encuentre dentro de sí su principal fuente de inspiración y clarificación, de invitarle a que se responsabilice de su propio estado y bienestar evidenciándole que cuenta con plena capacidad para que así sea (p. 7).

Más adelante refiriéndose al diálogo como eje del asesoramiento filosófico agrega:

El eje del asesoramiento filosófico es siempre el diálogo, un diálogo libre y abierto que en todo momento respeta y promueve el sentido de autonomía y de total responsabilidad sobre sí mismo del asesorado. Este diálogo busca abrir opciones que hasta ahora nos eran desconocidas, clarificar ideas, revelarnos dimensiones superiores de nosotros mismos, explicitar aquellas creencias que nos bloquean a la hora de lograr nuestros objetivos y, en general, ayudarnos a vivir con más conciencia, claridad y profundidad (Cavallé, 2004, p. 6).

El asesoramiento filosófico requiere, de parte del filósofo asesor, una doble movilización, adentrarse en sus propias ‘honduras personales’, es decir, comprometerse con su propio trabajo personal; el segundo movimiento es la solidaridad desplegada en el diálogo, un diálogo caracterizado por la libertad, la autonomía, la verdad y la transformación.

Conclusiones

La filosofía ha sido una experiencia que transforma, pues le ha permitido a la humanidad pensarse y sentirse; es por esto que la filosofía posibilita naturalmente la transformación a partir de un proceso de hacer y hacerse al mundo en una relación íntima con este.

La experiencia intima de la filosofía se da gracias al diálogo filosófico que, más que método, es una experiencia que posibilita la relación conmigo mismo, con los otros y con las cosas a través de la palabra, la razón y la sensación que surge en el devenir mismo del diálogo; esto es lo que lleva a entender el diálogo como una experiencia que cura y transforma.

El diálogo ha sido en la filosofía, no sólo una herramienta para la elaboración del discurso o los discursos, sino la misma filosofía; el diálogo es la manera natural como la filosofía es y se despliega, este teje y cura pues permite adentrarse en el conocimiento de sí mismo, a la intimidad y gracias a esta se posibilita una transformación o una cura. Curar no refiere a la salud física o al resultado de un procedimiento psicológico, refiere a la posibilidad de conocerse y abrirse al conocimiento, amplia y transforma la percepción que se tiene de sí, de los otros y de las cosas.

El filósofo en todas estas relaciones —y en el diálogo mismo— ocupa un rol en doble dirección, a saber, quien íntima con la filosofía, consigo, con el otro y con las cosas en un diálogo abierto, sin prejuicios, o sin juicio que sesguen sus preguntas y las posibilidades que estas abren para sí y para todo aquel que entra en diálogo con este; la filosofía para el filósofo ha de ser una experiencia íntima honesta y transformadora de sí y, que al mismo tiempo, lo impulsa a la solidaridad; sobre esto Rafael Sánchez (2011) afirma:

El filósofo honesto se dedica a la actividad filosófica no tanto por ‘impulso humano determinante al saber’, sino más bien por la disposición de servir a la sociedad. No es por jactancia personal, sino en beneficio de la humanidad. La filosofía, en este sentido, viene a ser algo así como una acequia que lleva el agua del pensamiento, sin la finalidad de anegar las esperanzas de los hombres de un mundo mejor, sino para ‘dar de beber’ a los que tienen sed del sentido de la existencia, del mundo y de la historia, para regar la tierra reseca de identidad, significado, dinamismo y dirección. La razón, en sintonía con la fe, ha de aportar luz, allí donde las tinieblas engendran barbarie, desolación y sufrimiento (pp. 113-114).

Un segundo rol es el de acompañante y asesor que en el diálogo propone preguntas que llevan a su acompañado a esa experiencia intima transformadora de sí que, a su vez, lo conduce a una relación sapiencial con los otros y las cosas. Transformarse no es cambiar radicalmente, refiere a percibirse y percibir las posibilidades y adentrarse en ellas para vivirlas.

La filosofía más que una ciencia, con un objeto y método, es una experiencia íntima de la vida. Como experiencia íntima parte de aquello que hemos llamado “baúl íntimo” pero también lo tiene como meta pues, al penetrar por medio del diálogo en este, se logra un autoconocimiento que tiene el poder de curar, sanar, reparar y transformar a la persona humana, al ‘hombre de carne y hueso’, a saber: al filósofo y a todo aquel que dialogue con él.