Forma sugerida de citar:

Meza, K., Cusme, M., Velasquez, J. y Chirinos, D. (2020). Trips (Thysanoptera) asociados con la pitahaya Selenicereus undatus (Haw.) D.R. Hunt. Especies, niveles poblacionales, daños y algunos enemigos naturales. La Granja: Revista de Ciencias de la Vida. Vol. 32(2):93-105. http://doi.org/10.17163/lgr.n32.2020.06.

1. Introducción

La pitahaya, Selenicereus undatus (Haw.) D.R. Hunt (Cactaceae) es una especie de planta perenne, originaria de las Américas que se usa principalmente para la alimentación, consumiéndose la fruta fresca que es apreciada por su singular apariencia, sabor y propiedades nutritivas, lo que ha incidido en el aumento de su demanda en el mercado internacional (Le Bellec, Vaillant e Imbert, 2006, Montesinos Cruz, 2015). En Ecuador la siembra de este cultivo, se ha incrementado vertiginosamente en los últimos años, llegando a estimarse 1108 ha en el 2017, de las cuales, aproximadamente 200 ha están plantadas en provincias de la costa ecuatoriana, entre estas Manabí, con un rendimiento nacional de 7,6 Tm.ha-1 (MAG, 2017).

Al igual que ocurre con otros agroecosistemas, la producción de pitahaya podría ser afectada por problemas fitosanitarios, causados por artrópodos plagas; lo que ha sido referido para la pitahaya amarilla Selenicereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Moran (Medina y Kondo, 2012, Salazar Restrepo, 2012, Kondo et al., 2013), otras especies de Selenicereus (Ramirez-Delgadillo et al., 2011), y la pitahaya roja o fruta del dragón (San Choi et al., 2013). Las especies de trips (Thysanoptera) han sido referidas como importantes plagas en varios frutales (Goldazanera, 2015), tales como uva, Vitis vinifera L. (Vitaceae) (Mujica, 2008), aguacate, Persea americana Mill. (Lauraceae) (Cambero et al., 2010), mango Mangifera indica L. (Anacardiaceae) (Aguirre, 2013) y guayaba, Psidium guajava L. (Myrtaceae) (Pérez et al., 2009), lo que hace presumir que podrían afectar también al cultivo de la pitahaya roja, S. undatus.

Aunque los trips pueden infestar hojas y botones florales, sus daños son más significativos en los frutos, ya que al alimentarse de éstos, destruyen las células, causando deformaciones en el epicarpio (Aguirre, 2013, Denmark y Wolfenbarge, 2013). Con el aumento del tamaño del fruto, se incrementa el tamaño de las lesiones, provocándose cicatrices de color marrón que van desde muy pequeñas a grandes, dependiendo de la severidad de los daños. Estas deformaciones disminuyen la calidad del fruto, que induce a los agricultores a realizar frecuentes aspersiones de insecticidas químicos, que son insostenibles desde los puntos de vista económico, ecológico y social.

Existen pocas investigaciones que sustenten la incidencia de especies de trips sobre el cultivo de pitahaya, S. undatus. Al respecto, la literatura sólo reporta el estudio referido por Kumar et al. (2012) quienes en un inventario realizado en el sur de Florida en cultivos frutales hospederos del trips, Scirtothrips dorsalis (Hood) (Thysanoptera: Thripidae), reportaron a la pitahaya S. undatus entre los hospederos de esta especie de trips, sin mencionar los niveles poblacionales alcanzados por este insecto en el cultivo.

El incremento de la siembra de un cultivo en un país debe estar acompañado con un adecuado soporte científico – tecnológico con fines de sostenibilidad. Uno de los aspectos relevantes a ser considerado, es el estudio de los artrópodos que puedan afectar la producción del cultivo, para que en caso de ser el caso, implementar medidas para su manejo sostenible. Debido al escaso conocimiento de la incidencia de especies de trips en este cultivo, se planteó esta investigación que tuvo como objetivo, identificar las especies presentes en la pitahaya roja, S. undatus, así como, la estimación de los niveles poblacionales alcanzados en la planta, órganos reproductivos (botones florales, flores y frutos), su daño y la ocurrencia de artrópodos depredadores asociados a trips.

2. Materiales y métodos

2.1 Campo.

Este trabajo se desarrolló durante el periodo febrero - junio de 2019, en un lote de 2000 m2 de pitahaya roja de 3,5 años de edad, delimitado dentro de una plantación de 20 ha ubicada en sector La Estancilla, Tosagua, vía Rocafuerte (coordenadas X: 568479 y Y: 990287), Provincia de Manabí, cuya zona de vida corresponde según Holdridge a un Bosque muy Seco Tropical. El estudio consistió en una investigación descriptiva de campo y laboratorio, donde se observaron especies de trips, sus niveles poblacionales por planta y por órgano, daños, así como, la presencia de algunos enemigos naturales. El área delimitada fue manejada sin la interferencia de insecticidas que pudieran haber afectado el desarrollo de las poblaciones de trips en la planta.

Para los muestreos se marcaron 20 plantas, colectando en cada una aleatoriamente, dos botones florales, dos flores y dos frutos. Los botones florales, se colocaron en bolsas plásticas impermeables (25 x 25 cm). En el caso de las flores, se colocó debajo de ellas una cartulina color blanco tamaño A4, procediéndose a golpear suavemente las flores escogidas para provocar la caída de los trips sobre la cartulina. Posteriormente, los especímenes se capturaron con la ayuda de un pincel fino y se colocaron en un tubo eppendorf que contenía alcohol etílico 75%. Para los frutos, se tomaron aquellos de aproximadamente una semana de edad, que fueron colocaron individualmente, en bolsas plásticas, descritas anteriormente. Los botones florales y frutos fueron trasladados en hieleras bajo refrigeración (10°C) al Laboratorio de Sanidad Vegetal de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), en Manta, Zona 4, provincia de Manabí para su conteo e identificación. Las poblaciones de trips por planta resultaron de la suma de las poblaciones observadas sobre botones florales, flores y frutos. Las muestras fueron tomadas una vez a la semana totalizando 15 muestreos.

2.2 Laboratorio

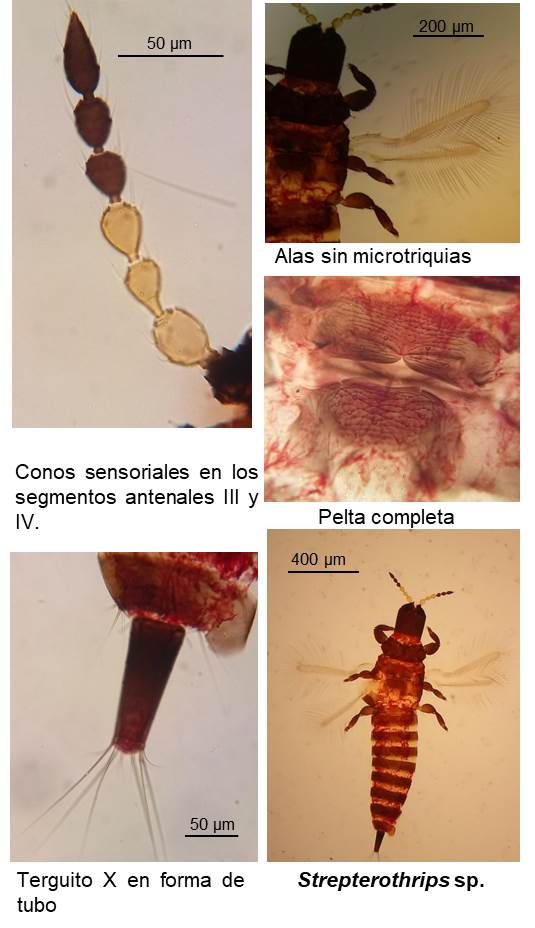

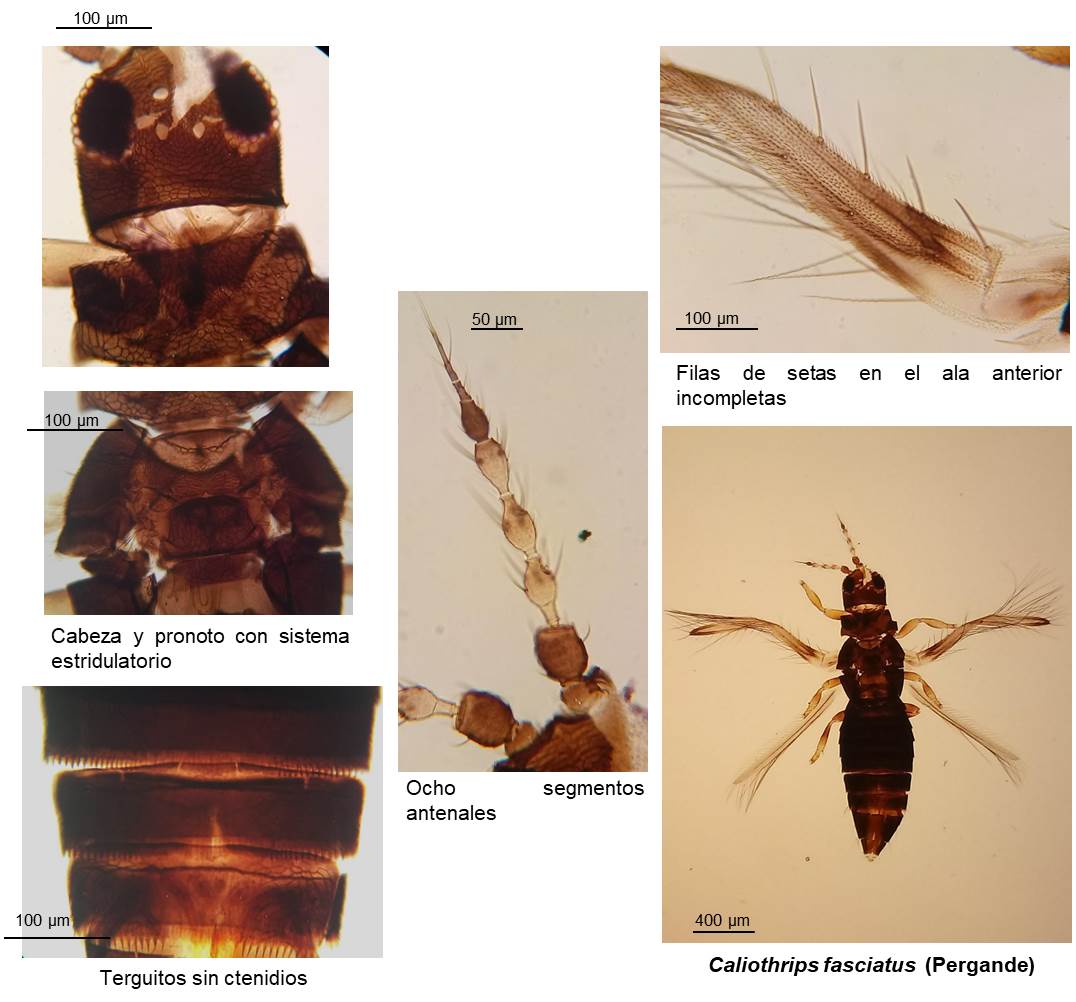

Los botones florales y frutos fueron observados bajo un estereoscopio con un aumento de 10 a 100 X, contando el número de individuos por cada órgano, que fueron colocados en una cápsula Petri que contenía alcohol etílico al 75%, utilizando para esto un pincel fino. Los especímenes colectados en flores en el campo, fueron colocados en capsulas Petri para su conteo. A partir de allí, los especímenes fueron separados hasta el nivel de género o especie. Para esto, previamente, los individuos fueron colocados en KOH por dos horas para decolorarlos y así observar mejor las estructuras del cuerpo del insecto; se continuó con tres lavados con agua destilada y finalmente se colocó glicerina y se procedió a montarlos en portaobjetos usando solución Hoyer como medio (Anderson, 1954). Las placas fueron colocadas en la estufa para secado 50°C por 24 horas para luego sellar los bordes del cubre objeto con esmalte transparente. Para la identificación de las especies de trips se utilizó la clave taxonómica de Moritz et al. (2004). A partir de los conteos, se calculó el porcentaje de abundancia utilizando la Ecuación 1.

La intensidad de los daños fue estimada semanalmente sobre diez frutos, fisiológicamente maduros, utilizando una escala visual arbitraria, asignándole grados en función de las deformaciones o cicatrices en el pericarpio respecto al área del fruto: grado 0: sin daño, grado 1: 1 al 5% de daño, grado 2: 6 a 25%, grado 3: 26 a 50%, grado 4: 51 a 75%, grado 5: 76 a 100%. Se contó el número de frutos en cada escala, con lo que se calculó el porcentaje de daño, utilizando la siguiente Ecuación 2 referida por Rivas et al. (2017). Dónde g representa la escala de daño, f el número de frutos en la escala, N es el número de frutos evaluados y G es la escala máxima establecida.

Los depredadores, se observaron sobre la misma planta, como aquellos artrópodos que se alimentaban de los trips, siendo capturados en cada semana de evaluación, utilizando un aspirador bucal de insectos. Para su identificación, se usó la Colección de referencia del Laboratorio de Agrocalidad, lo que fue complementado con las características de diagnóstico referidas por Najera Rincón y Souza (2010). Los espécimenes voucher de trips y sus enemigos naturales, se depositaron en la Colección Entomológica de Agrocalidad, Manta, Ecuador.

2.3 Análisis de datos.

Las variables: porcentaje de abundancia de especies de trips y número de trips por planta y por órgano fueron comparadas con la prueba H de Kruskal-Wallis (P<0,05). Se realizó un análisis de correlación entre el número de trips y las precipitaciones mensuales obtenidas de (INAMHI, 2019) (P<0,05). También se efectuó un análisis de regresión entre el porcentaje de daño en frutos y las poblaciones obtenidas por planta (P<0,05). Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa Infostat (2018).

3. Resultados

3.1 Identificación y abundancia de especies.

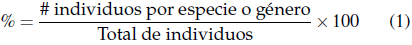

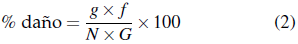

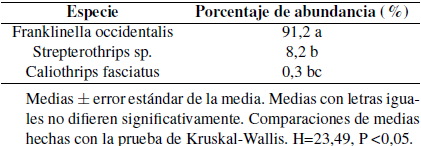

Las características correspondientes a cada una de las especies o género detectados durante este estudio, fueron resumidas en las Figuras 1 a 3. Un total de 866 especímenes fueron colectados e identificados como, el trips occidental de las flores, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) (Figura 1) la especie más abundante (Tabla 1), seguido del trips, Strepterothrips sp. (Thysanoptera: Phlaeothripidae) (Figura 2) y el trips del frijol, Caliothrips fasciatus (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) (Figura 3) como la especie menos abundante (Tabla 1), sin diferencias significativas entre las dos últimas.

3.2 Niveles poblacionales y daños.

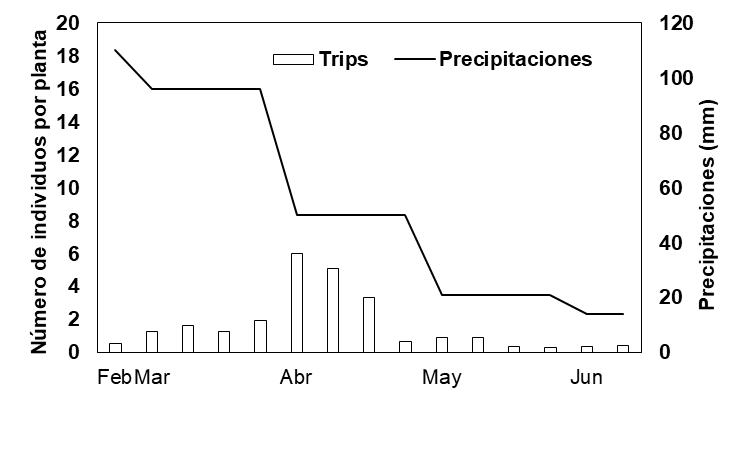

Las poblaciones de trips detectadas al inicio del estudio fueron bajas, variando de 0,5 a 2,0 individuos por planta en los primeros cinco muestreos (febrero – marzo, Figura 4), incrementándose durante las tres primeras semanas de abril, donde se registraron las mayores poblaciones, alcanzando su pico en el sexto muestreo (seis individuos por planta). A partir de este periodo, las poblaciones decrecieron hasta alcanzar promedios inferiores a un espécimen por planta. Estas bajas poblaciones al principio del estudio coincidieron con altas precipitaciones (96 - 114 mm) (Figura 4) y posteriormente las altas poblaciones (abril) estuvieron asociadas a menores precipitaciones. Sin embargo, hacia el final del estudio (finales de abril – junio) hubo menores precipitaciones e igualmente las poblaciones fueron bajas. No fue detectada una correlación significativa (r: 0,14; P>0,05) entre las poblaciones de trips y las y las precipitaciones registradas en el periodo de estudio.

Figura 4. Niveles poblacionales de trips sobre plantas de pitahaya, Selenicereus undatus (Haw.) D.R. Hunt, y precipitaciones. Cantón Rocafuerte, Manabí. Periodo febrero- junio 2019

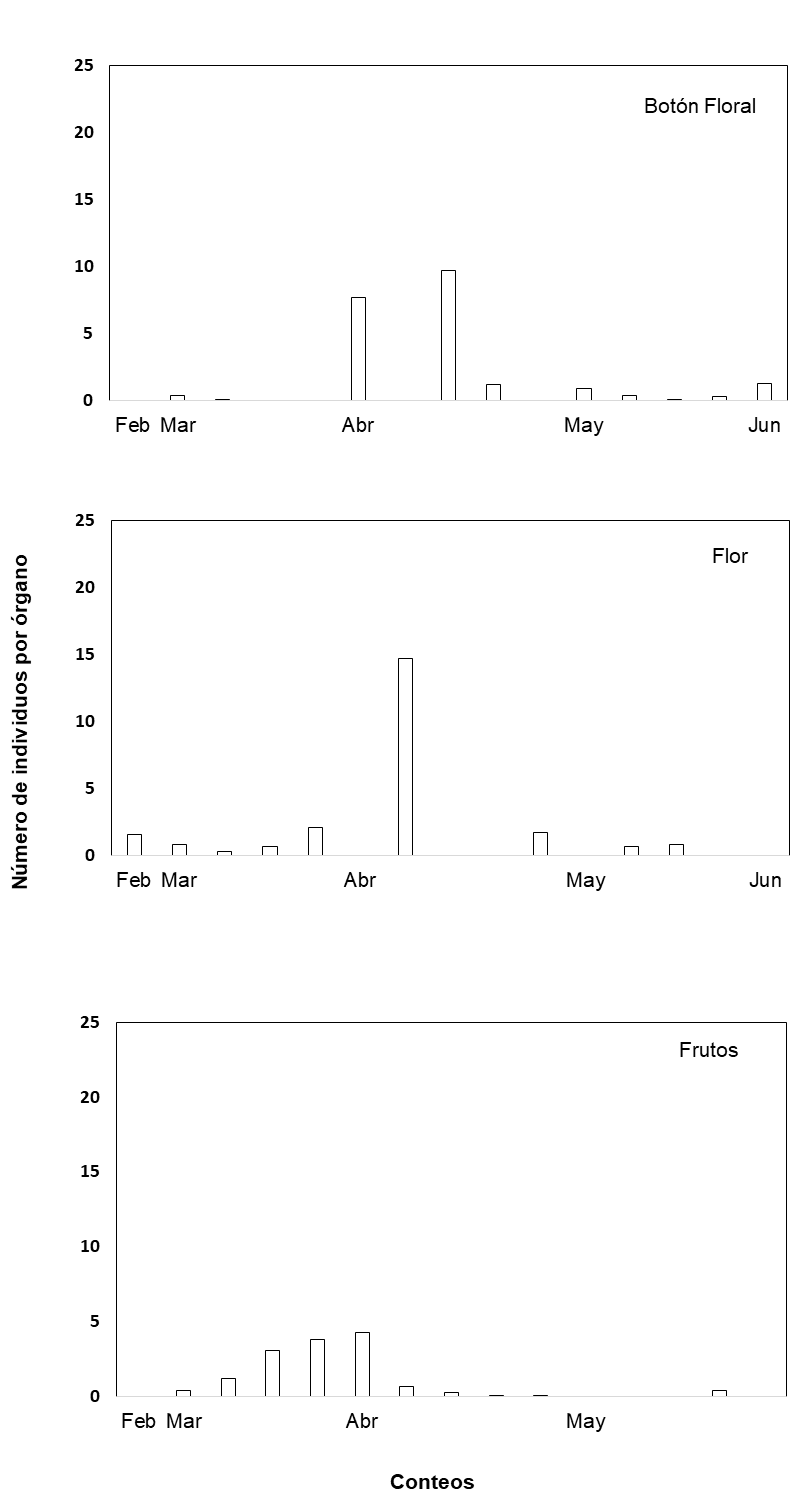

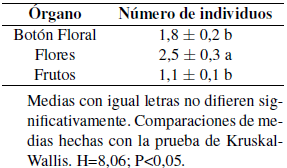

Al analizar las poblaciones de trips presentes en los órganos reproductivos de la pitahaya durante el período de estudio, se detectó el mayor número de individuos sobre las flores (Figura 5B) lo que resultó significativamente diferente de las poblaciones observadas sobre botones florales y frutos (Tabla 2). Las flores estuvieron presentes en la planta en mayor abundancia en abril y allí se detectaron las más altas poblaciones sobre este órgano y hacia el final del ensayo no hubo flores y las poblaciones disminuyeron abruptamente (Figura 5B). Sobre botones florales hubo dos picos poblacionales en abril (7 y 9 individuos) y en el resto de los muestreos, éstas oscilaron de 0 a 1 aproximadamente (Figura 5A).

En frutos, las poblaciones fueron menores respecto a los botones florales, alcanzando valores máximos de 3 a 4 individuos en las últimas dos semanas de marzo y la primera semana de abril (Figura 5C). A pesar de esas diferencias numéricas entre botones florales y frutos, las poblaciones de trips sobre estos órganos, no difirieron significativamente (Tabla 2, P < 0,05).

Figura 5.Niveles poblacionales de trips sobre órganos en plantas de pitahaya, Selenicereus undatus (Haw.) D.R. Hunt, en condiciones de campo en el cantón Rocafuerte, Manabí. Periodo febrero- junio 2019.

Tabla 2. Promedio de número de trips por planta de pitahaya, Selenicereus undatus (Haw.) D.R. Hunt, en condiciones de campo, Rocafuerte, Manabí. Periodo febrero - junio 2019.

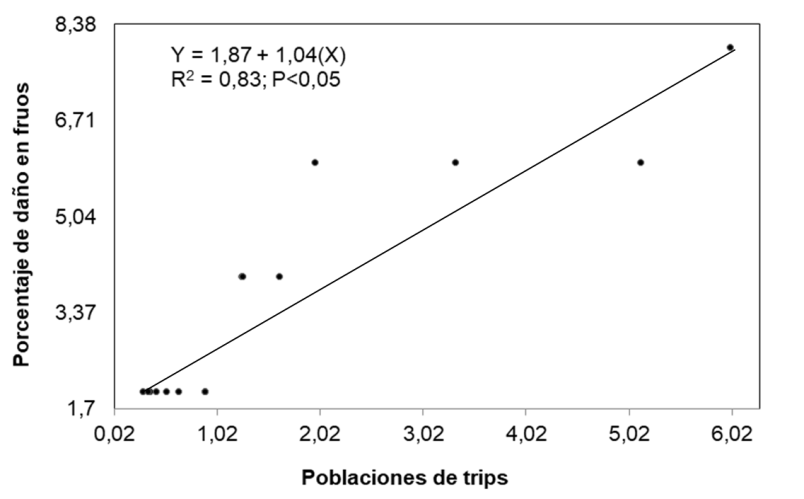

El modelo de regresión simple calculado, muestra que el incremento el porcentaje de daños sobre los frutos (Y) está en función del aumento de las poblaciones de trips (X), con un significativo (P < 0,05) y alto coeficiente de determinación (R2: 0,83) (Figura 6). La Figura 6 también muestra que los menores daños en frutos fueron aproximadamente de 2% y el máximo valor estimado estuvo alrededor del 8%. Utilizando la ecuación, se calculó que con una población de 18 trips se obtendría el 20% de daños y con 47 trips, habría un 50% de daño sobre los frutos.

3.3 Depredadores.

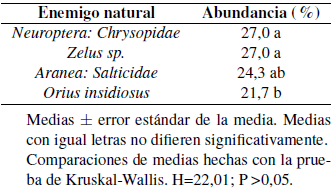

Fueron detectados cuatro taxones de enemigos naturales: una especie de crisópido (Neuroptera: Chrysopidae) no determinada, Zelus sp. (Hemiptera: Reduviidae), Orius insidiosus (Say) (Hemiptera: Anthocoridae) y una especie de araña (Aranae: Salticidae) no identificada (Tabla 3). La abundancia de estos enemigos naturales difirió significativamente (P<0,05). Así, el Chrysopidae y Zelus sp. fueron significativamente superiores, siendo O. insidiosus la especie menos abundante (Tabla 3).

4. Discusión

4.1 Identificación y abundancia de especies.

Los resultados obtenidos muestran que F. occidentalis resultó la especie más abundante. Se trata de un insecto polífago, que es capaz de alimentarse de más de 250 especies de plantas, distribuidas en 60 familias botánicas (Reitz, 2009). Esta especie de trips tiene una alta capacidad para desarrollar resistencia a las aplicaciones de insecticidas y en consecuencia, deben conocerse bien los aspectos ecológicos y niveles poblacionales para manejar los daños por este insecto (Reitz, 2009). Aquí radica la importancia del conocimiento de las especies presentes en un cultivo, es decir, si se determina que la especie es resistente a insecticidas es necesario buscar otras alternativas de control en caso que representen daños al mismo.

La segunda especie aquí observada pertenece al género Strepterothrips. Las especies de este género, se alimentan principalmente de hongos (Mound y Tree, 2015). Hasta ahora en Ecuador las especies de este género, Strepterothrips floridanus (Hood) y Strepterothrips sp., solo han sido reportadas para la Isla de Galápagos, (Hoddle y Mound, 2011).

Caliothrips fasciatus, la especie que resultó menos abundante, es nativa de Norte América y está particularmente asociada con plantas de la familia Fabaceae, cuyos adultos en ocasiones se refugian dentro del ombligo de algunos frutales como la naranja, donde pueden causar daño (Rugman-Jones et al., 2012). Es posible que la preferencia de los trips por otras especies de hospederos, expliquen la baja abundancia detectada en la pitahaya roja en este estudio.

4.2 Niveles poblacionales y daños.

Varios trabajos relacionados con trips en otros cultivos, muestran resultados divergentes entre las poblaciones obtenidas, niveles de daño y su relación con factores climáticos. Así, las bajas poblaciones obtenidas en esta investigación con S. undatus coinciden con las encontradas por Thongjua y Thongjua (2015), en mango en la región de Thungsong, Tailandia, quienes no observaron correlación entre las poblaciones del trips, Scirtothrips dorsalis Hood y las condiciones climáticas. Igualmente, Aguirre (2013) realizó una investigación en dos ciclos de producción (2009 y 2010) para identificar las especies asociadas al mango, así como sus fluctuaciones poblacionales y niveles de daño en Castamay, Campeche, México. Este investigador observó muy bajas poblaciones (amplitud: 0,00 - 0,35 individuos por hoja), que no estaban asociadas a las condiciones climáticas y no afectaron significativamente en la producción de frutos.

En contraste, en un estudio realizado en Nayarit, México para determinar la fluctuación poblacional de F. occidentalis y otras especies de trips, en zapallo, Cucurbita moschata L. (Cucurbitaceae) se encontraron altos picos poblacionales (nivel superior: 50 individuos en una semana) lo que estuvo asociado con bajas precipitaciones, concluyendo que la ausencia de lluvias favorece el incremento de las densidades poblacionales de los trips sobre el cultivo (Valenzuela-García et al., 2010).

En este estudio se observó una marcada preferencia de los trips para ubicarse dentro de las flores lo que podría estar directamente relacionado con el hecho que más del 90 % de los individuos observados pertenecían a la especie, F. occidentalis, a la que se le atribuye su preferencia por este órgano reproductivo (Reitz, 2009) especialmente hacia flores de colores claros (Arce-Flores, 2014), tal como es el caso de la pitahaya roja, cuya flor es de color blanco.

Coincidiendo con estos resultados, ha sido referido el incremento de las densidades poblacionales de varias especies de trips, asociado con la presencia de flores para otros cultivos (Urías-López et al., 2007; Palomo et al. 2015, García-Escamilla et al. 2016). Trujillo (2017) en un trabajo realizado en una plantación de mango en la región de Guerrero, México, encontró que las altas poblaciones de varias especies de Frankliniella estaban principalmente favorecidas por el estado fenológico de floración. Mujica (2018), en un estudio realizado en Uruguay en viñedos de uva blanca, detectó altas poblaciones de F. occidentalis en el momento de la floración.

Respecto a los daños en frutos, es necesaria una densidad poblacional de 47 trips por planta para alcanzar un 50% de daño. Esto es similar a lo estimado por Sengonca et al. (2006) para poblaciones de F. occidentalis sobre nectarina, Prunus persica L. (Rosaceae) donde poblaciones de 50 individuos en flores, estuvieron asociadas con 37.5% de frutos no comercializables. En contraste, en un trabajo realizado en aguacate con el trips de los invernaderos, Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) se estimó que con solo dos trips por planta se producían daños de 40 % sobre hojas o frutos (Larral et al. 2019).

4.3 Depredadores.

Los depredadores aquí detectados representan factores de control biológico de varias plagas en otros cultivos. Rocha et al. (2015) refiere los inventarios de los enemigos naturales constituyen la base fundamental para determinar su rol en la regulación de las poblaciones de plagas. Dado el incremento de la resistencia a insecticidas mostradas por algunas especies de trips, entre estas, F. occidentalis, el uso de controladores biológicos está siendo evaluado como alternativa de manejo.

Especies de Chrysopidae han mostrado su efectividad para control biológico de algunas especies de trips (Shrestha y Enkegaard, 2013, Sarkar et al., 2019). Chinches depredadores del género Zelus, que aquí resultó abundante han sido referidas como un importante controlador biológico de trips asociados con limón, Citrus aurantifolia Swingle (Miranda-Salcedo y Loera-Alvarado, 2019) y con frijol Phaseolus vulgaris L. (Blanco y Leiva, 2013). Las arañas (Aranea) también representan agentes de control biológico de varias especies fitófagas y su papel como factores de mortalidad de trips ha sido señalada en algunas investigaciones (Rocha et al., 2015; Medina y Kondo, 2012).

Aunque O. insidiosus resultó menos abundante, en otros estudios ha constituido un agente de control biológico primordial, alimentándose de todos los estados ninfales y de adultos (Leifebvre 2013). Especies de antocoridos incluyendo las del género Orius, constituyen depredadores fundamentales de trips en Chiapas, México y Florida, Estados Unidos (Rocha et al., 2015).

5. Conclusiones

Asociadas a la pitahaya roja Selenicereus undatus (Haw.) D.R. Hunt, fueron detectadas las especies Frankliniella occidentalis (Pergande) Strepterothrips sp. y Caliothrips fasciatus (Pergande), siendo F. occidentalis la más abundante con más del 90 % del total de los individuos. Las flores parecen ser más atractivas para las especies de trips identificadas, que las utilizan como elementos de refugio y alimentación. Se requieren al menos 47 individuos de trips para alcanzar un 50% de daño en frutos de pitahaya roja S. undatus. Los enemigos naturales representan un componente fundamental como agentes de control biológico natural de estos fitófagos. Hasta donde se tiene conocimiento, este estudio representa el primer reporte de identificación de especies de trips, niveles poblacionales, daños y su asociación con algunos enemigos naturales en el cultivo de la pitahaya roja.