Introducción

En 2006, la República Popular China (RPC) firmó el primer tratado de libre comercio (TLC) con un país latinoamericano, Chile. Desde entonces, la inversión y la actividad comercial entre ambas naciones se han disparado. Entre 2006 y 2018 el comercio se ha incrementado 345,9% (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 2019). Como se ha documentado en trabajos anteriores (Labarca 2015), esto desencadenó una “fiebre” por China, en la que los chilenos en general y específicamente los empresarios han reducido la idea de China al concepto de mercado, lo que ha opacado representaciones más complejas, al menos dentro de grupos específicos.

La literatura sobre las representaciones acerca de China y sus habitantes, en América Latina, se ha centrado mayoritariamente en si el país asiático es visto como una influencia negativa o positiva para la región, lo que inserta este análisis en un contexto geopolítico más amplio (Santiso 2007; Blázquez-Lidoy, Rodríguez y Santiso 2007; Armony y Velásquez 2015; Chan 2020), o en cómo los migrantes chinos son percibidos como un otro o externo a la comunidad nacional, típicamente representados como unidimensional e incomprensible (Montt Strabucchi y Chan 2020; González 2017).

Sin embargo, un número menor de trabajos se ha focalizado en cómo los empresarios o las personas vinculadas a la inversión y el comercio latinoamericanos entienden y construyen tanto a China -en términos globales- como a los chinos -desde una perspectiva individual-. Exploran sus atributos más destacados para entender cómo se configura el otro y, a partir de ahí, cómo se producen las interacciones empresariales. Al igual que en el caso de Chile, la relación entre China y la región se ha enmarcado en interacciones de corte económico, dejando en segundo plano la prominencia de relaciones ideológicas (Labarca 2013; 2015). Por ello, la forma en la que se configuran las interacciones económicas entre los actores sigue siendo fundamental.

Este artículo se basa en algunas nociones tomadas del Draw-a-scientist Test (DAST), una metodología diseñada para investigar la manera en que los estudiantes representan a los científicos (Chambers 1983). El objetivo es identificar las principales representaciones sobre China que tienen los estudiantes de un posgrado en negocios en Chile, como primer paso exploratorio para investigar la construcción de la alteridad u otredad, elemento relevante para la gestión intercultural. Entendemos la representación desde su dimensión simbólica (tomando elementos de Pitkin 1967), esto es, cuando esa representación tiene el poder de evocar sentimientos o actitudes y el símbolo reflejado en un discurso, logo, o imagen permite entender cómo el objeto de análisis es observado por aquellos que lo representan. Desde tal perspectiva, la representación es analizada en su dimensión simbólica o en su significado.

Dado que estos estudiantes tienen un interés particular en los negocios y ocupaciones similares, y que estos y la economía en Chile reciben una fuerte influencia del rol de China, este artículo pretende arrojar luz sobre la forma en la que las representaciones concebidas desde la alteridad (a través de la figura del país asiático, en este caso) pueden persistir, incluso cuando existe un creciente conocimiento mutuo y una relación económica, política y cultural cada vez mayor.

Con esa finalidad, se realiza un estudio durante cinco años consecutivos (cohortes 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022), en el que se pide a estudiantes chilenos de un posgrado en negocios, impartido en una universidad de primer nivel, que dibujaran a China, sin entregarles mayores instrucciones, de acuerdo con lo establecido por la metodología original de Chambers (1983). Se encontró que, a pesar de la creciente interacción entre ambos países y de un discurso común de amistad, compartido tanto por instituciones gubernamentales como por otros actores privados (Labarca y Montt Strabucchi 2019), siguen presentes ciertos atributos específicos asociados con ese país.

Este caso ilustra que la alteridad persiste dentro de las relaciones chino-latinoamericanas, pues muestra cómo Chile, que tiene gran interacción económica con China, mantiene aún representaciones esencialistas a la hora de referirse a esa nación. El artículo busca contribuir al estudio de las formas en las que la otredad puede estar en el centro de la comprensión de un “otro”. Para ello, explora la manera en la que, dentro del caso de estudio, se representa a China. Mediante la identificación de las realidades y percepciones destacadas de la alteridad presentes en dichas representaciones, la investigación arroja luz sobre cuáles son los aspectos a centrar para promover un intercambio más ético e inclusivo en diferentes ámbitos, incluidos los negocios y la gestión intercultural.

El artículo se estructura de la siguiente forma: primero, se revisa la bibliografía disponible y se analiza el estudio de caso. Posteriormente, se explica la metodología y la manera en la que la investigación se realizó. Luego, se muestran los resultados y se profundiza en la discusión. Por último, se presentan las conclusiones y las limitaciones del estudio, y se sugieren futuras líneas de investigación.

Contexto y teoría

La alteridad en un contexto intercultural: el caso de China

La alteridad reside en el punto de vista y los discursos asociados con quién es otro en diferentes contextos culturales, y el planteamiento dominante es el que define quién es otro (y quién no). La idea de otredad se entiende aquí como algo que ocurre en el encuentro (no hay diferencia esencial) y que no está ligado a quién se considera otro. Tomando como base a Ahmed (2000), el “extraño” lo es porque lo define así un “nosotros”. Ello permite fijar a ese extraño siempre como otro, en el contexto de relaciones más amplias de poder y de desigualdad. La otredad es un concepto útil para comprender la dinámica de los encuentros, incluidos aquellos de negocio y gestión. La noción de alteridad resulta compleja, pero asume la existencia de un otro que puede considerarse una entidad separada, susceptible de ser poseída, que causa fascinación o repugnancia, y permite un discurso sobre sí en donde, en última instancia, la agencia sobre quién domina la relación sigue estando en un “nosotros” contingente.

Desde esta perspectiva, la alteridad, entendida como algo móvil y cambiante, debe abordarse en diferentes contextos para comprender el modo en el que se despliega y puede gestionarse. Dentro de la gestión intercultural, la otredad se ve fuertemente influida por la cultura de las distintas contrapartes -países, instituciones, empresas o individuos- implicadas en las diferentes interacciones. No obstante, aunque la cultura y el intercambio entre personas son fundamentales, en muchas ocasiones se omiten o se les resta importancia (Zingales, Sapienza y Guiso 2008), sin considerar que pueden ser un activo o un pasivo (Stahl y Tung 2015).

En su estudio sobre los países europeos, Zingales, Sapienza y Guiso (2008) descubren que “las relaciones culturales afectan a la confianza y son un importante factor omitido en el comercio y en las inversiones internacionales” (Zingales, Sapienza y Guiso 2008, 3). Esto, argumentan, parece tener efectos de importancia económica en el comercio, las inversiones de cartera y las inversiones extranjeras directas. Señalan que el efecto de la cultura podría ser, incluso, mayor en el comercio mundial. En la ejecución de fusiones y adquisiciones, según Forbes, todo gira en torno a las personas (Yehiav 2021).

Zhigang y Fan (2021) sostienen que las fusiones y adquisiciones transfronterizas (CM&A, por su abreviación en inglés) se ven afectadas por las características culturales de los países que acogen a las empresas chinas. Utilizando un modelo de regresión logística sobre un conjunto de datos de 2 722 muestras de CM&A chinas, entre 1997 y 2017, los autores plantean que la tolerancia y la confianza son dos vectores culturales directamente relacionados con el riesgo de CM&A (Zhigang y Fan 2021). Sin embargo, cabe señalar que las diferencias culturales también pueden ser un activo y no solo un pasivo (Stahl y Tung 2015). Por ello, la cultura debe tenerse en cuenta en los intercambios económicos y empresariales, sobre todo en el caso de estudio, donde existen evidentes distancias culturales (Labarca 2015). En efecto, las principales prioridades de los clientes chinos de Ernst & Young en Chile en 2021 eran, además de la fiscalidad, la normativa y la auditoría, la importancia de la integración cultural y la adaptación mutua (Shen 2021). Esto se sustenta en la idea de que las culturas difieren, elemento fundamental para el éxito del intercambio económico.

Dado que la cultura puede ser tanto un activo como un pasivo, es necesario comprender que el concepto de distancia cultural ha sido objeto de escrutinio. En su lugar, se destaca el contexto del país de origen y del de acogida (Harzing y Pudelko 2016), o cómo la complejidad de las diferencias culturales afecta a los negocios y a las fusiones y adquisiciones (Teerikangas y Very 2006).

Centrarse en la alteridad permite explorar las formas en las que las personas, o grupos de personas, imaginan y representan a los demás (se asume así un nosotros en que el otro se convierte en extraño) y, por lo tanto, permite relevar las ideas presentes durante un encuentro. Los estereotipos están en el centro de la otredad: a través de ellos, se subraya la alteridad de los demás, y se otorga poder a quienes crean y perpetúan el estereotipo. De este modo, se puede desalentar la comunicación o moldearla de forma limitante (Ruble y Zhang 2013). Tener consciencia sobre las ideas preconcebidas del otro permite una comprensión más profunda de cómo acercarse y qué podría ser necesario para tener una interacción más exitosa.

En la actualidad, la alteridad se desarrolla y experimenta en un contexto marcado por una fuerte interconexión y una comunicación casi inmediata, en el que las fronteras y las definiciones se hacen más fluidas; asimismo, la globalización ha contribuido a desarrollar lazos económicos y culturales. Este contexto también está altamente influido por el crecimiento del compromiso económico y político de China a escala internacional, así como por las representaciones históricas de ese país. Los estereotipos de los chinos y las ideas sobre lo que es propio de ellos (Chineseness o “chinidad”) son temas muy estudiados. Sin embargo, hasta donde se sabe, no existe ningún estudio previo que se centre en las nociones de la otredad de China en estudiantes de un posgrado en negocios en varias cohortes.

Los estudios sobre la alteridad de China y la “chinidad” se han desarrollado con fuerza en las últimas décadas, con un gran impulso desde los años 2000. En el ámbito de los negocios, en los noventa se multiplicaron las publicaciones sobre la forma de hacer negocios con China, que reforzaron las nociones de diferencia esencialista y otredad. Respecto de las interacciones empresariales, publicaciones, en gran parte norteamericanas, se centran en cómo hacer negocios en China (Chen 2001; Fang 1999; Pye 1992; Clissold 2004). La mayoría de ellas contraponen China a Occidente, y ofrecen consejos sobre cómo relacionarse con “ellos”. De ese modo, perpetúan la noción del otro como diferente, inmanente, y culturalmente distante.

Las ideas y representaciones actuales de China a nivel mundial están subrayadas por la idea del ascenso de ese país en las últimas cuatro décadas, factor que altera los equilibrios de poder a nivel mundial (Shifrinson 2018. Ello implica que la mayoría de los países se encuentran divididos entre Washington y Pekín (Bisley 2018), o a favor o en contra de China (Lee 2017). De hecho, el progreso de China ha reconfigurado el orden mundial y el rol de los países dentro de este (Paltiel 2018), además de repercutir en las naciones y sus habitantes a nivel local (DeHart 2021). Ien Ang (2020, 1388) muestra que el adelanto del país asiático implica “la inserción de ‘China’ en la experiencia local, moldeando y dirigiendo intereses, aspiraciones y ansiedades. En este sentido, China ya no puede mantenerse a raya como un ‘otro’ distante”.

En este contexto, la otredad se convierte en un elemento central de la relación entre China y la mayor parte del mundo, debido a los discursos orientalistas vinculados con el colonialismo y las perspectivas racistas sobre ese país que pueden, en su mayoría, remontarse al siglo XIX, e influyen en sus representaciones a escala global. Por ejemplo, en la literatura, el cine y la televisión de Occidente, las representaciones de este país y sus nacionales están vinculadas con el colonialismo histórico en Asia, donde la potencia dominante es Occidente. Los estereotipos de lo chino en Estados Unidos incluyen nociones de inteligentes y trabajadores, tímidos, con mal inglés o no asimilados, agradables y simpáticos. También abarcan las ideas de olvidadizos o molestos, o discursos que muestran a un Occidente superior y moderno, frente a una China atrasada (Ruble y Zhang 2013; Yan y Meinhof 2018). Estos tropos están unidos a la idea del “otro”. Por tanto, la alteridad arroja luz sobre los elementos presentes en la relación con China.

En el caso de América Latina, aunque también se pueden encontrar representaciones más complejas, muchas de ellas consideran al país como hegemónico y unitario. Por ejemplo, un análisis bibliométrico dirigido por Gil-Barragan, Aguilera-Castillo y Suárez Galeano (2020) mostró que la mayoría de los estudios sobre las relaciones económicas y políticas chino-latinoamericanas se centró, inicialmente, en las relaciones económicas bilaterales. Posteriormente, el foco estuvo en un potencial efecto negativo de la relación económica, incluyendo una reprimarización de la economía latinoamericana, la pérdida de cuota de mercado en China y las crecientes presiones competitivas en el sector manufacturero. Una tercera etapa estuvo marcada por la inclusión de otras dimensiones: las consecuencias de la relación entre China y América Latina en el orden mundial y la inversión de China en América Latina como herramienta política (Gil-Barragan, Aguilera-Castillo y Suárez Galeano 2020).

Los estereotipos de China en América Latina se construyen basados en aquellos existentes en Occidente. Por ejemplo, es común encontrar en los medios de comunicación o en las redes sociales comentarios sobre el conocimiento limitado de otros idiomas o el lambdacismo. Muchos de estos estereotipos también se encuentran en Chile (Montt Strabucchi, Chan y Ríos 2022), a pesar de la intensa relación económica.

China en Chile

Las relaciones sino-chilenas están marcadas por la prevalencia de un discurso no ideológico y centrado en la economía (Labarca 2013, 2015). Esto se alinea con el desarrollo del interés comercial chileno en la República Popular China (RPC) (Labarca 2013) -desde 2006, se ha potenciado el comercio con ese país - y con la reconfiguración, por parte de la RPC, de su identidad en torno a su figura de mercado en las primeras décadas de los 2000 (Labarca 2013). En los planteamientos de los actores chinos y chilenos, los discursos institucionales económicos, políticos y culturales articulados en la relación bilateral han formado y legitimado la relación entre ambos países (Labarca y Montt Strabucchi 2019).

China es el principal socio económico de Chile, y la inversión extranjera directa (IED) proveniente de la RPC crece rápidamente, mientras se diversifican, de forma gradual, las áreas de inversión (Borquez 2020; Serrano Moreno, Pérez Ceballos y De Abreu Negrón 2021; Urdinez 2021). El país asiático se ha convertido en un actor central para la economía chilena, así como para su política. La relación está marcada por el ascenso del primero (Ray y Gallagher 2016; Wise 2020), que ha cambiado su rol y su presencia en América Latina (DeHart 2021). No obstante, los estereotipos tradicionales permanecen más allá del crecimiento exponencial del intercambio, y China prevalece como “otro”, noción que entiende el país dentro de un conjunto específico de características que puede dificultar las relaciones comerciales (Labarca y Ampuero 2021). En la última década, esto ha ido acompañado de un crecimiento de la inversión directa china en el país. Solo a partir de 2010 se desarrolló una estructura más organizada con el objetivo de atraer capital chino, con un salto en términos de IED en 2016.

Desde el punto de vista discursivo, la relación se ha centrado en un ámbito no ideológico y económico. Uno de estos discursos es el de las “cuatro primerías”, que se construye en torno a hechos históricos reales: Chile, primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la RPC (1970); Chile, primer país latinoamericano que apoyó el ingreso de la RPC a la Organización Mundial del Comercio (1999); Chile, primer país latinoamericano en reconocer a la RPC como economía de mercado (2004); y Chile, primer país no asiático en firmar un TLC con la RPC (2005) (Labarca y Montt Strabucchi 2019). Tal argumento persiste en la mayoría de las actividades diplomáticas oficiales, así como en la interacción con empresas públicas y privadas, lo que destaca a Chile como líder regional en relación con la RPC.

Lo anterior se acompaña de discursos que entienden a Chile como plataforma de China en América Latina y a China como mercado y, cooperación cultural. Chile ha profundizado su relación con la RPC, al firmar acuerdos de cooperación en torno a la iniciativa Belt and Road (一带一路), una política que actualiza y replantea políticas anteriores de la RPC en América Latina (Serrano Moreno, Telias y Urdinez 2021).

Para el caso de las representaciones de China en Chile, investigaciones previas han señalado su carácter dual. Estudios anteriores (Pavlićević 2018) explican que en el país sudamericano es posible encontrar un discurso donde China representa oportunidad y amenaza (Montt Strabucchi, Chan y Ríos 2022; Labarca, Montt Strabucchi y Bachmann 2023), nociones vinculadas al ascenso de la nación asiática como tropo narrativo fundamental (Ang 2020). En términos de marca país, el proceso de branding y las imágenes de marca de las dos naciones están íntimamente ligados. Ello “contribuye a reproducir identidades relacionales entre ambos países, centradas en una dicotomía Occidental/Oriental” (Montt Strabucchi, Chan y Ríos 2022, 152). No obstante, el intercambio económico, es difícil encontrar en Chile conceptualizaciones y articulaciones conscientes de las complejidades de China, tal es también el caso de otras naciones a nivel global (Bisley 2018, 392). Muchas narrativas sobre la relación entre ambos países se construyen sobre discursos orientalistas: China ha sido un “otro” por mucho tiempo en este y otros lugares.

En Chile,

los cambios en la economía política global más amplia, que han dado lugar a imágenes más positivas y recientes de China como ‘moderna’ y ‘global’, [también muestran cómo] persisten obstinadamente los estereotipos sobre los chinos como una población asociada con la falta de higiene, la enfermedad, el vicio moral, la actividad económica ilícita y la presencia ilegítima. (Montt Strabucchi, Chan y Ríos 2022, 34).

Estas ideas coexisten con aquella que percibe a los chinos como minoría modelo, mientras “coexisten y persisten hoy ambivalencias respecto de la China ‘moderna’ en términos de amenaza para Chile y el ‘mundo’ o de oportunidad y beneficio” (Montt Strabucchi, Chan y Ríos 2022, 34). Para el caso de estudio, “‘los chinos’ son en gran medida posicionados e imaginados en Chile como aquellos que son extraños y vulnerables a la expulsión, los discursos interculturales recientes en Chile les han articulado una posibilidad de ser aquellos que solo parecen extraños” (Montt Strabucchi, Chan y Ríos 2022, 26). Sin embargo, más allá de las diferentes comprensiones y representaciones, la otredad aparece como un elemento central en la relación entre Chile y China. Estuvo, por ejemplo, en el centro de las expresiones racistas hacia los chinos durante la pandemia de COVID-19 de 2020 (Chan y Montt Strabucchi 2021).

Respecto del intercambio comercial, es interesante ver cómo los chilenos adoptan una postura relativa sobre China, y se posicionan en contraste con ese país al identificarse con Occidente, aunque también existen visiones alternativas, ya que la alteridad es una noción cambiante y situacional. Un término útil a considerar es lo que se ha descrito como Orientalismo empresarial (Ampuero y Labarca 2017). Este tipo de orientalismo refuerza la otredad al basarse, entre otros aspectos, en las oportunidades comerciales y los valores tradicionales. Al analizar a los actores no estatales con intereses en China, las antiguas narrativas raciales o de la Guerra Fría no prevalecen en el discurso, y estos actúan dentro de un marco orientalista en el que, en cambio, se celebra la cultura del otro (China)“Hay una postura explícita de superioridad entre los empresarios chilenos en sus compromisos con el mercado chino [...] [en donde] la representación de China parece deambular entre tres categorías: economía, cultura y determinismo histórico/racial” (Ampuero y Labarca 2017, 1359).

Aunque en un marco de pensamiento saidiano tradicional Chile no está en posición de ejercer poder, en este caso el desequilibrio de poder se articula mediante un discurso presente en muchas perspectivas chilenas sobre las relaciones entre ambos países. Esto también existe en la forma en la que las empresas de la nación sudamericana se acercan a China en su condición de mercado, al plantear a la cultura como categoría crítica para sus esfuerzos de relaciones públicas, según expresan los ejecutivos empresariales (Labarca y Ampuero 2021).

La otredad de China se entrelaza en el desequilibrio de poder, en el que la alteridad se basa en categorías raciales e identitarias, que presenta a China en calidad de frente distinto de Chile y América Latina (Montt Strabucchi 2017). Si bien esta alteridad puede desencadenarse en momentos específicos, como durante la pandemia por COVID-19 (Chan y Montt Strabucchi 2021), también está presente en la nación sudamericana de manera regular. En este contexto analizamos las representaciones de China que realizan los estudiantes chilenos de un posgrado en negocios en la siguiente sección.

Metodología

Este estudio es de corte exploratorio, se basa en una metodología cualitativa de caso de estudio (Yin 1981; 2003; Stake 1995), bajo el paradigma interpretativo. Como toda investigación de corte cualitativo, no pretende ser generalizable ni contrastable porque, explica Yazan (2015, 135), “el primer interés de los investigadores cualitativos es comprender el significado o conocimiento construido por las personas Es exploratorio en tanto aborda un tema que, hasta donde se conoce, no se ha tratado desde esta perspectiva. Se eligió a los estudiantes chilenos de un posgrado en negocios con base en la conceptualización de muestra intencional. Ello implica seleccionar individuos que tengan conocimientos o experiencia sobre el tema para que sirvan a los propósitos de la investigación (Creswell y Plano Clark 2006). Patton (2001) afirma que esto ofrece la posibilidad de acceder a casos ricos en información.

En el presente estudio, el ejercicio de dibujo se realizó al inicio de un curso sobre China, en el cual las investigadoras carecen de conocimientos sobre dicho país o la experiencia específica que acerca de este los alumnos puedan tener. Sin embargo, dado que se trata de un curso optativo (no mandatorio) se infiere, al menos, que los participantes tienen algún grado de interés sobre China. Además, y de acuerdo con Palinkas et. al (2015), es también importante la disponibilidad y la voluntad del sujeto para participar en el estudio.

Se analizaron dibujos de 71 participantes que formaron parte de un programa -dentro de un posgrado en negocios- que buscaba proporcionar a los estudiantes un amplio conocimiento de la China contemporánea e histórica, enmarcado en cómo potenciar las oportunidades comerciales. Los alumnos cursan materias culturales, sociológicas, económicas e históricas con la finalidad de tener herramientas básicas que permitan comprender el mundo chino. El curso conduce eventualmente a un programa de intercambio. Un programa de posgrado en negocios en Chile requiere de un título profesional previo o de un programa universitario mínimo de cuatro años, y un mínimo de tres de experiencia laboral. El coste de un programa puede alcanzar los USD 28 000 (sin posibilidad de becas). Esto implica que el estudiante tipo de la muestra es un profesional acomodado (normalmente entre 25 y 40 años), formado sobre todo como ingeniero o empresario y directivo de alto rango dentro del sector privado. Más del 70 % son varones.

El instrumento aplicado se basa en lo que se conoce como metodología DAST (Draw-A-Scientist Test), una herramienta que, pese a sus múltiples versiones, permite identificar la representación de un sujeto (un científico) a través de un dibujo (Vernal-Vilicic y Valderrama-Zenteno 2020; Tan, Jocz y Zhai 2017). Para analizarlo, se entregan esquemas codificados y el codificador marca la presencia o ausencia del atributo (Leavy y Hourigan 2021). No se analizan los dibujos en sí, sino que se clasifican en relación con sus características principales para identificar qué se utiliza cuando se representa a China.

En este artículo se usará una estrategia de codificación abierta, pues constituye el primer estudio de este tipo. A los 71 estudiantes que de forma libre participaron en la muestra durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 se les entregó una sola instrucción: dibuje China. Consistentemente, cada año en el que se aplicó el instrumento, los participantes solicitaron más instrucciones. Estas se denegaron y se repitió la misma: dibuje China, siguiendo el procedimiento descrito en Chambers (1983) No se adjuntaron preguntas como en otros estudios DAST (Huang, Huang y Chao Wei 2014). La prueba se realizó siempre al inicio del curso y la aplicó la misma instructora, unoade las coautoras.

Si bien sereconoce que el DAST es una herramienta para evaluar las representaciones acerca de los científicos, aquí se utiliza como un instrumento para identificar representaciones de China en Chile, con resultados consistentes a lo largo de los cinco años en que fue testeado. Para ello, se realizó un análisis principalmente interpretativo (Willis, Jost y Nilakanta 2007), basado en el análisis semiótico, entendido como “la ciencia de los signos, que proporciona un conjunto de supuestos y conceptos que permiten el análisis sistemático de los sistemas simbólicos” (Manning y Cullum-Swan 1994, 466). Se basó el análisis en una descripción densa (Geertz 1990), que permite comprender cómo se representa China y, con ello, identificar las imágenes presentes en su discurso, y también normas y significados (Peñamarín 1997).

Symington y Spurling (1990, 75) plantean que si la tarea se interpreta en términos de “producir un dibujo que sea reconocible como un científico [o China, en nuestro ejemplo], es probable que [los encuestados] incluyan cualquier cosa que crean que forma parte del estereotipo público del científico [o China]”. Así reflejarían más el conocimiento de los estereotipos públicos sobre China que cuanto realmente saben sobre aquel país. En este sentido, lo que interesa al estudio no es analizar si la representación es simplista o esencialista, sino cómo son estas representaciones las que están presentes dentro de un grupo de personas con interés en China.

Resultados

A lo largo de los cinco años, el estudio arrojó resultados sorprendentemente similares. En primer lugar, los sujetos dibujan China en su dimensión geográfica, representada como un mapa. En segundo lugar, se conceptualizaba a China con elementos populares tradicionales (es decir, elementos confucianos). Muy lejos de estas categorías, se representaba la China industrial/moderna.

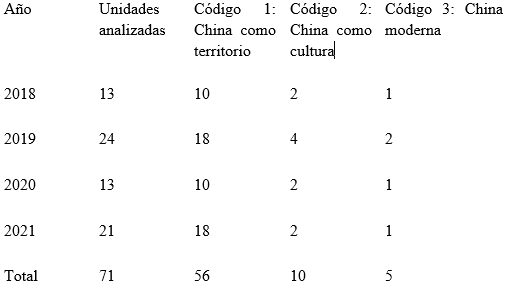

La tabla 1 muestra los resultados codificados:

Tabla 1. Principales representaciones de China

Fuente: elaboración propia.

Representaciones de China

Categoría 1: China en calidad de territorio

Se trata de la representación de China más común entre la muestra. De los 71 dibujos totales, 56 están relacionados con China en calidad de territorio geográfico, lo que representa 82 % del total de unidades. Como descripción general, el territorio geográfico siempre tiene un mapa de ese país como centro de la imagen y utiliza la mayor parte del espacio disponible. Un número significativo (36 unidades: 65 %) representa un territorio vacío, lo que significa que ningún dibujo secundario (ni sujeto ni objeto) complementa o rellena este mapa. A veces, la palabra China aparece escrita dentro o al lado del mapa, o se incluye el nombre de países vecinos. No aparecen caracteres chinos.

Una segunda subcategoría la componen aquellas unidades en las que, además del mapa chino, se incluye un elemento secundario. Puede tratarse de una representación estereotipada fenotípica racializada del aspecto que se espera de los chinos (por ejemplo, dibujar una figura humana con los ojos “rasgados” o con un sombrero de paja), de elementos asociados con la cultura tradicional china (la representación de un chino rural del siglo XIX, la Gran Muralla o un león chino), o de elementos asociados al Partido Comunista Chino (como la hoz y el martillo o la bandera de ese país). Este subgrupo está compuesto por 24 unidades y representa 43 % de la primera categoría.

Categoría 2: China en calidad de cultura

Menos significativas en cuanto a resultados son las categorías 2 (China en calidad de cultura) y 3 (China en calidad de modernidad), con ocho y cinco dibujos, respectivamente. La categoría 2 se refiere a imágenes tradicionales de ese país, entre las que figuran los sombreros de arroz, las pagodas, los dragones, la Gran Muralla o imágenes nacionales como la bandera china, además de unas pocas relacionadas con símbolos comunistas: la hoz y el martillo como elementos centrales del dibujo (sin mapa, a diferencia de la categoría anterior), o una combinación de estos.

El primer subgrupo dentro de la categoría 2 se asocia con lo que comúnmente se denomina China confuciana o China tradicional, en la que la iconografía se vincula con imaginarios asociados a la China rural o imperial. En cierto modo, esta subcategoría coincide en muchos puntos con la segunda subcategoría de la primera codificación (China en calidad de territorio), ya que ambas comparten el predominio de la China rural/tradicional; sin embargo, se han diferenciado debido al predominio del mapa en el primer grupo.

Categoría 3: China moderna

La tercera categoría (con solo cinco dibujos) representa a la China moderna, urbana e industrial. La mayor parte de la representación recae en edificios altos. Dos de ellos muestran una especie de empresa manufacturera con chimeneas humeantes.

Cabe señalar otras tres características importantes. En primer lugar, solo tres dibujos mezclaban las categorías y representaban de algún modo una conceptualización más compleja de China. Para efectos de esta investigación, se codificaron según su característica más destacada. En segundo lugar, el análisis semiótico requiere también examinar lo que no está presente en las unidades. En este caso, dos muestras se tomaron durante la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, durante el período de cursos en línea y confinamiento, que comenzaron en Wuhan (China). Sin embargo, este importante acontecimiento falta en todos los dibujos de 2020 y 2021. En tercer lugar, se aprecia que el lenguaje no está presente en las representaciones.

Discusión

Aunque se les pidió a los participantes que dibujaran a China, lo interesante de los resultados no es que las imágenes sean, efectivamente, simplistas o esencialistas, sino que parecen seguir ancladas en las representaciones históricas tradicionales de aquel país. Más que la China cotidiana con la que se relaciona la gente en Chile, debido a que es su primer socio comercial, son las representaciones históricas de esa nación las que parecen perdurar. El intercambio económico (la venta de cobre, cerezas o vino), la inversión o la presencia de empresas y marcas chinas en el país (entiéndase centros comerciales o marcas globales como Huawei o Lenovo), apenas están presentes.

Los resultados muestran una prevalencia de dos conceptualizaciones principales de China: en primer lugar, estudiantes chilenos de un posgrado en negocios representan al país como un espacio geográfico, ya sea vacío o lleno de íconos nacionales o tradicionales. La literatura sobre semiótica colonial (Mignolo 1989, 93) entiende que las representaciones geográficas de un territorio remiten “a un dominio conflictivo de interacciones semióticas entre miembros de culturas radicalmente diferentes comprometidos en una lucha de imposición y apropiación, por un lado, y de resistencia, oposición y adaptación, por el otro”.

Aunque el análisis no se inscribe en un marco colonialista (desequilibrio de poder, supresión del otro), sí se produce en un contexto de asimetría de poder (Labarca 2013; 2015) y de interacciones interculturales (Fabian 1983), así como en uno de intercambio económico que es (en la mente de los chilenos, que han vivido por más de 30 años en un contexto neoliberal) esencialmente competitivo. De acuerdo con la literatura previa (Labarca 2015; Labarca y Ampuero 2021), los chilenos han colocado a China en el marco de un mercado que, en este caso, se representa como un territorio geográfico que se pretende conquistar. China significa, otra vez, una oportunidad y un dominio a conquistar (Labarca 2015).

Vale destacar que el país asiático se muestra como un gran territorio, al ocupar todo el espacio disponible para el dibujo. Ello puede evidenciar la asimetría que perciben los chilenos. La aparición de un gran espacio vacío por conquistar tensiona el imaginario del otro y denota también una ausencia de familiaridad por falta de conocimiento. Como señala la literatura (Luhmann 2017) esta falta de familiaridad se relaciona con la desconfianza, y refuerza la percepción de distancia.

Los dibujos también muestran iconos tradicionales, representados por lo que se percibe como fenotipos “asiáticos”: arquitectura o símbolos nacionales chinos. Por lo tanto, muestran la prevalencia de ideas tradicionales sobre China y una clara influencia del confucianismo y el neoconfucianismo que, junto con el maoísmo, se ha identificado como uno de los principales discursos teóricos chinos (Wang 2020). De acuerdo con algunos autores, la estrategia de marca china se basa en el concepto de cultura de marca, que “a menudo se centra en la representación de los recursos culturales históricos chinos, incluidas las representaciones de la religión, la historia, la tradición y los mitos culturales chinos” (Zhiyan, Borgerson y Schroeder 2013, 39), por ejemplo, a través de la política de los institutos Confucio establecidos en todo el mundo (Hubbert 2019). De hecho, los dibujos incluyen imágenes que también están presentes en producciones gubernamentales chinas, material impreso, ferias comerciales, etc.

Si bien se logra identificar los elementos simbólicos que permiten una representación de China, el uso de símbolos tradicionales no significa, necesariamente, que se tenga una visión simplista de esa nación, sino que el tipo de símbolo utilizado es relativamente fijo. Esta representación tradicional está tan arraigada en las mentes de los chilenos, que estudiantes de un posgrado permanecen inmunes a mensajes contextuales como los relacionados con el COVID-19, al no referirse a China como el punto de partida del virus, o ajenos a esfuerzos de diplomacia pública desarrollados por las autoridades de la nación asiática: la diplomacia de las mascarillas en América Latina (Urdinez 2021), por ejemplo.

Así lo demuestra la ausencia de cualquier alusión al COVID-19 en las cohortes 2020 y 2021. De igual manera, muestra que la representación de China no necesariamente responde a nuevas presencias y discursos más complejos sobre aquel país en Chile, a través de los medios de comunicación y las redes sociales (Montt Strabucchi, Chan y Ríos 2022), y que no se alinea con los discursos diplomáticos (Labarca y Montt Strabucchi 2019). Aunque en Chile crece la idea de la multiculturalidad y la diversidad, muchas de estas representaciones siguen siendo esencialistas y van más allá del imaginario de los estudiantes de un posgrado en negocios. Ello puede verse en videos, avisos publicitarios y en diversas publicaciones (Montt Strabucchi, Chan y Ríos 2022).

Por último, existen algunas alusiones a la noción de China como país industrializado, que adquieren especial relevancia si se consideran estudios anteriores (Labarca y Ampuero 2021) que demuestran cómo la percepción de distancia cultural (más que las características culturales específicas que pueden ser efectivamente diferentes) puede dificultar las relaciones comerciales. Esto es crítico para una economía abierta como la de Chile, que tiene en China a su principal socio comercial, el cual ejerce también una creciente influencia en el sector de inversiones. En un momento en el que la economía chilena depende cada vez más del país asiático, es importante saber cómo se lo representa.

Conclusión

Si bien las relaciones sino-chilenas y sino-latinoamericanas se han transformado sustancialmente en las últimas décadas, la idea de China presente en este estudio de caso muestra hasta qué punto prevalecen las concepciones ancladas en las representaciones históricas tradicionales sobre aquel país. El orientalismo sigue vivo entre los participantes de este estudio, a pesar de la creciente interacción a nivel comercial. Aunque las fronteras y límites entre las culturas nacionales se han desdibujado en algunos niveles, la otredad continúa presente en la forma en la que se representa a China, al considerarla “otra” para “nosotros” los chilenos y, discutiblemente, al considerar que los chilenos pertenecen a Occidente (Montt Strabucchi, Chan y Ríos 2022).

Como explica Marotta (2021) en referencia a Ahmed, la dicotomía de “nosotros” y “ellos” configura la manera en que se le da sentido al mundo, y quién se hace o percibe como extraño por quién y dónde. Al entender que la alteridad se experimenta mediante encuentros entre personas, se propone la necesidad de una comprensión de la otredad, que debe ser contingente y situacional. Al analizar la manera en que el otro (China) es percibido por el nosotros (estudiantes chilenos de un posgrado en negocios para el caso de estudio), se observa cómo este último es central en cualquier discusión sobre la alteridad. Desde esta perspectiva, se sugiere la importancia de tomar conciencia de las formas en las que se articula la otredad, lo que constituye un elemento central para lograr perspectivas más empáticas y abiertas (confianza) y, en última instancia, reducir el conflicto.

Este artículo analiza las representaciones sobre China y propone algunas interpretaciones, con base en una investigación entre diversas cohortes de estudiantes chilenos de un posgrado en negocios. Los resultados preliminares nos ayudan a comprender que percepciones arraigadas -debido a largas políticas y estrategias de marca- pueden construir y repetir conceptos de alteridad en contextos interculturales. A través del análisis de un estudio de caso, se pretende contribuir a los estudios sobre las percepciones latinoamericanas respecto del concepto de China. Futuras investigaciones deberían comparar los resultados del test DAST en otros grupos para explorar cómo el creciente intercambio entre Chile y China puede modificar las representaciones sobre este último país en el futuro y cómo esta visión podría alterarse tras la experiencia directa en y con el país asiático. Asimismo, próximos análisis pueden centrarse en estudios comparativos y triangular los resultados con otros elementos culturales (medios de comunicación, publicidad) que arrojen luz sobre la construcción de la alteridad de China y la región, además de incorporar distintas metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas.