Introducción

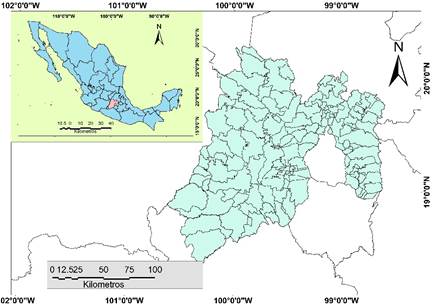

El Estado de México es una entidad de la República Mexicana altamente dinámica y compleja, sobre todo por la vecindad que guarda con la Ciudad de México. Se localiza en la parte central de México, rodea a la capital mexicana y colinda con los estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Michoacán (figura 1). En la actualidad, ocupa en el segundo lugar en su aportación al PIB nacional con el 9,1%, en especial por las actividades industriales (7,7%) y terciarias (10,5%), que favorecen el crecimiento del PIB per cápita a un ritmo anual de 3,2% (INEGI 2020a; GEM 2018).

Pero también presenta disparidades sociales considerables entre los 125 municipios que lo componen. De acuerdo con Moranohel-Bustos y Carbajal Suárez (2019), esta entidad está apenas por encima del umbral del desarrollo humano medio, lo que evidencia una alta disparidad entre las áreas urbanas y las rurales. Derivado de ello, el 50,8% de la población se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema; se distribuye en 95 municipios de la entidad, de los cuales el 80% tiene dicha condición, mientras que los 30 municipios restantes presentan un porcentaje menor al 50% en esta circunstancia (CONEVAL 2020).

Asimismo, el Estado de México muestra graves problemas socioambientales. En este sentido, sobresale el conflicto de los pueblos otomíes de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, que se oponen a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan por la destrucción de sus bosques (Gómez 2019; Avilés 2020). También se destaca la oposición del pueblo otomí de San Francisco Magu ante el proyecto inmobiliario “Bosques del paraíso”, lo que implica la deforestación de sus bosques (Ramírez 2016). Al mismo tiempo, deben mencionarse las amenazas a los integrantes del Sistema Autónomo de Agua potable en los municipios de Tecamac y Coyotepec ante proyectos inmobiliarios también (ADNoticias 2016).

Además, las tres cuencas hidrológicas que conforman el territorio mexiquense (Pánuco, Lerma-Chapala y Balsas), así como sus nueve acuíferos presentan alta vulnerabilidad por la disminución de la capacidad de solventar las necesidades de la población por la acelerada urbanización de los Valles de Toluca y México desde hace unos 24 años1, al tiempo que hay una alta sobreexplotación de los mantos freáticos y una evidente contaminación de aguas superficiales por las actividades industriales y domésticas (GEM 2008; 2018).

Por último, la contaminación atmosférica es una cuestión grave que enfrenta la población mexiquense. Se evidencia con el incremento en los días de mala calidad del aire desde la década de los 90 hasta llegar a 250 en promedio en la actualidad, sobre todo en los municipios conurbados a la Ciudad de México y en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, principalmente por partículas PM2.5, PM10 y Ozono (GEM 2018; 2023).

Estas problemáticas reflejan la implementación de políticas que han priorizado al capital, han alterado las relaciones sociales entre sí y con el entorno, y han acentuado de manera paulatina la desigualdad, el deterioro ambiental, la dependencia económica hacia el exterior y el desmantelamiento del estado (Díaz 2015; Gutiérrez 2014). Abundan los ejemplos concretos de estas políticas y sus consecuencias; entre ellos, cabe señalar algunos como la instauración del Modelo de Sustitución de Importaciones, que provocó el desmantelamiento paulatino del sector agrícola como actividad principal para dar paso a la industria (Sandoval 1993); la generación de planes de urbanismo con profundas contradicciones, cuyos efectos negativos se viven en la actualidad (Rebora 1978); la creación de la comisión de la cuenca Lerma-Santiago (1950), enfocada a la desecación de las ciénegas del mismo nombre para llevar el agua la Ciudad de México (Sánchez, Casado y Bocco 2013); las facilidades fiscales y la expropiación de terrenos por medio de leyes y programas para incentivar la creación de parques industriales para instalarse en municipios como Atlacomulco, Toluca, Lerma, Tlalnepantla, Texcoco, Ocoyoacac, entre otros (Albores 1995; Rendón y Godínez 2016; Gutiérrez 2017).

Marco teórico

Metabolismo socio-urbano

La situación socio-ambiental actual que vive el Estado de México es el resultado de la relación histórica que guarda su población con el medio ambiente circundante. Para comprender esto, Karl Marx sostuvo en su libro “El Capital” que la historia de la humanidad se ha construido a través del trabajo en estrecha relación con la naturaleza (González y Toledo 2011).

Es decir, los constructos sociales a lo largo de la historia se han creado, configurado y expandido en un territorio determinado a partir de la necesidad de obtener recursos que puedan garantizar su subsistencia, por lo que, existía un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano (Castillo, Suárez y Mosquera 2017). Tal armonía se rompió con la Revolución Industrial, debido a la acelerada extracción de recursos y energéticos, que incrementó, a su vez, la complejidad estructural y social de las poblaciones, sobre todo, de las ciudades. Ello también provocó el aumento en la generación de contaminación y residuos, que condujo a la crisis socioambiental actual (Contreras, Flores y Albarrachin 2023; Montoya 2023).

Ante esta problemática, Abel Wolman (1965) desarrolló el término “metabolismo” para un constructo humano, esto es: el mecanismo de extracción, transformación, consumo y desecho de los recursos que una sociedad emplea del entorno para su supervivencia, evolución y expansión. Por su relevancia, se ha desarrollado la investigación sociometabólica (SMR por sus siglas en inglés), encargada de estudiar las interacciones socio-naturaleza a cualquier escala (es decir, en dependencia del tamaño de las sociedades). De tal forma, el “metabolismo socio-urbano” es una herramienta teórico-metodológica, sustentada en la analogía de que un constructo humano se comporta como un ecosistema, es decir, existen intercambios constantes de materia y energía para proveer de todo aquello que permita su desarrollo y crecimiento; por lo que se pretende cuantificarlos y analizarlos junto con las dinámicas que los mantienen (López, Castelo y Ruggerio 2021; Fischer-Kowalski 1998; Helmut et al. 2019).

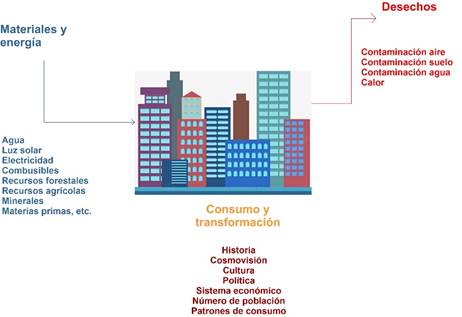

En este tenor, el estudio del metabolismo social se fundamenta en: 1) el constructo social, que incluye la cultura, historia, economía, política, administración y todo aquello que lleva a determinar el funcionamiento de la sociedad y la regulación de las interacciones con el medio ambiente, llamados flujos de materiales y energía; 2) los impactos socioambientales que ejercen los patrones de consumo de dicha sociedad, porque de ello depende su permanencia en el tiempo (Figura 2); y 3) las leyes naturales sustentadas en la termodinámica que dan explicación al comportamiento del ecosistema social (González y Toledo 2011; Helmut et al. 2019; Pauliuk y Hertwich 2015).

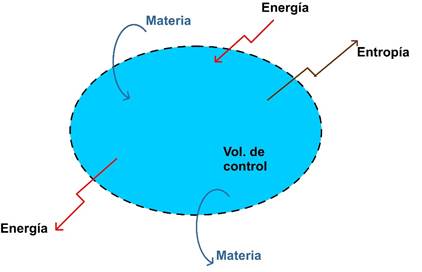

Para poder comprender esto, se ha recurrido al análisis termodinámico. En él se consideran a las sociedades como un ecosistema y como un sistema abierto, pues interactúan de manera continua con el medio circundante al tiempo que son estructuras alejadas del equilibrio2 (figura 3), por las siguientes características: a) son estructuras disipativas3; b) son sistemas “vivos”, porque las sociedades dependen directamente del comportamiento humano; c) se autoorganizan debido a la calidad y cantidad de los flujos de materiales y energía, y tienden a la expansión y/o contracción; c) a lo largo de la historia han procurado la diversidad y el dinamismo, lo que ha dado pie a las diferentes culturas, civilizaciones y estilo de vida, costando algunos niveles de complejidad; d) generan entropía (Puselli et al. 2006).

Ahora bien, al contrario de un ecosistema natural, cuya conformación y funcionamiento son altamente eficientes en el uso transformación de la energía y recursos, debido al resultado de un proceso evolutivo de más de 500 000 000 de años (Oparin 2008); el constructo humano lleva en el planeta alrededor de 10 000 años haciendo que posean una baja eficiencia en el uso de recursos con altas disipaciones de energía, al solo usarlos y desecharlos, con lo que evitan su reintegración al medio ambiente, es decir, poseen un metabolismo lineal (Fariña y Ruiz 2002; Díaz 2014). A su vez, esta linealidad contribuye al incremento de la vulnerabilidad de los constructos humanos por su configuración y funcionamiento, debido a aspectos culturales, económicos, políticos y de consumo. De hecho, el actual sistema económico capitalista es contradictorio ante las leyes de la naturaleza, pues al no considerar la segunda ley de la termodinámica, la finitud del planeta, promueve el consumo exacerbado lo que está directamente relacionado con el deterioro ambiental y social (Morales 2011).

Es por ello que el metabolismo social pretende alcanzar la comprensión de las relaciones de los procesos sociales y los naturales, e integrar una perspectiva inter y transdisciplinaria para poder plantear soluciones a los problemas actuales que sufre la humanidad: las crisis socioambientales (Barrios et al. 2020). La metodología más usada para hacer los estudios metabólicos involucra, en primer lugar, a la termodinámica de no equilibrio, al involucrar el análisis de los sistemas y procesos cuyos comportamientos, fluctuaciones, desequilibrios e inestabilidades dan paso a la irreversibilidad y la complejidad (Maldonado 2011), y en segundo, la ingeniería, las matemáticas, la historia ambiental, la ecología, la biología, la antropología y otras ciencias.

Es así que una manera para estudiar el metabolismo socia-urbano es a partir de la cuantificación de los flujos metabólicos con el Análisis de Flujos de Materiales y Energía (MFAE por sus siglas en inglés) propuesto por Wolman (1965) y Ayres (1969), quienes cuantificaron dichos flujos a través del principio del balance de materia y energía, y de las leyes de la termodinámica en un periodo de tiempo determinado. Actualmente esta información permite un modelado del comportamiento de dicha sociedad, de sus stocks para establecer indicadores económicos, sociales y ambientales con el fin de hacer más eficiente el uso de recursos y con ello, su sostenibilidad (Fischer-Kowalski et al. 2011; López, Castelo y Ruggerio 2021).

En coherencia con el contexto descrito, el objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto del metabolismo socio-urbano en el Estado de México entre los años 2010 y 2020, para dar cuenta de lo que ha sucedido en las interacciones socioambientales y poder contribuir en el medio ambiente y en la sociedad que lo constituye, de modo que contribuya a lograr una mejor planeación urbana.

Metodología

Para poder evaluar el metabolismo social del Estado de México, contemplando el marco básico del Análisis de Flujo de Materiales y Energía, MEFA (por sus siglas en inglés), se determinaron indicadores extraídos de fuentes estadísticas estatales. Se considera, desde la termodinámica, que la entidad es una máquina térmica que recibe, de manera constante, energía y materiales, que los transforma, consume y desecha. Este sistema abierto está compuesto por 125 municipios o entidades con características propias, pero interrelacionadas entre sí.

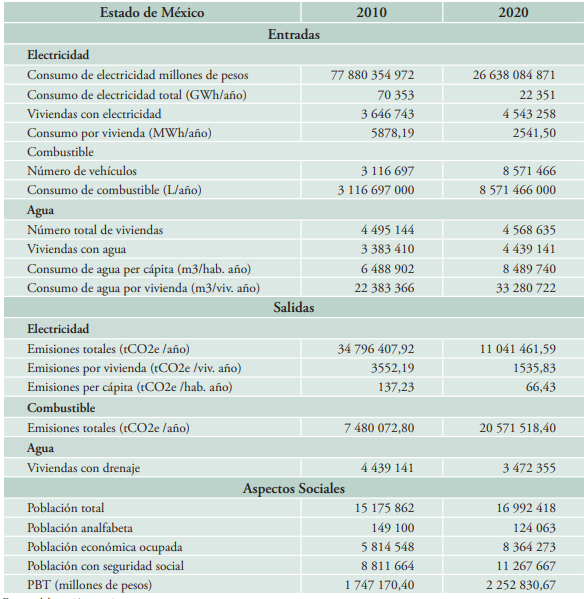

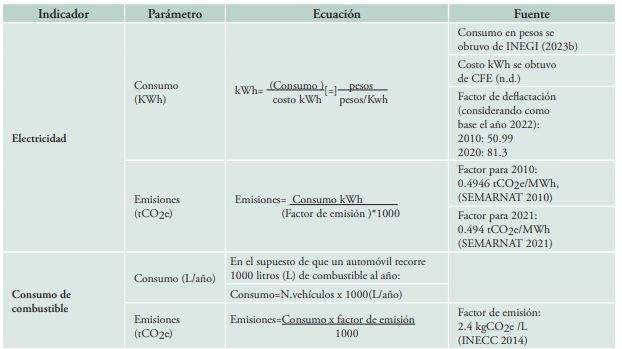

Como indicadores de entradas por municipio se consideraron: 1) el consumo de electricidad; 2) el consumo de combustible, de acuerdo con el total de vehículos circulantes, y 3) el consumo municipal de agua. Como salidas fueron calificadas: 1) las emisiones por la quema de combustible y por consumo de electricidad y 2) el número de viviendas que cuentan con drenaje. Sin embargo, se contemplaron aspectos sociales que influyen en el metabolismo: 1) población total; 2) población analfabeta; 3) población económicamente ocupada; 4) población con seguridad social; y 5) el producto bruto total4. Esta información se obtuvo de los datos del censo de población y vivienda de los años de estudio (INEGI 2010; 2020b); del censo de parque vehicular del mismo periodo (INEGI 2023a) y del directorio estadístico nacional de actividades económicas (INEGI 2023b). No obstante, los consumos de electricidad y de combustible, así como las emisiones de CO2 equivalentes son el resultado de las formulaciones establecidas en la tabla 1 y que involucran a todos los gases emitidos por la quema de combustibles, así como a las PM 10 y 2.5.

Tabla 1 Cálculos para determinar los indicadores de consumo y de emisiones de electricidad y por consumo de combustible

Fuente: elaboración propia.

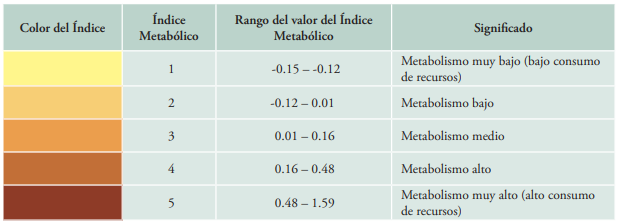

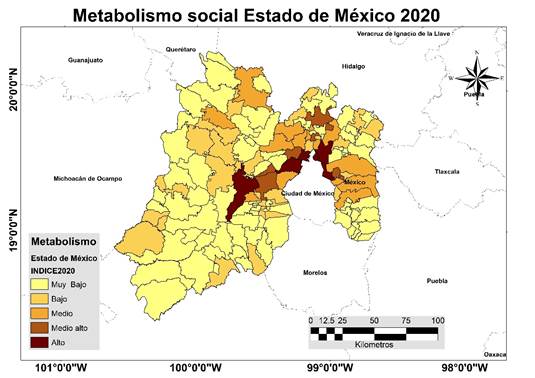

Con base a esta información obtenida de los indicadores se obtuvieron cuatro índices preliminares: 1) consumo de combustible y electricidad, 2) consumo de agua, 3) aspectos sociales, y 4) emisiones de CO2e. Estos sirvieron para determinar los Índices Metabólicos del Estado de México (IM Edo Méx.), que representan el concentrado total del metabolismo en esta entidad. Todos los índices se determinaron por medio del Análisis de Componentes Principales (ACP), mediante el uso del programa estadístico SPSS versión 25, cuyos criterios de validez radicaron en la aproximación a 1 en la tabla de matriz de componentes y que el segundo componente de la tabla de varianza estuviera entre el rango de 50 a 70%. Luego, los resultados se establecieron en cinco rangos como se expresan en la tabla 2 y fueron expresados en un mapa hecho a través de ArcGis versión 10.8. Por último, esta información fue analizada con los aspectos sociales, señalados de manera previa para comprender mejor el metabolismo socio-urbano del Estado de México.

Resultados y discusión

El metabolismo social del Estado de México en el periodo de estudio presenta heterogeneidades y disparidades que se pueden atribuir a la capacidad de consumo de sus habitantes y a sus características sociales. Destaca que el consumo de electricidad disminuyó de 70 353 gigavatios hora (GWh) en 2010 a 22 351 GWh en 2020 (tabla 3), aunque el número de viviendas con disponibilidad en el servicio se incrementó de 3 646 743 a 4 543 258, lo que señala tres aspectos importantes. El primero, el gobierno estatal reconoce que la electrificación es prioritaria para el ejercicio de las diversas actividades económicas y para permitir el acceso a una mejor calidad vida de los habitantes de la entidad. El segundo, sin embargo, el gobierno se ha visto rebasado en su capacidad de proveer el servicio tanto en zonas rurales como urbanas, sobre todo periféricas, en especial por el aumento poblacional y por asentamientos irregulares, por lo que se ha visto afectado el ejercicio eficaz de la planeación y de desarrollo territorial. En tercer lugar, ante estas incapacidades, el robo de electricidad se ha incrementado y ha generado pérdidas hasta por 2 200 000 000 de pesos entre 2018 y 2022 en el Estado de México (Alegría 2023; Cruz 2018). Dicha situación ha perjudicado la calidad de vida de los ciudadanos afectados por cortes intermitentes, la inseguridad local y quejas ante las autoridades locales. Por tanto, las dinámicas sociales se alteran ante este tipo de acciones. Esto se acentúa en los municipios con mayor pobreza, en los lugares de difícil acceso, especialmente los rurales y en los asentamientos irregulares en las zonas urbanas, sobre todo del Valle de México (GEM 2018).

Ahora bien, la electricidad producida para el Estado de México proviene de centrales termoeléctricas y, por tanto, emplea a los ciclos combinados5, de tal forma que las emisiones de CO2e en el periodo de estudio pasaron de 34 796 407,92 tCO2e a 11 041 461,59 tCO2e, equivalente por vivienda a 3552,19 y 1535,83 tCO2e, respectivamente (tabla 3). Esto puede atribuirse a lo ya mencionado, a los altos costos y al robo del servicio, por lo que, los habitantes de bajos recursos optan por el hacinamiento. De hecho, esta entidad es la novena con esta problemática a escala nacional (Huerta 2017). Además, a pesar de la alineación de los planes de desarrollo y urbanismo a los ODS y la Agenda 2030, lo que aseguraría una mejor eficiencia metabólica, no existe un plan real de sustitución de combustibles fósiles y políticas que promuevan consumos responsables de energéticos.

La situación con el consumo de combustible muestra que aumentó de manera considerable de 3 116 697 000 L/año en 2010 a 8 571 466 000 L/año en 2020, como consecuencia del creciente parque vehicular, que aumentó en casi tres veces durante el periodo de estudio (tabla 3). Esto reitera que los planes de urbanismo y desarrollo territorial en el Estado de México priorizan el uso del automóvil a través de proyectos de infraestructura para ello (Caprón y Pérez 2016). Ahora bien, es sabido que cada vez es más difícil que una persona de ingresos medios y bajos pueda adquirir una vivienda, razón por la cual alrededor de 2 600 000 de mexiquenses viven en condición de hacinamiento (Vidal 2021). Sin embargo, esta población posee por lo menos un automóvil, lo cual pudiera parecer paradójico, pero obedece a una lógica de consumo y de búsqueda de confort que el mismo gobierno y sus políticas públicas incentivan, lo que al paso del tiempo decrementa la calidad de vida y exacerba que el metabolismo sea cada vez más deficiente.

Resultado de ello, son las altas emisiones de CO2e en el periodo de estudio que ascendieron casi el triple (tabla 3). Aunado a esto, los municipios conurbados a la Ciudad de México y la Zona Metropolitana de Toluca presentan islas de calor con temperaturas de hasta 31°C a nivel de asfalto, junto con índices de mala calidad del aire en un promedio de 250 días al año (GEM 2018). De acuerdo con el World Air Quality Report (WAQR 2018), la capital mexiquense, Toluca, fue la más contaminada a escala nacional y la novena en Latinoamérica, por haber presentado emisiones de PM2.5 por encima de los 26,4 µg/m3. Metepec la desplazó en 2022 por la misma cuestión con concentraciones de 36,1 µg/m3, al igual que Xonacatlán con 28,5 µg/m3 (WAQR 2022) y que Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tlanepantla.

En cuanto a la cuestión hídrica, el consumo de agua resulta un problema complejo en el Estado de México, pues el número de viviendas con este servicio ascendió de 4 495 144 en 2010 a 4 568 635 en 2020, con un incremento en el consumo per cápita del vital líquido que pasó de 6 488 902 m3/hab. al año a 8 489 740 m3/hab. al año en el mismo periodo (tabla 3). Para ello, hay que considerar que el 68,2% del total de agua concesionada en la entidad (2 193 000 000 de m3) es para uso público urbano y doméstico; el 23,8 % (1 700 000 000 de m3) se destina a la agricultura y el 8% (235 300 000 de m3) a la actividad industrial. Destaca significativamente que, de las cuatro Regiones Hidrológicas Administrativas del Estado de México6, en la región XII “Aguas del Valle de México”, el 61% de su volumen total se destina a las urbes, seguida de la “Lerma-Santiago” con el 19%, la del “Balsas” con el 18% y la “Golfo Norte” con el 2%. Tal distribución acentúa el hecho de que solo las regiones de Lerma y del Valle de México poseen la mayoría de su población en áreas urbanas (CAEM 2018). Es claro, entonces, que el acceso al agua es desigual e inequitativo, incluso en las propias ciudades o zonas metropolitanas como la de Toluca o los municipios conurbanos a la Ciudad de México, donde los asentamientos irregulares carecen del servicio.

A pesar de estos datos de abastecimiento, la Región XII “Aguas del Valle de México” presenta un déficit de -167,22 hectómetros cúbicos (hm3), razón por la que se intensifica el suministro del Sistema Cutzamala7 que pasó en 2007 de 478,46 hm3 a 504,23 hm3 en 2016 (CONAGUA 2017). Sin embargo, ya no es suficiente este sistema, pues a principios de 2023 el abasto para municipios como Huixquilucan, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza presentan una disminución que oscila entre el 24% y el 70% en el abasto del líquido, debido a que las presas que alimentan al sistema se encuentran al 49,4% de su capacidad (Chávez 2023).

En otras zonas, como las que dependen de la Región del Balsas, también la población tiene problemas de abasto. Tejupilco desde hace seis años comenzó a sufrir de desabasto de agua y la población ha comenzado a comprar pipas, porque ni en la cabecera municipal existe suficiente (Escobar 2021).

Cabe destacar que no hay datos confiables acerca del volumen de aguas residuales producidas. Sin embargo, por la ley de la conservación de la materia, el agua empleada para las actividades antrópicas es vertida directamente al drenaje, pero también es desechada a cuerpos superficiales de manera clandestina. El resultado es la alta contaminación de estas aguas y de los mantos freáticos, lo que dificulta aún más el abastecimiento del vital líquido. El ejemplo más representativo es el caso del río Lerma, que en la actualidad es el río más contaminado del país (CONAGUA 2012).

El gobierno estatal reconoce que existen usos inadecuados del suelo, sobre todo por la construcción de asentamientos irregulares. También se identifican problemas en la potabilización del agua y en el casi nulo mantenimiento en la infraestructura hidráulica. Hay datos de que el 40% de pérdidas se produce por fugas (GEM 2018), lo cual afecta de manera directa el suministro del líquido y provoca deficiencias en la planeación y el desarrollo urbano. Además, la actual Ley de Agua para el Estado de México y Municipios (LAEM) no establece ningún ordenamiento o política para abatir el estrés hídrico8. Esto hace que el Estado de México sea una entidad de alta vulnerabilidad y de riesgo de colapso en el presente y así sea proyectado hasta el 2050 (González y Nieto 2023).

En el aspecto social, se observa en la tabla 3 que el analfabetismo en la entidad mexiquense ha decrecido, pues de los casi 17 000 000 de habitantes, solo 124 063 son analfabetos en 2020. Sin embargo, esta cifra no significa altos niveles educativos; de acuerdo con las pruebas PISA hechas por la OCDE (2019) en 2018, solo el 1% de los estudiantes mexicanos obtuvieron un alto desempeño en al menos un área; el 35% de los estudiantes analizados no alcanzó un nivel mínimo de competencia en tres áreas, cuando el promedio OCDE es de 13%; y casi ningún estudiante demostró una alta competitividad en ciencias (OCDE 2019).

Esta situación de la entidad mexiquense es un reflejo de lo que sucede en el país, ya que México ocupa el lugar 102 entre 137 países de la OCDE (OCDE 2019; Quezada 2022). Asimismo, a partir de la reestructuración del sistema educativo desde los años 90, con la descentralización y el surgimiento de la educación privada, el acceso a un nivel educativo de calidad depende de la capacidad económica de los padres de familia. Ello acentúa los problemas de discriminación y de desigualdad social en el acceso a una educación de calidad; implica rezago social para las personas de escasos recursos y detrimento de la calidad de vida y del aprovechamiento de oportunidades laborales (Cervantes, Barragán-Codina y González-Anaya 2016).

Esta situación social condiciona ciertos patrones de consumo para el análisis metabólico de la entidad mexiquense, pues las personas con mayor rezago educativo y económico tienden a consumir mayor cantidad de productos industrializados, por su bajo costo, pero carentes de nutrientes (GEM 2018). En contraste, el incremento de la población económicamente activa pasó de 5 814 548 en 2010 a 8 364 273 en 2020, con un ingreso mensual promedio de 7300 pesos mexicanos (unos 400 USD). El empleo se concentró en actividades comerciales, agrícolas, de transporte público y construcción (STPS 2021). Cabe señalar que el 47,9% de la población mexiquense está dentro del umbral de la pobreza, por lo que el salario es insuficiente para poder solventar sus necesidades básicas, entre ellas, una alimentación saludable, y el acceso a servicios de salud y de educación (GEM 2018).

Por otro lado, existe un creciente acceso a la seguridad social para los habitantes mexiquenses, cuya cobertura pasó de 8 881 664 a 11 267 677 habitantes (INEGI 2020a), (tabla 3). Sin embargo, a pesar de esta ampliación en la cobertura, el sistema mexicano de salud tiene graves deficiencias desde hace mucho tiempo, que impiden que los derechohabientes obtengan un buen servicio de salud (Benhumea 2019). En este sentido, entre las enfermedades más comunes tratadas por la seguridad social se encuentran la obesidad, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, que, en algunos casos, se presentan en menores de entre 5 y 11 de años, debido al consumo de productos “chatarra” o ultraprocesados y por falta de actividad física (GEM 2018).

Asimismo, tanto el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) como el Instituto de Seguridad del Estado de México (ISEM) se encuentran en quiebra debido al proceso de desmantelamiento del aparato de seguridad estatal, causado por políticas de los gobiernos estatales. Ello afecta a la población, pues le impide el acceso a medicamentos, consultas, pensiones y atención médica adecuada (Joatzay 2023; Lector24 2019; Esquivel, Esquivel-Sánchez y Salas-Moreno 2017). Por tanto, la calidad de vida de la población, reflejada en las dinámicas dentro del metabolismo socio-urbano (pago por el servicio privado, encarecimiento de medicamentos), se ve afectada ante un aparente aumento de cobertura social, que resulta incapaz de garantizar sus servicios.

En otro orden de ideas, al analizar el metabolismo socio-urbano de los 125 municipios que componen el Estado de México (figuras 3 y 4)9 se observa que en el periodo de estudio el metabolismo más alto (IM 5, es decir, altos consumos de recursos) se concentra en el municipio de Toluca (donde se encuentra la ciudad capital del mismo nombre) y en los municipios conurbados a la Ciudad de México: Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Por otro lado, aquellos que incrementaron su Índice Metabólico de 2 a 3 (de bajo a medio) fueron: Luvianos, Otzoloapan, Zacualpan, Zumpahuacan (al sur de la entidad), Donato Guerra, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Temoaya, San Felipe del Progreso, Jocotitlan, Ocoyoacac, Chapultepec, Atipazan, Santiago Tianguistenco (al centro del estado), Huehuetoca, Axapusco, Otumba, Acolman (al norte). Mientras que los que pasaron del IM 3 al 4 (de consumos medios a altos) fueron: Atlacomulco, Jilotepec, Atizapán de Zaragoza, Cuauhtitlán Izacalli, Nicolás Romero, Nextlalpan, Texcoco, Ixtapaluca y Chalco, los cuales pertenecen a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El resto de los municipios: Zinacantepec, Calimaya, Villa Guerrero, Tenango del Valle en el centro; Tlatlaya, Amatepec, Sultepec, Temascaltepec, al sur; Aculco, Acambay, Temascalcingo, al norte, y Ecatzigo, Atlautla y Juachitepec, al este, se mantuvieron entre los IM 2 y 1 (bajos consumos de recursos), es decir, aquellos localizados alrededor de los conurbados y de la capital mexiquense.

Estos municipios, IM 2 y 1, se caracterizan por su ruralidad a pesar de la expansión horizontal urbana de sus cabeceras municipales. Se destaca la presencia de población indígena al noroeste de la entidad mexiquense, con representación de los mazahua; en el centro-norte se encuentran los otomíes; en el centro-sur y en algunos municipios del este habitan los nahuas; los matlatzincas, en el municipio de Temascaltepec; y los tlahuicas se ubican el municipio de Ocuilan, colindante con el estado de Morelos (COESPO 2021). Es por ello que se conservan algunas tradiciones ancestrales como el cultivo de la milpa familiar, la lengua, entre otras. Esto evidencia, además, una desigualdad en el metabolismo socio-urbano del Estado de México, en el acceso a bienes de consumo y en la calidad de vida de sus habitantes.

Aunado a esto, es imperante señalar que la política mexiquense en materia de planeación urbana ha fracasado, debido a que, desde los años 50 del siglo pasado, privilegió la expansión urbana, lo cual se exacerbó aún más en los años 80, con los beneficios otorgados a la industria inmobiliaria para la construcción de zonas habitacionales. Tal decisión afectó la mancha urbana, la dispersó de manera desordenada al sustituir suelos agrícolas por urbanos, que cada vez están más alejados de las urbes, como es el caso de la ciudad de Toluca (Gutiérrez 2014; 2017). Además, la migración hacia las zonas urbanas ha aumentado, lo que acentúa que la población en condición de pobreza viva en las periferias y en estas zonas habitacionales o en territorios irregulares. Ello afecta de manera directa la movilidad, pues impacta en los tiempos de traslado y en el consumo de combustibles (Rabell 2019).

Por último, los planes de desarrollo urbano de los municipios y el estatal no han sufrido modificaciones significativas en sus perspectivas teóricas y metodológicas, pues se sustentan en un enfoque mecanicista y totalizante. Dicha perspectiva, no contempla las dinámicas espaciales y sociales al paso del tiempo, y se respalda en una lógica desarrollista y de expansión urbana, que no brinda acuerdos con los actores sociales (Gutiérrez 2014). Paradójicamente, los planes mencionados están ajustados a la Agenda 2030, de modo consecuente con los ODS, pero bajo estas problemáticas y al estar amparados en una lógica de crecimiento ilimitado, que privilegia el comercio y la industrialización intensivos, en plena contradicción con las leyes de la termodinámica, es imposible que puedan alcanzar el objetivo de una sustentabilidad tangible y a largo plazo (mapa 2).

Conclusiones

Desde la termodinámica, el Estado de México presenta un patrón de uso ineficiente de combustible, lo que evidencia un metabolismo socio-urbano altamente ineficiente y que los planes de urbanismo y desarrollo de esta entidad privilegian el uso de automóvil a través de la construcción de infraestructura para ello. Del mismo modo, el metabolismo mexiquense es insustentable, sobre todo, con crecimientos en los consumos de combustible y agua; y de manera consecuente, en los residuos de estos, expresados en contaminación.

El estrés hídrico se intensifica en el Estado de México y depende cada vez más del suministro del Sistema Cutzamala y las cuencas hidrológicas. La disponibilidad disminuye por lo que los habitantes se ven en la necesidad de comprar agua embotellada o pipas. Asimismo, existe un acceso desigual al vital líquido, evidente en la carencia del servicio en las regiones periféricas de las ciudades y en las zonas rurales. Ello refleja graves problemas en las planeaciones urbanas en este aspecto.

A pesar de que los niveles de analfabetismo han disminuido, existe una profunda desigualdad en el acceso a una educación de calidad, con un rezago educativo que se refleja en las pruebas PISA. Al mismo tiempo, el acceso a la salud se ha incrementado, pero los servicios son deficientes por malos manejos de los recursos económicos, que han llevado a la quiebra a las instituciones de este sector.

El metabolismo social en el Estado de México es heterogéneo; se evidencia en que los municipios con un IM 5 son Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Melchor Ocampo. Mientras que los IM 4 son, principalmente los conurbados a la Ciudad de México, y aquellos con IM 2 y 1 son lo que concentran población indígena, que todavía tienen poblaciones rurales.

Los planes de desarrollo municipal y el estatal están ajustados a los ODS y la Agenda 2030, sin embargo, no se cumplen en la realidad, pues estos se sostienen en marcos que privilegian al capital y no contemplan la complejidad social, ambiental y termodinámica del Estado de México. Por tanto, están lejos de alcanzar una sustentabilidad real, al tiempo que no fomentan un uso responsable de los recursos, lo que afecta de manera directa al metabolismo mexiquense.

Ante los datos presentados, es posible afirmar que el Estado de México presenta una vulnerabilidad socio-ambiental que pone en riesgo la calidad de vida de su población y los recursos naturales y que se acentúa durante el periodo de estudio. Es necesario continuar con los estudios de metabolismo sobre el Estado de México, con el fin de llevar a cabo un seguimiento que permita aplicar estrategias de mejoras sobre su planeación urbana, del territorio y de desarrollo.