Introducción

El propósito fundamental de este artículo es llevar a cabo una interpretación crítica de las dimensiones, limitaciones y posibilidades teóricas y pedagógicas del programa de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en su carácter de política y de dispositivo educativo. Esta evaluación se enfoca, de manera especial, en su capacidad para moldear y configurar subjetividades ambientales en el ámbito escolar.

La presente investigación documental se sitúa en la formalidad escolar colombiana, de manera específica, en las políticas de educación ambiental que enmarcan la concepción y el funcionamiento de los procesos de formación ecológica que se articulan dentro de la escuela desde la figura del PRAE.

En la actualidad, la humanidad atraviesa la crisis ecológica más aguda y problemática de su historia, sobre todo, debido a dinámicas insostenibles de sobreproducción e hiperconsumo del sistema capitalista, que se entiende no solo como un modelo de producción económica, sino como un paradigma de sociedad, desarrollo y subjetividad (Riechmann 2000). Las corrientes críticas de la ecología política y de la ética ecológica en cabeza de autores como Boff (1996) y Leff (2006) demuestran que esta crisis civilizatoria, de escala global y con implicaciones locales es, en gran medida, el resultado de la explotación desmesurada de los servicios ecosistémicos, además de la distribución inequitativa sobre la propiedad y el uso de los recursos naturales y sociales con los que se produce y reproduce la existencia individual y colectiva.

Como plantean Bookchin (1986) y Walker (2005), desde las últimas décadas del siglo XX, una parte creciente y mayoritaria de la comunidad científica internacional y la sociedad civil han denunciado, de manera sistemática, que el capitalismo salvaje representa una amenaza inminente para la supervivencia, el bienestar y la dignidad de todos los seres vivos del planeta, debido a que sus raíces se alimentan de la depredación de los recursos naturales y la explotación humana.

En respuesta a la complejidad de esta crisis ecológica y civilizatoria, en los últimos 50 años han emergido diferentes alternativas en todos los campos sociales y del conocimiento. Según su enfoque epistemológico y político, algunas de estas iniciativas han contribuido a la comprensión y transformación de las causas directas, estructurales y culturales que alimentan el desarrollo de la crisis, mientras que otras han contribuido, de forma inconsciente o subrepticia, a profundizar sobre sus motivos e implicaciones (Escobar 2011).

Pueden reconocerse dos tendencias contrastantes en la concepción teórica y en la implementación de la educación ambiental (Sauvé 2005). De un lado, se encuentran las corrientes instrumentales hegemónicas, que se enmarcan en un voluntarismo activista con poca o ninguna reflexión crítica. Tales corrientes se basan, sobre todo, en la impulsividad de la emoción y en una comprensión limitada de la crisis ecológica. Del otro lado, se ubican las tendencias críticas, que parten de un reconocimiento analítico, reflexivo y complejo de las diversas variables que conforman la crisis civilizatoria y ecológica, en el contexto global y territorial, con una propuesta estructurada de transformación socioambiental, en el plano de las prácticas y de los discursos.

Según su contexto y enfoque de desarrollo, la educación ambiental, al igual que otros enfoques educativos, se divide en tres tipologías paralelas: formal, no formal e informal. La primera corresponde al ámbito escolar e institucional de la educación básica, media o superior; la segunda se asocia a programas y proyectos educativos que lideran organizaciones no gubernamentales, comunidades autónomas y asociaciones de la sociedad civil; y la tercera engloba acciones espontáneas, no estructuradas, que se promueven desde la cotidianidad de los individuos y los colectivos, en busca de una relación sostenible con su entorno natural. En la práctica, por encima de su distinción teórica, investigaciones como las de Novó (1996) evidencian que estas tres modalidades de la educación ambiental se integran como sistemas complementarios y codependientes en el cumplimiento de sus objetivos transversales.

A la luz de este propósito, primero se reseña el surgimiento histórico del PRAE dentro del sistema educativo colombiano, desde un lente institucional. A continuación, se explica el diseño metodológico con que se desarrolló el análisis documental sobre las políticas educativas que escolarizan la educación ambiental mediante el PRAE y, por último, a partir de la polémica que se presenta, se retoman las principales conclusiones del análisis que se desarrolla, y se explora la trascendencia del enfoque experiencial como catalizador para potenciar el PRAE en calidad de dispositivo pedagógico y ecológico, ético y político, con la capacidad de agenciar, sensibilizar y movilizar la subjetividad de los educandos hacia la formación y la transformación socioambiental de las escuelas y los territorios.

El surgimiento del PRAE dentro del sistema educativo colombiano

En Colombia, la educación ambiental se ha escolarizado en un alto porcentaje durante los últimos 30 años, bajo la premisa sociológica de que la escuela es uno de los dispositivos con mayor poder institucional y epistemológico para configurar cambios materiales y culturales dentro de la sociedad (Pita-Morales 2016). Desde un lente histórico, puede reconocerse cómo la educación ambiental y su escolarización tuvieron como hitos fundacionales la Política Nacional de Educación Ambiental (MEN 2002) y la Ley 115 de 1994 sobre los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), dentro de la cual se prescribe y establece el PRAE en calidad de eje transversal y obligatorio del currículo de las instituciones de educación básica y media en todo el país (MEN 2002). Tal como lo plantea el MEN (1994a), el PRAE, por definición, es una estrategia pedagógica interdisciplinar y multinivel que promueve el estudio y la comprensión colaborativa de las problemáticas ambientales locales, con el fin de apoyar la búsqueda de soluciones multidimensionales acordes con las realidades de cada región, municipio y territorio. Para cumplir con su cometido, el PRAE presupone la activa participación de la comunidad que rodea y coexiste con la escuela, mientras involucra a los integrantes de la comunidad educativa con las organizaciones sociales, la ciudadanía y las demás instituciones del sector. El PRAE se articula alrededor de la integración de conocimientos y experticias en torno a un solo objetivo: interpretar un problema ambiental concreto en el contexto escolar y contribuir a la búsqueda de alternativas ecológicas.

Aunque la institucionalización de la educación ambiental en la escuela representa un avance significativo y una alternativa consistente y potencial para promover la visibilización y la resolución de problemáticas ecológicas en los territorios, la materialización de esta propuesta a través del PRAE no ha sido homogénea. Por un lado, debido a la distancia encubierta entre el currículo escrito y el que se enseña y se aprende, como bien demostraron los estudios reveladores de Posner (1998). Lo anterior se traduce en que el currículo escrito en las políticas oficiales y los documentos institucionales, en donde se enmarca la redacción del PEI y del PRAE, no siempre se corresponde con el currículo que enseñan los maestros y aprenden los estudiantes, debido al considerable margen de agencia del que disponen educadores y educandos para ampliar, resistir, traducir o resignificar las directrices oficiales que reciben dentro del currículo escrito (Mora-Ortiz 2015).

Por otro lado, el paradigma actual de descentralización educativa y de autonomía curricular le otorga a cada escuela la potestad de construir y tematizar su PEI y su PRAE, en función de las necesidades, intereses, experiencias, saberes y posibilidades de los actores escolares (Miñana, Toro y Mahecha 2012). Si bien esta soberanía institucional trae consigo cualidades innegables, que fortalecen la educación desde un enfoque territorial, también es cierto que este autogobierno permite fundamentar el PRAE sobre perspectivas epistemológicas, pedagógicas y ecológicas que pueden enmarcarse en una u otra de las dos corrientes de educación ambiental reseñadas con anterioridad. Así se valida la posible imposición de la concepción instrumental hegemónica sobre la visión crítica emancipadora.

Educación ambiental y subjetividad

El concepto de subjetividad que aquí se trabaja se desprende de una interpretación foucaultiana de la educación, en la que la escuela se conceptualiza como “un dispositivo transversal de producción y reproducción social, con la capacidad privilegiada de condicionar la subjetividad de sus integrantes por un largo período de tiempo a través de la instauración de prácticas y discursos institucionales” (Figueredo 2012, 12). Bajo esta óptica, la función social de la escuela incluye, no solo el desarrollo cognitivo de conocimientos y habilidades para la vida académica, profesional y social, sino, sobre todo, la formación integral de la subjetividad de los educandos en sus maneras particulares de comprender y habitar el mundo personal, social y natural.

Justo en este punto, que intersecciona la educación ambiental y la subjetividad, se sitúa la acuñación de la “subjetividad ambiental” como una subcategoría emergente, cuyo primer marco de referencia es la subjetividad política, que se entiende como el posicionamiento de los individuos y las comunidades en las relaciones de poder que se entretejen en los escenarios de lo público y lo privado, en donde, de manera particular, se incluye la gestión ambiental del territorio (Díaz-Gómez 2021).

La resignificación del ámbito educativo desde el paradigma de la subjetividad supone comprender a los niños, niñas y jóvenes no solo como sujetos de derechos sino, sobre todo, como sujetos políticos y ambientales, con la capacidad intrínseca y autónoma de participar en la configuración del entramado social y ecológico que constituye y circunscribe la realidad escolar (Alvarado et al. 2008). Reconocer los procesos de subjetivación política y ambiental que se agencian dentro de la escuela conlleva proyectar la educación ambiental y el PRAE como un dispositivo que contribuye a la configuración de sujetos ecológicos que codifican su racionalidad, sus prácticas y sus narrativas en relación dialógica y sinérgica con su medio socioambiental.

El modelo educativo actual, que se desarrolla por medio de áreas disciplinares, termina por encasillar a la educación ambiental en al área de ciencias naturales y educación ambiental y, solo en algunos casos, en el área de ciertas disciplinas afines, pero separa la ética, la educación artística y cultural, las ciencias sociales, las matemáticas, la tecnología y la informática e, incluso, la educación religiosa escolar de la construcción relacional entre el ser humano y el medio ambiente. Ello causa barreras y fronteras invisibles entre áreas, las que impiden una lectura apreciativa, sistémica y compleja del contexto.

Enfoque epistemológico

En correspondencia con el problema de estudio y el marco teórico expuestos, la presente investigación desarrolla un enfoque epistemológico de tipo hermenéutico y emancipatorio (Habermas 1973). El interés hermenéutico consiste en interpretar los planteamientos conceptuales, pedagógicos y ecológicos del PRAE desde un espectro teórico, que reivindica la visión política y ética de la educación ambiental, en oposición a las corrientes instrumentales, conservacionistas y extractivistas más tradicionales. Todo ello con la finalidad de contextualizar y polemizar los discursos y las prácticas asociadas a la concepción e implementación de la educación ambiental en la escuela colombiana.

El interés emancipatorio radica en reclamar una educación ambiental crítica, que transforme la subjetividad hegemónica que se configura desde los principios de saber, poder y hacer del paradigma antropocéntrico. Desde esta lógica, la interpretación de los sistemas naturales se reduce, de manera exclusiva, al concepto de un recurso instrumental que debe “usarse” y “renovarse” para producir bienes y servicios que alimenten el funcionamiento del sistema capitalista, con la justificación de avanzar hacia un espejismo de progreso que termina por invisibilizar cualquier tipo de alternativa que explore un relacionamiento distinto entre los individuos, las sociedades y su entorno natural (Leff 2010).Sin embargo, el interés emancipatorio que aquí se defiende busca configurar sujetos ecológicos que socaven dichos discursos hegemónicos, con el propósito último de transitar hacia unas formas otras de interacción y coexistencia con las diversas expresiones de la vida, desde los principios del respeto, el cuidado y la alteridad ecológica.

Metodología

La presente investigación tiene carácter cualitativo y se inscribe dentro del enfoque metodológico del análisis documental. Ello significa que su acercamiento a la producción del conocimiento se centra en el examen crítico y profundo de un corpus de fuentes secundarias de carácter documental que, en este caso, corresponden a las dos políticas educativas que durante los últimos 30 años reglamentan y estructuran el PRAE en calidad de eje transversal de la educación ambiental escolar en Colombia. Estos dos documentos son el Decreto 1743 de 1994 y la Política Nacional de Educación Ambiental (MEN 1994a).

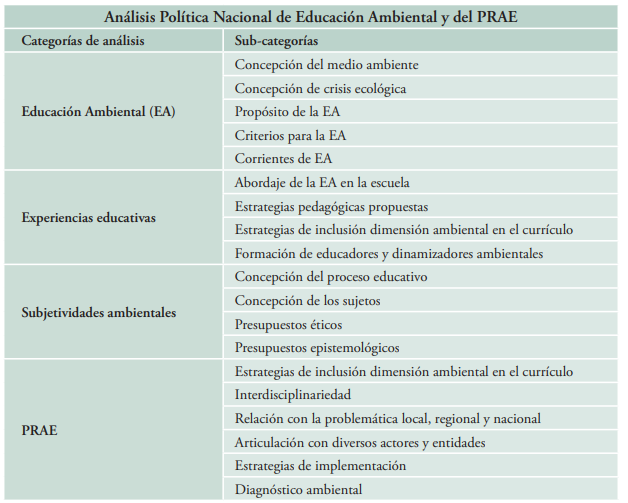

En términos metodológicos, la sistematización del análisis documental se realizó a partir del diseño de una matriz, según la orientación de Gil (1994); los ejes y las variables de análisis incorporadas en esta corresponden a las categorías centrales de la investigación, por lo que buscan enmarcar la evaluación crítica de las cualidades, limitaciones y potencialidades de los documentos que se estudiaron dentro de la dimensión teórica, pedagógica y ecológica de la educación ambiental (tabla 1).

Tabla 1 Matriz de análisis Política Nacional de Educación Ambiental y PRAE

Fuente: elaboración propia.

En línea con las recomendaciones de Yin (2016), y paralelo al análisis crítico de las fuentes primarias, también se desarrolló una revisión de fuentes secundarias que abordaron el mismo corpus documental -desde diferentes ángulos teóricos, metodológicos y pedagógicos- como estrategia de validación y mecanismo de pensamiento rival. Este aporte permitió fortalecer la rigurosidad y confrontar la veracidad de la interpretación propia con las interpretaciones de otros autores con demostrada experticia dentro del campo de la educación ambiental.

Dentro de este corpus secundario se incluyeron artículos y libros de investigación, así como tesis de pregrado, maestría y doctorado; todos se consultaron en bases de datos académicas, revistas indexadas y repositorios universitarios de investigación. Su revisión se desarrolló mediante las mismas categorías incorporadas en la matriz de análisis que se empleó, para abordar las fuentes primarias. El análisis crítico y exhaustivo de ambos corpus documentales permitió desarrollar el objetivo de la investigación y construir los resultados que se presentan a continuación.

Para la selección de los textos de fuentes secundarias se emplearon buscadores como Redalyc, Google Scholar y Scopus, al ubicar palabras clave como educación ambiental, proyectos de educación ambiental, medio ambiente en la escuela. Se seleccionaron aquellos que respondieran a las siguientes características: haberse publicado entre 2018 y 2023, y haberse desarrollado en escuelas de enseñanza básica y media.

Al analizar los tipos de documentos objeto de estudio, es crucial destacar que un 86 % son artículos científicos que se basan en investigaciones. El 14 % restante se compone de artículos de reflexión, todos publicados en bases de datos especializadas y en repositorios institucionales. En cuanto a los lugares de publicación, los artículos analizados se ubican en las siguientes latitudes: Colombia representa el 57 %, le siguen México, con un 20 %; Argentina y Cuba, con un 13 %; mientras que Brasil, Ecuador y Costa Rica juntos constituyen el 10 % restante.

Solo los documentos más afines al objetivo de esta publicación se ubican en ella, por su relación con el PRAE y la configuración de subjetividades ambientales; los demás textos se ubican en la matriz de análisis. Una vez se tuvieron las fuentes primarias y secundarias de la información, se realizó un análisis cruzado de la información por medio de la misma matriz de análisis, lo que permitió encontrar ejes comunes. Estos se abordan en el acápite siguiente y son tres: el PRAE como política institucional para escolarizar la educación ambiental; alcances y limitaciones teóricas y pedagógicas del PRAE; y el enfoque experiencial como catalizador pedagógico del PRAE.

Resultados

La presentación y el análisis de los resultados de la investigación se dividen en tres partes complementarias: primero, se reconstruye la contextualización de la política educativa a la luz de las categorías incluidas en la matriz de análisis; segundo, se evalúan, de manera crítica, los alcances y las limitaciones teóricos y pedagógicos del PRAE; y tercero, se perfila el potencial pedagógico del enfoque experiencial como catalizador para fortalecer el PRAE en calidad de dispositivo educativo que agencia la configuración de subjetividades ambientales en el contexto escolar.

El PRAE como política institucional para escolarizar la educación ambiental

A continuación, se desarrolla una reseña analítica del proceso mediante el cual surgió y se institucionalizó el PRAE como política educativa para escolarizar la educación ambiental: una antesala necesaria para enmarcar la evaluación posterior de sus aciertos y limitaciones en relación con la formación de sujetos ecológicos.

La Ley 115 de 1994, también conocida como la Ley General de Educación (MEN 1994c), representó un punto de quiebre en la historia de las políticas educativas colombianas, sobre todo, porque desarticuló las estructuras de la concentración administrativa y la centralización educativa que caracterizaban a la gestión y al gobierno de la educación en el país desde sus inicios -con su modelo vertical, jerárquico y unidireccional distintivo - para establecer los primeros cimientos estructurales de la desconcentración institucional, la descentralización educativa y la autonomía curricular. Estos factores, desde entonces, enmarcan la organización y el funcionamiento de las escuelas públicas y privadas en los diferentes territorios del país (Torres y Duque 1994).

Uno de los 13 propósitos prioritarios de la educación, a la luz del artículo 5 de la Ley General de Educación, es “la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación” (MEN 1994c, 2). Así lo estipula también el Decreto 1860 de 1994 (MEN 1994b, 2), en donde el MEN reglamentó una gran parte de los aspectos pedagógicos y organizativos de la Ley General de Educación. Allí se menciona, de manera tangencial, la necesidad general de incorporar la formación ambiental dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada escuela.

Una orientación más detallada puede encontrarse en el Decreto 1743 de 1994 (MEN 1994a, 1), en donde el MEN instituyó la creación de los PRAE como figura curricular de inclusión obligatoria dentro de los PEI, “con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos”, a partir de “diagnósticos ambientales locales, regionales y/o nacionales”. Si bien esta política educativa tampoco prescribió un currículo o metodología específica a seguir en la formulación del PRAE de cada escuela, en coherencia con el enfoque de descentralización y autonomía que inspiraba aquel movimiento de reforma educativa, el documento sí ofrece algunos principios rectores e instrumentos esenciales para encaminar a las instituciones educativas en el cumplimiento de esta disposición.

Algunas de las cualidades y defectos del Decreto 1743 de 1994 (MEN 1994a), que se identificaron en su posterior implementación y que aquí se perfilarán, se reconocieron y se redireccionaron, de manera parcial, por el propio MEN en publicaciones posteriores, como los Lineamientos Generales de Educación Ambiental de 1995 y la Política Nacional de Educación Ambiental de 2002 (MEN 2002).

Alcances y limitaciones teóricas y pedagógicas del PRAE

Con todo, y más allá de las anotaciones oficiales subsecuentes, ese documento rige, hasta la fecha, en calidad de discurso oficial y de reglamentación institucional en relación con la creación y el desarrollo del PRAE como mecanismo curricular para desplegar y garantizar la educación ambiental dentro del PEI de cada escuela. En vísperas de conmemorar los 30 años de vigencia del decreto, se justifica estudiar sus logros y vacíos, a la luz del marco teórico de la presente investigación.

El mayor aporte del PRAE como política educativa consiste en decretar que “la educación ambiental debe estar presente en todos los componentes del currículo a lo largo de todo el proceso educativo” (MEN 1994c, 1). Este precepto representa una base excelente para escolarizar la educación ambiental y propiciar su implementación extendida y exitosa, ya que exhorta a las escuelas a incorporarla como elemento transversal de todo el currículo de educación preescolar, básica y media.

La segunda virtud del PRAE deriva de los procesos de participación periódicos que deben acompañar su formulación, ejecución y evaluación, desde un enfoque territorial. Según el Decreto 1743 de 1994, “los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar” (MEN 1994a). La inclusión de la comunidad educativa como agente deliberativo del PRAE impulsa la apropiación social de los proyectos concertados dentro de la comunidad escolar y local. Por tanto, empodera a todos los actores involucrados en la comprensión y transformación de su propia realidad ambiental (Cevallos y Úcar 2019).

En concordancia con lo anterior, la investigación de Hernández, Reinoso y Rodríguez (2021) refuerza la necesidad de articular la educación ambiental con la participación comunitaria y el desarrollo local, como un binomio inseparable para afrontar los retos ambientales actuales, ya que esta visión holística posibilita una comprensión más profunda y realista de las problemáticas ambientales, desde un enfoque territorial.

Más allá de las cualidades mencionadas, una revisión crítica del Decreto 1743 de 1994 (MEN 1994a) evidencia que esta política educativa tiene varias falencias relevantes, sobre todo, si se la enfoca desde el marco epistemológico de la presente investigación. En términos teóricos, su mayor carencia reside en concebir a la educación ambiental desde una idea limitada del concepto de “ambiente”, que se reduce, de manera exclusiva, a una mirada conservacionista sobre los factores naturales y biofísicos que caracterizan el contexto geográfico de la escuela, como bien advierte Ospina (2015).

Desde este ángulo, pareciera que los componentes ambientales y sociales existieran de forma aislada e independiente dentro del territorio, en un paralelismo de variables que nunca llegan a entrecruzarse. De ser así, el objetivo pedagógico y ambiental del PRAE debería centrarse únicamente en conservar o restaurar los ecosistemas que circundan el área de la escuela, y disponer para ello de las intervenciones técnicas necesarias que ayuden a mantener o recuperar la fauna, la flora y el medio natural.

Visto así, puede afirmarse con Rentería (2008) que la política educativa sobre el PRAE, en los lineamientos oficiales del Decreto 1743 de 1994, yerra en su debilidad conceptual, al concentrarse solo en los componentes ecológicos de una “problemática ambiental”, sin incorporar los componentes sociales, económicos y culturales que la atraviesan y que condicionan y aceleran la destrucción o la conservación de los ecosistemas.

Desde una corriente resiliente, se ha anotado que la aproximación del PRAE también ha sido sesgada, al enfocar el tema ambiental únicamente desde la visión crítica de las problemáticas. Con ello pasa por alto la posibilidad de interpretar las realidades ecológicas de los territorios desde los prospectos ambientales, económicos, sociales y culturales de su aprovechamiento potencial.

Al situar estas reflexiones en relación con la formación ambiental escolar, como lo señala Velásquez (2009), ocurre que, en muchos casos, el PRAE existe solo como currículo escrito que se adjunta en el PEI cual una prescripción de los requisitos institucionales, pero que, en realidad, no se implementa dentro de la escuela mediante procesos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje y acción ambiental. De igual manera, como lo demuestran las investigaciones realizadas por Torres (2010), puede suceder que, a falta de conocimientos y competencias disciplinares de la comunidad educativa, el PRAE no logre caracterizar, de manera acertada, la realidad ambiental del territorio, hecho que perjudicaría la comprensión adecuada y la transformación de la problemática que implica.

En el terreno de la escolarización, un desafío adicional que enfrenta la materialización de la educación ambiental por medio del PRAE tiene que ver con la solidez, la calidad y la continuidad de su integración transversal en las diferentes asignaturas y planes de estudio del currículo. Si bien la política educativa dictamina, en su teoría, la transversalidad y la interdisciplinariedad como las estrategias curriculares más idóneas para desarrollar la educación ambiental en la escuela, estudios como los de Fernández (2016) advierten que la estructura estrictamente disciplinar del currículo contraviene la integración transversal que se proyecta en los documentos oficiales. Por esta razón, al final, una buena parte del PRAE termina por desarrollarse en espacios extracurriculares y en actividades aisladas, fuera de la escuela. Estos se desvinculan de los contenidos y las metodologías que se trabajan en las materias escolares, y los lideran algunos pocos docentes que se vinculan al PRAE, por interés personal o por asignación institucional.

Un último defecto del Decreto 1743 de 1994 (MEN 1994a) consiste en que no ofrece una orientación pedagógica y didáctica sobre los modos más estimulantes y significativos de incorporar el PRAE como dispositivo de educación ambiental dentro de la escuela. Aunque esta omisión se acoge bajo el principio de la autonomía curricular de cada institución, la ausencia de lineamientos puede llevar a una formación ambiental limitada en términos de enseñanza, aprendizaje y transformación ecológica (Ordóñez 2020). El hecho de no sugerir paradigmas, métodos y estrategias pedagógicas para agenciar una educación ambiental significativa y trascendente dentro de la escuela puede terminar por obstaculizar la realización de los objetivos de la política educativa.

En respuesta, integrar la categoría de la subjetividad como eje articulador de la educación ambiental escolar representa una posibilidad sugestiva para fortalecer el alcance y la trascendencia del PRAE como dispositivo de formación pedagógica y ecológica. En el plano didáctico, el aprendizaje a través de la experiencia representa uno de los enfoques más estimulantes para interpelar la subjetividad de los educandos, A continuación, se explora cómo la integración pedagógica del enfoque experiencial dentro de los procesos de educación ambiental puede ser un catalizador que potencie el alcance y la trascendencia del PRAE.

El enfoque experiencial como catalizador pedagógico del PRAE

Incorporar la subjetividad ambiental como eje transversal del PRAE supone que la educación ambiental no debe enfocarse solo en transformar, en el ámbito material, una problemática ecológica vinculada con el contexto escolar, sino que debe centrarse, sobre todo, en formar la racionalidad y la sensibilidad de los educandos y los educadores para que integren los discursos y las prácticas de la ética ecológica y la ecología política en su modo cotidiano de enseñar, aprender y coexistir con su entorno natural. Bajo este último propósito, la integración pedagógica del concepto de experiencia, como dispositivo para agenciar la configuración de subjetividades ambientales en el marco del PRAE, adquiere una significación especial.

La categoría de experiencia educativa se aborda aquí desde la concepción del filósofo y pedagogo español Jorge Larrosa (1998). En esencia, este autor reivindica una comprensión subjetiva de los procesos educativos, al interesarse por explorar cómo el currículo oficial y el currículo que se enseña, al convertirse en el currículo que se aprende, se transforman en acontecimientos pedagógicos que los educandos deciden incorporar a su propia subjetividad, mediante su experiencia académica y vital. Las experiencias educativas pueden definirse como aquellas vivencias que, en el escenario de la escuela, logran interpelar y atravesar el intelecto, la sensibilidad, las narrativas y las prácticas de los educandos, al exponerlos al encuentro con lo extraño, lo desconocido o lo ajeno, que en el caso de la educación ambiental corresponde a las interacciones individuales y colectivas con el medio natural, sean estas espontáneas o estructuradas.

Visto así, la planeación e implementación del PRAE debería priorizar las experiencias ecológicas asociadas al reconocimiento y a la transformación ecológica del territorio, decantadas por la mediación académica de los educadores, que logren impactar la subjetividad ambiental de los educandos y suscitar cambios profundos en el ser, el saber, el sentir y el hacer con que la comunidad educativa se relaciona con su entorno natural. En palabras de Skliar y Larrosa (2009, 90):

La experiencia es un movimiento de ida y vuelta. Un movimiento de ida porque la experiencia supone un movimiento de exteriorización, de salida de mí mismo, de salida hacia fuera, un movimiento que va al encuentro con eso que pasa, al encuentro con el acontecimiento. Y un movimiento de vuelta porque la experiencia supone que el acontecimiento me afecta a mí, que tiene efectos en mí, en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo sé, en lo que yo quiero.

A la luz de este planteamiento, se puede afirmar que el enfoque experiencial representa una posibilidad sugestiva para lograr una mayor consistencia y correspondencia entre el currículo oficial, el currículo que se enseña y el currículo que se aprende en el campo de la educación ambiental. Ante todo, porque priorizar las experiencias ecológicas en la planeación y el desarrollo del PRAE sitúa a la subjetividad de los educandos en el centro del proceso de formación ambiental en un camino de doble vía: de ida, mediante la exteriorización de sí mismos en el encuentro sensible y directo con las realidades ambientales de su territorio; y de vuelta, mediante la decantación compartida de dicha experiencia ecológica a través de la reflexión individual y la investigación colectiva en torno a cómo salvaguardar las condiciones ambientales del territorio.

Las experiencias educativas en el escenario de la educación ambiental tienen la capacidad de trascender la escolarización formal de los educandos en el marco del PRAE, para agenciar su subjetividad en otros escenarios de socialización. El poseer experiencias ambientales desarrolla el potencial de modificar imaginarios, hábitos y prácticas ecológicas gracias al proceso de reflexión posterior que acontece durante la significación de la experiencia educativa. Por ello, deberían constituir la columna vertebral del PRAE como dispositivo educativo para formar subjetividades ambientales en el contexto escolar.

Discusión y recomendaciones

El marco de análisis de la subjetividad ambiental permitió comprender la importancia que tienen las experiencias educativas relacionadas con el PRAE en las prácticas y discursos de los niños, niñas, jóvenes, adultos, entre otros agentes que participan de estas. Aproximarse al PRAE en calidad de dispositivo educativo, desde este enfoque, se configuró en una posibilidad de abordar la educación ambiental en toda su complejidad e integralidad. Se contribuye, así, a una comprensión profunda de su papel en la configuración de modos de ser, vivir, pensar, sentir y hacer de los sujetos respecto al entorno natural, en diferentes niveles (local, regional, nacional y global). Lo anterior concuerda con lo que plantean Torres, Britto y Molina (2018), quienes reconocen que la escuela, a través de la oferta de diversos recursos y experiencias, se constituye en un agente catalizador en la construcción existencial de los estudiantes, al fomentar su propia subjetividad en el marco de la convivencia social y la libertad individual.

En este marco de análisis, se evidenció la interdependencia entre el enfoque de la educación ambiental y el tipo de subjetividad que se desarrolla. Las corrientes conservacionistas y científicas que predominan en la escuela colombiana tienen un alcance informativo e instrumental, pero no necesariamente generan transformaciones en el pensamiento y la acción de los estudiantes. Por el contrario, enfoques más innovadores e integrales, como el crítico, no se enmarcan en la visión de la educación hegemónica, y reconocen la capacidad de agencia de los individuos. Ello potencia la configuración de subjetividades ambientales, a partir de prácticas contextualizadas, experienciales y significativas. Esta investigación destaca la importancia creciente de que la educación ambiental participe en el debate intelectual de manera comprometida, que cuestione los códigos que dan forma a la racionalidad ambiental dominante y respalde perspectivas teóricas y pedagógicas que validen modos de teorizar y actuar alternativos (Caride y Meira 2001).

Para futuras investigaciones es fundamental ampliar la comprensión de la categoría de subjetividades ambientales en el contexto escolar, con el objetivo de perfilar, con mayor precisión, el proceso mediante el cual los individuos comienzan a considerar al medio ambiente como un eje articulador de sus pensamientos y acciones. Por lo tanto, es necesario categorizar el tipo de subjetividad que se configura, según el enfoque teórico y pedagógico de la educación ambiental. De esta manera, se podrá obtener una visión más completa de cómo se desarrollan y transforman las subjetividades ambientales en el ámbito educativo formal.

Se recomienda que los próximos trabajos que se desarrollen en este campo puedan, por un lado, crear repertorios didácticos que permitan la traducción de las principales contribuciones teóricas y pedagógicas con enfoque integral y crítico a las realidades y desafíos del entorno escolar, mediante la estrategia transversal del PRAE. Este ejercicio de transposición tiene como objetivo fomentar e iluminar la implementación transformadora de la educación ambiental. En este sentido, planteamientos como los que proponen Figueroa e Imperador (2021) demuestran la importancia de reflexionar sobre la capacidad de los proyectos ambientales para formar sujetos críticos y comprometidos con su interdependencia con la naturaleza en el territorio colombiano, sobre todo, frente a la crisis ecológica actual. Y, por otro lado, contemplen la formación docente como un elemento clave para potenciar los procesos de educación ambiental dentro y fuera del aula, y en la creación de escenarios educativos que generen conciencia y promuevan cambios en el territorio y en los individuos que participan de ellos. Flórez-Espinosa, Velásquez-Sarria y Arroyave-Escobar (2017) afirman que la formación de maestros en educación ambiental debe abordar aspectos epistemológicos, teóricos, metodológicos, pedagógicos, didácticos y curriculares para lograr una mejor comprensión de este componente.

Por último, en términos metodológicos se sugiere complementar el análisis crítico documental con el trabajo de campo, a partir de estudios de caso que permitan estudiar el diseño y la implementación de la educación ambiental escolar en un contexto territorial. Para desarrollar este tipo de investigaciones es conveniente adoptar metodologías cualitativas que permitan indagar cómo las experiencias pedagógicas y educativas de formación ecológica han transformado la subjetividad ambiental de los actores escolares y comunitarios, a nivel individual y colectivo. La recolección y el análisis de narrativas puede ser uno de los métodos más idóneos, mediante instrumentos como las entrevistas, los grupos focales, las historias de vida, las cartografías socioambientales y los talleres lúdico-participativos.

Conclusiones

La presente investigación documental desarrolló una interpretación crítica sobre los alcances, las limitaciones y las potencialidades de las políticas educativas que han escolarizado la educación ambiental en el escenario colombiano durante los últimos 30 años, mediante el dispositivo del PRAE, en relación con el agenciamiento de subjetividades ambientales dentro del contexto escolar. Entre sus principales aciertos debe destacarse la escolarización de la educación ambiental, como componente transversal del currículo, así como la participación escolar y comunitaria activa, que acompaña la formulación, ejecución y evaluación del PRAE desde un enfoque territorial, el cual profundiza la apropiación social de los proyectos ecológicos involucrados.

Entre las mayores limitaciones del PRAE sobresale su concepción limitada del concepto de ambiente, que se reduce, de manera exclusiva, a una mirada instrumental o conservacionista sobre el entorno ecológico, la cual desconoce la integración e interdependencia en que coexisten los sistemas sociales y los sistemas naturales. Esta mirada se reivindica dentro de los principios de la ética ecológica y la ecología política. El paradigma actual de descentralización educativa y autonomía curricular otorga a cada escuela un margen amplio de soberanía y autogobierno sobre la formulación e implementación del PRAE. Ello, si bien fortalece la pertinencia y significación de los procesos escolares en el territorio, también dificulta la adopción de un mismo enfoque de educación ambiental en el panorama educativo nacional. Además, la flexibilidad y la transversalidad de su diseño y ejecución contribuyen a la posible distancia entre el funcionamiento del PRAE como currículo oficial, como currículo que se enseña y como currículo que se aprende, lo que afecta la profundidad y consistencia de la formación ambiental en el contexto escolar.

Es esencial clarificar que este estudio propone la consideración de las subjetividades en la aplicación de políticas ambientales educativas. Este enfoque representa el aporte central del artículo, al enfatizar la relevancia de las subjetividades ambientales en el marco del PRAE. Dicha propuesta se alinea con el objetivo de profundizar en el entendimiento de cómo las políticas y dispositivos educativos, como el PRAE, pueden utilizare de manera efectiva para fomentar una conciencia ambiental integral dentro del contexto escolar, y contribuir, así, al desarrollo de una pedagogía más reflexiva y significativa en el ámbito de la educación ambiental.

Por último, se exploró el potencial pedagógico de las categorías de subjetividad ambiental y experiencia educativa como posibles catalizadores para fomentar una educación ambiental más trascendente, profunda y significativa por medio del PRAE. El enfoque de la subjetividad centraliza la formación de los educandos como eje articulador de la educación ambiental escolar, y plantea, así, una valiosa correspondencia entre la comprensión y la transformación de las realidades ambientales que circundan el territorio escolar, que se enmarcan dentro del PRAE, y la reconfiguración del ser, el pensar, el sentir, el decir y el hacer con que los educandos se relacionan con su entorno natural. La integración pedagógica de ambos conceptos como espina dorsal de la educación ambiental escolar puede fortalecer el potencial del PRAE como dispositivo para agenciar en los estudiantes la configuración de una subjetividad ambiental crítica, que trascienda el contexto de la escuela y les permita constituirse actores ambientales, con la capacidad y voluntad de comprender y salvaguardar las realidades ecológicas de su territorio.