Introducción

Desde hace varias décadas, Olson (1965) propuso el concepto de “acción colectiva”: una actividad que realiza en conjunto un grupo de personas, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y lograr un objetivo común. Aunque existen evidencias empíricas abrumadoras que explican las dificultades para establecer acciones colectivas, varios estudios de caso demuestran que los individuos pueden colaborar para lograr beneficios del grupo al que pertenecen, sobre todo cuando dentro de sus comunidades existen instituciones y normas consolidadas (Ostrom 2000; Merino 2006). Estos casos también han encontrado que la presencia de valores como la confiabilidad, la confianza y el sentido de justicia al interior de los grupos sociales motivan a los individuos a actuar de manera colectiva (Ostrom 2010).

Por su parte, el capital social se define como un constructo teórico que propone escenarios donde valores como la reciprocidad, la cooperación, la comunicación, la tolerancia y la inclusión social pueden crear un entorno ideal para la solución de problemas socioambientales (Villalonga-Olives y Kawachi 2015). Por lo tanto, las acciones colectivas contemplan formas de capital social o sus elementos constitutivos, sobre todo, relacionados con la existencia de instituciones y redes que se enmarcan en relaciones de confianza, y permiten reducir costos de transacción, que de otro modo no se lograrían. Se considera al capital social el factor más influyente en la construcción y el fortalecimiento de capacidades socio organizativas y un facilitador de acciones colectivas (Gilmour, Dwyer y Day 2011; García-Amado et al. 2012; Villalonga-Olives y Kawachi 2015).

El capital social también se reconoce como un activo de los grupos sociales pobres y/o marginados de las comunidades. Ante la falta de recursos materiales y humanos, estos grupos generan capital social a través de amigos, familiares u otras personas cercanas para afrontar momentos de crisis (Arriagada 2005). Cuando se encuentra presente, Durston (2002) considera al capital social un atributo importante en las comunidades, porque mejora las relaciones, los esfuerzos mancomunados y puede contribuir a la reproducción del sistema institucional comunitario y a su sustentabilidad sistémica. Sin embargo, las crisis económicas, los conflictos sociales y la violencia estructural pueden afectar de forma negativa las relaciones y el bienestar de las personas que viven en estas comunidades rurales marginadas. Pueden darse efectos contrarios al bien común, como en algunas comunidades étnicas o religiosas, que ejercen prácticas excluyentes o no respetan los derechos humanos fundamentales. En estos casos, la cooperación para el bien común jamás se alcanza (Durston 2002).

La restauración ecológica, que se define como “el proceso de ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido” (SER 2004), cobra impulso debido a que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU 2020) declaró que el período 2021-2030 será la “década de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas”. Esta iniciativa tiene el objetivo central de restaurar 350 millones de hectáreas en todo el planeta (ONU 2020).

Sin embargo, varios autores consideran que la definición establecida por la Sociedad de Restauración Ecológica (SER por sus siglas en inglés) y los objetivos de la Década deberían ser más complejos. Ponderan que la restauración ecológica no es una solución única a un problema único, y que en la práctica, esta actividad requiere de la participación de diversos actores sociales, e incorpora diferentes perspectivas e intereses (Gross 2006). Por tal razón, la restauración ecológica debe tener como objetivo, además de reparar un ecosistema, generar acciones colectivas, aprendizaje social, nuevos valores humanos y nuevas relaciones políticas con la naturaleza, que garanticen la apropiación social del proyecto a largo plazo (Higgs 2005; Baker, Eckerberg y Zachrisson 2014; Ceccon, Rodríguez León y Pérez 2020a).

En México, el 60 % de las comunidades rurales se encuentran en áreas naturales protegidas (Bezaury-Creel, Gutiérrez-Carbonell y Remolina 2009), y la mitad de ellas viven en pobreza extrema (CONEVAL 2019). Además, el mayor porcentaje de pobres en ese país pertenece a comunidades indígenas, y su proporción puede variar de manera considerable, según el estado: desde 0,22 %, en Zacatecas hasta 58,96 %, en Yucatán (INEE 2005). Ello demuestra una gran desigualdad regional. Debido a que ese país se considera megadiverso, ya que alberga al 12 % de la biodiversidad mundial (CONABIO 2012), estos pobladores rurales pobres son, en muchos casos, quienes toman la decisión sobre el destino de esta mega biodiversidad. Por lo tanto, es apremiante involucrar a comunidades en los proyectos de conservación y restauración (Ceccon et al. 2015; Ceccon, Méndez-Toribio y Martínez-Garza 2020b).

Otra característica importante de México es la tenencia de la tierra. En 1917, la constitución mexicana estableció tres formas diferentes: privada, pública y social. La propiedad social se subdividió, además, en comunal (que se había establecido antes de la conquista española) y “ejidal” (que se estableció después de la revolución agraria mexicana) (Alcorn y Toledo 1998). En 2007, esas tierras sociales cubrían el equivalente al 53,4 % del territorio mexicano (INEGI 2007). En ese país, el término comunidad, por lo general, se refiere a grupos indígenas organizados, que todavía llevan a cabo algunas prácticas culturales/comunales tradicionales que son anteriores a la conquista española (Alcorn y Toledo 1998). Sin embargo, con la globalización y el neoliberalismo, la gran tradición cultural mexicana de realizar acciones colectivas relacionadas con su alta diversidad ambiental, corre el riesgo de desaparecer, sobre todo, porque la presencia de instituciones tradicionales no garantiza que haya organización y confianza. La presencia de capital social y de instituciones comunitarias no son características equivalentes (Durston 2002; Arriagada 2005)

El objetivo de este estudio es resaltar, a través de la sistematización de dos estudios de caso contrastantes, la importancia del capital social para garantizar el éxito y la permanencia de proyectos de restauración participativos en tierras comunales de México. Por lo general, los estudios de caso representan la estrategia preferida cuando el investigador tiene poco control sobre los acontecimientos, y cuando la atención se centra en fenómenos contemporáneos dentro de algún contexto de la vida real (Yin 2016). La metodología de la sistematización se entiende en este trabajo como un proceso en el que se cumplen determinados requerimientos y se aplican diversos métodos, procedimientos y medios, que permiten la organización del análisis del contenido e integración de los resultados de investigaciones. Esta estrategia se pudo realizar debido a que la autora ha trabajado muchos años en la coordinación de los dos proyectos de restauración participativa que se analizaron.

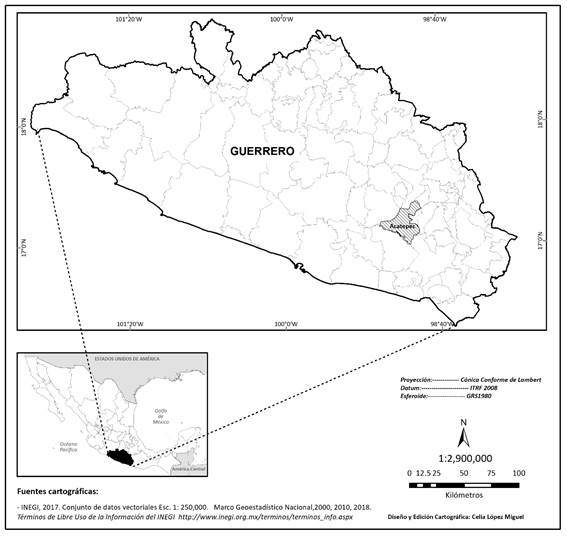

Uno de los proyectos, “Restauración del paisaje en el territorio de la organización no gubernamental Xuajin Me´Phaa”, está ubicado en una comunidad indígena tradicional de La Montaña, en el estado de Guerrero, con un alto nivel de pobreza. Allí se creó, en 2006, una organización no gubernamental (ONG) conocida como Xuajin Me´Phaa (en adelante ONG), con el objetivo de cultivar y vender productos orgánicos (Hernández-Muciño et al. 2018). Esta ONG presenta un alto nivel de capital social (8,5 en una escala de 10), según evaluó Galicia-Gallardo et al. (2019), y su territorio presenta un patrón espacial con paisajes altamente modificados por el ser humano (Vargas- Cárdenas et al. 2022).

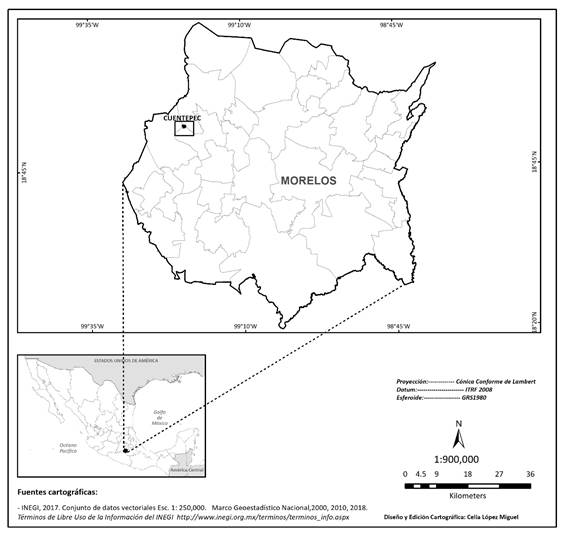

El otro proyecto, que se denominó “Estación de restauración ambiental Barrancas del Río Tembembe” (en adelante Estación de restauración) también se llevó a cabo en una comunidad indígena tradicional de Cuentepec, en el estado de Morelos. Esta comunidad presenta un alto nivel de pobreza y de conflictos socioambientales externos e internos (sobre todo por la tierra y el agua), lo que llevó a un bajo nivel de capital social (Paz 2009). En este paisaje altamente modificado por el ser humano, la mayoría de los bosques se destruyeron a finales del siglo pasado por causa de los ingenios azucareros, que más tarde se fueron sobrepastoreados (Gómez-Garzón 2002).

Antecedentes de los proyectos de restauración

Proyecto “Restauración del paisaje en el territorio de la organización no gubernamental Xuajin Me´Phaa”. Descripción de la región de estudio

La ONG indígena Xuajin Me´Phaa se encuentra en el municipio de Acatepec (17° 00' y 17° 22' N, 98° 49 y 99° 11' W), en la zona de La Montaña, en el estado de Guerrero (Figura 1); la altitud varía entre los 300 y 2600 metros sobre el nivel del mar (msnm). El área del proyecto de restauración comprende 13 468 800 hectáreas (ha) en tres microcuencas (Borda-Niño, Hernández-Muciño y Ceccon 2017). El clima es cálido y subhúmedo, con lluvias en verano y con una precipitación total anual de 1800 mm. La temporada de lluvias comienza en abril y finaliza en noviembre, y la mayor precipitación se registra en septiembre (434 mm). La temperatura media anual es de 27,7°C (SMN 2017). La orografía es en su mayor parte accidentada: el 70 % del relieve es montañoso; el 20 %, semiplano; y el 10 %, llano. La vegetación la componen, sobre todo, pequeños y aislados fragmentos de bosque de selva baja caducifolia, en las partes bajas, y bosques de coníferas y encinos, en las partes altas (Borda-Niño, Hernández-Muciño y Ceccon 2017).

El estado de Guerrero, en México, se caracteriza por registrar altos niveles de pobreza (64,4 % de los habitantes viven en pobreza y 23 %, en pobreza extrema) (CONEVAL 2019). La Montaña ha sido una de las regiones más pobres de México, con uno de los índices de desarrollo humano más bajos (0,515) (Sierra 2007). En esta región, comparten el territorio etnias de los tlapanecos o mee´phaa, mixtecos o naa savi, nahuas y amuzgos. De manera constante, ha sido afectada por una violencia estructural que la mantiene marginada de los servicios de salud, educación y comunicación (Galicia-Gallardo et al. 2019) (mapa 1).

La historia del proyecto

La ONG indígena Xuajin Me'Phaa fue creada en 2006 para integrar a unos 300 agricultores con sus familias, pertenecientes a 14 comunidades que se dedicaban a la producción orgánica de miel, frijoles (Phaseolus vulgaris L.), plátanos (Musa paradisiaca L.), piña (Ananas Comosus L.), café (Coffea arabica L.) y jamaica (Hibiscus sadariffa L.), el cultivo más importante en términos de ingresos (Hernández-Muciño et al. 2018). Integran la ONG 40 miembros de la Asamblea General de Delegados: siete, del Consejo de Principales; tres, del Consejo Directivo; tres, del Consejo de Vigilancia; y 27 técnicos comunitarios de las 14 comunidades. Cuenta también con un equipo operativo de 20 personas (monitores), bajo la dirección de un coordinador general. Este equipo, junto con los técnicos comunitarios, diseña y ejecuta actividades que incluyen los siguientes temas: diseño de proyectos, supervisión forestal y de viveros, supervisión agroecológica, certificación orgánica, apicultura, administración, contabilidad y capacitación (Hernández-Muciño et al. 2018).

En 2008, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM) comenzó a trabajar con esta ONG indígena para llevar a cabo proyectos de restauración local y del paisaje; en 2013, se firmó un convenio formal entre ambos (Ceccon 2020). La metodología de trabajo que utilizaron los investigadores del CRIM-UNAM fue la de investigación- acción participativa (IAP). Esta tiene como principio que investigadores y participantes trabajen juntos para comprender determinada situación problemática y cambiarla para mejor, en un ciclo iterativo de investigación, acción y reflexión (Reason y Bradbury 2008).

En las asambleas de la ONG, los monitores presentan con periodicidad los temas prioritarios, mientras que los investigadores del CRIM-UNAM lo hacen dos veces al año, y se registran las opiniones de los participantes. Los grupos de trabajo los forman personas interesadas, que designan un comité de liderazgo y este participa en el diseño y la ejecución de los proyectos y los planes de trabajo acordados para abordar los problemas identificados por el grupo. El comité de la ONG y los investigadores del CRIM-UNAM presentan informes a las comunidades y a la ONG (Hernández-Muciño, et 2018; Galicia-Gallardo et al. 2021). Las características organizativas antes mencionadas ayudan a la ONG a alcanzar un alto nivel de capital social. Ello se refleja en una gran participación y confianza, junto con una buena capacidad para aumentar la innovación, la adaptabilidad (Galicia-Gallardo et al. 2019) y la resiliencia (Galicia- Gallardo et al. 2021, 2023). Es posible que estas características hayan influido con fuerza, en el éxito a largo plazo del proyecto de restauración del paisaje junto con el CRIM-UNAM.

El principal objetivo del proyecto de restauración impulsado por el CRIM-UNAM fue diagnosticar, de manera colectiva, los problemas socioambientales de la ONG, y tratar de resolver algunos de ellos a través de la investigación aplicada, siempre con la participación efectiva de los miembros de la ONG.

Síntesis de los logros del proyecto

La escala de planificación de la restauración que se acordó entre los investigadores del CRIM-UNAM y la ONG fue el paisaje. Este consiste en áreas físicas de gran escala con actividades ecológicas, sociales y económicas superpuestas, así como con múltiples funciones y servicios, que incluyen alimentos, biodiversidad, agua y vivienda, entre otros (Sayer et al. 2013). El proyecto consta de tres etapas de retroalimentación: diagnóstico, experimental y evaluación (figura 1).

Estudios de diagnóstico revelaron que el paisaje exhibía un patrón espacial típico de paisajes altamente modificados por el ser humano (PAMH). Los remanentes de vegetación nativa estaban aislados y eran pequeños e irregulares en tamaño (< 21 ha) (Borda-Niño, Hernández-Muciño y Ceccon 2017). También se encontró que, para garantizar un mayor aporte de estos PAMH a la conservación de aves, era necesario mejorar la calidad de la matriz, al reducir la pérdida de bosque y aumentar su cobertura y diversidad taxonómica (Vargas-Cárdenas et al. 2022).

Otro diagnóstico importante fue evaluar el papel que jugaron 200 huertos, en los patios traseros que restauró la ONG, en la calidad de vida de la población y en la conexión del paisaje (como puntos de conexión). Se encontró que los traspatios tenían un papel relevante en la seguridad alimentaria y en la conservación de aves. En estas pequeñas áreas (de aproximadamente 400 m2) se encontraron que animales y aves de gran diversidad y número, polinizaban y dispersaban gran parte de las especies vegetales (Aguirre-Saucedo y Ceccon 2020; Vargas-Cárdenas, Navarro-Sigüenza y Ceccon 2023).

Otro estudio mostró que el 100 % de las familias utilizaban leña para cocinar y se desarrollaron modelos de restauración con base en las percepciones que tenían las personas sobre la degradación del paisaje local y sus necesidades de leña (Miramontes et al. 2012; Salgado-Terrones, Borda-Niño y Ceccon 2017).

Un análisis de la sostenibilidad en la producción orgánica de hibisco mostró niveles óptimos, muy por encima de los del sistema convencional. Esta sostenibilidad del sistema de hibisco orgánico se logra mediante un alto nivel de capital social dentro de la ONG. Ello refleja una gran participación, confianza, innovación y adaptabilidad (Galicia-Gallardo et al. 2019). Uno de los puntos críticos del análisis fueron los bajos rendimientos de hibisco. El grupo CRIM-UNAM inició investigaciones experimentales para mejorar los rendimientos de hibisco y maíz (principal fuente de alimento), por medio de enmiendas orgánicas y sistemas agroforestales que aumentaron, de manera notable, la productividad de ambos cultivos. También introdujeron árboles nativos multipropósitos al sistema y mejoraron la calidad del suelo (Hernández-Muciño, Sosa-Montes y Ceccon 2015; Silva-Galicia et al. 2021, 2023). Hasta el momento, este proyecto ha proporcionado muchos trabajos de investigación y docencia: diez tesis de posgrado, 11 artículos y 13 capítulos de libros.

Lecciones aprendidas

A solo cinco años de que la ONG y el CRIM-UNAM iniciaran su trabajo conjunto, se pudo constatar un aprendizaje social sobre la importancia de la restauración del paisaje entre los miembros de la ONG. En 2013, esta obtuvo, por iniciativa propia, un financiamiento externo para llevar a cabo un proyecto participativo de restauración productiva, que se destinó a la restauración de 200 huertos en los patios traseros de los residentes de las 14 comunidades de la ONG (Figura1). Más tarde se realizaron varios estudios por parte del CRIM-UNAM para evaluar los beneficios socioambientales que proporcionó el proyecto (Figura1) (Borda-Niño et al. 2016; Aguirre-Salcedo y Ceccon 2020; Vargas-Cárdenas, Navarro-Sigüenza y Ceccon2023).

Este proyecto es testigo de que existe la posibilidad de que haya ocurrido un cambio en los valores ambientales entre los miembros de la ONG. Estos van más allá de la mera recuperación de la vegetación, debido, es probable, a la participación efectiva de sus miembros en las diversas actividades de restauración que impulsa el CRIM-UNAM, y a su alto nivel de capital social.

La burocracia de las instituciones y del Gobierno son las limitaciones que ha encontrado la organización, lo que dificulta la acción comunitaria y la administración de los recursos. Los procesos de desarrollo en la región son muy lentos y largos porque resulta necesario operar con todas las limitaciones que impone la pobreza. Por lo tanto, no siempre se pueden sentar las bases para el mejoramiento comunitario en poco tiempo, sobre todo, porque a medida que se avanza, varias comunidades desean sumarse a los programas y los recursos se vuelven insuficientes (Galicia-Gallardo et al. 2021).

Figura 1 Marco del proyecto de restauración del paisaje del CRIM-UNAM realizado con la ONG Xuajin Me´Phaa. Se utiliza la metodología investigación-acción participativa, en la región de La Montaña, estado de Guerrero.

La dependencia de las ONG del financiamiento gubernamental se reconoce negativa por sus miembros, porque genera en las comunidades expectativas poco realistas sobre la entrada de recursos, y ello causa conflictos una vez que finaliza el apoyo. Por lo tanto, los objetivos de la ONG son generar proyectos rentables y autogestionados que diversifiquen las opciones económicas de sus miembros. El último presupuesto se destinó a instalar centros de capacitación en las comunidades, con el propósito de que funcionen como fuentes de futuros proyectos productivos vinculados al proyecto agroecológico, a la cooperativa agrícola y a un futuro mercado orgánico, con enfoque en el bienestar de los pequeños productores indígenas (Hernandez-Muciño et al. 2018).

El CRIM-UNAM y la ONG trabajan juntos desde hace más de 15 años. La restauración productiva (Ceccon 2013, 2020), desde 2019, la promueve también el Gobierno Federal de México en La Montaña, como parte del programa conocido como “Sembrando Vida” (Sembrando Vida 2024).

Proyecto Estación de restauración Barrancas del río Tembembe. Descripción de la región de estudio

La comunidad de Cuentepec se encuentra en el estado de Morelos, en el centro sur de México (18° 54’ 34” N y 99° 20’ 23” W) (mapa 2). El proyecto abarcó toda el área de Cuentepec (7000 ha). En este lugar, la tenencia de la tierra es ejidal y comunal. Sin embargo, solo 1552 ha de tierras fueron parceladas por ser aptas para la agricultura, mientras que 2214 ha, en teoría, son de uso común: pastos y áreas de bosques (Landázuri-Benítez 1997). El pueblo tiene una superficie de 67 ha y 3192 ha corresponden a ríos, arroyos y cuerpos de agua de las quebradas y del cauce del río Tembembe. Esta región tiene una temperatura promedio mensual de 18 a 20°C (máx. 30,1°C y min. 12,8°C); una altitud promedio de 1486 msnm; y una precipitación anual de entre 1000 y 1500 mm, con una estación seca bien definida, que va de octubre a mayo (Gómez- Garzón 2002).

La vegetación predominante es el bosque tropical seco (Miranda y Hernández 1963). A pesar de estar ubicada a solo 15 kilómetros al oeste de Cuernavaca, capital de Morelos, la comunidad indígena de Cuentepec es una de las más marginadas y empobrecidas de ese estado, sobre todo por el aislamiento geográfico originado a partir de la presencia de una serie de barrancas. Los habitantes de Cuentepec son descendientes de los tlahuicas, y su identidad se evidencia en el uso habitual de la lengua náhuatl, en la vestimenta tradicional de mujeres y hombres mayores, en las prácticas agrícolas y en los rituales civiles y religiosos, entre otros aspectos (Paz 2009).

La historia del proyecto

En 2003, a través de un acuerdo formal, la comunidad de Cuentepec, por iniciativa propia, otorgó, mediante un comodato y por un período de 30 años, 100 ha de pastizales severamente degradados para que los restaurara el CRIM-UNAM. Para ello, se desarrolló el proyecto de la Estación de Restauración Barrancas del río Tembembe. Su objetivo general era, a través de tesis de grado y de posgrado y de proyectos de investigación, y mediante la metodología de investigación-acción participativa, restaurar los bosques naturales de las 100 ha de la Estación de restauración. También restaurar la capacidad productiva de las propiedades comunitarias circundantes, y mejorar así la calidad del suelo y proporcionar leña, forraje y alimentos, con el fin de contribuir al bienestar de la población local.

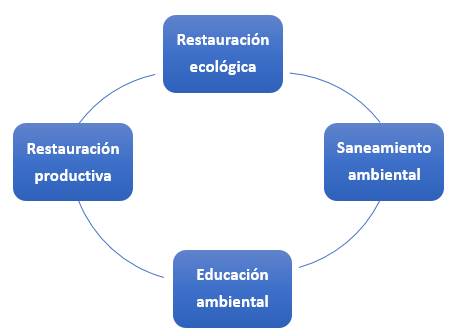

Además del programa de restauración ecológica que se desarrolló al interior del área de la Estación de restauración, se crearon otros tres: i) restauración productiva: desarrollo de técnicas agroforestales y agroecológicas en tierras agrícolas alrededor de la Estación de restauración para producir leña y alimentos para los miembros de la comunidad y conectar el paisaje (Ceccon 2013, 2020) (ii) saneamiento ambiental: mejora del manejo de residuos y construcción de cisternas para capturar agua de lluvia en el pueblo de Cuentepec; y iii) un programa de educación ambiental para estudiantes locales de primaria y secundaria (Ceccon, García-Barrios y Toledo 2014) (figura 1; figura 2).

El agua: la fuente del conflicto

Aunque Cuentepec se ubica a orillas del río Tembembe, uno de sus principales problemas es el acceso al agua, solo alcanzable en barrancas de aproximadamente 200 m de profundidad. Por ello, en 1953 esta comunidad firmó un convenio con la comunidad de Ahuatenco, en el vecino Estado de México, para la obtención de agua. En ese momento, se estableció que la comunidad de Ahuatenco se la proporcionaría a Cuentepec a través de un canal abierto del río Mexicapan, a cambio de que la comunidad de Ahuatenco usara 100 ha de las tierras comunales de Cuentepec para pastoreo. Es importante notar la ausencia del Gobierno en un asunto que, sin duda, era de su competencia, pues en México el agua es propiedad de la nación (Constitución Política de los Estados Mexicanos 1917, art. 27), y su suministro a la población es un asunto de utilidad pública (Paz 2009).

El convenio de 1953 se renovó en la década de 1980; esta vez el agua provenía del manantial Amapola y el gobierno del estado de Morelos dio un aporte económico al transporte del agua a través de tuberías. La negociación por el agua, sin embargo, ha generado conflictos, incluso, al interior de la comunidad de Cuentepec. En diversas ocasiones, durante las últimas décadas, campesinos sin tierra de esta comunidad se asentaron y cercaron pastizales que formaban parte del acuerdo antes mencionado, lo que provocó un reclamo por parte de Ahuatenco. En el ámbito interno, las autoridades agrarias de Cuentepec nunca reconocieron los derechos de los campesinos locales solicitantes, y los conflictos siempre se resolvieron a favor de Ahuatenco (Paz 2009).

A lo largo de su historia reciente, y debido a la escasez, Cuentepec se ha visto obligada a intercambiar agua por territorio. Un acuerdo intercomunitario de buena voluntad entre vecinos, pero sin sustento legal, privó a Cuentepec de su autonomía para tomar decisiones dentro de su territorio, ya que sus vecinos de Ahuatenco piensan que también les pertenece. Los habitantes de Cuentepec deben consultarlos o, incluso, pedirles permiso ante cualquier decisión sobre sus recursos naturales. Este acceso irrestricto a las tierras de pastoreo comunitario las ha expuesto a un deterioro visible, provocado por el sobrepastoreo, sin que se tomen acciones para detener ese proceso (Paz 2009).

Síntesis de los logros del proyecto

Programa de restauración ecológica: se generaron bases de datos florísticos sobre plantas vasculares de laderas y zonas de vegetación ribereña de Xochicalco (zona cercana a la estación donde se conserva mejor la vegetación nativa), para utilizarlas como ecosistemas de referencia. Se realizaron estudios sobre fenología y propagación de especies arbóreas nativas. También se estableció la delimitación de unidades paisajísticas, y se realizó el análisis de la fragmentación y el estado de conservación o deterioro de la vegetación. Además, se estudiaron factores de perturbación antrópicos y naturales. Se realizaron análisis físicos y químicos básicos en el río Tembembe, y se desarrollaron modelos de flujo hidráulico. Se establecieron parcelas experimentales en un área de 40 ha para evaluar el comportamiento de 24 árboles y arbustos multipropósito, bajo diferentes condiciones microambientales (Ceccon, García-Barrios y Toledo 2014). Dentro del proyecto se produjeron alrededor de 12 artículos y 13 disertaciones (Bonfil et al. 2016).

Programa de restauración productiva: el primer paso de este programa fue evaluar el mercado y el consumo de leña en Cuentepec. Las familias utilizaron estrategias para combinar el uso de varios tipos de combustibles, en lugar de hacer cambios graduales hacia tecnologías modernas (Ceccon, García-Barrios y Toledo 2014). El segundo paso fue establecer la restauración productiva a través de experimentos agroforestales/agroecológicos, que se llevaron a cabo en propiedades de los habitantes de la comunidad de Cuentepec. Las técnicas de manejo y las especies que se utilizaron en los experimentos se obtuvieron a partir del intercambio de saberes entre investigadores y agricultores (Vázquez-Perales et al. 2005). Durante este programa se desarrollaron una publicación y una tesis doctoral:

Programa de saneamiento ambiental: se construyeron una cisterna pública (en la escuela secundaria) y 45 cisternas privadas, con la finalidad de almacenar agua de lluvia (Bonfil et al. 2016).

Programa de educación ambiental: el programa de educación ambiental se implementó en las escuelas primaria y secundaria de la comunidad de Cuentepec. Se realizaron entrevistas con profesores para conocer su percepción sobre la calidad del medio ambiente en su territorio (Ceccon, García-Barrios y Toledo 2014). Los resultados se reportaron en un informe técnico institucional, donde el resultado más notable fue que, a pesar de los muchos años que han vivido la escasez de agua, los entrevistados colocaron a este recurso en el quinto lugar entre los mayores problemas ambientales locales (figura 2).

Lecciones aprendidas

Según Bourdieu (1986), una condición básica para la existencia de capital social en la gestión de los recursos naturales es que existan relaciones que permitan a los individuos reclamar el acceso a estos recursos, así como su disponibilidad y calidad. En Cuentepec, esos recursos naturales (agua y pastizales) no pertenecían solo a los miembros de dicha comunidad, porque también estaban bajo la voluntad de los habitantes de Ahuatenco. La distribución de estos recursos se empleó para mantener posiciones de poder, lo que, incluso, generó situaciones de escasez y degradación de estos recursos naturales.

Si bien se cumplieron algunos objetivos sociales y varios ecológicos, en los nueve años de existencia de la Estación de restauración, la participación efectiva de la comunidad en los programas nunca pudo lograrse, debido a los conflictos históricos antes mencionados. En la práctica, solo una pequeña parte de la población conocía y participaba en los proyectos. La participación ha sido, sobre todo, funcional, es decir, los mismos actores locales participaron, de una u otra manera, en todos los proyectos. Ello se debió a que fueron seleccionados por las autoridades ejidales, quienes eligieron a personas de un pequeño grupo de su propio interés, o a miembros de sus familias. En las asambleas participaban pocas personas, ya que debían convocarlas las autoridades ejidales. El grupo CRIM-UNAM tuvo que reconocer que pocas personas dentro de la comunidad conocían o participaron del proyecto. En 2012, entre otros conflictos regionales, violencia y un posible incendio intencional que destruyó 30 ha de áreas recién restauradas, el CRIM-UNAM rescindió el acuerdo y cesó sus actividades (Bonfil et al. 2016).

Conclusiones y recomendaciones

En las comunidades indígenas de México, la existencia de instituciones tradicionales autónomas no garantiza la gestión sostenible de los bienes comunales, ni asegura un nivel de capital social más allá de la masa crítica. Si bien ambas regiones, Cuentepec y La Montaña, mostraron varias similitudes socio ambientales, como la pobreza extrema, la degradación ambiental, una fuerte identidad cultural y la presencia de la institucionalidad en el manejo de bienes comunes, la contrastante magnitud preexistente de capital social entre ellas influyó, de manera drástica en el desarrollo de ambos proyectos participativos de restauración.

El elemento esencial para el éxito del proyecto de restauración de la ONG en La Montaña fue su capacidad colectiva para tomar decisiones y actuar conjuntamente para alcanzar objetivos de beneficio común. Ello deriva de componentes diversos de su estructura social, como son la confianza, las redes y la presencia de una organización productiva y constituida desde la base. Una de las principales razones por las que terminó el proyecto de la Estación de restauración en Cuentepec fue la existencia de conflictos históricos internos y externos por los recursos naturales, unida al hecho de que la estructura operativa tradicional de la comunidad no funcionaba adecuadamente para todos sus miembros. Ello redujo, de manera considerable, la magnitud de su capital social.

El éxito y la permanencia en el tiempo de un proyecto de restauración participativa se puede garantizar si dentro de la comunidad ya existe una organización construida desde abajo, con un fuerte sentido de identidad, que genere un buen nivel de confianza entre sus miembros. Además, debe contar con normas efectivas de colaboración y comunicación a través de redes internas y externas. Por lo tanto, la presencia de capital social podría determinar si una comunidad se beneficiará del aprendizaje social que pueden ofrecer los proyectos de restauración participativa.

Antes de iniciar un proyecto de restauración participativa es necesario saber si la magnitud del capital social dentro de la comunidad excede una cierta masa crítica. Este capital social puede garantizar que, además de la restauración de un ecosistema, se generen acciones colectivas, aprendizaje social, nuevos valores humanos y nuevas relaciones políticas con la naturaleza. Los recursos naturales disponibles y las condiciones socioeconómicas también juegan un papel relevante.