Introducción. El ladrillo, material atemporal

El ladrillo es un material que, a tenor de las últimas publicaciones y obras premiadas, está siendo revisado como elemento de expresión arquitectónica. Más allá de su función constructiva, sus propiedades físicas e innerentes al material lo hacen atractivo por aportar, una vez más, soluciones novedosas que abogan por la tradición y la sostenibilidad.

A lo largo del s. XX, el acero y el cristal se ensalzaron como estandarte de la nueva arquitectura; eran materiales nuevos cuyas reglas respondieron a la razón del cálculo más que a los cánones estéticos de los tratados. Tal vez, por esta circunstancia, el ladrillo resultó menos atractivo para los principios de la arquitectura moderna defendidos por Philip Johnson y Henry-Rusell Hitchcock en su libro The International Style, donde identificaron la modernidad con superficies blancas, lisas y tersas (1932).

Mies van der Rohe fue uno de los arquitectos que no renunció al uso del ladrillo visto como expresión de una nueva arquitectura. Sus obras comprendidas entre 1920 y 1930 están asociadas a imágenes llenas de texturas ricas en colores y brillos: el ébano de Macassar, el mármol de ónix, los aceros cromados o los vidrios reflectantes. Pero también es ilustrativo mirar hacia una dirección menos acostumbrada y conocer cómo Mies incorporó la modestia y el clasicismo del ladrillo a través de un lenguaje moderno e innovador. Para ello, resulta clarificador analizar a su antecedente Karl Friedrich Schinkel1, una de las pocas influencias reconocidas por el propio Mies, y cuya arquitectura utilizó el ladrillo de forma contemporánea como imagen elocuente. De hecho, Mies afirmó que los edificios de Schinkel “constituían un excelente ejemplo de clasicismo; el mejor que conozco y, sin duda, me fui interesando por él. Lo estudié con detenimiento y caí bajo su influencia” (Blake, 1970, p. 94).

Las arquitecturas de Mies y Schinkel son relativamente próximas en el tiempo, pero están adscritas a épocas diferentes. No obstante, ambas presentan valores atemporales, respiran claves sintácticas que trascienden el mero formalismo: son verdaderas, racionales, evidentes y responden a la lógica de der Zeitgeist. En este sentido Mies sugirió que “cualquier arquitectura está vinculada a su tiempo y sólo se puede manifestar a través de tareas vivas y mediante medios de su tiempo” (1924, p. 31). De una manera un tanto gráfica, podría decirse que Mies retomó el testigo de Schinkel, en cuanto al modo de utilizar el ladrillo, y lo condujo con éxito a la vanguardía del Movimiento Moderno. Así lo expresó el 20 de noviembre de 1938 con motivo de su discurso de ingreso como director del Departamento de Arquitectura del Armour Institute of Technology (AIT), recogido y traducido por Fritz Neumeyer:

El ladrillo es otro maestro pedagógico. ¡Qué espiritual es el pequeño formato tan manejable y utilizable para cualquier finalidad! ¡Qué lógica muestra su manera de ensamblarse! ¡Qué vivacidad revela su juego de juntas! ¡Qué riqueza posee incluso el paño de pared más simple! ¡Pero qué disciplina exige este material!

Así, cada material posee sus propias características, que hay que conocer para trabajar con él. Todo esto también es válido para el acero y el hormigón. En realidad, no esperamos nada de los materiales, sino únicamente de su empleo correcto. Tampoco los nuevos materiales nos aseguran una superioridad. Un material sólo vale lo que hagamos con él (Neumeyer, 1995, p. 480).

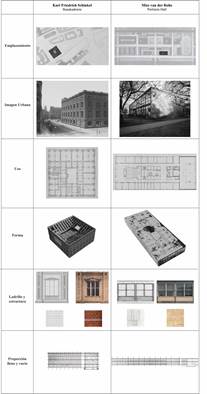

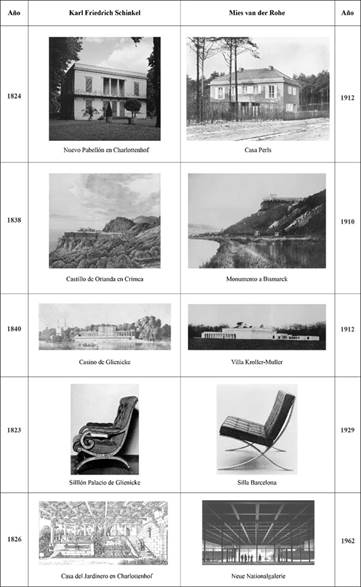

Los historiadores que han relacionado la obra de Schinkel y Mies, se han referido a las viviendas proyectadas por Mies en sus primeros años o a sus edificios públicos de mayor escala. De modo genérico, relacionan ambas arquitecturas en la continuidad de aproximación a sus edificios, el carácter fluido del límite y relación interior-exterior, o en la configuración de la planta (Colomés, 2014, p. 73). De forma más concreta, comparan el Altes Museum con el Edificio Bacardí o la Casa del Jardinero del Palacio de Charlottenhof con la Neue Nationalgalerie, pero la gran mayoría se queda en aspectos formales, imágenes más o menos sorprendentes por su gran parecido (Figura 1).

No obstante, las influencias de Schinkel sobre Mies son más profundas y afectan a la forma de enfrentarse al proyecto arquitectónico. Por ello, este artículo propone estudiar un tema concreto, el ladrillo y su expresión arquitectónica, dejando para distintas investigaciones otros materiales y otros aspectos relativos al proceso proyectual. En este sentido, la célebre cita de Mies, “la arquitectura empieza cuando se pone un ladrillo junto a otro” (Norberg-Schulz, 1958, pp. 615-618), se contextualiza con la dicha por Schinkel en su libro Sammlung Architektonischer Entwürfe: “[descripción Casa Feilner] Se espera que la arquitectura permanente, hermosa y verdadera, hecha de ladrillo, sea un ejemplo de imitación, tanto en edificios públicos como en privados” (Schinkel, 1858, p. 113).

Fuente: Autores (2023)

Figura 1: Comparativa en imágenes de las relaciones establecidas por la crítica entre Schinkel y Mies

Para indagar estas influencias en torno al lenguaje del ladrillo se propone revisar brevemente algunas obras de ambos autores, y con mayor profundidad la Bauakademie (Berlín, 1836) y el Perlstein Hall (Chicago, 1946), dos edificios de función arquitectónica similar, donde el ladrillo se proyectó como imagen arquitectónica e imagen de ciudad. La elección de los proyectos seleccionados responde, además, a que la Bauakademie ha sido considerada por la crítica como el edificio en donde Schinkel empleó el ladrillo de la forma más vanguardista para su época, y al hecho que el Perlstein Hall fuera el primer edificio del campus del Illinois Institute of Technology (IIT) en el que Mies utilizó el ladrillo sin función de carga, como parte del lenguaje compositivo de la fachada. En estos 110 años se produjo una evolución en las posibilidades del ladrillo como material de expresión arquitectónica, que fue desde la práctica de Schinkel en reforzar sus características estructurales con elementos de acero embebidos en las paredes de ladrillo, hasta la liberación de la función portante del muro construida por Mies en 1929.

El reconocimiento y puesta en común de la obra que ambos arquitectos materializaron con ladrillo busca aportar luz a lo que en su día planteó Wolf Tegethoff: “La pregunta que queda por hacer es hasta qué punto la brecha con Schinkel y la tradición neoclásica prusiana marcan el rumbo de la obra madura de Mies” (2001, p. 151).

Métodos. Análisis: el ladrillo como material de expresión arquitectónica

En este apartado se propone como método de investigación el conocimiento de las obras más relevantes de Schinkel y Mies construidas con ladrillo, los escritos que realizaron en relación con este material, y el análisis proyectual de la Bauakademie y el Perlstein Hall. Todo ello desde la óptica arquitectónica del ladrillo, resaltando aquellos aspectos que resultan más relevantes desde la documentación original consultada.

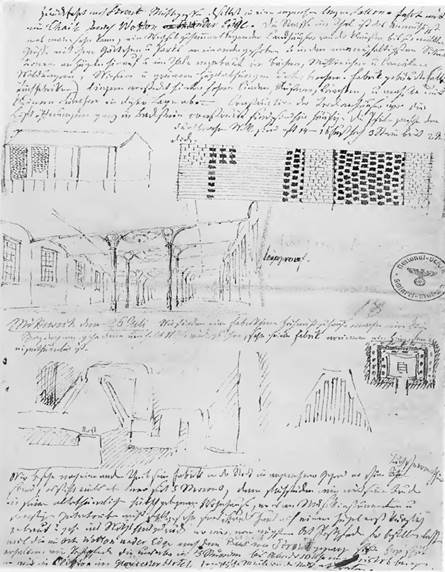

En el caso de la obra de Karl Friedrich Schinkel, las fuentes primarias utilizadas son sus propios dibujos y memorias sobre arquitectura y ciudad. En primer lugar, la colección de los diseños de Schinkel titulada Sammlung Architektonischer Entwürfe, que compila descripciones prácticas junto a láminas de planos, perspectivas y detalles de cada uno de sus proyectos. En segundo lugar, el diario de viaje de Schinkel que da a conocer bocetos y reflexiones de las arquitecturas que visitó. Por último, el libro Das Architektonische Schinkels Lehrbuch, cuya literatura ofrece una perspectiva más teórica de las soluciones proyectuales y constructivas de su arquitectura.

Para analizar y entender cada uno de los proyectos de Mies, también es fundamental el análisis gráfico y teorico de los documentos producidos por él. Por una parte, la publicación editada por el Museum of Modern Art of New York, The Mies van der Rohe Archive: Garland Architectural Archives, proporciona un estudio directo de los croquis y planos elaborados en la oficina de Mies. Por otra, es necesario conocer su pensamiento -reflexiones, textos y conferencias- recopilados y traducido por Fritz Neumeyer en La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922-1968.

Schinkel: hasta la Bauakademie

En 1826, unos años antes de concluir uno de los proyectos más importantes de su carrera, el Altes Museum de Berlín, Schinkel realizó un tour por Francia, Inglaterra, Escocia y Gales junto a Peter Christian Wilhelm Beuth, compañero suyo en la Technische Deputation für Gewerbe. Ambos, en calidad de empleados públicos, quisieron aprender de otras arquitecturas para afrontar con solvencia los proyectos desarrollados para el gobierno prusiano. Los bocetos plasmados en el diario de viaje de Schinkel (Bindaman y Riemann, 1993)2, evidenciaron los temas que fueron de su interés: dibujos y notas sobre edificios clásicos, perspectivas generales de ciudades como Edimburgo o Manchester y, especialmente, edificios industriales erigidos con sistemas estructurales de hierro, pórticos de acero y fábricas de ladrillo como elementos de cierre. Así se muestra en la lámina que analiza una fábrica de textiles en Stroud (Gloucestershire) que, aunque de aspecto tradicional, está construida con estructura de hierro y bóvedas entre vigas. Schinkel, además, dibujó con detalle el aparejo de ladrillo y cómo este se disponía entre los vanos estructurales (Figura 2).

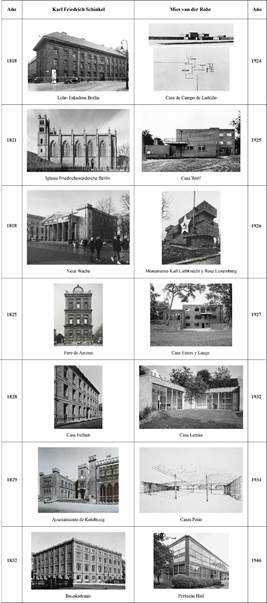

No obstante, el ladrillo no era desconocido para Schinkel, ya que lo había utilizado con anterioridad a la Bauakademie (Berlín, 1832) en construcciones militares, iglesias, edificios cívicos e incluso viviendas. Ejemplo de ello fueron el Lehr-Eskadron-Kaserne (Berlín 1818), la Iglesia Friedrichswerderche (Berlín, 1821-1830), el Faro de Arcona (1825), en sus edificios realizados en Polonia -lglesia en Słońsk (1816-18), Iglesia en Człuchów (1826-1828), Ayuntamiento de Kołobrzeg (1829-1832) e Iglesia en Torzym (1828-1834)- y la Casa Tobias Christoph Feilner (Berlín, 1828-1829). Esta vivienda, promovida por un industrial de la alfarería, se construyó con los ladrillos producidos en la propia fábrica Feilner, a partir de un aparejo inglés y bajo un método absolutamente racional y modulado. En esta obra “[el ladrillo] presenta la arquitectura exterior de una manera más refinada, pero al mismo tiempo más duradera, más exacta, más clara, más representativa y especial” (Schinkel, 1858, p. 113). También lo dispuso en la Neue Wache (Berlín, 1818) y la Iglesia Harkerode (1830-1832), aunque como material complementario, reservando la piedra para la imagen principal (Figura 3).

Fuente: Das architektonische Werk Heute (1999); Stadtmuseum Berlin (1937)

Figura 3: K.F. Schinkel. Neue Wache y Casa Feilner

Como comenta Michael Snodin, lo que Schinkel descubrió en este viaje fue:

(…) la reutilización del ladrillo visto en los edificios claves de la ciudad, restaurando la tradición gótica. Sabiendo de la escasez de piedra y su alto costo en Prusia, prefirió inculcar el uso de un material más barato con encanto y carácter. A través de un diseño ingenioso y de la calidad del buen trabajo artesanal (1991, p.179).

En definitiva, Schinkel, asimilando las enseñanzas de su maestro Friedrich Gilly (Neumeyer, 1994, p.12), utilizó el ladrillo como material noble y propio de la tradición prusiana, explorando la diferenciación de su función portante respecto de su competencia como mero cerramiento.

Schinkel no solo plasmó sus reflexiones sobre el material en el diario de viaje, sino que desarrolló otras dos publicaciones. La primera fue el mencionado libro, o colección de diseños, Sammlung Architektonischer Entwürfe, en cuyos textos, minuciosamente descriptivos, explicó la importancia del ladrillo en cada uno de sus proyectos según diferentes matices: la escala del edificio, la naturaleza del cliente o las particularidades técnicas, compositivas o estéticas, tal como lo hizo en la Iglesia Friedrichswerderche:

(…) en la sencillez del edificio fue importante darle a la arquitectura un interés peculiar. Esto se logró al hacer que la construcción fuera visible en todas sus partes con un material, el ladrillo, tratado cuidadosamente y pensado específicamente para cada parte del edificio (Schinkel, 1858, p. 85).

En la segunda publicación, el libro Das Architektonische Schinkels Lehrbuch, ordenado y editado por Goerd Peschken, Schinkel recogió parte de su pensamiento, reinterpretando los principios clásicos de la construcción y de la arquitectura con la técnica de la época, pues “[para la arquitectura] la tarea consiste en simplificar principios (no aumentarlos) y en buscar lo más esencial y fácilmente comprensible de entre las muchas invenciones tecnológicas, que de este modo llegan a ser bellas” (Peschken, 2001, p. 117).

La Bauakademie, construida entre 1832 y 1836, fue el último encargo público importante de Schinkel. En su origen, además de ser la Escuela de la Construcción de Berlín, albergó en el segundo piso la sede de la Oberbaudeputation, Comisión Estatal de Arquitectura de la que Schinkel era director. Fue un edificio de gran modernidad para la época, con un lenguaje racionalista “libre de sentimientos clásicos o góticos” (Fergusson, 1862, p. 207), que encarnó, además, el primer edificio de Prusia construido con true masonry framed, cuyo marco y relleno distinguió la estructura del cerramiento (Bergdoll, 1994, p. 201). En una serie de apuntes para conferencias realizados en torno a 1950, transcritos por Neumeyer, Mies reconoce que: “[Schinkel] es el final de una época antigua y el comienzo de una nueva. Con el Altes Museum construyó una época en desaparición (…) pero con la Bauakademie introdujo una nueva época” (Neumeyer, 1995, p. 495). Desgraciadamente, el edificio de la escuela fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y derribado por el gobierno en 1962; ahora, su esquina noroeste reconstruida y unas lonas impresas con la imagen de su fachada anuncian, a modo de epitafio, su próxima reconstrucción.

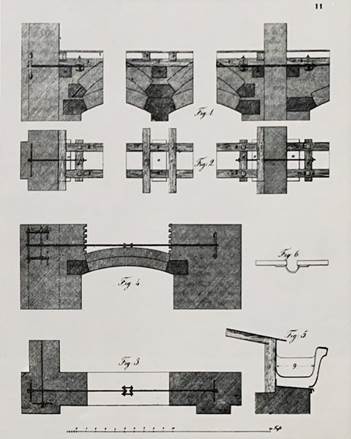

La Bau-Schule, tal y como la nombró Schinkel, se concibió como “un cubo, organizado en torno a un patio interior, que actuó como hito transformador del contexto urbano en sus cuatro caras” (Bergdoll, 1994, p. 201), materializadas de forma idéntica. El edificio de cuatro plantas de altura -más un sótano-, abovedado y construido con ladrillo visto, estableció un tejido reticular de verticales y horizontales -grandes pilares de cuatro pisos e hileras de ladrillo dentado- en base a un módulo estructural unitario de 18 pies. De este modo, los paños, claramente delimitados, incorporaron los huecos acristalados en su eje central, diferenciados en tamaños según las plantas. La gran proporción de vidrio en las plantas bajas, 9 pies, reforzó la idea de entrepaño de fachada no portante (Figura 4).

Según explicó Schinkel, en el Sammlung Architektonischer Entwürfe, el ladrillo rojizo de la Bauakademie se trabajó de forma tradicional, visto, sin ningún recubrimiento, “cuidadosamente ejecutado” (Schinkel, 1858, p. 115) y en absoluta coordinación con la piedra terracota. No obstante, como apuntó Snodin, Schinkel no solo entendió el ladrillo como un elemento coherente con los requisitos estéticos de la época sino también con las necesidades estructurales de una nueva modernidad (1991, p. 7). Reforzando esta idea, Emil Flaminius, quien fuera ayudante de la Comisión de obras de Berlín y supervisor de la construcción de la Bauakademie entre los años 1831-1835, realizó un informe en el que expresó lo siguiente:

La totalidad del peso del edificio no descansa ya en muros largos y continuos con pequeñas aberturas o carentes por completo de ellas, (…) toda la carga está repartida, por un sistema de pilares que se sustentan sobre una superficie relativamente reducida y que en los distintos puntos de su altura están expuestos a un gran número de importantes presiones ejercidas sobre ellos en las más diversas direcciones (1993, p. 224).

Fuente: Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin (2011); Stadtmuseum Berlin (1885)

Figura 4: K.F. Schinkel. Planta y sección Bauakademie; K.F. Schinkel. Lámina Bauakademie

Así, la utilización tosca permitió un lenguaje novedoso a la hora de diferenciar la estructura y el cerramiento utilizando un único material, el ladrillo, solo que reforzado con estructura metálica en las pilastras. Autores como Philippa Hurd, teniendo presente que la fachada de la Bauakademie no es un muro cortina de ladrillo, resaltaron la función de cerramiento del muro frente a la estructural:

La innovación técnica de la Bauakademie se logró utilizando la resistencia del entramado de pilastras de ladrillo en las fachadas y la correspondiente retícula de ladrillos en forma de cruz en el interior, unidos y reforzados con anclajes de hierro fundido. Esta combinación de elementos de hierro y un sistema de cuadrícula matemática construyó el primer edificio con muros cortina en Prusia (1993, pp. 150-151).

La forma en que Schinkel utilizó el ladrillo en la Bauakademie se fundamentó en una arquitectura que representase el sistema estructural. No fue para él una novedad, puesto que ya lo hizo en la Iglesia de Friedrichswerderche, un edificio de ladrillo visto, con grandes aberturas, que pretendió recuperar la esencia estructural de la arquitectura gótica (Renzi, 2021). Además, considerando el entorno en que se implantó, cercano a la mencionada iglesia, el ladrillo garantizó la unidad material en esta zona de la ciudad (Pundt, 1972, p. 183). En realidad, la solución estructural y su relación con las fachadas de ladrillo no solo nacieron de inquietudes intelectuales, sino también de la práctica constructiva. Más adelante, como explicó Flaminius en el informe mencionado, se fueron añadiendo elementos de refuerzo horizontal -arcos y dinteles y anclajes de hierro- a fin de reducir la carga de los elementos estructurales que repartían cargas horizontalmente y rigidizaban el edificio. Como se puede ver en la Figura 5, esta red de anclajes fue ubicada en la parte superior de las fachadas de cada planta y con especial refuerzo en las esquinas.

Fuente: Karl Friedrich Schinkel. Arquitectura y Paisaje (1993)

Figura 5: Anclajes de hierro entre las columnas en la Bauakademie

Asimismo, en los grabados del Sammlung Architektonischer Entwürfe se muestra cómo Schinkel quiso que el material “trabajado con especial cuidado en todas las divisiones y cornisas, en todos los ornamentos y bajorrelieves, en los soportes de los ventanales y en los arcos sobre los que apoyan” (Schinkel, 1858, p. 115), imprimiera un lenguaje potenciador de las principales líneas de fachada, coincidentes con los elementos estructurales del edificio. En realidad, como argumentó Barry Bergdoll, cada forma del edificio se originó de la elaboración directa de la estructura fundamental, y todo el repertorio de formas de la fachada derivó de la naturaleza del ladrillo (1994, p. 201).

Tal y como se puede observar actualmente en la fiel reconstrucción de la esquina, el aparejo utilizado en la Bauakademie fue el inglés, alternando hiladas a soga y tizón. Además, se debe destacar el énfasis que se dio al refuerzo estructural con los anclajes de hierro en dos direcciones, resolviendo esta parte crítica del edificio a partir de la consideración de aspectos estructurales y constructivos. Así, la columna de esquina, y el resto de la cuadrícula estructural, quedan semi-anexionadas a los muros contiguos de la parte trasera, dotando a la estructura de una mayor presencia visual y espacial (Wang, 2018). Esto se evidenció tanto en la esquina como en el resto de la fachada donde coinciden detalles elaborados en arcilla cocida con la misma métrica de los anclajes de hierro. Sin embargo, retomando la solución del aparejo, resulta interesante constatar que en los dibujos y planos del Sammlung Architektonischer Entwürfe, este era a soga en todas sus hiladas, aspecto que reforzó la idea de un cerramiento sin función estructural. La importancia va más allá del mero dibujo, ya que esta decisión supuso pasar de un espesor de 1/2 pie a otro de 1 pie formado por dos hojas trabadas. Teniendo en cuenta el detalle con el que Schinkel dibujó los planos, no se puede considerar que fuera una simplificación gráfica; tampoco parece cuestionable que la fábrica real fuera de 1 pie y de ladrillo visto trabado.

En cualquier caso, lo que interesa para este artículo es la disposición de los muros de ladrillo entre la estructura, su refuerzo mediante elementos de hierro integrados en los muros de fabrica y un aparejo de soga y tizón idéntico al utilizado por Mies en sus obras con ladrillo visto, como el Perlstein Hall.

Mies: de la Casa de Campo de Ladrillo al Perlstein Hall

Al igual que para Schinkel, los viajes fueron importantes en la carrera profesional de Mies van der Rohe. En 1908, al poco tiempo de terminar su primer encargo, la Casa Riehl (1907), el matrimonio le costeó un viaje a Italia en donde Mies pudo experimentar la arquitectura clásica de maestros como Palladio o Brunelleschi. En 1912, mientras trabajaba en el estudio de Peter Behrens con el proyecto de la Casa Kröller-Müller, Mies realizó un segundo viaje a Holanda, donde se conmovió con la obra de Hendrik Petrus Berlage. Como él mismo afirmó en alguna de sus entrevistas, fue revelador conocer el edificio de La Beurs, construido con estructura de hierro y cerramientos de ladrillo. “Cuando llegué a los Países Bajos y me enfrenté a las obras de Berlage, lo que más me impresionó fue su construcción, ya sabes, el uso del ladrillo, la honestidad de los materiales...” (Peter, 1957, p. 39).

No obstante, después de conocer la obra de Berlage “(…) su actitud espiritual sin relación con el clasicismo, nada de estilos históricos”, derivó en una lucha consigo mismo para alejarse del clasicismo de Schinkel (Mies van der Rohe, 1968, p. 451), un testimonio en el que reconoció la dependencia con la arquitectura de Schinkel hasta ese momento. Precisamente, a principios de la década de los años 20, después de trabajar con Behrens -de quien aseguró aprender la gran forma- y conocer la obra de Berlage -evolucionando respecto a la construcción y materialidad-, Mies intentó desvincularse del clasicismo y produjo una serie de manifiestos teórico-gráficos que investigaron el material como expresión arquitectónica: el vidrio, el hormigón y el ladrillo dieron nombre a ideas que tuvieron una gran repercusión mediática. El ladrillo, en particular, formalizó la Casa de Campo de Ladrillo (1924), una vivienda en donde “el material moduló los llenos y los vacíos” (Blaser, 1972, p. 19) y -en palabras de Mies, pronunciadas en la conferencia del 19 de junio de 1924, transcritas por Neumeyer a partir del manuscrito inédito custodiado en el archivo Dirk Lohan de Chicago- posibilitó abandonar “el sistema usual de delimitar los espacios interiores, para conseguir una secuencia de efectos espaciales en vez de una serie de espacios singulares” (Neumeyer, 1995, p. 380).

Autores como Franz Schulze (2016) o Detlef Mertins (2014) comparan la Casa de Campo de Ladrillo con las Casas de la Pradera de Frank Lloyd Wright. También la planta y escala de Casa McCormick de Wright con la propuesta de Mies para la Casa Kröller-Müller, argumentando así la influencia de Wright en la arquitectura de Mies, especialmente desde la exposición de 1910 en Berlín.

A partir de la Casa de Campo de Ladrillo y hasta la construcción del Perlstein Hall, Mies practicó con el ladrillo visto en multitud de encargos. El primero fue la Casa Mosler (Potsdam, 1924-1925), una vivienda realizada con muros de fábrica de aparejo flamenco, y que supuso el cierre de su etapa de orientación clásica (Figura 6). En consecuencia, la siguiente vivienda, la Casa Wolf (Gubin, 1925-1927), fue considerada por la crítica un punto de inflexión en la carrera de Mies, “una oportunidad para experimentar con nuevas formas, lo que dio un resultado que difería sustancialmente con sus viviendas de años anteriores” (Scharnholz, 2001, p. 202). En la Casa Wolf -relacionada espacialmente con el Casino del parque Glienicke en Postdam (Fernández Rodríguez, 2008)- el aparejo flamenco se dispuso prácticamente en la totalidad de la vivienda: muros, pavimentos, y escaleras (Figura 6). Un año después, Mies diseñó el Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg (Berlín, 1926), único trabajo escultórico de su carrera. Este volumen monolítico se concibió como un gran muro de ladrillo basto con aparejo irregular, un aspecto singular en la obra de Mies. Durante este periodo también realizó las Casas Esters y Lange (Krefeld, 1927-1930), empleando ahora el aparejo inglés, e incorporando una estructura de perfiles metálicos ocultos en los muros de carga (Figura 7).

Fuente: Mies van der Rohe. Houses (2009) / The Mies van der Rohe Archive (1992) / A Place That Thinks (2000)

Figura 6: Mies van der Rohe. Casa Mosler, Casa Wolf y Casa Esters

Fuente: The Mies van der Rohe Archive (1992)

Figura 7: Mies van der Rohe. Entramado de perfiles estructurales al interior del muro de ladrillo de la Casa Lange, doc.6.180

En la década de los años 30, la mayor parte de los proyectos de ladrillo no llegaron a construirse. Es el caso de los estudios que realizó para las Casas Patio, relacionadas por la crítica con las Casas Hubbe y Gericke y con los trabajos desarrollados por los estudiantes de Mies en la Bauhaus y posteriormente en el IIT. En estos proyectos, el ladrillo se limitó a los muros portantes que acotaron una serie de patios perimetrales, siendo la estructura metálica la encargada de resolver el interior de las viviendas. El único proyecto de casas patio que pudo construirse fue la Casa Lemke (Berlín, 1932), y debido a su bajo presupuesto, el ladrillo solo se mostró en el exterior -enluciéndose en el interior-, y con un acabado que carecía de la precisión característica en Mies (Riley, 2001). También el proyecto no construido del Pabellón Alemán para la Exposición Internacional de Bruselas de 1935, fue concebido con muros de ladrillo visto en sus fachadas exteriores y estructura metálica en el interior. Aquí, por primera vez, Mies utilizó este material imperecedero en un edificio público y de naturaleza temporal (Lizondo et al., 2016).

La frustración de tantos proyectos sin construir en una Alemania convulsa le obligó a realizar el viaje más importante de su vida, un exilio iniciado en 1938 con destino a Chicago, y sin retorno. En contrapartida, su puesto como director del AIT le abrió un mundo de posibilidades tecnológicas que le permitieron avanzar en sus planteamientos arquitectónicos. Precisamente, en el ya citado discurso de bienvenida al AIT, Mies habló sobre los materiales, incluido el ladrillo, siendo protagonista de los edificios del campus. A partir de este proyecto de gran escala, replanteó la consideración y manejo del ladrillo en un contexto diferente: “El uso de la estructura de acero permite grandes extensiones de vidrio, las paredes de ladrillo deben ser solo muros cortina” (Whitcomb, 1949, p. 13). Esta consideración adquirió importancia capital en sus proyectos para el IIT (Hermida, 2012, p. 96), siendo el Metallurgy and Chemical Engineering Building -transformado a Perlstein Hall (1947)- uno de los primeros edificios que construiría.

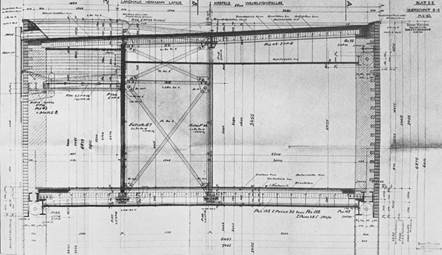

Mies inició los primeros bocetos del Metallurgy and Chemical Engineering Building en 1942, valorando la posibilidad de construirlo con hormigón. El encargo se retomó en 1944, con un programa funcional distinto, siendo necesarias aulas y laboratorios para la titulación de Ingeniería Química. Finalmente, el proyecto acabado en 1947 y renombrado como Perlstein Hall, representó una sintaxis que fue el sello de los edificios departamentales del campus: the building as-box, capaz de albergar un gran número de funciones y variaciones a lo largo del tiempo (Lambert, 2001, p. 273). Su construcción con estructura de acero y cerramientos de vidrio y ladrillo también fue común al resto de edificios del campus -o, mejor dicho, a aquellos que se asentaron directamente sobre la cota cero-, pero con la particularidad de incorporar un patio en la crujía central del edificio (Figura 8).

La geometría rectangular del edificio se compuso en base al módulo establecido para el campus, 24 pies, a partir de cinco módulos en sentido transversal y doce en sentido longitudinal. No obstante, la retícula espacial que dominó en las dos alturas fue de medio módulo, 12 pies, correspondiente al ritmo de la subestructura metálica de perfiles doble T, y que junto con el vidrio y los antepechos de ladrillo configuraron el muro cortina de la fachada exterior. La retícula estructural fue estricta: perfiles doble T situados al interior con un sistema bidireccional de vigas. Es de destacar que el módulo no fue puro en sus cuatro caras, sino que Mies trató las dos últimas crujías -las destinadas a los laboratorios y talleres- de un modo singular: se materializaron con un cerramiento de ladrillo en la totalidad de su altura, sin perfiles intermedios, siendo la última crujía de módulo y medio, 36 pies; adicionalmente, la estructura de estos dos vanos fue unidireccional.

Fuente: The Mies van der Rohe Archive (1992); Mies in América (2001)

Figura 8: Mies van der Rohe. Planta, sección y vista del exterior del Perlstein Hall

Por requerimientos de normativa de protección contra incendios, la estructura principal de perfiles de acero doble T tuvo que ser recubierta con una capa de seis centímetros de hormigón, por lo que Mies la situó al interior de la piel de ladrillo y vidrio. Por un lado, consiguió que no se percibiera desde el exterior y, por otro, que el cerramiento se convirtiera “en un plano independiente, con su propia modulación que, aunque está en relación con la modulación de la estructura, tiene sus propios perfiles no estructurales que le dan el pautado” (Hermida, 2012, p. 274). Mies ensayó este tipo de solución en otros muchos proyectos del campus del IIT, puesto que desde los primeros bocetos el ladrillo estuvo presente en prácticamente todos los edificios. Como afirma Kenneth Frampton: “Mies abandona los polémicos excesos de las construcciones proyectadas exclusivamente en vidrio u hormigón para abrazar de nuevo esa tradición artesanal de la fábrica de ladrillo, portante y aparejada con precisión...” (1987, p. 11).

En el Perlstein Hall Mies utilizó el aparejo inglés, alternando hiladas a soga y tizón. La anchura de 1 pie permitió, además, que el espesor de los cerramientos tuviera relación modular con perfiles doble T situados en la hoja exterior cada medio módulo, 12 pies. La solución de esquina de los distintos edificios fue una de las principales obsesiones de Mies. Como se aprecia en los múltiples dibujos custodiados en el Mies van der Rohe Archive del Museum of Modern Art of New York (Schulze, 1992). Mies estudió cada una de las posibles alternativas hasta encontrar la más sencilla, la más evidente. En el Perlstein Hall, al pilar metálico en esquina recubierto en hormigón le adicionó un perfil en L que, soldado a dos montantes de la hoja exterior de la fachada, lo dejaron de nuevo oculto y generaron una esquina materializada en acero. Adicionalmente, la dificultad estribó en convertir lo que Lambert denominó Classical corner en un Gothic corner (2001, p. 295), compaginando dos sistemas estructurales y dos sistemas de fachada en las esquinas del extremo norte.

Resultados. Comparativa

Tras esta revisión sobre el uso del ladrillo en Schinkel y Mies, se realiza una comparativa, general y particular, de las obras estudiadas de ambos arquitectos.

A nivel general, y tal y como puede verse en el cuadro aportado como Figura 1, se observa una analogía formal entre la obra de Schinkel y la formalizada por Mies en sus primeros años. De forma particular, al poner en relación la Bauakademie de Schinkel en Berlín y el Perlstein Hall de Mies en el IIT -dos obras que para ambos arquitectos fueron representativas de su etapa más madura, y significaron una ruptura con su lenguaje arquitectónico utilizado hasta el momento- la investigación arroja una serie de variables semejantes y divergentes.

Obviando los aspectos formales, se aprecia que, tras formas radicalmente dispares, hay principios generadores similares en lo relativo al orden, la modulación, la austeridad, la claridad de la estructura, el tratamiento de los entrepaños estructurales, la proporción e incluso el aparejo utilizado.

Así, a nivel de representatividad urbana y material, en ambos edificios públicos y educativos, el ladrillo es el elemento que constituye la imagen del lugar, trabajándose con rigor y métrica, elevándolo a la categoría de material noble e integrador. Ambos arquitectos confían en al ladrillo de aparejo inglés, combinando hiladas de sogas y tizones, para formar parte de los edificios públicos de la ciudad. Ninguno de los edificios se inserta como un hecho aislado, aunque son volúmenes exentos con cuatro fachadas representativas a nivel de escena y escala urbana. El proyecto de Mies se rodea de los edificios departamentales pertenecientes a su master plan para el IIT y el de Schinkel dialoga con la Iglesia de Friedrichswerderche, también realizada por él y concluida un par de años antes que la Bauakademie. Asimismo, también guarda relación con otros edificios emplazados en sus planes urbanos del centro de Berlín (Pundt, 1972) tales como la Neue Wache, la Neue Packhof o el Altes Museum.

A nivel compositivo y estructural, ambas arquitecturas son piezas prismáticas organizadas a partir de un patio interior, un aspecto poco habitual en los edificios de Mies en el IIT. Su carácter monumental, además, deriva en espacios lo más unitarios posibles (Fanelli y Gargiani, 2005, p. 281), pautados a partir de un módulo unitario relacionado con la estructura, pero no coincidente sino proporcional a la métrica del ladrillo. Lo que es sin duda más importante, es que en ambos casos el ladrillo es cerramiento sin tener toda la responsabilidad de la función portante: en la Bauakademie se refuerza con hierro y en el Perlstein Hall forma parte del muro cortina, quedando la estructura a cargo de los perfiles doble T revestidos de hormigón y vueltos a forrar en la esquina con perfiles de acero. Sea como fuere, en ambos edificios se hace claramente explicita la estructura oculta, tanto en sentido horizontal como vertical.

Es un detalle interesante constatar cómo Schinkel en la Bauakademie refuerza las condiciones portantes de las paredes de ladrillo con elementos de hierro y Mies, en 1928, todavía hace una operación similar introduciendo elementos estructurales de acero en las casas de Krefeld. En ambos casos, hierro y acero son utilizados para mejorar las condiciones portantes, estabilidad y trabazón, de los muros de ladrillo. Sin embargo, después de Krefeld, concretamente en el Pabellón de Barcelona, Mies alumbra un nuevo principio: “Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en ese edificio, hice un boceto de un muro independiente y me sorprendí. Sabía que era un principio nuevo” (Mies van der Rohe, 1952, p. 28). A partir de ese momento supera a Schinkel, diferenciando la función portante de la de cerramiento, utilizando madera, mármol o ladrillo, como ocurrió en el Perlstein Hall (Figura 9).

Sin embargo, al tener en cuenta todos los aspectos que rodean al proyecto arquitectónico, incluidos los formales, se evidencia que los proyectos de Schinkel y los de Mies presentan estéticas completamente contrapuestas (Figura 10). Por eso la pregunta de Tegethoff, planteada al principio de la investigación, es pertinente.

Conclusiones

Mies superó a Schinkel en el camino que este emprendió en sus obras finales. Es evidente que Mies conoció su obra y que se vio influenciado por ella, “algo que pudo haberle pasado a cualquiera” (Blake, 1970, p. 94). Son patentes las coincidencias experimentales de sus viajes, sus intereses, sus escritos sobre la honestidad del material y la necesidad de ser consecuente con el espíritu de una época. Es este aspecto el más relevante: cada uno en su tiempo utilizó un material clásico de manera moderna, entendiendo las posibilidades actuales, uniendo tradición y tecnología, todo ello desde el estudio de las proporciones, la métrica, su construcción y su complicidad con la estructura y el vidrio.

Mies renegó del clasicismo de Schinkel en alguna ocasión, alegando que le costó mucho separarse de él. Pero al analizar la obra madura de Mies, -en la que depura, resta conceptos, y solo deja la estructura-, es inevitable no asociarla al clasicismo moderno, entendido como arquitectura atemporal, sincera, racional y universal, valores que también tiene la obra de Schinkel. En palabras de Simón Marchán Fiz, el funcionalismo clasicista de Schinkel “en clave tecnológica, con un culto tal a la abstracción derivada de los problemas técnicos y las relaciones tectónicas, desembocaría en la estética tecnológica de Mies van der Rohe” (1984, p. 67). Más que distanciarse de Schinkel, Mies entendió y reinterpretó sus proyectos. “Evidentemente no es necesario, ni posible, inventar cada lunes por la mañana una nueva arquitectura” (Mies van der Rohe, 1960, p. 391), solo hay que estudiar la arquitectura existente y contextualizarla al tiempo presente.

Resultan coincidentes, por tanto, sus posiciones teóricas sobre el uso del ladrillo, lo que se deduce de la comparación de los textos citados de ambos arquitectos. También su actitud vanguardista de una arquitectura representativa del espíritu de su época, considerando en cada caso los progresos técnicos disponibles. La Bauakademie supuso un avance compositivo y formal para el clasicismo, y el Perlstein Hall implicó la consolidación de los principios del racionalismo, combinando el ladrillo con el lenguaje arquitectónico de acero y vidrio de Mies van der Rohe.

De este modo, Mies retomó este testigo y finalizó el recorrido hacía la innovación del ladrillo separando definitivamente la función de sus condiciones portantes, elevándolo así a la nobleza de los materiales utilizados como cerramientos e imagen de los edificios públicos del campus del IIT. Mies no rompió con los principios de Schinkel, los asumió y los superó. Podría decirse que la obra de Schinkel y la de Mies tienen una continuidad de 110 años, la cual se concluyó con el tratamiento moderno del cerramiento de ladrillo de Mies en Chicago.

Así pues, la respuesta a Wolf Tegethoff, centrada en este caso en el uso del ladrillo como elemento constituyente de la obra de arquitectura, es que, aunque efectivamente hay una brecha formal y temporal entre ambas arquitecturas, los principios de Schinkel y la tradición neoclásica prusiana están presentes en el uso del ladrillo como expresión arquitectónica en la obra madura de Mies.