Introducción: Contextualización, inicios y continuidad de la investigación

Antecedentes de la investigación: el libro Pioneras de la arquitectura ecuatoriana. Estudio e inclusión de sus aportes. 1930-1980 (Rosero et al. 2022) detectó, a través de su investigación, una serie de perfiles de arquitectas relevantes del panorama local, con personajes provenientes de Ecuador, Colombia, Argentina y Uruguay, siendo una investigación de alcance latinoamericano. Entre estos perfiles destaca Guadalupe Ibarra, primera ecuatoriana en obtener un título de arquitecta en Ecuador (S.A., 2008). El presente texto estudia una de sus obras destacadas, “Casa en Guápulo”, continuando con la línea de análisis crítico de proyectos relevantes, tal como se realizó previamente con la investigación sobre la arquitecta uruguaya Ethel Arias (Rosero y Llorca, 2020), primera mujer en ejercer la arquitectura en el Ecuador, estableciendo un discurso a través de su obra más representativa1 (Durán Ballén, 2005).

Breves aspectos biográficos de una pionera ecuatoriana: si bien el presente texto se enfoca en el análisis de la relación entre arquitectura y paisaje de la obra “Casa en Guápulo” es necesario conocer a la autora, su tiempo y espacio, su trayectoria, todos estos de forma al menos panorámica, para contextualizar la obra.

Guadalupe Ibarra, nace en Quito en el año de 1947. En su adolescencia se desplaza con su familia a la ciudad de Cuenca, Ecuador, donde obtuvo su título de arquitecta en la Universidad de Cuenca en 19702, evento que la sitúa como personaje clave en la línea del tiempo sobre los espacios que las mujeres fueron conquistando paulatinamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. En este contexto, Ibarra podría considerarse como una mujer moderna. Esto se explica desde el entendimiento de cómo su trayectoria cuestionó los privilegios vigentes de su época, como el derecho a estudiar y ejercer una profesión liberal, además de ser una protagonista por mérito propio (Muxí, 2018). Aunque en 1920 el Ecuador ya contaba con una mujer con un título universitario, Ibarra es la primera mujer ecuatoriana en obtener un título de arquitectura en una universidad local3, después de la colombiana Cecilia Rosales, quien obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador en 19674.

Inmediatamente a su graduación, concursó para acceder a la docencia en la misma universidad, ganando entre 30 participantes con la “primera antigüedad”, es decir, con la calificación más alta del proceso, consolidando su reputación como perfil de alto rendimiento. Ejerció su labor docente hasta 1978, periodo en el que dictó las materias de Taller de Proyectos, Dibujo Técnico y Materiales de Construcción, espacios tradicionalmente asignados al género masculino (Rosero y Freire, 2020). Posterior a su trayectoria docente, Ibarra se dedicó de lleno al diseño y la construcción. En un periodo de alrededor de cuatro décadas, Ibarra es autora de más de un centenar de obras diseñadas y construidas por ella.

Su desarrollo profesional también incluyó un cargo de administración pública durante un breve periodo como coordinadora del Ministerio de Bienestar Social en Cuenca; breve, ya que prefirió, así como ocurrió cuando dejó su etapa de docencia, enfocarse en el ámbito de la obra arquitectónica y su construcción (Ibarra, 2019). En su afán de modestia y mera vocación, su obra no ha sido jamás analizada ni registrada en la bibliografía local y, por tanto, no forma parte del imaginario arquitectónico ecuatoriano. Entre su obra, localizada mayoritariamente en la ciudad de Cuenca, Ecuador, destacan: Casa entre medianeras, 1974; edificio comercial y vivienda Astudillo-Aguilar, 1980; edificio Palacios-Ibarra, 2000; urbanización Mutualista Azuay RACAR II (9 viviendas), 2002; urbanización Los Faroles (20 viviendas), 2005; condominio San Sebastián (34 viviendas y un edificio), 2012. En las dos entrevistas realizadas a Ibarra (2019 y 2022) se destaca su trayectoria profesional, así como su vasto conocimiento en el ámbito técnico-constructivo.

Sus logros son parte de un fenómeno también producto del entorno al que se enfrentaron las primeras universitarias en el siglo XX: no sorprende su excelencia, pues las mujeres universitarias del siglo pasado, a menudo tuvieron que demostrar un talento extraordinario en el aula para asegurar su permanencia. Así lo explica Josenia Hervás, sobre las primeras estudiantes de la Bauhaus donde, con sus salvedades, recoge el espíritu de las profesionales: una élite de mujeres culturalmente muy preparada y con proyección pública en los medios de comunicación. Estas mujeres, que completaron sus estudios superiores, estaban preparadas para enfrentarse a la vida laboral (Hervás y Heras, 2015, pp.259-260).

La propuesta de investigación, visibilización y revisión crítica de la obra de Guadalupe Ibarra se fundamenta, en parte, en la necesidad de completar una historiografía que, como argumenta Zaida Muxí en Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral (2018), no ha permitido que las mujeres dejen huellas y, por tanto, escasea en modelos femeninos. Desde esta perspectiva, Guadalupe Ibarra ayuda a integrar nuevos modelos dentro del imaginario ecuatoriano y latinoamericano.

Selección de la obra: entre su prolífica obra se encuentra “Casa en Guápulo”, escogida para este estudio por ser uno de los últimos proyectos de su trayectoria, y por lo tanto una obra que pone en evidencia el bagaje de conocimientos y aprendizajes adquiridos por Ibarra a lo largo de su carrera profesional con relación a construcción y diseño. Aunque Ibarra no considera esta como su obra más representativa5, “Casa en Guápulo”, diseñada para su hijo y construida en el tradicional barrio de Guápulo, Quito, es una obra que resulta de la participación de una serie de actores que permiten tejer relaciones entre su autora y el proyecto ejecutado, y a su vez identificar elementos, conceptos y momentos que explican la materialización del pensamiento de Ibarra en su obra y la relación con el lugar, es decir, las sinergias entre arquitectura y paisaje.

Analizar una vivienda como obra de interés, remarca la importancia que ha tenido el estudio y ejecución del espacio doméstico por parte de muchas de las mujeres pioneras del siglo XX. Entendiendo el contexto en el que Ibarra se desenvolvió en lo profesional y personal, uno de sus comentarios invita a observar más de cerca el pensamiento detrás de la materialización del espacio doméstico y el habitar: “Las mujeres tenemos una ventaja sobre los hombres, porque al diseñar una vivienda sabemos cómo funciona la casa”. (Ibarra, 2019). No es casualidad que en medio de una serie de roles preasignados, sendas arquitectas, también en el panorama internacional como Margarete Schütte-Lihotzky, Eileen Gray, Charlotte Perriand, entre otras, hayan enfocado su trabajo en la escala doméstica, desde un entendimiento cabal de estas dinámicas, lo que derivó en el diseño eficiente del espacio en el que se desarrollan estas actividades, con aportaciones sustanciales a las formas de habitar, tal como lo explica en uno de sus textos Zaida Muxí (2018).

Aspectos teóricos de análisis: para el posterior planteamiento metodológico se ha integrado una serie de referentes que permiten ampliar la comprensión de la estructura del texto y del análisis. En cuanto al análisis de la obra como parte del contexto latinoamericano, la postura de Marina Waisman deja de manifiesto que es fundamental apreciar la realidad arquitectónica latinoamericana con pautas surgidas desde la propia realidad de la región: su configuración urbano-territorial, su geografía, su paisaje, su historia y teoría, es decir, enfocar el objeto de análisis crítico en el marco que le corresponde. (Waisman, 1989). Esto permite construir paulatinamente una interpretación que pueda dar cuenta de problemas y valores propios para una mejor caracterización de la praxis arquitectónica de un lugar específico. Waisman contrasta términos como universalismo / localismo, modernidad/ identidad, centro/ periferia, presentando una serie de términos acuñados por autores latinoamericanos durante la década de 1980 para resolverlas.

Más allá de los conceptos específicos, interesa la correlación entre ellos: su enfoque en la noción de lugar desde una perspectiva latinoamericana, pero conciliando las influencias externas y las adaptaciones locales a las mismas, así como las aportaciones propias de la región. Debe precisarse que la palabra región implica “una determinada unidad cultural y ambiental que bien puede estar constituida por una metrópolis” (Waisman, 1989, p.9), con cualidades y requerimientos específicos.

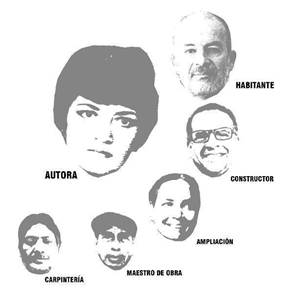

Es allí donde se teje el discurso con la investigación sobre “arquitecturas híbridas de culturas híbridas”6, permitiendo estructurar las nociones de una arquitectura local cuya riqueza radica en la capacidad de quien se enfrenta al diseño arquitectónico, de materializar un proyecto que establece sinergias entre las influencias externas y los retos de las ciudades (y capitales) latinoamericanas como Quito. Desde esta perspectiva es posible entablar ese “diálogo” entre lugar y arquitectura, donde, adicionalmente, los “actores” constituyen una parte fundamental de un proceso particular local: una obra no existe sin las sinergias entre habitante, arquitecto/a, constructor y obreros, entre otros personajes, responsables todos de los procesos de hibridación y posterior inserción de un proyecto en el lugar.

... parece obligada la referencia a Norbert-Schulz. Su definición se concreta en lo físico, pero apoyada en la teoría de la historia del lugar, pues a su juicio el lugar es intrínseco a la vida misma: la vida se realiza en el habitar, y el habitar presupone el lugar. (Waisman, 1989, p.9).

También desde un aspecto teórico, aunque de manera sucinta, al no ser el enfoque principal del artículo, se ha integrado a autoras como Zaida Muxí (2018), Marías Novas (2013, 2020) o Josenia Hervás y Heras (2015) al cuerpo de referencias, lo que manifiesta la importancia de la perspectiva de género en la narrativa de la obra arquitectónica para la tan necesaria deconstrucción de la historiografía mayoritaria, incorporando a las mujeres como protagonistas.

Metodología y estructura para la caracterización de “Casa en Guápulo”

La metodología de estudio y el análisis planteado por el grupo de investigación se ha realizado respondiendo a las necesidades propias del trabajo expuesto y no emulan otras aproximaciones, análisis o investigaciones previas, salvo la motivación de base de la investigación macro, enunciada en la introducción.

De esta manera, el planteamiento metodológico aplicado para el análisis crítico de la Casa en Guápulo se ha construido inicialmente con una investigación bibliográfica para la cual se realizó una búsqueda de autoras y autores que permiten establecer un discurso con instrumentos acordes al contexto del proyecto de Ibarra, dentro de la reflexión crítica de la arquitectura latinoamericana.

Posteriormente, y debido a la originalidad del caso estudiado, se recurre a la revisión de fuentes primarias e inéditas: es así que se realizó una investigación documental sobre los archivos que contienen planos de la obra y fotografías del proceso constructivo. Esta parte fue complementada con una aproximación a los actores del proceso de materialización de la casa mediante la elaboración de entrevistas que permitieron recopilar testimonios de personas relacionadas directamente con la obra. Paralelamente, para la comprensión del diálogo entre proyecto y su paisaje, se realizaron observaciones in situ mediante un recorrido por la obra para documentar mediante apuntes y fotografías las características del proyecto y su contexto: espacios, materialidad, funcionalidad y vínculos con el entorno-paisaje.

A continuación, toda la información obtenida (bibliografía clave, desde un sentido teórico, las fuentes primarias, material inédito, apuntes in situ y fotografías) se organizaron mediante temáticas y características comunes y, complementariamente, se elaboraron dibujos interpretativos del proyecto. Para finalizar, al poner en diálogo los hallazgos de estas observaciones con las referencias teóricas, se constituye el cuerpo del artículo, estructurado desde una perspectiva multiescalar para la comprensión del todo y las partes, desde una aproximación amplia de la geografía, pasando por el objeto arquitectónico, hasta llegar a la escala del habitante.

Resultados

Diálogo tripartito: geografía, paisaje y tipología

El contexto latinoamericano se caracteriza por cuestiones como la fragmentación, discontinuidad, heterogeneidad, los complejos orígenes y un desarrollo muchas veces heterodoxo de sus asentamientos, integrando influencias locales y externas simultáneamente. Con respecto a Quito, sus características han condicionado fuertemente la forma de hacer arquitectura: “geográficamente insólito, socialmente permeable y tecnológicamente simple. Una población instintivamente adaptable, que para mediar la convivencia con un territorio rígido es maleable a las visitas, sean forzadas o elegidas.” (Llorca, 2022, p.7)

“Casa en Guápulo” responde a una serie de condiciones dadas: un paisaje característico (Figura 1), una compleja topografía hacia la cordillera andina oriental y un barrio tradicional, Guápulo, en el que conviven la informalidad, zonas de riesgo, alta cobertura vegetal, un urbanismo en ladera, vías de conexión estrechas, y arquitecturas de carácter patrimonial, algunas republicanas y otras de reminiscencia de la época colonial7. La única zona de la ciudad, aparte del Centro Histórico, que es parte del catálogo de edificios de la declaración de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La arquitecta paisajista Rosa Barba, en su estudio sobre la forma del territorio y su definición de lugar, considera a la topografía como soporte del mismo. Si el territorio "actúa como telón de fondo, entorno, marco o contexto sobre el cual destaca la arquitectura" es necesario el conocimiento del mismo, ya que cumple el papel de "soporte" como un "componente esencial que intervendrá en la configuración espacial resultante de la proyectación del lugar." (Barba, 2021, p.107). Por ello, se ha dividido el conocimiento de la geografía y el paisaje y cómo esto ha definido el proyecto.

Fuente: P. Nogales (2021)

Figura 1 Paisaje urbano y natural de Guápulo donde se evidencian las diferentes formas de ocupación de la ladera

La geografía: Quito, una ciudad geográficamente compleja, cuyas laderas son habitadas por dos grupos sociales opuestos, pone en evidencia diversas formas de construir y habitar la pendiente. Mientras los proyectos residenciales de los habitantes con mayores ingresos muestran arquitecturas verticales, viviendas aisladas o urbanizaciones cerradas, las clases económicas con ingresos menores habitan arquitecturas informales, adaptándose a la ladera de forma casi artesanal, por los altos costos del movimiento de tierras. En Guápulo cohabitan estas diversas formas de edificar, logrando un mosaico de arquitecturas que destacan en el paisaje urbano. La edificación en ladera representa un desafío para la composición volumétrica y su desarrollo funcional: las laderas son lugares poco favorecidos al momento de ser intervenidos debido a intervenciones bruscas como cortes abruptos, muros de contención, entre otros, provocando degradación en el paisaje (López y López, 2004).

Las arquitecturas en Guápulo exponen diferentes alternativas de adaptabilidad, pero pocas muestran una comprensión del lugar, tal y como lo hace la Casa en Guápulo. Normalmente se evita trabajar con la ladera, a través del desbanque abrupto para generar una planicie que no represente esfuerzo en el diseño volumétrico. Entender la topografía a favor del proyecto es un reto que exige pensarlo como parte fundamental de su desarrollo y organización funcional permitiendo, adicionalmente, re-naturalizar la ladera.

La re-naturalización como lógica de proyectación indica que toda intervención sobre el territorio implica una manipulación de la materia cuando se entiende al lugar ya no solo como un fondo sobre el cual crear un evento, sino como el proyecto en sí mismo: “un continuo de energía e información que interactúa en diversos tipos de ecosistemas, paisaje, topografía y territorios no construidos” (Guallart, 2008, p.21).

Ibarra re-naturaliza la ladera mediante una intervención no agresiva, que responde a una “geometrización” de la pendiente para adaptarla mediante plataformas escalonadas, respetando la inclinación natural del terreno. La construcción de esta volumetría aterrazada resulta como lugar y arquitectura a la vez. Pese a que Ibarra afirma que no buscó una integración directa con las arquitecturas vecinas, de corte más informal, su obra busca respetar las formas de ocupación tradicionales del sitio, lo que le da una riqueza espacial gracias a la integración a la topografía y a las formas de adaptación propias de la tipología aterrazada. Por otro lado, Guápulo, con una superficie cuya cobertura vegetal ronda el 85%, se convierte en influencia y proyecto, estableciendo una serie de jardines (Figura 2) que vinculan la cobertura vegetal con el interior del proyecto, relación en constante refuerzo a través de una serie de trabajos continuos, iniciativa del habitante, que progresivamente va introduciendo más vegetación endémica.

El paisaje: Guápulo es un barrio que se asienta sobre el primer declive pronunciado de la meseta de Quito hacia los valles orientales. Es un espacio de transición en muchos sentidos. Transición morfológica entre la plataforma de la avenida González Suárez (borde oriental) y una secuencia de quebradas y lomas que llegan hasta el río Machángara en un abrupto descenso de 400 metros en 1.5 kilómetros. Transición entre un paisaje de dominio antrópico a uno heterogéneo con gran presencia de vegetación de carácter agrícola, elementos de contención de laderas, y un conjunto de elevaciones de la cordillera oriental andina.

Para intervenir mediante una lógica de proyectación arquitectónica adecuada en este tipo de entornos es importante su concepción como la “transformación de un lugar a partir de la conservación de parte de la historia que de él emana” (Guallart, 2008, p.56). Desde esta aproximación la casa se convierte en un vínculo entre su habitante y su entorno en una serie de capas que van desde las físicas: la topografía, el paisaje o las texturas de los materiales que componen el edificio, hacia otras más intangibles como la carga histórica del lugar, la filiación madre-hijo / autora-habitante o la estructura de los espacios.

El proyecto de Ibarra integra, a través de la multiescalaridad, el paisaje a su obra desde la abstracción del territorio: "una suma de luces y sombras, con los demás elementos construidos que componen el paisaje, y también con las propias formas de dicho paisaje, con el fin de configurar su resultado espacial. (Barba, 2021, p.107)

Desde la escala macro se inspira en ese paisaje, en reconocer otras características naturales del lugar. Las ventanas y terrazas se integran visualmente con las vistas panorámicas favorecidas por la pendiente, aprovechando el potencial del relieve y su estructura geométrica, modificada por la intervención pero que finalmente enmarca una cualidad de la identidad del trabajo.

En la escala intermedia, de la arquitectura informal vecina, pese a que omite algunas de sus características morfológicas, procura formas de ocupación similares. Finalmente, en la microescala expresa una búsqueda por adaptar la materialidad expuesta en las texturas de los conjuntos históricos, mediante el uso de la piedra, el ladrillo, la madera y la teja.

Guápulo es también un elemento de transición entre dos zonas de la ciudad de amplia expansión en las últimas cuatro décadas que han dado lugar a una nueva mancha urbana del Distrito Metropolitano de Quito, con edificios que sobrepasan los 15 pisos en la zona de la González Suárez y un voraz incremento de conjuntos habitacionales hacia los valles orientales, en la que la zona de Guápulo se encuentra comprimida por estos dos grandes fenómenos de expansión. Sin someterse a estos cambios ni cambiar sus construcciones, se ha mantenido a pesar de la presión inmobiliaria. La mayoría de edificios cuentan con más de 40 años que mantienen al barrio con una carga nostálgica e inclusive anacrónica cuando pasan por sus calles de valor patrimonial un desfile de autos que la usan como una vía conectora entre estas zonas expandidas.

El componente territorial está dominado por su topografía, vientos predominantes en sentido noroeste provocados por el encañonamiento del río y el cambio de presión del aire que crea un clima frío de alta humedad, que sumado a sus valores perceptivos de una visual profunda con mucha vegetación de bosque y asentamientos de baja densidad y una altura media de tres pisos, generan un paisaje sobresaliente con un dominio panorámico, convirtiendo a todos los edificios que se posan en la zona en una especie de palimpsesto de lo construido sobre la montaña.

En este paisaje, de alta heterogeneidad de sus elementos antrópicos, bióticos y abióticos se dispone la casa de la arquitecta Ibarra. En medio de una dicotomía entre los valores naturales y la expansión urbana, entre diferencias socioeconómicas latentes en sus edificios y en su población vecina, en donde el paisaje de fondo asociada a la abrumadora potencia de la cordillera oriental es el mejor elemento de aproximación a las estrategias de diseño, la casa se sitúa para favorecer esta relación visual en todas sus plantas a través de la disposición de plataformas, orientando sus volúmenes hacia la vista oriental y, por tanto, al sol de la mañana.

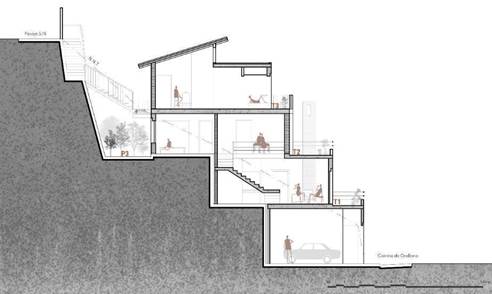

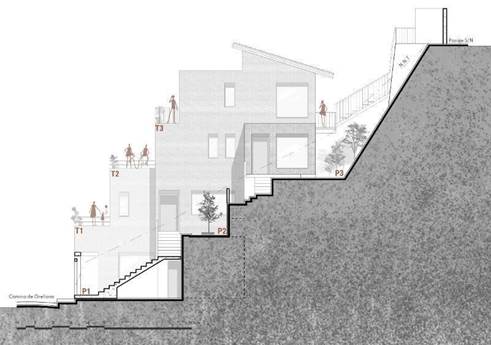

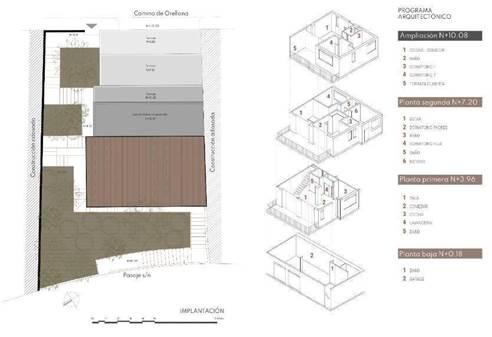

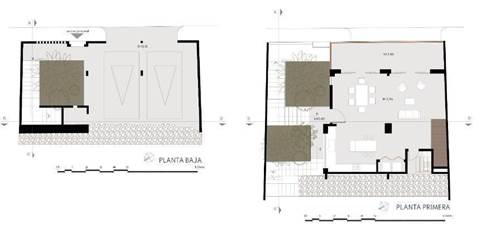

Tipología: una vez contextualizado el sitio de emplazamiento, es posible detallar una aproximación al proceso de diseño derivado de la tipología. Tras una interpretación novel, en principio descriptiva, se transita hacia un análisis crítico de la obra en términos más amplios. Mediante el desplazamiento progresivo de volúmenes y estancias, la Casa en Guápulo se inserta en el terreno mediante un sistema de terrazas y jardines. Esto se realiza mediante una combinación de tres patios (laterales y asentados al suelo) y dos terrazas (extensión de las losas que conforman los espacios interiores) procedentes del proyecto original y una tercera terraza, resultado de la ampliación, pero que sigue la misma lógica sistémica. Las terrazas (Figuras 3 y 4) son la extensión del espacio interior, la transición entre el espacio doméstico y el paisaje como telón de fondo.

Al visitar la casa, se leen estas plataformas como zonas de intimidad al aire libre, el intersticio entre la ciudad y el espacio privado. Los jardines, también en configuración aterrazada, albergan una frondosa vegetación local, estructuran la circulación vertical exterior y son la antesala de la vida doméstica. De la propia tipología, así como del sistema de patios, se deriva la resolución de una circulación caracterizada por una disposición en diagonal que va conectando los diferentes niveles y los dos accesos: uno exclusivamente peatonal en la cota superior y otro peatonal-vehicular en la cota inferior (Figuras 5, 6 y 7). Las plataformas y bandejas de paisaje en una escala micro, establecen una simbiosis entre terreno y proyecto, relación determinada a través de una marcada relación entre técnica y tipo, aspecto que, en este caso, se ancla a la tradición y bagaje constructivos de Guadalupe Ibarra.

Fuente: editado por A. Yánez (2023) basada en planos cortesía de Juan Francisco Palacios

Figura 3 Corte A-A´ - Terrazas como extensión del espacio interior y la integración de los ambientes domésticos

Fuente: Editado por A. Yánez (2023) basada en planos cortesía de Juan Francisco Palacios

Figura 4 Corte B-B´ - Sistema de terrazas y patios

Fuente: Editado por Autores (2023) basado en planos cortesía de Juan Francisco Palacios

Figura 5 Implantación y esquema de distribución funcional

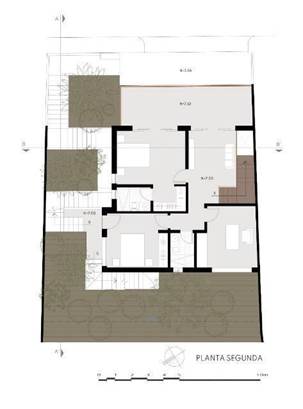

Fuente: Editado por Autores (2023) basado en planos cortesía de Juan Francisco Palacios

Figura 6 Planta baja y planta primera

Cultura espacial, cultura material: arquitectura “anclada” al lugar

En cuestiones relativas al paisaje y contexto latinoamericanos es necesario comprender las particularidades de la región. No obstante, es importante establecer un punto en aquella delgada línea que diferencia los distintos discursos sobre la identidad: la Casa en Guápulo se aleja de la visión mitificada de los populismos iberoamericanos, tan en boga actualmente, explicados por Fredy Massad (2017), cuya “fama” radica en una perspectiva un tanto naif, interesada más en clichés y pintoresquismos que en una visión crítica de lo disciplinar enfrentado a un contexto particular, sin romanticismos.

(…) parece llevar implícita la unidimensional comprensión primermundista de Iberoamérica como lugar “exótico” al que va indisolublemente ligada esa visión entre pintoresca y glamourizada de la pobreza. Un escenario simplificado y simplista donde este nuevo modelo del arquitecto se infiltra como una suerte de Robin Hood - Deus ex machina. (Massad, 2017, p.68)

Desde esta caracterización espacio temporal, la Casa en Guápulo integra los conocimientos de Guadalupe Ibarra a nivel técnico constructivo, influenciada por la tradición constructiva cuencana con una formación académica en la que la autora menciona como referente base a Mies van der Rohe. Así, la Casa en Guápulo representa su bagaje y contexto, y la forma en que se integran con el aprendizaje que caracterizó a su generación sobre la Modernidad, en la que sus proyectos son el resultado de una composición volumétrica clara, espacios diáfanos y funcionalidad. Simultáneamente, su experiencia implica un know-how de procesos y códigos locales expresados a través del detalle técnico y la materialidad donde la transparencia, el espacio intermedio de terrazas y jardines y el paseo arquitectónico exterior son aspectos fundamentales del proyecto y su carácter sinérgico en relación al lugar y su paisaje. Parte de esta intencionalidad se ve reforzada por los ventanales, los cuales se leen como un límite difuso que marca niveles de privacidad en la relación interior-exterior.

El sistema técnico constructivo también es una evidencia de este diálogo entre arquitectura y paisaje (Figura 8). Paralelamente, integra tendencias contemporáneas de reutilización/rescate de materiales, pero desde una perspectiva que dignifica y resalta sus propiedades. Parte de la esencia de la vivienda la componen elementos como los azulejos y muebles de una edificación preexistente en el terreno, puertas, pasamanos y tablas de varias viviendas de barrios aledaños en proceso de demolición.

Fuente: Autores (2023) (izq.) y E. Marín (2023) (der.)

Figura 8 Materialidad “Casa en Guápulo”. Todo material bien ejecutado es noble

A nivel meso, el emplazamiento en la ladera se ha realizado a través de una combinación de técnicas: en el nivel inferior se vislumbra una pared de cangahua al desnudo combinada con muros de hormigón visto (Figura 9). En cuanto al uso del material, se ha buscado una “economía” del proceso; esto implica no solo ahorro financiero, sino una eficacia en la ejecución. Cada material, nuevo o reciclado, ha sido trabajado con prolijidad, resaltando sus propiedades naturales, una especie de neobrutalismo finamente ejecutado. En definitiva, la Casa en Guápulo demuestra que todo material bien ejecutado es noble.

Sin embargo, no existió una voluntad explícita de Ibarra por generar una “arquitectura con identidad”; se ha detectado un discurso de oficio, pragmático, lejos de demagogias y populismos relativos a la misma. Desde esta perspectiva, esta identidad es consistente en las decisiones en cada escala, de manera sinérgica para responder en un sentido técnico constructivo a la ladera donde se ancla la vivienda. En estas sinergias cada detalle permite una lectura clara de materiales y estructuras: muro de cangahua, columnas, vigas, losas y algunos muros de contención en hormigón armado, dinteles metálicos tintados de azul carbón al exterior y madera de eucalipto al interior.

Las decisiones estructurales, configuradoras del espacio, fueron también decisión de Ibarra. Propone como calculista al ingeniero cuencano David Contreras, con quien definió una estructura sencilla que permitió mantener un equilibrio entre economía, seguridad y estética, privilegiando los grandes ventanales que permitirán vincular los interiores de la vivienda visualmente con el paisaje oriental (Ibarra, 2022).

El proyecto es el resultado de su bagaje cultural y profesional. Así, aun cuando no disponía del ladrillo cuencano (al que habitualmente recurre en la ciudad donde ha ejecutado la mayor parte de su obra) utiliza el ladrillo quiteño, de formato mayor, pero que permitió la asimilación de la técnica constructiva fácilmente (Figura 10). Este sistema, menos habitual en Quito y aún menos habitual en Guápulo, le otorga un modesto carácter de singularidad, simultáneamente a su capacidad de adaptación gracias a su correcta ejecución desde el “tipo” y a una precisión al momento de colocar cada pieza.

Si bien Ibarra tomó las decisiones sustanciales del proyecto, cedió ante decisiones del habitante, como la utilización de cemento pulido en los suelos de las plantas primera, segunda y cuarta y el uso de madera de guayacán en la planta tercera, material local de nobles prestaciones y de difícil adquisición en la actualidad. En la misma línea, se utilizó el ladrillo sin revestimiento al interior, combinado con un interiorismo en el que destaca la carpintería recuperada (hasta llegar al estado original del material), reforzando la consistencia en el proyecto con los materiales en su estado “brutalista” de la mano de una conciencia sobre su aprovechamiento. La Casa en Guápulo contrasta con las viviendas contiguas en diseño, calidad espacial y manejo de los materiales. En un ejercicio de síntesis, la cualidad simbiótica del proyecto es el resultado de un proceso que integra espacios configurados desde la base estructuradora de la modernidad de la que aprendió Ibarra, el uso de técnicas y materiales locales y la ejecución acertada de la tipología en ladera, la mano de obra, siempre desde el oficio más que desde el discurso.

Actores: habitante, autora y otros procesos para la integración entre arquitectura y paisaje

Existe una clara sinergia entre los actores que integran el proceso de Casa en Guápulo. Resalta una en particular: la de la autora y la del habitante. La casa, en términos generales, es “una realidad política en transformación” donde “la jerarquización espacial incide en cómo «el valor y el reconocimiento no dependen de su uso, sino de «quién» y «cómo» se usan»” (Novas, 2013, pp. 44-45). Así, la distribución espacial de la Casa en Guápulo da cuenta de una integración de espacios (tradicionalmente fragmentados, tanto por muros como por roles), dejando de lado la estricta separación de espacios servidos y servidores (Figuras 4 y 7) donde “Cocina y salón pueden coexistir y coproducir, ser el lugar central de la vivienda y, en ella, la mesa de comer como lugar de encuentro. Este hecho influye además en la socialización…” (Novas, 2020, p.189).

El habitante: Juan Francisco Palacios Ibarra, hijo de Guadalupe Ibarra, abogado de profesión y profesor de Derecho Ambiental, es un conocedor de la arquitectura como producto cultural, además de su incidencia en el paisaje y el contexto. Desde ese bagaje, aspectos como la selección de materiales y la importancia del paisaje, de los jardines y la vegetación, son cuestiones que construyen la imagen y configuración de la Casa en Guápulo.

En el año 2008 Guadalupe Ibarra realiza el diseño del proyecto para Palacios, quien fue un participante activo en el proceso de diseño y construcción. Esto se atribuye a la influencia de su madre y toda una vida de participación en el oficio, así como a su amistad con un amplio círculo de arquitectos/as y artistas.

La autora: Guadalupe Ibarra, en calidad de autora del diseño, toma las decisiones fundamentales del proyecto. Palacios destaca cómo cada obra de su madre se caracteriza por la “claridad y fluidez en los espacios, sin tropiezos en su funcionamiento” (Palacios, 2023), combinando con una utilización estratégica de materiales para favorecer la inserción en la ladera y su paisaje. Esto anticipa lo que más adelante se describe a través de un diálogo entre contemporaneidad y tradición como parte del proceso de formación y bagaje de la arquitecta, en cuyo quehacer incorpora el característico uso del ladrillo visto de la ciudad de Cuenca, en donde ha hecho su mayor producción, permitiendo entender este aprendizaje desde el edificio, más que desde el discurso.

En este punto cabe contextualizar Casa en Guápulo con la producción de Ibarra en aquella época, ya que mientras la autora iniciaba la planificación de esta casa, su obra en Cuenca continuaba con proyectos de una escala de mayor envergadura: estaba finalizando la construcción del Condominio "Los Faroles” y paralelamente planificaba el conjunto “San Sebastián” (una de sus obras finales), y además la restauración de una casa de hacienda de la familia Díaz Carrasco, en el sector de Yunguilla.

Pese a esta incesante y diversa actividad, y pese al carácter del proyecto en Guápulo (una vivienda unifamiliar), su dedicación no representó una atención menor a los detalles de diseño. Incluso al estar ubicada en un contexto y geografía diferentes, Ibarra no desatiende la importancia de un minucioso estudio y la observación de las condicionantes para este proyecto. De hecho, en palabras de Ibarra:

Cuando diseñé Casa en Guápulo tenía que conocer el lugar, era un desafío interesante, por la pendiente pronunciada y el paisaje. Imaginé inmediatamente cómo diseñarla, y aprovechar las diferentes alturas del desnivel para que toda la casa pueda ser espectadora del paisaje maravilloso (Ibarra, 2023).

Observadora de estos detalles, Ibarra afirma a su vez que a lo largo de su larga trayectoria comprendió que la mayor recompensa para un arquitecto no es únicamente diseñar un espacio, sino el ser capaz de que en cada proyecto exista un acercamiento al lugar y a sus usuarios, interpretar sus necesidades e integrarlas en el diseño final.

El constructor: la construcción de Casa en Guápulo inició en 2010 a cargo del arquitecto Marcelo Puga, quien cumplió un papel clave en “la honestidad del proceso” (Palacios, 2023), en un diálogo constante con el habitante y la diseñadora. Puga cumple el rol de constructor y además realiza en obra una serie de aportes al proyecto. Adicionalmente, por cuestiones logísticas y distancias entre Quito y Cuenca, Puga consta en los registros municipales como autor del proyecto, pese a que Ibarra es la autora intelectual del mismo. Asimismo, firmaría la ampliación de la cuarta planta, realizada en 2015 por la arquitecta Valentina Brevi.

Actores complementarios: en la entrevista realizada a Palacios, este resalta la importancia de dar crédito también a los obreros, resaltando la mano de obra del carpintero José Galvaez y del jefe de obra, Alberto Curay (Figura 11). Nombra al documental “Labranza Oculta”: “Hay secretos ocultos tras cada objeto, pero es justamente en el interior de las casas, tras sus paredes silenciosas, donde se esconden los secretos más intensos y humanos.” (Calvache, 2010), de la mano de los obreros que, desde el anonimato, son los verdaderos constructores. Guadalupe Ibarra también asegura que parte de la fluidez del trabajo en su trayectoria radica en su trabajo (también sinérgico) con el personal de obra, tanto desde la empatía en la valoración de su labor, como en el diálogo que establece con el equipo en su comprensión de sistemas, procesos y materiales.

La importancia de registrar la autoría. Es fundamental registrar y difundir esta cuestión, dado que parte del fenómeno de invisibilidad de la mujer en la arquitectura, objetivamente detectado a través de una serie de investigaciones en el ámbito de la arquitectura a nivel global en la última década, parte de situaciones como estas8.

Por tanto, no es casual que la autora, desde su vocación y modestia, considere que no es relevante su firma de autoría; no obstante, es importante su reconocimiento para una historiografía “completa” de la arquitectura local, así como para establecer discursos, vínculos, personajes y reflexiones.

Conclusiones: estrategias arquitectónicas para el paisaje andino

La Casa en Guápulo visibiliza un proceso de ajuste del tránsito de anidación de referentes extranjeros a la ciudad de Quito, como parte de las obras de las primeras generaciones de arquitectos graduados en las facultades ecuatorianas, entre quienes se encuentra Guadalupe Ibarra. Es un ejemplo del

“carácter emergente y subalterno en el que se desarrolló el Movimiento Moderno en Quito, sumado a la austeridad endémica. Esto permitió́ explorar estrategias alternativas, incorporando elementos a veces anacrónicos, a veces aparentemente descontextualizados; otras con soluciones muy simples que dieron lugar a esta propiedad híbrida de la arquitectura de Quito, una sumatoria de elementos elegidos desde el ahorro, la cercanía y la implementación simple.” (Llorca, 2022, p.175).

La Casa en Guápulo acoge estas tres últimas herramientas como estrategias de proyecto reflejadas en su sistema constructivo, la aproximación al paisaje y sencillez espacial. En Quito existe una particular tradición de usar los edificios como procesos heurísticos de aprendizaje colectivo. Estos procesos han promocionado durante décadas ciertos enlaces entre arquitectos por reflexiones comunes, que iban desde la relación con la topografía (obligatoria para hacer arquitectura en los Andes), la búsqueda de la eficiencia de materiales o procesos, el aprovechamiento del clima, y, algunas veces por coincidencias ideológicas, creando un sistema biunívoco y sincrónico de referencias locales, convirtiendo a Quito en un laboratorio dinámico con nuevas familias espaciales y tipos.

La Casa en Guápulo está emparentada con otros ejemplos próximos que se enfrentaron a retos similares, como la Escuela Sucre de Gilberto Gatto Sobral (1953), Hábitat Guápulo de Jaime Andrade y Mauricio Moreno (1983), la Casa Taller de Francisco Ursúa (2000). Este último, el proyecto más cercano temporalmente hablando, presenta ciertas similitudes en la cultura material, pese a su diferente forma de enfrentar la ladera y a la capacidad de Casa en Guápulo de dejar abierta la posibilidad a la adaptación espacial por su diáfana resolución, un lenguaje homogéneo y una utilización de materiales al desnudo, pero sin el carácter de experimento, garantizando la habitabilidad.

El estudio de la obra de Guadalupe Ibarra, que inició dentro del proyecto de investigación “Pioneras de la arquitectura ecuatoriana”, plantea como acción fundamental introducir una nueva capa en la historia del siglo XX e inicios del XXI a través del reconocimiento de la obra de las mujeres que abrieron camino en el país a posteriores generaciones. A través de “Pioneras” se consiguieron múltiples objetivos: visibilizar referentes femeninos para estudiantes actuales, ampliar el catálogo más canónico de proyectos ejemplares locales desde una mirada diversa, influir en el relato de la historia sin acritud ni un afán beligerante, y reconocer a las arquitectas por el peso de sus aportes, sin demagogia ni buenismo. En ese sentido, también representa una transición de un tiempo en el que se ha observado exclusivamente la producción arquitectónica hegemónica a otro tiempo que procura la ruptura del techo de cristal y de las barreras que impiden el acceso y/o visibilidad de la mujer más allá del acceso a la educación superior, un logro loable, pero que ya no es suficiente en la tercera década del siglo XXI.

Desde la metodología y marco teórico aquí planteados, el estudio de la Casa en Guápulo representa el inicio de un segundo momento de la investigación en el que se analizan cuestiones espaciales, compositivas, constructivas y contextuales del proyecto, lo que permite valorarlo desde una visión horizontal con otros autores, proyectos o lecturas.

Por tanto, en esta casa el paisaje informa a la arquitectura sobre sus estrategias; el asolamiento y la topografía dan claras directrices sobre la posición de las estancias, los lugares que requieren mayor iluminación y mejor desempeño térmico; información que la arquitecta recibe y resuelve con una notoria habilidad técnica y con una sencillez diáfana que se vuelve pedagógica y que permite entender la importancia de la casa como un referente de aproximación a entornos de esta calidad paisajística.