1. Introducción

Desde que el hombre existe, una de sus grandes preocupaciones ha sido la lucha por la supervivencia, tratando de conseguir los remedios para curar sus males e incluso incrementar sus expectativas de vida. Las plantas han provisto de diversos materiales que han servido como alimentos y cura a la raza humana a través de los años (Fernández, 2005); (Matera, y otros, 2016).

Este tipo de conocimientos referentes a las propiedades medicinales de las plantas, que en un inicio surgieron por casualidad y luego por necesidad se ha transmitido en forma verbal de generación tras generación y se ha ido acumulando hasta nuestros tiempos (Maulik & Banerjee, 2015).

De este modo muchas de las especies vegetales utilizadas por sus virtudes curativas entre los antiguos egipcios, griegos y romanos pasaron a formar parte de la farmacopea medieval, que más tarde se vio enriquecida por los conocimientos del Nuevo Mundo. Hoy en día al aplicar métodos modernos de análisis, se han podido comprobar las propiedades que nuestros antepasados encontraron de manera empírica. A principios del siglo pasado, el desarrollo de la química y el descubrimiento de proceso de síntesis orgánica llevaron a la producción de medicamentos y para la fabricación de muchos de ellos se utilizaron principios activos de determinadas plantas medicinales. En los últimos años y ya contando con procedimientos modernos, la medicina tradicional ha recibido gran impulso sobre todo el estudio de las plantas medicinales (Granados, 1999); (Salako, Shitta, Elegunde, & Adeyemin, 2015).

Según (Granados, 1999), (Fernández, 2005) y (Flores, Chávez, Ruíz, de la Mora, & Rodríguez, 2016) cada zona geográfica del mundo tiene una vegetación autóctona de la que se obtienen diferentes preparados medicinales. Tal es el caso de mesoamérica, donde el agave, también conocido como maguey ha sido utilizado para proveer alimento, bebida, techo, protección y medicina a las diferentes culturas (Unión Nacional de Productores de Maguey, 1993).

El agave es considerado endémico de México porque es el país que más especies tiene y de estas una parte importante se genera en el estado de Jalisco e Hidalgo, más de un tercio de la población de los países en vías de desarrollo carece de medicamentos esenciales para mantener la salud. La provisión de terapias tradicionales que sean seguras y efectivas puede ser una herramienta exitosa para incrementar el acceso a medidas de salud para los que carecen de ellas (Gobierno del Estado de Hidalgo, 1988); (Laing, Hogerzeil, & Ross-Degnan, 2001); (Villarreal, y otros, 2014).

En China, las preparaciones herbales tradicionales abarcan del 30 al 50% del consumo medicinal en ese país. En Ghana, Mali, Nigeria y Zambia, la primera línea de tratamiento del 60% de los niños con fiebre, resultado de malaria, son las plantas medicinales. La OMS estima que varios países Africanos utilizan plantas medicinales en la mayoría de los partos en ese país. (Gupta, Bansal, Niazi, Kohli, & Ghaiye, 2016); (Liu, Liu, Mei, & Wang,, 2016).

En Europa, Estados Unidos y otras regiones industrializadas más del 50% de la población usa medicina tradicional o complementaria. En San Francisco, Londres y Sudáfrica el 75% de los portadores del VIH/SIDA utilizan medicina tradicional o complementaria. El 70% de la población canadiense ha utilizado medicina complementaria al menos una vez (Benabdallah & Gharzouli, 2015).

Entre los años 2009 al 2013 el número de doctores que se han especializado en medicina a base de remedios naturales se ha duplicado. En Estados Unidos 158 millones de personas adultas usan medicina complementaria y según la Comisión para Medicina Alternativa y Complementaria de este país, se gastaron 17 billones de dólares en remedios tradicionales en el año 2012. En el Reino Unido el presupuesto anual a la fecha para el uso de medicina tradicional es de 230 millones de dólares. El gasto en el que involucra el uso de plantas medicinales se ubica sobre los 60 billones de dólares anuales (OMS, 2003); (Kenakin, 2014).

Alrededor de 70 países tienen regulaciones con respecto al uso de plantas medicinales pero su control legislativo no ha sido estructurado completamente. Esto se debe principalmente a que las plantas medicinales presentan diferentes definiciones dependiendo del país y surgen controversias con respecto a temas como la licencia, dispensación, manufactura e intercambio de las plantas (Segura, 1991); (Watanabe & Ayugase, 2015)

En el año 1925 surge el término farmacognosia (phármakonque significa base medicamentosa o droga y gnosis, conocimiento), fue establecido por primera vez por Seydler, (1815) en una publicación titulada Analecta pharmacognostica (Waizel, Las Plantas Medicinales y las Ciencias. Una visión multidisciplinaria., 2016).

Actualmente esta ciencia se divide en dos ramas:

Dentro de la primera, la cual comprende el estudio de todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con el conocimiento de las drogas en sus variadas acepciones, se encuentran 11 ramas: farmacobotánica, farmacozoología, farmacoergasia, farmacoemporia, farmacodiascomia, farmacoquímica, farmacofísica, farmacogeografía, farmacohistoria, farmacoetimología, y farmacoetnología o etnofarmacología (Ben Hamissa, y otros, 2012); (Abreu, y otros, 2015).

La etnofarmacología es un concepto reciente, surgido en la década de los 60 en el ámbito de los agentes psicoactivos, definiéndose como “La exploración interdisciplinaria de los agentes biológicamente activos tradicionalmente empleados por el hombre”. La etnofarmacología es una ciencia interdisciplinaria, ya que abarca las observaciones en campo, así como también la descripción del uso y preparación de los remedios, la determinación botánica del material obtenido, también engloba los estudios fitoquímicos que son muy importantes para aislar los compuestos presentes en las plantas, así como los estudios farmacológicos. Esta ciencia, va a depender de mitos o leyendas, formando parte de las costumbres y tradiciones, que en conjunto constituyen el folklore de un pueblo (Madrigal, García, & Velázquez, 2014) .

Entre los grupos más importantes de plantas medicinales de las cuales es importante conocer sus metabolitos secundarios y su comportamiento, se encuentran los agaves. Estas plantas han sustentado los grupos humanos en México, Colombia y Brasil, han evolucionado junto con los pueblos de estas regiones. El agave tiene una gran importancia en cuanto a la biodiversidad y la fuente de recursos que representa, en base a lo anterior es importante conocer los procesos ecológicos, etnobotánicos, químicos y evolutivos de esta planta para que de esta forma se tenga un mayor conocimiento para su conservación y aprovechamiento (Lezama, 2015); (Barraza-Soto, Domínguez, Montiel, Návar, & Díaz, 2014).

En los albores del siglo XXI, debido a la explotación irracional, a lo inadecuado de su siembra, así como a las políticas tendientes a sustituir el uso de las fibras naturales por sintéticas y del pulque por otras bebidas como la cerveza, el vino o los rones, el uso el maguey y sus derivados fueron desapareciendo. No obstante, en la actualidad se continúan las investigaciones a nivel de laboratorio para mejorar su aprovechamiento industrial, a través del uso de sus fibras, celulosa, para elaborar papel moneda, aglomerados, fructosa, acetona, saponinas, sueros glucosados, insulina, plásticos y forrajes. (Lezama, 2015).

2. Marco conceptual

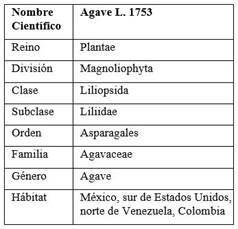

2.1. Taxonomía

Los Agaves o Magueyes pertenecen a la familia botánica de las Agavaceas, cuyo centro de origen se encuentra en México y cuyo uso se remonta a la época prehispánica. (Fernández, 2005); (Caspeta, Caro, Ponce, & Martínez, 2014).

Al nombre “maguey” se le atribuye un origen caribeño- antillano; aunque (Gonzalves de Lima, 1996), citado por (Waizel, Las Plantas Medicinales y las Ciencias. Una Visión Multidisciplinaria, 2015), hace referencia al uso de este nombre para la planta en México desde la época colonial.

A la fecha, varios investigadores no coinciden con el número de especies existentes del género Agave, por un lado (González, Martínez, Villarreal, Gámez, & Verde, 1969), (Conzatti, 1997) y (Beneval, y otros, 2016) mencionan la existencia de aproximadamente 136 especies del género Agave el cual se distribuye ampliamente en México y Norteamérica; en 1988 en el libro llamado “el árbol de las maravillas”, hace referencia que la familia Agavaceae cuenta con ocho géneros y alrededor de 350 especies, donde el género Agave cuenta con más de 200 especies según estudios realizados por el (Gobierno del Estado de Hidalgo, 1988) ; así mismo, (Granados, 1999), menciona que hay aproximadamente 310 especies, de las cuales México existen 272, por ello se considera a este país como el centro de origen del género, y por otro lado, (Pamplona, 2012), describe que se conocen más de 150 especies del género Agave muy similares en su aspecto y en propiedades repartidas por México, Centro América y parte de Sur América.

2.2. Farmacoetimología

Las raíces etimológicas de la palabra Agave provienen de la raíz griega que significa “admirable”, palabra que no solo describe su apariencia y la forma en que vive en medios semidesérticos, sino también algunas características propias, como la floración, que solo ocurre una vez en la vida de la planta. El género Agave comprende dos subgéneros: Littaea, con formas florales espigadas y Agave, de inflorescencias racimosas. Los subgéneros, a su vez están compuestos por especies, subespecies y variedades, cuyo número se incrementa al paso del tiempo, pues muchas de las especies y subespecies de este género se han hibridado entre sí, dando origen a nuevas plantas, siendo algunas de ellas fértiles. (Pamplona, 2012); (Caspeta, Caro, Ponce, & Martínez, 2014)

2.3. Farmacobotánica y micromorfología

En cuanto a las características botánicas, relacionadas con la morfología de los agaves, autores como (Gómez- Pompa, 1963.); (Gentry, 1982); (Conzatti, 1997) y (Sosa, y otros, 2014), describieron el género; señalando que son plantas perennes, rizomatosas, de tallos acaules, hojas grandes dispuestas en roseta y suculentas fibrosas que terminan en una espina; los márgenes de las hojas presentan pequeñas espinas ganchudas o rectas; inflorescencia en espiga o panoja con escapo largo semileñoso; las flores son de color amarillo verdoso, protándricas con perianto infundiliforme de tubo de longitud variable y seis segmentos casi iguales; seis estambres filamentosos filiformes, más largos que los segmentos del perigonio, con anteras amarillentas; ovario ínfero trilocular, tricarpelar, con placentación axilar, multiovulada; fruto capsular leñoso alargado, dehiscente con 3 alas con numerosas semillas aplanadas algo triangulares de testa negra.

2.4. Macromorfología

Las hojas son gruesas y suculentas, crecen en forma de espiral. Después de la etapa de germinación, las hojas crecen en forma de cono sobrelapadas, cada hoja o penca desdoblada deja una impresión para la siguiente penca; estas hojas semimaduras así permanecen hasta la maduración final varios años después. Las hojas son gruesas con un parénquima esponjoso para almacenar agua con una capa externa, llamada epidermis de cera. (Ruiz, y otros, 2013); (Socorro, y otros, 2017).

En todos los Agaves el sistema vascular circula por toda la hoja creando fibras que corren por todo lo largo de estas. Las hojas del Agave son duras, algo rígidas y muy fibrosas en el centro. Los márgenes de las hojas presentan pequeñas espinas ganchudas o rectas. El color, tamaño, grosor y forma de las espinas y hojas se han utilizado para la caracterización de las diferentes especies. La hoja del Agave vive entre 12 a 15 años. (Guevara & Vallejo, 2014).

2.5. Farmacogeografía

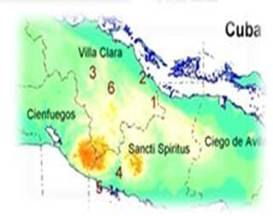

Según (Gentry, 1982), el agave lo podemos encontrar distribuido en las regiones correspondientes a la zona semiárida del estado de Hidalgo del Valle del Mezquital (Ixmiquilpan, Actopan, Mixquiahuala, Cardonal, Tezontepec, Orizabita), en la Huasteca, Apan, Tepeapulco, Zempoala, Singuilucan, Epazoyucan, Pachuquilla, Santiago Tulantepec, Cuautepec Tulancingo, Acaxochitlan, Metepec, Agua Blanca, Región de Atotonilco y en la Sierra de Huejutla. En Cuba se localizan en mayor medida en la región central del país, Cienfuegos, Sanctis Spiritus y Villa Clara por su macizo montañoso el Escambray (ver Figura 1) y en Colombia aparecen en la región de Tunja, provincia de Boyacá, Guevara y Vallejo. (Guevara & Vallejo, 2014); (Villarreal, y otros, 2014); (Sosa, y otros, 2014) y (Flores, Chávez, Ruíz, de la Mora, & Rodríguez, 2016).

3. Metodología

Se realizó un estudio bibliográfico relacionado con el agave, planta existente en el país, la cual tiene propiedades curativas que no han sido explotadas debidamente, debido a que esta planta se la conoce mayormente por su valor en la industria del ron, sin embargo tiene enorme potencialidades para la industria farmacéutica, es por eso que se realiza la investigación documental para exponer cuánto potencial curativo manifiesta, su distribución geográfica y los posibles padecimientos que se pueden combatir para reducir o eliminar los mismos.

3.1. Farmacoergasia

Adaptación: El agave es una planta que se desarrolla en regiones subtropicales semiáridas templadas, semicálidas y cálidas, en las regiones productoras más importantes de agave, localizadas en el estado de Jalisco, México, la precipitación anual va de 700 a 1000 mm, prospera en regiones con atmósfera seca a moderadamente seca en la mayor parte del año. Presenta una pobre tolerancia a las bajas temperaturas. (ASERCA, 2000); (Christenhusz, 2016).

Según Flores et al. (1999), los agaves prefieren suelos de textura media, por ejemplo suelos francos, franco- arenosos o franco-arcillosos. Aunque en zonas con baja precipitación prefieren suelos con mayor retención de humedad, es decir suelos de textura pesada, como arcillosos o limo-arcillosos. Profundidad del suelo: Los agaves pueden desarrollar adecuadamente desde suelos delgados a suelos profundos. Salinidad: El género agave presenta una ligera a intermedia tolerancia a sales pH.

Los agaves prosperan en un rango de pH de 6.0 a 8.0. No son recomendables suelos con problemas de acidez o alcalinidad. Pendiente: Puede desarrollar en terrenos con alto grado de pendiente, con drenajes superficiales muy eficientes y considerados no aptos para la agricultura tradicional. Sin embargo, bajo estas condiciones deben realizarse prácticas de conservación de suelo y agua para asegurar un ambiente favorable para el cultivo. En terrenos planos se corre el riesgo de tener problemas de encharcamientos, lo cual es perjudicial para el cultivo. Drenaje: Requiere suelos con drenaje bueno a excelente (Martínez, Sosa, & Álvarez, 2014).

3.2. Propiedades medicinales del agave a partir de sus metabolitos secundarios

El agave presenta un alto contenido de sólidos (33%). Los fructanos representan aproximadamente el 70% de los sólidos solubles, estos compuestos son de gran importancia para la obtención de jarabes. (Tinto, Simmons-Boyce, McLean, & Reynolds, 2005).

Humedad 67%, sólidos solubles 33% (Celulosa 36.20%, Fructano 69.75% y Lignina 17.02%).

Según (Tinto, Simmons-Boyce, McLean, & Reynolds, 2005); (Ben Hamissa, y otros, 2012), el porcentaje total de los azucares está formado por: 75 partes de fructosa (índice glucémico bajo por lo que es apropiado para diabéticos), 25 partes de glucosa y 5 partes de inulina (índice "0").

(Tinto, Simmons-Boyce, McLean, & Reynolds, 2005); (Ben Hamissa, y otros, 2012) afirman que el Aguamiel de agave es un líquido dulce, 100 gr. Contienen 5,30 gr. de extracto no nitrogenado, 0,4% de proteínas, esta última cantidad que aunque parece baja, es interesante por su composición en aminoácidos esenciales como: lisina, triptófano, histidina, fenilalanina, leucina, tirosina, metionina, valina y arginina. Contiene vitaminas del complejo B, niacina, tiamina, riboflavina y vitamina C. Minerales como hierro, calcio y fósforo.

En Colombia la región de Tunja, provincia de Boyacá, (Guevara & Vallejo, 2014), optimizaron el proceso de extracción de polifenoles y flavonoides provenientes del agave AMERICANA, utilizando un reactor de alta presión PARR quienes además determinaron la actividad antioxidante de estos compuestos analizando el radical DDPH. Otro dato interesante es que en los extractos del Agave americana y Agave barbadensis Trel cosechados en Barbados, se identificaron nuevas moléculas homoisoflavonoides. (Tinto, Simmons- Boyce, McLean, & Reynolds, 2005); (Leal, y otros, 2015).

En Cuba, Guerra et al. (2008), afirmaron que el Agave FOURCROYDES representa una alternativa como fuente de fructanos que podrían usarse como prebióticos en la alimentación de animales y del hombre. A esta conclusión llegaron al determinar la cantidad de glucosa, fructosa, sacarosa, fructanos y almidón en hojas apicales e intermedias de plantas cultivadas en el centro del país, igualmente estudiaron el Agave BRITTONIANASUBSP. BRACHYPUS (Trel.), demostrando que las hojas secas y pulverizadas de esta planta recolectadas en la zona de Cubanacán, Santa Clara, Cuba, se sometieron a un proceso de extracción con metanol y n-butanol, el producto obtenido se separó mediante cromatografía de capa fina y las sustancias predominantes fueron analizadas por NMR para establecer y confirmar su estructura. El estudio ratifica la actividad antiparasitaria sobre la Tricomonavaginalis de dos de las saponinas de esta planta, la diosgenina y yucagenina. Estas moléculas presentan una actividad antibiótica moderada comparadas con el medicamento de uso común, metronidazol.

3.3. Usos y propiedades del agave o maguey

El agave es la planta de la cual se elabora la bebida alcohólica más popular de México, el Tequila, que forma parte de la cultura de ese país y que antiguamente era muy utilizado además como un poderoso desinfectante, entre los pobres y los combatientes de las distintas guerras a través de la historia (Segura, 1991); (Leal, y otros, 2015).

Gastritis y úlceras: La savia del Agave tiene propiedades antisépticas externas e internas, siendo utilizado en este último caso para tratar desórdenes digestivos causados por el crecimiento de bacterias en el estómago y el intestino, en particular la causante de úlceras como el helicobacter pilori, lo cual ayuda a personas con gastritis.

Prebiótico: Es estimulante del crecimiento de la flora intestinal. Inhibe el crecimiento de bacterias patógenas (E. Coli, Listeria, Shigella, Salmonella).

Disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos

Mejorando la eliminación de toxinas en el cuerpo.

Sífilis, desde la antigüedad el extracto fluido de la raíz se probó con éxito para el tratamiento del paciente con sífilis.

Sus recomendaciones como planta medicinal abarcan; la tuberculosis pulmonar, enfermedades hepáticas y la ictericia, así como su fibra remojada en agua durante un día se utiliza como un poderoso desinfectante del cuero cabelludo y tónico en casos de caída del cabello o alopecia.

Las hojas secas en infusión son utilizadas por sus propiedades digestivas y hepáticas. Externamente es utilizado para la irritación ocular y el jugo de la hoja fresco se usa para tratar heridas e irritaciones de la piel. (Cunningham, 1997); (Socorro, y otros, 2017).

3.4. Estudios de casos realizados por sobre el agave.

Científicos mexicanos del Centro de Investigación de Estudios del Instituto Politécnico Nacional han descubierto que sustancias del agave que se usan para hacer tequila permiten combatir la obesidad, mejorar la diabetes y reducir la osteoporosis. Sus investigaciones han demostrado que los fructanos, contribuyen a generar saciedad y, por este medio, controlar la ingesta de alimentos, razón que permite regular la producción de insulina y favorece la calcificación de los huesos (Madrigal, García, & Velázquez, 2014).

Científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), Unidad Irapuato descubrieron que los carbohidratos del agave son azúcares saludables, ya que pueden ser utilizados como endulzantes naturales, pero no son digeridos por el organismo humano. "Los azúcares saludables funcionan principalmente como prebióticos y son denominados fructanos; el más conocido se llama inulina, la cual puede regular la secreción de la insulina, directamente o por regulación de otras hormonas, como la increatina o la GLP1", detalló Mercedes Guadalupe López Pérez, científica del Departamento de Biotecnología y Bioquímica de Cinvestav. De igual forma se determinó que el fructano acelera la hormona incretina, también presente en los seres humanos, que produce y controla hasta un 60 por ciento de la secreción de insulina. Los resultados también señalan que dichos carbohidratos son saludables, ya que este azúcar no se va a la sangre porque no es metabolizado, es decir, no es absorbido (Mellado & López, Fructan metabolism in A. tequilana Weber Blue variety along its developmental cycle in the field, 2012).

Sus moléculas más pequeñas son dulces y el consumidor puede disfrutar esa dulzura y le puede decir al cerebro: estoy comiendo dulce, pero no lo estoy absorbiendo", explicaron los científicos. Agrega que además no causa caries porque no se metaboliza por las enzimas de la cavidad bucal, puede llegar al intestino delgado, donde se absorben la mayoría de los nutrientes, y tampoco pasa nada, y en el intestino grueso es donde estos azúcares son fermentados por los probióticos (bacterias benéficas) (Ríos-Tobón, Agudelo-Cadavid, & Gutiérrez-Builes, 2017).

Favorece el crecimiento de bacterias buenas, disminuye el crecimiento de otras patógenas que generan compuestos tóxicos y tienen impacto desde varios puntos, uno es que regulan a las hormonas que nos regulan a nosotros. (Ríos-Tobón, Agudelo-Cadavid, & Gutiérrez-Builes, 2017).

3.5. Precauciones y otros usos.

Se han reportado episodios raros de dermatitis por contacto posterior a la exposición de la savia del Agave americana. Los cristales de oxalato de calcio presentes en el agave pueden ser causa de micro-desgaste en la dentadura de humanos. Debe evitarse en el embarazo y la lactancia, salvo indicación médica (Brack, 2013).

Para tratar problemas del aparato urinario, para el tratamiento de heridas, gota, dolor gástrico, dolor de muelas, pitiriasis, posparto, lactación, golpes, mordedura de víbora, gonorrea, fiebre, bilis, tos, empacho, dolor de cabeza, pecas, barros y verrugas faciales, recaída, dolor de costado, enfermedades intestinales, tónico del sistema nervioso, diabetes, dispepsias ácidas, escorbuto, ayuda a la cicatrización, calvicie, hígado (hepatoprotector), artritis reumatoide, antiinflamatorio, antimicrobiano y para el tratamiento del cáncer, donde actualmente se han realizado estudios en animales, comprobando su eficacia (López, 2013).

3.6. Obtención de jarabe de agave.

El extracto de agave, también conocido como miel, néctar o jarabe de agave, es un edulcorante extraído del corazón de la planta de agave, llamado piña. Aunque hay varias especies utilizadas para la producción de néctar, la planta de agave azul es la más común debido a su dulzura. Dicho néctar es utilizado frecuentemente por quienes cuidan su salud, ya que es un alimento de bajo índice glucémico y es más dulce que el azúcar. Puede reemplazar la miel y el azúcar en las recetas y bebidas (Urías-Silvas & López, 2009); (Leal, y otros, 2015).

La miel de agave es un endulzante orgánico que se crea a partir de la savia líquida que se obtiene del interior de la penca del agave azul, del cual se obtiene también el tequila, que se somete a bajas temperaturas, a menos de 40ºC para conservar sus propiedades (Megherbi, Herbreteau, Faure, & Salvador, 2009).

3.7. Pasos para la preparación del producto a partir de la piña.

1. Se corta la piña en octavos o cuartos con un cuchillo grande; luego se enjuaga los trozos y colocan en bandejas de asar. Se corta la piña en pedazos más pequeños, según el tamaño del horno y de las bandejas

2. Se calienta previamente el horno entre 118 y 160 grados Fahrenheit (47,77 a 71,11 grados Celsius) y hornea los trozos de piña durante 40 a 72 horas o hasta que adquieran un color óxido. El calor y el proceso de cocción lenta permite que salga jugo de las piñas, pero el tiempo de cocción necesario varía considerablemente en función de la temperatura que se utilice y del tamaño de la piña.

3. Se retira y desecha el néctar amargo que se acumula después de tres horas de cocción y luego se continúa con el proceso de cocción lenta.

4. Se colocan las piñas asadas en un recipiente para que se enfríen y se vierte el néctar de la sartén en un cuenco aparte.

5. Se enjuagan los trozos de piña con agua corriente fría y se vuelven a colocar en el cuenco.

6. Se trituran los trozos con un machacador de papas para exprimir el líquido del agave y se vierte este último en el cuenco de néctar, según sea necesario para evitar ensuciar.

7. Se corta la piña en trozos pequeños o desmenuzados, en un procesador de alimentos y siguen aplastando hasta que no salga más líquido.

8. Se coloca el puré de agave en un colador de malla de alambre fino y se presiona con la parte trasera de una cuchara de madera, para exprimir el néctar que quede dentro del cuenco que contiene el mismo.

9. Se coloca un filtro de papel en un embudo. Se calza el embudo dentro de un frasco o recipiente de vidrio y se vierten pequeñas cantidades de néctar dentro del embudo. El filtro de papel aclarará la sustancia.

10. Se repite el proceso de filtración hasta que lograr los resultados deseados.

3.8. Beneficios que brinda el producto

Es bajo en calorías, por lo que es muy recomendable en dietas para el control de peso

Disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, mejorando la metabolización de toxinas en el cuerpo

Inhibe el crecimiento de bacterias patógenas (E. Coli, Listeria, Shigella, Salmonella) porque contiene bifidobacterias

Contiene vitaminas (A, B, B2, C), hierro, fósforo, proteínas y niacina, que permite limpiar, drenar y desintoxicar a las venas y arterias

Aumenta la absorción del calcio y del magnesio

Es tolerado por las personas con diabetes e ideal para los hipoglucémicos; beneficia a ambos porque tiende a regular los niveles de insulina

Evita la formación de caries dental debido a que la oligofructuosa no es caldo de cultivo para bacterias

Está libre de gluten, por lo que es un edulcorante adecuado para personas con enfermedad celíaca

Estimula el crecimiento de la flora intestinal (prebiótico), lo cual ayuda a personas con gastritis, estreñimiento y diarrea

Contiene Fructoligosacáridos (fibra dietética soluble) que mejoran la capacidad de eliminación de grasas y toxinas, así como la prevención de enfermedades de colon

Debido a que es más soluble que los endulzantes procesados, permite emplearse en bebidas frías o calientes, además de que su empleo se extiende cada vez más como parte de la elaboración de alimentos como yogurt, mermeladas, pan, dulces y postres (Álvarez- Suárez, Tulipani, Romandini, Bertoli, & Battino, 2010).

3.9. Obtención, presentación y almacenamiento del producto.

Se reporta que el jarabe de agave es una melaza transparente color ámbar, de sabor dulce. Tiene un poder endulzante 30% mayor que el azúcar comercial y es utilizado, actualmente, como un edulcorante natural en alimentos y bebidas. Con bajo índice glicémico, reduce los lípidos en la sangre, el riesgo de enfermedades en el corazón y minimiza el efecto de la hipoglucemia (Mellado y López, 2012).

Entre los usos que cuentan el cultivo, el más importante es la obtención de aguamiel, este producto contiene granes cantidades de fructosa y pocas cantidades de glucosa, es primordial mencionar que la glucosa es prohibida en grandes cantidades para el diabético, pero en el caso de la fructosa es el azúcar que más se recomienda para este tipo de pacientes (Mellado, Navindra, & López, Comparative analysis of maple syrups and natural sweeteners: Carbohydrates composition and classification (differentiation) by HPAEC-PAD and FTIR spectroscopy-chemometrics, 2016).

4. Conclusiones

Se realizó un estudio documental del potencial medicinal del Agave, profundizando en las propiedades medicinales de las especies estudiadas, su habitad natural y sus procesamientos para la obtención y utilización del producto final.

Los principios activos del Agave son de vital importancia para la docencia en las ciencias médicas en sentido general, ya que le aporta al estudiante un arsenal de conocimientos para utilizar la medicina verde y tradicional como alternativa confiable.

uBio

uBio