Introducción

En Argentina se ha registrado que, desde comienzos del siglo XXI hasta la actualidad, su modelo productivo se ha caracterizado por basarse en una explotación intensiva de sus bienes naturales sobre extensiones geográficas cada vez más vastas. Es elocuente de ello lo acontecido con los monocultivos de soja. Si para los años 1989 y 1990 contaban con una superficie cultivada de 5 073 000 hectáreas (ha) y una producción granaria de 10 671 100 toneladas (tn), dichos valores escalaron a 20 602 542 ha y 58 800 498 tn para el bienio 2015-2016 (Gómez Lende 2019). Más aún, en la región del Gran Chaco se registró un incremento del 76% de la superficie cultivada con soja para el período 2001-2011 (Paz et al. 2015). Algo similar sucedió con la minería de oro a cielo abierto y del litio a lo largo de todo el país, registrándose el pasaje del año 1993 al 2013 de 47 a 336 proyectos, respectivamente (Gómez Lende 2018). La proliferación y generalización de estas modalidades, siguiendo a Svampa (2013, 2019), responden a la consolidación del neoextractivismo como modelo productivo predominante en el país, orientado a la exportación de bienes primarios a gran escala1.

Al respecto, diversas investigaciones dan cuenta del vasto alcance territorial, así como de la multiplicidad de conflictos emergentes del modelo neoextractivista. Algunos casos representativos de ello se hallan vinculados al desarrollo de la megaminería en Mendoza (Wagner 2014); la extracción del litio en el noroeste argentino (Puente y Argento 2015); la explotación y exploración de hidrocarburos no convencionales en el norte de la Patagonia y sur de Mendoza (Salomone 2020; Villalba 2018); la expansión del agronegocio basado en monocultivos a lo largo de la llanura Chacopampeana (Giarraca y Teubal 2013); la intensificación de la deforestación del bosque nativo (Langbehn 2013); la sobreexplotación pesquera en el Mar Argentino (Gómez Lende 2018); la erradicación de los humedales por la expansión de urbanizaciones cerradas (Ríos 2010); y, la construcción de grandes infraestructuras como las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz (Schweitzer 2020); entre otras.

Vale señalar que las áreas protegidas (APs) de Argentina no estuvieron exentas de este proceso. El avance de las diversas modalidades que presenta el neoextractivismo sustituyó de manera paulatina los ecosistemas de las ecorregiones2 que en ellas se conservan por otros resultantes del desarrollo de ese modelo productivo. Así, las APs quedaron cada vez más aisladas en una matriz caracterizada por la explotación intensiva de los bienes naturales presentes en el territorio, y conformaron, tal como indica el título de la obra de Ferrero (2019), verdaderas “Islas de naturaleza”. Todo lo cual, generó que a las problemáticas de larga trayectoria, como las relacionadas al vínculo entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y las comunidades que residen en las APs (Trentini 2012; Ferrero 2013), con su propia gestión (Lipori y Martín 2022; Martín 2021a; 2021b) o al uso público (Caruso 2014; Morea 2016), se adosen nuevos conflictos vinculados al neoextractivismo en torno a los parques y las reservas nacionales (Galafassi 2012; Astelarra, De la Cal y Domínguez 2017; Morea 2017).

De manera coincidente, durante las últimas décadas se ha observado un creciente interés desde las ciencias sociales por ahondar los estudios sobre diversas aristas de la conservación ambiental en el país. Algunos de ellos se centraron en los diversos modelos que guiaron las políticas nacionales en la materia a lo largo del tiempo (Ferrero 2013, 2018, 2019; Caruso 2015a; D’amico 2015). Otros, se abocaron a indagar sobre los sistemas provinciales de APs (Duval, Benedetti y Campos 2017; D’amico y Arcos 2022; Morea 2022). En un tercer conjunto de trabajos, avanzaron sobre la temática en zonas intensamente urbanizadas como el Área Metropolitana de Buenos Aires (Botana, D’amico y Pérez Ballari 2012; Caruso 2022).

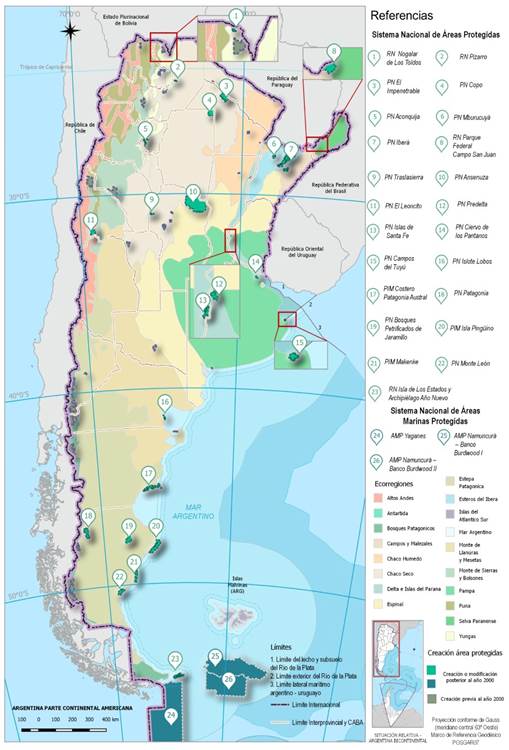

Esta proliferación de estudios puede estar vinculada a dos procesos concurrentes que se detectan en materia de conservación a escala nacional desde inicios de la década del 2000 hasta la actualidad asociados a la expansión de los sistemas nacionales de Áreas Protegidas (SINAP) y de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) (mapa 1).3 Por un lado, se evidencia un intenso proceso de creación de APs nacionales, así como de expansión territorial de otras ya existentes por parte de la APN sobre ecorregiones en las cuales la frontera del neoextractivismo ha avanzado de manera incesante. Por el otro, en un contexto global signado por la depredación de las bases biofísicas del planeta, sumado a los efectos asociados al cambio climático, en materia ambiental se registra una creciente incidencia de los lineamientos derivados de los organismos internacionales. Al respecto de la conservación, se observa que en las políticas desplegadas por la APN en los últimos tiempos comienzan a tener mayor injerencia los compromisos asumidos por Argentina ante el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante las Metas de Aichi.

Por lo expuesto hasta el momento, se plantea, en término de hipótesis, que el proceso de expansión de las APs nacionales registrado en el período 2000-2022 se estructuró por dos estrategias de política pública en materia de conservación complementarias entre sí. Así, las medidas implementadas revisten un matiz compensatorio y reactivo, que persigue proteger los relictos de las ecorregiones ante el continuo avance del neoextractivismo a lo largo y ancho del país. A la vez, se torna relevante adscribir y cumplimentar con los compromisos que Argentina asumió ante la CDB mediante las Metas de Aichi.

En cuanto a los aspectos metodológicos, la estrategia empleada en este escrito ha sido de tipo cualitativa, sustentada en actividades de trabajo en campo, elaboración cartográfica y revisión de legislación, documentos de organismos públicos y fuentes bibliográficas.

Respecto a la estructura del artículo, consta de cuatro apartados. En el primero, se realiza una aproximación conceptual al neoextractivismo y a las políticas públicas de conservación mediante APs. En el segundo, se analizan las medidas desarrolladas por la APN en el período 2000-2022 desglosadas en tres ejes: su vínculo con el neoextractivismo, su correspondencia con el cumplimiento de las Metas de Aichi y la perspectiva desde los cuadros técnicos de dicho organismo. En el tercero, se plantean las conclusiones y consideraciones finales. En el cuarto, se reseña la bibliografía consultada.

1. Aspectos conceptuales: neoextractivismo, políticas de conservación y áreas protegidas

Un eje conceptual que estructura este escrito remite al neoextractivismo. De acuerdo con Svampa (2013, 2019), se enmarcó en un contexto internacional caracterizado por un marcado incremento del valor de los commodities4, es decir, de los productos primarios. Esto respondió a la necesidad del capital de consumir cada vez mayores volúmenes de energía y materias primas para sostenerse y reproducirse. Para esta autora, se trata de un modelo de acumulación anclado en la sobreexplotación de los bienes naturales demandados por el mercado mundial vía exportación y en la incesante expansión hacia zonas que el capital anteriormente consideraba como improductivas. Un rasgo distintivo de los emprendimientos que se despliegan en este marco es su gran escala5. Según Svampa (2013; 2019) a, otra de sus características inherentes remite a la conflictividad en clave de resistencia social por parte de las comunidades locales ante la consecuente expoliación y despojo que implica el avance de ese modelo sobre aquellos lugares donde se expande.

Así, se estableció que fuera en el norte global donde se industrialicen y consuman las materias primas, a la vez que se les asignó a los países del sur global -como los latinoamericanos- su provisión y explotación, lo cual genera procesos de reprimarización de sus economías (Svampa 2013). Esta tendencia puede interpretarse como una de las modalidades mediante la cual se consuma la acumulación por desposesión (Harvey 2004). Según este autor, uno de sus mecanismos remite a los procesos de mercantilización de la naturaleza a favor de grandes capitales concentrados, traduciéndose en una merma de los bienes comunes y en el incremento de los procesos de degradación ambiental. También destaca el papel del Estado como agente que viabiliza tales acciones a través del desmantelamiento de los marcos regulatorios y la descentralización de sus funciones, con la finalidad de facilitar el avance del dominio privado (Harvey 2004)6.

En Argentina, el neoextractivismo tuvo sus orígenes hacia fines del siglo XX y se consolidó durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). En líneas generales, las medidas desplegadas en estas gestiones tendieron a contrarrestar las políticas económicas y sociales de la ortodoxia neoliberal de la década de 1990, tales como: el desendeudamiento a partir de la reestructuración y canje de la deuda externa; el fortalecimiento del mercado interno, vía una sustitución de importaciones y creación de empleo; entre otras medidas. Fue en función de estos aspectos que Gudynas (2009) postuló que se asistió a un neoextractivismo de cúneo progresista. Vale señalar que, aquellas políticas tuvieron su clivaje en las rentas extraordinarias obtenidas mediante la exportación de materias primas, soslayando la conflictividad inherente a los procesos de desposesión territorial, ambiental y social que implicó este modelo (Svampa 2019).

Más adelante, en el período 2015-2019, confluyeron la caída de los valores de las commodities en el mercado internacional y la asunción a la presidencia de Mauricio Macri proclives a las medidas de la ortodoxia neoliberal. En este marco, la estrategia desplegada para mantener los márgenes de rentas fue la multiplicación y extensión de los proyectos intensivos en la explotación de los bienes de la naturaleza. Por ello, Svampa y Viale (2017) sostienen que durante estos años el neoextractivismo se radicalizó, y es una tendencia que se mantiene hasta la actualidad.

Otro de los ejes conceptuales de este trabajo se refiere a las políticas públicas de conservación ambiental mediante el establecimiento de APs. Al respecto, aquí se siguen las premisas de Oszlak y O´Donnell (1981), quienes establecen que las políticas públicas aluden a un compendio de acciones y omisiones que expresan las modalidades específicas en las cuales el Estado interviene respecto una cuestión que reviste la atención, interés o movilización diversos actores de la sociedad. Vale decir, que esas intervenciones implican una intención de direccionar u orientar la normativa que incidirá en el curso del proceso social en torno a la temática en cuestión. Más aún, esas operaciones del Estado son ejecutadas mediante sus instituciones al asumir las competencias de poder atender a ese conjunto de problemáticas sociales. Así, las convierte en cuestiones públicas de interés general (Oszlak 2011). En palabras de los autores, las políticas públicas constituyen “un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas en un momento histórico y un contexto determinados permiten inferir la posición (…) del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la sociedad” (Oszlak y O’Donnell 1981, 113).

Respecto a las políticas de conservación en Argentina, debe señalarse que tienen una larga trayectoria. Sus orígenes datan de las primeras décadas del siglo XX y estuvieron vinculados a la consolidación del andamiaje jurídico e institucional del Estado nacional en zonas limítrofes. Más adelante, hacia las décadas de 1950 y 1960, comenzaron a ser predominantes en la gestión de parques y reservas los lineamientos derivados de los enfoques teóricos de la ecología en la materia (Caruso 2015a; 2021).

A partir de la década de 1980, según Ferrero (2019), se evidenció la creciente emergencia de la cuestión ambiental como directriz de las políticas nacionales de conservación. Este autor explica que ello se debió a la progresiva configuración del ambiente como una nueva cuestión pública, que se consolidó tras la Conferencia de Río (1992). Debido a que dicha Conferencia logró divulgar y consagrar a escala global las ideas de desarrollo sustentable (Informe Brundtland 1987) y de crisis ambiental planetaria (Conferencia de Estocolmo 1972).

En este marco, se conformó un nuevo paradigma en materia de conservación denominado integrativo, que se caracterizó por otorgarle centralidad al mantenimiento de las dinámicas y procesos ecosistémicos (Ferrero 2019). Así, para las políticas públicas en la materia se tornó relevante establecer e implementar estrategias a escala ecorregional, que permitiesen trasvasar los límites de las APs y habilitar su interconexión mediante corredores biológicos. De este modo, siguiendo a Ferrero (2018; 2019), no solo se apuntaba a que entre los parques y las reservas se favoreciera el intercambio de flujos de especies, sino que también se perseguía que se articularan con el entramado de la matriz productiva y de las poblaciones circundantes. Por ello, se impulsó el trabajo con las comunidades que habitan en torno a las APs y/o utilizan sus bienes mediante programas de participación social y educación ambiental. Asimismo, se hizo hincapié en compatibilizar las actividades productivas con la protección del ambiente e integrar modalidades de participación comunitaria en la gestión de las APs (Ferrero 2018)7. Por lo tanto, las políticas de conservación se instituyeron como “instrumentos del aparato estatal para organizar y gestionar territorios y poblaciones” (Ferrero 2019, 22).

Para finalizar este apartado, se puntualizan algunas ideas respecto a los conceptos de conservación y APs que suelen estar sumamente interrelacionados. En cuanto al primero, aquí se lo entiende como un proceso continuo que tiene lugar en contextos históricos, geográficos, sociales y culturales específicos, en vez de considerarlo un fin en sí mismo. Al respecto, sostienen Beltrán y Vaccaro (2011) que las medidas de gestión del ambiente que implican las políticas de conservación no son inocuas ni se despliegan sobre el vacío social. Por el contrario, ellas frecuentemente entran en conflicto con otros valores e intereses de índole económica, cultural, ambiental, etc. En suma, se recupera el planteo de Ferrero (2019, 21-22) quien señala que “la conservación se presenta como un proceso político y social por el cual los Estados establecen normas para el manejo de los recursos [bienes] naturales a fin de mantener procesos ecológicos”.

En relación con las APs, se las interpreta como modos específicos en los que se expresa la presencia del Estado en determinados territorios que son delimitados y definidos a partir de exaltar ciertas formas de gestionar y conceptualizar a los bienes naturales, los paisajes y las poblaciones. Asimismo, implican un cambio en la jurisdicción, en los regímenes de propiedad y en el manejo de los bienes y funciones ecosistémicas junto con esfuerzos de control y vigilancia en esas áreas (Beltrán y Vaccaro 2011). Al respecto, señala Ferrero (2018) que el establecimiento de APs apunta a gubernamentalizar los territorios dotando de su impronta física al espacio de gobierno. Para este autor, las APs -al igual que las políticas de conservación-, involucran procesos sociales que tienen lugar fuera de sus límites jurídico-funcionales. En palabras de Ferrero (2019, 22):

la conservación no se reduce a lo que sucede al interior de las Áreas [APs], sino que involucra procesos políticos, sociales y económicos de amplios territorios más allá de sus fronteras. Lo que sucede fuera de las ANP [APs], permite explicar las lógicas de éstas.

3. Análisis de las políticas nacionales de conservación mediante áreas protegidas en el período 2000-2022

Las políticas de conservación en Argentina tienen importantes antecedentes, siendo el primer país latinoamericano en crear parques nacionales con la sanción de la Ley N.° 12103 de 1934. Se trata de un organismo cuyas políticas públicas se han desplegado ininterrumpidamente desde ese momento y a lo largo de los sucesivos gobiernos democráticos y de facto que sucedieron en el país (Natenzon 1999; Caruso 2021). En la actualidad, la APN es la autoridad de aplicación en la materia a escala nacional. Se trata de un ente autárquico y dependiente funcionalmente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), cuya misión, objetivos y creación fueron establecidos en 1980 durante la última dictadura cívico-militar al dictarse el Decreto-Ley 22.351 -actualmente en vigencia-.

La jurisdicción de la APN abarca el 3% del territorio nacional al contar con un total de 54 APs que cubren un total de 18 270 235 ha (SIB 2023). Ellas se organizan en dos sistemas: el SINAP y el SNAMP.8 El primero de ellos, tuvo su origen en 1986 cuando se creó la Red Nacional de Cooperación Técnica en Áreas Protegidas que perseguía planificar, coordinar y consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Caruso 2015a). Este nuclea a los parques y reservas continentales que en conjunto suman una superficie de 5 048 461 ha, y representa al 1% del total de las ecorregiones terrestres. Mientras que el SNAMP es más reciente. Se instauró en 2014 al promulgarse la Ley N.° 27.037. Rige sobre las tres APs marinas existentes y cuenta con una extensión de 13 221 774 ha, que equivalen al 8% de la ecorregión Mar Argentino (MAyDS 2022).

3.1 Políticas de conservación y neoextractivismo

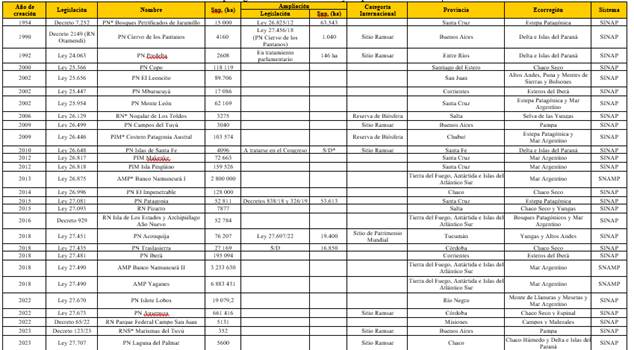

Un punto que interesa destacar al observarse la tabla 1 remite a que casi la mitad de las APs gestionadas por la APN fueron creadas y extendidas durante el período 2000-2022. La intensificación de este proceso no puede ser abordado sin considerar la consolidación del neoextractivismo en esos años como base del modelo productivo nacional. Por un lado, se destaca el avance del agronegocio sustituyendo vastas superficies de bosques nativos -aun aquellas protegidas al ser declaradas categorías rojas, según los ordenamientos territoriales de bosque nativos llevados a cabo por las provincias de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.331 (Langbehn y Schmidt 2017)- por monocultivos bien cotizados en el mercado internacional. Si se consideran las cifras conservadoras del MAyDS (2022), Argentina contaba en el año 2002 con 53 300 000 de ha de bosque nativo. De ellas, en el 2022 solo restaban 47 400 000. Es decir, en 20 años se deforestó más del 10% del total de la biomasa forestal. Los desmontes más masivos se localizaron sobre las ecorregiones Chaco Seco -en especial en Santiago del Estero y Salta-- pero también en el Espinal, las Yungas y la Selva Paranaense. Además, debe considerarse que el avance de los monocultivos sobre áreas de la región pampeana donde se practicaban otras actividades como la ganadería, implicó su expulsión hacia otros ambientes que anteriormente eran considerados marginales, como se ha registrado en la ecorregión Delta e Islas del Paraná.

Tabla 1 Áreas protegidas nacionales creadas y ampliadas. Período 2000-2022

Fuente: SIB (2023), APN (2023, 2022) e Infoleg (2023).* Nota: PN: parque nacional; RN: reserva nacional; RNS: reserva natural silvestre; PIM: parque interjurisdiccional marino; AMP: área marina protegida; S/D: sin datos. Se incluyeron las APs creadas en 2023 a pesar de que no se las consideró en el análisis.

Otras modalidades del neoextractivismo que también tuvieron su desarrollo durante el período 2000-2022 fueron la megaminería y la explotación de hidrocarburos no convencionales. Para el primer caso, sostiene Gómez Lende (2019), que su expansión se inició con la reforma normativa en materia minera sucedida durante la década de 1990. Esta otorgaba mayor libertad de maniobra al capital y reducía las funciones del Estado en materia de controles, de captación y redistribución de la renta minera9. También influyó la creciente demanda internacional de oro para joyería y reserva monetaria y las importaciones chinas de cobre y litio. Así, esta rama de la actividad productiva se posicionó como el sexto complejo exportador del país, y se desarrolló a gran escala sobre los ambientes de las ecorregiones Altos Andes, Puna y Estepa Patagónica en las provincias de Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro. En cuanto a las consecuencias sociales y ambientales derivadas de esta actividad, en palabras de Gómez Lende (2019, 97): “ha sido devastador: despojo y acaparamiento de tierras (…) agotamiento del recurso hídrico (…) escasez de agua para [las] comunidades; (…) y altísimos niveles de polución ambiental”.

Respecto al desarrollo de la explotación de hidrocarburos no convencionales, comenzó a darse a partir del 2010, como consecuencia de la pérdida del autoabastecimiento energético nacional. Para revertir esta situación, el país desplegó tareas de exploración de la variante shale de gas y petróleo, y se obtuvieron resultados positivos en la cuenca Neuquina,10 donde se consolidó la explotación de las formaciones Vaca Muerta y Los Molles (Villalba 2018). Esto último, según esta autora, fue acompañado con una serie de medidas del Estado nacional que favorecieron las inversiones del sector al incrementar los permisos de las exploraciones y la apertura de nuevos pozos.11 Así, en el año 2017 ya funcionaban 1507 pozos operados mayormente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Panamerican Energy y Pluspetrol, entre otras. La técnica de la fractura hidráulica aplicada para obtener el hidrocarburo insume grandes cantidades de agua. Se trata de un recurso crítico en una zona caracterizada por el déficit hídrico como son las ecorregiones presentes en la cuenca Neuquina: la Estepa Patagónica y el Monte de Llanuras y Mesetas. Además, dicha técnica implica el consumo de químicos, la circulación de insumos y residuos potencialmente contaminantes de los suelos, el agua superficial y subterránea y el incremento de la sismicidad del área (Villalba 2018; Schofrin y Ramírez-España 2021).

Sobre la ecorregión Mar Argentino se desplegó otra modalidad del neoextractivismo mediante la sobreexplotación pesquera. Si bien la depredación de la biomasa íctica ya se había iniciado durante la década de 1990 como producto de las reformas neoliberales que el Estado nacional había emprendido en esos años. Para el sector pesquero esto implicó no solo políticas de apertura y extranjerización de la flota, sino también crecientes cantidades de buques y de especímenes capturados -especialmente la merluza hubbsi- con el consecuente colapso del caladero nacional hacia finales de esa década (Gómez Lende 2018). Esta situación condujo a que en 1998 se implementaran normas restrictivas al esfuerzo pesquero tendientes a recuperar los volúmenes de la biomasa y preservar las zonas de desoves y de crecimiento de juveniles (Caruso 2015b).12. Sin embargo, el marcado y sostenido crecimiento productivo de China, registrado desde comienzos del siglo XXI en adelante, perfiló al sector pesquero nacional como proveedor de materias primas y alimentos.

Esta situación implicó el progresivo levantamiento de todas aquellas restricciones tendientes a reestablecer la biodiversidad de la biomasa marina, lo que retrotrajo los progresos que se habían logrado hasta ese momento (Gómez Lende 2018; Caruso 2021). Tan exacerbado fue el proceso de desposesión y expoliación al que fue expuesta la fauna del Mar Argentino en tiempos de neoextractivismo, que Gómez Lende (2019, 97) afirma que “el recurso continuó siendo esquilmado hasta el umbral de la extinción. A raíz del excesivo esfuerzo de pesca (…) Sin embargo, el Estado continuó con su política de entrega de recursos pesqueros al capital extranjero”.

Finalmente, al retomar el análisis de las políticas de conservación de la APN, se detecta para el período 2000-2022 cierta correspondencia entre las ecorregiones protegidas por las nuevas APs y los ecosistemas despojados por las diversas modalidades del neoextractivismo. En concreto, de los 26 parques y reservas creados y/o expandidos durante este lapso, 19 de ellos se establecieron sobre las mismas ecorregiones en las que avanzó la sustitución de bosque nativo por plantaciones de monocultivo, el desarrollo de minería, la exploración de hidrocarburos no convencionales y la actividad pesquera. Específicamente, las APs se distribuyeron de la siguiente manera: cinco en el Chaco Seco; cuatro en la Estepa Patagónica; tres en el Mar Argentino; tres en la Selva de las Yungas; dos en los Altos Andes; una en la Puna; y, una en el Monte de Llanuras y Mesetas (tabla 1).

3.2 Los compromisos asumidos por Argentina ante el Convenio de la Diversidad Biológica y las políticas de conservación

En relación con lo expuesto, se observa en la tabla 1 que varios de los parques y las reservas inaugurados se establecieron en ambientes que no respondieron a las causas precedentemente señaladas. En este punto debe destacarse que desde finales del siglo XX una de las líneas rectoras de las políticas desplegadas por la APN fue conservar muestras representativas de todas las ecorregiones del país (Caruso 2015a). Ya para el período 1996-2006, ese organismo entendía que el fortalecimiento de su gestión se expresaba mediante “la ampliación del sistema de AP[s] a su cargo y de los proyectos de nuevas áreas” (APN 2007, 60). Más adelante, en el “Informe de Gestión 2022” de la APN, se informa que la expansión del SINAP respondió al objetivo de promover “la representatividad de todas las ecorregiones” (APN 2022, 3). Por tanto, fue a partir de ese momento, que comenzaron a protegerse ecosistemas que antes se consideraban de escaso valor ecológico, como los humedales -ecorregiones del Delta e Islas del Paraná y Esteros del Iberá-; y, los ámbitos predominados por el factor limitante de la sequía -ecorregiones Montes de Sierras y Bolsones y Montes de Llanuras y Mesetas, etc. -.

En rigor, esta premisa comenzó a subrayarse aún más luego de 2010 cuando la CDB implementó el “Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020”. Este documento instó a los países adherentes a desplegar una serie de acciones en materia de conservación de la biodiversidad con el fin de cumplir sus 20 metas planteadas, también conocidas como las Metas de Aichi13. La onceaba de ellas, propone conservar mediante sistemas de APs al menos el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras de relevancia para la diversidad biológica y el mantenimiento de sus funciones ecosistémicas (ONU 2010). Esta directriz, también se estableció en los “Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030” impulsada por la ONU.A partir de ese momento, los documentos del MAyDS y la APN comenzaron exaltar la creciente relevancia que tomó para Argentina cumplir con los compromisos asumidos ante la CDB. En particular, se recalcó el incremento de las superficies alcanzadas bajo las figuras de APs en las diversas ecorregiones del país. Al respecto, en la “Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2020”14 se planteó en su segunda meta alcanzar el 13% de superficie mínima protegida del territorio nacional fijando prioridades en función del porcentaje existente de APs y un 4% de superficie mínima protegida por cada ecorregión. En tanto, la tercera meta propuso establecer el 4% de protección para zonas marítimas y costeras argentinas mediante APs. En ambos casos, se aspiraba a lograr una cobertura de un 17% de superficie protegida del territorio nacional continental y un 10% de la porción oceánica del país, en función de la onceaba directriz de las Metas de Aichi (MAyDS 2016).

Al centrar la atención en la APN, en sus publicaciones se detecta que sus líneas rectoras también se hallaban subordinadas a los postulados de la CDB. Por un lado, ese organismo resaltaba que “el incremento sostenido de las áreas protegidas, que pasaron del 7,71% del área continental en 2007 al 13,06% en 2018 y un 7,05% del espacio marítimo argentino para ese año” (APN 2018, 58). Por el otro, hacía hincapié en subrayar que la expansión de la cobertura del SINAP y SNAMP mejoraba los indicadores de protección de las ecorregiones nacionales en función de los estándares internacionales. De este modo, la APN (2018, 28) indicaba que:

En 2007, de las 15 ecorregiones terrestres del país, tres ecorregiones poseían una representatividad pobre en el sistema de protección (menos del 3%); cinco de ellas una representatividad insuficiente (menos del 15%); y solo siete, una representatividad satisfactoria (mayor al 15%). En la actualidad, hay dos ecorregiones con representatividad pobre, cinco con representatividad insuficiente y siete con representatividad satisfactoria, a las cuales se añadió el Mar Argentino que pasó de no estar representado a contar con representatividad insuficiente.

3.3 Las políticas de conservación desde la perspectiva de los cuadros técnicos de la Administración de Parques Nacionales

La extensión del SINAP y el SNAMP en las últimas décadas estuvo correlacionada al avance de las modalidades del neoextractivismo en el país, así como a los compromisos asumidos ante la CDB. Estas causas, que se hayan traccionadas por la urgencia, conllevan a que el establecimiento de las APs no garantice su efectivo funcionamiento, ni asegure la conservación de esas ecorregiones que se pretenden salvaguardar.

En los últimos tres años los cuadros técnicos de la APN han comenzado a producir publicaciones académicas al respecto de las políticas que despliega ese organismo15. En uno de ellos, Lipori y Martín (2022) analizan la eficiencia del SINAP mediante la aplicación de un compendio de indicadores morfométricos. Estos autores señalan que, para el caso de las APs creadas desde el 2000 en adelante, más allá de que varias de ellas todavía no están consolidadas en el territorio, desde el punto de vista del diseño, evidencian formas irregulares, exiguas dimensiones e inscriptas en matrices de intensa explotación productiva 16. En términos funcionales, esto se traduce en que no mantienen los procesos ecosistémicos de las ecorregiones en las que se ubican ni disponen del hábitat mínimo necesario para sostener a ciertas especies animales emblemáticas para la conservación, como los grandes mamíferos17. Por ello, Lipori y Martín (2022, 132) sostienen que “el sistema nacional de AP[s] posee cierta fragilidad de diseño que se estaría profundizando en las últimas décadas, con la creación de nuevas AP[s] de formas irregulares”.

Entretanto, para Martín (2021b) esta expansión de parques y reservas bajo la jurisdicción de la APN implicó el desfinanciamiento del SINAP y el SNAMP. Por un lado, porque las APs de pequeñas dimensiones con problemáticas ambientales complejas insumen grandes flujos de recursos para gestionarlas. Por el otro, debido que al analizar las partidas presupuestarias ejecutadas por la APN entre 1999 y 2018, este autor halló que tan solo alrededor del 1% del total se destinó a proyectos de conservación, siendo el resto ejecutado para solventar los salarios, equipamientos (rodados, etc.) y gastos corrientes. Ante este panorama, indica Martín (2021b, 16) que:

las inversiones y proyectos de conservación parecen despriorizarse ante la necesidad de garantizar el funcionamiento (…) Monitorear especies amenazas o el impacto del turismo tiende a postergarse. Así, la brecha se va concentrando sobre el core bussines institucional y se disminuye el sustento de las operaciones in situ. (Las cursivas son del autor).

4. Consideraciones finales

En este trabajo se ha detectado que uno de los rasgos más sobresaliente de las políticas de conservación desplegadas por la APN entre los años 2000-2022 ha sido la vigorosa creación y expansión de parques y reservas. Tal es así que, de las 52 APs18 que conforman el SINAP y el SNAMP, durante el período 2000-2023 se inauguraron 23 de ellas y otras tres preexistentes se extendieron19. Es decir, que tan solo en 22 años se estableció el 50% del total de las APs gestionadas por la APN. Más aún, hasta mayo del 2023 -momento en el que se escribió este artículo- se crearon: la Reserva Natural Silvestre Marismas del Tuyú (Buenos Aires); el Parque Nacional Laguna del Palmar (Chaco); y, tiene media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley para crear el Área Marina Protegida Agujero Azul (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) que espera tratamiento en el Senado.

Las razones que explican esta situación no pueden ser aprehendidas si el abordaje analítico se empeña en escindir los procesos ecosistémicos, sociales, económicos y culturales que tienen lugar dentro de los límites de las APs respecto aquellos que acaecen por fuera de ellas. En este sentido, es elocuente el planteo de Ferrero (2019) relativo a cómo desde los ámbitos académicos y de la gestión pública se conciben las políticas de conservación, que remiten a la imagen de islas de naturaleza. Dicha idea sugiere que las problemáticas en la materia provienen de la distancia que separa a las APs, así como a los usos y actividades que se emplazan entre ellas. De este modo, se generan “fronteras que distinguen territorios de conservación en océanos de tierras en producción. (…) [donde] las APs como islas protegen especies y comunidades, pero no procesos que trascienden áreas determinadas (…) abandona[ndo] el resto del territorio a la degradación (Ferrero 2019, 22)”.

A raíz de lo anteriormente expuesto, se ha tratado de poner en diálogo diversas causas --aunque sin pretensión de exhaustividad- que explican las políticas desplegadas por la APN en el período 2000-2022 que tendieron a expandir el SINAP y el SNAMP. Al respecto, debe indicarse que no se desconoce que buena parte de estas medidas estuvieron signadas por la persecución de objetivos de índoles ecológicos y biológicos, así como por dar respuesta a las demandas de las comunidades locales por proteger ciertos sitios20. Sin embargo, tales políticas también se perfilaron como respuestas compensatorias ante la adopción de un aparato productivo anclado en la reprimarización de la economía, concentrada en grandes capitales nacionales y transnacionales como vía para incrementar el ingreso de divisas al país. Esto se tradujo en una incesante expansión de las modalidades del neoextractivimo sobre los múltiples ecosistemas que conforman las ecorregiones de Argentina. Así, se trastocaron y erradicaron sus dinámicas, funciones y biodiversidad. También se eliminaron los medios y modos de vida de las comunidades locales vinculadas a dichos ecosistemas. Todo lo cual, de acuerdo con Harvey (2004), es consecuente con las implicancias que acarrea un modelo estructurado en la acumulación por desposesión.

Asimismo, uno de los principales objetivos que signaron las políticas desplegadas por la APN durante el período analizado fue cumplimentar los compromisos que el país asumió ante las Metas de Aichi de la CDB. Esta situación explica el excesivo hincapié detectado en las publicaciones relevadas del MAyDS y la APN, respecto visualizar cómo han ido incrementándose las superficies de las distintas ecorregiones mediante figuras de APs y aproximándose a los estándares internacionales acordados. Así, se dejaba inferir entre líneas una exitosa gestión en materia de conservación de la biodiversidad. No obstante, poco se podrá decir de la contundencia de esas políticas públicas, si la urgencia que las guía es la de mostrar resultados plausibles de ser capitalizados por las autoridades de la cartera de Ambiente de turno. Tal como se deriva de los trabajos de Lipori y Martín (2022) y Martín (2021a, 2021b), esta pareciera ser la situación.

En este sentido, también puede ser interpretadas las conclusiones arribadas en el trabajo de Borsellino, Zufiaurré y Bilenca (2022) donde analizan la relación entre la producción de conocimiento científico y su utilidad para la gestión de los parques nacionales para el período 2012-2016. Estos autores detectaron la existencia de un desfasaje entre los objetivos de las investigaciones realizadas con respecto a las metas de conservación y los planes de manejo de esas APs. Aunque, para estos académicos, buena parte de esas pesquisas revestirían potencial para reorientarse en función de las líneas de trabajo de la APN. Así, se generaría un conocimiento útil para el manejo de los parques nacionales. Más aún, tras la reciente inclusión de esta institución entre los Organismos de Ciencia y Tecnología de Argentina (nota al pie n.° 15).

Ahora bien, hasta que esas sinergias ocurran, parece ser que el constante crecimiento del SINAP y SNAMP se consuma sin los correspondientes estudios de bases que avalen y justifiquen la declaración de utilidad pública de los sitios a conservar. Tampoco se disponen las partidas presupuestarias, el personal (guardaparques, científicos, técnicos, etc.), instalaciones, vehículos e insumos necesarios para su gestión. Es decir, las nuevas entidades no hacen más que redirigir recursos de otras APs, lo cual deteriora el funcionamiento general de ambos sistemas.

Para finalizar, debe indicarse que ante los procesos generalizados de desposesión y despojo que atraviesan los diversos ecosistemas que configuran las ecorregiones, las políticas de conservación mediante APs resultan prioritarias. El dilema emerge en cómo se las estudian, gestionan, financian e implementan. En función de lo hasta aquí planteado, parece ser que disponer de una mayor cantidad de APs en el SINAP y el SNAMP, no necesariamente se traduce en la consolidación de políticas nacionales de conservación ni de esos parques, reservas y áreas marinas protegidas. De hecho, puede resultar, por el contrario, contraproducente.