1. Desarrollo sobre el fundamento práctico de los acuerdos de no competencia

En la actualidad, resulta cada vez más frecuente que los agentes económicos3 creen mecanismos para proteger la información sensible respecto del giro de negocio de la empresa. Por tal razón, se ha tornado una práctica habitual entre estos agentes, la suscripción de contratos que limiten la posible competencia desleal con aquellas personas que pudieran llegar a conocer, o tener acceso a información comercial estratégica propia de la unidad de negocio, por ejemplo, los administradores, Chief Executive Officer (CEO) -representantes legales- y los trabajadores especializados; que, en el supuesto caso de competir en un futuro con la empresa, podrían aprovechar de este conocimiento e información empresarial en beneficio propio o de terceros.

Los acuerdos de no competencia4, tienen como finalidad el evitar una posible competencia desleal, sin embargo, este tipo de acuerdos pueden llegar a afectar derechos constitucionales, como son: el derecho al trabajo; el derecho a desarrollar actividades económicas; y, por lo tanto, el derecho a competir en el mercado (Corte Constitucional del Ecuador, 2014, sentencia No. 171-14-SEP-CC,). En los siguientes párrafos, se realizará un análisis de la naturaleza y legalidad de los acuerdos de no competencia entre empleadores y trabajadores, y su aplicación en el Ecuador; así como, además se delineará los requisitos que la jurisprudencia y doctrina internacional han desarrollado para este tipo de acuerdos.

Para efectos del presente artículo debemos dejar anotado que los acuerdos de no competencia pueden estar relacionados con los convenios de confidencialidad; los cuales están regulados mediante la figura de protección de secretos empresariales constante en el artículo 545 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y el artículo 27, numeral 7, de la Ley Orgánica de Control y Regulación del Poder de Mercado. Sin embargo, considerando la amplitud del tema, el estudio se limitará a los requisitos de validez y efectos jurídicos de los acuerdos de no competencia.

Diversos ámbitos en los que se pueden aplicar los acuerdos de no competencia

Los acuerdos de no competencia pueden ser realizados entre distintos agentes económicos, fundamentalmente lo que la doctrina llama contratos de colaboración (Alcalde Silva, 2017, p. 407), como en contratos de distribución o de franquicia; o entre agentes económicos y sujetos que, en principio pueden no ser competidores, pero que pasado un tiempo podrían serlo, como es el caso de trabajadores, gerentes y administradores de negocio en general.

Así, vemos que es muy común en los contratos de franquicia, incorporar una cláusula de no competencia entre el franquiciado y el franquiciante, mientras dure la relación comercial y por un tiempo posterior a la finalización del contrato.

Otro tipo de acuerdo de no competencia es el que suscriben las empresas con personas que, si bien no son competidores directos al momento de la suscripción del contrato, podrían serlo en un futuro; o prestar sus servicios a otros agentes económicos que sí son competidores directos. A modo de ejemplo se encuentran los acuerdos de no competencia suscritos entre la empresa con sus respectivos gerentes o trabajadores.

En tal virtud, la naturaleza jurídica del convenio de no competencia se derivará de la calidad de los propios suscriptores, pudiendo ser ésta de carácter mercantil, civil o laboral.

Teniendo en cuenta el amplio campo de aplicación de los acuerdos de no competencia, este artículo se enfocará únicamente en los acuerdos de naturaleza laboral suscritos entre empleadores con sus trabajadores.

1.2. Normativa laboral ecuatoriana y la falta de regulación de los acuerdos de no competencia post contractual

Es posible que la competencia entre un empleador y un trabajador pueda darse tanto durante la relación laboral, como después de concluida ésta.

Al respecto, el Código de Trabajo (artículo 46 literal g) prohíbe a los trabajadores: “Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la empresa”. En tal virtud, mientras dure una relación laboral, conforme el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el trabajador se ve impedido de realizar por cuenta propia, o ajena, actos de competencia a su empleador5.

Si se considera la temporalidad de la relación laboral, tal limitación tiene efecto en la medida que dure el contrato de trabajo y, por lo tanto, una vez concluida la relación laboral termina también la prohibición contenida en la disposición legal enunciada.

En este escenario normativo, una vez terminada la relación laboral, en principio, resulta plausible que el trabajador pueda competir con el exempleador y de esta forma aprovechar para su beneficio, o de terceros, los “intereses competitivos” (Sierra Herrero, 2014, p. 110) adquiridos durante la relación laboral, como puede ser, su conocimiento sobre el funcionamiento del área de negocio, de la estructura del mercado, o aprovechar información del empleador, como son listas de clientes, proveedores, fórmulas, información confidencial , entre otros.

Ante la evidente ausencia de disposiciones legales que regulen los acuerdos de no competencia con efectos posteriores al contrato de trabajo, se resalta la importancia de la temporalidad en que las partes suscriban dichos acuerdos de no competencia; así encontramos que éstos pueden ser celebrados: al inicio de la relación laboral -es decir, con la suscripción conjunta del contrato de trabajo-; durante la misma y una vez terminado el contrato.

En el caso en que el convenio fuere suscrito de manera conjunta con el contrato de trabajo, la libertad de negociación de la parte contratada se vería orientada al interés de acceder al puesto de trabajo, teniendo en cuenta factores como la oferta y demanda laboral existente para el cargo o puesto al que está accediendo, así como de las necesidades económicas propias del trabajador.

Por el contrario, en el caso que el convenio de no competencia post contractual sea suscrito una vez que se encuentre en vigencia el contrato de trabajo, se debe considerar la limitación de la autonomía de la voluntad contractual derivada de la relación de dependencia y subordinación, propia de la relación laboral; en este escenario la presión del trabajador se encontrará en la posible y condicionada terminación del contrato trabajo por la falta de suscripción del señalado acuerdo.

Finalmente, resulta evidente que, solo en el caso en que el convenio de no competencia fuese suscrito una vez concluida la relación laboral, las partes tendrán plena libertad de negociación para acordar las condiciones que les sean más favorables, las cuales se enmarcarían ya fuera del ámbito laboral, para entrar así al ámbito civil.

1.3. Análisis de la constitucionalidad de los acuerdos de no competencia en el marco del derecho laboral

Desde la perspectiva de la finalidad del acuerdo de no competencia, se debe tener en cuenta que el mismo tiene como efecto directo el impedir que el extrabajador realice por su cuenta -o cuenta de terceros- la misma actividad económica que ha venido realizando hasta el momento; por lo que, para el exempleador la suscripción del convenio evita una futura competencia, mientras que para el extrabajador dicho acuerdo conlleva implícita una limitación a realizar actividades laborales en un área de negocio específico.

Resulta necesario anotar que, si bien dichos acuerdos nacen de la autonomía de la voluntad de las partes (Código Civil, artículo 1561), como expresión de la libertad de contratación (Constitución de la República, art. 66 numeral 16), por otro lado, el derecho al trabajo también se encuentra reconocido en la Carta Magna (art. 33), por lo que, una excesiva limitación de este derecho podría constituirse en una vulneración del mismo, conforme lo desarrollaremos más adelante.

En este orden de ideas, en la doctrina internacional, los autores Eric Castro Posadas (2009, p. 247) y Alfredo Sierra Herrero (2014, p.134), al abordar la posible contradicción de derechos constitucionales, en referencia a los respectivos ordenamientos jurídicos peruano y chileno, han optado por realizar diferentes exámenes teóricos de proporcionalidad respecto a la limitación al derecho al trabajo, los cuales, a nuestro criterio son claramente aplicables para el caso ecuatoriano6.

Sin profundizar demasiado en el “test de proporcionalidad de derechos”, el presente artículo se limitará a señalar que los derechos constitucionales no son absolutos y por lo tanto pueden ser objeto de limitaciones (Corte Constitucional del Ecuador, 2014, sentencia No. 005-14-SCN-CC); siempre y cuando, tal limitación no implique una restricción al ejercicio del derecho; en otras palabras, que el ejercicio del derecho se vuelva impracticable (Corte Constitucional del Ecuador, 2017, sentencia No. 005-17-SIN-CC). Al respecto, la limitación del ejercicio de un derecho constitucional tiene su origen en la regulación infra constitucional del mismo; es decir, proviene de la expedición de leyes.

Finalmente, los convenios o contratos también pueden ser un medio para limitar el ejercicio de derechos constitucionales; esto sucede en la medida que las partes contractuales establezcan obligaciones que se relacionan con el ejercicio efectivo de estos derechos; para ilustrar lo indicado, Landa Arroyo César plantea, a modo de ejemplo, el acuerdo entre dos empresas que genera una obligación de no hacer, o el convenio de dos vecinos en el cual uno se “obliga a no construir una edificación en un terreno de su propiedad para satisfacer la vista paisajística” del otro (Landa Arroyo, 2014, p. 318).

En estos ejemplos se observa que cada uno de ellos tiene como efecto la limitación del ejercicio de un derecho contenido en la Constitución, en el primero el derecho a desarrollar una actividad económica y en el segundo el derecho a la propiedad. Sin embargo, la constitucionalidad de dichos contratos no estaría comprometida en la medida que las partes no se están desprendiendo de la titularidad de los mismos, por el contrario, limitan únicamente su ejercicio (2014, p. 318).

Ahora bien, no sería razonable considerar que mediante un contrato se puede vulnerar derechos constitucionales de primera generación (Bonet de Viola, 2016, p. 21), como son el derecho a la vida, la libertad de movimiento, de expresión, de reunión, o religiosa, entre otros. Sin embargo, una posible limitación contractual, producto de la autonomía de la voluntad de las partes, bien puede tener lugar en derechos también constitucionales como al de propiedad o de realización de actividades económicas.

En tal sentido, tiene lugar la pregunta, si ante la falta de regulación por parte del legislador, ¿es posible una limitación al derecho al trabajo producto de la suscripción de un convenio o contrato?; teniendo en cuenta que nuestra constitución señala que el ejercicio del derecho al trabajo es fuente de realización personal (Constitución de la República, art. 33) y de vida digna (art. 66 numeral 2) de las personas; así como la necesaria atención del bloque especial de protección de los trabajadores (arts. 326), en particular la intangibilidad y prohibición de renuncia de derechos laborales (art. 326, numeral 2); y la posibilidad de la transacción laboral, siempre que no implique renuncia de derechos (art. 326 numeral 11).

Como hemos señalado en párrafos anteriores, si bien los efectos del convenio de no competencia post contractual tienen lugar una vez terminada la relación laboral, dicho acuerdo contiene una limitación para el extrabajador de ejercer plenamente su derecho al trabajo. Por lo tanto, para que surta pleno efecto jurídico, el acuerdo de no competencia postcontractual no deberá resultar restrictivo de derechos del extrabajador.

Si bien, el derecho al trabajo, entendido como la libertad de trabajar, no es un derecho absoluto, las limitaciones impuestas por medio de un contrato o convenio no pueden ser tales que impliquen la anulación de este derecho, teniendo en cuenta además la categoría especial del derecho al trabajo, que busca la protección de la parte más débil de la relación laboral (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 016-13-SEP-CC, 2016).

Por otra parte, la libertad contractual tampoco puede ser entendida como un derecho absoluto, ya que, la autonomía de la voluntad tiene su propia limitación en la Constitución y la Ley. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia -actual Corte Nacional- ha señalado que “no siempre lo libremente convenido es justo” y en tal virtud, le corresponde al juzgador la responsabilidad de desempeñar el papel de guardián de equidad de los contratos, y establecer pautas de limitación a la autonomía de la voluntad de los contratantes (Corte Suprema de Justicia, 2001, sentencia No. 204-2001, R.O. No. 364, p. 24).

Por lo indicado, ante la falta de una regulación respecto a la limitación de derecho de los trabajadores por la suscripción de acuerdos postcontractuales entre exempleadores y extrabajadores, es nuestra opinión que estos acuerdos deben contener ciertos requisitos que vuelvan proporcionales las obligaciones de las partes, y justifiquen adecuadamente la limitación de derechos constitucionales.

A partir de un análisis de legislación comparada, y de jurisprudencia internacional, señalaremos cuales son los requisitos mínimos que deberá tener un acuerdo de no competencia en el ámbito laboral.

2. Requisitos de validez del convenio de no competencia

Los acuerdos de no competencia surgen por el interés industrial o comercial del empresario de impedir que su extrabajador realice actos de competencia directa o indirecta en contra de él, tras la terminación de la relación laboral. Conforme lo expuesto anteriormente, existe un conjunto de derechos de rango constitucional que pueden resultar afectados por la no concurrencia del trabajador, y por tal motivo deben cumplirse ciertos requisitos o condiciones para que este tipo de acuerdos resulten válidos.

A priori, debemos señalar que en el derecho comparado no existe un criterio uniforme sobre cuales requisitos son considerados como esenciales para la validez del acuerdo de no competencia. Sin embargo, varios países a nivel internacional han aceptado este tipo de acuerdos dentro de sus sistemas jurídicos, sea de forma legislativa o desarrollada a través de la jurisprudencia de los tribunales de justicia.

Respecto a los países que no han aceptado la existencia de los acuerdos de no competencia, citaremos el caso de Colombia, donde el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 44 estipula que los acuerdos de no competencia que se suscriban con los trabajadores serán ineficaces, salvo aquellos suscritos con los trabajadores técnicos, industriales o agrícolas, a los cuales se podrá fijar un periodo de un año de abstención a actividades concurrentes con su exempleador, siempre que se contemple la correspondiente indemnización.

La excepción contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Colombia, al considerar que atentaba contra el derecho constitucional de la libertad de trabajo (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 1973). El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia cerró toda posibilidad de utilizar esta figura jurídica en Colombia.

En conclusión, el tratamiento del acuerdo de no competencia dependerá de cada país y las condiciones que su legislación y jurisprudencia hayan fijado para considerarlo válido.

2.1. Existencia de un interés comercial legítimo y justificado del Empleador

El interés comercial legítimo es un concepto jurídico indeterminado que abarca un amplio espectro de ámbitos en los cuales un agente económico puede tener un interés de carácter económico, en lo que se refiere a los acuerdos de no competencia. La jurisprudencia internacional ha señalado en múltiples fallos7 que existirá un interés comercial cuando el empleador y el extrabajador se encuentren compitiendo en el mercado, es decir que, comparando las actividades que ejecuta el extrabajador, este se encuentre prestando un servicio u ofertando un producto con similares características a los que brinda su anterior empleador, orientado a un mismo segmento de mercado, y ambos agentes económicos compitan por la obtención de una misma clientela, experimentando el exempleador una afectación económica (Tallos del Rio, 2017, pp. 6-8; Kocabaşoğlu, 2017).

La amplitud del concepto de interés comercial se puede observar en un fallo del Tribunal Superior de Cataluña, en el cual se estableció que este interés puede comprender aspectos como la protección de las relaciones que el empleador tenga con su clientela o proveedores, procedimientos internos, así como la inversión que ha realizado en sus trabajadores (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 2001).

La afectación a los intereses económicos de un agente puede, por ejemplo, producirse por la divulgación de información empresarial o arrebatar clientela, actuaciones que entran en directa competencia con su exempleador y que requieren utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos durante la relación laboral.

Uno de los activos de mayor valor y protección para los agentes en el mercado es, sin duda, la información empresarial que estos poseen frente al resto de competidores, denominada información estratégica o sustancial y de gran relevancia a nivel competitivo, dado que permite influir directamente en la capacidad competitiva de un agente económico o en las condiciones del mercado. Este tipo de información por lo general se refiere a los precios, volúmenes de venta, lanzamiento de nuevos productos o futuras estrategias de inversión (Whish / Bailey, 2012, pp. 585-590; Ortiz Blanco / De la Mula Reyes, 2008, pp. 385 y 386).

La jurisprudencia y legislación europea han establecido para el análisis de casos dentro del mercado común europeo, los siguientes elementos para que la información empresarial sea clasificada como estratégica, debiendo cumplirse con los cuatro siguientes criterios:

a) Información técnica o comercial, así como los procesos relacionados con los negocios de la compañía;

b) Información que detalle la posición competitiva del agente;

c) Conocida por un número limitado de personas o instituciones (es secreta), y

d) Se mantiene la confidencialidad de la información (European Commission, s.f.).

Considerando el valor económico que presenta esta información estratégica para las empresas, se puede entender el interés del exempleador de custodiar este tipo de información y generar los mecanismos legales para que no pueda ser aprovechada por otros agentes del mercado. Resulta evidente que, durante el desarrollo de las actividades empresariales, los trabajadores, técnicos y cargos gerenciales que tenga un contrato laboral, accederán y aprehenderán en mayor o menor medida la información estratégica de su exempleador, por lo que finalizado el contrato de trabajo resulta razonable que el extrabajador decida competir con su antiguo empleador, aplicando la experiencia, conocimientos y destrezas adquiridos durante la relación laboral.

Frente a los trabajadores que cuenten con información estratégica, la empresa puede afrontar los siguientes escenarios: a) un extrabajador que cuente con los conocimientos técnicos, financieros, legales o empresariales relevantes dentro de un mercado específico, que decida empezar su propio negocio prestando el mismo servicio o creando bienes similares a los de su antiguo empleador; y b) otras empresas competidoras decidan aprovechar el conocimiento de ciertos extrabajadores y decidan incluirlos en su equipo para adquirir información estratégica de su exempleador, y así obtener una ventaja competitiva (Sierra Herrero, 2014, pp. 110-112).

En los escenarios antes señalados, el empleador deseará implementar una serie de mecanismos para proteger su organización empresarial y sus intereses económicos, entre ellos su cuota de mercado. Considerando la serie de desafíos que pueden enfrentar las empresas en el desarrollo de sus actividades, los acuerdos de no competencia representan un mecanismo eficiente para la protección temporal de los intereses comerciales del empleador.

A manera de ejemplo, un caso relevante del derecho de la competencia de los Estados Unidos (Antitrust), revela cuales son los incentivos de las compañías de no permitir que sus trabajadores formen parte de sus competidores, el caso Pepsico Inc. v. Redmond (1995, No.94-3942) plantea la problemática de la “fuga de talento” a otros agentes competidores (Sentencia de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, 1995, PepsiCo, Inc., v. Redmond, No.94-3942).

Los hechos del caso se resumen de la siguiente manera: la compañía PepsiCo producía All Sport y su competidora Quaker Oats producía Gatorade; ambas bebidas hidratantes para deportistas. William E. Redmond era un gerente de alto nivel en PepsiCo, que conocía los planes de expansión, precios, mercadeo y distribución de la bebida All Sport, pero renunció el 10 de noviembre de 1994 con el propósito de posesionarse como vicepresidente de operaciones de división de Gatorade; seis días después de la renuncia, PepsiCo demandó a Redmond buscando impedir que éste revelara a su nuevo empleador los secretos comerciales de la empresa.

Aunque no existían evidencias claras de filtraciones y sólo se probó cierta falta de ingenuidad o lack of candor (1995, No.94-3942) por parte de Redmond, la Corte de Apelaciones del séptimo circuito del estado de Illinois determinó que había un alto grado de probabilidad de que se filtraran los secretos empresariales de PepsiCo, razón por la cual admitió la demanda, prohibiendo a Redmond ocupar su cargo hasta mayo de 1995 y evitar que revele secretos comerciales e información confidencial de PepsiCo por siempre (Wang Jay, 2013). La Corte de forma pragmática señaló que Redmond no puede olvidar todo lo que aprendió en PepsiCo y sus labores diarias requieren utilizar tales conocimientos, pero lo que la Corte no abordó en su análisis son las medidas para salvaguardar el derecho al trabajo del señor Redmond.

Para la existencia de los acuerdos de no competencia, el empleador deberá contar con un interés comercial legítimo y justificable; es decir que, sin la protección de una cláusula de no competencia, su negocio se vería sustancialmente afectado por la competencia que podrían generar sus extrabajadores.

La no concurrencia de los trabajadores en un mercado determinado deberá estar fundamentada en el perjuicio económico que experimentaría el empleador por el hecho de que el trabajador tenga, efectivamente, conocimientos empresariales en relación con las técnicas organizativas o de producción de la empresa, de las relaciones personales con la clientela o proveedores, etc. A partir de ese efectivo interés industrial o comercial, se determinará el ámbito funcional (la actividad paralela dentro un campo profesional idéntico o próximo) y espacial (el territorio en el que la empresa realiza efectivamente su actividad) del acuerdo.

Es posible observar un escenario en el que una de las partes informe a la otra sobre la desaparición sobrevenida del interés comercial, por ejemplo, cuando exista un cambio en el giro social del agente económico o este traslade sus operaciones a otro mercado geográfico; en dichos casos, la parte que invoque este hecho deberá contar con los suficientes elementos probatorios a fin de que el tribunal pactado para dirimir las controversias decida sobre su procedencia y extinga la obligación de pagar la compensación económica o permita al trabajador realizar la actividad prohibida.

La exigencia de que exista un interés comercial justificado limita a su vez el margen de aplicación de los acuerdos de no competencia, dado que no sería justificable el aplicarlo a todo el personal con los que cuente una empresa. Si se considera la afectación al derecho constitucional de libertad de desarrollar actividades comerciales y el derecho al trabajo, esta limitación solo aplicaría a los trabajadores que cuenten con un conocimiento comercial o técnico relevante respecto de su exempleador, y que su salida represente un riesgo para sus intereses económicos, especialmente relacionado con los cargos gerenciales o que tengan acceso a información estratégica durante la ejecución de sus actividades.

2.2. La constancia del acuerdo por escrito

Al considerar que el trabajador se encuentra en una relación de subordinación frente a su empleador, y que su poder de negociación se encuentra limitado, el fijar como requisito de validez que los acuerdos de no competencia deban constar por escrito, obliga a las partes contractuales a fijar de forma clara la serie de contraprestaciones acordadas tanto para el empleador como para el trabajador8.

Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior es la limitación en el alcance de la prohibición, al estipularse las actividades o segmentos de mercados en los cuales el extrabajador no podrá concurrir, destacando que no se deberá prohibir de forma absoluta la concurrencia a un mercado; por ejemplo, el prohibir laborar en el mercado alimenticio de forma absoluta, cuando solo debería abarcar un sector de dicho mercado. Este tema se analizará con mayor profundidad en el punto 5 del presente artículo.

El pacto de no competencia es un negocio jurídico bilateral que genera una serie de derechos y obligaciones para ambas partes, y dado que ambos han acordado un conjunto de contraprestaciones, que consta en el convenio escrito, una de las partes no podrá modificarlo o extinguirlo de forma unilateral.

En este mismo sentido, el Tribunal Supremo de España (STS) ha declarado que el desistimiento unilateral realizado por una empresa respecto de un pacto de no competencia postcontractual, afecta a la legítima expectativa del extrabajador de recibir una indemnización. La posibilidad de modificarlo o extinguirlo no puede dejarse a la decisión unilateral de una de las partes, al afectar en gran medida los intereses de la contraparte, debiendo ser declarada nula la cláusula que así lo establezca (STS, Rec. núm. 38052, 2003), (STS, Rec. núm. 1727, 2004).

2.3. Compensación económica “adecuada”

Al analizar el derecho comparado se observa que no todos los países que han aceptado la cláusula de no competencia de forma legislativa o jurisprudencial han adoptado un criterio uniforme en torno a la necesidad de que el extrabajador cuente con una compensación por el tiempo que no realizará sus actividades económicas.

La fundamentación por la cual debe existir una contraprestación económica subyace de la necesidad del trabajador de contar con una estabilidad económica al finalizar la relación laboral, dado que el pacto impide que el trabajador desarrolle actividades en el segmento de mercado donde precisamente cuenta con mayor experiencia y conocimientos (Tallos del Rio Jesús, 2017, p. 10; STSJ de Cataluña, 2009, Rec. núm. 6584). El trasladar ese bagaje de competencias a otros mercados presenta un grado de dificultad que dependerá en mayor o menor medida del grado de especialización del trabajador9. La protección del derecho constitucional al trabajo se vería en cierta medida lograda con el pago de una contraprestación a favor del trabajador por su tiempo de inactividad.

Respecto de este requisito, el Tribunal Superior de Cataluña estableció la necesidad de que exista una compensación adecuada para el extrabajador, al considerar que este requiere de una estabilidad económica al término de la relación laboral, dado que el pacto le impide el “desarrollar su trabajo en el ámbito en el que había venido prestando servicios habitualmente y donde presumiblemente puede ofrecer sus mejores habilidades y competencias” (STSJ de Cataluña, 2012, Rec. núm. 2074).

En Chile, la Corte de Santiago en el caso Behrmann con Chep Chile S.A. (Corte de Apelaciones de Santiago, 2010, ROL No. 1367), estableció como uno de los principales puntos a considerar al momento de determinar la validez de la cláusula (Corte Suprema de Chile, 2009, ROL No. 5152)10, es que mientras duró la relación laboral, el trabajador recibió una compensación económica de carácter mensual como contraprestación por la inactividad, y que equivalía aproximadamente a un tercio del sueldo mensual del trabajador (Sierra Herrero, 2014, p. 128).

En atención a las sentencias antes mencionadas, el acuerdo que no contemple una compensación económica a favor del extrabajador y restringa su derecho al trabajo adolecerá de nulidad absoluta, no siendo exigible al extrabajador que se abstenga de realizar actividades que entren en competencia directa o indirecta con el giro de negocio del exempleador.

Uno de los temas de mayor debate que a nivel doctrinario y jurisprudencial se genera, es el monto que se debe fijar para que la compensación económica se tenga como “adecuada”11 para los trabajadores. La legislación de países como España, Italia o Puerto Rico no establecen de forma concreta el monto que deberá recibir el trabajador, dejando a la autonomía de las partes el fijar el monto y la forma de pago (Sierra Herrero, 2014, p. 117; Nogueira Guastavino, 1998, pp. 85-101).

Esto puede deberse a que solo las partes involucradas conocen el nivel de restricción y beneficios que reportará para cada uno la no concurrencia, debiendo ser ellos los que determinen el monto adecuado.

Para evaluar si la compensación económica resulta adecuada para el trabajador, se deberán considerar parámetros como el ámbito especialización, la remuneración mensual percibida y el tiempo de duración que tendrá el pacto, debiendo ser mayor la compensación si la prohibición aplicará durante un mayor plazo, como se mencionó anteriormente.

El pago de la compensación económica puede ser realizado de dos formas: la primera es durante el tiempo en que el trabajador ejerce sus labores al servicio del empleador y el pacto de no competencia ha sido previamente acordado, en este caso el trabajador recibirá dentro de su remuneración un mayor valor, al incluirse un rubro correspondiente al pago por la no concurrencia futura.12 En el segundo escenario, una vez terminada la relación laboral, el empleador deberá cancelar el valor acordado en el convenio de no competencia, hasta la terminación del plazo del acuerdo.

Un ejemplo de lo antes analizado se observa cuando suscrito un pacto de no competencia durante la relación laboral, al término de este el empleador cambia de opinión y decide que su extrabajador podrá realizar actividades económicas que entren en directa competencia con el empleador, a cambio de no pagar la compensación económica debida. Como señalamos anteriormente este tipo de decisiones unilaterales no deberían tener validez y daría lugar a un posterior reclamo por el incumplimiento contractual.

Cualquier reclamo que puedan realizar las partes exigiendo que un extrabajador no realice actividades comerciales que tengan relación con el giro comercial del empleador, incluso comprobándose que aplica técnicas o conocimientos adquiridos durante la vigencia de la relación laboral, o si el extrabajador exige el pago de la compensación económica acordada, no podrán ser reclamados por ninguna de las partes si no existe un pacto de no competencia celebrado por escrito.

En el caso de incumplimiento del acuerdo de no competencia por parte del extrabajador, otorga el derecho al exempleador a reclamar el pago correspondiente al valor fijado en la cláusula penal, en caso de constar en el convenio; por otra parte, ante la configuración de un daño al exempleador, éste podrá reclamar una indemnización por los perjuicios causados.

Un tercer escenario posible se configura cuando el extrabajador incumple el acuerdo de no competencia y no se ha pactado ninguna cláusula ni causado un daño comprobable al ex empleador; en este supuesto, la única consecuencia posible sería la devolución de la compensación económica otorgada en razón del acuerdo (Tallos del Rio, 2017, p. 17).

2.4. Duración del acuerdo

El acuerdo de no competencia no puede ser indefinido en el tiempo como, en la praxis, muchos empleadores lo requieren, sino que debe estar limitado en función del alcance de las actividades prohibidas y la especialización del trabajador, siendo inválidos los acuerdos ad infinitum que nunca permitan al trabajador realizar una actividad, al ser una clara vulneración al derecho constitucional al trabajo.

En el derecho comparado no existe un parámetro uniforme sobre la duración de los acuerdos de no competencia. Por ejemplo en España el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadoresseñala que este tipo de acuerdos no podrán superar un periodo mayor a dos años para los trabajadores que cuenten con un título profesional, y de seis meses para los técnicos. La doctrina judicial española ha realizado una interesante distinción en los trabajadores que poseen un título universitario o de un instituto técnico; y los trabajadores que realizan tareas manuales, en referencia a los obreros y subalternos (STSJ de Cataluña, 2011, Rec. núm. 7918,), entendiendo que existe un mayor tiempo de aplicación al primer grupo al tener un mayor acceso a información estratégica, mientras que el segundo grupo se encuentra orientado a realizar tareas manuales que no permiten en gran medida el acceso a este tipo de información.

El Código Civil Italiano en su artículo 2125 establece que un pacto de no competencia podrá tener un plazo máximo de cinco años para el caso de ejecutivos, a partir de la extinción de la relación laboral, y de tres años, para el resto de los trabajadores. Otro país europeo que regula la temporalidad de los acuerdos de no competencia es Suiza (Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, 2017, art. 340), que establece una prohibición de carácter general, al señalar que el acuerdo solo podrá exceder de los tres años en circunstancias especiales.

Por otro lado, algunos ordenamientos jurídicos que no han contemplado la duración del acuerdo en sus legislaciones lo han desarrollado a través de la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia, como es el caso de Puerto Rico, donde el Tribunal Supremo ha declarado que este tipo de acuerdos no podrán superar los 12 meses de duración (Barada Castro, 2011, p. 152). En Chile13 se ha considerado como razonable un plazo máximo de hasta tres años, dependiendo de las condiciones laborales del trabajador, elementos fácticos que han sido analizados por los tribunales chilenos. Como se puede evidenciar, no existe en el Derecho comparado un criterio uniforme sobre la duración del acuerdo de no competencia.

En el evento de que las partes fijen una duración superior a la legalmente permitida, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha optado por declarar la nulidad parcial del acuerdo (STSJ de Cataluña, 2008, Rec. núm. 4571).

El plazo de duración del acuerdo fija en gran medida el monto de compensación económica que tendrá el trabajador, dado que, si se pacta el mayor plazo legal o judicialmente permitido, se entendería que la compensación deberá ser acorde al tiempo que el trabajador no puede ejercer sus actividades.

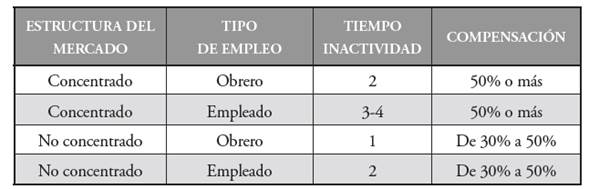

Para el caso del derecho ecuatoriano no existe un parámetro normativo o jurisprudencial que regule los pactos de no competencia ni que establezca su duración, por lo que, con sustento en el derecho comparado y la experiencia internacional sobre esta materia, proponemos el siguiente estándar, a fin de determinar el tiempo durante el cual el acuerdo de no competencia deberá estar vigente.

El análisis se estructura en dos etapas: la primera evalúa la estructura del mercado, a fin de determinar si se trata de uno altamente concentrado como un mercado monopólico u oligopólico donde interactúan pocos agentes económicos y existe una oferta limitada de los puestos de trabajo (Jones / Sufrin, 2014, pp. 659-696).

La segunda etapa evaluará la especialización o complejidad de las actividades desarrolladas por el trabajador, dado que si este desarrolla tareas que requieren un elevado grado de formación académica, difieren de las ejecutadas por un obrero que realiza un trabajo más enfocado a las actividades manuales; por ejemplo, los obreros que trabajan en las fábricas ensambladoras de aeronaves, colaboran en la construcción de modelos y conocen las componentes y diseño de ciertas partes del aeroplano, pero desconocen la información más importante sobre las especificaciones técnicas generales de la aeronave y los costes de operación, a diferencia de un directivo de la compañía que tiene acceso a dicha información.

Para el caso de mercados atomizados, la prohibición para los profesionales con títulos universitarios o técnicos debería ser no mayor de 2 años, mientras que los trabajadores que desempeñen actividades manuales no deberían superar un año, salvo que, en cualquiera de los dos escenarios, se pruebe ante un juez que se requiere de un mayor tiempo en razón de la complejidad que presenta la actividad a desarrollarse.

En el caso de mercados monopólicos y oligopólicos con elevadas barreras de entrada, como los mercados de telecomunicaciones o informáticos, los trabajadores que poseen una formación académica superior deberían tener una prohibición de actuar en el mercado de entre tres a cuatro años, entendiendo que a mayor tiempo de prohibición mayor deberá ser la contraprestación económica al extrabajador; (Tallos del Rio, 2017, pp. 12-13) para el caso de trabajadores subalternos u obreros esta prohibición debería ser de hasta 2 años14. Para los dos escenarios planteados, el tiempo de vigencia de la prohibición se contaría a partir de la terminación de la relación laboral.

Respecto a la retribución económica, no es posible determinar un monto o porcentaje de compensación que resultaría adecuado para cada extrabajador, al ser una variable que únicamente las partes conocerán de forma precisa,15 sin embargo, siguiendo el estándar desarrollado en párrafos anteriores, deberá existir una mayor compensación para los trabajadores que operen en mercado altamente concentrados, sugiriendo un porcentaje de 50% o más, del promedio de las tres últimas remuneraciones percibidas por el extrabajador; y, en el caso de mercado atomizados el rango sugerido variaría entre un 30% a 50% del promedio de remuneraciones, siendo valores únicamente referenciales que el juzgador podrá modificar en razón de las condiciones particulares de cada caso.

Al momento de pactar o valorar la validez de los acuerdos de no competencia en materia laboral, proponemos aplicar el siguiente estándar de valoración, presente en la Tabla 1:

2.5. Limitación de las actividades y mercado relevante

Uno de los puntos más interesantes al momento de analizar este tipo de acuerdos, es evaluar el alcance de la prohibición de no concurrir al mercado, dado que no se podría prohibir el realizar actividades de forma general o en un mercado sumamente amplio, como por ejemplo, el prohibir a un extrabajador de una cadena de comida rápida el fundar un negocio de comida tradicional, ya que la prohibición solo debería actuar en el rubro de mercado en que se desempeñó dicho trabajador y no el impedir actuar en todo el mercado de servicios alimenticios. Para el efecto, el acuerdo deberá contemplar las diversas actividades que realiza el trabajador y el mercado relevante en el cual el trabajador se encuentra prohibido de laborar.

La limitación geográfica que se deberá establecer para los extrabajadores deberá ser estipulada con base en las localidades donde el empleador realiza actividades, salvo el caso de que su margen de negocios alcance a todo el territorio nacional. No corresponde acordar una prohibición para que el extrabajador pueda ejercer actividades en lugares donde el exempleador no ejerce ningún tipo de actividades de forma actual o futuras en el corto plazo.

En caso de incluir una prohibición para todo el territorio nacional, el trabajador que se sienta afectado por la desproporcionalidad de dicha disposición podrá impugnarlo ante la vía judicial, debiendo restringirla el juzgador a las localidades donde el exempleador efectivamente realiza actividades comerciales.

3. Alcance y efectos del acuerdo de no competencia postcontractual en Ecuador

Los acuerdos de no competencia son cada vez más utilizados en el ámbito laboral por empleadores para limitar las actividades económicas post contractuales de sus trabajadores.

En tal sentido, en nuestro sistema jurídico la falta de regulación y precedentes jurisprudenciales ha derivado en que algunos empleadores, amparados en la autonomía de la voluntad, desnaturalizan el alcance y aplicación de esta figura jurídica llegando a afectar derechos constitucionales del trabajador.

Así, los empleadores al establecer dichos acuerdos no tienden a incorporar los elementos contractuales señalados conforme el derecho comparado, como son una temporalidad proporcional al interés comercial legítimo del empleador, una compensación económica o una restricción que puede limitar su actividad económica o laboral en otros mercados no relacionados con el giro del negocio del exempleador.

Ante la falta de precedentes jurisprudenciales obligatorios emitidos por la Corte Nacional de Justicia sobre la naturaleza jurídica y el alcance de los acuerdos de no competencia entre empleadores y trabajadores, a continuación, se procederá a revisar un laudo arbitral emitido por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.

3.1. Análisis del laudo arbitral dentro del arbitraje No. 108-17 (Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, 2018)

A modo de antecedente, este acuerdo de no competencia nace en el marco de una relación laboral entre una empresa dedicada a la importación y distribución de maquinaria industrial y un trabajador que se desempeñaba en el área de ventas de la empresa. Al respecto, las partes suscribieron un contrato de trabajo a plazo fijo el 11 de noviembre del 2009, y mediante un convenio de confidencialidad suscrito el 17 de noviembre del 2009, se incluyó una cláusula de no competencia.

Aproximadamente diez meses después de concluida la relación laboral, ante el inicio de un negocio propio por parte del extrabajador, el exempleador presentó una demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito por violación de la cláusula de no competencia.

Una vez conformado el Tribunal Arbitral y conocida la demanda planteada, el 14 de agosto de 2018, resolvió respecto al incumplimiento del acuerdo denunciado.

En este sentido, de conformidad con la cláusula cuarta del convenio, transcrita en el laudo arbitral, las partes acordaron lo siguiente (el subrayado e propio):

Mediante este documento, el trabajador se compromete a no prestar sus servicios a personas naturales o jurídicas que realicen las mismas actividades o relacionadas a las prestadas por […] (nombre de la empresa), o realizar actividades personales en este mismo ámbito, durante la relación entre las partes y hasta cinco años después de terminada la relación. En caso de incumplimiento de este compromiso por parte del trabajador, será suficiente motivo para que […] unilateralmente pueda demandar al trabajador la indemnización de daños y perjuicios y acciones penales que considere pertinentes ante los jueces y tribunales competentes (Convenio de confidencialidad, 2009, el énfasis es mío).

De la revisión de la cláusula de no competencia, su contenido establece una prohibición al “trabajador” de no competir en la misma área de negocio del empleador -o en áreas relacionadas-, ya sea por su cuenta, o para terceras personas; adicionalmente, esta limitación estaba vigente durante toda la relación laboral y hasta cinco años después de su terminación. Situación que, como se expuso en párrafos precedentes, constituyen elementos clásicos en este tipo de acuerdos.

Sin embargo, la cláusula del acuerdo de no competencia post contractual, no contiene ningún tipo de compensación económica a favor del extrabajador por el tiempo que se abstendrá de competir con el exempleador; dicha cláusula, al tener como consecuencia jurídica directa la renuncia unilateral del extrabajador a realizar actividades en las cuales tiene conocimiento y experiencia, y que al no existir dicha contraprestación económica, limitaría de manera desproporcionada los derechos constitucionales al trabajo y a desarrollar actividades económicas del extrabajador. Como mencionamos en capítulos anteriores, desde la perspectiva del derecho comparado, la compensación económica resulta un requisito indispensable para validez de estos acuerdos.

De la ratio del laudo arbitral transcribimos los siguientes párrafos:

Si bien existe una relación causal entre el contrato de trabajo y la suscripción del CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD de la llamada “no competencia” de la cláusula cuarta, el trabajador […] no aparece del proceso que lo hubiera hecho coaccionado por su patrono ni en abuso de derecho, más bien declaran las partes otorgantes, ahora la actora y el demandado, que lo hacen por ser conveniente a sus intereses y aceptan su contenido.

Si bien las normas constitucionales preceptúan que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, garantizan la libertad de contratación, y prevén la prohibición de que una persona sea obligada a hacer lo que está prohibido por la ley, no existe norma legal que impida a una persona a convenir, libre, voluntaria y válidamente, a abstenerse de realizar tareas o actividades en el mismo ámbito objetivo y subjetivo de quien hubiera sido su patrono porque, por fuera de ellas, tiene pleno derecho de realizar actividades, aun similares que le permitan vivir adecuadamente. Pero no es legítimo ejercer esas mismas actividades de su ex patrono, con los mismos sujetos, superponiendo sus intereses en conflicto con los de quien fuere su empleador, más aún cuando convino abstenerse de hacerlo (Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, 2018).

De los considerandos señalados, los árbitros concluyeron que el trabajador al momento de suscribir el convenio de no competencia, no habría sido coaccionado por su patrono; sin embargo, resulta interesante resaltar que los árbitros no tuvieron en cuenta que el acuerdo de no competencia no fue suscrito al término de la relación laboral, por lo que, al tiempo de la suscripción del convenio, las partes tenían la calidad de empleador y trabajador, y por lo tanto la libertad de negociación del entonces trabajador se encontraba limitada por la subordinación laboral.

Por otra parte, resulta necesario resaltar el correcto razonamiento de los árbitros al señalar que el convenio de no competencia no constituye un impedimento absoluto para desarrollar actividades económicas o ejercer el derecho al trabajo por parte del extrabajador; ya que éste podría realizar otras actividades económicas, incluso a criterio del tribunal, en actividades similares; sin embargo, los juzgadores arbitrales omitieron realizar cualquier tipo de análisis respecto a una posible compensación al trabajador, así como, respecto a la proporcionalidad en el tiempo de duración del convenio.

Esta omisión resulta especialmente grave teniendo en cuenta que, conforme el convenio de no competencia, el extrabajador verá posiblemente limitados sus ingresos al encontrarse impedido de operar en un mercado en el cual tiene conocimiento y experiencia, por lo que, en el supuesto que el convenio se hubiera firmado al finalizar la relación laboral -escenario en el cual existiría una real libertad de negociación de ambas partes- difícilmente un extrabajador, de manera voluntaria, aceptaría una limitación de sus posibilidades de trabajo y generación de ingreso económico a favor del exempleador, sin tener una retribución justa a cambio.

En relación con la temporalidad del convenio podemos afirmar que, a criterio del tribunal al no existir “norma legal que impida a una persona a convenir, libre, voluntaria y válidamente, a abstenerse de realizar tareas o actividades” (2018), el acuerdo es válido. Al respecto, debemos tener consideración que la libre voluntad de las partes no puede ser tomada de forma absoluta dada las condiciones que tiene el derecho laboral en nuestro ordenamiento jurídico, debiéndose realizar un análisis integral al acuerdo a fin de evaluar si el plazo de vigencia del acuerdo resultaba necesario para proteger el interés del exempleador o vulneraba el derecho del trabajador por existir un plazo contractual desproporcionado y que no presenta un fundamento técnico, puesto que no evaluó las características del mercado relevante.

Así, el argumento principal con el que aprueba el tribunal arbitral el acuerdo de no competencia suscrito por las partes se fundamenta en el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes, por lo que, llevando este argumento al extremo, dicha limitación podría durar décadas o ser incluso permanente, si se cumple con la condición de que ambas partes lo hayan acordado; lo que contravendría abiertamente los derechos del extrabajador.

En este sentido, se considera que el tribunal debió analizar el fundamento que permitía al exempleador establecer la prohibición de competir para el extrabajador por un periodo de cinco años; es decir, la pregunta que debió efectuar el tribunal es: ¿requeiren los negocios jurídicos del empleador necesariamente un periodo de protección tan amplio?, orientando así su análisis a la proporcionalidad de la medida, más aún cuando la mayoría de legislaciones y doctrina de la materia han establecido que el tiempo de vigencia de estos acuerdos es mucho menor.

Por lo señalado, el tribunal arbitral incumplió con el papel encomendado en la sentencia de la Corte Nacional de Justicia -ex Corte Suprema- (CSJ, 2001, 204-2001, p. 24) de buscar equidad en el convenio, limitando su actuación al analizar las obligaciones pactadas en el mismo como una expresión de la autonomía de la voluntad de las partes, sin apreciar el caso en su contexto integral y el alcance de la obligación de no competencia por parte del extrabajador.

4. Conclusiones

El acuerdo de no competencia postcontractual en materia laboral surge por el interés industrial o comercial -legítimo- del empresario por conseguir que su extrabajador no realice actividades económicas que entren en competencia directa o a través de terceros con su negocio tras la terminación del contrato de trabajo.

Ante la falta de una norma que regule los acuerdos de no competencia en el Ecuador, los jueces al momento de resolver este tipo de controversias deberán analizar si el acuerdo suscrito por las partes contiene una limitación desproporcional de derechos constitucionales de los trabajadores.

Para la plena validez de los acuerdos de no competencia se sugiere incorporar los siguientes elementos: a) justificación del interés comercial legítimo del exempleador, b) compensación económica adecuada al extrabajador, c) racionalidad en la temporalidad del acuerdo, d) celebración del acuerdo por escrito; y, e) limitación del mercado relevante únicamente en el segmento o actividades que entran en competencia con el exempleador.

La estructura del mercado determinará el grado de la compensación económica y el tiempo de duración del acuerdo de no competencia, siendo otro parámetro de evaluación la actividad desarrollada por los trabajadores, al considerar que existe un mayor tiempo de vigencia del acuerdo para los trabajadores que realizan actividades intelectuales frente a los que ejecutan actividades manuales.

La falta de normativa legal y precedente jurisprudencial en el sistema jurídico ecuatoriano limita en gran medida la correcta aplicación de esta figura jurídica. Sin embargo, frente a la ausencia de los requisitos de validez analizados en este artículo, el convenio no debería surtir efectos jurídicos al vulnerar el derecho constitucional al trabajo y no establecer una medida que remedie esa vulneración respecto al extrabajador.

No existe un análisis objetivo y fundamentado sobre la naturaleza jurídica y alcance de los acuerdos de no competencia postcontractual en el derecho de la competencia ecuatoriano. Se requiere de una gran labor tanto doctrinaria como jurisprudencial para la elaboración de dichos lineamientos que posibiliten una correcta aplicación de estos acuerdos en los cuales convergen el derecho laboral y el derecho de la competencia. Este trabajo abre el debate sobre esta figura de utilización creciente en el país.

Resulta necesario que este tipo de acuerdos sean analizados a profundidad por parte de autoridades administrativas y jurisdiccionales, a fin de desarrollar su real alcance y aplicación, buscando un equilibrio entre el legítimo interés de los empleadores y los derechos constitucionales de los trabajadores, cuando estos acuerdos son suscritos durante la existencia de una relación laboral, situación que pone evidentemente en juego el principio de la autonomía de la voluntad, principio muy discutible cuando existe una asimetría evidente entre las partes.