Introducción: El Problema del Concepto de Causa del Contrato

El Código Civil de Andrés Bello2 establece que un contrato debe tener una causa lícita para ser válido (Art. 1453 Código Civil del Ecuador [C.C.]). Si un contrato tiene una causa ilícita, el Código Civil lo sanciona con nulidad absoluta (Art. 1698 C.C.). Esto significa que un juez, de oficio o a petición de parte interesada que no sea la que celebró o ejecutó el contrato conociendo o debiendo conocer la ilicitud, puede ordenar que se desconozcan los efectos del contrato (Arts. 1699, 1704 y 1706 C.C.). Así, la causa es un tema especialmente importante en el Código Civil de Bello, porque supone una de las líneas que separa a los contratos que tienen protección legal de los simples acuerdos cuyos efectos pueden ser desconocidos por un juez.

La causa del contrato es uno de los temas más oscuros y polémicos en el Derecho Civil (Diez-Picazo, 2007). En torno a este tema se han desarrollado algunos debates doctrinarios, uno de los cuales se refiere al propio concepto legal de causa del contrato3. Para el caso del Código Civil de Bello, este debate se ha centrado en los conceptos de causa final y causa impulsiva4. Algunos autores sostienen que el Código Civil de Bello se refiere a la causa final (Claro Solar, 2013; Vodanovic, 1998; Alessandri Besa, 2008). Para estos autores, el Código Civil entiende por causa del contrato el fin inmediato y directo de los contratantes que está determinado por el tipo de contrato que se celebra. Otros autores creen que el Código Civil se refiere a la causa impulsiva (Ospina y Ospina, 2014; López Santamaría, 1980). Para estos autores, el Código Civil de Bello entiende por causa del contrato la razón subjetiva que llevó a las partes a contratar.

El debate sobre el concepto de causa determina qué debe entenderse por causa lícita. Se trata de un debate que no es sólo teórico, sino que tiene importantes aplicaciones prácticas. Un ejemplo ilustrará el punto. Supongamos que Casio celebra un contrato de venta de cuchillo con Bruto. Bruto paga un precio y Casio entrega un cuchillo. Los partidarios de la causa final dirán que la causa de Bruto es recibir un cuchillo y que la causa de Casio es recibir dinero, porque esos son los fines inmediatos y directos de los contratantes, y en todo contrato de venta la causa del comprador es recibir una cosa y la del vendedor es recibir un precio. Por su parte, los partidarios de la causa impulsiva se preguntarán cuál fue la razón subjetiva de los contratantes, si querían que Bruto adquiera el cuchillo para cortar la torta de cumpleaños o para cortar la yugular de César. Así, el contrato entre Casio y Bruto sería válido si por causa se entiende causa final, pero sería nulo por causa ilícita si por causa se entiende la causa impulsiva de cortar la yugular de César.

El ejemplo de la venta del cuchillo entre Bruto y Casio también hace evidente que en la elección entre causa final y causa impulsiva subyace una tensión entre discrecionalidad judicial, entendida como la libertad que tiene un juez para elegir entre diferentes opciones (Lifante, 2002), y autonomía de la voluntad, entendida como la facultad de realizar un contrato en la forma y con la extensión que las partes consideren convenientes (Hernández y Cosme, 2012). El concepto de causa final es restringido. Bajo el concepto de causa final del contrato, los jueces no pueden entrar a investigar las intenciones de los contratantes y esto supone, correlativamente, que la autonomía de la voluntad de las partes contractuales tiene un mayor campo de acción. Por el contrario, bajo el concepto de causa impulsiva, los jueces tienen la facultad de investigar los motivos subjetivos que llevaron a las partes a contratar, por lo que el campo de acción de la autonomía de la voluntad se limita, al existir un mayor margen para que un contrato sea declarado nulo.

¿Qué entiende el Código Civil de Andrés Bello por causa del contrato? ¿Se refiere a la causa final o a la causa impulsiva? En este artículo se va a sostener que hay buenas razones para concluir que el Código Civil de Bello se refiere a la causa impulsiva y no a la causa final. En la primera parte se hará un análisis de doctrina sobre los conceptos de causa final y de causa impulsiva, y se darán los argumentos para concluir que el Código Civil de Bello se refiere a la causa impulsiva. En la segunda parte se hará un análisis jurisprudencial de las sentencias en las que la Corte de Casación del Ecuador se ha referido a la causa del contrato, y se mostrará que, en la mayoría de los casos, la corte se refiere a la causa impulsiva.

El Concepto de Causa en el Código Civil de Bello

2.1. Teoría Clásica o de la Causa Final

Aunque los orígenes del concepto de causa del contrato pueden rastrearse hasta Aristóteles5, lo que hoy se conoce como Teoría Clásica de la Causa fue elaborada en el siglo XVII por el francés Jean Domat. Para Domat (1884), la causa de la obligación es el propósito directo e inmediato que persigue el deudor al obligarse y que se encuentra determinado por el tipo de contrato que se celebra. Domat distingue entre contratos sinalagmáticos, aquellos en donde las dos partes se obligan a realizar una prestación; contratos reales, aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa; y, contratos gratuitos, aquellos en donde una parte realiza una prestación a favor de otra sin recibir nada a cambio. En los contratos sinalagmáticos la causa de la obligación de una parte es la obligación de la contraparte; en los contratos reales, la causa es la entrega de la cosa; y, en los contratos gratuitos, la causa es la mera liberalidad. El francés Robert Pothier siguió la teoría de la causa de Domat, refiriéndose no a la causa de la obligación sino a la causa del contrato (Pothier, 2007) y, así, quedó consagrada en el Código Civil de Napoleón (Guzmán, 2001). Los autores conocen a esta teoría como la Teoría de la Causa Final (Claro Solar, 2013; Vodanovic, 1998; Ospina y Ospina, 2014).

Dos ideas pueden servir para resumir la Teoría de la Causa Final (Larroumet, 1999). La primera es que la causa es siempre la misma para un mismo tipo de contrato. Sabemos cuál es la causa examinando el tipo de contrato. En todos los contratos de venta, por ejemplo, la causa del vendedor es recibir el precio y la del comprador es recibir la cosa. La segunda es que la causa del contrato se diferencia de los móviles subjetivos que llevaron a las partes a contratar. La causa está dentro y no fuera del contrato. En la venta, por ejemplo, la causa del comprador es siempre recibir la cosa. Y punto. No es relevante saber si el comprador adquiere la cosa para usarla, revenderla o para perjudicar a un tercero.

Según el Código Civil de Bello, la causa es ilícita cuando está prohibida por la ley, o es contraria a las buenas costumbres o al orden público (Art. 1483 C.C.). Siguiendo con la lógica de la Teoría de la Causa Final, para determinar cuándo la causa es ilícita debe observarse el tipo de contrato que se celebra. Si se celebra un contrato sinalagmático, habrá causa ilícita cuando la contraprestación de una parte consista en una cosa o en un hecho prohibido por la ley o contrario al orden público o a las buenas costumbres. Así, por ejemplo, habría causa ilícita en el contrato en que una persona se compromete a pagar un precio a cambio de que la otra persona asesine a un tercero. Si se celebra un contrato real, habrá causa ilícita cuando la cosa que se dé sea prohibida por la ley o contraria al orden público o a las buenas costumbres. Así, por ejemplo, si una persona da una cantidad determinada de una sustancia psicotrópica cuya comercialización está prohibida por ley, con cargo a que se le restituya igual especie y cantidad, habrá un contrato de mutuo con causa ilícita. Finalmente, siguiendo la teoría de la causa final, en los contratos gratuitos no podrá haber causa ilícita porque el ánimo liberal, en sí mismo, no puede calificarse de ilícito. Si la causa de donar es, simplemente, el ánimo liberal, la donación no puede tener causa ilícita.

2.2. Teoría de la Causa Impulsiva

Para la Teoría de la Causa Impulsiva6, la causa del contrato consiste en los móviles que llevaron a las partes a contratar (Ospina y Ospina, 2014). Se trata de razones subjetivas que los contratantes tuvieron como propósito principal para realizar el contrato. En un contrato de venta de inmueble, por ejemplo, la causa no sería simplemente recibir un inmueble para el comprador y recibir una cantidad de dinero para el vendedor, sino la razón que llevó al vendedor a vender y al comprador a comprar. Bajo la Teoría de la Causa Impulsiva, la causa se refiere a los propósitos subjetivos de las partes: si el vendedor vendió porque quería recibir dinero para comprar otro inmueble, o si vendió porque quería que la cosa vendida salga de su patrimonio y no pueda pasar a uno de sus herederos.

Los autores están de acuerdo en que para que los móviles subjetivos que llevaron a contratar sean considerados como causa del contrato se requiere que sean conocidos por ambas partes del contrato (Ospina y Ospina, 2014)7. El móvil secreto, esto es, aquel que la contraparte no sabe ni puede saber, no forma parte de la causa. En el contrato de venta en que vendedor y comprador saben que el contrato se realiza para que el vendedor distraiga un bien de su patrimonio con el fin de burlar a sus herederos, la causa del contrato va a ser el perjuicio a los herederos. Pero si el comprador no sabe que el vendedor sólo contrata para perjudicar a sus herederos, el perjuicio a los herederos del vendedor no será la causa del contrato.

El Código Civil de Bello entiende que la causa es ilícita cuando es prohibida por la ley o es contraria a las buenas costumbres o al orden público (Art. 1483 C.C.). Para la Teoría de la Causa Impulsiva, entonces, hay causa ilícita cuando el motivo que llevó a las partes a contratar es el de procurar un resultado prohibido por la ley o contrario a las buenas costumbres o al orden público, siempre que ese motivo sea conocido por las dos partes contratantes. En un contrato de venta, por ejemplo, el juez deberá averiguar cuál fue el motivo que llevó a las partes a celebrar el contrato. Si las partes realizaron el contrato para procurar el beneficio económico de obtener un bien y recibir un precio, el contrato tiene causa lícita. Nada hay contrario a la ley o a las buenas costumbres o al orden público en eso. Pero si las partes buscaron defraudar los intereses de un tercero, utilizar una cosa para dañar a un tercero o cualquier otro resultado que la ley prohíbe o que contraviene las buenas costumbres o el orden público, el juez podrá declarar la nulidad del contrato por causa ilícita.

2.3. El Código Civil de Andrés Bello sigue la teoría de la Causa Impulsiva

El Código Civil dice que “[s]e entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato” (Art. 1483 C.C.). La palabra motivo utilizada por la ley podría entenderse como el fin inmediato y directo al que se refiere la Teoría de la Causa Final, o podría entenderse como el móvil subjetivo al que se refiere la Teoría de la Causa Impulsiva. En efecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, motivo es lo “que mueve o tiene eficacia o virtud para mover.” Es tan legítimo decir, siguiendo el concepto de causa final, que lo que mueve a una parte a celebrar un contrato sinalagmático es la contraprestación de la otra parte, a los reales la entrega de una cosa y a los gratuitos el ánimo liberal, como decir, siguiendo el concepto de causa impulsiva, que lo que mueve a la celebración de un contrato es la razón subjetiva de los contratantes.

Ante la ambigüedad de la ley, el Código Civil de Bello establece reglas de interpretación (Art. 18 C.C.). El Código Civil señala que para interpretar expresiones ambiguas de la ley “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía” (Art. 18-4 C.C.). El contexto en el que se establece la causa lícita como requisito de validez de un contrato sirve para ilustrar el concepto de causa del contrato en el Código Civil de Bello. En efecto, del contexto en que el Código Civil establece la causa lícita como requisito de validez de los contratos se desprende que el Código Civil se refiere a la causa impulsiva y no a la causa final.

Aparte de la causa lícita, el Código Civil establece que, para ser válido, todo contrato debe ser realizado por personas capaces, con consentimiento libre de vicios y con un objeto lícito (Art. 1461 C.C.). Así, causa lícita y objeto lícito son, en el Código Civil de Bello, dos requisitos independientes para la validez de un contrato. Si se interpreta que el Código Civil se refiere a la causa final, la separación entre objeto lícito y causa lícita como requisitos independientes carecería de sentido. Esto se ve claramente en caso de ilicitud. Para la Teoría de la Causa Final hay causa ilícita cuando la contraprestación es ilícita en el caso de los contratos sinalagmáticos, o cuando lo que se entrega es ilícito en el caso de los contratos reales. Pero estos son, en realidad, casos de objeto ilícito. El objeto del contrato es la prestación, esto es, la cosa que se da, el hecho o la abstención a la que alguien se obliga (Vodanovic, 1998). En una venta de inmueble, por ejemplo, el objeto es, de un lado, el inmueble que el vendedor se obliga a entregar y, de otro lado, el dinero que el comprador se obliga a dar. Si se vende un inmueble cuya venta está prohibida porque, por ejemplo, tiene una prohibición judicial de enajenar, lo que ocurre es que hay objeto ilícito (Art. 1480 C.C.). La ilicitud está en la cosa que se da, en el objeto, y no es necesario acudir a la causa ilícita para anular el contrato.

La causa impulsiva, por el contrario, vuelve lógica la distinción que hace el Código Civil de Bello entre objeto y causa. Si la causa se refiere a los móviles subjetivos que están fuera del contrato, se pueden imaginar casos que tengan objeto lícito pero causa ilícita. Así, por ejemplo, pensemos en la venta de un inmueble que no está embargado ni tiene limitación legal o judicial para enajenarse, pero que las partes han celebrado con el único propósito de perjudicar a un tercero. En este caso, siguiendo la Teoría de la Causa Impulsiva, hay objeto lícito, pero causa ilícita. Y, así, la diferencia que establece el Código Civil entre objeto lícito y causa ilícita cobra sentido. Entender por causa del contrato la causa final, llevaría al absurdo de que el Código Civil estableció dos requisitos diferentes, el objeto ilícito y la causa ilícita, para regular exactamente el mismo supuesto de hecho.

Es interesante anotar como los propios partidarios de la Teoría de la Causa Final reconocen que, siguiendo la Teoría de la Causa Final, los casos de causa ilícita prácticamente no existirían en el Código Civil de Bello. Con respecto a este punto, Antonio Vodanovic, un partidario de que el Código Civil de Bello se refiere a la causa final, señala:

Si reconocemos que el Código Civil entiende por causa la que la doctrina llama final, que es constante, abstracta e igual para cada tipo de acto o contrato, tendremos que concluir que los móviles individuales y concretos no deben ser considerados aunque sean contrarios al orden público, la ley o las buenas costumbres; y si la causa final no presenta estos caracteres, el acto será válido. Y los actos o contratos que por causa (final) ilícita podrán ser anulados en el hecho casi no existirán (1998, p. 295).

La Causa en la Jurisprudencia Ecuatoriana

3.1. Casos de Causa del Contrato en la Corte de Casación del Ecuador

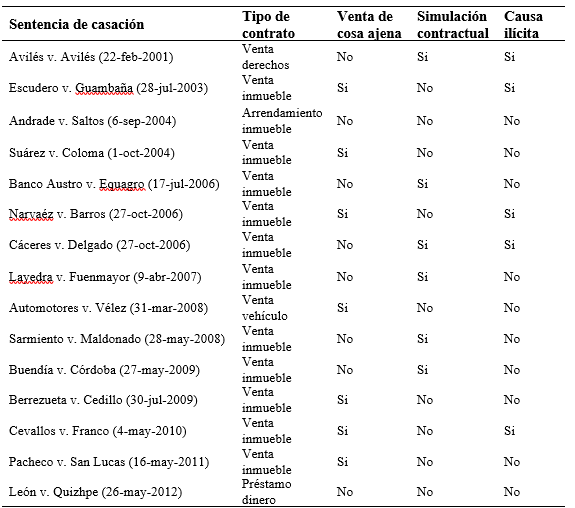

La Corte de Casación del Ecuador, primero llamada Corte Suprema de Justicia y, en virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, ahora llamada Corte Nacional de Justicia, se ha pronunciado sobre la causa ilícita de los contratos. Una búsqueda avanzada de jurisprudencia en el buscador LEXIS para Ecuador con las palabras claves “causa”, “causa ilícita” y “contrato” arrojó como resultado 155 sentencias de casación en donde se utilizaron esas palabras. De las 155 sentencias, 26 eran repetidas, es decir, habían sido publicadas en la Gaceta Judicial y en el Registro Oficial por lo que constaban dos veces en el buscador. De las 129 sentencias restantes, en la gran mayoría, 114, la corte o no se refirió a la causa ilícita o sólo lo hizo en obiter dictum, es decir, sin que el concepto de causa ilícita de contrato sea relevante para la decisión de la controversia. Sólo en 15 casos la Corte de Casación aplicó el concepto de causa ilícita del contrato para decidir sobre la materia puesta a su consideración.

Los casos en los que la Corte de Casación se refirió a la causa ilícita sirven para determinar el concepto de causa de contrato que la corte ha utilizado. En efecto, si la corte entiende por causa del contrato la causa final, entonces dirá que hay causa ilícita cuando la prestación sea ilícita; mientras que si la corte entiende por causa del contrato la causa impulsiva, entonces dirá que hay causa ilícita cuando los móviles comunes de las partes para contratar sean ilícitos.

De los quince casos en que la Corte de Casación se pronunció sobre la causa ilícita, sólo anuló cinco por causa ilícita. En estos cinco casos ocurrió una de dos: o se trataba de un caso sobre la simulación de un contrato hecha con el fin de despojar de la propiedad de un inmueble a una parte no contratante, o se trataba de un caso sobre la venta de un inmueble ajeno realizada con la intención de desconocer los derechos de propiedad del verdadero dueño del inmueble vendido.

3.2 Simulación y Causa Impulsiva

Un primer grupo de casos en los que la corte se refiere a la causa del contrato son casos de simulación contractual. La simulación no está definida en el Código Civil de Bello. Los autores entienden por simulación contractual un acuerdo entre dos o más personas para fingir un contrato bajo el entendido de que ese acuerdo o no surtirá ningún efecto, en cuyo caso se habla de simulación absoluta, o surtirá efectos distintos de los declarados, en cuyo caso se habla de simulación relativa (Abeliuk, 2001; Ospina y Ospina 2014). Si, por ejemplo, las partes de una venta saben que no se va a realizar entrega del precio ni de la cosa, habrá simulación absoluta; y, si las partes de la venta dicen que venden a un precio pero saben que venden a otro, habrá simulación relativa.

En Avilés v. Avilés (C.S.J. 22 de enero de 2001, Gaceta Judicial Serie XVIII No. 5), la Corte Suprema de Justicia conoció un caso de simulación contractual. Dos cónyuges habían adquirido un inmueble que, en aplicación de las reglas que regulan la sociedad conyugal en el Ecuador, pasó a formar parte de los activos de la sociedad conyugal. A la muerte del marido, la viuda celebró ‘un contrato de venta de acciones de los gananciales de la sociedad conyugal’ sobre el inmueble a favor de dos hijos del matrimonio. Aunque el contrato se realizó por escritura pública, nunca hubo pago de precio. Los actores, que eran hijos del marido fallecido pero no de la mujer vendedora, demandaron la nulidad del contrato alegando que el contrato se había realizado con la única intención de evitar que ellos se hagan dueños de la parte que les correspondía heredar. La Corte Suprema llegó a la conclusión de que el contrato entre madre e hijos era simulado. La corte explicó que la simulación no era, en sí misma, una causal de nulidad, pero añadió que si en el contrato simulado faltaba un requisito de validez, el contrato sería nulo por la falta de ese requisito. Para el caso, la corte concluyó que había nulidad porque el contrato simulado tenía causa ilícita debido a que la intención de los contratantes era utilizar la venta como un medio para perjudicar a los otros herederos haciendo que el bien salga de la masa hereditaria. Dijo la corte que “[l]a simulación, en sí misma, puede ser lícita o ilícita […] siendo la segunda la que se celebra con la intención positiva de perjudicar a terceros, [y] adolece de causa ilícita” (p. 1308). Con respecto a la determinación de que en el caso había causa ilícita, la corte dijo que “En este caso aparece claramente la intención positiva de perjudicar a los otros potenciales herederos, al haberse realizado el contrato de compraventa simulado […] a favor de dos de los hijos, en perjuicio de los sucesores de los otros” (p.1308).

El precedente sentado en Avilés es que un contrato simulado tiene causa ilícita cuando las partes han contratado con la intención de perjudicar los derechos de un tercero. En Avilés hay una aplicación de la teoría de la causa impulsiva. La corte entendió que un contrato puede anularse si el móvil subjetivo para contratar es ilícito y ese móvil ha sido conocido por las dos partes. La corte anuló un contrato cuyas prestaciones aisladamente consideradas eran lícitas, pero que tenía por propósito violar la ley sobre las asignaciones hereditarias. De los quince casos estudiados, en seis se aplicó, con algunas variantes menores, el precedente sentado en Avilés8.

3.3 Venta de Cosa Ajena y Causa Ilícita

Según el Código Civil de Andrés Bello la venta de cosa ajena es válida sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño (Art. 1754 C.C.). El contrato de venta de cosa ajena hace nacer obligaciones entre los contratantes, pero es inoponible para el verdadero dueño de la cosa vendida (Gómez, 2008). Así, por ejemplo, si el vendedor vende un carro que no le pertenece, la regla es que el contrato no puede declararse nulo por el solo motivo de que el vendedor no es dueño de la cosa vendida, aunque el contrato no es vinculante para el dueño de la cosa. Esto último quiere decir que el verdadero dueño no está obligado a entregar el carro y que si, por cualquier razón, el comprador llega a entrar en posesión del carro, el dueño puede intentar una acción reivindicatoria para recuperarlo, sin necesidad de solicitar, primero, la nulidad del contrato.

En Escudero et al. v. Guambaña et al. (C.S.J. 28 de julio de 2003, Gaceta Judicial Serie XVII No. 13), la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la validez de un contrato de venta de cosa ajena. Los actores demostraron ser dueños de un inmueble sobre el que los demandados, la parte vendedora y la parte compradora, habían realizado un contrato de venta. Los verdaderos dueños del inmueble no solicitaron la reivindicación sino la nulidad del contrato por “objeto ilícito y causa ilícita” sobre la base de que el contrato “tenía como finalidad el perjudicar en su derecho de dominio a los verdaderos dueños” (p. 4129). Se probó en juicio que los demandados sabían que el inmueble no pertenecía al vendedor y que celebraron el contrato con la intención de despojar de su derecho de dominio al verdadero dueño. Para resolver el caso, la corte empezó por reconocer que existe la regla según la cual la venta de una cosa ajena es válida, pero reconoció también que no se trataba de una regla absoluta: “en ciertos casos sí lo es y en otros no” (p. 4129). Según la corte, cuando la parte compradora y la parte vendedora saben que la cosa que se está vendiendo es de un tercero y realizan el contrato con la intención de perjudicar los derechos de ese tercero, la venta tiene causa ilícita y debe declararse la nulidad absoluta del contrato. La corte sentenció el caso diciendo que “por no buscarse el fin lícito que procura alcanzar toda compraventa, sino metas contrarias al ordenamiento jurídico, desvirtuando de esta manera la función económica y social que cumplen las compraventas […] se halla configurada causa ilícita” (p. 4129), y anuló el contrato9.

El precedente sentado en Escudero es que la venta de cosa ajena es nula por causa ilícita cuando vendedor y comprador saben que la cosa vendida no es de propiedad del vendedor y se conciertan para perjudicar los derechos del verdadero dueño de la cosa. En Escudero, al igual que en Avilés, hay una aplicación de la teoría de la causa impulsiva. La corte entiende que un contrato puede anularse si el móvil subjetivo para contratar es ilícito y ha sido conocido por las dos partes. La corte recalca que no hay nada ilícito per se en vender una cosa ajena, pero que si las partes realizan el contrato con la intención de perjudicar al verdadero dueño, entonces el contrato tiene causa ilícita y debe anularse. De los quince casos estudiados, siete aplicaron, con alguna que otra variante, el precedente sentado en Escudero10.

3.4 Causa Final en los Fallos de Casación

En seis casos la Corte de Casación ecuatoriana utilizó la Teoría de la Causa Impulsiva para anular contratos simulados por causa ilícita y en siete casos la utilizó para anular contratos de venta de una cosa ajena por causa ilícita. Así, en trece de los quince casos estudiados, la corte utilizó el concepto de causa impulsiva para resolver sobre la validez de un contrato por causa lícita. Veamos qué ocurrió en los dos casos restantes.

En León v. Quizhpe et al. (C.N.J. 26 de marzo de 2012, Gaceta Judicial Serie XVIII No. 11), el actor reclamaba el pago de un préstamo de dinero, y los demandados se excepcionaron pidiendo la nulidad del contrato por causa ilícita y alegaron que el dinero prestado sirvió para pagar los servicios de una mujer que se dedicaba al tráfico ilegal de personas. No se pudo probar en juicio si el prestamista sabía el uso que se le iba a dar al dinero prestado. Según la Corte Nacional de Justicia, la obligación de pagar dinero no fue probada y, por eso, desechó la demanda sin pronunciarse sobre la excepción de nulidad del contrato por causa ilícita. Sin embargo, en primera y segunda instancia sí hubo un pronunciamiento al respecto de la licitud de causa del préstamo de dinero. El juez de primera instancia sostuvo que no había causa ilícita pues “[p]restar dinero como se reitera no es un delito; y no es responsable el prestamista del uso que se dé al dinero prestado.” Y, en igual sentido, el tribunal de apelación concluyó que no había causa ilícita porque “la causa es la razón inmediata, directa y esencial del contrato” y que el hecho de que el dinero prestado haya sido utilizado para pagar una actividad ilícita “en nada influye en la validez del contrato al que se le pretende objetar por ilicitud de causa.”

En Andrade v. Saltos (C.S.J. 6 de septiembre de 2004, Expediente de Casación 200, R.O. 532 del 25 de febrero de 2005) la Corte Suprema de Justicia definió a la causa del contrato en los términos de la causa final. En el caso, el actor pedía indemnización por incumplimiento de un contrato de arrendamiento. El demandado, sin mayor argumento, se excepcionó diciendo que el contrato era nulo por causa ilícita. Con respecto a esta alegación, la Corte Suprema de Justicia dijo que “[p]ara la doctrina clásica, recogida por nuestro Código Civil, la causa de la obligación de cada una de las partes es la contraprestación de la otra” y concluyó que no había causa ilícita porque “[e]n el contrato de arrendamiento la causa para que el arrendatario contraiga obligaciones serían las contraprestaciones del arrendador.”

Estos casos parecen ser una desviación de la aplicación de la Teoría de la Causa Impulsiva. Pero la desviación es más aparente que real. En León, no fue la Corte Nacional la que utilizó el concepto de causa de la Teoría de la Causa Final sino los jueces de instancia y, aun así, la aplicación de la Teoría de la Causa Final no parece clara porque no se demostró que los motivos ilícitos eran comunes a las dos partes contratantes. En Andrade, la corte se refiere expresamente a la Teoría de la Causa Final y se sostiene que el Código Civil sigue la Teoría de la Causa Final. Sin embargo, no se trata de un caso en donde el principal punto jurídico a decidirse era el de la causa del contrato, sino que lo que en realidad se discutió fue la indemnización por incumplimiento de un contrato. No parece que haya habido un esfuerzo argumentativo importante de las partes sobre la causa del contrato de arrendamiento.

3.5 El Concepto de Causa en la Jurisprudencia Ecuatoriana

Hay una predilección de la Corte de Casación ecuatoriana por la Teoría de la Causa Impulsiva por sobre la Teoría de la Causa Final. De los quince casos estudiados, trece utilizaron la Teoría de la Causa Impulsiva. En todos los casos en los que la Corte de Casación anuló un contrato por causa ilícita, lo hizo utilizando el concepto de causa de la Teoría de la Causa Impulsiva. Sólo en dos de los quince casos, la corte parece aceptar la Teoría de la Causa final. Si algo, estos dos casos son excepciones que confirman la regla.

Aunque el concepto de causa impulsiva ha sido utilizado por la Corte de Casación ecuatoriana para resolver casos de simulación contractual y de venta de bienes ajenos, nada obsta a que el concepto pueda servir para anular otro tipo de contratos. Los autores se refieren a casos en donde podría aplicarse la Teoría de la Causa Impulsiva para anular contratos por causa ilícita: contratos de arrendamiento de inmuebles con el propósito de instalar casas de tolerancia, donación de bienes con el propósito de remunerar relaciones de concubinato, préstamo de dinero con el propósito de incentivar el juego y la apuesta (Claro Solar, 2013; Ospina y Ospina, 2014). Pero, por supuesto, la lista no termina ahí. Los supuestos en los que, en base a la Teoría de la Causa Impulsiva, un juez podría anular un contrato, son infinitos. Podría pensarse, por ejemplo, en acuerdos de accionistas de una compañía para conformar una mayoría y diluir a un accionista minoritario o en la venta de un artefacto para un vehículo cuya única función es permitir burlar los controles de límite de velocidad. Cada vez que un juez considere que las partes celebraron un contrato para conseguir un resultado prohibido por la ley o contrario al orden público o a las buenas costumbres, habría causa ilícita y el contrato podría ser anulado.

La aplicación de la Teoría de la Causa Impulsiva por parte de los jueces es un tema especialmente delicado, porque la causa, así entendida, otorga un gran campo de acción a los jueces para limitar la autonomía de la voluntad (De Castro y Bravo, 1985). En efecto, tomando en cuenta que la causa ilícita se define como la prohibida por la ley o contraria al orden público o a las buenas costumbres, y considerando que los términos orden público y buenas costumbres son esencialmente amplios y vagos (Alessandri, 2008), los jueces tienen una amplia discrecionalidad para anular los contratos al investigar los móviles subjetivos que motivaron el contrato. Hasta qué punto este enorme poder judicial es beneficioso o representa una amenaza para la seguridad jurídica, la justicia contributiva o la eficiencia económica, debe ser objeto de otro trabajo.

Conclusiones

Existe un debate doctrinal con respecto al concepto de causa del contrato en el Código Civil de Bello. Hay quienes opinan que el Código Civil se refiere a causa final, y otros a causa impulsiva.

El Código Civil de Bello se refiere a la causa impulsiva y no a la causa final. Entender la causa del contrato como causa final conduce al absurdo de suponer que objeto ilícito y causa ilícita son lo mismo.

La Corte de Casación del Ecuador, primero Corte Suprema de Justicia y, luego, Corte Nacional de Justicia, ha seguido el criterio de causa impulsiva. La corte ha anulado casos de simulación contractual y de venta de cosa ajena con el argumento que el fin común de los contratantes es causar un perjuicio prohibido por la ley.

La adopción del concepto de causa impulsiva por sobre el de causa final otorga un amplio poder a los jueces para anular contratos cuando consideren que la intención de los contratantes es prohibida por la ley o contraria al orden público o a las buenas costumbres.