1. Introducción

Los trabajadores campesinos, en general, han constituido un gran reto para el sistema de seguridad social ecuatoriano, pues el régimen obligatorio de seguridad social opera a favor de los trabajadores en relación de dependencia; y al ser los campesinos trabajadores independientes, no han sido beneficiarios de la protección del seguro social obligatorio. Sin embargo, las reformas legales que se han llevado a cabo en el Ecuador en las últimas tres décadas han logrado exitosamente implementar un sistema paralelo de seguridad social para los campesinos que trabajan de manera independiente.

Un problema similar era aquel de las mujeres que trabajan de manera autónoma o se dedican exclusivamente al trabajo del hogar, pues al igual que los campesinos, no se encuentran bajo relación de dependencia y por tanto no se les incluye en el régimen obligatorio de seguridad social. Las reformas recientes a la Ley de Seguridad Social, con la expedición de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar se han enfocado en proteger a las mujeres que se dedican a dichas actividades, y han logrado de manera efectiva solucionar el problema de su falta de acceso a la seguridad social, al otorgarles una afiliación por su condición de amas de casa.

Sin embargo, estas dos reformas no han podido hacer frente a la situación de las mujeres campesinas. Por un lado, el régimen del Seguro Social Campesino otorga beneficios completos exclusivamente al jefe del hogar -que como se mostrará más adelante, en la mayoría de casos es el hombre-; y por otro, las reformas que buscan reconocer el trabajo de hogar no remunerado beneficia exclusivamente a las mujeres que recaen bajo la definición de ‘amas de casa’ dada por la misma ley, la cual describe actividades que no necesariamente concuerdan con aquellas desarrolladas por las mujeres campesinas. Consecuentemente, las mujeres campesinas continúan siendo uno de los pocos grupos propensos a no lograr beneficiarse de la seguridad social.

La primera sección de este artículo ofrece una breve descripción de la importancia y retos de la seguridad social en los países en vías de desarrollo; explica cómo funciona el sistema de seguridad social en el Ecuador y cuáles han sido las medidas tomadas para proteger a los grupos mencionados que históricamente se han visto excluidos del sistema. La segunda sección analiza la realidad de la mujer campesina trabajadora; y evidencia la necesidad de incluirlas en algún régimen que otorgue los beneficios completes de los cuales sí gozan los hombres campesinos y las mujeres en general. La tercera sección ofrece una explicación detallada de los cambios legales que deben ser realizados para abordar esta problemática.

2. Antecedentes

2.1. La importancia de la seguridad social

La seguridad social es una necesidad universal y un derecho humano fundamental, como ha sido reconocido por varias de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Wouter Van Ginneken ha definido a la seguridad social como aquellos “beneficios que la sociedad provee a individuos y hogares -a través de medidas públicas y colectivas- para garantizarles un estándar mínimo de vida y protegerles de estándares bajos o decadentes, derivados de una serie de necesidades y riesgos básicos”3 (Van Ginneken, 2003, p. 11).

Dado que las personas no pueden contribuir con la sociedad y con su propio bienestar si no tienen la capacidad de satisfacer sus propias necesidades personales, la seguridad social se convierte en un mecanismo crucial para satisfacer las necesidades más básicas de las personas, y mejorar la condición social general de un país. Sin embargo, un gran reto al que se enfrentan los sistemas actuales de seguridad social es el hecho de que “más de la mitad de la población del mundo está excluida de cualquier tipo de protección de seguridad social”4 (Van Ginneken, 2003, p. 70), debido a que la afiliación a esta está vinculada a la existencia de una relación laboral, y un gran porcentaje de personas, especialmente en las economías en desarrollo, trabajan en la economía informal y se encuentran fuera de los esquemas de la seguridad social basada en el trabajo (Van Ginneken, 2003, p. 7).

En Latinoamérica, específicamente, es grande la cantidad de trabajadores que se encuentran en condiciones de trabajo por cuenta propia o empleo informal. En estos países, son las personas de escasos recursos y aquellas de zonas rurales, en particular, las que se enfrentan a esta exclusión. Como explica Johanes Jutting,

En áreas rurales, la mayor fuente de ingresos es la agricultura y las actividades relacionadas. Estas actividades son principalmente desarrolladas por trabajadores por cuenta propia. Adicionalmente, la temporalidad de los ciclos de producción implica que los ingresos sin inestables, mientras que la demanda de seguridad social es alta. Incluso cuando hay una alta demanda de afiliación, las personas de escasos recursos se enfrentan a serias limitaciones en su capacidad de pagar sus primas de forma regular (Jütting, 1999, p. 24)5.

Incluir a los campesinos que trabajan por cuenta propia en el sistema de seguridad social ha sido uno de los retos a los que se han enfrentado los gobiernos y legisladores y de los países en vías de desarrollo, especialmente en países Latinoamericanos en donde el sector agrícola y campesino juega un papel vital en la economía.

Paralelamente, los gobiernos se han enfrentado también al gran reto de incluir a las mujeres en estos sistemas. En los países en vías de desarrollo, la mayor parte de hogares son aún encabezados por hombres, y un importante número de mujeres se dedican exclusivamente al trabajo de hogar.

Ecuador es uno de los países que ya ha logrado implementar reformas importantes en sus leyes de Seguridad Social, con el fin de garantizar el acceso a beneficios completos para estos dos grupos que históricamente se han encontrado al margen de lo que se conoce como la economía formal6, y por tanto han carecido de acceso a la seguridad social.

2.2. La Seguridad Social en el Ecuador

La Seguridad Social en Ecuador es un derecho constitucional consagrado en los artículos 32 y 369 de la carta magna; que respectivamente prescriben que el derecho a la salud se vincula al ejercicio de otros derechos, como la seguridad social, y que todos los beneficios de la Seguridad Social serán ofrecidos a toda la población urbana y rural.

La seguridad social en el Ecuador está disponible a toda persona mayor de edad que manifieste su voluntad de acogerse a este régimen, mediante el pago de un aporte. El afiliado de manera voluntaria debe pagar los aportes fijados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre los ingresos que realmente perciba (Ley de Seguridad Social, Arts. 151 y 152). Sin embargo, todos los ciudadanos trabajadores están obligados a ser parte del Seguro General Obligatorio, al cual acceden como consecuencia de la existencia de una relación de dependencia o situaciones que se le asemejan. Como lo especifica el Artículo 2 de la Ley de Seguridad Social,

[s]on sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular

a. El trabajador en relación de dependencia;

b. El trabajador autónomo;

c. El profesional en libre ejercicio;

d. El administrador o patrono de un negocio;

e. El dueño de una empresa unipersonal;

f. El menor trabajador independiente;

g. Las personas que realicen trabajo del hogar no remunerado7; y,

h. Las demás personas obligadas a la afiliación al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes o decretos especiales [El énfasis no pertenece al original].

La ley especifica una serie de principios rectores del Seguro General Obligatorio, tales como la solidaridad, la obligatoriedad, la universalidad, la equidad, la eficiencia y la subsidiariedad (Ley de Seguridad Social, Art. 1). Así, resulta evidente que el Seguro General Obligatorio tiene como objetivo precisamente el brindar protección y servicios a todos sus ciudadanos trabajadores, sin distinción alguna con base en condiciones de identidad, y determinando las prestaciones dadas de manera proporcional al esfuerzo realizado por los trabajadores. Este protegerá a las personas afiliadas en casos de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, vejez, muerte, e invalidez (que incluye discapacidad), cesantía y seguro de desempleo (Ley de Seguridad Social, Art. 3).

2.2.1. Seguridad Social para campesinos

Hace ya más de tres décadas8, el legislador ecuatoriano notó la necesidad de encontrar una forma efectiva de brindar protección social en las áreas rurales, específicamente campesinas, ya que los campesinos no se encontraban protegidos por el régimen de seguro social obligatorio, al no estar formalmente empleados, ni tenían la posibilidad de cubrir el monto de una afiliación voluntaria. Se decidió implementar un programa paralelo para los trabajadores campesinos, que permitió incluirles en el sistema subsidiando sus aportaciones a la seguridad social. A esta régimen se le conoce como el Seguro Social Campesino, y los trabajadores campesinos no solamente gozan del derecho de acceder al mismo, sino que también tienen la obligación de hacerlo. Según el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social,

[s]on sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su dependencia.

El seguro social campesino es gratuito para sus beneficiarios, pues como se indica en el artículo 5 de la misma ley, este se financia con aportaciones ajenas a los mismos9. La afiliación al seguro social campesino se hace a través de una ficha de afiliación familiar, lo que significa que tanto la solicitud como la afiliación la realizan de manera conjunta todos los miembros del hogar, y se los afilia como un solo núcleo familiar. Los beneficiarios de este sistema son “el jefe de familia, su cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos y familiares que viven bajo su dependencia, acreditados al momento de la afiliación o en algún otro momento anterior a la solicitud de prestación con una antelación no menor de tres (3) meses” (Ley de Seguridad Social, Art. 5). A todos los miembros de la familia se le ofrecen las prestaciones de salud, que incluyen maternidad; sin embargo, solamente al Jefe de familia se le protege contra las contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad (Ley de Seguridad Social, Art. 3) [El énfasis no pertenece al original].

Esto quiere decir que solamente el jefe del hogar tiene derecho a los cinco beneficios que componen al sistema de seguridad social ecuatoriana -salud, contingencias de vejez, muerte, invalidez y discapacidad-, mientras que sus esposos/as o parejas puede acceder solamente a servicios de salud, mas no a protección frente a otras contingencia. Como se demostrará más adelante, la gran mayoría de hogares en las zonas rurales del ecuador están encabezados por hombres.

2.2.2. Seguridad social para amas de casa

Otro grupo vulnerable y regularmente excluido de la seguridad social es aquel compuesto por mujeres desempleadas o que realizan trabajo no remunerado en el hogar. “En muchos países, es mayor la proporción de mujeres que trabajan en la economía informal, en cierto modo porque resulta más sencillo combinar el trabajo con las responsabilidades del hogar, y en otros casos por razones relacionadas, tales como la discriminación en la economía formal”10 (Beattie, 2000, p. 132).

Consciente de esta situación, el gobierno ecuatoriano propuso en 2014 el Proyecto de Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, con el propósito de reconocer el trabajo que es realizado por las mujeres dentro de sus hogares, sin que este constituya una fuente formal de empleo. El propósito de esta ley fue introducir a las amas de caso en la lista de beneficiarios del seguro social obligatorio, que se encuentra en el artículo 9 de la Ley de Seguridad Social.

El legislador reconoció que a pesar de que las amas de casa se consideran como desempleadas, tienen sobre sus hombros una serie de responsabilidades y cargas que implican trabajo, y consecuentemente decidió que deben ser beneficiarias de la seguridad social y tener acceso a la tarifa subsidiada también. De acuerdo al artículo 66 de la ley, que modificó al artículo 9 de la Ley de Seguridad Social, “es persona que realiza trabajo no remunerado del hogar quien (i) desarrolla de manera exclusiva tareas de cuidado del hogar sin percibir remuneración o compensación económica alguna y, (ii) no desarrolla ninguna de las actividades contempladas en los literales anteriores” (Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, Art. 66). Los mencionados literales se refieren a los sujetos del seguro social obligatorio, es decir, los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores autónomos, los profesionales en libre ejercicio, los administradores de negocios, los dueños de empresas unipersonales, los menores trabajadores independientes, y los jubilados.

Esta reforma contiene una brillante iniciativa para proporcionar acceso a la Seguridad Social a miles de mujeres en todo el país. Sin embargo, ¿pueden todas las mujeres que realizan tareas domésticas afiliarse a este tipo de seguro? La respuesta, a primera vista, sería afirmativa, ya que ese es precisamente el objetivo de la ley. Sin embargo, ¿qué sucede con (i) las mujeres cuyas tareas domésticas son su actividad principal, pero no su única actividad? o, (ii) ¿aquellas que sí reciben compensación económica por actividades económicas habituales como lo es la agricultura? Las mujeres campesinas, desafortunadamente, se encasillan en ambos escenarios, por lo que difícilmente recibirían una afiliación bajo el régimen para amas de casa.

3. La mujer campesina

3.1. Mujeres campesinas: confluencia de dos grupos excluidos de los regímenes ordinarios

Muchas mujeres campesinas forman parte de los dos grupos que el legislador ha excluido históricamente de los regímenes ordinarios de seguridad social: los campesinos y las amas de casa. Sin embargo, a pesar de las medidas que han sido tomadas para beneficiar a ambos grupos, las mujeres campesinas siguen estando imposibilitadas de gozar de beneficios completos.

Por un lado, el gobierno otorga un sistema subsidiado tanto para amas de casa como para campesinos. Sin embargo, las mujeres campesinas no son consideradas como amas de casa bajo la definición que otorga de ley, pues dicha definición implica que la mujer se dedique de manera exclusiva a trabajo no remunerado del hogar, mientras que la mujer campesina por lo general no solamente carga la responsabilidad de realizar estas tareas, sino que también tienen una actividad económica adicional: la agricultura o la ganadería. La mujer campesina suele realizar también estas tareas, ya sea como parte del núcleo familiar o por cuenta propia, ya que la familia campesina suele requerir de ingresos adicionales para subsistir.

Por otro lado, el Seguro Social Campesino solamente otorga beneficios completos de seguridad social al jefe del hogar. El o la cónyuge y sus dependientes gozan de los beneficios de salud y maternidad, pero solamente al jefe de familia se le protege contra las contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad (Ley de Seguridad Social, Art. 3). Si bien es cierto que el acceso a la salud es probablemente el beneficio más importante, la mujer campesina carece de alternativa alguna de acceder a la totalidad de derechos que derivan de la seguridad social, por (i) el hecho de ser dependiente y, (ii) estar excluidas de la definición de amas de casa.

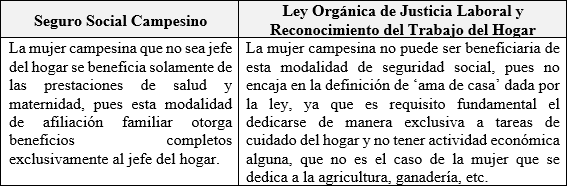

Bajo este esquema, por tanto, la situación de la mujer campesina se graficaría de la siguiente manera:

Tabla 1 comparativa de los beneficios otorgados a las mujeres campesinas bajo el Seguro Social Campesino y el sistema para amas de casa consagrado en la Ley Orgánica de Justicia Laboral y reconocimiento del Trabajo del Hogar

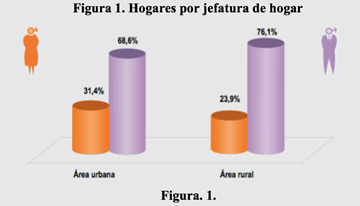

Para poder entender las implicaciones de tener un sistema de seguridad social campesina que ofrezca la totalidad de beneficios solamente el jefe del hogar, es importante notar la gran diferencia entre los porcentajes de hogares encabezadas por mujeres y hogares encabezados por hombres, especialmente en las áreas rurales. De esta manera, se resalta que son pocas las mujeres que encabezan hogares en las zonas rurales, donde se encuentran las áreas campesinas y los beneficiarios de dicha modalidad de seguridad social. Como se puede ver en la Figura 1, el 71,6% de hogares en áreas rurales es encabezado por el hombre.

Figura 1. Gráfico comparativo, entre hombres y mujeres, de porcentajes por jefatura de hogar. (Mujeres y hombres del Ecuador en cifras III. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

Esto ocurre por varias razones; en muchos casos, las mujeres deben quedarse en el hogar para cuidar a sus hijos, lo que puede ser atribuido a que en las zonas rurales los sistemas de educación no son siempre adecuados, o son de difícil acceso; o también al hecho de que en las zonas rurales el número de hijos por núcleo familiar suele ser más numeroso. La tasa de fertilidad de las mujeres rurales es de 2,7 en comparación con un 2,2 lo que implica que las mujeres campesinas son más propensas a requerir dedicar más tiempo al trabajo del hogar, lo cual les impide acceder a un ingreso mayor y por ende encabezar el núcleo familiar.

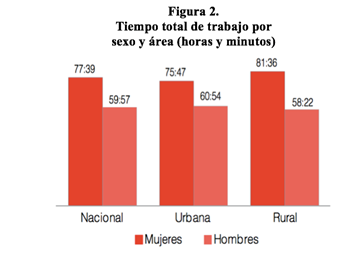

Es de vital importancia resaltar que el hecho de que las mujeres campesinas no encabecen sus hogares no implican que tengan una menor cantidad de trabajo. Como puede observarse en la Figura 2, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado en el Ecuador, las mujeres en áreas rurales trabajan 81:36 horas por semana, lo que es 5:59 horas más de lo que trabajan las mujeres en áreas urbanas. Esto se debe en gran medida a las condiciones de los sectores campesinos; las cargas del trabajo del hogar y el tiempo que toma realizarlas son mayores, como consecuencia del acceso limitados a ciertos bienes y servicios básicos como el agua potable, la electricidad, etc. (Organización de las Naciones Unidas, 2008). En contraste, los hombres en las áreas rurales trabajan en 58:22 horas por semana, lo que significa que la mujer en el área rural trabaja en promedio 23:14 más horas que los hombres, y aun así, es beneficiaria de menos servicios de la seguridad social por no ser la jefa de su hogar (Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2014).

Figura 2 Gráfico comparativo del tiempo total de trabajo por sexo (hombre/mujer) y área (rural/urbana/nacional). (Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017. Quito: Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2014)

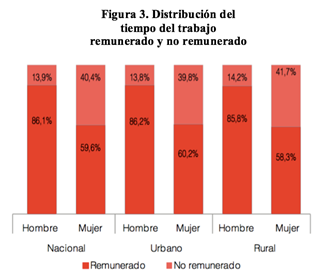

Consecuentemente, como puede evidenciarse en la Figura 3, a nivel nacional los hombres ocupan un 13,9% de su tiempo realizando actividades no remuneradas, y 86,1% en actividades remuneradas. Por el contrario, las mujeres dedican 40,4% de su tiempo en actividades no remuneradas, y 59,6% en actividades remuneradas. Esta es una brecha significativa entre hombres y mujeres en términos de compensación por su trabajo, tanto en áreas urbanas como rurales.

Figura 3 Gráfico comparativo la distribución del tiempo del trabajo remunerado y no remunerado, por sexo (hombre/mujer) y área (rural/urbana/nacional); elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

De esta manera, se ha podido evidenciar cómo las mujeres campesinas pertenecen a aquel grupo de individuos que pasa la mayor cantidad de tiempo trabajando, ya sea en actividades remuneradas o no remuneradas, independientemente de su cantidad de trabajo. Es por esto que no garantizarles la totalidad de beneficios de la seguridad social es absolutamente discriminatorio, considerando que el Ecuador mantiene un sistema de seguridad social basado en el trabajo.

Es cierto que la legislación vigente sobre los regímenes de seguridad social no tiene por objeto discriminar a la mujer campesina, ni incurre en discriminación mediante un tratamiento diferenciado a las mismas. No obstante, la aplicación de los dos regímenes especiales vigentes sí produce discriminación y exclusión. El artículo 1 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) señala que la discriminación es “[...] toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer […] de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” [El énfasis no pertenece al original].

Adicionalmente, la propia Ley de Seguridad Social establece como principios rectores del seguro obligatorio a la universalidad, que implica garantizar igual de oportunidades a toda la población, y la equidad, que implica la entrega de prestaciones en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los beneficiarios, en función del bien común (Ley de Seguridad Social, Art. 3).

Al no abordar adecuadamente la situación real de las mujeres campesinas desde la ley, el legislador ecuatoriano no solamente da un trato preferencial a otros sectores de la sociedad, sino que también viola sus propios principios constitucionales y compromisos internacionales. La Constitución de Ecuador especifica que todos los beneficios de la Seguridad Social serán ofrecidos a toda la población urbana y rural. Del mismo modo, la CEDAW, que fue ratificada por el Ecuador en el año 1979, especifica que todas las mujeres tienen “el derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar". De conformidad con ambos documentos, todas las mujeres tienen derecho a todos los beneficios de la Seguridad Social, mientras que en la realidad, las mujeres campesinas sólo tienen derecho a la mitad de los beneficios ofrecidos a los hombres en las zonas rurales, y a los hombres y mujeres de las zonas urbanas.

3.2. La situación actual de la ley

Después de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo de Hogar, se han promulgado dos resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que generan incertidumbre sobre la protección que se brinda en la actualidad a las mujeres campesinas, a la luz de los dos sistemas de seguridad social que han sido analizados en este artículo.

El 6 agosto de 2015 entró en vigencia el Reglamento de Afiliación de Personas que Realizan Trabajo no Remunerado. Este aclara cuáles son las prohibiciones específicas para afiliarse al sistema de seguridad social para amas de casa:

Art. 7.- Prohibiciones.- No podrán afiliarse bajo esta modalidad, las personas que se encuentren en los siguientes casos:

a. Ser sujeto de protección del Seguro General Obligatorio;

b. Ser jefe de familia activo del Régimen Especial del Seguro Social Campesino;

c. Ser afiliado o jubilado del ISSFA, IESS o ISSPOL;

d. Cuando reciba cualquier prestación económica de forma permanente de la Seguridad Social;

e. Cuando reciba remuneración y/o compensación económica alguna;

f. Cuando reciba una pensión asistencial para el adulto mayor, y;

g. Cuando registra mora u obligaciones pendientes con el IESS [El énfasis no pertenece al original].

A la luz del artículo citado, solamente los jefes de familia activos del Régimen Especial del Seguro Social Campesino tienen el impedimento de afiliarse al régimen para amas de casa. Aquello representa un avance en la medida de que, a primera vista, las mujeres que no se encuentren registradas como jefas de familia -que serán, seguramente, la mayoría- sí podrían registrarse al sistema para amas de casa. No obstante, todavía se encuentra presente la más grande limitación: el no poder afiliarse a esta modalidad de seguridad social si se recibe algún tipo de remuneración o compensación económica; situación que ocurre en el caso de la mayoría de mujeres campesinas que se dedican a la agricultura o ganadería, y tienen algún tipo de ingreso como consecuencia de aquello.

De manera similar, el 15 de agosto de 2015 entró en vigencia el Reglamento de Aseguramiento, Recaudación y Gestión de Cartera. En su artículo 65 dispone que:

Art. 65.- Cobertura.- La persona que realiza trabajo no remunerado del hogar estará protegida contra las contingencias de vejez, muerte e invalidez que produzca incapacidad permanente total y absoluta, incluido auxilio de funerales y lo que determine la Ley de Seguridad Social.

El Ministerio de Salud Pública otorgará la atención de salud a este grupo de afiliados.

Las personas que registren extensión de cobertura o son miembros del grupo familiar del Seguro Social Campesino podrán afiliarse bajo esta modalidad y recibirán la prestación de salud a través de las Unidades Médicas del IESS [El énfasis no pertenece al original].

Del artículo citado se desprende nuevamente que las mujeres que se encuentren afiliadas al Seguro Social Campesino como parte de un grupo familiar -es decir, sin estar registradas como jefas de hogar- sí podrán registrarse al seguro para amas de casa. Sin embargo, en su artículo 70, nuevamente se contempla la prohibición de afiliarse bajo esta modalidad si se recibe remuneración y/o compensación económica alguna.

La posibilidad de afiliarse a ambos sistemas de manera simultánea, como se contempla en las dos resoluciones citadas, representa un avance en la medida que ciertas mujeres -que no sean jefas de hogar pero tampoco reciban ningún tipo de compensación económica- sí podrán beneficiarse de los beneficios completos que ofrecen los sistemas de seguridad social. La Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo de Hogar no contemplaba esta posibilidad, aunque no la prohibía expresamente11. No obstante, la gran mayoría de mujeres campesinas siguen excluidas de ambos sistemas y sin la posibilidad de recibir los beneficios completos de los diferentes sistemas de seguridad social.

3.3. Interseccionalidad

Desde el inicio de este artículo se ha puesto en evidencia cómo la mujer campesina pertenece a dos grupos que históricamente han sido excluidos del sistema de seguridad social. Se han expuesto, igualmente, cuáles han sido las medidas tomadas en pos de mejorar la situación de ambos grupos y otorgarles las prestaciones de seguridad social que le corresponden. Sin embargo, se ha demostrado también cómo la mujer campesina, perteneciente a dos grupos actualmente protegidos por regímenes especiales, sigue enfrentándose a una situación de exclusión.

La situación de exclusión a la que se enfrenta la mujer campesina con respecto a este tema en particular representa una clarísima situación de interseccionalidad. Las mujeres campesinas son sujetos sobre los cuales recaen dos formas de identidad -el género y la clase-, como consecuencia de las cuales se enfrentan a una condición de inferioridad frente muchos otros grupos de la sociedad.

El concepto de interseccionalidad fue estudiado a profundidad en la Conferencia Mundial contra el Racismo que tuvo lugar en el año 2001, en Sudáfrica. En dicha conferencia, la académica Kimberlé Crenshaw, quien originalmente planteó el concepto en 1991, explicó que existen determinadas categorías o formas de identidad de ciertos sujetos, que influyen en su vida de manera positiva o negativa, dependiendo, evidentemente, del entorno social (Molina, 2012, p. 203-222).

Crenshaw elabora el concepto de interseccionalidad sobre la base del caso de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, quienes históricamente se han visto inmersas en situaciones de desventaja o exclusión social como consecuencia de ser, simultáneamente, mujeres y afroamericanas. Sostiene que la interseccionalidad es una forma de enmarcar las varias interacciones que existen entre el género y la raza en el contexto de la violencia en contra de las mujeres afroamericanas; y a su vez, de manera más amplia, para identificar las tensiones derivadas de la confluencia de varias formas de identidad en ciertos sujetos (Crenshaw, 1991, p. 1296).

Con base en este postulado, es claro identificar cómo la mujer campesina ecuatoriana carga consigo dos formas de identidad -el ser mujer, y el ser miembro de una comunidad por lo general pobre, con escasos recursos y poca posibilidad de acceso a servicios-, y que por ende, su situación no es la misma que la de los hombres campesinos, o de las mujeres urbanas. Son mujeres y son campesinas, y la confluencia de ambas formas de identidad son precisamente las que hacen que el tratamiento que debe dárselas frente a ciertos temas no sea el mismo que el de los hombres campesinos, o el del resto de mujeres.

Desde los ojos de la interseccionalidad, la cual plantea un “cambio de postura analítica con respecto al pensamiento dicotómico y binario que suele prevalecer acerca del poder” (Association for Women’s Rights in Development, 2004, p. 3), se hace más clara la necesidad de encontrar una forma de incluir a las mujeres campesinas en los regímenes en cuestión. El haber considerado a los campesinos como un todo, dentro del sistema de seguridad social campesina, es precisamente lo que genera que se descuide o ignore la situación de la mujer campesina en específico. De igual manera, el equiparar las condiciones de todas las mujeres que se dedican al trabajo de hogar bajo un mismo régimen, es lo que impide que la mujer campesina reciba protección bajo este sistema. El pensar desde la interseccionalidad, evita que se pasen por alto estas cuestiones.

5. Posibles reformas inclusivas

Es de vital importancia comprender que la realidad de la mujer campesina es única y diferente a la de las mujeres en zonas urbanas, en el sentido de que la gran mayoría de mujeres campesinas que no se encuentran bajo relación de dependencia, no encajan con la categoría de amas de casa que ha sido dada por la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo de Hogar. De esta manera, la normas y las políticas públicas orientadas a solucionar la situación de la mujer campesina frente a la seguridad social, deben tomar en cuenta las características únicas y complejas de este grupo, sobre el cual confluyen dos formas particulares de identidad. Para ello, existen dos alternativas para modificar los regímenes existentes y garantizar a la mujer campesina el acceso a la totalidad de beneficios: por un lado, modificar la definición de la definición de amas de casa dada por la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo de Hogar; y por otro, modificación el actual sistema de afiliación al Seguro Social Campesino.

5.1. Modificación de la definición de amas de casa

Es de vital importancia que en la definición de amas de casa dada por la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo de Hogar sea modificada, eliminándose el requisito de no desarrollar ningún otro tipo de trabajo remunerado. El Proyecto de Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo de Hogar era aún más perjudicial para la mujer campesina, en el sentido de que la definición de ama de casa incluía también un requisito de que “no reciba ninguna prestación de seguridad social”, lo que generaba que la mujer campesina no tenga posibilidad alguna de optar por el régimen de seguridad social para las amas de casa, dado que formaban ya parte de un núcleo familiar de dentro del Sistema de Seguridad Social Campesina. No obstante, la definición actual tampoco es del todo beneficiosa, en el sentido de que para la mujer campesina, que no siempre se dedica exclusivamente al trabajo del hogar, sino también a actividades agrícolas, ganaderas, etc., es prácticamente imposible probar que no tiene ninguna fuente de trabajo remunerado; requisito fundamental para afiliarse bajo el sistema de reconocimiento del trabajo de hogar.

5.2. Modificación del sistema de afiliación al Seguro Social Campesino

Otra alternativa sería el permitir que la afiliación al seguro social campesino no sea hecha de manera conjunta como núcleo familiar, sino que se permitan afiliaciones individuales a ambos cónyuges trabajadores, lo que generaría que los beneficios completos sean dados a todos aquellos que son titulares, y los beneficios parciales a sus hijos o dependientes. Podrían también extenderse la totalidad de beneficios al cónyuge o conviviente, lo que generaría los mismos efectos que la propuesta anteriormente planteada. Sin embargo, bajo esta propuesta, la mujer no tiene acceso a una afiliación personal, y se mantiene un esquema patriarcal bajo el cual a la persona dependiente se le garantizan prestaciones por serlo, en lugar de por su condición de trabajador o trabajadora.

6. Conclusión

El estado ecuatoriano ha tomado ya una serie de importantes medidas para beneficiar a dos grupos que han sido históricamente excluidos de los sistemas de seguridad social: los campesinos, y las amas de casa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las medidas tomadas, existe todavía un grupo que se encuentra excluido de muchos de los beneficios de la seguridad social: las mujeres campesinas. Las mujeres campesinas representan la combinación de dos grupos que han sido históricamente excluidos de los sistemas comunes de seguridad social -los campesinos y las mujeres en general-, y todavía se enfrentan al reto más grande en términos de acceso a sus beneficios.

A lo largo de este artículo se ha demostrado que la mujer campesina forma parte de aquel grupo poblacional que ocupa la mayor cantidad de tiempo semanal trabajando, ya sea en actividades remuneradas o en actividades no remuneradas. De esta manera, no garantizarles acceso a la seguridad social no solamente les pone en una situación de vulnerabilidad dentro de la sociedad, sino que es discriminatorio, injusto e inconsistente con la propia legislación ecuatoriana y los compromisos internacionales que el Ecuador ha asumido.

Para poder solucionar la problemática a la que se enfrentan las mujeres campesinas con respecto a la seguridad social, es de vital importancia que se realicen análisis desde los ojos de la interseccionalidad, tomando en cuenta cómo confluyen en la mujer campesina dos formas muy particulares de identidad, y cómo a raíz de eso, este grupo tiene necesidades particulares.

Concretamente, el presente artículo propone dos posibles modificaciones a los regímenes existentes de seguridad social. Por un lado, convendría modificar la definición de la definición de amas de casa dada por la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo de Hogar, eliminando el requisito de no desarrollar ningún otro tipo de trabajo remunerado para poder afiliarse a dicha modalidad. Así, las mujeres campesinas que realizan algún tipo de trabajo en sus hogares y comunidades, sin mantener ningún tipo de relación de dependencia, podrían afiliarse. Por otro lado, sería conveniente modificar el actual sistema de afiliación al Seguro Social Campesino, a fin de otorgar afiliaciones individuales a todos los miembros trabajadores del núcleo familiar y permitir que todos reciban la totalidad de los beneficios del sistema.