Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su penetración a nivel mundial revolucionan todos los procesos de la humanidad, principalmente la operación de las empresas. Factor clave es el acceso a internet, herramienta que hace posible que fluyan los datos de manera efectiva en las organizaciones, y se constituye en el nervio digital de los sistemas de información utilizados para atender a clientes e interactuar con proveedores.

Para una gestión ágil, las organizaciones públicas a nivel mundial han optado por el uso de las TIC en sus procesos. Esta iniciativa se la conoce con el nombre de gobierno electrónico (Concha & Naser, 2012). Incluso en los servicios públicos clásicos como la seguridad, la salud y la educación, las posibilidades y oportunidades de las TIC se consideran un elemento auxiliar; con los avances tecnológicos que cada vez son más acelerados, especialmente las capacidades de los dispositivos móviles resulta complejo imaginar los beneficios que nos depara el futuro en este campo (Ogurlu, 2014).

La primera noción de gobierno electrónico se definió en 1993 en un documento para la creación de un gobierno que funcione mejor y cueste menos, preparado por Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos (Misra, 2007). A la fecha la uso de las TIC en el sector público ha evolucionado y se convierte en un elemento importante en la gestión, tanto que en la última década ha promovido la producción científica en este ámbito, siendo de la administración pública y las ciencias de la información donde más se abordan estas temáticas (Alcaide, Rodríguez, & López Hernández, 2017).

Las implementaciones de gobierno electrónico consideran varios modelos. Estos modelos pueden no sólo conectar al ciudadano sino también otras áreas como negocios, organización o entre diferentes organismos gubernamentales. Dong, Xiong, & Han (2010) proponen cuatro modelos: Gobierno a Ciudadano o Gobierno a Cliente (G2C), Gobierno a Empresa (G2B), Gobierno a Gobierno (G2G) y Gobierno a Empleados (G2E).

Gagliardi et al., (2017) destacan que una herramienta basada en las TIC puede ser utilizada como un intermediario entre el gobierno de la ciudad, la administración y sus ciudadanos en el ámbito de la innovación abierta, con ello llegar a una mejor integración y recibir retroalimentación inmediata sobre los diferentes servicios que ofrecen los municipios.

Las TIC prometen aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación cívica del gobierno, permiten difundir información sobre las actividades del gobierno y de esta forma conseguir la interacción electrónica con los miembros de la comunidad (Feeney & Brown, 2017).

Las redes sociales también son aplicación de las TIC, pueden fortalecer las relaciones entre los ciudadanos y las agencias gubernamentales. Su aplicación puede permitir el logro de la fase final de evolución del gobierno electrónico, conocida como Gobierno 2.0, se caracteriza por la promoción de la gobernanza compartida para transformar la forma en que funcionan las administraciones públicas (Ignacio Criado, Rojas-Martin, & Ramon Gil-Garcia, 2017). Para los municipios, los medios sociales en general y Facebook en particular pueden ser herramientas útiles para promover la apertura, la transparencia, el compromiso ciudadano y la colaboración. Así pueden ganar reputación y confianza, a la vez que reducen los costos y los gastos de marketing (Bonsón, Royo, & Ratkai, 2017).

Entre las principales iniciativas de Gobierno Electrónico que tienen los municipios se cuenta el uso de sus portales web para compartir sus prácticas de gestión (Bearfield & Bowman, 2017). Los gobiernos locales y las agencias de planificación están empezando a darse cuenta de que la tecnología móvil puede ser una herramienta para interactuar con el público y aprender de él. Las organizaciones de planificación han tardado en adoptar tecnologías web y móviles, pero están empezando a sentir presión de parte de ciudadanos y funcionarios electos, para aumentar su uso de esas aplicaciones en los diferentes servicios que pueden ofrecer los municipios (Riggs & Gordon, 2017).

Rodriguez Bolívar (2017) sostiene que la necesidad de aumentar la divulgación de información podría ser una de las razones más importantes para utilizar tecnologías Web 2.0 en la prestación de servicios públicos para los municipios. Los mismos que están motivados por el deseo de una mayor legitimación de sus actividades a través del uso de las TIC. Los niveles de confianza en los gobiernos locales dependen de cómo se presenta la información; se debe difundir información específica y no detallada, principalmente en los medios sociales para fomentar evaluaciones positivas del sector público (Porumbescu, 2016).

Perdal (2016) expone que hay factores internos y externos para el desarrollo del gobierno electrónico, entre los factores externos considera: el nivel de desarrollo socioeconómico, el acceso de los habitantes a las TIC, sus actitudes, conocimientos y habilidades, así como el tamaño de las unidades administrativas. Es importante evaluar estos factores para conseguir la efectividad de las iniciativas tecnológicas que puedan emprender los municipios.

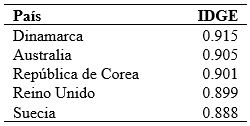

Según la encuesta de gobierno electrónico del 2018 de las Naciones Unidas, los cinco países que lideran la aplicación de las iniciativas de gobierno electrónico son Dinamarca, Australia, República de Corea, Reino Unido y Suecia, con un Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (IDGE) superior a 0.888 (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2018), como se lo puede apreciar en la Tabla 1.

Desde hace varias décadas la evolución del gobierno electrónico en el mundo ha tomado fuerza, permitiendo desarrollar su aplicación de servicio a los ciudadanos, vinculado como una herramienta de apoyo estatal, que le permite tanto a los ciudadanos como el estado reducir la brecha digital y acceder a los diferentes servicios electrónicos que el gobierno le brinda.

Dentro de la creciente tendencia las Naciones Unidas evidencian los avances que se ha obtenido con la implementación del gobierno electrónico, donde el IDGE en Europa alcanzan el 0.772, seguido de América con el 0.589, Asia con el 0.577, Oceanía el 0.461 y África el 0.342, situando a Europa como el continente de mayor IDGE, estos resultados que se detallan provienen de una medición efectuada cada dos años a sus 193 países asociados, considerando a los servicios en línea, la infraestructura de telecomunicaciones y el capital humano involucrado como los principales componentes intervinientes en su desarrollo mundial (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2018).

Un referente importante es el análisis de cómo los países en Latinoamérica y el Caribe se han empoderado de las implementaciones de Gobierno Electrónico. Considerado como un progreso integral en la gestión pública de sus gobiernos, en este entorno despuntan Uruguay y Chile como se evidencia en la Tabla 2 (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2018)

Uruguay en el ranking mundial ocupa la posición 34, respecto a la edición del 2016, alcanza mayor puntuación y con ello asciende al grupo más avanzado, conformado por los países con un IDGE superior a 0.750. Para Latinoamérica y el Caribe, Uruguay se convierte en el único país, liderando este grupo con un índice de (0.785), detrás de él encontramos a Chile (0.735), seguido de Argentina (0.733), Brasil (0.732), Barbado (0.722) y Costa Rica (0.700) (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2018).

Según la medición realizada por Naciones Unidas en el E-GOVERNMENT SURVEY del 2018; Ecuador se ubicó en el puesto 84 alcanzando un IDGE de 0.613 evidenciando un crecimiento constante situándolo sobre la media mundial y regional, lo cual se le atribuye al desarrollo que ha presentado el país en el sector de las telecomunicaciones (Gobierno de la República del Ecuador, 2019). De acuerdo al informe indicado, en la actualidad Ecuador mantiene un índice de servicios en línea de 0.729, convirtiéndolos en un canal de información oportuno y confiable para el ciudadano; la infraestructura de telecomunicaciones alcanza un índice de 0.369, valor que duplica al resultado obtenido en año 2010, esto debido a la intensión del gobierno por promover el crecimiento de la tecnología e innovación en el país, provisionando de una mejor infraestructura con la visión de dotar de plataformas tecnológicas intergubernamentales que integren a todas las dependencias del estado y a sus funcionarios públicos y de esta manera permita a cada ciudadano acceder a los servicios públicos por medios electrónicos.

En lo que respecta al capital humano, al 2018 logró un índice de 0.739, comparado al 0.860 obtenido en el 2008 pone en manifiesto la notablemente reducción del analfabetismo digital, lo que implica el involucramiento de la ciudadanía con las funciones públicas sin distinción ni exclusión alguna, donde el Estado actúa como un ente de fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos mediante la participación activa y otras formas de interacción a fin de satisfacer eficientemente necesidades de información, control y consultas públicas.

A pesar de los beneficios que ofrece la aplicación del Gobierno Electrónico, se han realizado pocos estudios sobre su aplicación en las economías menos favorecidas, por lo que se deben realizar investigaciones con el objetivo ayudar a desarrollar este herramienta (Rodríguez, Alcaide, & López, 2012).

Navarro-Galera, José Alcaraz-Quiles, & Ortiz-Rodríguez (2016) hacen hincapié en el valor de hacer que los administradores y los políticos tengan más en cuenta la importancia de proporcionar información sobre sostenibilidad a los ciudadanos y también subrayan la necesidad de invertir más en servicios en línea y de banda ancha. También los medios de comunicación social podrían fortalecer la interactividad entre el gobierno y el público en general (Hao, Zheng, & Zeng, 2016).

En la actualidad el manejo del Gobierno Electrónico cumple un rol importante dentro de un país; mediante éste se pueden contemplar mejoras sustancialmente de las relaciones que se mantienen entre la administración y la ciudadanía, lo que conlleva a grandes resultados económicos, evidenciando ahorro de tiempo y de dinero en la gestión, de tal forma que permite fortalecer la eficacia y eficiencia en la prestación de sus servicios, además de elevar los niveles de satisfacción que su impacto genera en la comunidad.

Varias teorías se han desarrollado para evaluar la aceptación de la tecnología. Entre las principales tenemos: UTAUT, Teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003); 3-TUM, Modelo de tres niveles del uso de la tecnología (Liaw, Chang, Hung, & Huang, 2006); TTF, Modelo de ajuste de tareas tecnológicas (Dishaw & Strong, 1999); TPB, Modelo teoría de la conducta planificada (Fu, Farn, & Chao, 2006); y TAM, Modelo de aceptación de la tecnología (Davis, 1985).

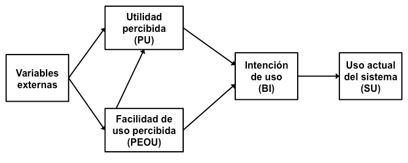

TAM se basa en la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen, fué mejorado hasta llegar a la versión 2 de TAM que se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Davis, 1989, 1993; Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; Venkatesh & Davis, 1996). Por ser TAM una de las teorías más citadas (Park, Lee, & Cheong, 2007) se eligió para la presente investigación.

La intensión de uso de una tecnología en general como el gobierno electrónico se muestra como una función de constructos de creencias en TAM donde; la utilidad percibida (PU) (el grado en que una persona cree que el uso de un sistema en particular podría mejorar su rendimiento en el trabajo) y la facilidad de uso percibida (PEOU) (el grado en que una persona cree que el uso de un sistema en particular estaría libre de esfuerzo) (Feneche, 1998).

TAM sostiene que variables externas influyen indirectamente en PU y PEOU; y estas variables proporcionan una mejor comprensión (Legris, Ingham, & Collerette, 2003). Por lo tanto, PU y la PEOU han jugado un papel importante en las decisiones que afectan la adopción de tecnología (Liao & Lu, 2008).

La efectividad del gobierno electrónico para ofrecer mejores servicios a la comunidad se ha confirmado en la revisión de literatura realizada, sin embargo en ciertos organismos gubernamentales estos beneficios no se logran, por lo tanto es importante identificar los factores que pueden limitar o impedir el éxito de su aplicación en los municipios. Por lo expuesto fue importante investigar los factores que permiten predecir la aceptación y el uso del gobierno electrónico por parte de los empleados de un municipio de Ecuador.

En investigaciones similares a esta, predomina el uso del modelo de ecuaciones estructurales (SEM) como técnica preferida. Esta técnica, relacionada con las variables latentes, que se refieren a los términos del constructo o variable latente, las variables latentes que no se observan directamente en que se miden a través de indicadores o variables indicadoras (ítems) que son directamente observables (Schumacker & Lomax, 2010).

Ramirez-Anormaliza, Bravo-Duarte, Farías-Lema, & Pena-Holguín (2017) sugieren para estudios como este el enfoque de SEM que trabaja con las varianzas, es decir conocido como mínimos cuadrados parciales (Partial Least Squares, PLSPM o simplemente PLS); por orientarse a la predicción y requiere tamaños de muestra reducidos.

Los resultados de esta investigación permitirán a la administración municipal tomar las mejores acciones para garantizar el éxito de la implementación del gobierno electrónico en los municipios, y así ofrecer a la comunidad los beneficios del uso de las TIC en sus procesos.

Esta investigación tuvo como objetivo utilizar el TAM para predecir la aceptación y el uso del gobierno electrónico entre los empleados de un municipio del Ecuador.

Metodología

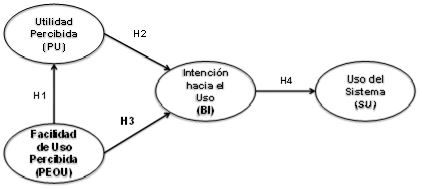

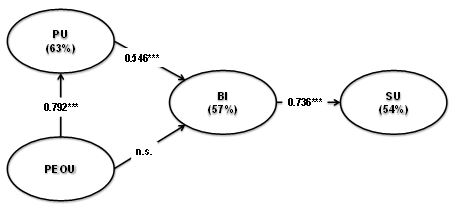

Las hipótesis planteadas se muestran en la Figura 2 que se describe a continuación:

H1: La PU del gobierno electrónico se ve influenciada positivamente por la PEOU del gobierno electrónico.

H2: La BI del gobierno electrónico se ve influenciada positivamente por la PU del gobierno electrónico.

H3: La BI del gobierno electrónico está influenciada positivamente por la PEOU del gobierno electrónico.

H4: El SU del gobierno electrónico está influenciado positivamente por la BI del gobierno electrónico

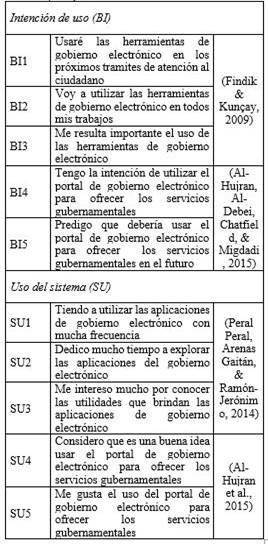

La encuesta incluyó 20 ítems en escala Likert estándar de seis puntos, iban desde "totalmente en desacuerdo" hasta "totalmente de acuerdo". Los ítems utilizados fueron adaptados de estudios previos, se presentan en la Tabla 3.

Para el análisis de datos se utilizó la técnica SEM con enfoque en PLS. Para este propósito se utilizó el software SmartPLS versión 3.2.7 (Garson, 2016).

Los datos para el estudio se obtuvieron de forma manual. Esta encuesta fue anónima. Los ítems utilizados fueron adaptados de estudios.

Resultados

Para verificar la validez y confiabilidad de las medidas (ítems), se revisaron las cargas factoriales a partir del análisis factorial confirmatorio (CFA) evaluando así el modelo de medición (Garson, 2016). Para mejorar la confiabilidad (Carmines & Zeller, 1994) se recomienda mantener los ítems cuyas cargas factoriales sean mayores o iguales a 0.707, en el presente estudio no fue necesario eliminar ítems, ya que todos obtuvieron cargas factorial mayores a 0.707.

También se examinaron los índices de ajuste global, la confiabilidad y la varianza media extraída (AVE) como buenos. Completaron la encuesta un total de 67 empleados (tasa de respuesta 84%). Se eliminaron del estudio 5 casos por tener datos faltantes. Los 62 casos que se consideraron para el estudio es un tamaño de muestra adecuado para el análisis de acuerdo con los criterios de F. Hair Jr, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser (2014)

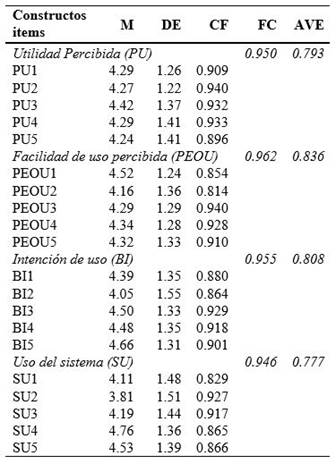

Para el análisis de confiabilidad y validez de constructo, se evaluó la fiabilidad compuesta. Los valores de fiabilidad compuesta varían entre 0.946 y 0.962, por lo tanto, todos están por encima del valor mínimo de 0.700 (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2012). Las medidas de ajustes se pueden ver en la Tabla 4.

Tabla 4 Resumen de escala de medidas (M=Media, DE=Desviación Estándar, CF=Cargas Factoriales, FC=Fiabilidad Compuesta, AVE=Varianza media extraída).

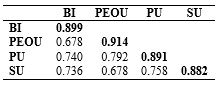

Para verificar la validez discriminante, fue aplicada la prueba de Fornell and Larcker (1981). El procedimiento establece que la raíz cuadrada del AVE de cada constructo excede la correlación compartida entre éste y otros constructos en el modelo para obtener la validez discriminante. La Tabla 5 muestra los detalles de este análisis. Todos los constructos pasaron con éxito la prueba; La raíz cuadrada del AVE (en diagonal) es mayor que las correlaciones cruzadas con otros constructos. Todos los criterios de elegibilidad superan los niveles de umbral comúnmente sugeridos en la literatura y muestran una buena fiabilidad y validez de todos los constructos.

La significancia estadística fue calculada con SmartPLS 3.2.7 (Garson, 2016) con un procedimiento de remuestreo o bootstrapping con 5000 sub-muestras.

Encontramos un impacto positivo directo de BI en SU. PU tiene un impacto positivo directo en BI, no así PEOU. PEOU tienen un impacto positivo directo en PU.

La calidad de un modelo PLS se puede determinar examinando los valores R2 de los constructos endógenos (Hulland, 1999). El modelo explica el 54% de la varianza en SU, el 57% de varianza en BI y el 63% de varianza en PU. La Figura 3 muestra una representación gráfica de los resultados de la prueba del modelo.

Fig. 3 Resultados PLS. Notas: Varianza explicada (R2) Entre paréntesis. *Coeficiente de sendero significante al nivel 0.05; ** al nivel 0.01; *** al nivel 0.001.

Para evaluar la relevancia predictiva del modelo se recomienda analizar el índice Stone-Geisser's Q² en los constructos endógenos (Garson, 2016), el cual debe ser mayor que cero. Para la presente investigación los resultados fueron 0.42, 0.44 y 0.37 para BI, PU y SU, respectivamente. Generalmente el nivel predictivo del modelo se puede considerar a 0.02 como pequeño, 0.15 tamaño medio y 0.35 tamaño alto (Cohen, 1988).

Conclusión y Discusión

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el modelo tiene validez y relevancia predictiva para evaluar la aceptación del gobierno electrónico entre los empleados municipales en Ecuador. Una de las razones de esta conclusión se puede atribuir al beneficio que estas herramientas prestan en el desempeño de sus funciones. Afirmación sostenida por la influencia positiva de PU en BI en este estudio.

En la actualidad las TIC tienen avances importantes, los mismos que permiten desarrollar aplicaciones muy amigables, donde los usuarios pueden interactuar con ellas como menor esfuerzo, esta puede ser otro de los motivos que contribuyen a la validez y relevancia predictiva del modelo expuesto. Tal aseveración se soporta en la influencia positiva de PEOU en PU para esta investigación.

Los resultados también permiten decir que a PU se lo puede considerar como el factor más importante que influye en el comportamiento de la intención de utilizar el gobierno electrónico entre los empleados municipales ecuatorianos.

En el análisis se identificó que una de las hipótesis planteadas no se cumplió (PEOU hacia BI), esto se podría atribuir a que los empleados municipales priorizan cumplir con la labor de atención al ciudadano, denotado por la influencia positiva de PU en BI, ya señalada.

Entre las opciones para futuras de investigación, se puede incluir el comprobar si los avances tecnológicos en el uso general y global de agentes inteligentes tienen un impacto en la calidad de los servicios públicos, así como en su diseño individualizado por tipos de servicios para la ciudadanía.

Con el aumento de implementaciones de gobierno electrónico, surge la necesidad de contar con modelos que permitan evaluar esta tecnología. Por lo tanto, se podría plantear otras investigaciones que pudieran tomar como base otras teorías.

Se podría considerar como limitación de este estudio, la aplicación del instrumento a un solo municipio.

uBio

uBio