1. Introducción

En 2008, el profesor Gerald Neuman publicó un artículo que dio lugar al debate no sólo sobre la relevancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), sino también sobre su legitimidad en la región3. Después de casi 10 años de publicar ese artículo, el presente trabajo revisará uno de los pilares que permitió al Profesor Neuman construir sus argumentos y que muchos otros también habían mencionado: el muy bajo cumplimiento de las decisiones de la Corte y su relación con la noción de “eficacia” o “legitimidad” del Tribunal regional.

En la primera parte del artículo se revisarán los principales supuestos, argumentos y conclusiones de Neuman. Es evidente que el método de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) utilizada por la Corte es para Neuman un factor importante para el bajo cumplimiento de sus decisiones. Por lo tanto, la segunda parte de este artículo demostrará que el bajo cumplimiento no sólo era cierto en el momento en que su artículo fue publicado, sino que sigue siendo un patrón en la actualidad.

Tan pronto como se demuestre con cifras concretas que las decisiones de la Corte raramente son cumplidas por completo por los Estados que deben implementarlas, la tercera parte de este trabajo explorará algunos enfoques teóricos que se han utilizado para considerar cuándo un Tribunal Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una institución efectiva y/o legítima. Establecer el vínculo entre “bajo cumplimiento”, por un lado, y “eficacia”/“legitimidad”, por el otro, es el núcleo no sólo de esta tercera parte, sino también de todo este trabajo.

Seguidamente, se volverá al artículo de Neuman para explorar las razones de lo que él mencionó como una “falta de apoyo regional”. ¿Por qué sucedió? ¿Es pertinente para esa situación, por una parte, la interpretación diferente entre algunas jurisdicciones nacionales y, por otra, la interpretación del SIDH de la convención de derechos humanos? Y finalmente, ¿debería un tribunal internacional de derechos humanos buscar un consenso sobre su interpretación antes de tomar cualquier decisión para construir su legitimidad y sostenibilidad? Por último y más importante, ¿sería posible buscar un “consenso” en los casos en que los problemas estructurales son el tipo de problemas que la Corte debe resolver? La cuarta parte del trabajo intentará dar respuestas a alguna de estas preguntas.

Por último, el trabajo desarrollará algunas conclusiones.

2. “Importación, Exportación y Consentimiento Regional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”: los argumentos de Gerald Neuman sobre la falta de efectividad de la Corte

Aunque el sumario que encabeza el artículo del Prof. Neuman da al lector un excelente resumen de sus principales argumentos4, tiene que ser complementado con otros más específicos que son importantes para el objeto del presente trabajo.

Al comienzo de su artículo, Neuman detalla lo que considera los obstáculos para hacer cumplir los derechos humanos en la región. En sus propias palabras,

[…] incluyen la pobreza extrema, sociedades divididas devastadas por conflictos internos brutales, tribunales nacionales débiles y, más recientemente, democracias frágiles. Otros desafíos resultan de la inadecuada participación de la organización principal regional, la Organizació de Estados Americanos (OEA) (2008, p. 101)5.

Es importante destacar que esas son las razones que Neuman mencionó como problemas para hacer cumplir los “derechos humanos”, que no es lo mismo que decir que se trata de problemas para hacer cumplir las decisiones de la Corte Interamericana sobre “derechos humanos”. Sin embargo, en el siguiente párrafo se mueve de un campo a otro. Por ejemplo, dice que

[…] cuestiona una característica importante del método de la Corte Interamericana para operar frente a estos problemas. Dada la falta de apoyo regional, la Corte ha mirado hacia fuera, a Europa y al discurso global de derechos humanos como referencia principal para la interpretación de la convención regional. En ese proceso el Tribunal ha llegado a subestimar el consentimiento de la comunidad pertinente de Estados como factor de interpretación de un tratado de derechos humanos, lo que distorsiona la elaboración por la Corte de normas de derechos humanos, Y corre el riesgo de dañar la eficacia del sistema regional de derechos humanos (p. 123)6.

Por otra parte, y de acuerdo con la conclusión antes citada, también dice que:

[…] la importación de normas globales de derecho blando y doctrinas europeas que carecen de una base regional en las Américas nunca podría justificarse instrumentalmente. Tampoco implica que agregando explicaciones más detalladas de sus prácticas se resolverían los problemas de cumplimiento de la Corte. Pero esas prácticas sugieren que puede ser necesaria una mayor cautela para evaluar la idoneidad de las normas importadas como base de interpretaciones de la Convención Americana (p. 123).

Por lo tanto, para Neuman los métodos para la interpretación son importantes y podrían ser un factor de baja efectividad de la Corte. Es cierto que la “efectividad” se entiende aquí como un bajo cumplimiento de las decisiones, que es un concepto que este documento analizará con mayor detenimiento más adelante. Sin embargo, es importante para este trabajo resumir cómo funciona el Tribunal según las opiniones de Neuman. Siguiendo sus propias palabras:

[…] el Tribunal invoca métodos generales de interpretación de los tratados, como los expresados en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero también subraya que los tratados de derechos humanos tienen un carácter distinto, estableciendo normas objetivas para la protección de individuos más que obligaciones recíprocas que benefician a los estados. [...] Los trabajos preparatorios de la Convención a veces proporcionan una guía para la interpretación de una disposición, aunque la Corte Interamericana los utiliza con mayor frecuencia para interpretar los procedimientos de la propia Convención que en la elaboración del contenido de los derechos humanos individuales. [...] En la jurisprudencia interamericana, la elaboración progresiva de los derechos está apoyada en parte por el propio razonamiento normativo de la Corte, en parte por la invocación de los correspondientes instrumentos de derechos humanos de la OEA y muy a menudo por referencias a los regímenes globales y europeo de protección de los derechos humanos. El concepto de “consenso regional” ha desempeñado un papel mucho más pequeño en la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que en la de la Corte Europea (p. 123).

Volveré a la noción de “consenso regional” y la poca atención que presta a la Corte en las próximas páginas. Por el momento, es importante destacar que Neuman da en su artículo buena evidencia de por lo menos tres fuentes que la Corte usualmente utiliza para su interpretación del tratado.

En primer lugar, después de decir claramente que “la Corte Interamericana es un importador importante, aunque selectivo, de las interpretaciones de los derechos humanos” (p. 124), Neuman da ejemplos relevantes donde la Corte cita decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también nos recuerda que El Tribunal Europeo no tiene autoridad vinculante dentro de la Organización de los Estados Americanos en general y, en mi opinión, en especial dentro de los Estados Partes que aceptaron la jurisdicción de la Corte Interamericana.

En segundo lugar, la Corte Interamericana utiliza frecuentemente como fuente de interpretación los documentos pertinentes emitidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU; pero Neuman también nos recuerda que, por ejemplo, las Observaciones Generales o las interpretaciones incluidas en las comunicaciones individuales del Comité son obligatorias sólo para los estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

En tercer lugar, Neuman muestra en su artículo la frecuencia con la que el Tribunal utiliza una “amplia variedad de documentos de derecho blando mundial, ya sea solos o en combinación con otras fuentes”. Esos documentos jurídicos incluyen algunas veces directrices adoptadas por organizaciones privadas y ONGs.

El resultado de todo lo anterior es, de acuerdo con Neuman, que la Corte convierte de un día a otro, el derecho blando global en derecho regional duro7. Y aquí el núcleo del artículo de Neuman que es relevante para este trabajo:

[…] el reconocimiento del papel de los estados plantea cuestiones tanto de legitimación como de eficacia. El carácter de un tratado de derechos humanos implica la participación de los estados (conjuntamente) en el diseño del sistema, incluyendo la elección de los derechos a ser protegidos y de los medios de su ejecución y cumplimiento. Los Estados de la OEA hicieron un esfuerzo considerable para negociar y adoptar su propio tratado regional de derechos humanos. No redujeron el tratado a un mecanismo de aplicación local de los otros tratados globales y tampoco simplemente delegaron en la Corte la tarea de adoptar las normas que elija de un futuro corpus de textos de derecho blando. La sociedad continua entre la Corte y los Estados miembros refuerza la autoridad de la Corte para definir las obligaciones de los estados. La “humanización” del derecho internacional no ha llegado tan lejos como para hacer que los tribunales internacionales de derechos humanos se autolegitimen sobre la base de su directa relación con los seres humanos (p. 115).

Y concluye que:

[…] reconocer la influencia del Estado en la evolución de las normas de derechos humanos es importante para la eficacia del sistema, un factor importante en la interpretación institucional. Hacer un derecho humano más “efectivo” no significa necesariamente dar al derecho un contenido más amplio. Significa hacer que el disfrute del derecho sea una realidad, y ello puede requerir que la definición del contenido del derecho sea efectuada de una manera que facilite su implementación en un momento histórico particular dentro de la región en particular (p. 115).

Por lo tanto, lo que él llama un “consenso regional” es relevante para la eficacia y legitimidad de la Corte porque “cuando los estados de la región participan en la progresiva evolución de un derecho, sus acciones hacen más factible la aplicación nacional y proporcionan ideas sobre los métodos de implementación que pueden tener éxito” (p. 115).

En conclusión, Neuman señala que quienes están involucrados en el SIDH “podrían creer que alguna reorientación en la metodología de la Corte mejoraría su desempeño como parte de un sistema para la protección de los derechos humanos dentro de la OEA” (p. 123).

3. Decisiones de la Corte y falta de cumplimiento en cifras: una investigación preliminar

En 2010 un grupo de colegas8 publicó el artículo “La Efectividad del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Un Enfoque Cuantitativo sobre Su Funcionamiento y Sobre el Cumplimento de las Decisiones” (Basch et. al., 2010). Esta investigación es una herramienta única para el objeto de este trabajo porque muestra claramente el bajo cumplimiento de las decisiones de la Corte en el momento que su artículo fue publicado. Es relevante destacar que ese artículo fue publicado aproximadamente cuando el Prof. Neuman publicó su propio artículo. Dado que es importante saber si las conclusiones de esa investigación siguen siendo válidas, en este capítulo, y siguiendo la misma metodología, se actualizan las estadísticas. La conclusión es casi la misma: el bajo cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana sigue siendo un problema para el SIDH.

Hay algunas aclaraciones que es necesario realizar. En primer lugar, Basch y otros vinculan la “eficacia” del sistema con el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana y las decisiones de la Corte Interamericana. Por el momento, aceptaré ese fuerte vínculo. Sin embargo, en el próximo apartado volveré a considerar el concepto de efectividad y/o legitimidad de los tribunales internacionales.

En segundo lugar, de ninguna manera la conclusión principal de la investigación -bajo cumplimiento- debe ser entendida, según los investigadores, como el único problema para el sistema interamericano9.

En tercer lugar, es importante aclarar la metodología utilizada por ellos para la investigación. Allí se tomó en cuenta todos los informes de fondo de la Comisión (Artículo 51 de la Convención), todos los acuerdos de solución amistosa aprobados por la Comisión (Artículo 49 de la Convención) y, finalmente, todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el primero de junio de 2001 al 30 de junio de 2006. Es importante destacar que tomaron en cuenta 41 decisiones de la Corte, pero también consideraron las decisiones de supervisión de esas sentencias hasta el 30 de junio de 2009.

Para analizar el cumplimiento de las recomendaciones y las decisiones las clasificaron en trece categorías (la investigación las llama “reparaciones”)10.

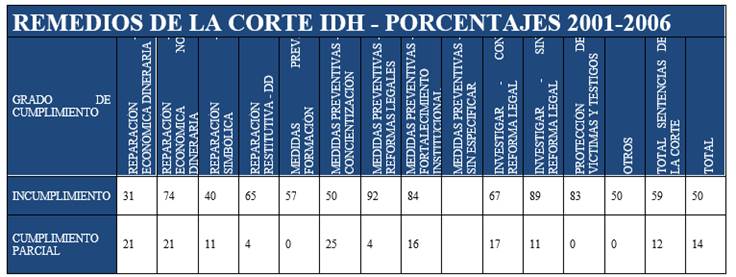

El cuadro siguiente demuestra los resultados de la investigación de Basch y otros:

De acuerdo con el cuadro anterior, la conclusión sobre el bajo cumplimiento de las decisiones de la Corte aparece apoyada con cifras concretas: el cumplimiento total de 2001-2006 es sólo del 36%. Por supuesto, sería posible poner las cifras bajo una luz diferente, es decir afirmar que “sólo” el 50% de los casos no se cumplieron durante el mismo período. En cualquier caso, el 50% de las decisiones que no se cumplieron es suficiente para decir que el bajo cumplimiento debe considerarse un factor importante cuando la efectividad y/o legitimidad del Tribunal está bajo escrutinio.

De todos modos, aun considerando seriamente las cifras anteriores, es importante analizar si este patrón sigue siendo válido hoy en día.

Para este trabajo, se revisaron 270 supervisiones de cumplimiento de sentencia desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de diciembre de 201611, resultando en un total de 750 remedios. De cada supervisión de cumplimiento se clasificó a cada remedio dentro de una de tres categorías (al igual que la investigación de Basch y otros): (1) Cumplimiento Total, (2) Cumplimiento Parcial y (3) Incumplimiento.

En los casos en que la Corte consideró que un remedio se encontraba “cumplido”, “totalmente cumplido” o utilizó otro lenguaje similar, se los anotó en la categoría de “Cumplimiento Total”. En los casos en que la Corte consideró que un remedio “ha sido cumplido parcialmente”, “viene siendo cumplido” o utilizó otro lenguaje similar, se los anotó en la categoría de “Cumplimiento Parcial”. En los casos en que la Corte consideró que un remedio “ha sido incumplido”, que el Estado se encontraba “en desacato”, que se “mantenía abierta la supervisión” por dicho remedio, o utilizó otro lenguaje similar, se los anotó en la categoría de “Incumplimiento”.

El hecho de haber puesto el foco en las supervisiones de cumplimiento implica que puede haber habido sentencias de casos contenciosos en las que se dispusieron reparaciones y, como la Corte no dictó una supervisión de cumplimiento sobre esa sentencia, no han sido contadas en el presente trabajo. Adicionalmente, la metodología utilizada implica que puede haber remedios que ya se habían tenido en cuenta en la investigación de Basch y otros. Ello ocurre, por ejemplo, en el caso de que se hayan dictado supervisiones de cumplimiento sobre la misma sentencia en años previos y también posteriores a 200912. De todos modos, ello no es razón para impactar significativamente en los números finales.

Por otro lado, en los casos en que un mismo remedio de una misma sentencia era juzgado por varias sentencias de supervisión, sólo se tuvo en cuenta la última resolución de la Corte con respecto a ese remedio. Es decir que, si un mismo remedio fue juzgado incumplido en supervisiones de años 2012, 2013 y 2014, pero fue juzgado cumplido en 2015, dicho remedio se anotó una sola vez y dentro de la categoría de “Cumplimiento Total”.

Es práctica común de la Corte que cuando un remedio es juzgado y pertenece a la categoría de Cumplimiento Parcial, disponga adicionalmente “mantener abierta la supervisión” para el mismo remedio, por lo que dicho remedio -según lo expuesto hasta aquí- podría entrar también en la categoría de Incumplimiento. En estos casos, solamente se anotó una sola vez y dentro de la categoría “Cumplimiento Parcial”.

Algunos remedios tenían la particularidad de poder entrar en más de una categoría de las trece. En esos casos se decidió priorizar lo qué era más distintivo o relevante del remedio en cuestión. Sólo se analizaron los remedios y el contenido no dispositivo que la Corte estableció en la sentencia original cuando ayudaban a comprender en cuál de las trece categorías debía entrar un remedio o cuando la supervisión de cumplimiento no era autosuficiente como descripción de los remedios (e.g. se dispone con frecuencia en las supervisiones de cumplimiento que se “mantiene abierta la supervisión respecto de los remedios de la sentencia”).

En algunas supervisiones de cumplimiento referidas a casos diferentes, los remedios eran los mismos (e.g. modificar determinada legislación de un país). Se ha intentado detectar la mayor cantidad de estos casos a los fines de que cuenten como un sólo remedio.

En ciertos casos los remedios indicaban “encontrar el paradero de cierta persona” y se decidió incluirlos como “Investigación y Sanción sin Reforma Legal” pese a no estar exactamente contenida en dicha descripción. Por otro lado, cuando similares remedios apuntaban a devolverles los cuerpos a los familiares, se los incluyó como “Reparación Simbólica”, tal como estaba explícitamente previsto en las categorías del trabajo de Basch y otros.

Un cuadro “actualizado” se incluye debajo:

En conclusión, como queda claro por las cifras incluidas en el Cuadro 1 y el Cuadro 2, los porcentajes de incumplimiento son muy similares.

4. Tribunales Internacionales: ¿cuándo podrían considerarse una institución “efectiva” o “legítima”?

“[Un] tribunal que genera el cumplimiento de sus decisiones es un tribunal que genera legitimidad” (Shany, 2014, p. 155). ¿Podríamos decir lo mismo con respecto a la “efectividad”? Algunos estudios responden negativamente porque los enfoques correctos para ambos conceptos (efectividad y legitimidad) deben ser diferentes.

No es el núcleo de este trabajo hacer una elaboración profunda sobre ambos conceptos. Sin embargo, dado que es frecuente utilizar ambos conceptos como si fueran sinónimos, es importante resaltar algunas de las principales diferencias13.

La “legitimidad” se podría entender fácilmente bajo dos categorías diferentes: “legitimidad externa” y “legitimidad interna”.

En el contexto de las relaciones internacionales, los Estados para implementar sus políticas vinculadas con otros Estados, o para resolver conflictos que puedan ocurrir entre ellos, frecuentemente crean normas o instituciones que necesitan ser legitimadas de alguna manera. En muchos casos, esa forma de legitimación se consigue de manera “externa”, esto es, a través de la creación de Cortes Internacionales que tienen como objetivo dar la legitimidad a esas normas o instituciones. De allí que se pueda hablar de “legitimidad externa”.

Sin embargo, para que esa legitimidad externa sea válida, tiene que tener una base en la “legitimidad interna” de la Corte Internacional en cuestión. No puede haber “legitimidad externa” sin que haya “legitimidad interna”, dado que la primera está vinculada directamente con la percepción de legitimidad (“legitimidad interna”) que tienen los Estados sobre la Corte. En otras palabras, puede definirse legitimidad (interna) en relación con la aceptación de la autoridad por parte de quienes le han otorgado ese poder (Kuhn, 1963, p. 467; Hurd, 1999, 379, 381).

Cabe entonces preguntarse en qué casos esos tribunales internacionales son percibidos como legítimos, o, en otras palabras, en qué casos su autoridad es aceptada.

Parece que la aceptación efectiva de la autoridad de un tribunal internacional puede establecerse de tres maneras principales: la adhesión al instrumento constitutivo del tribunal y la aceptación de su jurisdicción pueden considerarse como una manifestación formal de la aceptación de la autoridad del tribunal; se puede encontrar otra indicación de facto de aceptación en el campo del cumplimiento del proceso (el cumplimiento puede explicarse, en algunos casos, como motivado por la aceptación de la autoridad judicial como base para la obediencia). Por último, el apoyo general o difuso de un tribunal internacional -es decir, el apoyo a la institución que es independiente del apoyo a cualquier decisión particular que emita- también puede ser indicativo de la aceptación de su autoridad (Shany, 2014, p. 139).

En resumen, la legitimidad de un tribunal internacional puede empíricamente ser comprobada por tres variables: el número de estados que acepta su jurisdicción, el nivel de cumplimiento de sus decisiones, y la aceptación de la opinión pública sobre su autoridad.

Así puede entenderse a la efectividad como un concepto distinto al de legitimidad. La efectividad -entendida como cumplimiento de las decisiones- de un tribunal internacional es un concepto mucho más restringido que su legitimidad. La efectividad se refiere a sólo una de las cuestiones que están vinculadas con la legitimidad de una corte internacional. Una corte puede ser percibida como legítima porque la opinión pública acepta su autoridad o porque un número importante de estados acepta su jurisdicción. Pero esa legitimidad cae si sus decisiones no son cumplidas, es decir, si no es efectiva en los términos que aquí lo estamos definiendo.

Sin embargo, estas tres variables se relacionan entre sí. En especial las últimas dos. La explicación de esa relación es relativamente sencilla: a la pregunta sobre cuáles podrían ser las razones por las cuáles las decisiones de un tribunal no son cumplidas, una posible respuesta puede estar vinculada con la baja aceptación de la autoridad del tribunal (incluso a pesar que su jurisdicción haya sido formalmente aceptada mediante un tratado internacional). No obstante, esta respuesta genera otra pregunta cuya respuesta es más compleja: ¿cuáles son las razones por las cuales la autoridad del tribunal puede ser aceptada?

Una posible respuesta está vinculada con el procedimiento que aplica el tribunal para resolver las controversias. Otra razón puede estar relacionada con la forma de designación de los jueces. Pueden existir otros factores que afecten la aceptación de la autoridad del tribunal, pero para este trabajo sólo me interesa resaltar el primero.

Aplicando estas ideas al caso de la Corte Interamericana, la poca búsqueda del consenso regional, tal como la señala el Prof. Neuman, adquiere una renovada relevancia: al no haber consenso regional en la forma de interpretación de la Convención Americana, se afectaría la autoridad de la Corte para resolver las controversias y ello impactaría directamente con el bajo cumplimiento de sus decisiones14.

En consecuencia, y de acuerdo a todo lo expresado arriba, la efectividad de un tribunal internacional puede entenderse relacionada con el cumplimiento de sus objetivos principales. Y, para el caso de un tribunal, uno de esos objetivos es, sin duda, que sus decisiones se cumplan.

Sin embargo, la baja efectividad de un tribunal es sólo una de las variables a tener en cuenta para juzgar su legitimidad. Afirmar que un tribunal no goza de legitimidad sólo porque sus decisiones no son cumplidas es conceptualmente equivocado.

De todos modos, para el objetivo de este trabajo, alcanza con haber aclarado los conceptos, para que en los capítulos que siguen retomemos la idea del profesor Neuman: la poca efectividad de la Corte puede estar vinculada con su forma de interpretación de la Convención.

5. Falta de apoyo regional = baja efectividad

En 2006, el entonces Secretario General de la OEA publicaba un artículo en el que destacaba la importancia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para nuestro continente, al mismo tiempo que se manifestaba preocupado por el bajo cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de la Comisión y de la Corte.

Insulza decía:

Nuestra Organización está orgullosa de su Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión), como órgano principal de la OEA, responsable de la promoción, observancia y protección de los derechos humanos en el hemisferio, ha cumplido y sigue cumpliendo funciones esenciales en el mantenimiento de nuestras democracias y la protección de nuestros habitantes. [...] A ella se agrega, con ya más de veinticinco años de actividad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia se ha ido haciendo cada vez más importante en el ámbito internacional (2006, p. 119).

Y párrafos después, luego de referirse a las recomendaciones de la Corte, el Secretario General agregaba:

Tampoco cumplen los Estados, a cabalidad, las sentencias de la Corte, aunque cuando ellas son jurídicamente vinculantes, ya que la Corte no tiene imperio en el ámbito nacional. El déficit fundamental del incumplimiento se da en la obligación de hacer justicia, es decir, investigar, juzgar y castigar a los culpables. En muchos casos, los gobiernos declaran su voluntad de acatar la sentencia y de hecho sólo cumplen partes de ellas, especialmente en materia de reparación a las víctimas, pero no ocurre lo mismo con la obligación de hacer justicia. Las razones de ello van desde las dificultades creadas por el principio de “cosa juzgada” por parte de los Tribunales nacionales, a las dificultades políticas y prácticas de iniciar procesos. No obstante, el incumplimiento de las resoluciones del sistema, sea en la Comisión o en la Corte, lo daña gravemente, tanto porque mantiene situaciones de impunidad que son endémicas en la región como porque deja abierta plenamente la puerta para que los países que cumplen puedan dejar de hacerlo en cualquier momento, argumentando las fallas de otros. Este asunto preocupa desde hace tiempo a la Corte y a la Comisión, que han desarrollado distintas actividades para incrementar el acatamiento a las decisiones. Pero, en definitiva, la cuestión del cumplimiento, esencial para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es resorte de la voluntad de los países miembros y debe ser motivo de discusión y decisión política de ellos, si se quiere contar con un sistema plenamente operativo y efectivo en sus decisiones.

Estos dos párrafos, pero sobre todo el último, analizados con cuidado, ponen en evidencia la relación posible entre lo que Neuman llama un bajo interés en la búsqueda de un consenso regional con la poca efectividad de la Corte, tal como ha sido definida en el acápite anterior.

Insulza primero reconoce la importancia del SIDH. Luego, admite el problema de la falta de cumplimiento de las decisiones. A pesar de que expresa que existe la voluntad por cumplir, pone como ejemplo el problema para el cumplimiento de las decisiones en cómo se estaría interpretando el concepto de cosa juzgada: hay un consenso regional sobre una interpretación, la Corte entiende que la intepretación correcta es otra. La conclusión, las sentencias no se cumplen “a cabalidad” y lo más riesgoso es el círculo vicioso que Insulza expone: si hay estados que no cumplen lo sentenciado, ello impulsa a que otros sigan ese camino.

Es arriesgado sostener, por ser contrafáctico, que el nivel de cumplimiento hubiera sido más alto si para el ejemplo que menciona Insulza, la Corte hubiera echado mano a la búsqueda de un consenso regional.

Por otro lado, el propio ejemplo de Insulza, mirado desde una óptica más concreta, nos ofrece más argumentos para la necesidad de la búsqueda de ese consenso para aumentar la efectividad de la Corte. Ello lo demostraría los casos donde se consideró que las “leyes de amnistías” eran contrarias a la Convención Americana.

Christina Binder, por ejemplo, entiende que la interpretación de la Corte Interamericana de sus propios poderes, su jurisprudencia, ha sido aceptada en el caso de leyes de amnistía que contravengan a la CADH (2012, p. 323).

Binder repasa el impacto positivo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando decidió la anulación de procesos judiciales en virtud de leyes de amnistía en casos específicos (Chile y Perú). En estos casos las decisiones fueron cumplidas. Sin embargo, esa jurisprudencia tuvo efecto en otros países que no tenían casos concretos15. Especialmente, las razones de un “efecto derrame” pueden deberse al diseño constitucional que tienen distintos países16.

Sin embargo, Binder agrega una reflexión que me parece de mucha importancia y que de algún modo se relaciona con el argumento de Neuman: el contexto político de la región al momento de decidir los casos. Ese contexto político indicaba una suerte de consenso regional en la aceptación de la necesidad de declarar inválidas las leyes de aministías y los procesos judiciales que las habían aplicado. Binder lo explica de esta manera:

La jurisprudencia sobre amnistías de la Corte Interamericana debe ser apreciada en el contexto del clima político favorable en América Latina, que se volvió contra la impunidad en los años noventa, culminando con el arresto de Pinochet en 1998. La jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre amnistías apoyaba así los esfuerzos de los jueces nacionales, las legislaturas y los grupos de la sociedad civil para invalidar las leyes locales de amnistía. La creciente distancia hacia los gobiernos (militares) anteriores también contribuyó a un clima en el que la invalidación de una amnistía podía reunirse con apoyo tanto público como institucional. La jurisprudencia de amnistías de la Corte fue bien recibida y generalmente acogida por la opinión pública, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil en los respectivos estados (p. 325, el énfasis es mío).

Lo interesante en el artículo de Binder es que el párrafo anterior lo contrasta directamente con el patrón general de incumplimiento o bajo cumplimiento de las decisiones de la Corte. Nuevamente, en palabras de Binder (p. 326),

El ejercicio de las competencias de la Corte Interamericana puede ser más controvertido en áreas donde la opinión pública está dividida y el contexto político diferente. La decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano, que declaró la sentencia de la Corte Interamericana inválida también pidió al gobierno venezolano que denunciara la CADH. Aunque la decisión del tribunal venezolano fue claramente motivada políticamente y la mayoría de sus jueces fueron nombrados por su cercanía al Presidente Chávez, demuestra que las sentencias de la Corte Interamericana, cuando se trata de cuestiones delicadas a nivel nacional, están lejos de ser discutidas, al igual que en Perú, después de la sentencia de la Corte Interamericana en Castillo Petruzzi que había condenado a cuatro chilenos a prisión perpetua por un tribunal peruano “sin cara” era una violación de las garantías del debido proceso, el régimen de Fujimori afirmó que las órdenes de la Corte eran una intrusión en la soberanía estatal y el Congreso aprobó una resolución que intentó retractar el reconocimiento del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana17.

Con lo expresado hasta aquí, parecería que la idea de Neuman tendría mucho sentido: cuando existe consenso regional, las decisiones de la Corte Interamericana mejoran su nivel de cumplimiento. A primera vista, esta afirmación es obvia: si hay consenso se cumple facilmente. Pero esta afirmación esconde otra pregunta: ¿qué se considera una decisión de fácil cumplimiento? Alexandra Huneeus lo expresa de este modo:

Una explicación final es que los Estados cumplen órdenes que son “más fáciles” de llevar a cabo y se resisten a los pedidos más difíciles. Por lo tanto, no realizan las tareas que requieren una mayor cantidad de esfuerzo (incluido el costo) por parte del estado. Sin más elaboración, sin embargo, la llamada tesis de la dificultad plantea la cuestión de qué, exactamente, dificulta la ejecución, pues eso se convierte en el verdadero impedimento. Como se señaló anteriormente, no siempre es el caso que una orden es inherentemente más difícil de llevar a cabo sólo porque implica la acción de más actores. O, en otras palabras, y como se discutirá a continuación, es la coordinación de una tarea entre actores estatales distintos con diferentes voluntad política y entornos institucionales que plantea el desafío a la implementación (Huneeus, 2011, p. 513).

De todos modos, encuentro importante el argumento de Neuman cuando sugiere la importancia de interpretar la Convención “mirando” el consenso regional, y con ello, obviamente, podría aumentar el cumplimiento de las decisiones de la Corte.

Por un lado, es claro que, ya sea de manera intuitiva o empírica, el escaso cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana aparece incontrovertido. Pero, por otro lado, llama la atención que entre las razones que estarían fundamentando esa baja efectividad, no se argumenta, en trabajos académicos (al menos claramente), que la falta de búsqueda de consenso regional en el modo de interpretación de la Corte deba, al menos, ser considerada una de las causas posibles de la falta de efectividad18.

6. Conclusiones

Basándose en la misma metodología utilizada por Basch y otros, para este trabajo se estudiaron 270 decisiones de la Corte Interamericana de 2009 a 2016. En todos los casos, las categorías de los “recursos” decididos por la Corte son las mismas que las empleadas por Basch y otros en sus propias investigaciones.

Como puede apreciarse, las variaciones totales entre el presente análisis y el realizado hasta las supervisiones de mediados de 2009, muestran que ha bajado el nivel de Cumplimiento Parcial, ha subido el nivel de Incumplimiento y ha subido apenas el nivel de Cumplimiento Total. Lo que resulta evidente es que la efectividad de la Corte no ha mejorado y que se mantiene en niveles muy bajos19.

En conclusión, podemos afirmar que sigue habiendo incumplimiento dado que empíricamente quedó nuevamente demostrado por la investigación realizada para este trabajo. La similitud en el grado de cumplimiento de las sentencias de la Corte del periodo 2009-2016 con respecto al expresado en la investigación de Basch y otros es muy grande. Ello estaría demostrando que los métodos, los remedios y la efectividad de la Corte no han variado, y que la Corte o bien no fue receptiva a las críticas respecto de la efectividad de sus sentencias, o bien que lo ha intentado, pero no ha funcionado.

La búsqueda de consenso como una vía para mejorar la efectividad de la Corte tal como lo proponía el profesor Neuman en su artículo de 2008 no parece haber sido explorada.

Del análisis surge que los Estados continúan con una tendencia mayor al “Cumplimiento Total” en aquellos casos en los que hay que simplemente entregar dinero a las víctimas o cumplir con una reparación simbólica. Ello tiene su explicación en la facilidad con que el Estado puede disponer del dinero para cumplir con sentencias que no suelen imponer reparaciones dinerarias con costos prohibitivos para una economía nacional. Respecto de las reparaciones simbólicas, si bien muchas veces implican hacer reconocimientos que los Estados -o los políticos de turno- no desean realizar, también suelen ser fácilmente cumplibles. Abundan en reparaciones simbólicas las publicaciones de sentencias en diarios, o transmisión por otros medios de comunicación, colocar placas, monumentos, hacer actos públicos, etc.

Por otro lado, continúan con números altísimos los incumplimientos respecto de reparaciones económicas no dinerarias: realizar reformas legales internas a los fines de cumplir con la convención, crear programas institucionales e investigar y sancionar a los culpables de las violaciones a derechos humanos. Ello también tiene su explicación. Asiduamente, las “Reparaciones Económicas No Dinerarias” requieren del Estado poner en marcha recursos específicos que hagan cumplirlas y ya no resulta tan sencillo como entregar dinero. A la vez, en muchas ocasiones estas reparaciones necesitan muchos años para cumplirse y entonces por su misma naturaleza permanecen incumplidas o cumplidas parcialmente por varios años.

Realizar “Reformas Legales” resulta también muy gravoso para los Estados, sobre todo cuando se trata de cambiar leyes, pero aun también tratándose de decretos o procedimientos administrativos. No está del todo claro además que los Estados -pese a no exteriorizar opinión- consientan en que la Corte pueda obligarlos a reformar su legislación interna. Respecto de los casos de “Investigación y Sanción sin Reforma Legal”, las razones seguramente sean múltiples, pero se pueden enumerar la falta de recursos de los que disponen ciertos países para investigar ciertas violaciones de derechos humanos, la dificultad del tema mismo a ser investigado y, a veces, la falta de interés de los Estados en que se descubra lo que en verdad ocurrió.

Respecto de “Otros, Investigación y Sanción con Reforma Legal”, y “Medidas Preventivas Sin Especificar”, la cantidad tan baja de remedios no permiten hacer un análisis de las razones de cumplimiento total, parcial o incumplimiento.

Del análisis anterior puede extraerse una conclusión que puede contradecir la principal opinión del profesor Neuman: las decisiones de la Corte Interamericana se cumplen sin prestar atención a los argumentos jurídicos. En verdad, siguiendo el análisis anterior, se cumplen cuando son “fáciles” de cumplir, y para ello poco puede tener que ver el método de interpretación que usa la Corte Interamericana al decidir los casos.

Sin embargo, esta contradicción puede ser sólo aparente: justamente los casos con recomendaciones “difíciles” de cumplir son aquellos que proponen remedios sobre los que no hay un consenso regional sobre la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos que hace la Corte Interamericana.

Un ejemplo reciente proviene de un caso decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por un lado, la Corte Interamericana resuelve en el caso Fontevecchia v. Argentina que Argentina tiene que “dejar sin efecto” una sentencia dictada por la Suprema Corte Argentina. Sin embargo, la Corte Suprema argentina no aceptó el argumento de la Corte Interamericana para hacer ese tipo de orden20.

En consecuencia, debería seriamente explorarse la búsqueda de un consenso regional respecto de la interpretación tanto de la competencia de la Corte Interamericana, como del contorno de los derechos que se mencionan en la Convención. Este esfuerzo sería útil para aumentar la efectividad de la Corte Interamericana, y con ello, aumentar su legitimidad21.

En verdad, la realidad es que la Corte busca algún grado de consenso, pero en la etapa de supervisión de las sentencias que ella decide22. Por lo tanto, la importancia del consenso es un elemento que se tiene en cuenta para aumentar el cumplimiento de las decisiones. Pero ese consenso se busca ex post.

De todos modos, debe atenderse un posible problema relacionado con la propuesta del cambio de modo de interpretación de la Corte en la que se incluya tener en cuenta el consenso regional. Puede argumentarse que, de seguir a rajatabla esta recomendación, la Corte Interamericana podría adoptar una posición sumamente conservadora. Este es un argumento que no puede dejar de tenerse en cuenta, sobre todo en una región donde el respeto a los derehos humanos y su convalidación por los tribunales locales ha sido muy cuestionado23.

Una posible respuesta es que, para la Corte, asumiendo que algún tipo de consenso regional fuera necesario para aumentar su legitimidad, debería hacer ese esfuerzo en un número importante de casos y en la medida que su legitimidad aumente podría con mayores posibilidades de impacto avanzar con algunos desarrollos interpretativos que pudieran no gozar de un consenso pleno24.

En conclusión, creo que el cambio en la metodología interpretativa de la Corte como la propuesta no debe impedir que, en algunos casos, se vaya más allá del consenso regional. Pero los desafíos interpretativos deberían empezar a ocurrir una vez que la Corte aumente su efectividad, y con ello su legitimidad. En ese momento, esos casos “difíciles” posiblemente sean cumplidos justamente porque el incumplimiento será visto como algo grave para un Estado. Hasta ahora, y como lo demuestra este trabajo, los incumplimientos a lo que decide la Corte son demasiado elevados. De continuar esta tendencia, la consecuencia sería devastadora para la Corte Interamericana porque no sólo su legitimidad estará puesta en duda, sino que, y lo más importante, para los Estados dará lo mismo cumplir o no con el principal tribunal regional sobre derechos humanos.