1. Introducción

El cambio climático es un fenómeno global que ha tomado fuerza en los últimos años como resultado de modelos industriales desmedidos. Sus impactos adversos sobre la población, los ecosistemas y la economía constituyen actualmente uno de los problemas más apremiantes para la mayoría de los países. América Latina y el Caribe son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático debido a su geografía, topografía y a las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve.

Según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014), los usos no moderados de la naturaleza generan factores estresantes en los sistemas naturales. Los riesgos del cambio climático sobre el agua dulce y los ecosistemas que proveen agua aumentan drásticamente, a la par que se incrementan las concentraciones de gases de efecto invernadero (Ministerio del Ambiente, 2012).

Dado que los impactos del cambio climático sobre los sistemas humanos no solo dependen de variables climáticas, sino también de factores sociales y económicos, estos afectan con mayor fuerza a personas y comunidades en condiciones materiales desiguales; esto ocurre con mayor incidencia en Latinoamérica (Sutton et al., 2011). Se establece la importancia del fortalecimiento en la formación en temas relacionados con el cambio climático en ámbitos comunitarios y empresariales, pero con énfasis en la academia y la investigación. Este hecho se corrobora con un estudio llevado a cabo en Nicaragua, que buscó identificar las brechas en relación con el conocimiento del cambio climático (Milán Pérez y Zúniga-González, 2021). El segmento de la población que sufre escasez de agua, así como la que padece inundaciones fluviales se ha incrementado. Uno de los riesgos es el asociado a la inseguridad alimentaria y fallo de los sistemas alimentarios susceptibles de afectación por causa de la variabilidad climática y/o los eventos meteorológicos extremos, tales como sequías y lluvias intensas, en particular para las poblaciones pobres en entornos urbanos, periurbanos y rurales (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014).

En el contexto mundial, la Global Water Partnership - GWP - Asociación Mundial para el Agua, desde 1996, promueve los programas de gestión integral de los recursos hídricos - GIRH a través de programas regionales. Se estudia la aplicación de la GIRH, misma que demanda modificar la manera como la comunidad internacional conduce su accionar respecto a la situación del agua. No existe un plan universal en este sentido, son desafíos que buscan asegurar el agua para las personas, la producción de alimentos, protección de los ecosistemas vitales, manejo de riesgos, creación de capacidades, forjar la voluntad política, promover la colaboración entre fronteras. Todo esto en un delicado balance entre el uso del agua como sustento de la población mundial creciente y la protección del agua en sus funciones y características (GWP, y Comité de Consejo Técnico - TAC, 2000).

Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, en su informe preliminar sobre pobreza, pobreza extrema y derechos humanos en las Américas, reportó que son los países que producen menor cantidad de emisiones los que tendrán sus sistemas naturales y humanos más afectados, debido a sus medios de sustento menos seguros, su dependencia de los bienes naturales, marginación y mayor vulnerabilidad al hambre y a la pobreza (CIDH, 2016).

En este contexto, para que los programas de desarrollo rural sean factibles deben integrar los conocimientos de los actores sociales sobre prácticas agrícolas frente a los efectos del cambio climático. Según Freire (2005), “son muchos los proyectos de naturaleza política o docente que fallaron porque tomaron solamente su visión de la realidad”. En otras palabras, aplicar un modelo global basado en escenarios de cambio climático donde los actores son países subdesarrollados genera acciones nada efectivas, pues no responden a los aspectos climáticos, biofísicos, socioeconómicos y demográficos de cada localidad, debido a que los diseños no integran las capacidades de las comunidades (Beltrán et al., 2015).

Se debe señalar que uno de los bienes ecosistémicos seriamente afectado por el cambio climático es el agua, que en la actualidad ya está degradado debido a la contaminación de las fuentes hídricas; pobladores del cantón desechan insumos agrícolas, aguas residuales, envases plásticos en acequias y ríos principales: Cariyacu, Palacara, Salado, San José, San Vicente y Tupiza. Siendo el mayor número de autorizaciones para uso hidroeléctrico, riego y doméstico; sin embargo, no existe control, planificación ni estudios técnicos de los sistemas de riego. Pero lo que sobresale es la debilidad de las estructuras institucionales para efectivizar la gestión integral del agua, sumada a la débil capacidad técnica y la escasa organización social (GADM de Urcuquí, 2014).

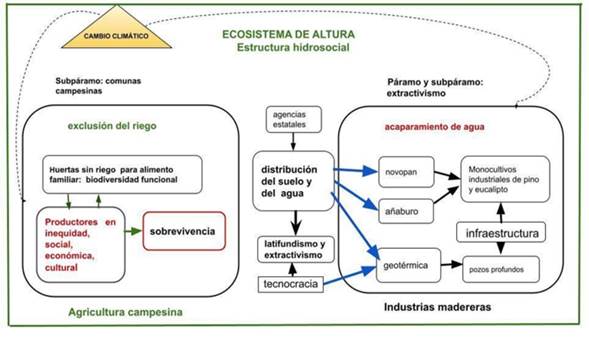

Pero son las poblaciones sin acceso al riego de la zona alta del cantón Urcuquí las más vulnerables debido al acaparamiento, concentración y exclusión del agua por parte de las haciendas y a la perturbación del ecosistema ocasionado por las industrias extractivistas. Señala Gaybor Secaira (2010), que la mayoría de la población rural escasamente accede al riego, esto debido a la colosal concentración en la producción intensiva de un sistema hacendatario predominante.

En este marco, investigar percepciones territoriales en poblaciones marginadas de altura frente al cambio climático se justifica, en tanto que las apreciaciones y las prácticas agrícolas de los pobladores rurales ayudan a la construcción de modelos de gestión de suelo y agua en las condiciones en las que se desenvuelven (Soares et al., 2018). Para esto, en este ejercicio investigativo a escala local, fue conveniente recurrir al enfoque cualitativo, que posibilitó constatar que cada sociedad humana tiene su propia percepción del clima, por lo tanto, sus acciones y reacciones son diferenciadas (Retamal et al., 2011).

Así, el presente estudio de tipo exploratorio indaga el contexto general de las prácticas agrícolas, interpreta y relaciona las percepciones y reacciones de los actores locales de las comunas de altura, Cochapata y Azaya, respecto a los efectos del cambio climático; con lo cual fue posible contrastar los nuevos usos de suelo y correlacionar estos con las otras problemáticas internas y externas del sistema. Se intentó captar el patrón de la realidad investigada para comunicar a las partes interesadas: comunidad científica, diseñadores de políticas, agencias e instituciones afines a la problemática.

En este contexto, se requiere analizar la relación entre percepciones y prácticas agrícolas desde el contexto agro-socio-económico en el ecosistema de la comunidad Cochapata en Urcuquí. Para concluir, nos preguntamos ¿existe relación entre las percepciones sobre los efectos de cambios en el clima y prácticas agrícolas en el ecosistema de altura Cochapata?

2. Materiales y Métodos

2.1. Descripción del método

El presente trabajo se lo realizó con un enfoque descriptivo. Se entrevistó a personas residentes de la zona de estudio sobre cambios en el paisaje, transformaciones del territorio, de la vida familiar, de las acequias, usos del suelo y los eventos socioambientales trascendentes ocurridos durante las últimas cinco décadas. La lectura del paisaje y las entrevistas se realizaron en un período de ocho semanas consecutivas. Los datos sobre prácticas agrícolas, economía campesina y conflictos sobre el acceso al agua fueron abordados con la técnica de observación participante mediante visitas ocasionales a eventos como cosechas, mingas, asambleas. Por ejemplo, se visitó la zona durante las etapas de construcción del estanque de abrevadero. Durante los procesos se recogieron percepciones; además, periódicamente se acompañó a las reuniones en la agencia estatal de aguas por el derecho al abrevadero y la defensa de la acequia Nambal.

2.2. Definición del ecosistema y enfoque

Hace 80 años se propuso el concepto de ecosistema como una unidad básica de la naturaleza, utilizado ampliamente en espacios académicos, científicos y de decisores en temas ambientales. Es también un referente para entender cómo funcionan los seres vivos -incluido el ser humano- y las relaciones con el entorno. En el ámbito académico-científico, el término ecosistema se propone como el concepto marco y teoría central en la ecología para referirse a unidades espaciales donde es posible el ejercicio de zonificación, diagnóstico y gestión del territorio. Por lo tanto, la representación de ecosistema forma parte de un lenguaje referente a sitios naturales específicos importantes para la sociedad (Armenteras et al., 2016).

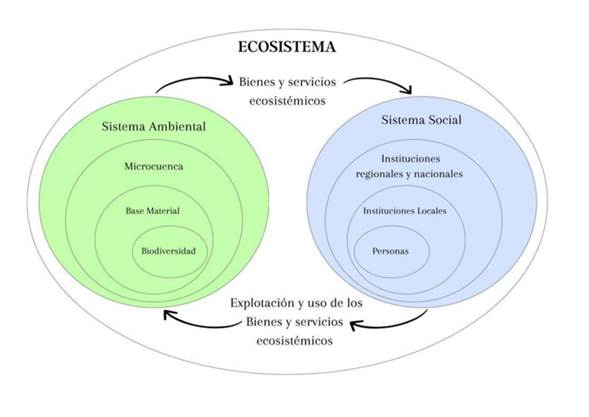

Efectivamente, los criterios para estudiar ecosistemas se derivan de la identificación de problemas graves de degradación del paisaje derivados de inadecuados usos de la tierra y del agua y un alto riesgo de ocurrencia de desastres naturales. En este esquema (Figura 1). Se representa la dimensión de las sociedades humanas dentro de su contexto ecosistémico, en un marco metodológico que incluya estructura, función, perturbación y servicios ecosistémicos afectados con una perspectiva de valoración (Andrade Pérez y Navarrete Le Blas, 2004).

El enfoque de servicios ecosistémicos es el enlace en el estudio teórico-práctico de los ecosistemas, un puente de interacción entre la dimensión social y el ecosistema (Andrade Pérez et al., 2011). Esta visión se originó a partir de las denuncias del movimiento ambientalista sobre los efectos negativos de la contaminación y deforestación (1960-1970); luego, en los estudios sobre la importancia de los ecosistemas sanos para el bienestar humano (1970-1980) y, posteriormente, en la evaluación del beneficio para los seres humanos obtenidos de los recursos naturales (1980-2000). El uso de este enfoque se respalda en la urgencia de reconocer la estrecha relación que existe entre la salud de los ecosistemas y la salud de los seres humanos (Cerón Hernández et al., 2019).

3. Resultados y Discusión

3.1. Descripción general de Cochapata

3.1.1. Ubicación del ecosistema de altura - zona de estudio

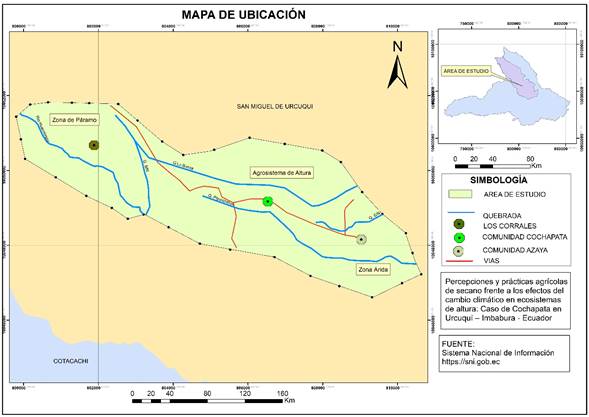

El ecosistema de altura Cochapata está ubicado en la cordillera Occidental Andina de Ecuador, provincia de Imbabura, en la zona rural montañosa del cantón Urcuquí. Pertenece a la microrregión Chachimbiro, microcuenca alta del Huarmiyacu, incluye los cerros Pucará y Huanga, zona abundante en recursos naturales, es parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas (Ministerio del Ambiente, 2014).

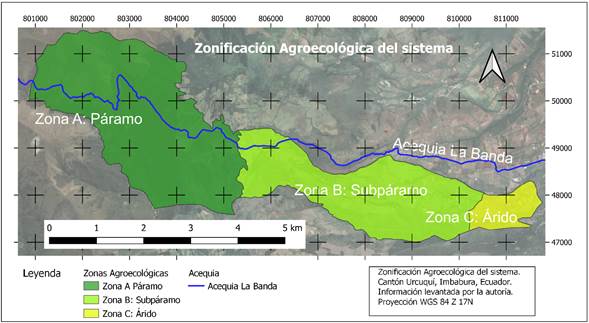

El área de estudio abarcó el páramo comprendido entre Huanguillaro, Taruga potrero hasta el páramo Los Corrales a 4.050 m s.n.m. En el subpáramo Cochapata, 3.700 m s.n.m., viven agricultores campesinos y en la zona intermedia, 2.900 m de altura, se ubican las comunas Azaya y Ajumbuela (Figura 2).

Figura 2 Ubicación del área de estudio (Modificado de Sistema Nacional de Información). / Location of the study area (Modified from National Information System).

Para la investigación se definió el ecosistema como un corte de microcuenca alta. Se realizó la zonificación agroecológica con base en la altitud, lectura del paisaje y uso del suelo: Zona A: correspondiente al páramo, contiene vegetación natural de pajonal, infraestructura de CELEC E.P. (Ministerio de Energía y Minas, 2019), y el monocultivo de pino implantado por las industrias madereras y hacienda Añaburo. Zona B: subpáramo, contiene cultivos y pastos de altura manejados por los pobladores campesinos de Cochapata, monocultivos de pino y de eucalipto. Zona C: los áridos de las comunas Azaya y Ajumbuela, cultivos sin riego, de granos básicos y pequeñas huertas (Figura 3).

3.1.2. Breve historia del ecosistema de altura Cochapata

Con la información recabada se elaboró una sucinta representación de las transformaciones del ecosistema. Se describe el período, las características principales del ecosistema, las tecnologías de producción y la característica sociopolítica. Este cuadro incluye niveles externos del sistema, es decir, la situación del entorno y la institucionalidad nacional (Tabla 1).

Tabla 1 Historia de Cochapata. / History of Cochapata.

| Período | Ecosistema local | Característica socio-política local | Tecnología, cultivos, crianzas locales |

|---|---|---|---|

| Prehispánico | Abundante bosque nativo, abundantes lluvias. | Intercambio de cosechas entre diferentes pisos ecológicos. | Agricultura biológica, caza de venado para alimentación. |

| Invasión española (1570-1820) | Canales de riego preincaico cooptados, latifundios producen cereales y ganado ovino de forma extensiva. | Sistema hacendatario fuerte, modelos de explotación a los pueblos originarios: mitas, concertaje. | Cambios del patrón de cultivos, introducción de especies (caña de azúcar, habas, bovinos, borregos), alto nivel de labranza -empleo de yuntas. |

| Revolución liberal (1830-1960) | Hacienda Añaburo a nombre de José María Pérez y Calixto. | Movimiento campesino busca tierra para quien la trabaja: minifundios. | Extensos llanos de trigo, cebada y ganaderías extensivas de g. vacuno y ovino |

| Ley de desarrollo agrario: latifundismo (1960-1990) | Implementación de maquinaria y agrotóxicos. | Reafirman el acaparamiento de tierra. | Formación de huertas campesinas en los huasipungos (papas, ocas, mellocos). |

| Agua como bien nacional, entrega de concesiones de agua. | |||

| Neoliberalismo: Plutocracia (1990-2000) | Añaburo es vendida a Gloria Mesías, Implantación de industria maderera en el páramo y subpáramo. | Adjudicación de fuentes de agua al agronegocio | Industrias madereras manejan tercerización (no se ofrece empleo a los locales). |

| Capitalismo extractivista: guerra global por los commodities (2007-2022) | Implantación de campamentos (geotérmica y maderera) en el páramo Cochapata, entrega de territorios rurales a transnacionales mineras. | Tecnocracia | Disminuye el caudal de las vertientes, |

| Clientelismo | Variabilidad climática, | ||

| Concesión de territorios rurales al extractivismo; minería transnacional a gran escala. | Incremento de plagas en los cultivos. |

3.1.3. Factores biofísicos

La zona de estudio cuenta con varios climas, el frío húmedo hacia la zona central (3.400 m s.n.m.) y frío del páramo andino en la parte alta a 4.100 m s.n.m. La temperatura varía entre los 0 °C y los 18 °C, dependiendo de la altitud. Las lluvias se presentan desde noviembre hasta mayo, la estación seca se presenta de junio a octubre. Los ríos principales de la cuenca baja son el Palacara, el Huarmiyacu, el Tababara. Existen quebradas profundas como la Chachimbiro, Turucucho, Pijumbí y Azufral y acequias Pisangacho, Mindaburlo (López Males y Zura Quilumbango, 2013, p. 104). En la cuenca alta están las vertientes Nambal, acequias Nambal, Chimborazo (que forman la acequia La Banda) y la Huarmicocha. Sus suelos son de color negro, poco profundos, limosos (2-3 % de materia orgánica), con capacidad de retención de humedad del 10 al 20 %, pH de 7 a 7.5. Pendiente mayor al 70 % en el 48,83 % (pendiente montañosa) no aptos para agricultura (GADP San Blas, 2015). El nivel de erosión ocasionado por actividades productivas llega al 67 %. Según Mafla Pantoja (2015), se establece el uso potencial del suelo en la microcuenca Huarmiyacu: clase IV, determinada por tierras con severas limitaciones (3,06 %); clase V, con tierras cultivables con métodos intensivos de manejo (10,54 %); clase VI, con tierras no cultivables, con severas limitaciones de humedad, aptas para pasto y tierras no cultivables, aptas para fines forestales (86 %); y clase VIII, aptas para la conservación de la vida silvestre (Tabla 2).

Tabla 2 Uso del suelo y cobertura vegetal, microcuenca Huarmiyacu. / Land use and vegetation cover, Huarmiyacu micro-watershed.

| Uso de suelo y cobertura vegetal - microcuenca | Uso actual del suelo | Superficie | |

|---|---|---|---|

| (ha) | (%) | ||

| 1 | Bosque nativo | 543,04 | 35,73 |

| 2 | Cultivo anual | 361,18 | 2,05 |

| 3 | Páramo | 915,43 | 60,23 |

| 4 | Pastizal | 18,22 | 1,20 |

| 5 | Vegetación arbustiva | 16,05 | 1,06 |

| Total | 1.519,95 | 100,00 | |

Fuente: Mafla Pantoja (2015).

Source:Mafla Pantoja (2015).

En el páramo existen 3.400 especies de plantas vasculares y 1.300 especies de plantas no-vasculares, distribuidas en 127 familias y 540 géneros, de las cuales 14 son endémicas de los Andes del norte. En general, páramo y subpáramo han sufrido gran transformación del paisaje (deforestación de la zona de bosque andino), la zona de transición entre bosque y páramo en Ecuador se encuentra bastante afectada (Luteyn, 1999).

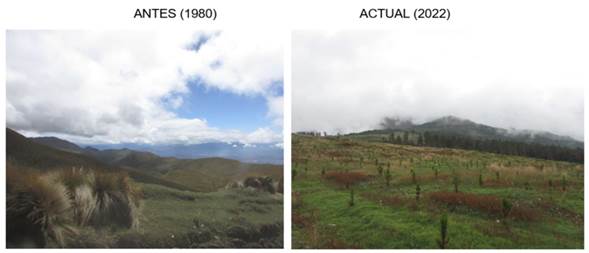

Es evidente la ocupación del páramo de Cochapata por parte del extractivismo maderero. Fotografías del páramo Pucará en 1980 y 2022 muestran la transformación del ecosistema (Figura 4).

3.1.4. Contexto social

Cochapata es un asentamiento humano integrado por 27 familias originarias de la zona alta, antigua gran hacienda Coñaquí. Según la administración política de Urcuquí, la comuna no está categorizada dentro de la junta parroquial. La población se organiza bajo un modelo político-administrativo de Comité Comunitario, inscrito en el Ministerio de Inclusión Social y Económica desde el año 2007, cumpliendo con los aportes regulares, pero sin proyectos de desarrollo. La directiva del comité es renovada cada año en la asamblea y tiene a su cargo la administración del agua de consumo humano y otros temas sobre el devenir de la población. De acuerdo con el censo local, actualmente viven en Cochapata 85 personas. Se indica que en 2014 eran 150 los habitantes que vivían en la zona. Las familias que migran de la zona alta se asientan en las comunas de la zona C (Azaya y El Tablón), espacios que cuentan con transporte hacia los centros educativos.

3.1.5. Contexto agrario

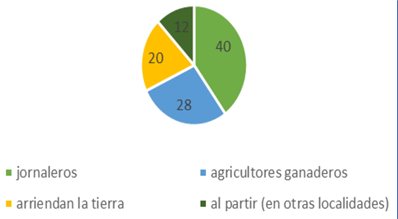

Alrededor de 1964, en el contexto de la reforma agraria, los huasipungueros de Cochapata obtuvieron parcelas de 0,3 1,8 ha. Desde entonces cultivan la tierra para la subsistencia, principalmente. Sin embargo, la limitación en el acceso a la tierra conlleva a que las parcelas se hayan dividido en lotes de 500-2.000 m. Aun así, el 12 % de los campesinos arriendan parcelas en zonas distantes o siembran bajo la modalidad “al partir”, dividiendo las ganancias con el dueño del terreno. Las nuevas familias, hijos y nietos de los huasipungueros, han logrado acuerdos para cultivar pequeños lotes (1.000-2.000 m) en la zona alta, aun habiendo migrado a la zona media donde también cultivan. De esta manera garantizan la alimentación familiar con productos de las dos zonas, manteniendo el modelo de microverticalidad de cultivos. El 20 % de los entrevistados señaló que para pastorear el ganado requieren arrendar tierra, especialmente en época de verano. Indican que el precio de arriendo por cuadra fluctúa entre 15 y 30 dólares por mes, dependiendo de la calidad del pasto. Otros propietarios de tierra en la zona de estudio son: propietarios con extensiones de entre 10 a 50 ha, destinadas a ganadería extensiva y turismo, hacienda Añaburo con 5.000 ha, empresa maderera con 755,80 ha y CELEC E.P., con el proyecto geotérmico Chachimbiro que ocupa 400 ha. El resumen de la información levantada se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3 Acceso a la tierra - Cochapata. / Access to land - Cochapata.

| Tamaño de la tierra (ha) | Propietarios |

|---|---|

| 0,5 - 2,5 | 39 |

| 2,5 - 5 | 5 |

| 10 - 50 | 4 |

| 100 - 1.000 | 2 |

| 1.001 - 5.000 | 1 |

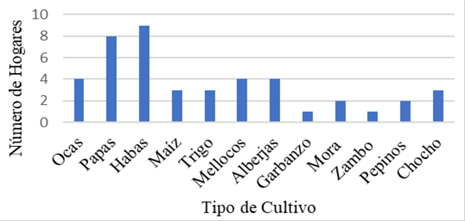

La agricultura en Cochapata es artesanal, de sobrevivencia. Los cultivos tradicionales son la papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosum), melloco (Ullucus tuberosus), haba (Vicia faba), Chocho (Lupinus mutabilis). El cultivo de papa es predominante en las variedades violeta, chola, capira, única. Se prepara el terreno manualmente, incluso el empleo de yuntas de bueyes es restringido, en razón de la disponibilidad económica y de la poca extensión de los lotes. La semilla es la reserva de cada familia, pero, de acuerdo a las entrevistas, en años recientes una plaga acabó con la semilla nativa (Figura 5).

Se procura maximizar el uso del espacio de tierra con policultivos y asociaciones entre papas, habas y hortalizas (diversidad funcional). Otra práctica es la rotación de los cultivos, transforman el potrero improductivo en lotes para sembrar papa, esto lo realizan manualmente o con yunta. Los pastizales son renovados al cabo de 5-10 años.

Otro aspecto que se observó son los nuevos cultivos no tradicionales en la zona: mora (Rubus ulmifolius), pepino (Cucumis sativus) y uvilla (Physalis peruviana). Las razones para esta decisión, según la entrevista, responden a la poca productividad de la papa, precio bajo, incremento de plagas, ausencia de lluvias y excesivo calor de sol.

La siembra de papa inicia en junio, cuando el suelo tiene la humedad adecuada para la germinación, realizan siembras escalonadas para ampliar la disponibilidad de alimento familiar. El calendario de siembras es diferente al de la zona árida donde la temporada de siembra inicia en octubre, el mes con abundantes lluvias.

La ganadería en Cochapata es criolla, son hatos pequeños de acuerdo a la disponibilidad de pasto de cada familia (cuatro reses en promedio). Con base en la observación de campo se puede afirmar que este rubro constituye la inversión económica principal en el uso de la tierra. Eligen la crianza de ganado bovino en lugar del ganado ovino de épocas pasadas debido a la alta mortalidad de las ovejas por parasitosis. Otra modalidad para la cría de ganado bovino en el pasado fue el uso comunal de los páramos (zona ubicada a 4 km) acompañada de campesinos de zonas vecinas (Cahuasquí y Pablo Arenas). Sin embargo, este componente se ha olvidado.

El ganado de los pequeños productores es criado y cebado para la venta a comerciantes intermediarios, quienes llegan a la comuna para adquirir la mercancía y trasladarse a la feria. La poca producción lechera (debido a los pastos pobres y a la práctica de dejar a las crías toda la lactancia) se destina al consumo familiar y a la elaboración de quesos, pocas familias comercializan el queso a costa de sacrificar el consumo propio. Otras crianzas de traspatio son cuyes, aves de corral, porcinos. El ganado caballar (mulas, yeguas y asnos) son importantes para labranza, carga y movilidad.

Sobre los problemas en la crianza de bovinos los entrevistados señalan el incremento de enfermedades. En el año 2015 afectó a la ganadería de la región la estomatitis vesicular bovina, indican que en la comuna Azaya (áridos) la mortalidad fue alta, no así en la zona fría, pues adquirieron antibióticos y desinfectantes tópicos de forma oportuna (Helena V., entrevista 7). El año 2021 los entrevistados reportaron incremento de la mortalidad en terneros neonatos con síntomas de neumonía. Otro comunero (Rigo Ch., entrevista 11) señala que las enfermedades infecciosas causadas por garrapatas (A. ixodidae) también alcanzaron mayor virulencia en la zona alta en los últimos años, además reportan recurrentes casos de diarreas que aducen al agua empozada, ya que los caudales ahora son escasos al punto de anegarse.

Los entrevistados manifiestan que nunca han recibido asistencia técnica en la producción agropecuaria. Las prácticas preventivas de enfermedades infecciosas, como el carbunco, se realizan mediante acuerdos con ganaderos de la zona que organizan esporádicas campañas de vacunación, sin embargo, estas no son constantes. Así, los productores deben lidiar con la incidencia de nuevas enfermedades en la ganadería, lo cual significa un incremento en los gastos.

3.1.6. Contexto económico

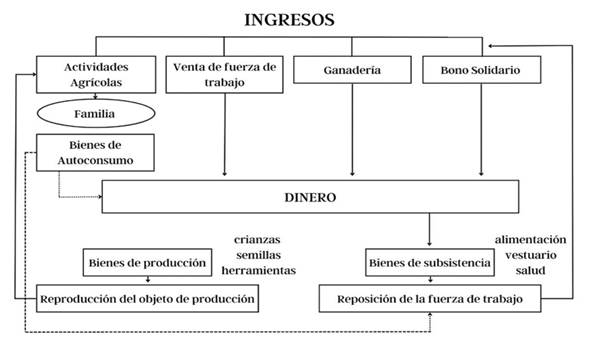

Las familias de Cochapata basan la economía en la producción, ganadería de subsistencia y la venta de fuerza de trabajo como jornaleros en zonas cercanas y mediante movimientos migratorios temporales a otras regiones ayudándose de las relaciones de amigos o parientes que les orientan a buscar plazas de trabajo. Agricultura de sobrevivencia y la ganadería son actividades integradas que implican dedicación permanente por parte de la familia, constituyéndose en un modo de vida de los campesinos (Figura 6).

Los pobladores de Cochapata mantienen relaciones de parentesco, movilidad, intercambio, vivienda, producción y laboral con las poblaciones de la zona media: Azaya, Ajumbuela, Pisangacho y El Tablón. Las características socioeconómicas de estas comunidades son similares, una diferencia es el patrón de cultivos de suelos arenosos y con alto déficit hídrico de estas últimas.

Otra relación de intercambio entre las familias de la zona media y la zona de altura está basada en las cosechas de productos adaptados a diferente piso; en la zona media producen granos básicos, siendo el maíz el producto de mayor interés. Si bien en épocas pasadas el trueque con ocas y maíz era una práctica realizada por mujeres, en la actualidad funciona la compra-venta. En el trabajo de campo se observó que algunos agricultores de Azaya llevan sus cosechas a la zona alta para almacenar en pequeñas cabañas logrando así prolongar la conservación del maíz gracias a las bajas temperaturas.

Los hombres, desde muy jóvenes venden su fuerza de trabajo. En las ciudades grandes se emplean como ayudantes de albañilería con un ingreso de $100,00 por semana, el pago en las haciendas es de $60,00. En la temporada de cosecha de maíz tierno (choclos), los intermediarios de la región contratan campesinos jóvenes como estibadores, quienes soportan jornadas de hasta 18 horas, con un pago semanal de $100,00. En las ciudades distantes, a fin de ahorrar dinero para el hogar restringen gastos de alojamiento y alimentación compartiendo y soportando precariedad. Este ingreso por venta de fuerza de trabajo es ocasional por lo que se estima un promedio de $1.924,00 al año.

Para el estudio del aspecto económico se sumaron los ingresos anuales: bono solidario de $70, 00 (siempre a nombre de la mujer), el ingreso del hombre como jornalero en la zona baja $240,00 venta del ganado cebado $70.00 (una cabeza de ganado al año), las pequeñas ventas de las cosechas anuales no son significativas en el ingreso monetario. Se estimó que la familia (con un integrante como jornalero) pudo obtener un ingreso mensual de $385,00. Se relaciona este ingreso con el costo de la canasta básica familiar - CBF del año 2021 que fue $716,14. Este ingreso es transformado en especies: compra de granos básicos a productores de otros pisos o aquellos que la familia no cultivó en la temporada, compra de ganado para el nuevo ciclo de engorde, semilla, abonos, animales de carga, herramientas. En la Figura 7 se muestra un esquema mental de lo indicado.

3.1.7. Estructura hidrológica en el ecosistema

El estudio de flujos de materia, energía y agua se corresponden con el estudio de los ecosistemas. Puesto que el páramo cumple la función de colectar, preservar y abastecer el agua a la región, a continuación, se describe la oferta, distribución y demanda de este bien ecosistémico. Para lo cual se solicitó a la ex-SENAGUA el listado de autorizaciones de uso de agua en la zona de estudio, el informe refleja el uso del agua que nace en la cuenca alta y se distribuye en las poblaciones de Cochapata, Azaya, Ajumbuela, Chachimbiro, Tumbabiro, San Francisco.

El informe de SENAGUA refleja que el uso del agua de riego corresponde a 84 %, en la industria del turismo el 8 % y 0,51 para la soberanía alimentaria. El informe cuantifica 57 autorizaciones, de las cuales 15 (26 %) son autorizaciones de 10 a 50 l/s y 42 (74 %) son de 0,04 a 9 l/s (Tabla 4).

Tabla 4 Distribución del agua que nace en el ecosistema. / Water distribution originating in the ecosystem.

| Usos del agua | L/s | % |

|---|---|---|

| Riego | 319,17 | 84,21 |

| Termal | 32,69 | 8,63 |

| Doméstico | 12,16 | 3,21 |

| Turístico | 13,05 | 3,44 |

| Soberanía alimentaria | 1,93 | 0,51 |

| 379 | 100.00 |

Fuente: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. (2022).

Source:Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. (2022).

3.2. Percepciones sobre los cambios climáticos

Los pobladores manifestaron que en los últimos años se han evidenciado cambios en el clima. La mayoría mencionó que el clima de la zona tiende a ser caluroso y esto ocasiona que la tierra pierda humedad muy pronto. Los pobladores de la zona media señalan que tendrán que abandonar los campos de manera definitiva y buscar otros medios de vida en las ciudades.

Los efectos del cambio climático percibidos por los productores, tanto de la zona alta (B) como los de la zona árida (C) coinciden en el aumento del calor, incertidumbre en la llegada de las lluvias. Sobre el efecto de los cambios observados en los cultivos indican que es notorio el incremento de plagas y enfermedades: mosca del ganado (Haematobia irritans), infecciones por garrapata (Acari ixodidae), plagas de la papa (que aumentó drásticamente desde el año 2018). Otra respuesta frecuente es la poca humedad que el suelo puede conservar, con lo cual el pasto se empobrece y los cultivos sufren estrés hídrico.

3.3. Percepciones sobre la distribución del agua

Se recabaron percepciones de los actores locales sobre la distribución del agua proveniente de los páramos, sobre conflictos, necesidad de riego, interés en prácticas de cosecha de lluvia, cambios relacionados al cambio climático. Se encontró que los pobladores conocen a fondo y valoran su entorno: fuentes, quebradas, ríos, acequias, historias, injusticias, conflictos, apropiación, usos y cualidades de las vertientes.

Las respuestas predominantes fueron sobre la inequidad en el reparto del agua desde la agencia estatal que favorece a las haciendas, a las empresas madereras y al proyecto geotérmico. Se relató la vieja práctica de los terratenientes de cooptar a un comunero como vigilante de las acequias con lo cual se infunde temor a un posible uso informal del agua por parte de los comuneros. Este empleado es adoctrinado para “cuidar” el agua a favor del hacendado, así pues, se convierte en un “policía” de la hacienda dentro de la comuna. Otra práctica de los latifundistas en la región es lograr hacerse fácilmente con la autorización del agua de las vertientes y entubarla hacia las haciendas perturbando la ecología del paisaje y los usos que otros actores puedan dar a las vertientes (abrevadero).

Sobre los conflictos alrededor del agua, durante el desarrollo de la investigación se pudo observar la pérdida de la vertiente Nambal, mediante prácticas burocráticas que maltratan al campesino al desconocer los procesos que comunas campesinas plantean a la agencia.

Sobre las percepciones de los derechos de riego y abrevadero para agricultura de subsistencia, doce personas respondieron que no saben que tienen derechos, consideran que solo los hacendados tienen derechos a tener agua. Cinco campesinos se abstuvieron de responder.

Sobre los beneficios de los métodos de cosecha de lluvias, la respuesta de doce comuneros fue positiva, argumentaron sobre las implicaciones de la infraestructura para captar lluvias, sobre el material para la fabricación de estanques. Las tres respuestas en contra de esta tecnología se basaron en un clima lluvioso en la zona de altura, recalcan que no es así en las zonas bajas donde las temporadas secas son prolongadas y la agricultura se ve bastante afectada.

Por último, se recogieron percepciones sobre la necesidad de riego, trece comuneros respondieron positivamente sobre la necesidad de contar con agua de riego, con lo cual incrementarían la productividad tanto de los pastos como de los cultivos. Cuatro entrevistados señalaron que la agricultura de temporada es mejor.

3.4. Prácticas agropecuarias

Los productores planifican las estrategias de cultivos con base en la disponibilidad de recursos, condiciones climáticas, saberes y tecnologías locales, destino de la cosecha. Los productores de la zona alta destinan los cultivos al consumo familiar y muy poco a la venta en el entorno (vecinos y familia adquieren los pocos excedentes de la cosecha), también la clasificación de las papas cosechadas es diferente a la exigida por el mercado. Los agricultores de los áridos procuran obtener productos uniformes y de buen tamaño (pimientos) destinados a mercados mayoristas mediante mayor cantidad de agrotóxicos, a pesar de esto los rendimientos son bajos ya que el suelo es arenoso, con poca materia orgánica, erosionado por escorrentías y escasas lluvias.

En la Tabla 5 se resumen las principales prácticas agropecuarias que realizan en la actualidad los pobladores de la zona fría.

Tabla 5 Prácticas agrícolas en Cochapata - zona alta. / Agricultural practices in Cochapata - highland zone.

| Identificar la humedad adecuada del suelo para lograr alta germinación |

| Conocer la aptitud del suelo y los cultivos adaptados a las condiciones biofísicas |

| Ensayar nuevos cultivos (orientados al mercado: uvilla, pepino, mora) |

| Policultivos, asociación y rotación de cultivos (diversidad funcional) |

| Dividir el predio en lotes pequeños (alimento por más tiempo) |

| Labranza manual y en pocas ocasiones con tracción animal |

| Hacer sangraderas (drenajes) |

| Bajo uso de agrotóxicos (por su alto costo) |

| Asegurar disponibilidad de alimentos a partir de las siembras (papas, habas, trigo) |

| Mantienen la tradición de “prestamanos” |

| Utilizan abono de cuyes para las huertas de traspatio (hortalizas) |

Seguidamente, se elaboró el esquema que resume la transformación de las prácticas que los informantes mayores de 60 años de la zona alta recuerdan y explican, y la motivación que promueve el cambio (Tabla 6).

Tabla 6 Transformación de prácticas agropecuarias - zona alta. / ransformation of agricultural practices - highland zone.

| Antes | Actual | Motivación |

|---|---|---|

| Cultivos adaptados al clima | Nuevos cultivos | Buscar precio y mercadeo |

| Producción sin agrotóxicos | Uso de agrotóxicos | Surgen muchas plagas |

| Conservación de semillas tradicionales | Compra de semillas/conservación con agrotóxicos | Aparecen plagas |

| Estimación de la temporada de lluvias mediante saberes ancestrales | No es posible predecir la temporada de lluvias | |

| Consumo, trueque y venta de las cosechas | Consumo de las cosechas | |

| Mingas y “prestamanos” para agricultura | “Prestamanos” | Práctica ancestral funcional y relación humana |

| Desmonte y quema (trocha) para cultivos | Ya no existen espacios para hacer suelo agrícola | Conocen beneficios de la quema controlada |

| Haciendas con cultivos extensivos de trigo y ganado bovino | Monocultivos de pino y eucalipto, empresas y megaproyectos, quema de páramo para plantación de pino | Capitalismo extractivista, tecnocracia, sin regulación |

| Disponibilidad de agua en las acequias para abrevadero | Estanque de cemento que almacena los remanentes para abrevadero | Escasez de agua en las acequias, enferma el ganado |

| Menos plagas en los cultivos | Comprar abonos sintéticos y pesticidas | Cada año aumentan las plagas |

| Menos enfermedades en los animales (tratamientos con plantas nativas) | Compra antibióticos, suplementos minerales | Nuevas enfermedades del ganado |

Los informantes de la zona árida tienen diferentes prácticas agrícolas en razón de las condiciones climáticas diferentes, pero con similares condiciones socioeconómicas que se resumen en la Tabla 7.

Tabla 7 Prácticas agrícolas de secano - zona árida (C). / Rainfed agricultural practices - arid zone (C).

| Esperar las lluvias para preparar el terreno |

| Cultivos de frejol, lenteja, garbanzo, maíz, pimiento y huertas frutales para mercados mayoristas |

| Poca diversidad funcional |

| Terrenos laderosos sin contención de escorrentías |

| Uso de agrotóxicos (herbicidas, insecticidas) |

| Labranza con maquinaria pesada |

| Herederos venden la tierra a bajos precios (carecer de riego abarata la tierra) |

De igual forma, se sintetizaron las prácticas pasadas, las actuales y la motivación para transformar dichas prácticas (Tabla 8)

Tabla 8 Transformación de prácticas zona árida (C)

| Antes | Actual | Motivación |

|---|---|---|

| Cultivos de temporada (fréjol, lenteja, garbanzo, maíz) | Emigrar, venta de la tierra | Bajo rendimiento, suelos erosionados, alto costo de insumos |

| Producción sin agrotóxicos | Dependencia de agrotóxicos | Han comprobado que el suelo no produce sin agrotóxicos |

| Menos plagas en los cultivos | Cada año aumentan las plagas | Comprar insecticidas y demás agrotóxicos |

| Conservación comunitaria de semillas | Compra de semillas de acuerdo con la demanda del mercado | Los adultos mayores no tienen más opciones de vida |

| Cambio y escasez en la temporada de lluvias | Solicitar a SENAGUA acceso al riego | Saben que hay agua sin usar, estrés hídrico en los cultivos, ejemplo de otras comunas |

| Trueque y venta | Venta en mercados mayoristas | Esperanza en alcanzar un buen precio de la cosecha |

| Mingas y “prestamanos” para agricultura | Contratar fuerza de trabajo | Se perdió la costumbre |

| Haciendas con cultivos extensivos de trigo | Hacienda y empresa maderera cultivan eucalipto | Capitalismo extractivista sin regulación |

3.5. Escasez de agua en las vertientes

En Cochapata, las percepciones de los campesinos coinciden en describir la disminución del caudal de agua en las acequias durante las últimas décadas. Los entrevistados relatan que las vertientes Nambal y Huarmiyaku están disminuyendo, tal es la escasez en las acequias que se han visto obligados a construir, cerca de la vertiente, estanques para captar y almacenar los remanentes y así poder abrevar al ganado (Figura 8).

Figura 8 Estanque para solucionar la escasez de agua en las acequias. / Pond to solve water shortage in the irrigation ditches.

Al indagar sobre las causas de dicha escasez, las respuestas se refieren a la implementación de los cultivos de eucalipto y pino en la zona de recarga de agua. Los entrevistados perciben la relación entre el estado de madurez de los árboles maderables y la oferta de agua en las vertientes (etapas de renovación de pinos - aumento de caudal y viceversa). Se pudo constatar la existencia de un pequeño bosque de alisos (Alnus acuminata) plantado por un finquero cerca de la vertiente a fin de atraer el agua.

En este apartado se interpreta la estructura, función, perturbación, bienes ecosistémicos (suelo y agua), diversidad funcional, desde las dimensiones agroecológicas del paisaje y la estructura (distribución) del agua.

Se concibe el objeto de estudio -ecosistema de altura Cochapata- como un sistema complejo constituido por personas y naturaleza profundamente entrelazadas y en evolución. Este, a su vez contiene subsistemas, cuyos flujos producen interacciones que resultan en alteraciones socio-ambientales, intereses distintos, relaciones de poder y condiciones de vulnerabilidad. Los subsistemas, ambiente, agroproductivo (campesino e industrial) e hidrológico, se relacionan internamente y con el entorno (lo que se dejó fuera del sistema). Así, materia (biomasa), energía (trabajo, insumos) y agua fluyen dentro y fuera del ecosistema, a favor de uno o de otro demandante.

Esto refleja que las poblaciones estudiadas no se constituyen como sociedades armónicas, al contrario, se observan escenarios donde los diferentes actores asumen diferentes objetivos y niveles de poder y en ese ámbito despliegan su accionar dando forma a sistemas sociales en desequilibrio y transformación.

La interpretación de la estructura, función y valoración del ecosistema muestra cómo las empresas extractivistas implantadas en el páramo despliegan gran contingente de infraestructura, explotan los bienes y servicios del ecosistema, provocan degradación ambiental, disturban el páramo con la implantación de 475 ha de especies forestales de alta demanda hídrica, erosionan el suelo, alteran y desvían caudales (modos de privatización local del agua). En consecuencia, las sociedades campesinas no acceden a suficiente tierra, riego ni abrevadero, escasamente usan el suelo para su alimentación en condiciones de sobrevivencia y vulnerabilidad ante los efectos de los climas cambiantes.

En añadidura, la afectación de la industria maderera al almacenamiento de agua provoca disminución de los caudales que beneficiaban a pequeños productores ganaderos de la comuna Cochapata. De acuerdo con investigaciones similares, existe relación entre la disminución de los caudales y la industria de la madera. La industria extractivista, implantada desde 1980, a la vez, tuvo el poder de forjarse autorizaciones de las vertientes y conducir las acequias a los predios, con lo cual las acequias desaparecen del paisaje y dejan sin abrevadero de animales a los campesinos.

Todo lo señalado ocurre en contextos de calentamiento global que reflejan sociedades rurales previamente vulneradas por estructuras socioeconómicas de inequidad, sin posibilidad alguna para enfrentar los efectos adversos del fenómeno climático (Figura 9).

4. Conclusiones

El estudio de las percepciones y las prácticas frente a los efectos del cambio climático deja algunas conclusiones.

Estudios a nivel regional muestran que la zona posee climatología heterogénea, con un cambio de tendencia en los índices de precipitación y temperatura, a partir de los años 90, Andrango (2018) concluyó, con el 95% de confianza, que sucedieron cambios significativos en el comportamiento de la temperatura durante las últimas dos décadas. En específico, los valores de temperatura mínima están aumentando de 0,6 a 12 ºC (Andrango Quisaguano, 2018). En concordancia, los pobladores perciben los efectos en su cotidianidad, pero no contextualizan el fenómeno como tal ya que predominan otras zozobras de su quehacer como agricultores: mercados perversos, desempleo, migración, baja productividad de los cultivos, incremento de plagas. El incremento de plagas en los cultivos y en la ganadería fue la inquietud generalizada, sin embargo, no se podría relacionar de forma unidireccional la incidencia de cambios climáticos con el incremento de aquellas ya que la agricultura y la salud de los individuos son sistemas complejos multifactoriales, no lineales y alejados del equilibrio. Se concluye que la variabilidad climática está presente, siendo un factor que complejiza las actividades agrarias principalmente y la vida en general de los pequeños productores campesinos.

La adaptación de los campesinos al cambio climático en América Latina y el Caribe está limitada por las prácticas institucionales y las políticas agrarias. Esta escasa capacidad institucional provocaría impactos dramáticos ante eventos climáticos extremos en frecuencia, intensidad y/o duración. Se requiere un papel más activo de los gobiernos para subsanar estas condiciones. La política pública tiene aún que enfrentar el reto de integrar la variabilidad climática en sus prácticas y políticas (Conde-Álvarez y Saldaña-Zorrilla, 2007).

Así, las teorías con respecto a las variables que inciden en la intención de adaptación de los pequeños agricultores ante el cambio climático señalan que estas se clasifican en tres grupos: socioeconómicas, demográficas y psicológicas. Dentro de las socioeconómicas, prevalecen en la intención de adaptación: género, edad, educación formal, experiencia agrícola, propiedad de tierras y capital material, forma de tenencia de la tierra, acceso al crédito y tamaño de las tierras. Con estas variables, Ladines Zambrano (2022) concluyó que el 68,5 % de los pequeños agricultores no tienen la intención de adaptarse al cambio climático, su estudio descriptivo sugiere que la intención de adaptación de los pequeños agricultores ante el cambio climático aumenta con mayor nivel de escolaridad, mayor experiencia agrícola, disposición de tierras propias y acceso al crédito. Por el contrario, quienes sufren de baja disponibilidad de recursos e información acerca del cambio climático tienen dificultades para tomar estrategias adaptativas.

Los ingresos provenientes de la explotación de la tierra son insuficientes para la subsistencia, lo cual los obliga a la búsqueda de ingresos externos vendiendo su fuerza de trabajo. Estas características ubican al campesinado como objeto de explotación múltiple: en el precio que el mercado impone a sus cosechas, en el precio que debe pagar por las mercancías que adquiere y en la fuerza física que está obligado a entregar al mercado de trabajo. Este subsistema se diluye en el conjunto del sistema económico nacional (Ladines Zambrano, 2022).

Señala Mendoza Ospina (2017): “El campesinado se constituye en el actor social más relevante de la realidad rural y de la economía nacional, pero al mismo tiempo, se instaura como una de las principales víctimas de la disputa por la distribución, tenencia y uso de la tierra”. Esto constituye una deuda social y política de los Estados con el sector rural, ya que el campesinado es uno de los actores más vulnerados con la exclusión por parte de ese Estado, de su institucionalidad y de la sociedad en general. La desatención estatal es una de las principales causas de su vulnerabilidad (Mendoza Ospina, 2017), en consecuencia, el campesinado está obligado a buscar capacidades que le permitan sobrevivir a los diferentes contextos y situaciones.

Otra conclusión surge al constatar que en el sistema social estudiado no tienen acceso a producción en tierra comunal para siembra o pastoreo. La lógica de supervivencia de las comunidades en el pasado estuvo dirigida hacia la organización comunal sobre tierras para pastoreo y cultivos. En la actualidad, los pequeños propietarios, minoristas, restringen la producción a la subsistencia familiar (limitando el intercambio en el mercado de bienes complementarios). Esto refleja que en el ámbito rural estudiado existe la categoría de los sin tierra, aquellos campesinos que no poseen elementos materiales de unificación, por lo tanto, se desintegran como miembros de las comunas -y como seres humanos- viéndose obligados a incorporarse a otras formas de sobrevivencia a cambio de un salario, o simplemente a emigrar (Comisión Económica para América 'Latina - CEPAL, y Programa die las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, 1983). Esto indica que las comunidades campesinas son excluidas de los bienes ecosistémicos, tierra y agua, que son abundantes en el ecosistema, pero distribuidas de manera inequitativa desde la época colonial, por lo que se concluye que la situación de sobrevivencia es causada principalmente por injusticia redistributiva, lo cual incrementa el riesgo ante cambios climáticos inminentes.

En el estudio de la estructura hidrológica del ecosistema de altura se encontró que la fuente de la acequia La Banda, ubicada en los páramos profundos, tiene abundante caudal, no así las fuentes cercanas a los monocultivos de pino. Se encontró también que las empresas extractivistas de la madera, el sistema hacendatario y el proyecto geotérmico son beneficiarios directos del bien ecosistémico agua. Se constató que las agencias oficiales, gobiernos locales y demás instituciones permiten el acaparamiento del agua excluyendo a los pequeños productores campesinos del agua para riego y abrevadero. Por lo tanto, se concluye que los efectos del cambio climático afectan a poblaciones que han sido excluidas, cuya vulnerabilidad previa es alta, debido a estas estructuras sociopolíticas excluyentes.

En efecto, se encontró que las fuentes de la cuenca media (acequia Nambal, fuente Guarmiyacu) muestran escasez. Según las percepciones y el análisis de usos de suelo y los procesos de acaparamiento del agua por parte de los latifundios existe escasez de agua en dichas vertientes. Los pobladores asocian la carestía de agua al período de implantación de la industria maderera. Entonces, es probable que la disminución de agua en las fuentes esté directamente asociada a la implantación de los monocultivos de pino y eucalipto que se instalaron en el ecosistema a partir de 1980 y que avanza a escalas intensivas y extensivas sin regulación alguna.

Además, las mismas empresas extractivistas desvían las acequias hacia sus instalaciones privadas, despojando de los usos y costumbres de abrevadero a los pobladores locales y alterando el paisaje. Este hecho provocó el conflicto local y una desigual disputa ante la agencia de aguas. Los personeros de la ex-SENAGUA desconocieron y maltrataron al actor campesino durante dos años, al cabo de los cuales la acequia fue entubada hasta las instalaciones de la hacienda. Este caso demostró el clientelismo y la tecnocracia como fallas de reconocimiento al campesinado como sujeto con derechos, lo cual refuerza la desigualdad social. Negar el respaldo institucional, inclinarse a las contradicciones de la política económica neoliberal con visión economicista es despojar y excluir al campesinado de su capacidad como sujeto social (Milán Pérez y Zúniga-Gonzalez, 2021).

Sobre el uso de suelo, se encontró que la zona de páramo está ocupada por industrias madereras con monocultivos de pino y ciprés en el páramo y eucalipto en la zona del subpáramo y en los áridos, dichas plantaciones se caracterizan por su alta demanda hídrica. También está el proyecto geotérmico Chachimbiro-CELEC E.P., con gran infraestructura en su ocupación (campamento, estanque, conducción de agua, perforación de pozos, carreteras, etc.) (Ministerio de Energía y Minas, 2019). En el subpáramo habita la comunidad campesina de pequeños propietarios que usan la tierra para obtener bienes de sustento familiar a base de su fuerza de trabajo. En la zona árida se encuentran comunidades campesinas que realizan agricultura marginal. En esta zona se evidencia suelos bastante erosionados por escorrentías.

El uso de suelo para la industria maderera, implementada desde 1980 por la hacienda latifundista y por la empresa maderera durante la última década en el ecosistema páramo, no tiene regulación de los entes estatales. Esto demuestra la debilidad institucional del gobierno que favorece sistemáticamente a los grandes propietarios al permitir que el poder capitalista pase por alto cuidados ambientales en ecosistemas frágiles como son los páramos.

Sobre la relación entre provisión de agua y forestación industrial, la regulación hidrológica del páramo está dada por el suelo y por sus altos contenidos de materia orgánica. En páramos húmedos se pueden encontrar contenidos de carbono orgánico superiores al 40 %, en páramos más jóvenes se encuentran contenidos de entre 2 y 10 % (3,5-10 kg m-2), magnitud similar a la encontrada en páramos más secos. Investigaciones reportan que los suelos bajo plantaciones de pino registraron reducciones en la retención del agua y en el contenido de carbono orgánico del suelo. Los horizontes superior e inferior del suelo bajo plantaciones de pino de 25 años tuvieron respectivamente un 35 y 57 % menos carbono orgánico que los suelos con pajonales. Mientras que el contenido de humedad del suelo para humedades de saturación, capacidad de campo y punto de marchitez, se redujo en un 14, 55 y 62 %, respectivamente. La humedad de saturación es similar entre pajonal y cultivo de pino, mientras que se produce una reducción significativa en el suelo bajo pinos para la humedad de capacidad de campo y de punto de marchitez. Estos datos indican un cambio en la distribución del tamaño de poros y quizás una reducción de poros finos. La pérdida de materia orgánica del suelo puede ser la causante de la reducción de su capacidad de retención de agua (Llambí et al., 2012).

Las plantaciones de pinos, si bien contribuyen a la acumulación de carbono en los árboles, reducen la cantidad de carbono almacenada en el suelo. La perturbación está en la transferencia de carbono desde el reservorio suelo a la madera del monocultivo. Así, el impacto es negativo cuando la plantación es cosechada, ya que incluso la capa de hojarasca suele ser quemada antes de realizar una nueva plantación (Llambí et al., 2012).