1. Introducción

El Ministerio de Educación del Ecuador promueve el máximo desarrollo de las capacidades en los estudiantes. Mediante la aplicación de metodologías pertinentes y relacionadas a la participación, individual y/o colaborativa favoreciendo el pensamiento crítico y racional, al realizar actividades de lectura e investigaciones. Al respecto, Brito et al. (2019) manifiesta que: “contribuye desde dos ámbitos: el cognitivo relacionado con el desarrollo intelectual y el formativo-axiológico, relacionado con el desarrollo de la personalidad” (pág. 304). Es por ello por lo que, se recomienda el uso y la gestión de laboratorios educativos. Con la finalidad de fortalecer la calidad de la educación, principalmente en la adquisición y fortalecimiento de habilidades científicas en los estudiantes.

Es preciso mencionar que la labor del docente es orientar en el proceso de aprendizaje empleando diferentes metodologías y estrategias didácticas dentro del aula. De esta manera el estudiante construye su propio conocimiento de forma individual y/o colaborativa. En este estudio se emplea la experimentación como estrategia didáctica donde el estudiante analiza los fenómenos de manera directa. Además, Cueto y García (2017), indican que: “se produce un aprendizaje significativo. Los alumnos, que ya poseen unos conocimientos previos teóricos, van a ser capaces de relacionar la práctica con la teoría” (pág. 48)

Actualmente, a nivel experimental se aplican metodologías tradicionalistas como es el caso de prácticas experimentales. Para este tipo de prácticas se emplea el uso de guías de laboratorio. Durante este proceso se percibe cierto estancamiento cognitivo en los estudiantes, debido a que se facilita toda la información en ese documento. Por tanto, el estudiante no se esfuerza en reflexionar, investigar, ni involucrarse en construir su propio conocimiento. Esta problemática ha sido señalada por Llorente, (2016) en su artículo, donde examina el impacto de las prácticas experimentales en el aprendizaje y la motivación de los alumnos. Aunque, destaca que las prácticas experimentales pueden motivar y generar buenos resultados en el aprendizaje, también advierte sobre la necesidad de avanzar hacia enfoques más desafiantes. Su estudio concluye que la aplicación consecutiva de prácticas experimentales puede frenar el desarrollo cognitivo. Además de limitar la capacidad de los estudiantes para reflexionar, investigar y participar activamente en la construcción de su propio conocimiento.

Ante esta problemática, se realizó una investigación no experimental, con alcance correlacional, para estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se empleó la metodología de investigación abierta mediante la planificación y elaboración de un modelo pertinente en las prácticas de laboratorio, denominado hoja ruta. El estudio fue realizado en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Nuestra Familia”. De este modo, en el presente estudio se plantea analizar la investigación abierta en la práctica de laboratorio y su relación con el aprendizaje de la Química. Considerando a la Estequiometría como eje principal del aprendizaje en todos los niveles de bachillerato. Para lo cual se desea determinar la influencia de la práctica abierta de laboratorio con la finalidad de identificar el proceso de la investigación abierta.

La relevancia de este estudio radica que, al realizar una exhaustiva búsqueda en las bases de datos locales y nacionales, no se encontró ninguna investigación semejante donde se considere la variable independiente de este estudio, es decir, la investigación abierta en la práctica de laboratorio. No obstante, se encontró trabajos de titulación donde se emplea las prácticas experimentales con el uso de guía de laboratorio como herramienta didáctica. Es por ello, que este estudio es de utilidad para ampliar y actualizar los datos sobre el aprendizaje de la Química. Así como, propuestas para mejorar la calidad educativa y el sistema enseñanza-aprendizaje en el Ecuador.

Este estudio se enfrenta a diversas dificultades y desafíos que pueden afectar la interpretación de los resultados y la generalización de las conclusiones. Primero, la implementación de la investigación abierta en la práctica de laboratorio puede encontrar falta de familiaridad entre los estudiantes, lo que podría influir en la efectividad de la metodología propuesta. Finalmente, la dificultad para controlar todas las variables externas que podrían influir en el proceso enseñanza-aprendizaje puede afectar la validez interna del estudio. A pesar de estos desafíos, abordar estas dificultades proporcionará una base sólida para futuras investigaciones, y mejoras en la implementación de la investigación abierta en el contexto educativo de la Química.

A pesar de los objetivos ambiciosos y la relevancia identificada, este estudio enfrenta ciertos límites que deben ser considerados al interpretar sus resultados. En primer lugar, está la limitación geográfica y de nivel educativo podría afectar la generalización de los hallazgos a otras instituciones educativas o niveles académicos. Asimismo, la selección de la Estequiometría como eje principal del aprendizaje, puede limitar la aplicabilidad de los resultados a otras ramas de la Química. Por último, el estudio no aborda factores externos, como las condiciones socioeconómicas o culturales de los estudiantes, que podrían influir en los resultados. Estos límites ofrecen oportunidades para futuras investigaciones que puedan expandir y contextualizar los hallazgos del presente estudio. El presente trabajo se encuentra articulado dentro de la línea de investigación “Educación, ciencia, tecnología e innovación” y resume los elementos y consideraciones más importantes que fueron desarrollados en su totalidad en el trabajo de tesis de (Faican-Juca, 2023).

Este artículo sigue una organización clara y sistemática, comenzando con una revisión bibliográfica que establece el contexto y fundamenta la investigación. A continuación, se detalla la metodología empleada en el estudio, proporcionando una descripción de los procedimientos utilizados para obtener datos significativos. Los resultados derivados de la ejecución de los instrumentos de recolección de datos se presentan de manera integral, seguidos por una discusión. Finalmente, el artículo concluye con un apartado que resume las principales contribuciones y conclusiones extraídas del estudio.

2. Revisión bibliográfica

2.1. Enseñanza-aprendizaje de la Química

En la actualidad, Garcés y otros señalan que la enseñanza y aprendizaje de la Química continúa siendo un proceso complejo. No solo consiste en la adquisición de conocimiento teórico, además tiene como objetivo adquirir y fortalecer habilidades, destrezas y competencias en el estudiantado (Garcés et al., 2018, pág. 231-345). Siendo estas el pensamiento crítico, resolución de problemas, habilidades cognitivas y de comunicación, capacidad para formular hipótesis, experimentación e interpretación, entre otras. Por esta razón, Rodríguez y Cruz afirman que” es crucial que un docente posea no solo un profundo conocimiento de la materia que enseña, sino también habilidades pedagógicas sólidas” (Rodríguez y Cruz, 2020, pág. 1). “La habilidad para comunicar conceptos complejos, motivar a los estudiantes y evaluar su progreso son aspectos esenciales que se derivan de una formación pedagógica, contribuyendo así a una educación más integral y significativa” (Lorduy y Naranjo, 2020; Martínez et al., 2018).

2.2. Experimentación como estrategia didáctica

El docente según Neira mediante la experimentación optimiza y fortalece el aprendizaje significativo. Mientras que, con la planificación, y diseño pertinente de las prácticas de laboratorio, se garantiza la adquisición del conocimiento nuevo y su relación con el conocimiento previo (Neira, 2021). De esta manera, la experimentación es una estrategia eficaz al facilitar a los estudiantes momentos idóneos para aprender y fortalecer su autonomía y su curiosidad. Como comprueba Molina et al. (2018) al afirmar que:

El profesor determina en gran medida las actitudes de los estudiantes y los desempeños de estos dentro de un curso, la conducción que haga del curso y el uso que exponga de las metodologías didácticas puede generar una mejor o peor formación (p. 54)

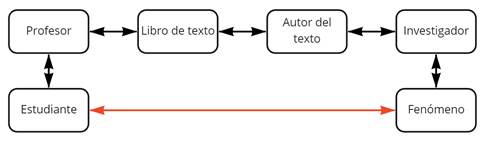

Como se observa en la figura 1, Hernández aborda sobre la metodología aplicada en la enseñanza teórica y en la experimental difieren en la intervención y acción de los estudiantes, por lo tanto, también existe una diferencia en el proceso cognitivo a desarrollar. Durante una enseñanza teórica, el estudiante se involucra indirectamente con el fenómeno dado y explicado por el docente, produciendo un aprendizaje pasivo y receptivo. Esto implica un bajo proceso cognitivo relacionado con la adquisición de conocimientos. Hernández enfatiza también que, en la enseñanza experimental, el estudiante tiene una participación y directa en el proceso de aprendizaje. Debido a que intervienen procesos cognitivos como observación, análisis, deducción entre otras, provocando interés, curiosidad e indagación (Hernández, 2013, pág. 86-108).

Figura 1: Comparación entre enseñanza teórica y experimental. Tomado de: (Hernández, 2013, pág. 92). Nota: La figura representa la relación entre la enseñanza teórica (flechas negras) con la enseñanza experimental (flecha roja)

2.3. Prácticas de laboratorio

El trabajo realizado en el laboratorio es primordial, por ello, se debe emplear diferentes estrategias metodológicas dentro de la planificación de la clase (Rodríguez, 2017). Existe una gran variedad de tipos de prácticas de laboratorio, las cuales han sido clasificadas por Herrón 1971 y por Priestley 1997. Estos dos autores propusieron una escala de cinco y siete niveles de abertura respectivamente (Neira et al., 2021). “Los niveles de abertura se basan en los roles del estudiante y del docente, cuando el rol del estudiante es mayor en el proceso de aprendizaje el nivel de abertura es alto” (Cueto y García, 2017; Zorrilla et al., 2020). Las prácticas de laboratorio más empleadas son:

Prácticas demostrativas: Valverde afirma que en este tipo de práctica el estudiante actúa como observador y receptor, y el docente es el encargado de todo el proceso experimental. Tanto el objetivo, material, método y solución están dados, por ello se encuentra en el primer nivel de abertura y el proceso cognitivo desarrollado es adquisición de conocimiento (Valverde et al., 2006, pág. 62).

Prácticas experimentales: según Llorente, en estas prácticas, el docente desarrolla una guía de laboratorio y el estudiante es el encargado de la ejecución siguiendo el procedimiento dado, en estas prácticas el objetivo, material y método son dados completamente, en cuanto a la solución puede ser entregado en parte. Se considera como segundo o tercer nivel de abertura, desarrollando conocimiento y comprensión como proceso cognitivo (Llorente, 2016, pág. 8-9).

Prácticas de investigación abierta: Zorrilla se enfoca sobre la escala propuesta por Herrón, las prácticas de investigación abierta se distinguen por adoptar un enfoque investigativo, donde el docente establece el objetivo, y el estudiante asume la responsabilidad de explorar los materiales, métodos y posibles soluciones para abordar el problema propuesto (Zorrilla, 2018, pág. 34). En la taxonomía de Priestley, este tipo de prácticas se sitúa en el nivel 6, caracterizado por la asignación del problema por parte del docente. Mientras que el estudiante se encarga de desarrollar el procedimiento adecuado y llegar a sus propias conclusiones. Ambas clasificaciones resaltan la capacidad de las prácticas de investigación abierta para involucrar de manera activa al estudiante en el proceso de aprendizaje. Además de fomentar procesos cognitivos de alto impacto, como el análisis y la síntesis. Confirmado por Jiménez, que indica que este enfoque no solo promueve la adquisición de conocimientos, sino que también estimula el pensamiento crítico y la autonomía intelectual del estudiante. Por último, contribuye a un aprendizaje más profundo y significativo (Jiménez et al., 2005, pág. 9).

Las prácticas de laboratorio son fundamentales para la formación científica e integral de los estudiantes al emplear diferentes procesos y cumplir con las normas básicas de trabajo, como explica (Hernández et al., 2018):

con el acercamiento del experimento a la actividad investigativa, así como los requerimientos para la dirección, constituyen los fundamentos en que se sustentan los procedimientos didácticos para la contribución a la formación científica a partir de las prácticas de laboratorio (p. 325).

3. Metodología

Esta investigación presentó un diseño no experimental por prescindir de la manipulación intencional de las variables. “Busca comprender la dinámica intrínseca de los fenómenos, aportando valiosa información sobre su naturaleza y relaciones causales sin perturbar su curso natural” (Monje, 2011, p. 26). Su enfoque “fue cuantitativo y de alcance correlacional donde se determinó como variable independiente, la investigación abierta en la práctica de laboratorio, por ser manipulable y modificable en el proceso de investigación” (Hernández et al., 2014). Como variable dependiente, el aprendizaje de la Química, al ser aquella cuyo comportamiento se ve afectado por la variable anterior. El propósito primordial fue analizar si la investigación abierta en la práctica de laboratorio está relacionada con el aprendizaje de la Química, siendo esta la hipótesis planteada. Para lo cual, se trabajó con 125 estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Nuestra Familia, “no se aplicó ningún tipo de muestreo, por ser una población reducida” (Paniagua y Condori, 2018, p. 45).

Para la investigación abierta en la práctica de laboratorio se siguió las siguientes fases:

Fase de planificación, por parte del docente se elaboró un documento detallando el problema y el objetivo a conseguir, denominado hoja ruta, En este documento se plasmó una problemática contextualizada con base en la estequiometría, además de, especificar las actividades a cumplir durante la fase de prelaboratorio, laboratorio y postlaboratorio.

Fase de ejecución, el trabajo del estudiante fue dividido en tres partes:

Prelaboratorio que consiste en el proceso de investigación, esta es la primera parte donde los estudiantes indagaron aspectos sobre el uso y empleo de reactivos, materiales, procedimiento a aplicar, métodos químicos adecuados y pertinentes, cálculos analíticos y normas de seguridad para cumplir con el objetivo y solucionar la problemática planteada.

Laboratorio es la segunda parte, que consistió en la ejecución de la práctica cumpliendo con la investigación previa y apoyo docente constante.

Postlaboratorio es la última parte, en donde los estudiantes se encargaron de elaborar y presentar el informe correspondiente, además de completar el cuestionario y test de Google Forms.

3.1. Técnicas e instrumentos de investigación

Para la recolección de datos se aplicó dos técnicas con su respectivo instrumento, que previamente fueron validados por profesionales expertos y estadísticamente comprobados en una población piloto. Se calculó el Coeficiente de Alfa de Cronbach. donde se obtuvo una confiabilidad de 0.8008, que posteriormente fue interpretado con la escala descrita en el trabajo de (Supo, 2013). El resultado presentó un rango de fiabilidad significativa. Por tanto, los instrumentos aplicados a la población de estudio de “Nuestra Familia” fueron debidamente validados y fiables.

La primera técnica aplicada fue la encuesta mediante un cuestionario como instrumento, el mismo que elaborado en el programa Google Forms. Los estudiantes recibieron la invitación a través de la plataforma Classroom y respondieron de manera online, individual, voluntaria y anónima. Este formulario contenía un total de 15 interrogantes para las dos variables. Se planteó ocho preguntas con más de una opción de respuesta. Encaminadas a investigar la aplicación, la didáctica y la frecuencia de las prácticas de laboratorio, así como los roles de docentes y estudiantes. Estas preguntas permitieron recolectar datos para variable independiente (investigación abierta en la práctica de laboratorio). En cambio, para la variable dependiente (aprendizaje de la Química) se planteó cinco interrogantes. Estas abordaron la relación de conocimiento previos con los adquiridos, así como la obtención de habilidades, destrezas y competencias.

La segunda técnica fue el instrumento de evaluación empleando un test de evaluación diagnóstica. Esta prueba estuvo conformada por 10 preguntas generadas a través de Google Forms y compartida a los estudiantes por Classroom. El mismo sirvió para conocer la escala de aprendizaje obtenido. Sus preguntas estaban con base en el trabajo realizado en el laboratorio como uso y función de los materiales y reactivos. Además, sobre procesos físicos-químicos y contenidos estequiométricos. Los resultados cuantitativos de este test aportaron a la variable dependiente. Es decir, permitieron conocer y analizar el aprendizaje de los estudiantes al emplear la escala de aprendizajes alcanzados (escala cualitativa) regida en la institución educativa.

3.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Para el procesamiento de datos, los resultados de las preguntas que correspondían a una misma dimensión fueron agrupados y se determinó la media aritmética. Posteriormente, estos promedios fueron llevados al software estadístico Minitab Statistical 20, en el cual se realizó tablas de contingencia con una mayor representación. Además, se “determinó las tendencias de las respuestas según las frecuencias obtenidas” (Hernández et al., 2014), Para comprobar si la investigación abierta en la práctica de laboratorio se relaciona con el aprendizaje de la Química. Es decir, para la prueba de hipótesis se realizó la prueba de normalidad y una medida no paramétrica como el coeficiente de Spearman.

4. Resultados

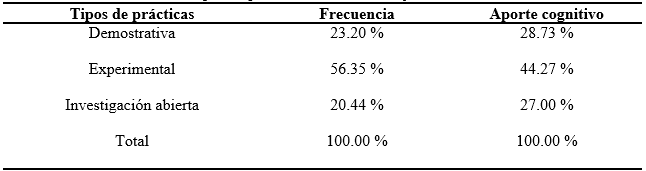

Para especificar los aspectos más relevantes en el desarrollo de las prácticas de laboratorio se analizó los tipos de prácticas empleadas en la institución educativa. En el cuadro 1, se demuestra los tipos de prácticas de laboratorio aplicadas en la enseñanza de la Química y su frecuencia. Desde el punto de vista de los estudiantes, ellos manifiestan que la más usada son las prácticas experimentales con un 56.35%. Posteriormente están las prácticas demostrativas con el 23.20% y por último las prácticas con investigación abierta con el 20.44%. En lo que, respecta al aporte cognitivo, se comparó los tipos de práctica de laboratorio y su impacto en la adquisición y compresión de conocimientos. Según la perspectiva del estudiantado el 44.27% indicó que las prácticas experimentales tienen mayor impacto, el 28.73% manifestó que las prácticas demostrativas y 27.00% declaró que las prácticas con investigación abierta.

En el cuadro 2, para el grado de complejidad, el 65.60% de estudiantes revelaron un nivel de complejidad alto al ejecutar prácticas con investigación abierta. Principalmente indicaron presentar dificultad durante la fase investigativa y analítica (cálculos estequiométricos). Analizando el apoyo docente en esta metodología solo el 24.53% de estudiantes consideraron una ayuda óptima, constante y adecuado en cada fase del proceso. Con relación a la complejidad al estudiar estequiometría, considerando que este es el eje de estudio, el 64.80% de estudiantes indicaron una complejidad menor o baja. En camio el 35.2% afirmaron presentar una complejidad alta o mayor, con relación a la dificultad durante la comprensión de la problemática planteada y del análisis de la reacción química producida en la práctica de laboratorio.

Cuadro 2: Características de investigación abierta y complejidad de estequiometría

| Nivel | Investigación abierta | Estequiometría | |

|---|---|---|---|

| Complejidad | Apoyo docente | Complejidad | |

| Alto | 65.60 % | 24.53 % | 35.20 % |

| Bajo | 34.40 % | 75.47 % | 64.80 % |

| Total | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

En el Cuadro 3, se refleja la perspectiva de los estudiantes respecto a los beneficios derivados de la intervención y aplicación de la investigación abierta en la práctica de laboratorio. Según sus evaluaciones, el enfoque colaborativo de esta metodología ha contribuido significativamente al desarrollo de habilidades clave. Evidenciado por porcentajes destacados: 78.40 % en trabajo colaborativo, 76.80 % en organización, 68.00 % en resolución de problemas y 65.60 % en análisis.

Cuadro 3: Habilidades obtenidas

| Nivel | Análisis | Resolución de problemas | Trabajo colaborativo | Organización |

|---|---|---|---|---|

| Alto | 65.60 % | 68.00 % | 78.40 % | 76.80 % |

| Bajo | 34.40 % | 32.00 % | 21.60 % | 23.20 % |

| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

En el cuadro 4, los datos revelan que el 74.40 % adquirió un alto nivel de experimentación, el 68.80 % en observación, y el 66.40 % en investigación, evidenciando habilidades y competencias significativas. Estos resultados sugieren que la implementación de la investigación abierta ha tenido un impacto positivo en el fortalecimiento de capacidades esenciales para los estudiantes. En comparación con otras formas de prácticas de laboratorio, como las demostrativas y/o experimentales empleadas a lo largo de su educación secundaria. Estos hallazgos resaltan la efectividad particular de la investigación abierta en el fomento de habilidades, destrezas y competencias fundamentales para el aprendizaje científico.

Cuadro 4: Destrezas y competencias obtenidas

| Nivel | Observación | Investigación | Experimentación |

|---|---|---|---|

| Alto | 68.80 % | 66.40 % | 74.40 % |

| Bajo | 31.20 % | 33.60 % | 25.60 % |

| Total | 100 % | 100 % | 100 % |

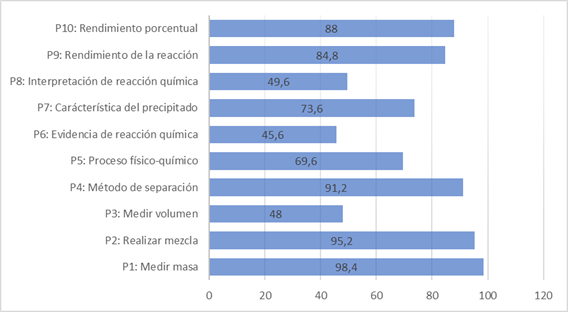

Se evaluó el proceso de aprendizaje mediante la aplicación de un test con 10 preguntas que recogió información sobre el uso de materiales. Donde el 98.4%, 95.2% y el 48% de estudiantes aciertan en las preguntas 1, 2, 3 respectivamente. Las preguntas 4, 5, 6, 7 determinaron la comprensión de procesos físicos-químicos, obteniendo que el 91.2%, 69.6%, 45.6% y 73.6% de estudiantes eligen la respuesta correcta para cada pregunta. Referente a los cálculos estequiométricos, para la pregunta 8 acierta el 49.6%, en la pregunta 9, acierta el 84.8% y para la última pregunta el 88% de estudiantes, en la figura 2 se condensa los resultados obtenidos.

Cada test tuvo una valoración final de 10 puntos y se empleó la escala de aprendizaje alcanzados. Se obtuvo que el 28% de estudiantes dominan los aprendizajes, por obtener una calificación superior a 9/10. El 47.20% de estudiantes alcanzan los aprendizajes cuya valoración fue entre 8.99 y 7. El 20% están próximos a alcanzar porque obtuvieron una calificación de 6.99 a 4.01. Por último, el 4.80% no alcanzan los aprendizajes relacionados con la estequiometría, así como, con el uso correcto y función de materiales y reactivo, como se observa el cuadro 5.

Cuadro 5: Escala de aprendizaje. Tomada de: (Subsecretaría de Fundamentos Educativos, 2016, p. 8)

| Escala de aprendizajes alcanzados | Rango | Estudiantes | Porcentaje |

|---|---|---|---|

| Domina los aprendizajes requeridos | 10 - 9.00 | 35 | 28.00 % |

| Alcanza los aprendizajes requeridos | 8.99 - 7.00 | 59 | 47.20 % |

| Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos | 6.99 - 4.01 | 25 | 20.00 % |

| No alcanza los aprendizajes requeridos | 4.00 - 0 | 6 | 4.80 % |

| Total | 125 | 100.00 % |

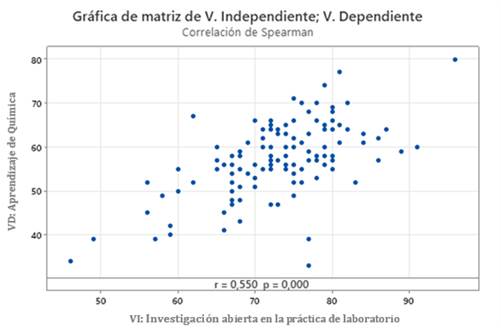

Para comprobar la hipótesis de estudio, que consiste en relacionar la investigación abierta en la práctica de laboratorio con el aprendizaje de la Química, se efectuó la prueba de hipótesis. Considerando que las variables fueron cuantitativas y discretas, las cuales no presentaron una distribución normal en la prueba de normalidad. Cuyo nivel de significa fue del 95%. Por consiguiente, se empleó una medida no paramétrica y se calculó el coeficiente de correlación de Spearman. Se obtuvo un valor de 0,550 para rho, como se observa en el diagrama de dispersión, figura 3. La posición de los datos materializa una relación lineal entre las variables de estudio.

Por tanto, al realizar la prueba de hipótesis con base a la correlación de Spearman se determinó que la investigación abierta en la práctica de laboratorio se relaciona con el aprendizaje de la Química. La interpretación del valor de rho, según se analiza el cuadro 6, manifiesta una relación o asociación positiva, moderada y significativa. Por obtener un valor de rho de 0.550, considerando un nivel de significancia de 0.05.

Cuadro 6: Interpretación de la correlación de Spearman. Adaptado de: (Roy et al., 2019)

| Rango de rho | Interpretación |

|---|---|

| - 0.76 a - 1.00 | Correlación negativa entre fuerte y perfecta |

| - 0.51 a - 0.75 | Correlación negativa entre moderada y fuerte |

| - 0.26 a - 0.50 | Correlación negativa entre débil |

| - 0.01 a - 0.25 | Correlación negativa entre escasa y nula |

| 0 | Correlación nula |

| + 0.01 a + 0.25 | Correlación positiva entre escasa y nula |

| + 0.26 a + 0.50 | Correlación positiva entre débil |

| + 0.51 a + 0.75 | Correlación positiva entre moderada y fuerte |

| + 0.76 a + 1.00 | Correlación positiva entre fuerte y perfecta |

Correlación positiva cuyo significado radica en que el aprendizaje de la Química aumente conforme aumenta la aplicación de la investigación abierta.

Correlación moderada significa una fuerza de asociación moderada entre las variables por obtener un valor de 0.550

Correlación significativa al generalizar estos resultados a otras poblaciones de estudio.

5. Discusión

Los resultados derivados de la investigación, figura 3, determinaron una asociación positiva, modera y significativa entre las variables independiente “investigación abierta en la práctica de laboratorio” y la variable dependiente “aprendizaje de Química”. A partir de la prueba de correlación de Spearman, se deduce que el aprendizaje de la Química se relaciona con las prácticas de laboratorio usando investigación abierta. Según el valor rho de 0.550 que demuestra una asociación positiva. Este resultado se corrobora con el estudio realizado por (Villanueva y Concha, 2020), en el cual demuestra la importancia de la investigación en el proceso experimental. Si bien esta metodología tiene una relación moderada con respecto al aprendizaje, se debe considerar que existen otros factores que impiden aumentar dicha relación puesto que no depende solo de la práctica.

La experimentación con investigación abierta influye de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato, demostrado en el cuadro 1. Sin embargo, el 44.27 % de estudiantes aún prefieren prácticas tradicionales, considerando que el estudiante está inmerso en este paradigma donde toda la información se le entrega completa. Este resultado ha sido comprobado por Zorrilla et al., 2020 en su tesis doctoral, donde indica que las clases experimentales más desarrolladas corresponden a niveles de abertura bajas. En estas prácticas el estudiante requiere procesos cognitivos básicos, como el conocimiento, aplicación. En consecuencia, el estudiante se siente más cómodo con las prácticas tradicionales. Mientras que, en las prácticas de investigación abierta, genera un desarrollo cognitivo de mayor nivel, porque el estudiante se involucra totalmente en el proceso de investigación y experimentación.

La acción del docente se reduce considerablemente, demostrado en el análisis del cuadro 2. Es por ello por lo que el 24.53% de estudiantes indican haber obtenido un apoyo óptimo del docente en todo el proceso de experimentación. Para una adquisición significativa con relación al aprendizaje, el estudiante debe demostrar conocimientos básicos de experimentación. Corroborándose con el resultado, donde el 65.60% de participantes consideran que la investigación abierta presenta un grado de dificultad superior en su ejecución y siendo preferida solo por el 27% del estudiantado. Estos resultados son avalados por el estudio de Llorente, 2016 donde recomienda a las prácticas de investigación abierta para un mayor alcance en el aprendizaje, considerando la predisposición del estudiante. Así mismo, Cueto y García, 2017 demostraron a través de su tesis la efectividad de las metodologías basadas en la investigación, incluso indicaron que facilita el aprendizaje y mejora el aprovechamiento.

Cabe recalcar que, estos resultados difieren con los obtenidos en el cuadro 3 y 4, donde se identifica una contribución óptima de la investigación abierta. Al producir en los estudiantes la adquisición de habilidades, competencias y destrezas. Se obtuvo que más del 65.60 % del estudiantado adquirió y fortaleció habilidades como: trabajo colaborativo, organización, resolución de problemas y análisis. De la misma manera, más del 66.40 % adquirió un alto nivel de experimentación, observación e investigación como destrezas. Pero se debe considerar ciertos aspectos importantes como: apoyo docente, una apropiada planificación y elaboración de la hoja ruta por parte del docente, así como, una investigación en fuentes confiables y un trabajo equitativo, cumpliendo con las normas de seguridad. Coincidiendo con la investigación de Hernández et al., 2018 que comprobó que, al considerar los niveles de abertura en las prácticas de laboratorio brindan resultados excepcionales y de alto nivel, para la formación científica y académica de los estudiantes. En este estudio se encontró que el nivel de abertura, investigación abierta en la práctica de laboratorio influye positivamente y contribuye en el aprendizaje de la Química.

En el cuadro 5, los resultados al evaluar el aprendizaje de la estequiometría aplicando la escala de aprendizaje alcanzados, dado por el Ministerio de Educación. Se obtuvo resultados favorables, que indican que el 75% de los estudiantes alcanza y/o dominan los aprendizajes, por obtener una nota mayor al 7/10. Considerando que las preguntas realizadas abordaron contenidos estequiométricos, diferenciación de procesos físicos-químicos y el empleo adecuado de materiales de laboratorio. Este resultado se contrasta con el estudio de Raviolo y Lerzo, 2016,donde se indica que, para garantizar la comprensión de la estequiometría, y por ende la obtención de resultados evaluativos óptimos, es menester el desarrollo de métodos experimentales para su enseñanza.

6. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, en esta investigación se concluye que se determinó una influencia positiva entre la investigación abierta en la práctica de laboratorio y el aprendizaje de la Química, por presentar una relación moderada y positiva entre la aplicación de la investigación abierta y el aprendizaje, aunque solo el 27% de estudiantes consideraron que la investigación abierta tiene un aporte cognitivo alto en el proceso. Cabe recalcar que, se identificó una contribución considerable en el aprendizaje, pues la investigación abierta interviene en la adquisición de habilidades y de destrezas y competencias con un porcentaje del 73.60%, 69.60% en los estudiantes respectivamente. Además, se evaluó el proceso mediante la aplicación de un test, como resultado se obtuvo que el 28% de estudiantes dominan los aprendizajes requeridos y el 47% alcanzan los aprendizajes, estos valores indican un aprendizaje de la Química principalmente de la estequiometría. Por último, se estableció que hay un porcentaje considerable de estudiantes, 44.27%, que aún prefieren las prácticas de laboratorio tradicionales principalmente usando guías de laboratorio.

En el transcurso de la investigación se identificaron factores que impiden la práctica de la investigación abierta, siendo el principal el currículo educativo, incluyendo la temporalidad y la frecuencia de su aplicación. Para líneas futuras de investigación se recomienda realizar estudios que analicen la aplicación de la investigación abierta en la práctica de laboratorio considerando el uso de materiales y reactivos de uso cotidiano o caseros. También, de estudiar la influencia de la investigación abierta en el laboratorio y los proyectos STEAM.