Introducción

Las decisiones económicas, políticas y sociales tomadas por los gobiernos en las últimas décadas han tenido un impacto significativo en el bienestar de sus habitantes. Los conflictos sociales recurrentes en Ecuador se han caracterizado por conflictos armados, pugna de poderes, retraso para la aprobación de políticas migratorias, de terrorismo transnacional y narcotráfico (Unda, 2020), así como la influencia de agentes externos como los desastres naturales. En este contexto, la crisis y los desafíos sociales ponen de manifiesto la necesidad de implementar la mediación en las instituciones públicas como parte de una política estatal de vital importancia y permanencia como aporte de la cohesión social que mejoraría el entorno actual.

Los programas existentes que promueven la mediación no han sido del todo suficientes para abordar de manera integral los conflictos entre el gobierno y la ciudadanía, ya que la mediación está limitada únicamente al poder judicial y sus organismos, lo que deja de lado al poder ejecutivo, legislativo, electoral, transparencia y control social. Por otra parte, los desafíos de aplacar el desempleo, la pobreza y la delincuencia actúan como catalizadores de la discordia y el malestar social.

En este contexto, incorporar la mediación como una herramienta para fortalecer la cohesión social es importante para promover la justicia de paz. La mediación se presenta como un enfoque colaborativo para llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos, enfatizando la importancia del diálogo y la búsqueda de intereses comunes (Bush y Folger, 1994). Ambos autores recalcaron que este método puede transformar los conflictos al centrarse en las necesidades y preocupaciones subyacentes de las partes involucradas, en lugar de simplemente imponer soluciones externas.

1.1. Los conflictos sociales y la gobernanza en el marco político y legal.

Los conflictos sociales varían en naturaleza y gravedad sin implicar necesariamente hostilidad o violencia en todas las situaciones. Estos conflictos son diversos en términos de causas, duración, resolución, resultados y efectos (Kriesberg,1973) y su percepción puede variar según diferentes puntos de vista, siendo considerados necesarios, admirables, lamentables o injustos.

Los conflictos buscan modificar decisiones públicas o promover nuevas políticas, en muchos casos, influir en regulaciones gubernamentales, procesos administrativos o normativas que afectan a toda la población, por lo tanto, las decisiones públicas pueden causar conflictos (Huamani y Macassi, 2022). Sin embargo, las políticas públicas pueden ofrecer soluciones significativas y duraderas a los problemas que subyacen a estos conflictos (Roth, 2019) así como establecer el orden social al ofrecer una solución específica al problema mediante acuerdos y consensos eficaces y eficientes para las partes.

Es razonable que cada gobierno tenga una visión y percepción distinta de gobernanza, que se refleja en las políticas y normas emitidas; no obstante, la satisfacción de la sociedad puede percibirse como una expresión invasiva y poco participativa, lo que desmotiva y deslegitima a la sociedad civil.

La gobernanza en el marco político y legal ecuatoriano se desarrollará desde el retorno a la democracia en 1980, donde la inflación, la crisis y la política económica se centraron en el déficit fiscal agravado por el conflicto bélico de 1981 con el presidente Hurtado y continuó con Febres Cordero en 1985. Producto de estos acontecimientos se implementaron políticas de ajuste estructural para estabilizar la economía del país, aunque estas medidas macroeconómicas fueron consideradas como tardías y poco consistentes. En 1984 debido a la turbulenta crisis económica, política y social se produjo la primera emigración internacional, en su mayoría de la provincia del Azuay, siendo el mayor flujo hasta finales de los noventa. En ese entonces, no se contaba con normativas, ni políticas migratorias que respaldaran a los ecuatorianos en el exterior (Herrera, 2022).

En 1992 el presidente Rodrigo Borja enfrentó uno de los desafíos históricos del levantamiento indígena, que no fueron reprimidos, y abrieron los primeros canales de diálogo y negociación por medio de la iglesia católica. El consenso se plasmó con la entrega de títulos de propiedad sobre tierras indígenas y proporcionó a las organizaciones reunidas en la CONAIE la infraestructura adecuada para facilitar sus encuentros (Ortiz, 2015).

Desde 1992 hasta 1996, Sixto Durán-Ballén gobernaría en medio del escándalo “flores y miel” donde se otorgó préstamo por parte de la Corporación Nacional Financiera a familiares del presidente sin verificación de estados crediticios. En los siguientes siete años, el Ecuador pasó por cinco presidentes diferentes, Abdala Bucaram, Fabián Alarcón, Rosalía Arteaga, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Esta inestabilidad se debía a las medidas opresivas, casos de corrupción que fomentaron el surgimiento y fortalecimiento de movimientos que reclamaron sus derechos (Sánchez, 1996).

En 1998 con el fenómeno del Niño y el terremoto en Bahía de Caráquez, se complicó aún más la situación económica y social del país. Para mitigar los daños se crearon políticas de salud de carácter preventivo (Ministerio de Salud Pública y Organización Panamericana de la Salud, 2000). Esta grave situación colocó a Ecuador como el quinto país más pobre de América Latina, donde más de la mitad de la población andina estaba sumida en la pobreza extrema (Hung-Hui, 2008).

La salida del gobierno de Jamil Mahuad el 21 de enero del 2000 por golpe de estado se produjo debido ante las intensas manifestaciones populares en rechazo a las medidas económicas implementadas como la dolarización y el congelamiento de cuentas bancarias que privó a muchos ciudadanos de acceder a sus ahorros, causando incertidumbre y desconfianza en el sistema financiero.

Ante esta situación, se produjo una segunda ola migratoria internacional masiva, resultado de la peor crisis histórica del país a partir de 1999. Con la creciente emigración, se establecieron las primeras políticas migratorias hacia los ecuatorianos en el exterior, con énfasis en los derechos de los migrantes y las políticas de vínculo (Herrera, 2022). Las remesas enviadas por los ecuatorianos fue la segunda fuente de ingresos en divisas para el país. Con la dolarización vigente desde el 9 de enero del 2000 las remesas ascendieron a $1.316,7, superando incluso al petróleo en ingresos para el país y convirtiéndose así en uno de los rubros más importantes, por encima del banano, camarón, café y cacao (Banco Central del Ecuador, 1999-2000).

Con la dolarización el Ecuador adoptó un régimen distinto en la transformación económica del sistema monetario, como los cambios en la política tributaria y financiera del país. Estas reformas legales e institucionales consolidaron el proceso de dolarización con la Ley para la Transformación Económica del Ecuador emitida el 13 de marzo del año 2000 (Banco Central del Ecuador, 2001). Tras esta crisis, las administraciones siguientes se enfocaron en elevar el estándar de las políticas gubernamentales relacionadas con la política fiscal y las reformas estructurales.

Desde el año 2007 hasta 2017 el gobierno de Rafael Correa pasó por varias disputas políticas que se polarizaron con el pasar de los años, con críticas que se convirtieron en ataques y una brecha entre defensores y detractores del correísmo, lo que generó divisiones entre los movimientos sociales. Así mismo, el discurso sobre la justicia social se reforzaba en las sabatinas semanales. Las protestas sociales se caracterizaban por la estrategia de confrontación en las calles, organizando plantones, vigilias y contramarchas en respuesta a las manifestaciones de los sectores opuestos.

Entre las medidas impuestas está el de la herencia y donaciones a título gratuito, el mismo que estaba compuesto por siete escalas para el pago de impuestos, con la emisión del Decreto No.16 de regulación para la creación del sistema unificado de información de organizaciones sociales y ciudadanas para supervisar su formación y operación, y la eliminación del aporte del 40% para las pensiones jubilares del IESS, que fueron los detonantes de las protestas de los sectores afectados.

En el año 2016, el terremoto de magnitud 7,8 golpeó la costa norte de Ecuador, dejando a cientos de personas afectadas. Ante esta situación se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, normativa que buscaba recaudar contribuciones solidarias únicas, divididas en diferentes categorías, como remuneraciones, patrimonio, utilidades y bienes inmuebles. Sin embargo, la ejecución de las políticas de reconstrucción y reactivación productiva fue cuestionada debido a la lentitud y los cuestionamientos de corrupción latentes.

Durante el mandato de Lenin Moreno entre 2017 y 2021 se enfrentó a múltiples crisis políticas y sociales, incluida la controvertida implementación del Decreto 883 en 2019, que permitía el aumento de los precios de los combustibles. Esta medida desencadenó protestas y oposición por parte de varios sectores sociales incluidos los indígenas, lo que llevó al gobierno a convocar al diálogo. La mediación de representantes de la ONU facilitó la negociación, resultando en acuerdos que incluían la derogación del decreto 883 y la creación de una comisión para elaborar un nuevo decreto que reflejara mejor las necesidades de la población (Diario el Comercio, 2019).

A finales del año 2019 la crisis económica agravada por la pandemia de la COVID-19, genero un complicado escenario que terminó en el colapso del sistema de salud y los despidos masivos, empeorando nuevamente la situación del país. Por otro lado, en el 2020, se comenzó a notar el incremento en la tasa de homicidios y el fortalecimiento del crimen organizado en áreas rurales, los impactos de la pandemia acrecentaron la crisis del país. “La pobreza a nivel nacional se ubicó en un 32,2% y la pobreza extrema en el 14,7%” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - INEC, 2021).

El constante incremento de tasa de homicidios a partir del 2020 se sitúo en 608, mientras que, en el 2021, se producen 1039; en el 2022 se sitúa en 2128 y en el año 2023 con un récord de homicidios de 8004 (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023). Este incremento progresivo sugirió la necesidad de implementar medidas eficaces para abordar la violencia y mejorar la seguridad pública, una lucha que hasta la fecha resulta complejo.

En el año 2021, el presidente Guillermo Lasso, mantuvo una gobernanza en medio de constantes paralizaciones; por el incremento del precio de los combustibles, que no se alcanzaron acuerdos con los bloques políticos ni se obtuvo un respaldo mayoritario en la Asamblea Nacional; y porque la inestabilidad del cargo y las constantes manifestaciones provocaron un juicio político por un presunto delito contra la administración pública que resultó fallido.

Para el año 2022, las movilizaciones de los grupos indígenas a nivel nacional paralizaron a todo el país por 17 días. Estas manifestantes ocasionaron perdidas y daños por USD 281,6 millones en el sector público y USD 833,8 millones en el sector privado (Villareal, 2022). La posibilidad de entablar el diálogo entre el gobierno y la población indígena se vio forzado a optar por la mediación. Se llegaron a algunos acuerdos, sin embargo, no fueron suficientes para superar la crisis política existente.

Debido a la inestabilidad política, el 17 de mayo del 2023 el presidente Lasso decidió de expedir por primera vez el decreto de la “muerte cruzada” por la grave crisis política, lo que implicó el cese de sus funciones y la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones anticipadas, de conformidad a lo que dispone el Art. 148 de Constitución de la República del Ecuador 2008. En el mismo año, el país enfrentó una corta campaña electoral y se produjo un altercado en la sociedad: el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio en el mes de agosto y que, al parecer, las investigaciones involucraron a altos funcionarios implicados con la narcopolítica.

Las elecciones del 20 de agosto del 2023 llevaron a una segunda vuelta. Daniel Noboa y Luisa González se enfrentaron el 15 de octubre, siendo el ganador presidencial Daniel Noboa, quien terminaría el periodo restante que le faltó a Guillermo Lasso. Hasta el momento, el presidente ha avanzado con la aplicación de políticas de seguridad establecidas con el “Plan Fénix”. El comportamiento de las variables económicas y los escándalos de corrupción serán clave para su gobierno y, sumado a ello, habrá que enfrentar los resultados de los casos metástasis, purga y plaga entre otros que con el pasar de los días se van evidenciando.

En el año 2024, el gobierno de Daniel Noboa asumió el compromiso de abordar de manera integral la problemática de la seguridad en Ecuador, reconociendo la importancia de este tema para el bienestar y la tranquilidad de la población, por lo que se establecen diversas políticas y acciones destinadas a fortalecer el sistema de seguridad nacional.

Una de las medidas más destacadas fue la decisión de eliminar la tabla de consumo de drogas, una política que busca abordar de manera más efectiva el problema del consumo y microtráfico. Para efectivizar estas medidas, el gobierno declaró el estado de excepción en el sistema carcelario del país y con el respaldo de las fuerzas armadas se intervinieron todos los centros de privación de la libertad para mejorar las condiciones de las cárceles y reducir la incidencia de actividades delictivas dentro de estos centros de reclusión.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, se intensificaron las operaciones de incautación de drogas, batiendo récord histórico. Paralelamente, se llevó a cabo una consulta popular y un referéndum con once preguntas, de las cuales nueve fueron aprobadas por la población. Estas preguntas estuvieron orientadas a mejorar la seguridad del país y a combatir el narcotráfico y la delincuencia, reflejando el compromiso de la sociedad ecuatoriana con el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por mejorar la seguridad interna, Ecuador se ve envuelto actualmente en un conflicto diplomático de gran magnitud con México, conflicto que surge a raíz de la irrupción del Ecuador en la embajada mexicana, lo que desencadenó tensiones entre ambos países y planteó desafíos adicionales en el ámbito de las relaciones internacionales.

1.2. La mediación en el poder judicial

Toda interacción social trae consigo tensiones que pueden desencadenar en conflictos como oportunidades para el conceso y la paz (Jordán Buenaño y Mayorga, 2019). En este contexto, la mediación emerge como una solución versátil y adecuada para abordar conflictos en todos los ámbitos, facilita la reconciliación, la restauración de relaciones y la creación de acuerdos duraderos (Jordán-Buenaño et al., 2021).

El desarrollo histórico de la mediación en Ecuador se remonta al reconocimiento inicial de métodos alternativos de resolución de conflictos en la Constitución de 1929, que mencionaron por primera vez los tribunales arbitrales y de conciliación. Este reconocimiento se mantuvo a lo largo de varias constituciones posteriores, incluyendo las de 1945, 1946, 1967, 1978 y 1979, estableciendo así una base legal significativa. La mediación fue formalmente reconocida en la Constitución Política de 1998, lo que se reafirmó con la Constitución de la República de 2008. Este último documento se establece la responsabilidad del Estado de promover una cultura de paz a través de métodos alternativos de resolución de conflictos.

Con la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación en 1997 y, posteriormente en 2006, se consolidó el reconocimiento en los estamentos del Estado, sin embargo, la falta de difusión sobre su aplicación limitó su uso efectivo en el sistema de justicia. Con el tiempo, la mediación ha ganado terreno en el ámbito público, especialmente en el poder judicial a partir de 2014, que se insertó como apoyo a la justicia con el impulso del Consejo de la Judicatura a partir del 2013 con programa nacional de mediación, justicia y cultura de paz. Esta iniciativa incluyó capacitaciones para jueces, formación de mediadores y campañas de promoción en todas las unidades judiciales sobre la mediación como alternativa pacífica para resolver conflictos (Jordán Buenaño y Mayorga, 2019).

1.3. La mediación en los demás poderes del Estado ecuatoriano.

La mediación como herramienta de solución de conflictos en el poder judicial se ha venido consolidando de forma paulatina (Vayas et al., 2022) desde su vinculación con la Función Judicial desde el año 2013; sin embargo, en los poderes legislativos, ejecutivos, electoral y transparencia y control social, el análisis de la vinculación resultó irrisoria y renuente.

En el poder ejecutivo, la responsabilidad primordial reside en la gestión efectiva del Estado; no obstante, el análisis exhaustivo revela una ausencia significativa de participación en la gestión de conflictos y la implementación de políticas inclusivas con la sociedad civil desde la década de 1980. Aunque se registró un breve período de diálogo y mediación en 1992, 2019 y 2022, se lograron acuerdos que de alguna manera calmaron y frenaron las manifestaciones.

En cuanto al poder legislativo, representado por la Asamblea Nacional, ha experimentado una serie de cambios políticos que han desencadenado varias crisis entre las distintas bancadas, las cuales están alineadas con los intereses de los partidos políticos. Estos conflictos suelen ser ampliamente cubiertos por los medios de comunicación, donde las disputas partidistas y las luchas por el poder han obstaculizado los procesos legislativos, los cuales podrían haber contribuido a mejorar la situación del país frente a los desafíos sociales que ha enfrentado Ecuador. En la actualidad, la corrupción y la crisis de confianza en la Asamblea son múltiples y variadas, siendo la falta de ética en el interior del poder legislativo uno de los problemas principales (Chávez, 2006).

No se puede afirmar que la mediación haya participado en la solución de disputas entre las bancadas o en los enfrentamientos de intereses entre los distintos poderes del Estado. Sin embargo, sí ha facilitado la negociación de acuerdos en beneficio de ciertos grupos políticos. Es importante destacar que la mediación podría integrarse a este poder como una herramienta valiosa para fortalecer su funcionamiento fomentando la colaboración, la construcción de consensos y la resolución de conflictos tanto internos como externos, lo que contribuiría a una toma de decisiones más eficiente, equitativa y participativa.

Finalmente, la mediación en los poderes electorales y de participación ciudadana puede desempeñar un papel crucial en la resolución de conflictos y la promoción de un proceso electoral justo y transparente. En el ámbito electoral, la mediación puede intervenir en disputas relacionadas con la organización de elecciones, la interpretación de normativas electorales y la resolución de conflictos entre diferentes actores políticos. Esto incluye la gestión de controversias sobre la inscripción de candidatos, la distribución de recursos durante la campaña electoral y la resolución de reclamaciones sobre irregularidades durante este proceso electoral.

La mediación puede ser fundamental en la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral. Puede facilitar el diálogo entre los organismos electorales y la sociedad civil, promoviendo la inclusión de diversas voces y perspectivas en el diseño y la implementación de políticas electorales. La mediación también puede ayudar a resolver conflictos entre grupos de ciudadanos, asegurando que todas las voces sean escuchadas y que los intereses de la comunidad sean tenidos en cuenta en el proceso electoral.

Por todo ello, el objetivo principal de este trabajo fue analizar la implementación y evolución de la mediación como una herramienta clave para la resolución de conflictos en el Ecuador. Se buscó evaluar la efectividad de la mediación en el fortalecimiento de la cohesión social, su impacto en la reducción de la carga procesal del sistema judicial y su relevancia en la creación de acuerdos y consensos entre las partes involucradas. Además, se pretendió estudiar el rol de la mediación de los diferentes poderes del Estado mediante el análisis de sus limitaciones y potencial en los ámbitos ejecutivo, legislativo, electoral, y de transparencia y control social, con el fin de proponer mejoras que contribuyan a un entorno más justo y pacífico.

Metodología

Para cumplir con los objetivos planteados se aplicó una metodología basada en la revisión sistemática con enfoque tanto cuantitativo como cualitativo.

En primer lugar, se recopiló información estadística sobre los casos de mediación en el sector público en Ecuador desde el 2014 hasta el 2023. Estas estadísticas fueron extraídas de fuentes oficiales, como el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial y otros informes de rendición de cuentas de instituciones como la Defensoría Pública y la Procuraduría General del Estado. A través de un análisis comparativo, se evaluó la evolución de los casos atendidos, las audiencias instaladas y los acuerdos logrados.

Además, se revisaron los datos sobre la creación y expansión de centros de mediación en el país. Paralelamente, se realizó una revisión documental de estudios previos sobre la mediación en el contexto ecuatoriano, así como un análisis de las políticas públicas relacionadas con la mediación. Este enfoque metodológico permitió un entendimiento integral de la situación actual de la mediación en Ecuador.

Resultados

A continuación, se ofrecen las estadísticas relacionadas con la mediación en el sector público del país andino (Tabla 1).

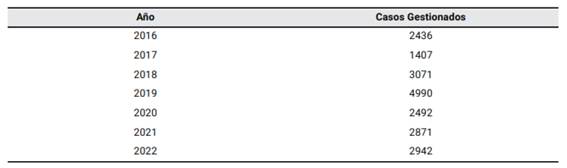

Tabla 1 Estadísticas de Mediación en el Sector Público en Ecuador.

Nota: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial (2024).

Como se puede observar, las solicitudes directas representaron el número de casos que se acercaron directamente al servicio de mediación sin ser referidos desde otra instancia. La derivación indicó el número de casos que fueron referidos desde otras instituciones o por el mismo sistema de función judicial; la remisión de tránsito muestra el número de casos remitidos desde el sistema de tránsito; los casos atendidos son los que acudieron a mediación; finalmente están los datos de las audiencias que fueron instaladas y los acuerdos logrados en mediación.

Se visualizó un aumento gradual en el número de casos atendidos a lo largo de los años, alcanzando su punto máximo en 2019, lo que podría indicar que la mediación es un método eficaz para resolver conflictos en el sector público. Se evidenció también un incremento en las solicitudes directas y derivaciones, lo que podría indicar una mayor conciencia en la utilización del servicio de mediación. Los acuerdos logrados parecieron fluctuar a lo largo de los años, con picos y valles en diferentes periodos.

Con respecto a la reducción de la carga procesal en el Sistema Judicial, es notable que la mediación ha ayudado a reducir la cantidad de casos que llegan a los juzgados. Si se suman los acuerdos logrados desde el 2014 hasta el 2023. El sistema de justicia se ha ahorrado 181,518 casos, los que pueden demostrar un alivio en la carga procesal del sistema de justicia.

Mediante una mejor difusión de la mediación se podría ampliar más el servicio y, por ende, la cultura de paz, pues los conflictos están relacionados con la prestación de servicios públicos, contribuyendo a mejorar la calidad y eficacia de estos. La resolución rápida y efectiva de disputas puede garantizar un mejor acceso y prestación de servicios a la población.

Finalmente es importante notar en dicha tabla la existencia de años donde no se proporcionaron datos, especialmente las audiencias instaladas y los acuerdos logrados, lo que dificulta una evaluación completa de la efectividad del servicio en esos años. En relación con la creación de centros de mediación, hay crecimiento constante en los últimos años. Según los datos recopilados por el Consejo de la Judicatura, entidad encargada de la aprobación de estos centros, en abril de 2019 se establecieron 84 centros de mediación (Jordán Buenaño y Mayorga, 2019). Para el corte de fecha a 22 de noviembre de 2023, esta cifra aumentó a 104 centros de mediación y, en una revisión más reciente, con fecha de corte a 19 de febrero de 2024, se constata un total de 191 centros creados (Consejo de la Judicatura, 11 de abril de 2024). Esta tendencia sugirió un interés creciente en la mediación como método de resolución de conflictos tanto por parte de entidades públicas como privadas.

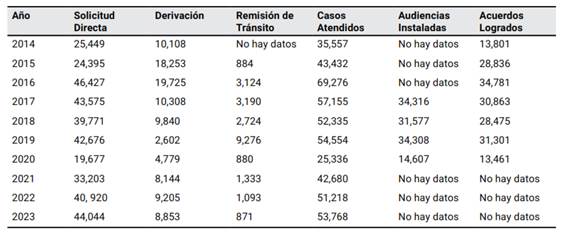

Por otro lado, la Defensoría Pública que es el órgano autónomo de la Función Judicial que garantiza el pleno e igual acceso a la justicia de las personas en indefensión, posee su centro de mediación donde se han llevado a cabo procesos como apoyo a la función judicial. En la Tabla 2 se revisaron los resultados a partir del año 2016.

Este análisis mostró la cantidad de causas gestionadas en un período de siete años, desde 2016 hasta 2022. Se observó que hubo un aumento progresivo en la cantidad de causas gestionadas hasta 2019. Sin embargo, en los años siguientes, se observó una disminución en la cantidad de casos gestionados, con una leve caída en 2020, seguida de una disminución más significativa en 2021 y 2022. Esta disminución podría atribuirse a circunstancias externas como la pandemia de COVID-19.

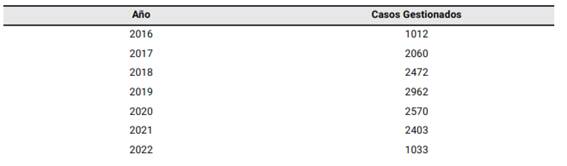

Tabla 3 Casos Gestionados Centro de Mediación en la Procuraduría General del Estado.

Fuente: Rendición de Cuentas de la Procuraduría General del Estado correspondiente a los años 2016-2022 (Procuraduría General del Estado, 2023)

De igual manera, el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado brinda los servicios a la colectividad. El número de causas gestionadas a través de la mediación muestra una tendencia fluctuante entre 2016 y 2022. Hubo un crecimiento constante hasta 2019, seguido de una disminución y estabilización en los años siguientes.

Conclusiones

Ecuador ha enfrentado desafíos persistentes en cuanto a la polarización política y la falta de empatía y gestión del conflicto por parte de los líderes políticos. Es evidente que existe una brecha significativa entre las aspiraciones de la población y las acciones tomadas por los gobiernos, lo que ha subrayado la necesidad de una mayor empatía, comunicación y enfoque en las necesidades y demandas de la sociedad, a la vez que evidencia un impacto significativo en el bienestar de la población ecuatoriana.

La mediación se ha destacado como un método muy efectivo para resolver conflictos en Ecuador, demostrando su capacidad para reducir los gastos del Estado en el sistema judicial tradicional y proporcionar una alternativa más rápida y menos costosa para los usuarios inmersos en disputas legales. Los acuerdos alcanzados a través de la mediación han generado un ahorro significativo de recursos y tiempo, siendo un aporte positivo para promover una cultura de paz y colaboración en la sociedad, por lo que es necesario y urgente implementar la mediación en las instituciones públicas como parte de una política estatal para fortalecer la cohesión social y promover la justicia de paz.

La aplicación de la mediación en el poder judicial es un avance en la integración como apoyo a la justicia. Los programas de mediación con el tiempo han impulsado una creciente cantidad de centros de mediación públicos como privados, reflejando resultados positivos a largo plazo en su desarrollo. No obstante, aún queda trabajo por hacer para asegurar una difusión efectiva y un uso más generalizado de esta herramienta en el sistema judicial.

En relación con los poderes ejecutivo, legislativo, electoral y de transparencia y control social se puede identificar una falta de integración de la mediación. Aunque esta ha sido utilizada en momentos específicos para resolver conflictos políticos, su incorporación permanente en estos ámbitos podría contribuir a una toma de decisiones más equitativa y participativa entre los involucrados.

Finalmente, los datos estadísticos proporcionados de mediación presentados por el Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y Procuraduría General del Estado han mostrado un aumento gradual en el número de casos atendidos a través de la mediación en el sector público, lo que sugiere su eficacia como método de resolución de conflictos. Por último, se destacó la importancia de una mayor transparencia en la presentación de datos para una evaluación más completa de la efectividad de la mediación en futuros estudios similares.