Introducción

La química es esencial para desentrañar los misterios de nuestro entorno, y por general presenta desafíos significativos en su manera de enseñar y la forma aprender lo que puede resultar abrumadora y poco atractiva para algunos estudiantes, pues esta dificultad se ve agravada por que los educandos carecen habilidades prácticas.

Por otro lado, la adquisición de conocimientos en química se ve enriquecida por la participación de los estudiantes en actividades prácticas, por lo que es crucial que los educadores utilicen una variedad de estrategias didácticas para captar el interés e incrementar la motivación hacia su estudio.

En este sentido, los kits experimentales (en adelante, KE), han demostrado ser herramientas valiosas en el nivel secundario (bachillerato) y universitario, debido a que desempeñan un rol importante en el desarrollo intelectual de los estudiantes, al proporcionar recursos prácticos que los ayuda a comprender los conceptos de química aprendidos (Sandoval et al., 2013), esto permite que los estudiantes puedan observar, medir e interactuar con los fenómenos químicos de una forma que no sería posible en un laboratorio convencional.

Según Espinosa et al. (2016), los estudiantes han mostrado cierto interés hacia el estudio de la química debido el trabajo experimental que ha permitido que el estudiante comprenda los fenómenos químicos, desde un plano teórico como experimental, que facilita la integración de los conocimientos procedimentales, conceptuales, y actitudinales en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias promoviendo de esta manera habilidades científicas y prácticas en los estudiantes. Lamentablemente, el trabajo práctico en la educación enfrenta dificultades sustanciales, atribuibles a las concepciones erróneas arraigadas por los docentes respecto a la utilidad de las prácticas en el laboratorio. Según Fernández (2018), esta problemática radica en la tendencia de los educadores a menospreciar las prácticas experimentales, considerándolas como una inversión excesiva de tiempo, esfuerzo y recursos.

Incluso cuando se llevan a cabo experimentos en el aula, estos suelen limitarse a meros ejercicios ilustrativos que consisten en seguir instrucciones, lo que resulta que el estudiante desarrolle escasas competencias. Además, dichos experimentos se caracterizan por su falta de claridad y efectividad. Asimismo, Zorrilla et al. (2020) indicó que esto también se debe a la carencia o insuficiencia de recursos materiales en el laboratorio, así como la ausencia de sesiones prácticas y como consecuencia se forma profesionales dotados de conocimientos teóricos, pero presentan deficiencias al aplicar dichos conocimientos en el ejercicio profesional.

En los últimos años ha habido un creciente interés en la educación por el papel que cumplen los KE en el desarrollo de habilidades científicas y prácticas en los estudiantes. La pandemia del COVID-19 y la expansión de la educación virtual, los KE han cobrado importancia al permitir que los estudiantes lleven a cabo experimentos sin contar con su presencia en uno real. Al respecto, López y Tamayo (2012) menciona que:

los KE pueden aumentar el compromiso y el interés de los estudiantes por la química, ya que el trabajo experimental favorece y promueve el aprendizaje de las ciencias y permite a los estudiantes cuestionarse sobre lo que están aprendiendo de esta manera los estudiantes pone en juego sus conocimientos y los articula al trabajo experimental. (p.147)

Por otra parte, Espinosa et al. (2016) indicaron que la incorporación del trabajo práctico como estrategia de enseñanza-aprendizaje facilita la comprensión de los conceptos lo que le habilita al estudiante analizar y valorar todo el procedimiento para llegar a conclusiones precisas aplicando criterios científicos y prácticos.

Las prácticas de laboratorio son espacios de aprendizaje donde el estudiante desarrolla y adquiere competencias establecer criterios científicos, a comprobar y en muchos casos a entender los conceptos teóricos, y, sobre todo, establecer relaciones con otros conocimientos previos que ya posee (Severiche y Acevedo, 2013, p. 193)

Una de las ventajas de los KE es su capacidad para concretar los conceptos teóricos a través del trabajo práctico, donde los estudiantes comprenden y aplican dichos conceptos de manera tangible lo que promueve una mejor comprensión de la química, y desarrollando en los estudiantes opiniones críticas y analíticas, las cuales son fundamentales para el éxito en diversos ámbitos académicos y profesionales. Por otro lado, el estudio de la química demanda que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas y conceptuales. Por ende, el uso de los kits experimentales en este estudio se enfocó a los niveles de educación secundaria y superior, pues en estos niveles los estudiantes establecen las bases para comprender el mundo científico. Ante este panorama, la redacción del presente articulo tuvo como objetivo examinar las evidencias científicas acerca de los KE y su impacto en el desarrollo de habilidades científicas y prácticas en los estudiantes de Química de distintos niveles educativos. En este sentido, cabe preguntar: 1. ¿Qué estudios se han realizado acerca del objeto de estudio?, 2. ¿En qué niveles educativos se utilizan más comúnmente los kits de laboratorio?, 3. ¿Cuáles son los términos más recurrentes en los estudios revisados?, y 4. ¿Qué habilidades científicas y prácticas desarrollaron los estudiantes al utilizar los kits experimentales implementados por los docentes?, 5. ¿Qué factores influyen en la implementación y gestión de los kits experimentales?

Metodología

El artículo se enmarcó en una revisión sistemática de la literatura y correspondió a un estudio con alcance exploratorio-descriptivo. Según Sánchez et al. (2022), esta metodología tiene como objetivo "identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar las evidencias investigativas de alto impacto de manera transparente y accesible, respondiendo a una pregunta de investigación clara y concreta" (p.52), el mismo que se desarrolló atendiendo a las directrices del protocolo PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) con el propósito de explorar estudios nacionales e internacionales sobre la integración de los kits experimentales y su impacto en la formación de habilidades científicas y prácticas en estudiantes de Química.

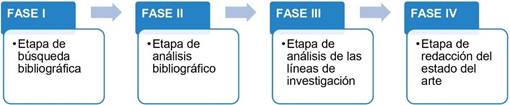

Además, Page et al. (2021) mencionaron que una revisión sistemática examina las tendencias bibliográficas actuales a través de un proceso sistemático que implica la recopilación, identificación, selección y evaluación de datos bibliográficos. Se eligió esta metodología debido a las múltiples ventajas de las revisiones sistemáticas, las cuales permiten sintetizar el conocimiento actual en un área específica, para lo cual se llevó la revisión a partir de los siguientes fases:

FASE I: de empleo el método heurístico mediante la cual se realizó la “preparación, formulación y recolección de la información” (Vinueza et al., 2022, p. 49). Para lo cual se realizó búsqueda en las bases de datos de Scopus, Google Académico y ERIC para el rastreo se utilizó los términos claves kit de laboratorio, kit experimental, kit educativo, laboratorio portátil, Química, competencias, habilidad, práctico y científico, los mismos que fueron conectados por los operadores booleanos AND y OR.

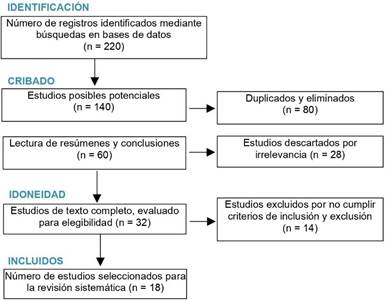

FASE II: en esta etapa se depuraron los estudios que no cumplieron con el objetivo de estudio con los que se trabajarían en las fases 3 y 4. Para ello, se establecieron criterios de inclusión: 1) estudios publicados desde el 2018, 2) publicaciones en inglés, portugués o español, 3) trabajos que incluyan kits experimentales en la Química, 4) estudios con enfoque cuantitativo, cualitativo, o mixto, 5) la fuente será artículos, libros, ponencias y tesis. Con relación a los criterios de exclusión, se descartaron automáticamente aquellos estudios que no trataran la temática de investigación y no cumplieran con los criterios de inclusión indicados. En la Figura 2 se observa el diagrama de flujo seguido para la selección de los estudios, atendiendo a los criterios mencionados.

Luego de una búsqueda rigurosa, se identificaron 32 estudios para su posible evaluación. De estos, se excluyeron 14 estudios porque: no se ajustaban al período de búsqueda o estaban en un idioma diferente; correspondían a revisiones sistemáticas, ensayos, narrativas o presentaciones en congresos; y no estaban relacionados con el campo de la educación, aunque algunos abordaban kits experimentales estos correspondían a otras asignaturas de estudio, como física o biología. Tras este proceso, se eligieron 18 publicaciones para la revisión.

FASE III: tras finalizar las fases 1 y 2, se procedió a realizar una revisión individual de los 18 estudios con el objetivo de identificar los conceptos de mayor relevancia, así como los resultados más importantes encontrados por los autores, incorporando además nuestro aporte personal.

FASE IV: para esta última etapa, mediante el método hermenéutico a los 18 estudios seleccionados se los “interpretó, construyó y representó el pensamiento teórico” (Vinueza et al., 2022, p. 49).

Además, se empleó la técnica de procesamiento del lenguaje natural (PLN) nube de palabras y diagramas de frecuencia para identificar los términos que aparecían con mayor frecuencia a los resúmenes de los dieciocho estudios seleccionados. Para garantizar la consistencia de los resultados, se unificaron algunos términos, como estudiante/s; competencias/habilidades; estudiantado, estudiante/s; práctico/s; químico/s; kit/s y científico/s.

Resultados

De los dieciocho estudios seleccionados para la revisión, la mayor frecuencia registra catorce artículos científicos (Ambruso y Riley, 2022; Amsen, 2021; Andrews et al., 2020; Fuangswasdi et al., 2023; De Morais et al., 2021; Ibarra et al., 2020; Kelley, 2021; Molina, 2018; Nguyen y Keuseman, 2020; Samuel, 2021; Sukarmin et al., 2020; Toma, 2021; Vizcarra Sánchez y Vizcarra Gavilán, 2021; Zohdi y Azmar, 2023); tres tesis publicadas (Orrego, 2020; Urquizo y Poma, 2023; Tejero, 2020), y un de libro didáctico digital (Malanca y López, 2020).

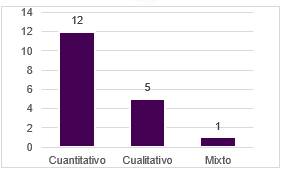

En la Figura 3 se observaron siete investigaciones para 2020, seis estudios en el 2021, tres en el 2023, y entre 2018 y 2022 (ambas con 2 estudios); con respecto a la naturaleza metodológica de las investigaciones en la Figura 4, doce estudios fueron de metodología cuantitativa, cinco corresponde a estudios cualitativos, seguidos de un estudio que combina ambos, en lo que concierne al nivel nueve (n = 9) estudios fueron de nivel secundario y nueve (n = 9) son estudios aplicados en grados superior.

2.2. Mapeo geográfico

Con relación a la distribución geográfica (Figura 5), se visualiza que Estados Unidos presenta cuatro publicaciones; seguida de Brasil, Ecuador e Indonesia (con un total de seis investigaciones); Colombia, Perú, México, Argentina, España, Tailandia y Polonia (con un total de siete estudios) y cabe mencionar que no se obtuvo información de un estudio en lo respecta al país de origen.

3.3. Distribución de los trabajos por áreas de la Química.

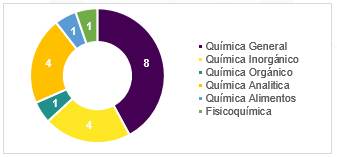

De los dieciocho estudios revisados, todos ellos se centran en la utilización de kits experimentales, ya que cada uno de los documentos analizados se basa en el uso o desarrollo de un kit experimental, en la Figura 5, se detallan las frecuencias, donde la mayoría de las publicaciones están relacionadas con las áreas de Química General (n = 8), Química Inorgánica (n = 4), Química Analítica (n = 4), Química Orgánica (n = 1), Fisicoquímica (n = 1), y un estudio sobre Química de los Alimentos (n = 1). Es importante destacar que algunos estudios abordaron más de una de estas temáticas.

3.4. Frecuencia de términos más utilizados.

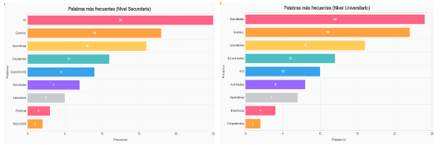

Con el objetivo de identificar la frecuencia de los términos en la Figura 6 se visualiza como palabras más comunes encontradas en los resúmenes kits experimentales y kits de laboratorio, junto con palabras como aprendizaje, Química, estudiantes, competencias, prácticas, experimental y científicas. De igual manera en la Figura 7 se pueden comparar los términos más frecuentes utilizadas en cada nivel, los mismos que confirman que la elección de los documentos fueron los más adecuado para la revisión.

3.5. Los KE en la enseñanza de la Química.

Tras el análisis los estudios indicaron que los kits experimentales (KE) pueden mejorar la motivación y el interés de los estudiantes por el estudio de la química, lo que a su vez trae a un mayor éxito académico. Asimismo, los KE fomentan habilidades como la resolución de problemas y de pensamiento crítico, elementos importantes que facilitan la comprensión de las ciencias al involucrar a los estudiantes en experimentos prácticos, lo que les permite explorar y descubrir nuevos conceptos en el campo de la química, ante lo mencionado en la Tabla 1 se presentaron los resultados más significativos encontrados por los autores.

3.6. Habilidades prácticas y científicas adquiridas por los KE.

Según Herrera y Córdoba (2023), la adquisición de habilidades “es fundamental en el nuevo enfoque educativo, refiriéndose a ellos como un conjunto de destrezas que los docentes emplean para potenciar al máximo las habilidades de sus estudiantes” (p. 4).

Según Martín et al. (2019) definieron a una habilidad práctica como la capacidad de diseñar, realizar y analizar experimentos, utilizando técnicas y herramientas para recopilar datos empíricos mediante un adecuado manejo de instrumentos, y la ejecución de procedimientos experimentales de manera rigurosa.

Por otro lado, una habilidad científica engloba la capacidad de comprender y aplicar los principios teóricos y conceptos en el ámbito científico, incluyendo la formulación de hipótesis, la interpretación de resultados experimentales y la comunicación de hallazgos a través de la escritura científica (García y Moreno, 2020).

Habilidades Científicas

Interpretación de datos obtenidos en los experimentos.

Habilidad para seguir indicaciones a través de protocolos experimentales.

Exactitud, y comprensión de los resultados en los experimentos.

Conocimiento de las reglas de seguridad en el laboratorio.

Destreza para abordar problemas y actuar de forma independiente en un entorno remoto.

Procesamiento de datos, como la utilización de pruebas estadísticas.

Comprensión de las fases en la cromatografía.

Inclusión de conceptos teóricos de la cromatografía en experimentos prácticos.

Entendimiento de los principios de separación y análisis mediante cromatografía.

Aplicación de los conceptos teóricos en contextos prácticas del laboratorio.

Observar la estabilidad de las soluciones de pigmentos extraídos en diferentes condiciones, como variaciones de color y degradación a lo largo del tiempo.

Interpretación de los datos recolectados y extracción de conclusiones a partir de los resultados experimentales

Habilidades prácticas

Planificación y diseño apropiado de experimentos.

Manejo de equipos de laboratorio y aplicación de métodos experimentales.

Observación de cambios químicos y físicos en los experimentos.

Análisis de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas como enfriamiento por fluorescencia, cromatografía en fase inversa, espectroscopia de absorción, y movimiento browniano.

Utilización métodos experimentales para determinar la concentración de analitos en las muestras.

Dominio en el manejo de la pipeta, vertido de líquidos y lectura de equipos especializados.

Resolución de problemas en el laboratorio cuando surgen inconvenientes.

Adaptación de técnicas de laboratorio en diferentes entornos.

Selección materiales y reactivos para la realización de experimentos.

Aplicación de técnicas de extracción para separar pigmentos.

Interpretación de resultados experimentales y formulación de preguntas

Aplicación de técnicas de laboratorio en el hogar.

Presentación de resultados y procedimiento a través de informes de laboratorio.

Adaptabilidad para realizar de experimentos científicos sin contar con equipos o instrumentos especializados.

3.7. Factores asociados a su implementación.

Socioeconómico

De acuerdo con Agualongo y Garcés (2020) indicaron que el factor socioeconómico en países desarrollados como en vías de desarrollo en el contexto educativo, representa diversos factores que afectan la calidad de la educación, entre ellos están los índices bajos en lo respecta a la matriculación, logros académicos y altos niveles de deserción.

En cuanto al diseño, los costos de elaboración y mantenimiento varían considerablemente dependiendo del tipo y la complejidad de cada kit. Respecto a los costos en países como Estados Unidos, Ecuador, Perú, Brasil se reconoce el esfuerzo de los educadores en la gestación de KE que han requerido la compra de equipos, instrumentos, materiales y reactivos necesarios, que pueden ser significativos para kits avanzados o especializados, en las Figuras 8A y 8B se ilustran algunos ejemplos de KE que han requerido del aspecto económico para su desarrollo.

En cambio en países como Colombia, Argentina, Ecuador se encontraron kits que han sido confeccionados con materiales que se consiguen muy fácilmente en un supermercado o farmacia (Figura 8C y 8D). En estos se citan ejemplos de reactivos cotidianos como sal (NaCl); azúcar (C12H22O11); bicarbonato de sodio de uso cotidiano (NaHCO3); alcohol (etílico y farmacéutico); agua oxigenada, sello rojo (destape de cañerías, NaOH); indicadores de extractos vegetales; vasos, botellas y recipientes de plástico, goteros, entre otros artículos.

Además, el mantenimiento implica gastos recurrentes para reemplazar componentes desgastados, reponer suministros consumibles y reparaciones necesarias para asegurar que los equipos funcionen correctamente. Estos costos pueden aumentar con el tiempo, especialmente si los kits son utilizados frecuentemente y por grupos grandes de estudiantes. Además, las escuelas pueden necesitar invertir en la capacitación del personal docente para asegurar el uso adecuado y seguro de los KE, lo cual agrega una capa adicional de costos. La combinación de estos factores puede representar una carga financiera considerable para instituciones educativas con recursos limitados, afectando su capacidad para proporcionar una educación práctica de alta calidad de manera equitativa.

Planes educativos

La resistencia al cambio por parte de los docentes y la administración, la falta de recursos financieros y tecnológicos, y la disparidad en la formación y capacitación del personal académico son algunos de los factores que puede afectar la eficiencia de los KE en el proceso pedagógico. Además, la adaptación curricular a contextos locales y a las necesidades de una población estudiantil diversa requiere de un enfoque flexible lo que a menudo choca con las políticas educativas estandarizadas.

En países como Colombia, México, aunque existen esfuerzos gubernamentales para incorporar KE en las escuelas públicas, estos programas a menudo enfrentan problemas de sostenibilidad y alcance debido a la falta de fondos y apoyo continuo. Estos obstáculos se agravan en entornos socioeconómicamente desfavorecidos, donde las limitaciones estructurales y la brecha digital impiden una implementación equitativa de las innovaciones pedagógicas (Meroni et al., 2015).

Por ejemplo, en Perú Vizcarra Sánchez y Vizcarra Gavilán (2021) en su estudio delimitó como problemática que la institución no cuenta con laboratorios ni recursos para que los estudiantes formen habilidades experimentales, lo cual orilla a los docentes a dictar sólo clases teóricas sin la parte práctica. Igualmente, en Ecuador Urquizo y Poma (2023) determinaron dentro de su problemática que las prácticas del laboratorio son limitadas, no existe un laboratorio físico en la institución y equipado en el cual se pueden fortalecer las habilidades y competencias prácticas de los estudiantes, por lo cual esto delimita la actividad experimental y el aprendizaje de la Química será una ciencia monótona y difícil de aprender.

Mientras en países como Estados Unidos, Polonia, la implementación de los KE está mucho más alineada con los planes educativos establecidos, gracias a la mayor disponibilidad de recursos financieros. En Estados Unidos, las escuelas cuentan con presupuestos más amplios y programas de financiamiento específicos que facilitan la adquisición y mantenimiento de KE, así como la capacitación continua de los docentes para su uso adecuado. Polonia, aunque no tiene el mismo nivel de recursos que Estados Unidos ha logrado integrar los KE de manera efectiva en su sistema educativo mediante políticas educativas bien estructuradas y un enfoque en la modernización de la enseñanza científica (Ponce, 2010). Aspectos que resaltan la importancia de considerar el contexto socioeconómico y las políticas educativas al evaluar la implementación de KE, ya que influyen directamente en la calidad y equidad de la educación práctica impartida a los estudiantes.

Los resultados evidenciaron que los kits experimentales son recursos idóneos para fomentar el desarrollo de habilidades prácticas y científicas, brindando una experiencia de aprendizaje relevante y significativa que no solo le permite comprender los conceptos teóricos, sino aplicarlos en procesos prácticas. Estos hallazgos se respaldaron a la idea Veitia et al. (2022) sobre que la integración del trabajo experimental proporciona una base sólida para llevar a cabo acciones concretas, analizar datos, evaluar hipótesis y planificar experimentos, lo que amplía el conocimiento y el aprendizaje de las ciencias.

Esto ofrece una experiencia de aprendizaje más contextualizada, preparando así a los estudiantes para afrontar los retos científicos futuros. En nuestra opinión, nuestros hallazgos coinciden con Molina et al. (2016) y Martin et al. (2019), quienes destacaron la importancia de los kits experimentales en el desarrollo de habilidades prácticas, en el estudio de las ciencias y, de la química en particular, pues estos recursos facilitan la adquisición de habilidades como la medición de volúmenes, el diseño y montaje de equipos, la identificación de sustancias, y la separación de compuestos de acuerdo con sus propiedades químicas y físicas.

Mediante esta revisión sistemática, se evidencia que los KE son de gran importancia en el ámbito educativo, según Dickerson et al. (2014), la utilización de los kits puede influir en la comprensión de fenómenos y en el entendimiento de los conceptos químicos, así como en el desempeño académico de los estudiantes a través de la exploración, la experimentación y la construcción de nuevos conocimientos e ideas que fomentan el pensamiento crítico.

Asimismo, Foley et al. (2013) mencionaron que la integración de los KE mejora la motivación y capta el interés en el aprendizaje química esto es debido a que al involucrarse en los experimentos y presenciar los resultados de su investigación, los alumnos perciben un mayor sentimiento de éxito en su desempeño, curiosidad en el aprendizaje de una asignatura, donde la experiencia aprendizaje es más significativa y enriquecedora.

Por otro lado, Kennepohl (2007) mencionó que la experiencia de los estudiantes al utilizar los KE en casa es comparable a la que experimentan en los reales, y Urquizo y Poma, (2023) y Vizcarra Sánchez y Vizcarra Gavilán (2021) indicaron que los KE son recursos factibles en la praxis docente porque complementan la clase y motiva al estudiante mejorando las habilidades cognitivas y prácticas. Por otro lado, las barreras financieras en instituciones educativas deben considerar opciones como subsidios gubernamentales, alianzas con organizaciones no gubernamentales y la creación de programas de préstamo de equipos para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su situación económica, puedan beneficiarse de los KE. También es crucial fomentar la inversión en educación científica a nivel político y comunitario para cerrar las brechas de recursos y asegurar que la implementación de los KE no sea un privilegio exclusivo de las instituciones con mayores recursos, sino una herramienta accesible para todos los estudiantes (Arjona et al., 2022; Bonilla et al., 2022).

Ante estas acciones se proponen vías estratégicas adaptadas a las realidades locales de los países en desarrollo. Entre ellas, se destacó la necesidad de alianzas público-privadas para financiar la adquisición de kits, programas de formación continua para docentes y la adaptación de los KE a los recursos disponibles en cada contexto (Bonilla et al., 2022). Estas estrategias buscaron garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su nivel socioeconómico tengan acceso a una educación práctica de calidad que les permita desarrollar habilidades científicas sólidas.

Conclusiones

Se logró recabar información importante acerca de los kits de laboratorio que permitió determinar que son recursos valiosos para adquirir habilidades prácticas y científicas que abarcan la capacidad de manipular instrumentos, emplear técnicas experimentales, manejar equipos de laboratorio y sustancias químicas, observar cambios químicos y físicos en los experimentos, analizar datos cualitativos y cuantitativos, aplicar métodos para identificar un analito e incluso adaptar y aplicar técnicas experimentales en un entorno no convencional (hogar); habilidades para analizar datos experimentales, seguir instrucciones; la precisión, y comprensión de resultados experimentales, fomentando en la curiosidad científica y la investigación en el estudiante.

En los dieciocho estudios revisados entre 2018 y 2023, se aprecia que la inclusión de kits de laboratorio contribuye al avance de la educación fomentando en el estudiantado habilidades prácticas como científicas. En la mayoría, dichos estudios se centraron en áreas como la fisicoquímica, orgánica, y en alimentos y es relevante indicar que los términos más recurrentes identificados son: Química, kit experimental, kit laboratorio, estudiantes, habilidades, prácticas, científicas. Asimismo, se determinó que la mitad de las investigaciones se realizaron en educación superior y la otra en secundaria (bachillerato).

La implementación de kits experimentales (KE) en contextos educativos ha estado profundamente influenciada por factores socioeconómicos y la planificación educativa. Los estudios revisados destacaron que los costos asociados a la creación, mantenimiento y capacitación para el uso de KE varían significativamente según el país y el nivel de desarrollo económico. En países desarrollados como Estados Unidos, la disponibilidad de recursos financieros permite una integración más efectiva de los KE en los planes educativos, lo que contribuye a una educación práctica de alta calidad. En contraste, en países en vías de desarrollo o con recursos limitados como Colombia, Perú o Ecuador, los obstáculos financieros y la falta de infraestructura adecuada limitan la implementación efectiva de estos kits. Esto resulta en una educación más teórica y menos práctica, afectando la calidad del aprendizaje.

Finalmente se identificó que los kits experimentales, por su versatilidad, se adaptan a una variedad de experimentos y actividades, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje, su facilidad de transporte los permite utilizar en cualquier lugar; por su simpleza, los estudiantes se familiarizan rápidamente con los procedimientos y técnicas que contienen. Y por su bajo costo de mantenimiento son una alternativa accesible para instituciones de educación que cuentan con recursos limitados.