Introducción

Es sabido que la educación reviste una gran importancia para el desarrollo integral de las personas. En las escuelas se da un ambiente propicio para fortalecer habilidades y destrezas en el plano social, físico, cognitivo y emocional. Es por ello que se propone que la educación recibida en las primeras etapas influirá en el resto de la vida de la persona (Santi, 2019).

Se considera que la educación, en particular la educación formal, facilita al sujeto el acceso a un futuro mejor. Se entiende como educación formal, en este caso, a aquella que sigue métodos convencionales, se desarrolla de forma consciente y organizada en instituciones educativas destinadas a tal fin y que es reconocida por organismos de gobierno como tal (Jiménez, 2020).

En virtud de esta información, interesa saber y poder determinar qué significa un futuro mejor. En esta investigación se buscó explorar los efectos de la educación formal en el envejecimiento saludable de las personas adultas mayores. Es decir, poder determinar si la educación formal tendrá algún tipo de influencia en la forma en que las personas envejecen. Para ello se tomaron tres variables que resultan claves en esta etapa de la vida: la capacidad funcional, el funcionamiento cognitivo y la calidad de vida.

Cabe destacar que la evidencia de la relación entre el nivel educativo y el funcionamiento cognitivo ha sido amplia y consistente. Existen múltiples investigaciones que han constatado que mientras mayor es el nivel educativo de una persona, mejor será su funcionamiento cognitivo en la adultez mayor.

Como ejemplo de esta relación, se pudo encontrar la investigación de Vite y Calderón, (2018), quienes constataron en una muestra de personas mayores que el nivel educativo es una variable predictora del funcionamiento cognitivo en la vejez. Además, se puede citar la investigación de León Samaniego y León Tumbaco (2018), quienes encontraron que tener un nivel de instrucción básico constituye un factor de riesgo para sufrir deterioro cognitivo. En esta misma línea, se ha encontrado que el nivel educativo tiene una gran importancia en la determinación de algunas funciones cognitivas, como la atención sostenida y selectiva, así como el razonamiento abstracto, independientemente del grado de complejidad laboral de las tareas que las personas hayan realizado a lo largo de su vida. Esta información indica que las habilidades cognitivas adquiridas en la etapa de escolarización se podrían mantener a lo largo de la vida y no verse afectadas (Feldberg et al., 2020).

La relación entre el nivel educativo y el funcionamiento cognitivo se explica desde la teoría de la reserva cognitiva. La misma postula que existen diferencias entre los individuos en el modo en que procesan la información. Estas diferencias permitirían que algunas personas puedan enfrentar alteraciones del sistema nervioso, como las que se producen en el envejecimiento, sin mostrar dificultades significativas en su capacidad cognitiva. Estas habilidades para procesar la información de un modo más flexible son adquiridas por los sujetos en diversas actividades que no necesariamente se vinculan con la actividad intelectual (Villa, 2017), aunque una de las principales es la participación en espacios de educación formal.

La relación entre el nivel educativo y la calidad de vida, en cambio, no es tan clara. Existen estudios realizados con personas mayores que han encontrado que un mayor nivel educativo se relaciona con mejor salud percibida y mayor calidad de vida relacionada con la salud (López et al., 2019). También se ha encontrado evidencia de que el nivel de estudios colabora con la dimensión física y psicológica de la calidad de vida (Cardona et al., 2016). Sin embargo, en otras investigaciones se ha encontrado que no existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de estudios y la calidad de vida de las personas mayores (González y Araujo, 2010; Mesa et al., 2020; Tenorio et al., 2021).

Estas diferencias en los resultados de las diferentes investigaciones pueden tener su origen en las dificultades relacionadas con la definición de este constructo. La calidad de vida es un concepto complejo, posee un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, a la vez que cada uno de estos aspectos posee múltiples dimensiones. Sin embargo, la calidad de vida subjetiva ha tomado el centro de atención debido a su capacidad para predecir la calidad de vida general de la persona. La misma puede ser definida como una valoración afectiva y evaluación cognitiva de la persona acerca de sus condiciones de vida actuales, teniendo en cuenta diferentes dominios como lo pueden ser el social, psicológico, físico o ambiental (Marquez, 2022). No existe necesariamente una relación lineal entre la calidad de vida subjetiva y las condiciones objetivas en las cuales vive la persona; por ello, es posible que el nivel educativo no impacte de manera directa en esta variable.

Finalmente, la relación entre el nivel educativo y la capacidad funcional cuenta con evidencia más consistente, aunque también más escasa. Se ha reportado que existe una relación entre el nivel educativo y la capacidad funcional de adultos mayores evaluada mediante el índice de Barthel (Satorres, 2013) y a través de la encuesta de Katz (Cortés et al., 2016). Ambas escalas evalúan actividades básicas de la vida diaria. Dentro de este grupo de actividades se pueden ubicar tareas como vestirse, higienizarse o comer por su propia cuenta. Son actividades de autocuidado básico que deben desarrollarse para asegurar la supervivencia.

Por otro lado, Luna y Vargas (2018) encontraron que tener 8 o más años de escolaridad era un factor protector frente al deterioro funcional de las actividades instrumentales de la vida diaria, evaluadas mediante la escala funcional de Pfeffer. Estas actividades son más complejas, e implican un medio para lograr otros fines. Por ejemplo, en este grupo se encuentran tareas como el manejo del dinero, capacidad que está implicada en diversas tareas de la vida cotidiana o el uso de diferentes medios de transporte que facilitan la realización de numerosas tareas.

Metodología

La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa ya que las variables fueron cuantificadas, para lo cual se utilizaron instrumentos de medición psicométricos. El diseño fue no experimental debido a que no realizó manipulación voluntaria de las variables; además, de corte transversal en tanto los datos fueron recolectados en un momento único. El nivel de investigación fue correlacional ya que se exploró la relación presente entre el nivel educativo, el funcionamiento cognitivo, la capacidad funcional y la calidad de vida de las personas mayores (Hernández y Mendoza, 2018).

2.1. Muestra

La muestra fue recolectada mediante el método de muestreo de participantes voluntarios, es decir, se asistió a centros donde se brindaban actividades para personas mayores. Además, se extendió la invitación a todas las personas asistentes y quienes aceptaron participar pasaron a formar parte de la muestra. Como criterio de inclusión se tuvo en cuenta que la persona tuviera más de 60 años, que no tuviera diagnóstico de enfermedad psiquiátrica y que no tuviera defectos visuales o motrices que le impidieran realizar las actividades de la evaluación cognitiva.

La muestra quedó conformada por 120 personas, cuyas edades fueron de un mínimo de 60 años a un máximo de 88, con una edad promedio de 70,49 años (d.e. 7,52). Del total de personas entrevistadas el 65,6% fueron mujeres, y el 34,4% restante fueron varones.

2.2. Instrumentos de recolección de datos.

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:

Cuestionario Ad Hoc: mediante el cual se recolectó información sociodemográfica: edad, género y nivel de estudios alcanzado.

Test MoCA (Evaluación Cognitiva de Montreal): es una prueba breve de 30 preguntas que ayudan a evaluar las disfunciones cognitivas leves. Fue publicado en 2005 por un grupo de la Universidad McGill. Incluye la evaluación de: Orientación, Memoria, Habilidad Visoespacial, Habilidades de Lenguaje, Abstracción, Denominación de animales, Atención, Prueba del dibujo del reloj (Nasrredine, 2017).

La prueba ha sido validada en Argentina por dos equipos. Por un lado, se puede encontrar el trabajo de González Palau et al. (2018), quienes buscaron precisar la validez del instrumento para diferenciar sujetos sanos de aquellos con deterioro cognitivo leve. Para ello utilizaron una muestra de 115 sujetos control y 154 sujetos con deterioro; mediante el uso de una curva analítica ROC para establecer la relación entre los diagnósticos y los puntajes obtenidos en el MoCA, llegaron a la conclusión de que el punto de corte 26 (propuesto por el creador de la técnica) es adecuado para diferenciar ambos grupos. Reportaron también que el instrumento posee buena sensibilidad (,727) y especificidad (,748) (González Palau et al., 2018). En el segundo estudio de validación, realizado con una muestra de 399 personas mayores divididas en: personas sanas, con deterioro cognitivo y con demencia. Mediante la técnica test-retest determinaron que el instrumento posee buena estabilidad, y mediante el análisis de Alfa de Cronbach se determinó una adecuada consistencia interna (α,886) (Serrano et al., 2020).

Test Whoqol: mediante 26 ítems que se responden con escalas tipo lickert, con 5 opciones de respuesta cada una, proporciona un perfil de calidad de vida percibida por la persona, identificando 4 dimensiones: física, psicológica, social y ambiental. Espinoza et al. (2011), utilizando una muestra de 1520 personas mayores, realizaron pruebas de confiabilidad (mediante Alfa de Cronbach) y de validez (mediante análisis factorial confirmatorio), obteniendo resultados aceptables en ambas técnicas. En base a las puntuaciones obtenidas en esta población, se desarrollaron baremos que permiten clasificar las puntuaciones de cada dimensión en bajas, medias y altas.

Cuestionario ViDA (Vida Diaria del Adulto mayor): permite conocer el estado funcional de las personas, a través de 10 preguntas que indagan por actividades instrumentales de la vida diaria. Cada ítem se responde de manera independiente con una escala que va desde la realización con total autonomía de la tarea a la imposibilidad de realización. La validación de esta técnica fue llevada a cabo en Buenos Aires (Argentina) con una muestra de personas mayores. Se encontró que poseía buena consistencia interna evaluada mediante alfa de Cronbach, que arrojó una puntuación de ,91. Para evaluar la validez, se compararon los resultados del cuestionario con las puntuaciones de la Escala Lawton Brody. Se encontró que entre los resultados de ambos instrumentos existía una correlación alta, de ,91 (p<,05). En base a los resultados obtenidos y a la correlación de las puntuaciones con las obtenidas por los mismos sujetos en la escala de Lawton y Brodi, se puede clasificar a los sujetos en función de las puntuaciones en: sujetos independientes, con dependencia leve, dependencia moderada, dependencia grave y dependencia total (Soler-König et al., 2016).

2.3. Procedimiento

Se contactó a las personas que aceptaron participar de manera telefónica y se acordó una reunión en el domicilio de la persona. La aplicación del instrumento fue en todos los casos de manera individual. Se procuró que al momento de la toma no hubiera otras personas presentes y que se eliminaran las distracciones (se apagaran televisores o radios que pudieran haber). Antes de iniciar con la entrevista se informaba a la persona las actividades que se llevarían a cabo, la finalidad de las mismas y se explicaba el carácter voluntario de su participación y la confidencialidad de los datos obtenidos respecto de su identidad. Luego se pedía que la persona leyera y firmara un consentimiento informado, donde se explicaba lo anteriormente mencionado.

2.1. Análisis de datos

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el paquete estadístico IBM SPSS 21. Se realizaron cálculos descriptivos de análisis de frecuencia y tablas de contingencia para poder obtener una descripción de las variables en estudio. Luego, para cumplir con el objetivo principal de la investigación se utilizó la prueba chi-cuadrado para constatar la relación entre variables y la prueba U de Mann-Whitney para comparar grupos. Finalmente, para las comparaciones que resultaron estadísticamente significativas, se utilizó la D de Cohen para calcular el tamaño del efecto.

Resultados

3.1. Estadísticos descriptivos

La primera variable analizada fue el nivel educativo. Se conformaron tres grupos; en el primero, se ubicaron a las personas con nivel de instrucción primario completo o inferior. Este grupo quedó conformado por 44 personas, representando al 36,7% de la muestra. En el segundo grupo, se incluyeron personas con nivel de educación secundario incompleto o completo, con un total de 38 personas que representaban el 31,7%. Finalmente, las personas con educación superior, completa o incompleta, formaron el tercer grupo que contó también con 38 personas.

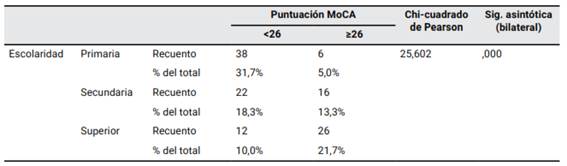

El funcionamiento cognitivo, evaluado mediante el test MoCA mostró predominantemente puntuaciones bajas. El 60% de las personas evaluadas presentaron puntuaciones por debajo del punto de corte propuesto por la técnica para determinar el funcionamiento cognitivo normal. Al analizar estos resultados mediante una tabla de contingencia, se pudo observar que la mayor parte de las personas que presentaron puntuaciones por debajo del punto de corte, pertenecen al grupo con instrucción primaria. Por otro lado, la mayor parte de las personas con funcionamiento cognitivo normal pertenecen al grupo de personas con escolaridad superior. Además, mediante la prueba de chi-cuadrado, se pudo afirmar que existe dependencia entre las variables (p=,000) (Tabla 1).

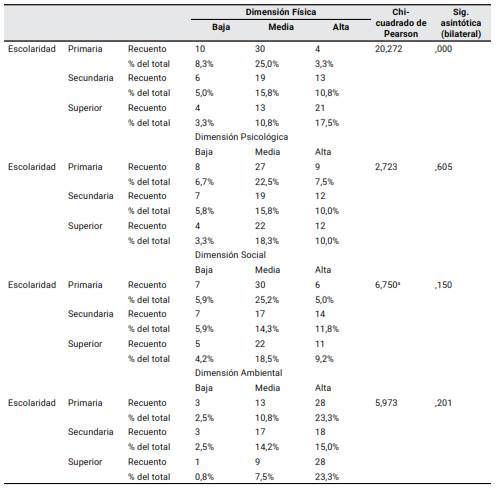

El cuestionario utilizado para medir calidad de vida arrojó puntuaciones individuales para cada dominio de la calidad de vida. Con respecto al dominio físico, se encontró que el 16,7% de la muestra presentó una puntuación baja, el 51,7% presentó una puntuación media y 31,7% una puntuación alta. Igual que en el caso anterior, el mayor porcentaje de personas con puntuación baja pertenece al grupo con nivel de instrucción primaria, y el porcentaje más grande de personas con calidad de vida física alta pertenecen al grupo con nivel de estudios superior. La prueba chi cuadrado confirma la relación entre ambas variables (p=,000) (Tabla 2).

En la dimensión psicológica, se encontró que 15,8% de los participantes presentaron puntuaciones bajas, 56,7% presentaron puntuaciones medias y 27,5% puntuaciones altas. Porcentajes similares se encontraron en la dimensión social, donde el 16% presentó una puntuación baja, el 58% puntuación alta y el 26% restante puntuaciones altas. En la dimensión ambiental, se pudo señalar que la mayor parte de la muestra correspondiente a 61,7% presentó puntuaciones altas, seguido del 32,5% con puntuaciones medias y finalmente sólo el 5,8% presentó puntuaciones bajas. La prueba chi-cuadrado señaló que no existían relaciones estadísticamente significativas entre las puntuaciones de estas tres dimensiones y la escolaridad de los sujetos.

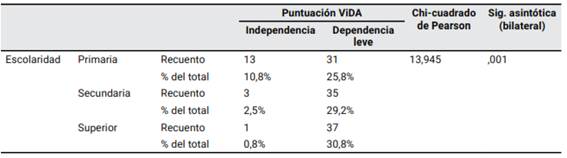

La capacidad funcional evaluada mediante el cuestionario ViDA, podía ser clasificada según el nivel de independencia o dependencia de la persona. Se encontró que el 14,3% de la muestra presentó dependencia leve, mientras que el 85,7% presentó independencia total. No se registraron casos de dependencia moderada, grave o total. Mediante la prueba de chi-cuadrado se pudo constatar que existe una relación de dependencia entre la capacidad funcional y la escolaridad (p=,001). En la Tabla 3 se observó que el mayor porcentaje de personas independientes pertenece al grupo de personas con estudios de nivel superior, mientras que la mayor cantidad de personas con dependencia leve, pertenecen al grupo con estudios primarios.

3.2. Comparaciones de grupo

Con la finalidad de precisar entre qué grupos se producían estas diferencias, se realizaron comparaciones entre los tres grupos creados en función del nivel educativo. Las variables a comparar fueron las que habían mostrado relación de dependencia en la prueba chi-cuadrado con el nivel de escolaridad.

En primer lugar, se comparó la puntuación del test MoCA, la calidad de vida física y la puntuación del cuestionario ViDA, entre el grupo de adultos mayores con estudios primarios y el grupo de adultos mayores con estudios secundarios. Se encontraron diferencias significativas en las puntuaciones del test MoCA (p=,000), siendo el tamaño del efecto grande, calculado mediante la D de Cohen (d=,97) y en las puntuaciones del cuestionario ViDA (p=,010), siendo el tamaño del efecto mediano (d=,64). En ambos casos, el grupo con puntuaciones más altas fue el que tenía estudios secundarios.

Se realizó una comparación entre personas con estudios secundarios y de nivel superior. En este caso, se encontró que no existía una diferencia significativa con respecto a la calidad de vida física (p=,067), ni a la capacidad funcional (p=,392). Aunque sí se encontró una diferencia significativa en relación a la puntuación del test MoCA (p=,028), con un tamaño del efecto pequeño (d=,45), presentando mejores puntuaciones el grupo con estudios superiores.

Finalmente, se comparó el grupo de personas con estudios primarios y el grupo con estudios de nivel superior. En este caso, se encontraron diferencias significativas en la variable calidad de vida física (p=,000), con un tamaño del efecto grande (d=,92) en las puntuaciones del cuestionario ViDA (p=,001), también con un tamaño del efecto grande (d=,95) y en las puntuaciones del test MoCA (p=,000), igualmente con un tamaño del efecto grande (d=1.41). En todos los casos, las diferencias fueron a favor del grupo con estudios superiores.

Conclusiones

Los resultados encontrados en la presente investigación sustentaron la importancia que la educación tiene en algunos aspectos del proceso de envejecimiento saludable de las personas mayores. Esto se afianzó principalmente en la relación existente entre el nivel educativo y las capacidades cognitivas y funcionales de las personas mayores.

En esta investigación se pudo constatar que existe una relación de dependencia entre la capacidad cognitiva de las personas mayores y su nivel de escolarización. Se encontró que existían diferencias significativas entre el grupo con escolaridad primaria y el grupo de escolaridad secundaria y entre este último grupo y el que contaba con educación superior. Este resultado coincidió con investigaciones anteriores que propusieron el nivel educativo como un factor protector frente al deterioro cognitivo (León Samaniego y León Tumbaco, 2018; Vite y Calderón, 2018).

Además, estos resultados apoyaron la teoría de la reserva cognitiva. Fueron las personas mayores que habían atravesado mayor cantidad de años de estudio las que contaron con más recursos para resolver las tareas propuestas en el test de evaluación neurocognitiva. Las habilidades adquiridas durante la etapa de formación repercutieron en la capacidad cognitiva de las personas en su adultez mayor. Por otro lado, también se constató que existía una relación entre la capacidad funcional y el nivel educativo. La capacidad funcional es una de las variables claves para el envejecimiento saludable. El hecho de que las personas mayores puedan conservar su independencia en esta etapa de la vida ha sido uno de los objetivos más importantes que se persigue a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (2015) ha puesto su acento en este aspecto, en su concepto de envejecimiento saludable.

En esta investigación se encontró que existe una relación entre las actividades instrumentales de la vida diaria y el nivel educativo de las personas mayores, confirmando de esta manera los hallazgos de investigaciones previas (Luna y Varga, 2018). Sin embargo, es necesario destacar que si bien existe una diferencia entre los adultos mayores con estudios de nivel primario y el resto de los grupos, no hay diferencias entre el grupo de nivel secundario y superior. Este dato resulta significativo en tanto podría implicar que el desarrollo de las habilidades necesarias para desenvolverse de manera independiente en la vida cotidiana podría producirse durante el período de instrucción primaria.

Este dato se resaltó no con la intención de priorizar un nivel de formación sobre otro, sino para poder repensar los objetivos y la forma en que se estructura el sistema educativo. Como se pudo apreciar en base a los resultados de la presente investigación, el proceso de envejecimiento empieza a estructurarse y definirse desde etapas tempranas de la vida. Se vuelve necesario que la preparación para esta etapa sea parte de la formación integral de la persona. Así como en los espacios de educación formal se prepara a los niños y adolescentes para las responsabilidades y tareas que implica la edad adulta, es necesario que en estas etapas se empiece a visibilizar también la importancia desarrollar capacidades y habilidades necesarias para atravesar la vejez de manera saludable.

Por otra parte, la calidad de vida autopercibida también constituye una variable clave en la adultez mayor. En el concepto de envejecimiento saludable de la organización mundial de la salud se remarcó la importancia de conservar la capacidad funcional para ser y hacer lo que la persona quiera (Organización Mundial de la Salud, 2015). Este concepto está íntimamente relacionado con la calidad de vida subjetiva o autopercibida, porque los valores y objetivos personales de cada sujeto determinan la valoración y evaluación que se realiza de los diferentes dominios de la vida. La calidad de vida autopercibida no hace alusión a las condiciones de vida de las personas, sino a en qué medida estas condiciones de vida se amoldan a las necesidades, intereses, valores y objetivos de cada uno.

Es necesario destacar que, de las cuatro dimensiones de la calidad de vida, sólo la dimensión física mostró una relación con el nivel educativo. En este caso, fue el grupo de personas con estudios superiores quienes mostraron diferencias significativas con respecto al resto de los grupos, pero no se encontraron diferencias entre el grupo con estudios de nivel primario y el grupo de nivel secundario. Estos resultados se condicen con los obtenidos por Cardona et al. (2016) quienes también encontraron en una muestra de personas mayores una relación estadísticamente significativa entre el nivel educativo y la dimensión física de la calidad de vida.

La relación entre ambas variables ha sido explicada desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, se ha propuesto que el acceso a un mayor nivel educativo implica mayores conocimientos que facilitan el acceso a los servicios de salud. La segunda propuesta, que cuenta con mayor respaldo, destaca el vínculo existente entre el nivel educativo de las personas mayores y su posición socioeconómica (López et al., 2019). Las personas mayores que pudieron acceder a estudios secundarios y superiores usualmente contaban con una posición económica ventajosa. A su vez, el acceso a este tipo de estudios también implicó el acceso a trabajos mejor remunerados y con cobertura de salud, lo que puede explicar la mejor percepción de la calidad de vida física.

Esta relación entre posición socioeconómica y nivel educativo es una realidad que no debe ser ignorada y lleva a la necesidad de interpretar la relación entre nivel educativo y otras variables con suma precaución. Es necesario considerar a los condicionantes sociales en su interseccionalidad, entendiendo que variables como el género, la etnia, la edad y la posición socioeconómica se entrecruzan en complejas redes de poder. Esta investigación reconoce el hecho de no contemplar estas variables como una limitante. Así como el no poder realizar estadística paramétrica debido a la distribución anormal de las variables. Será necesario para futuras investigaciones contemplar estas limitaciones para construir evidencia más robusta.

Finalmente, se quiere remarcar que el resto de las dimensiones de la calidad de vida, si bien no se relacionan con el nivel educativo formal, pueden ser potenciadas desde espacios educativos informales. La percepción que se tiene del ambiente de las relaciones sociales y del propio funcionamiento psicológico puede ser mejorada a partir de la participación en los diversos espacios de educación no formal destinados a personas mayores. Existe evidencia que sostiene que la participación en proyectos educativos, de interacción social, de regulación emocional y/o de actividad física, se relaciona con una mejora en la calidad de vida de las personas mayores (Mesa et al., 2020).

Si bien la educación formal es un recurso de alto valor para el envejecimiento saludable, la calidad de vida del adulto mayor será construida a partir de las experiencias presentes. La educación no formal ofrece a las personas mayores nuevos espacios de participación para resignificar su presente lo que incidirá en la manera en que valora y evalúa su realidad. Es por ello que, en esta franja etaria, se debe apostar a la generación de nuevos espacios de participación y fortalecer los que ya existen con el objetivo de mejorar la percepción subjetiva que las personas tienen de su proceso de envejecimiento.