Introducción

Los trastornos del neurodesarrollo hacen referencia a las dificultades presentadas en la infancia o durante el desarrollo que interfieren con la adquisición de diferentes habilidades, capacidades o competencias (1) y restringen su desempeño a lo largo de la vida. Estos trastornos incluyen un amplio abanico de alteraciones que suponen una limitación en el funcionamiento cognitivo o adaptativo, dando lugar a trastornos de conducta o déficits intelectuales (2)(3), afecciones del habla y lenguaje, del aprendizaje y/o el control de las funciones ejecutivas, al igual que el desarrollo socioemocional, personal, académico y ocupacional (4). Estas limitaciones en el funcionamiento se convierten en barreras para la participación del niño en su cotidianidad, conocidas técnicamente como Actividades de la Vida Diaria -AVD-, situación que repercute en la calidad de vida y en el desempeño de su rol personal, escolar y social (5)(1).

El impacto de estos trastornos en la capacidad funcional del niño, requiere de equipos terapéuticos en neuropediatría y neurorrehabilitación que cuenten con procesos evaluativos no solo de los déficits corporales, sino también de las capacidades donde se incluyan las AVD (6)(7); a través de instrumentos que permitan afinar el diagnóstico, evaluar el pronóstico, guiar prescripciones clínicas y terapéuticas y definir seguimientos o tratamientos (8)(9), siendo pertinente la creación o adaptación lingüística y cultural de escalas, cuestionarios o baterías con validez ecológica y de contenido.

Sin embargo, uno de los obstáculos en la aplicación de estos test y medidas es su validez en otro idioma y cultura, esto conlleva a los clínicos e investigadores a estrategias como desarrollar una escala de medición propia en el mismo idioma y contexto, o realizar ajustes y modificaciones a un instrumento ya validado en otro idioma (o cultura), ajustando su estructura, a través del análisis cruzado o adaptación transcultural (10). El factor cultural es de gran relevancia ya que identifica la capacidad de resolución de problemas cotidianos para determinar el rendimiento en tareas diarias, ecológicamente válidas. Meneses, Flórez y Poenitz afirman que existen diferencias entre los datos normativos de diferentes culturas y países, incluso cuando se tienen en cuenta categorías como edad y educación, estas inconsistencias pueden dar lugar a graves errores en los diagnósticos, por lo que justifica el desarrollo de normas locales (11).

Se requiere que el instrumento cuente con una validez ecológica y de contenido, Sbordone (12) define a la validez ecológica como una relación funcional y predictiva entre el desempeño de un sujeto al aplicar un instrumento y su comportamiento en situaciones de la vida cotidiana; mientras que la validez de contenido se refiere principalmente a la medida en que un instrumento representa varios elementos recopilados a partir de una construcción teórica en un contexto determinado (13).

Balseca, León, Gamboa y Pérez (14), afirmaron que el evaluar la validez y confiabilidad de la tarea experimental de redes atencionales enfocadas en un contexto especifico, permite la aplicación a poblaciones con características clínicas similares, considerando las características culturales. Relacionando estas afirmaciones, es preciso enfatizar la importancia de ajustar los ítems de un instrumento de evaluación no solo en la traducción lingüística sino también culturalmente, permitiendo mantener el valor del contenido (connotación) en su nivel conceptual, en diferentes culturas.

Teniendo en cuenta lo anterior y la relación existente entre la evaluación de las AVD y las características de los niños y adolescentes con respecto al desempeño en diferentes contextos, la población con diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo presenta dificultades en la ejecución que limitan sus AVD, lo que hace necesaria la adaptación de un cuestionario que evalúe las AVD en la población colombiana, a través de la validación en contexto.

En tal sentido, la identificación de las habilidades para el desempeño y la interacción del individuo a partir de las características personales, del contexto, de la ecología y de la cultura, están inmersas en el modelo de función ejecutiva basado en el análisis factorial, autores como Tirapu, Cordero, Luna y Hernáez (15), proponen un modelo de función ejecutiva, el cual se basa en el análisis factorial, este tipo de análisis se ha utilizado para identificar los componentes de la actividad ejecutiva, siendo una herramienta útil para conocer los procesos cognitivos que se ven involucrados en el desempeño y participación en diferentes contextos. El análisis factorial según García, Tirapu & Roig (16), describe tres componentes que contribuyen al desempeño de una tarea: actualización, inhibición y alternancia. Estos componentes permiten el desarrollo de habilidades de tipo ejecutivo que repercuten tanto en la adaptación del individuo en contextos cotidianos, como en el desempeño de las AVD para la independencia funcional. Además de las variables demográficas y de inteligencia, Roselló, Vicente, Mumbardó-Adam, Verdugo y Giné (17), identificaron que los componentes metacognitivos explican el 12,3 % de la varianza en las habilidades de la vida diaria y el 13 % en las habilidades de socialización.

Respecto al concepto de AVD, Buitrago, Moreno, Pedraza, Gómez y Velasco (18), hacen referencia a todas las capacidades del niño para realizar actividades por sí mismo en función a la demanda del ambiente, convirtiéndose en un elemento consustancial para la participación y el desarrollo de una persona, inmersa en diferentes componentes (biológico, genético y social) para facilitar la integración y adaptación al contexto.

En la actualidad la revisión investigativa identificó la importancia de la aplicación de test y medidas en AVD en las diferentes etapas del ciclo vital, sin embargo, en Colombia, existe un vacío de conocimiento en este campo, con poca evidencia de un instrumento validado que permita evaluar la especificidad en las AVD en niños con trastornos en el neurodesarrollo o adaptados al contexto colombiano, dificultando la objetividad evaluativa y de intervención terapéutica.

En este sentido, el cuestionario de evaluación de las Actividades de la Vida Diaria - Escolar (AVD-E), instrumento elaborado para la población de Cáceres en España, según Barrios (19). Es una herramienta que permite la descripción las habilidades de autocontrol o las actividades básicas de la vida diaria, para población preescolar y escolar con un desarrollo típico, al igual que una plataforma para medir a niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo. La adaptación de este cuestionario requirió la recolección de la información de la funcionalidad enfocado en la población colombiana, para lo cual fue necesario llevar a cabo el proceso de validación ecológica y de contenido.

Materiales y métodos

El marco metodológico del proyecto (Figura 1) se desarrolló desde la epistemología divergente, con un método de investigación mixto, siguiendo una perspectiva cualitativa basada en la hermenéutica y un tipo de estudio cuantitativo analítico sustentado en un diseño de investigación secuencial DEXPLOS. El proceso de muestreo fue tanto no probabilístico (10 expertos y 5 familias) como probabilístico (8 expertos y 30 niños). Además, se realizó un análisis de los datos en forma triangulada y psicométrica, acorde a cada etapa.

Validez ecológica

Etapa cualitativa. Se establecieron dos grupos focales, el primero con profesionales expertos en neurorrehabilitación de las cinco regiones sociodemográficas de Colombia (10 expertos) entre fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y trabajador social; el segundo grupo focal, conformado por familiares o cuidadores en primer grado de consanguinidad (padres) de niños con trastornos del neurodesarrollo (5 familias), previo diligenciamiento de consentimiento informado.

En relación con los participantes de estos dos grupos focales, se identificó que el mayor porcentaje corresponde al sexo femenino, mostrando una diferencia significativa en relación al masculino, resultado que evidencia la relevancia del rol de la mujer en el contexto familiar y asistencial en salud de los niños con trastornos del desarrollo. En cuanto a los rangos de edad, los participantes se ubican dentro de los grupos de adulto joven y adulto, con una participación homogénea de tres adultos por región, representada por dos profesionales y un acudiente o familiar.

En cuanto a la experticia de los profesionales, presentó diferencias mínimas en relación a profesionales que han estado ejerciendo entre 2 a 6 años en comparación con aquellos de 12 a 17 años; en relación a las profesiones participantes la mayor participación fueron fonoaudiología, seguida por terapia ocupacional y por último fisioterapia y trabajo social. En el contexto familiar el 100% de los participantes tienen un vínculo parental primario (madre y padre).

Se utilizó una técnica de investigación discursiva narrativa para traducir e interpretar la realidad contextual de los actores convocados. Se analizaron los relatos con un proceso de codificación de los discursos textuales de acuerdo a las categorías de análisis planteadas reagrupándolos en un texto macro y evaluando la validez de las semejanzas y diferencias encontradas. Se interpretan los resultados y se realizan los ajustes dando origen a la versión preliminar 1 del cuestionario AVD-E.

Validez de contenido y de constructo

Etapa cuantitativa. Se trabajaron dos fases: en la primera, se realizó la validación de contenido por 8 pares expertos con estudios post graduales, con experiencia en el área evaluativa pediátrica e investigación social. Se evidenció que el 100% de los participantes eran mujeres; el 60% entre 7 y 11 años de experiencia profesional en el área y el 40% entre 12 y 17 años destacándose los profesionales en fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional quienes hacen parte de equipos de neurorrehabilitación en contextos educativos y de salud. Estas características favorecen el análisis crítico para la validación del instrumento, en variables como calidad, coherencia, pertinencia y relevancia; dando lugar a la versión preliminar 2 del cuestionario AVD-E.

En la segunda fase, se aplicó el cuestionario a una muestra de niños en edad escolar (30 niños) con perfiles altamente similares, previo diligenciamiento de asentimiento informado, con características sociodemográficas que indicaron una mayor participación de las niñas, con una diferencia de 7%. En relación a la edad, una participación del 29% entre los 6 y 7 años, 57% entre los 8 y 10 años y 14% entre los 11 y 12 años. Según el grado de escolaridad, se encuentran en etapa escolar básica primaria según la organización del sistema educativo colombiano, la mayor participación en tercer grado, con un 29%. En relación al estrato socioeconómico, el 86% pertenecen al estrato 2. Por último, se identificó que el 100% de la muestra no cuenta con un diagnóstico clínico establecido, asociado a trastornos del neurodesarrollo y/o comorbilidades asociadas. Adicionalmente, los participantes no consumen medicamentos relacionados con enfermedad neurológica. Se analizaron las propiedades psicométricas del cuestionario referentes a la validez de contenido y fiabilidad expresada en el método de formas paralelas y consistencia interna, lo que condujo a la versión final del instrumento.

Aspectos éticos

La presente investigación cuenta con el aval del comité de ética de la Universidad Manuela Beltrán, con el siguiente radicado CE-212-21365-016, certificando el cumplimiento de los requisitos para su desarrollo.

Resultados

Validez ecológica.

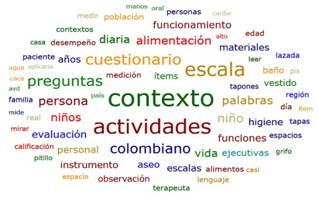

Los resultados de la etapa cualitativa permitieron obtener una versión preliminar de las adaptaciones necesarias al formato del cuestionario AVD-E, a partir de las percepciones de los grupos focales, el análisis incluyó la categorización axial desde las categorías establecidas y las categorías emergentes. Para ello, se utilizó el software ATLAS. Ti v.22, identificando la tendencia de palabras requeridas para la selección de las categorías emergentes y la codificación de la información; la coocurrencia de las respuestas por grupos de preguntas, facilitando la triangulación y el análisis de la información, lo que condujo a la validación ecológica del cuestionario.

La esfera de palabras (Figura 2), posibilitó la visualización del contenido lingüístico relacionado con la incidencia de la terminología empleada en la evaluación sobre las respuestas y ejecuciones solicitadas en el instrumento. A la vez, facilitó la construcción de las unidades de análisis iniciales.

Posteriormente, se obtuvieron 13 categorías emergentes (Tabla 1), identificadas como unidades de análisis de acuerdo con la frecuencia de aparición en la nube de palabras, listado de palabras y listado de conceptos.

Tabla 1 Categorías emergentes

| Tipo de categoría | Código / Nombre | Detalle |

|---|---|---|

| Categorías preestablecidas | 1.Correspuestas 2.Lingüística 3.Representatividad 4.Técnica 5.Relevancia | Se codifica acorde a las respuestas por el tipo de pregunta |

| Categorías emergentes | 6.Contexto 7.Actividad 8.Alimentación 9.Funcionamiento general 10.Vestido 11.Material 12.Aseo personal 13.Observación 14.Tiempo 15.Edad 16.Independencia 17.Lugar 18.Calificación | Se codifica de forma literal al término establecido y a los que se vincularon o unificaron. Se codifican los términos inflexivos, arrojados por el filtro automático Se codifican en las frases sustantivas consideradas durante la verificación manual. |

*Nota. Elaboración propia (2023)

El proceso de codificación de la información se realizó en dos momentos: en un primer momento, la creación de citas automáticas a través del software ATLAS. Ti v.22, con el filtro “buscar texto”en párrafos; y en un segundo momento, la creación de citas manuales, mediante la lectura de las respuestas de los participantes. Este proceso arrojó 18 códigos, de los cuales 5 corresponden a las categorías establecidas y 13 a categorías que emergieron de la validez de las notas en contexto de los conceptos. Los datos con mayor relación fueron las categorías de lingüística, correspuesta y relevancia, mientras que, para las categorías emergentes fueron contexto, actividad y aseo personal. Lo anterior permite orientar la información sobre las perspectivas en relación a los tópicos que se manejan en la escala para su análisis.

El enfoque cualitativo, incluyó el análisis de las diferentes narrativas, cuya triangulación de la información a partir del análisis de coocurrencia, orientó las modificaciones en la validación ecológica, este análisis se dividió en deductivo e inductivo, donde la especificidad de los datos fue relevante para las adaptaciones de validez ecológica reflejado en la versión preliminar del cuestionario.

Los resultados evidenciaron que, aunque la categoría de lingüística presentó mayor cantidad en enraizamiento y por ende coocurrencia, se limitó a la cantidad de veces que aparece en un enunciado, mientras que la categoría emergente “contexto y actividad, tiene un alcance mayor para abordar las categorías restantes, es decir, que su relación permite obtener la generalidad en las declaraciones de significados, ya que se vinculan con más categorías, adicional, los nodos ubicados en el diagrama de Sankey, establecieron las categorías relacionadas, para llevar a cabo el análisis categorial desde la coocurrencia. Los resultados obtenidos del enraizamiento de las diferentes categorías evidenciaron que los datos recopilados de las percepciones presentaron aportes con diferencias significativas en cuanto a la cantidad de respuestas obtenidas en las categorías de lingüística, correspuesta y contexto.

El análisis categorial, permitió identificar las declaraciones significativas, aportando los datos requeridos para las adaptaciones del cuestionario, conforme a las percepciones de los participantes y en relación con los fundamentos teóricos. En consecuencia, se realizaron las siguientes adaptaciones al cuestionario AVD-E:

Datos Preliminares: La “Edad” mantiene el rango de aplicabilidad de la escala original de 6 a 12 años. Sin embargo, se precisan intervalos conforme a lo establecido en el territorio colombiano y a los hitos del desarrollo.

Escala de Alimentación: Se mantienen los 20 ítems, con modificaciones en algunos términos para mayor contextualización, se adicionan cinco preguntas, para sustituir aquellas que indicaron como poco pertinentes.

Escala de Aseo Personal e Higiene: Se conservaron los 29 ítems, con modificaciones exclusivamente en terminología y adecuación en género (inclusión de ítems cualitativos para niñas).

Escala de Vestido: Se conservaron los 17 ítems, con modificaciones sólo en terminología.

Escala de Funcionamiento General: Se conservan los ítems en su totalidad, manteniendo la estructura morfosintáctica de la mayoría del enunciado, se realizó únicamente modificación del término “ejecuta” en la pregunta 83, por “realiza”.

Validez de contenido y de constructo.

Se obtuvo validez de expertos mediante el índice de validación de contenido RVC (Tabla 2), cuyo resultado fue igual a 3.82. Sin embargo, algunas observaciones cualitativas orientaron la necesidad de realizar ajustes en la redacción para la comprensión de la pregunta por el interlocutor, sin afectar el contenido o la cantidad de los ítems.

Tabla 2 Validez de contenido

| Variable | Promedio RVC | Validez |

|---|---|---|

| Calidad | 3.91 | Valido |

| Coherencia | 3.89 | Valido |

| Pertinencia | 3.83 | Valido |

| Relevancia | 3.66 | Valido |

*Nota. Elaboración propia (2023)

En tal sentido, se presentaron 23 observaciones cualitativas a las escalas: 4 a la de alimentación, 5 a la de aseo personal y vestido, y 9 a la de funcionamiento General, consideradas en la adaptación del formato en su versión preliminar 1(etapa cualitativa). Se diseñó la versión preliminar 2, como prueba piloto, la aplicación de esta versión, consideró los resultados obtenidos de los 30 participantes, se realizó el análisis factorial y de correlación, el test de Bartlett y el coeficiente del Alpha de Cronbach, excluyendo ítems con poca confiabilidad o una correlación mínima.

En cuanto a la validez de constructo, se obtuvo correlación de Pearson de 0.58, mostrando resultados homogéneos con una consistencia interna en el Alpha de Cronbach igual a a= 0.76 (Tabla 3). Luego de las pruebas estadísticas, se realizaron cambios en el número de ítems por escala; la Escala de Alimentación pasó de 20 a 11; la Escala de Aseo Personal de 29 a 22; y la Escala de Vestido de 17 ítems a 10. Finalmente, la Escala de Funcionamiento General tuvo un mejor rendimiento en el pilotaje y una mejor puntuación en la fiabilidad y validez; pasando de 18 a 17 ítems.

Tabla 3 Confiabilidad método de consistencia interna (Alpha Cronbach)

| Dimensión | Alpha de Cronbach | Factores | Alpha de Cronbach |

|---|---|---|---|

| Escala de alimentación | 0.82 | Destreza Manual | 0.82 |

| Propiocepción | -0.25 | ||

| Buenas Maneras durante la comida | 0.69 | ||

| Dimensión | Alpha de Cronbach | Factores | Alpha de Cronbach |

| Aseo personal e higiene | 0.92 | Higiene personal y acicalamiento | 0.88 |

| Comunicación de necesidades de ir al baño | 0 | ||

| Control de Esfínteres | 0 | ||

| Ducha y baño | 0.8 | ||

| Dimensión | Alpha de Cronbach | Factores | Alpha de Cronbach |

| Escala vestido | 0.7 | Tareas aisladas de vestido | 0.67 |

| Vestido completo | 0.7 | ||

| Dimensión | Alpha de Cronbach | Factores | Alpha de Cronbach |

| Escala funcionamiento general | 0.63 | Función ejecutiva | 0.89 |

| Autorregulación | 0.68 |

*Nota. Elaboración propia (2023)

La prueba piloto se realizó con una muestra relativamente pequeña de 30 niños, limitando la potencia estadística de los análisis y la capacidad de generalizar los resultados a una población más amplia (20)(21), además, el estudio se encontraba en una fase temprana de desarrollo del instrumento; los análisis realizados (validez de contenido, consistencia interna y validez concurrente) son considerados como pasos iniciales en la validación de un instrumento (22). Donde los investigadores priorizaron la realización de un análisis que permitiera evaluar la viabilidad del instrumento en el contexto colombiano, como la validez ecológica y la consistencia interna.

Discusión

Frente a la validación ecológica, esta investigación evidenció la importancia de las experiencias, el abordaje sistémico y la relación con el entorno en la evaluación, gracias a la ejecución de espacios conversacionales (grupos focales y juicio de expertos), en los que se identificó la importancia del acto lingüístico en las adaptaciones del cuestionario AVD-E al contexto colombiano, acorde con la investigación realizada por Arízaga, Monge y Muñoz (23), quienes resaltaron la importancia de realizar adaptaciones lingüísticas a los instrumentos, en las cuales se deben considerar las características culturales del contexto y la validación de contenido a partir del ejercicio psicométrico, estos autores en su investigación denominada “Adaptación lingüística de la escala de desarrollo armónico 0-5 años”, concluyen que la terminología varia parcialmente de la versión original y que la ecología de las pruebas indicó la eficiencia enfocada en la observación y la especificidad de cada individuo. Las investigaciones de Franzen y Wilhelm (24), refuerzan la importancia de la validez ecológica de esta investigación al afirmar que los instrumentos ecológicamente validos son aquellos que tienen características similares a las situaciones que un individuo tienen en la vida real, lo que facilita que puedan hacerse predicciones de medida con cierto nivel de especificidad natural e incluso, contextual.

A pesar de las limitaciones en la cantidad de profesionales que participaron en la investigación, los participantes expresaron sus percepciones y experiencias como grupo focal, donde se resalta la interacción con los materiales, el uso de palabras acordes a la cultura, los espacios de aplicabilidad, el nivel de independencia y la estructura morfosintáctica de los ítems contemplados en el cuestionario. Algunos relatos lo destacan: “Más que hablar de materiales, me encantaría que una escala de éstas se pudiera aplicar en contextos reales. Como terapeuta ocupacional, a veces difiero de la intervención que hacen las IPS en este tipo de componentes. ¡Cierto!, específicamente en AVD. Porque su desempeño va a ser diferente, sí, a su contexto real” (Participante - grupo focal profesionales, 2022).

Cabe señalar que, además de la validez ecológica de un instrumento, en este proceso investigativo, se evidenció como los procedimientos métricos flexibles contribuyen a identificar la validez de contenido, de constructo, la consistencia interna y la confiabilidad de una prueba. Estos se deben realizar con profesionales expertos en el constructo, pero también en el reconocimiento del entorno dentro el cual se llevan a cabo las actividades cotidianamente. Es así como, autores como Posada, Londoño, y Gaviria (25), realizaron adaptaciones a un instrumento por medio de la evaluación de pares expertos de Colombia y España, utilizando la consistencia interna y la validez de constructo, estas adaptaciones indicaron que la versión colombiana del ETI-SRCol es una herramienta válida y confiable para la evaluación del trauma infantil y sus cinco factores soportan la valoración de los acontecimientos traumáticos en la infancia. Desde aquí, se pudo identificar la pertinencia de los procedimientos psicométricos en la adaptación de instrumentos y la relevancia de convocar actores expertos y contextuales que son acordes a los resultados de la investigación realizada, aunque la prueba piloto se realizó con una muestra pequeña, lo que limita la generalización de los resultados y disminuye la potencia estadística; al ser una fase inicial del desarrollo de una prueba se encuentra limitados los análisis estadísticos más complejos (22).

Simultáneamente, Gutiérrez (26), en el proceso de investigación “Validación por jueces de la adaptación de la Empathy Task (ET) para su aplicación en niños, niñas y adolescentes entre 7 y 14 años de Colombia”, destacó la relevancia de generar mejoras o adaptaciones en herramientas de evaluación y en el diseño de instrumentos futuros, basados en correlatos fisiológicos que se relacionen directamente con la experiencia empírica de los individuos o poblaciones que se están evaluando, según el contexto y la cultura. Además, se puede inferir en sus conclusiones la relación entre los procesos evaluativos, las actividades cotidianas y la ecología.

Así mismo, Torres, Ortiz, Eslava y Mendoza (27), afirmaron que es importante validar el constructo, en este caso en las AVD en la etapa escolar, ya que se tienen en cuenta diferentes características contextuales, escolares y adaptativas de la población que permiten la identificación de factores y componentes relevantes en el neurodesarrollo para una participación y adquisición de funciones. Como también Lopez, Sandoval, Larrea, Tilleria, Moreta, Caldas, Acosta, Gallarraga y Belen, indicaron que las propiedades de un instrumento de tamizaje para autismo (ITEA) en niños y adolescentes, cumple con los estándares de alta calidad en la identificación del autismo en todos los procesos de la vida, pero también resaltan que su enfoque supera la concepción de normalidad y evidencia la diversidad natural de cada persona (28).

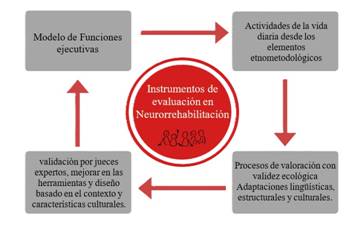

Es allí, donde la comprensión de la ecología, el contenido y el constructo señalan elementos importantes en la adaptación de instrumentos en diferentes contextos teniendo en cuenta las percepciones, los relatos, las experiencias, el análisis de los datos recolectados en los procesos de investigación, los espacios, los materiales, la relevancia y la co-respuesta, para una prueba desde la especificidad, por lo tanto, esta investigación posibilitó el análisis en detalle de los ítems en el contexto colombiano, comprendiendo las percepciones de los participantes, generando una hipótesis desde el fundamento teórico para afirmar que los procesos de validación de contenido están sujetos a la validación ecológica, ya que emergen de las percepciones de la realidad de sus participantes para emitir un concepto particular (Figura 3).

Esta investigación también evidencia la importancia de profundizar en investigaciones enfocadas en la validez ecológica de los instrumentos de evaluación, que generen el análisis de las características culturales, contextuales y de desempeño en AVD según las funciones del individuo, la etapa del ciclo vital. Surge también la necesidad de estudios complementarios que aumenten la muestra convencional, que pueda ser sectorizada por regiones para establecer otras propiedades psicométricas en conjunto con el uso de escalas adicionales que involucren actividades del desempeño comunicativo y la lúdica, como medio de aprendizaje en la edad escolar, que contribuya al establecimiento de objetivos de intervención para escolares con trastornos del neurodesarrollo; al igual que, a los procesos de estandarización de protocolos de evaluación en el contexto colombiano, promoviendo el diseño de elementos construidos desde la percepción del territorio.

Conclusiones

Las AVD se definen como actividades que contribuyen a la autonomía y desempeño humano, se realizan en la vida cotidiana y satisfacen las necesidades básicas del individuo, dependiendo de la etapa del ciclo vital en la que se encuentre, lo que genera una participación ajustada a las características del contexto y a las funciones o competencias evolutivas que se requieren para llevarlas a cabo.

Las AVD tienen implicaciones en la neurorrehabilitación pediátrica, pues estas se vinculan con el aprendizaje temprano y los procesos de alfabetización, en lo que está inmersa la comunicación, la movilidad y las interacciones con el entorno. De allí que se requiere la validez ecológica en los instrumentos de valoración neuropediátrica, que respondan a las vivencias, a la cotidianidad y al contexto inmediato, dentro del cual se llevan a cabo las rutinas diarias del niño.

Los procesos de aprendizaje, autonomía y participación en las AVD tienen un valor significativo no solo en la cultura y el contexto, sino también en el desempeño individual del niño en rehabilitación. Establecer a través de escalas de medición cómo el niño realiza cada una de estas actividades en el entorno natural, evidencia la importancia de la validez ecológica de estos instrumentos, más allá de lo tradicional (12)(24)(29)(30).

Es así como, esta investigación demuestra la importancia de realizar adaptaciones estructurales desde la semántica, la pragmática, la correspuesta y la representatividad para hacer el cuestionario AVD-E acorde a las características del contexto colombiano. Además, es relevante realizar un perfilamiento similar a través de una prueba piloto, ya que esto permite establecer correlación y homogeneidad entre los resultados, para lograr la validación de constructo y consistencia interna.

El proceso de construcción ecológica del cuestionario AVD-E presentó buenos rendimientos al pilotaje en muestras pequeñas. Se espera que de cara al futuro se realicen, sobre este prototipo, más investigación en muestras grandes, permitiendo una mayor comprensión del desempeño del instrumento. Por otro lado, sería meritorio en pruebas posteriores aplicar nuevos estadísticos que vislumbren ampliamente las propiedades métricas del cuestionario, tal es el caso de la validez predictiva y el análisis factorial exploratorio. Esto permitirá generar un mejor abordaje a la medición en los niños a través de las escalas planteadas.