INTRODUCCIÓN

El estudio de la influencia del estrés sobre las funciones ejecutivas y el rendimiento académico es una de las líneas de investigación apremiantes en el campo de la Neuroeducación(1)(2). Las consecuencias del estrés constituyen un problema actual que afecta a la población infantil, interfiriendo de manera directa en la forma que los niños aprenden e interactúan con otros(3). Un estudio realizado en 24 países analizó la presencia de psicopatología en niños y niñas, donde Chile figura entre los países con la tasa más alta en problemas de salud mental(4). Una investigación posterior indagó en los porcentajes de felicidad y bienestar emocional de los niños en cuatro países, Corea, Polonia, Estados Unidos y Chile. Los resultados muestran que Chile se encuentra en las posiciones más altas con relación a la afectividad negativa, miedo, disconformidad con el estilo de vida, timidez, infelicidad y depresión(5). Estos resultados, dejan en evidencia las diversas dificultades de salud mental que presenta la infancia en Chile.

Existen diversos enfoques para el estudio de estrés, en términos generales se refiere a la respuesta individual a una variedad de demandas(6). El estrés se entiende como la exposición a demandas que parecen sobrepasar los recursos propios, la percepción de dichas situaciones y las respuestas neuronales, fisiológicas y psicológicas que conllevan(7). Se reconoce que la vivencia de estrés se comienza a experimentar desde etapas tempranas de la infancia, con un impacto a largo plazo(8). El estrés manifestado de forma extensa en el tiempo y en niveles elevados puede afectar el rendimiento académico, disminuir la motivación y provocar abandono escolar(9). Así también, autores señalan que el estrés puede perjudicar las relaciones personales y familiares, (9)(10)(11) y aumentar el riesgo de problemas de salud mental y física, generando consecuencias que afectan diversas esferas de la vida(12). Según un estudio realizado por Zárate(13), las características de la exposición al estrés podrían provocar alteraciones de la memoria a corto plazo y en el control inhibitorio, entre otros procesos cognitivos. En este sentido, la clásica ley de Yerkes-Donson propone que el estrés y el rendimiento tienen una relación en forma de U invertida, donde se puede obtener un máximo rendimiento con un nivel intermedio de estrés, mientras que tanto un bajo como un elevado nivel provocarían un desempeño menor(14).

Con respecto al impacto a nivel neurológico del estrés, Morelli et al., (15) observaron que niños expuestos a niveles altos de estrés exhiben una activación alterada en las regiones del cerebro asociadas con el procesamiento de la recompensa y la regulación de las emociones (circunvolución temporal superior izquierda y regiones del lóbulo frontal), así como patrones alterados de conectividad entre la amígdala y las regiones temporal y frontal. Estudios han reportado que altos niveles de cortisol impactan de forma negativa en el desarrollo neurológico, el funcionamiento del hipocampo y la corteza prefrontal, mostrándose una asociación con un funcionamiento ejecutivo deficiente y una actividad anormal en las regiones cerebrales relacionadas con el aprendizaje y la atención(12)(16)(17). Dado que la infancia es un periodo de rápido crecimiento neurológico, los factores estresores pueden afectar la maduración neuronal y contribuir a una predisposición para padecer síntomas psicológicos como ansiedad y depresión(18) . En las etapas de desarrollo prepuberal el estrés puede afectar la plasticidad morfológica de las regiones límbicas y corticales del cerebro, lo cual puede generar disfunciones neuroconductuales, con importantes consecuencias en la salud y el bienestar psicosocial en general(18).

Estrés cotidiano

El concepto de estrés cotidiano se origina del estudio del estrés en contextos educativos(19). Trianes et al., (20), lo definen como dificultades y/o preocupaciones que suceden en el entorno diario de niños y niñas alterando su bienestar emocional y físico. El estrés cotidiano se vincula a las situaciones habituales que pueden resultar irritantes, frustrantes y angustiosas, las cuales al ser permanentes pueden afectar de forma significativa el bienestar de niños y niñas(21)(22). Sufrir estrés cotidiano se asocia a problemas como ansiedad, depresión, baja autoestima y manifestaciones fisiológicas. También se vincula a dificultades en las relaciones con el grupo de pares, signos de irritabilidad, agresividad y bajo rendimiento académico(20).

Investigaciones han mostrado que la escuela es la fuente más común de estrés tanto en hombres como mujeres, relacionado con el vínculo con pares, profesores y la familia(19)(23)(24). El estrés en el contexto escolar se asocia a situaciones y experiencias del proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales se relacionan con la comprensión de los conocimientos que se enseñan, las altas expectativas respecto al rendimiento escolar generadas por la familia y las bajas calificaciones(25)(26). Se ha reportado que el estrés cotidiano predice problemas emocionales (como ansiedad y depresión), comportamiento desafiante y desajuste escolar(27). El estrés puede ser transferido desde un contexto a otro, en este caso del colegio a la familia y viceversa, manifestándose a nivel conductual a través de conflictos en el entorno, lo que se ha denominado ‘efecto de desbordamiento’(28). Esta transferencia de estrés implica que los efectos psicológicos y emocionales experimentados en una situación pueden influir en el comportamiento y las interacciones en un entorno distinto. Experimentar situaciones estresantes de forma cotidiana tiene un efecto acumulativo en los niños, quienes al estar en proceso de desarrollo, aun presentan recursos limitados para enfrentar problemas(29)(30).

El estrés cotidiano en el entorno escolar incluye los subdominios de estrés académico, estrés de violencia relacional y estrés ambiental(19)(31). El estrés académico es la presión de desempeñarse de la mejor forma con los compañeros, cumplir con las expectativas de los padres, profesores y obtener mejores calificaciones, lo cual puede provocar un sentimiento de agotamiento(32). El estrés de violencia relacional alude a las situaciones de violencia en el contexto escolar, por ejemplo, conductas de peleas, ser víctima de robos, burlas, discriminación, entre otros(19). En cuanto a este mismo subdominio, algunos investigadores han identificado que una de las principales causas de estrés son los problemas de comportamiento y acoso escolar, los cuales se dan en la interacción de los niños en la escuela con consecuencias emocionales y de rendimiento(30)(33)(34). Finalmente, el estrés ambiental se refiere al grado de incomodidad que provoca un inadecuado contexto escolar, tales como la despreocupación del profesor, falta de tareas extracurriculares e instancias de reconocimiento(19).

Funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas corresponden a un constructo teórico referido a la capacidad para planificar, organizar, inhibir y monitorear la conducta y ser flexibles frente a situaciones diversas. Autores(35)(36)(37) las definen como el conjunto de destrezas mentales asociadas al lóbulo frontal del cerebro humano.

Diamond(38) reconoce tres componentes principales de las funciones ejecutivas: el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Existe consenso en mencionar estos tres elementos como las funciones ejecutivas principales o básicas, las que permiten desarrollar otras funciones complejas, como el razonamiento, la resolución de problemas y la planificación(39)(40).

La memoria de trabajo (MT) se define como un sistema de memoria activo responsable de almacenar y procesar de forma simultánea la información necesaria para hacer tareas cognitivas complejas(41). La MT permite conservar información con la finalidad de terminar una actividad involucrada en la comprensión lectora y el razonamiento matemático, entre otras. La flexibilidad cognitiva (FC) consiste en cambiar la manera de pensar en relación con algo, cambiar una respuesta por otra sin dificultad, resolver problemas ideando nuevas estrategias con la finalidad de lograr un objetivo. Esta función es importante para la posibilidad de adaptación a cambios en distintas situaciones. Finalmente, el control inhibitorio (CI) es definido como la capacidad de inhibir pensamientos y respuestas automáticas, junto con controlar la atención y el comportamiento(38).

Las funciones ejecutivas maduran y se desarrollan en diferentes momentos del ciclo vital(42)(43). Se ha reportado que en la infancia temprana se manifiesta el desarrollo del control inhibitorio, la detección y selección de riesgo. Luego en la infancia tardía, se consolidan los procesos de memoria de trabajo, planeación visoespacial y memorización estratégica(44). El control inhibitorio alcanza su techo de desarrollo entre los 12 años y termina su formación en la adolescencia, entre los 15 y 19 años(45). El completo desarrollo de la capacidad de planeación secuencial, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas y la memoria de trabajo continúan en proceso de desarrollo durante la adolescencia, donde el ambiente escolarizado cumple una función primordial(46). Un estudio exploró la trayectoria de desarrollo de las funciones ejecutivas, donde se determinó que las habilidades como el control atencional y control inhibitorio, pasan por un proceso de maduración relevante entre las edades de 10 y 11 años, a lo que le sigue un progreso final después de los 13 a los 15 años(47). La memoria de trabajo madura más tarde, alrededor de los 14-15 años, y alcanza el nivel adulto a los 17 años. Con respecto a la flexibilidad cognitiva, generalmente alcanza la madurez completa alrededor de los 13 años. Las funciones ejecutivas se van diferenciando cada vez más entre sí durante el desarrollo, a medida que avanza la especialización funcional de los sistemas neuronales a lo largo de la niñez y la adultez temprana(48).

Las funciones ejecutivas están asociadas al rendimiento académico en habilidades relacionadas con las matemáticas, comprensión lectora y lenguaje(43)(49), donde se ha demostrado una interacción recíproca de la memoria de trabajo con ambos dominios académicos(50). Se entiende entonces que las funciones ejecutivas son clave para el éxito en la escuela, sin embargo, otras variables como el estrés pueden afectar su proceso de desarrollo y con ello perjudicar el rendimiento académico(51). La evidencia indica que el estrés y la ansiedad afectan negativamente varios aspectos como la flexibilidad cognitiva, el control atencional, las estrategias de aprendizaje y la motivación académica(5)(52)(53)(54). Un metaanalisis que revisó investigaciones sobre el impacto del estrés agudo en las tres funciones ejecutivas básicas, concluyó que existe un efecto significativo en la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, en tanto un efecto moderado en el control inhibitorio(55). En un estudio realizado por Piccolo(56) se midieron los niveles de cortisol, la hormona liberada en situaciones de estrés, en saliva de niños de 9 a 10 años, antes y después de realizar tareas diseñadas para evaluar la memoria y las funciones ejecutivas. El estudio mostró que altos niveles de cortisol se asociaron con bajo desempeño de la memoria de trabajo y en tareas que involucran funciones ejecutivas en general. En otro estudio con adolescentes, aquellos que reportaron haber experimentado un alto número de eventos estresantes obtuvieron un peor rendimiento académico y puntajes más bajos en tareas de funcionamiento ejecutivo y memoria, comparado con aquellos que no reportaron vivencia de estrés(57).

Las funciones ejecutivas pueden ayudar a los niños a adaptarse a entornos estresantes, ya que un mejor funcionamiento ejecutivo favorece la regulación de emociones(58). Además, otros autores han reportado que niveles de desarrollo más alto de funciones ejecutivas como control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, están relacionados con la resiliencia y pueden actuar como factor protector frente al estrés(58)(59). Sin embargo, se debe considerar que un nivel agudo de estrés se correlaciona de forma negativa con las funciones ejecutivas(55)(60), en tanto la vivencia de trauma en la infancia ha mostrado predecir pobre desempeño de funciones ejecutivas en la adultez(61).

Un estudio con niños y niñas entre 9 a 12 años(62), observó que aquellos con alta percepción autoinformada de estresores diarios obtuvieron peor desempeño en pruebas de rendimiento cognitivo que aquellos niños con baja percepción de estresores. El perfil cognitivo de los participantes con alto estrés se caracterizó por una menor capacidad para mantener la concentración y un mayor tiempo necesario para recuperar información de la memoria de trabajo y/o episódica. Cabe destacar que dada la variabilidad en la respuesta a estrés, así como en el funcionamiento cognitivo, otras variables vinculadas a características personales deben considerarse, ya que actúan de moderadores entre la relación estrés-función ejecutiva(63).

Desde una perspectiva del desarrollo evolutivo, se propone una mutua relación entre función ejecutiva y estrés que tendría un impacto directo en las habilidades de autorregulación(64). Es necesario reconocer la plasticidad en el desarrollo de las funciones ejecutivas durante la infancia. Estas funciones superiores serían susceptibles de adaptarse según el contexto, viéndose favorecidas por un entorno enriquecido versus uno caracterizado por la amenaza y estrés, donde además se deben considerar las variables socioeconómicas y culturales(64)(65) .

La presente investigación se propuso como objetivo general, establecer la relación entre estrés cotidiano en contexto escolar y las funciones ejecutivas y su influencia en el rendimiento académico en escolares de educación primaria. Además, se compararon los niveles de estrés cotidiano, funcionamiento ejecutivo y rendimiento académico en niños y niñas de la etapa de infancia tardía y preadolescentes. Como ha sido planteado(26), el estudio sobre estrés en la infancia se ha centrado principalmente en situaciones especiales, como enfermedades, discapacidad, entre otras, y se ha realizado en gran medida en base a informes retrospectivos o proveniente del reporte de los cuidadores. En este sentido, el presente estudio exploró situaciones de estrés en niños y niñas típicos desde su propia vivencia en contextos cotidianos.

MATERIAL Y MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo constituida por 62 estudiantes (27 hombres y 35 mujeres) cursando de 3º a 6° año de nivel primario, de dos colegios urbanos del sur de Chile. La muestra se dividió en dos grupos: el grupo A corresponde a la etapa de niñez tardía, de los 8 a los 9 años; y el grupo B que corresponde a la etapa de la preadolescencia de los 10 a los 12 años. Se presentan las principales características de la muestra por grupo en Tabla 1.

Tabla 1 Estadísticos descriptivos de la muestra

| Variables | Grupo A | Grupo B |

| Género | Masculino= 41.9 % (13) Femenino= 58.1% (18) | Masculino= 45.2% (14) Femenino= 54.8% (17) |

| M (DE) | M(DE) | |

| Edad | 8.5 (.51) | 11.0 (.58) |

| Promedio matemáticas | 6.2 (1.04) | 5.9 (.96) |

| Promedio lenguaje | 5.9 (.94) | 5.8 (.85) |

| Promedio total | 6.0 (.93) | 5.8 (.86) |

*Nota. Elaboración propia

Instrumentos

El rendimiento académico de los participantes se obtuvo del reporte de los profesores comprendido por los promedios de notas en la asignatura de lenguaje y matemáticas durante el primer semestre del año 2022.

Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-Quinta Edición, versión Chilena, WISC-V (66) . Batería de administración individual que permite la evaluación de la inteligencia en niños y adolescentes desde los 6 años hasta los 16 años 11 meses. Entrega una valoración general del desempeño cognitivo del sujeto, el Coeficiente de Inteligencia Total (CIT) y cinco índices principales que permiten obtener puntajes compuestos (M=100, DS=15), además de 15 subpruebas distribuidas en los índices (M=10, DS=03). La estandarización chilena reporta adecuadas medidas de confiabilidad y validez, donde se establecieron normas a partir de una muestra amplia y distribuida geográficamente(67).

Para fines de esta investigación, se aplicaron las siete subpruebas primarias, determinando así el coeficiente intelectual total de los estudiantes y el índice de Memoria de Trabajo como medida de función ejecutiva.

Escala de Estrés Cotidiano Escolar, EECE (19). Instrumento validado en Chile, evalúa la percepción de los estudiantes de estresores de carácter cotidiano que se dan en el contexto escolar. La escala está compuesta por tres subescalas que incluyen las potenciales fuentes de estrés para los estudiantes en el contexto escolar. La primera subescala evalúa el estrés académico, considerando el grado de incomodidad reportado por los estudiantes frente a los niveles de exigencia académica. La segunda subescala evalúa el estrés de violencia relacional, el cual considera el grado de incomodidad de los estudiantes frente a relaciones con sus pares, tales como, haber sido víctima de burlas, discriminación o aislamiento. Por último, la tercera subescala de estrés ambiental evalúa el grado de molestia de los estudiantes frente a aspectos como despreocupación y falta de disponibilidad de los docentes. La escala cuenta con 19 ítems, con cuatro categorías de respuesta (Siempre/Casi Siempre/A Veces/Nunca) e ítems inversos que deben ser recodificados, donde mayor puntaje refleja mayor percepción de estrés. Las propiedades psicométricas reportadas de confiabilidad son adecuadas (α = .90).

Para evaluar las funciones ejecutivas se utilizó una compilación de pruebas neuropsicológicas, las cuales se describen a continuación:

Test de rastreo (Trail Making Test) (68) . Instrumento neuropsicológico que proporciona información sobre la atención visual, la velocidad motora, la flexibilidad cognitiva y la alternancia de tareas. Fue adaptado y normado para América Latina, incluido Chile(69). La prueba consta de dos partes, en las que la tarea consiste en conectar puntos distribuidos aleatoriamente. En la parte A todos los objetivos son números (del 1 al 15), mientras que la parte B consta de números y letras que deben ser unidos alternadamente en orden creciente (ejemplo 1-A, 2-B, 3-C..). La puntuación total corresponde al tiempo en segundos que el participante necesita para completar la tarea.

Para fines de este estudio se utilizó la puntuación del Test de rastreo parte B (TMT-B), como indicador de flexibilidad cognitiva, donde cuanto mayor es el tiempo de ejecución, menor es la capacidad de flexibilidad cognitiva.

Test de colores y palabras de Stroop (70) . Este instrumento se utilizó como medida de control inhibitorio. Esta prueba precisa la ejecución de una tarea novedosa, mientras se debe impedir la intrusión de el proceso automático de la lectura. La versión utilizada en el presente estudio corresponde a la de Golden(71), la cual fue estandarizada en Chile(72). Esta prueba consta de tres partes, cada una con 100 componentes organizados al azar en cinco columnas. La primera parte consiste en la lectura de palabras (P) referidas a los colores rojo, verde y azul escritas en tinta negra; la segunda consiste en elementos (‘XXXX’) donde se debe nombrar el color de la tinta (C); la parte final de interferencia se presentan nombres de colores escritos en otra tinta (PC), donde se debe nombrar el color de esta, inhibiendo la lectura de la palabra. El sujeto tiene 45 segundos para leer en voz alta, lo más rápido posible, las columnas de izquierda a derecha. Un mayor puntaje significa mejor desempeño.

Para obtener un indicador de control inhibitorio, se utilizó el puntaje de interferencia, calculado según el método propuesto por Golden, revisado en un metaanálisis(73). El método consiste en calcular si existe influencia de la lectura en el desempeño de la fase de interferencia para aquellos casos de personas que aún no automatizan sus habilidades de lectura, como puede darse en niños que están iniciando su escolaridad. Un puntaje positivo significa que el sujeto es capaz de inhibir la lectura de palabras, lo cual es deseable en el presente estudio, un puntaje negativo significa que las habilidades de lectura influyen en la fase de interferencia. La fórmula se escribe a continuación:

Puntaje de control inhibitorio = PC - [(P - C) / (P + C)]

Índice de memoria de trabajo. Se obtuvo este índice del test WISC-V versión chilena(66). El índice mide la habilidad para registrar, mantener y manipular información visual y auditiva en la conciencia. Está compuesto por dos subpruebas que corresponden a Retención de Dígitos, donde se lee al evaluado una secuencia de números que luego se debe repetir en el mismo orden (directo), en orden inverso (inverso) y en forma ascendente (secuenciados). La puntuación se obtiene de la suma de puntaje de las tres partes. La segunda subprueba fue Retención de Imágenes, donde el evaluado ve una página con ilustraciones por un tiempo específico para luego identificarlas de forma ordenada en una lámina que contiene estímulos visuales distractores. Ambas subpruebas se utilizan para calcular el índice compuesto de memoria de trabajo, donde a mayor puntaje significa mejor desempeño.

Para comparar el desempeño entre sujetos de distinto grupo etario se utilizaron los puntajes brutos de las subpruebas, dado que las puntuaciones estandarizadas buscan una comparación del sujeto con otros de su misma edad.

Procedimiento

La metodología que se utilizó es de tipo cuantitativa con un enfoque descriptivo-correlacional de tipo transversal. El tipo de muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia.

El presente estudio fue aprobado por el comité de ética de la universidad Autónoma de Chile con el código Nº CEC 12-22. Las consideraciones éticas contemplaron consentimiento de los padres y asentimiento de los participantes, se explicitó el procedimiento e informó sobre el resguardo de la confidencialidad de los datos, junto con su derecho a retirase en cualquier momento del estudio.

En cuanto a los criterios de inclusión, se consideraron estudiantes de nivel primario, se excluyeron estudiantes que presentaban necesidades educativas especiales pertenecientes a programa de integración escolar y/o que presentasen alguna condición de salud, ya sea física y/o mental. La recogida de datos se realizó en dos sesiones con el fin de parcelar la administración de los instrumentos de evaluación.

Análisis de datos

Para dar respuesta a las hipótesis se realizaron análisis descriptivos e inferenciales, como análisis de correlación, regresión lineal múltiple y diferencias de grupos. Los análisis de datos de cada una de las variables se ejecutaron con el programa SPSS v.26, las imágenes fueron elaboradas en el programa RStudio v2021.09.01.

RESULTADOS

Se realizó una revisión de las características y distribución de los datos, donde el análisis visual de histograma y estadísticos mostraron características de normalidad.

Se exploraron diferencias de género, no encontrándose datos significativos (p >.05), por lo que no se realizaron más análisis con esta variable. El análisis de confiabilidad de la Escala de Estrés Cotidiano Escolar (EECE) reveló un coeficiente α =.655, indicando un nivel de confiabilidad bajo. Para el control inhibitorio se utilizó la fórmula de Golden(71) con los resultados del test de Stroop, que arrojó puntuaciones positivas, por lo que se confirma su validez como indicador del efecto de la interferencia.

Comparación estrés cotidiano y desarrollo cognitivo por grupo etario

Se comparó el desempeño de los estudiantes entre el grupo A, correspondiente a los niños de niñez tardía de 8 a 9 años, con el grupo B de preadolescentes de 10 a 12 años. La prueba t de Student para muestras independientes arrojó diferencias significativas entre las medidas de función ejecutiva, con mejores desempeños para el grupo B. Detalles en Tabla 2.

Tabla 2 Matriz de comparación de grupos

| Grupo A | Grupo B | Comparaciones medias | |||

| M(DE) | M(DE) | t | p | d | |

| Estrés cotidiano | 1.83(.38) | 1.80(.24) | .399 | .692 | .101 |

| Estrés académico | 1.97(.60) | 1.74(.34) | 1.83 | .072 | .465 |

| Estrés de violencia | 1.65(.37) | 1.64(.25) | .100 | .921 | .025 |

| Estrés ambiental | 1.89(.63) | 2.03(.56) | -.925 | .359 | -.235 |

| CIT | 96.48(7.54) | 95.06(5.62) | .841 | .404 | .211 |

| Flexibilidad Cognitiva | 52.13(14.75) | 39.77(14.51) | 3.33 | .002* | .844 |

| Control Inhibitorio | 24.38(4.96) | 32.49(7.48) | -5.02 | <.001** | -1.27 |

| Memoria de trabajo | 37.67(5.82) | 42.38(6.47) | -3.01 | .002* | -.765 |

| Promedio Matemáticas | 6.14(1.04) | 5.92(.95) | .876 | .385 | .220 |

| Promedio Lenguaje | 5.95(.94) | 5.83(.85) | .522 | .603 | .133 |

| Promedio total | 6.10(.93) | 5.88(5.88) | .749 | .457 | .190 |

*Nota. Elaboración propia. Grupo A= niñez tardía, Grupo B= preadolescentes; CIT= Coeficiente intelectual total. *p < .05, **p < .001; d = tamaño de efecto de Cohen.

Asociación entre estrés cotidiano y desarrollo cognitivo

Se realizó un análisis de correlación para explorar la asociación entre estrés cotidiano, funciones ejecutivas, CIT y rendimiento académico. Se puede observar que la medida general de estrés cotidiano y sus subescalas, se correlacionan de forma negativa con el rendimiento académico. Además, el CIT y memoria de trabajo presentan una fuerte correlación con el rendimiento académico (Tabla 3).

Tabla 3 Matriz de correlaciones entre variables de estudio

| Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.Estrés Cotidiano | - | |||||||||

| 2.Estrés Académico | .574** | - | ||||||||

| 3.Estrés de violencia | .748** | .418** | - | |||||||

| 4.Estrés ambiental | .775** | .106 | .328** | - | ||||||

| 5.CIT | -.167 | -.230 | -.165 | -.068 | - | |||||

| 6. FC | .275* | .320* | .113 | .182 | -.370** | - | ||||

| 7. CI | .006 | -.164 | .101 | .066 | -.309* | -.291* | - | |||

| 8. MT | -.189 | -.294* | -.113 | -.042 | .420** | -.554** | -.186 | - | ||

| 9. Promedio Mat. | -.498** | -.438** | -.389** | -.297* | .436** | -.189 | -.130 | .352** | - | |

| 10. Promedio Leng. | -316* | -.349** | -383** | -.088 | .452** | -.230 | -.203 | .433** | .791** | - |

| 11. Promedio total | -.435** | -.418** | -.408** | -.210 | .468** | -.221 | -.173 | -.412** | .940** | .952** |

*Nota. CIT= coeficiente intelectual total, FC= flexibilidad cognitiva, CI = control inhibitorio, MT = memoria de trabajo. *p < .05, **p < .001

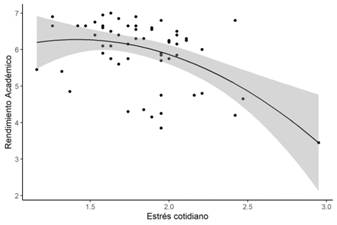

A continuación se exploró el modelo teórico de relación en forma de U invertida(14) entre estrés cotidiano y rendimiento académico (promedio total calculado con las calificaciones de Lenguaje y Matemáticas). El análisis de ANOVA mostró que ambos modelos, lineal (F(1,21) = 15.25, p <.001) y cuadrático (F(1,20) = 2.70, p <.041) son significativos (Figura 1). Sin embargo, la medida de estrés del presente estudio incorporó situaciones que tienden a ser percibidas como negativas, generando un elevado nivel de estrés. Por ende, el presente estudio continúa con los análisis asumiendo una relación lineal entre las variables.

Figura 1 Correlación entre rendimiento académico y estrés cotidiano. *Nota. Se representa la mejor línea de regresión de los datos e intervalo de confianza. Fórmula y= 3.82 + 3.45x - 1.21x2

Con el fin de examinar qué factores predicen el rendimiento académico, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal múltiple con el método paso a paso. Los predictores fueron estrés cotidiano, MT y CIT. El modelo que incluye estrés cotidiano y CIT se asoció significativamente con el rendimiento académico, F(2, 59) = 15.90, p<.001. El estrés cotidiano (β = -1.03) y CIT (β = .055) pueden explicar en un 35% (R2= .35) la variabilidad en el rendimiento académico. La variable MT fue excluida del modelo (p>.05).

DISCUSIÓN

El presente estudio exploró la asociación entre el estrés cotidiano, funciones ejecutivas y rendimiento académico en escolares. Los resultados mostraron correlaciones significativas entre las variables y diferencias en las medidas cognitivas según etapa evolutiva. Las implicancias de estos hallazgos se discuten a continuación.

La comparación de medias mostró puntuaciones similares en los participantes para la escala de estrés cotidiano y rendimiento académico, en tanto que el grupo de preadolescentes presentó mejores puntuaciones en las funciones ejecutivas comparado con el grupo de niñez tardía. Los participantes de etapa infancia tardía tuvieron mayor tiempo de respuesta en la tarea de flexibilidad cognitiva comparado con los preadolescentes, lo que indica que estos últimos presentan un mayor desarrollo de la FC. Así también, los preadolescentes tuvieron mejor desempeño en las funciones ejecutivas de control inhibitorio y memoria de trabajo que el grupo de infancia tardía. Estos hallazgos se vinculan con lo expuesto por Igazság et al., (47) quienes señalaron que la FC generalmente alcanza la madurez completa alrededor de los 13 años de edad. El control atencional y control inhibitorio pasan por un proceso de maduración dramático entre las edades de 10 y 11 años. De igual forma, Tamayo et al., (45) refieren que en la infancia tardía se consolidan los procesos de memoria de trabajo, planeación visoespacial y memoria estratégica, el control inhibitorio alcanzaría su techo de desarrollo entre los 12 años para terminar su formación en la adolescencia, entre los 15 y 19 años. Así también, una investigación(74) mostró que los niños de 11-12 años presentan una capacidad de búsqueda más eficiente comparable al desempeño de los adultos, en tanto que los niños más pequeños serían más lentos y menos eficientes en las habilidades de memoria. Además, la MT termina de madurar más tarde, alrededor de los 14-15 años y alcanza el nivel adulto a los 17 años(47). Akshoomoff et al., (48) revelaron que el desempeño en las medidas de funciones ejecutivas se vuelve más diferenciado a medida que pasan los años, además, la edad produce cambios en las relaciones existentes entre los componentes de la función ejecutiva y el rendimiento académico(43). Por lo tanto, como era esperable, los datos muestran que las funciones ejecutivas se diferencian y fortalecen a lo largo del desarrollo vinculado al avance en la especialización funcional de los sistemas neuronales a lo largo de la niñez y la adultez temprana.

La asociación negativa entre las medidas de estrés cotidiano con el rendimiento académico demuestra que mayor percepción de situaciones de estrés en el contexto escolar se vincularía con un menor desempeño académico. Además, se observó que el estrés cotidiano, especialmente el subtipo académico correlaciona de forma significativa tanto con FC y MT. Existe evidencia del impacto negativo del estrés en el funcionamiento cognitivo, por ejemplo, estudios(9)(56)(57) han mostrado que el estrés en los niños disminuye la atención, memoria, concentración y el desarrollo de las capacidades mentales. Wagner et al., (51) afirman que los niños expuestos al estrés presentan puntuaciones más bajas en la función ejecutiva de FC; otros estudios corroboran lo anterior(17)(52)(75) al revelar que la exposición al estrés temprano afecta tanto en el aprendizaje instrumental como en la FC. Además, un estudio en adolescentes con altos niveles de estrés, obtuvieron bajo rendimiento académico y desempeño insuficiente en tareas de funcionamiento ejecutivo y memoria(16)(57). Se ha demostrado que la hormona del cortisol tiene un impacto en la región del hipocampo, afectando negativamente el funcionamiento cognitivo(62). De igual forma, un estudio demostró que altos niveles de cortisol se asocian con una peor memoria de trabajo y bajo desempeño en tareas que involucran funciones ejecutivas(56).

Con respecto a los resultados del análisis de regresión, los datos mostraron que de todas las variables estudiadas, el estrés y coeficiente intelectual total logran predecir el rendimiento académico. Estos resultados son coherentes con hallazgos previos, que han mostrado que la inteligencia general es lo más relevante para el aprendizaje de nuevos contenidos, sin embargo a la vez se esperaba obtener una influencia significativa del índice de memoria de trabajo(43). Queda la duda de si otro tipo de tareas de memoria de trabajo podrían evidenciar dicha influencia.

Los hallazgos expuestos llevan a poner el foco en las consecuencias negativas del estrés para la trayectoria académica integral de los estudiantes. El estrés agudo y la exposición constante a situaciones que lo generan se vinculan con un pobre funcionamiento psicológico y frecuentes quejas somáticas(76). La vivencia escolar es fundamental para el desarrollo de los niños y es una variable significativa para la salud mental(1)(77), donde la capacidad de autorregulación resulta relevante para enfrentar los entornos amenazantes(78). La vivencia de malestar subjetivo no sólo impactaría en el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo de los escolares, como ya ha sido planteado, sino que también puede disminuir la motivación, perjudicar las relaciones personales y familiares y en consecuencia aumentar el riesgo de abandono escolar y con ello profundizar la brecha e inequidad de las sociedades(9)(10)(30).

Conductas de peleas, amenazas e intimidación escolar son un fenómeno social instalado en las comunidades educativas, donde existe evidencia de sus consecuencias negativas para el bienestar general de los estudiantes(33)(34). Se puede concluir que el presente estudio ha demostrado que el estrés cotidiano en el contexto escolar afecta de forma negativa las funciones cognitivas superiores, pilares fundamentales para enfrentarse a las demandas del entorno, y por ende influir en las posibilidades de adaptación, participación y éxito de niños, niñas y jóvenes. Además, se evidenció que la percepción de estrés cotidiano ocurre de igual manera tanto para los estudiantes de niñez tardía como preadolescentes, por lo que prevenir la aparición de fuentes de estrés en todos los niveles educativos es imperativo. Lo anterior demuestra la necesidad de mejorar los ambientes educacionales, la sana convivencia en los entornos escolares, junto con los procesos de enseñanza y aprendizaje y así incorporar en los planes curriculares actividades de promoción y autocuidado, en beneficio tanto de la salud mental como el desarrollo cognitivo de los escolares, como ha sido planteado previamente(79).

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, se reconoce que el número de participantes de la muestra demanda tomar precauciones para la generalización de los resultados. Otra limitación es que la medida de estrés fue de autorreporte con una baja confiabilidad, donde no se incluyeron medidas fisiológicas. Se ha planteado que para la investigación de estos fenómenos es importante incorporar marcadores biológicos(55). Es relevante señalar que el tema de estudio es amplio, por lo que es necesario continuar con su estudio para profundizar esta temática, idealmente de diseño longitudinal para observar el fenómeno a lo largo del desarrollo. Finalmente, se debe considerar que a nivel mundial la población ha sufrido las consecuencias de la pandemia por COVID-19, no sólo a nivel de salud física, sino también mental(6)(80)(81). Si bien las medidas sanitarias iniciales se han suavizado, el periodo prolongado de cuarentenas que se vivió a nivel mundial, junto al cierre de los establecimientos escolares, ha afectado el desarrollo social, emocional y cognitivo de niños, niñas y adolescentes. Por ende, se debe realizar un seguimiento en cuanto a la percepción de estrés que experimentan los escolares y las posibles consecuencias en su desarrollo a largo plazo.