INTRODUCCIÓN

El aumento de la demanda energética en áreas residenciales urbanas plantea importantes desafíos en países con infraestructuras energéticas centralizadas. La expansión urbana acelerada, impulsada por la urbanización y el crecimiento poblacional, ha intensificado la presión sobre los sistemas eléctricos, que en muchos casos ya enfrentan problemas de suministro y alta dependencia de fuentes centralizadas. Factores como la construcción intensiva de viviendas, la adopción de electrodomésticos eficientes en energía y la proliferación de dispositivos electrónicos aumentan la carga en los sistemas de energía. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el consumo energético mundial en el sector residencial representa aproximadamente el 20% de la demanda total de electricidad, y se espera que esta cifra aumente con el crecimiento de las ciudades [1].

En Ecuador, la urbanización ha avanzado rápidamente, alcanzando el 64.8% de la población total en 2023 y con una tasa proyectada de urbanización del 1.62% anual entre 2020 y 2025 [2]. Este contexto genera densidades poblacionales elevadas y desafíos únicos en infraestructura eléctrica. Si bien se han realizado esfuerzos para mejorar la infraestructura centralizada, muchas regiones continúan dependiendo de una red central que es vulnerable a eventos externos, como los fenómenos climáticos extremos (sequías y olas de calor) que afectan la generación hidroeléctrica [3] y otras fuentes centralizadas de energía [4]. Dichos eventos destacan las limitaciones de un modelo basado en la infraestructura centralizada y revelan la urgencia de adoptar soluciones energéticas más resilientes y descentralizadas [5], [6].

Los recursos energéticos distribuidos (DERs, por sus siglas en inglés) ofrecen una vía prometedora para mitigar los problemas asociados con la dependencia de redes centralizadas al facilitar la generación y el almacenamiento de energía en el sitio de consumo. Entre estos recursos, la energía solar fotovoltaica y los sistemas de almacenamiento en baterías han demostrado ser especialmente efectivos para entornos residenciales, ya que permiten no solo cubrir una parte significativa de la demanda, sino también ofrecer flexibilidad para operar conectados a la red o de forma autónoma [7-10]. La transición hacia una infraestructura de generación distribuida no solo se ve favorecida por los avances en tecnología fotovoltaica y almacenamiento, sino también por la reducción de costos y las políticas indicadas en el Plan Maestro de Electricidad [11]. En Ecuador, por ejemplo, la Regulación Nro. ARCERNNR-001/2021 promueve la generación distribuida en condominios, subrayando la importancia en diversificar la matriz energética y fortalecer la seguridad del suministro [12].

A medida que los precios de la tecnología de almacenamiento y la generación solar continúan disminuyendo, la adopción de DERs en entornos urbanos resulta cada vez más viable, permitiendo un mayor grado de autosuficiencia energética. No obstante, la integración adecuada de DERs depende de un dimensionamiento óptimo que maximice el aprovechamiento de los recursos renovables y minimice los costos operativos. Los modelos de optimización, como la programación lineal entera mixta (MILP, por sus siglas en inglés), han demostrado ser herramientas poderosas para diseñar sistemas que balancean la generación y el almacenamiento en función de la demanda real, las características del entorno y los recursos disponibles. Por ejemplo, la referencia [13] presenta un enfoque MILP para diseñar portafolios óptimos de DERs en microredes multi-energía, destacando la importancia de una planificación integral. De manera similar, la referencia [14] analiza el dimensionamiento de DERs en microredes inteligentes mediante formulaciones MILP, enfatizando la necesidad de integrar tecnologías distribuidas para aumentar la flexibilidad del sistema. Por su parte, los autores en [15] abordan estrategias de optimización basadas en MILP para comunidades energéticas renovables, proporcionando soluciones que equilibran costos y sostenibilidad. Estos trabajos refuerzan la importancia de los DERs como herramientas clave para reducir la dependencia de las infraestructuras centralizadas y promover la autosuficiencia energética.

Este trabajo presenta un modelo de optimización MILP para determinar el dimensionamiento óptimo de los DERs en un conjunto residencial urbano, integrando energía solar fotovoltaica y almacenamiento en baterías. El modelo está diseñado para operar tanto en conexión a la red como de manera autónoma, utilizando datos reales de recursos energéticos, demanda y características de construcción de un entorno residencial urbano. En línea con las principales estrategias del Plan Maestro de Electricidad [11], el modelo aborda la incorporación de DERs como elementos clave para mejorar la resiliencia y flexibilidad del sistema eléctrico. Estas estrategias, que promueven la diversificación de la matriz energética y el uso de tecnologías limpias, refuerzan la relevancia del modelo al alinearlo con objetivos nacionales que buscan fortalecer la autosuficiencia energética y garantizar un suministro confiable frente a variaciones en la disponibilidad de la red.

El resto del artículo está estructurado como sigue: la Sección 2 presenta el modelo de optimización propuesto para dimensionar el sistema fotovoltaico con baterías en entornos residenciales. En la Sección 3 se describe el caso de estudio, y en la Sección 4 se realiza el análisis de resultados. Finalmente, la Sección 5 presenta las principales conclusiones.

MODELO DE OPTIMIZACIÓN

Para determinar el dimensionamiento óptimo de los DERs en entornos residenciales y reducir la dependencia de la infraestructura eléctrica centralizada, se propone un modelo MILP. Este modelo permite seleccionar los componentes clave, como el número de paneles fotovoltaicos (FV), el sistema de almacenamiento en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) y la capacidad del inversor, para satisfacer de manera eficiente las necesidades energéticas de una urbanización residencial a lo largo de un año.

El enfoque del modelo está en minimizar tanto los costos de inversión inicial como los costos operativos de los DERs durante el horizonte de evaluación, con el objetivo de promover una mayor autosuficiencia energética y reducir la carga sobre la red de distribución centralizada. A través de este dimensionamiento óptimo, el modelo no solo prioriza la rentabilidad y la sostenibilidad del sistema, sino que también asegura un funcionamiento confiable y adaptable, ya sea en modo conectado a la red o en operación autónoma. Este enfoque fomenta un uso más eficiente de los recursos renovables, integrando de manera efectiva las tecnologías DERs para lograr una solución energética rentable y menos dependiente de la infraestructura central.

Función objetivo

La función objetivo (1) busca minimizar el costo total de los DERs, compuesto por los costos operativos anuales y los costos de inversión anualizados asociados a los componentes principales, como paneles fotovoltaicos, el BESS y el inversor:

donde C des , 𝐶 𝑟𝑒𝑑 , 𝐶 𝑑𝑛𝑠 , 𝐶 𝑣𝑒𝑟 representan los costos de operación de descarga del BESS, la energía comprada de la red de distribución, la demanda no servida y el vertimiento de energía del sistema fotovoltaico, respectivamente. La inclusión de un costo para la descarga del BESS permite que este sistema solo se active cuando sea realmente necesario, como en horas sin generación solar o en momentos de alta demanda, optimizando su uso. El costo de vertimiento de la energía fotovoltaica se incorpora para evitar sobredimensionar la capacidad del sistema fotovoltaico. No se consideran costos operativos para el sistema fotovoltaico, ya que se consideran despreciables.

Con respecto a los costos de inversión, 𝐶 𝑓𝑣 es la capacidad total del sistema fotovoltaico (es decir, este costo debe representar el precio de cada panel fotovoltaico a instalar). 𝐶 𝑏𝑒𝑠𝑠 el costo por kWh instalado en almacenamiento de energía en baterías y 𝐶 𝑖𝑛𝑣 el costo por kW instalado del inversor.

Modelo del sistema solar fotovoltaico

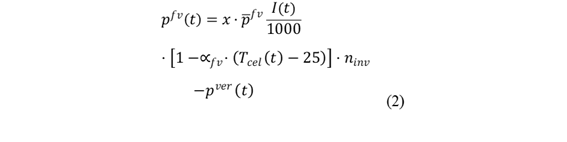

El modelo para el sistema fotovoltaico se formula según las ecuaciones utilizadas en [16], como se muestra en (2).

donde 𝑝 𝑓𝑣 𝑡 es la inyección de potencia activa del sistema fotovoltaico, 𝑥 es una variable de decisión entera que representa el número de paneles a instalar, 𝑝 𝑓𝑣 es la potencia nominal del panel, 𝐼 𝑡 es la irradiancia solar disponible, 𝑇 𝑐𝑒𝑙 𝑡 es la temperatura de las celdas, ∝ 𝑓𝑣 es el coeficiente de reducción de eficiencia por temperatura del sistema fotovoltaico, 𝑛 𝑖𝑛𝑣 es la eficiencia del inversor y 𝑝 𝑣𝑒𝑟 𝑡 corresponde a la potencia vertida o energía no utilizada.

La temperatura de las celdas solares es un factor clave para calcular la potencia generada, ya que influye en la eficiencia del sistema. Se calcula mediante (3):

donde 𝑇 𝑎 𝑡 es la temperatura ambiente y 𝑁𝑂𝐶𝑇 es la temperatura del sistema fotovoltaico en condiciones normales.

Finalmente, la cantidad de paneles fotovoltaicos a instalar se limita mediante la restricción de espacio en (4):

donde 𝐴 𝑚𝑎𝑥 representa el área máxima disponible para la instalación de paneles y 𝐴 𝑓𝑣 es el área ocupada por cada panel fotovoltaico.

Modelo del sistema de almacenamiento de energía en baterías

Para determinar el tamaño óptimo del BESS, se utiliza el modelo desarrollado en [17]. La energía disponible en el BESS está definida por (5) y (6). Las restricciones de carga y descarga del sistema, establecidas en (7) y (8), utilizan el método de desacople Big M, lo cual permite gestionar los límites de operación del BESS de forma eficiente. La restricción (9) define el estado de carga (SOC, por sus siglas en inglés) mínimo y máximo, con valores del 20% y 90%, respectivamente, lo cual optimiza la vida útil del BESS al prevenir sobrecargas o descargas profundas. Adicionalmente, La restricción de balance energético al final del periodo de simulación T se expresa en (10), asegurando que la cantidad de energía cargada y descargada sea equivalente. Este equilibrio garantiza que el BESS mantenga una reserva energética adecuada para cada intervalo temporal del análisis, ya sea diario, mensual o anual. Finalmente, la variable binaria de decisión 𝛾 𝑡 , definida en (11), indica el estado de la batería en cada momento: 𝛾 𝑡 =0 cuando la batería está descargando, y 𝛾 𝑡 =1 cuando está en proceso de carga. Este esquema de operación asegura que el BESS funcione de manera óptima, alineando sus ciclos de carga y descarga con la disponibilidad de recursos y las demandas energéticas. La nomenclatura completa de los parámetros y las variables de decisión utilizadas en este modelo se detalla en el Apéndice.

Modelo del inversor

Para dimensionar el inversor en el problema de optimización, la restricción (12) garantiza que la potencia total disponible en el sistema de generación y almacenamiento sea limitada por la capacidad máxima del inversor, evitando sobrecargas.

donde 𝑝 𝑓𝑣 𝑡 representa la potencia inyectada por la generación fotovoltaica y 𝑐𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑣 𝑡 es la capacidad instalada del inversor. 𝑝 𝑐𝑎𝑟 𝑡 y 𝑝 𝑑𝑒𝑠 𝑡 representan la potencia de carga y descarga de las baterías, respectivamente.

Ecuación de balance

La ecuación (13) describe el balance de potencia que garantizar el equilibrio de la potencia suministrada desde la red eléctrica de distribución ( 𝑝 𝑟𝑒𝑑 𝑡 ), con el sistema fotovoltaico 𝑝 𝑓𝑣 𝑡 , la carga y descarga de los BESS ( 𝑝 𝑑𝑒𝑠 𝑡 − 𝑝 𝑐𝑎𝑟 𝑡 ) y la demanda 𝑝 𝑑𝑒𝑚 𝑡 en cada período de tiempo 𝑡 Nótese que 𝑝 𝑑𝑛𝑠 𝑡 , representa la energía no servida del sistema.

Restricción de demanda no servida

La restricción (14) establece que la demanda no servida debe ser un valor positivo y menor que la demanda requerida en cada periodo de tiempo. Esta condición asegura que cualquier déficit de energía sea mínimo y controlado, garantizando que el sistema cubra la mayor parte de la demanda sin interrupciones significativas.

CASOS DE ESTUDIO

Para dimensionar los sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento en baterías en entornos residenciales, se analizaron dos casos de estudio. El primer caso considera sistemas conectados a la red de distribución, permitiendo que el suministro externo forme parte de la optimización. En el segundo caso, los sistemas se diseñan para operar de forma completamente autónoma, sin conexión a la red, simulando un entorno aislado.

Este estudio se basa en datos reales sobre recursos energéticos, demanda de un condominio residencial en un entorno urbano, ubicado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro (latitud: -3.2816, longitud: -79.9511). La urbanización incluye 39 edificios tipo condominio con usuarios residenciales, con un área total en azoteas de 1,683.75 m², disponible para la instalación de paneles solares, como se muestra en la Fig. 1.

El dimensionamiento óptimo de los sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento en baterías, así como su impacto en la reducción de la dependencia de la red centralizada, se evalúan en un horizonte de planificación anual que considera perfiles de demanda y radiación solar.

Figura 1: Área disponible para la instalación de paneles solares en las azoteas de un condominio residencial

La demanda eléctrica de los edificios se caracteriza a partir de los datos de consumo energético obtenidos del Geoportal de CNEL EP [18], incluyendo el sistema de iluminación de la urbanización. Se utiliza un perfil diario representativo que captura las variaciones horarias en el consumo residencial (ver Fig. 2). Para reflejar la variabilidad estacional del recurso solar, se emplean curvas horarias de irradiación mensual específicas del sitio de estudio, extraídas de PVGIS [19] (ver Fig. 3).

Figura 3: Curvas características de irradiancia mensual para el sitio de estudio. Los números en la leyenda representan cada mes del año

Los costos de inversión considerados en el modelo incluyen el costo unitario de los paneles fotovoltaicos ( 𝐶 𝑓𝑣 = 293 USD/unidad), almacenamiento en baterías ( 𝐶 𝑏𝑒𝑠𝑠 = 218.33 USD/kWh), y el inversor ( 𝐶 𝑖𝑛𝑣 = 910.54 USD/kW). El cálculo del factor de recuperación de capital se basa en un plazo de amortización de 5 años a una tasa de interés del 5%. Los paneles solares utilizados en el dimensionamiento son de 420 W y cubren un área de 1.95 m² cada uno, mientras que el inversor tiene una eficiencia del 95%.

El modelo propuesto se ha implementado utilizando FICO Xpress [20], y todas las simulaciones se llevan a cabo en una computadora portátil con una CPU Core i9-13900H a 2,60 GHz y 16 GB de RAM.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla 1 presenta los resultados de dimensionamiento para los sistemas fotovoltaicos y BESS, junto con los costos de inversión asociados en cada caso (conectados con la red y autónoma). Los resultados muestran que los costos de inversión en el caso de los sistemas conectada a la red son significativamente menores en comparación con los del caso de los DERs operados en forma autónoma. Esto se debe a que, en Ecuador, el costo promedio del servicio eléctrico público, considerando subsidios, es de 9.18 ¢USD/kWh [21]. Sin embargo, para este estudio se ha adoptado un costo de servicio no subsidiado, lo cual permite una comparación más competitiva entre los costos de la red y las tecnologías de inversión en DERs. De este modo, los resultados demuestran que la conexión a la red reduce considerablemente la inversión requerida en paneles solares y baterías, haciéndola una opción más rentable.

Tabla 1: Capacidad instalada y costos de inversión de los DERs

* Precio referencial de equipos conforme a cotizaciones en el mercado local, no considera costos de instalación y puesta en marcha

Es importante destacar que, los subsidios estatales representan un desafío para la adopción de tecnologías de autoabastecimiento, ya que pueden desincentivar a los usuarios a optar por sistemas de generación distribuida y almacenamiento. Este aspecto sugiere que, aunque la conectividad a la red ofrece ventajas en términos de inversión, los incentivos actuales no fomentan suficientemente la autosuficiencia energética. Además, otro obstáculo en la adopción de estas tecnologías son los costos asociados al mantenimiento y la puesta en marcha. Si estos costos son elevados, pueden incrementar significativamente la inversión inicial, lo que podría convertirse en una barrera para su implementación.

Además, la Tabla 2 muestra los porcentajes de participación en el suministro eléctrico para la red, los sistemas fotovoltaicos, y el BESS, desglosados por mes para cada caso. Estos valores reflejan cómo la integración o independencia de la red afecta la participación de cada fuente en el suministro de energía, destacando el impacto de los DERs conectados a la red frente a estos sistemas operados de forma autónoma en entornos residenciales.

En las Figs. 4 y 5 se muestra el suministro de energía en el sistema conectado a la red durante el mes de menor irradiación solar (junio) y el mes de mayor irradiación solar (noviembre), respectivamente. En ambos casos, se observa que la mayor parte de la demanda se cubre mediante el suministro de la red de distribución durante las horas sin disponibilidad de recurso solar, como se indica en la Tabla 2. Sin embargo, entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., cuando hay irradiación solar, la demanda se abastece a partir de los paneles fotovoltaicos y, simultáneamente, las baterías se cargan para proporcionar energía en las horas sin recurso solar. En noviembre, el mes de mayor irradiación, como se muestra en la Fig. 5, la contribución de los paneles fotovoltaicos aumenta considerablemente, lo cual reduce la dependencia de la red.

Figura 4: Suministro de energía del sistema conectado a la red de distribución durante el mes de menor irradiación solar

Figura 5: Suministro de energía del sistema conectado a la red de distribución durante el mes de mayor irradiación solar

Es notable que en los meses con alta irradiación, como noviembre, la participación de las baterías en el suministro de energía (ver Fig.) es mayor que en los meses con baja irradiación, como junio (ver Fig. 4). Esto se debe a que en los meses de bajo recurso solar no se dispone de suficiente energía para cargar las baterías de manera óptima, lo que reduce su participación en el suministro, como se refleja en los valores de porcentaje de participación en la Tabla 2.

En el caso del sistema autónomo equipada con sistemas fotovoltaicos y BESS operando independientemente de la red de distribución, las Figs. 6 y 7 presentan el suministro de energía tanto en junio como en noviembre. Durante el mes de menor irradiación solar, el sistema de almacenamiento (BESS) se convierte en la principal fuente de energía, como se muestra en la Fig. 6. En cambio, en noviembre, los paneles fotovoltaicos suministran la mayor parte de la energía requerida durante las horas de disponibilidad solar, reduciendo la carga sobre las baterías.

En el sitio de estudio, los sistemas fotovoltaicos y el BESS contribuyen con un 23% y un 77% al suministro de energía, respectivamente, en los meses de baja irradiación. En los meses de mayor irradiación, los porcentajes de participación alcanzan un 27% para los sistemas FV y un 73% para el BESS, como se muestra en la Tabla 2. Esto demuestra la capacidad del sistema con DERs operados de forma autónoma para cubrir la demanda energética de la urbanización residencial incluso en condiciones de menor recurso solar, con las baterías desempeñando un papel fundamental en la continuidad del suministro.

Estos resultados destacan la capacidad del sistema autónomo para proporcionar un suministro continuo de energía a las edificaciones residenciales durante todo el año, independientemente de la variabilidad estacional en la irradiación solar o de posibles interrupciones en la red eléctrica convencional.

CONCLUSIONES

Este trabajo demuestra que los DERs, integrando energía solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento en baterías, ofrecen una solución efectiva para reducir la dependencia de la infraestructura eléctrica centralizada y fortalecer la autosuficiencia energética en entornos urbanos. A través de un modelo de optimización MILP, se ha dimensionado un sistema de DERs capaz de operar tanto conectado a la red como de forma autónoma, evaluando su rendimiento en escenarios de alta y baja irradiación solar.

Los resultados indican que, en el caso conectado a la red, se requieren 18 paneles solares y 7 unidades de BESS, con un costo total de 8,830 USD. Este sistema satisface entre el 61% y el 80% de la demanda mediante suministro proveniente de la red, lo que refleja una alta dependencia de esta a lo largo del período evaluado, en gran parte favorecida por los subsidios aplicados al costo del servicio eléctrico público. En contraste, el sistema autónomo necesita 108 paneles y 52 unidades de BESS, elevando el costo a 58,730 USD. Estos resultados demuestran que los DERs conectados a la red permiten minimizar los costos de inversión y operar de manera eficiente, aprovechando el suministro de la red convencional durante los periodos de baja disponibilidad solar. Por otro lado, la configuración autónoma garantiza un suministro energético constante a lo largo del año, incluso en periodos de irradiación limitada, debido a la capacidad del sistema de almacenamiento en baterías de cubrir la demanda en esos momentos. Esto destaca la capacidad del sistema autónomo para proporcionar autosuficiencia energética y asegurar un suministro ininterrumpido, incluso ante posibles interrupciones en la red centralizada.

Esta solución descentralizada y adaptable a diversos contextos urbanos contribuye a una transición energética más limpia, segura y sostenible. Además, el análisis de políticas públicas, como los subsidios y las regulaciones existentes, es crucial para fomentar la implementación de DERs y garantizar su viabilidad económica a largo plazo. Los resultados obtenidos pueden servir como referencia para la implementación de proyectos similares, ayudando a otras comunidades residenciales a reducir su dependencia de la red convencional y a mejorar su capacidad de respuesta ante vulnerabilidades y crisis energéticas.