INTRODUCCIÓN

Las prácticas de inclusión en los museos no son algo reciente. Sin embargo, como concepto, la inclusión se ha transformado y ampliado a lo largo del tiempo, abarcando diversas dimensiones y siendo objeto de constante revisión en campos como la educación, el derecho y las ciencias sociales en general.

Este dinamismo presenta un desafío para los equipos de los museos, los que deben mantenerse al día en los nuevos enfoques e implementar prácticas innovadoras que respondan a las necesidades e intereses de los diferentes públicos con los que interactúan. Esto tiene particular importancia para las áreas educativas, las cuales tienen un contacto directo con las personas y pueden conocer de primera mano las realidades que enfrentan junto a sus comunidades.

Si bien existe abundante literatura sobre casos de museos que implementan prácticas inclusivas, en lo general son abordadas de manera aislada en relación con la discapacidad, la infancia, el género o la interculturalidad. Por lo tanto, el propósito del artículo es analizar la trayectoria del concepto de inclusión en los museos chilenos a partir de sus experiencias pedagógicas, entregando una visión integral del proceso que permita comprenderlo dentro de la perspectiva de la educación inclusiva, concebida como un método de enseñanza que promueve el aprendizaje en un entorno de diversidad, equidad y participación en su conjunto, sistema armónico que también caracteriza a la educación museal actual.

Tomando como punto de partida la noción de acceso en los museos, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1960, y el concepto de museo integrado difundido por la Mesa Redonda de Santiago en 1972, se revisa la trayectoria de las ideas de inclusión en los discursos y prácticas de los museos en Chile desde una perspectiva histórica, a través de documentos sobre la profesionalización del campo museístico en el país y la participación en el ámbito internacional.

En suma, reflexionar sobre cuáles han sido las estrategias y enfoques utilizados por los museos para incorporar la inclusión en sus prácticas pedagógicas, permite evaluar un proceso con características específicas, que alude a un contexto particular de educación no formal, cada vez más extendida en el ámbito cultural, como es la educación de museos. De allí la importancia de abordar y analizar este contexto, tomando en cuenta sus diferentes aspectos, implicancias y conexiones con los fundamentos de la educación inclusiva, aportando así una comprensión más amplia sobre el presente de los museos, reconociendo avances, vacíos y proyecciones.

El artículo primeramente sitúa el concepto de inclusión en un contexto general, del que se desprenden sus principales características. Luego se aborda su desarrollo en el ámbito de la educación y su evolución a lo entendido hoy como educación inclusiva. Posteriormente, se centra en la temática específica de la educación no formal en los museos, para, finalmente, identificar su aplicación en el desarrollo histórico de dichas instituciones en el contexto chileno, mediante un seguimiento a las prácticas y experiencias posibles de identificar en las fuentes revisadas.

METODOLOGÍA

El estudio se basa en una revisión sistemática (Grant & Booth, 2009) de fuentes documentales entre 1978 y 2019, seleccionadas a partir de una perspectiva histórica, considerando la relevancia de las fuentes en la difusión del trabajo museológico a nivel nacional y por ser ilustrativas de los cambios y reflexiones sobre la educación en el ámbito de los museos. El rango de fechas se acotó para delimitar un proceso, entre las primeras discusiones museológicas en torno a la educación en el contexto local, y la discusión internacional sobre un cambio en la definición de museo, que terminó por incorporar el concepto de inclusión.

Se utilizaron específicamente los siguientes documentos:

1) actas de las cuatro primeras Jornadas Museológicas Chilenas (1978-1983), cuyos registros son los únicos disponibles para un primer momento de discusión museológica en torno a la educación y a las que se tuvo acceso a través de la base digital Memoria Chilena;

2) primer periodo de publicaciones de la Revista Museos (1988-1999) editada por la ex Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), por su relevancia en la difusión de las instituciones museológicas del país y ser testimonio de las primeras políticas en torno al campo museal a nivel nacional, a la cuales también se tuvo acceso mediante la base digital Memoria Chilena; y

3) actas del Congreso de Educación, Museos y Patrimonio (2007-2019), organizado por el Comité de Educación y Acción Cultural (CECA) de Chile, por su importancia en el contexto local y latinoamericano de la educación en museos, a las que se accedió a través del repositorio digital del Comité Internacional de Museos (ICOM) en Chile.

Como resultado se revisaron 36 documentos, de los cuales 16 fueron analizados en profundidad, por relacionarse con la temática específica de educación en museos. Se siguió como criterio de selección, la búsqueda de conceptos de acceso, participación y diversidad. También se buscaron criterios de educación inclusiva, como integración social, discapacidad y género, y otros relacionados con la educación en museos como didáctica y comunidad. Se excluyeron los casos donde estos criterios se abordaban desde otras funciones del museo distintas a la educación, como conservación, documentación e investigación de colecciones.

Para contextualizar e interpretar los documentos seleccionados, se complementó con una revisión bibliográfica en torno a estudios sobre educación inclusiva, museología y educación en museos, extraídos de publicaciones impresas, digitales y las bases de datos de Ibermuseos (2019), ICOM (2022) y Subdirección Nacional de Museos (SNM, 2018).

El análisis se efectuó a partir de los criterios de selección empleados como categorías de búsqueda en la lectura de los textos, por fecha de publicación, de la más antigua a la más reciente. Los hallazgos de estas categorías dentro de los textos fueron ordenados en una matriz (Tabla 1). Esto permitió identificar las nociones de inclusión presentes en los documentos revisados, representativos del proceso analizado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La inclusión es un término amplio que abarca diferentes aspectos de la vida de las personas. Algunos autores, en un esfuerzo por delimitar su significado, lo han interpretado a partir de aquello que no es, es decir, en términos excluyentes (Barrio de la Puente, 2009; Dueñas, 2010; Sandoval, 2016; Chuaqui et al., 2016). De esta forma, es entendida como un ambiente en el que viven las personas cuando acceden y participan sin restricciones y discriminaciones de la vida social, económica, política y cultural (Sandoval, 2016), respetando la diversidad de características que distinguen a cada individuo en términos de género, edad, discapacidad, pertenencia cultural o clase social.

En contextos educativos, la inclusión adquiere una importancia primordial en la medida que fortalece el rol de la educación como derecho humano fundamental (Barrio de la Puente, 2009), al centrarse en el desarrollo integral de las personas y la creación de entornos respetuosos que valoren la diversidad personal y cultural. Estos elementos están presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y reforzados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultural (1966), dos instrumentos del derecho internacional contemporáneo que exhortan a las comunidades a reconocer y poner en práctica la igualdad y la dignidad humanas.

En este escenario tiene cabida la educación inclusiva, un concepto que se ha definido mediante dos atributos principales: la diversidad y la participación. Según Dueñas (2010), se constata un cambio progresivo para atender los problemas relacionados con la exclusión en los procesos de educación, especialmente en el ámbito de la educación formal de niñas, niños y adolescentes, “

” (p. 358). Por consiguiente, la educación inclusiva se enfoca en la interacción entre individuos de diferentes características y procedencias, enriqueciendo el proceso formativo al conocer, aceptar y convivir distintas realidades en un mismo contexto de posibilidades.desde un enfoque centrado en la segregación a otro centrado en una educación normalizada e integradora, de las necesidades educativas especiales a la atención a la diversidad

Para que estas oportunidades se produzcan, es necesario que exista participación, es decir, espacios donde no solo se reconozca la diversidad, sino también donde los sujetos formen parte activa de los procesos educativos. Según Chuaqui et al. (2016), la exclusión tiene lugar cuando hay una ausencia o carencia de poder, entendido como la “

” (p. 158).capacidad de los individuos o conjuntos de individuos para hacer prevalecer el logro de sus intereses objetivos en el contexto de la interacción

Por lo tanto, la educación inclusiva toma en cuenta las barreras que limitan la participación en un contexto multidimensional, en sentido físico y social, al no poder acceder a ciertos espacios, o bien, en un sentido político y simbólico, que afecta el empoderamiento de quienes viven estigmatizados o dominados por otros grupos (por ejemplo, las mujeres en un contexto patriarcal).

Siguiendo a Barrio de la Puente (2009), “

” (p. 17). En consecuencia, la educación inclusiva es un enfoque que los museos también pueden desarrollar al implementar métodos de educación no formal.la inclusión trasciende el ámbito de la escuela y de la educación porque supone un pensamiento social transformador, llegando a constituir una verdadera filosofía de la inclusión

Sin ir más lejos, la nueva definición de museos (ICOM, 2022) instala la inclusión como concepto central, haciendo de puente entre los elementos que tradicionalmente caracterizan a estas instituciones (permanente, que conserva, investiga, colecciona y educa) y otros que transforman su rol y alcance social (lugares que interpretan el patrimonio, son accesibles, diversos, sostenibles y reflexivos).

Por consiguiente, la inclusión como paradigma de la educación para los derechos humanos tiene especial cabida en los museos en tanto espacios de interacción social y desarrollo humano integral, cuya experiencia alcanzada hasta ahora sugiere un avance importante en aspectos puntuales de la inclusión, pero que habría que evaluar desde un punto de vista sistémico como propone la educación inclusiva (Hervás, 2010).

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS MUSEOS

La museología como ciencia que estudia los museos ha dedicado gran parte de su labor a teorizar sobre cómo estas instituciones pueden ser más accesibles, diversas y participativas. Ya en 1960 la Unesco resolvió una serie de recomendaciones para hacer los museos accesibles a todos, reconociendo sus aportes a la educación y a la comprensión cultural entre las naciones, teniendo presente el ideal de “

” (Unesco, 1961, p. 125).igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna

Entre las principales recomendaciones destacan: el acceso diario y gratuito, al menos algunos días de la semana para grupos escolares; la utilización de aparatos mecánicos de audición; la disposición de folletos informativos adaptados a diferentes tipos de públicos; la creación de vínculos con la comunidad; y la creación de servicios educativos que colaboren con la escuela.

En suma, se observa una serie de elementos hoy día constitutivos de la inclusión, como los criterios de accesibilidad, las adaptaciones o ajustes razonables, la diversidad de públicos y la participación de la comunidad. Sin embargo, la definición de museo que se manejaba en ese momento mantuvo el paradigma de un establecimiento que conserva, estudia y exhibe para el deleite y la educación, manteniendo así las funciones tradicionales del museo basadas en el coleccionismo heredado del siglo XIX. Probablemente, el cambio más trascendental fue la creación de servicios educativos, desde donde se producirían las transformaciones más significativas en materia de inclusión.

En las décadas del 60’ y 70’ del siglo pasado se generaron una serie de movimientos sociales, culturales y ambientales que influyeron en el ámbito museal (De Varine, 2020). En el contexto latinoamericano esto se expresó en la Declaración de la Mesa Redonda de Santiago (1972) sobre el desarrollo y el papel de los museos en el mundo contemporáneo, la cual fue convocada por Unesco e ICOM.

En el encuentro se debatió sobre la crisis del mundo contemporáneo estimulada particularmente por los desequilibrios entre los países que con un desarrollo material significativo y aquellos históricamente marginados, que desencadenó situaciones de injusticia social de las cuales los museos no podían mantenerse al margen. Se profundiza así en la idea del “museo integrado” como un nuevo tipo al servicio de la sociedad, aportando activamente a su desarrollo y mejora.

Entre los aspectos que más destacan del debate se encuentran la necesidad de mejorar la comunicación entre los objetos y las personas; la importancia de generar sistemas de evaluación para la comunidad; una mayor conciencia sobre los problemas del mundo rural y urbano; la participación del museo en la educación permanente; la importancia de la didáctica en la función educativa del museo; y la visión integral del medio natural y cultural. La integración de estos elementos generó una profunda transformación en el ámbito museológico, porque les dio a los museos una función social y comunicativa que posteriormente se plasmaría en la definición de museos que se mantuvo hasta 2022.

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y disfrute. (Unesco, 2015, p. 27)

Desde el punto de vista de la inclusión, la idea de “

” (Mostny, 1972, p. 6) representa este cambio de paradigma hacia lo social. Cuando se creía que la sola exposición de los objetos era suficiente para su comprensión, el sentido de mejora amplió los elementos comunicativos-educativos dentro de la exposición museológica, para trasmitir diálogos deseados a una diversidad de públicos que no compartiesen necesariamente el mismo capital cultural (Bourdieu, 2001).mejorar la comunicación entre el objeto y el espectador

Esta noción comunicativa se profundizaría más adelante con la Nueva Museología y se mantendrá en la tradición educativa museal hasta el presente. La enseñanza basada en el diálogo (Dysthe et al., 2013), por ejemplo, sostiene la concepción general del museo contemporáneo como espacio para el diálogo y entendimiento entre los pueblos (Unesco, 2015).

Después de la celebración de la Mesa Redonda de Santiago, se sucedieron una serie de reuniones e instancias que permitieron a la comunidad internacional debatir sobre los aportes de los museos a la sociedad. Esto significó un avance relevante, pero que no se hizo sentir a nivel nacional y regional, fundamentalmente por el escenario de dictadura que se instaló en los países del continente (Cabral, 2015). Sin embargo, los aportes de la Mesa de Santiago resuenan hasta el presente y fueron puntos de partida para revisiones institucionales como la realizada por la Unesco en 2015 en su Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función en la sociedad.

En su condición de espacios para la transmisión cultural, el diálogo intercultural, el aprendizaje, el debate y la formación, los museos desempeñan también una importante función en la educación (formal y no formal, y el aprendizaje a lo largo de toda la vida), la cohesión social y el desarrollo sostenible. (Unesco, 2015, p. 27)

Asimismo, forma parte del espíritu de la actual Política Nacional de Museos que tiene por finalidad “

” (Subdirección Nacional de Museos, 2018, p. 11).definir líneas de acción para la promoción del desarrollo armónico y sostenido de los museos

EL CAMINO DE LOS MUSEOS CHILENOS HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA

La historia de los museos en Chile está bastante documentada gracias al trabajo de diversas instituciones públicas y privadas que, a través de sus registros, proporcionan importante información sobre el desarrollo de la museología en el país durante los últimos 70 años. Para efectos de este estudio se revisaron documentos relacionados solo con el trabajo educativo de los museos desde una perspectiva de inclusión entre 1978 y 2019.

En primer lugar, están las Jornadas Museológicas Chilenas, uno de los primeros eventos que congregó a los museos del país desde la década del 70’. Detrás de la organización estuvo la Dra. Grete Mostny, quien para entonces ya había consolidado su trabajo como investigadora, curadora, directora y difusora de la educación en el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), primero con la creación de las Juventudes Científicas de Chile (1967) y después con la fundación de la Feria Científica Juvenil (1970).

Entre los aspectos educativos abordados durante las cuatro primeras versiones de estas jornadas (1977 y 1983), surgieron reflexiones acerca del vínculo entre museo y escuela, en que la visita al museo no se veía como una “acción suplementaria o complementaria, sino que integradora: está dentro del proceso educativo” (Gómez, 1978, p. 5). Esta resultó ser una perspectiva interesante por el reconocimiento a la particularidad de cada espacio formativo y, por consiguiente, a los aportes de la educación no formal del museo al desarrollo integral de estudiantes en edad escolar.

En este momento los objetos de la colección eran el centro del aprendizaje y se valoraban las interacciones físicas que las personas pueden tener con estos o sus réplicas. Por lo tanto, ver y tocar era parte de las estrategias que educadores de museos recomendaban en el proceso educativo, por ser esta una experiencia de intensidad que afectaba emocionalmente a la persona (Krusell, 1978, p. 11), y de este modo establecer las bases para la mediación y elaboración del material didáctico.

También se valoriza la estrategia de la pregunta como movilizadora del diálogo en la mediación y la comunicación entre objeto y sujeto. Además, se debate sobre el uso de instrumentos audiovisuales percibidos como un dinamizador en las prácticas pedagógicas del momento.

Durante la tercera versión del evento tuvo lugar la celebración del Año Internacional del Niño convocado por Unesco en 1979. Aquí destacó la discusión sobre la visión adulto-céntrica de pensar la infancia y la adolescencia como un proyecto futuro, en contraposición a valorar su presente como personas plenas (Olivares, 1979).

La reflexión estuvo orientada a aumentar la participación de las infancias, mediante estrategias didácticas y consultas que permitiesen conocer mejor este tipo de público. Entre las actividades del evento, se realizaron experiencias educativas con participación de estudiantes, donde destacó el trabajo de los tres museos nacionales.

En el caso del MNHN, niñas y niños de entre 6 y 14 años crearon la exposición “Niños hacen museo”. Del mismo modo, en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), niñas y niños de entre 3 y 15 años participaron con 70 pinturas ejecutadas en el taller “Niños del museo”. En el caso del Museo Histórico Nacional (MHN) no hay una descripción sobre su experiencia en el contexto de estas jornadas, pero gracias a investigaciones recientes en el ámbito educativo de los museos, se conoce que esta institución también fue parte de la celebración con una muestra experimental titulada “Museos y Niños”. Cabe destacar que este ejercicio cambió el paradigma de la práctica educativa de este museo en particular, al replantearse la manera de realizar las visitas guiadas (Soto et al., 2021), que, hasta el presente, siguen siendo uno de sus principales servicios educativos.

En general, este primer periodo de reflexión e implementación de prácticas educativas en los museos, de 1977 a 1983, se caracterizó por la incorporación de prácticas participativas para estudiantes y docentes en los museos nacionales, que generaron modificaciones positivas en sus lógicas de trabajo, como el desarrollo de visitas más lúdicas y amigables en un contexto comunicativo centrado en la interacción con la escuela y los objetos.

Lo planteado da cuenta de un cambio en el contexto museológico en una etapa temprana, con la incorporación de nuevos elementos teóricos y experiencias prácticas de equipos educativos. Destaca particularmente la situación del MNHN que desde 1965 cuenta con un departamento educativo, creado por Grete Mostny con el “fin de brindar un apoyo pedagógico a los cursos que visitaban el museo” (Azocar & Ruiz, 1993, p. 16), consolidando así un modelo educativo aplicado a través de diferentes programas al que posteriormente más museos se sumarían.

En segundo lugar, la Revista Museos se conforma como una valiosa fuente de información sobre el desarrollo de los museos en el campo de la inclusión. Creada en 1988 por el entonces Departamento de Museos (actual Subdirección Nacional de Museos), retrata una etapa que podría denominarse intermedia por estar entre la conformación de la institucionalidad museal y la consolidación de un enfoque museológico social que promueve una mayor participación de la comunidad.

Las primeras ediciones de la revista, que van desde su fundación en 1988 hasta 2001, coinciden con el periodo de transición democrática del país luego de la dictadura de los años 70’ y 80’. Su contenido, inicialmente enfocado en la difusión de los museos, ofrecía una visión integral del desarrollo en las perspectivas museológicas, evidenciando importantes avances en materia de educación con elementos inclusivos.

En general este periodo se caracterizó por reflexionar sobre el tema de la participación de los diferentes públicos, especialmente con estudiantes de distintos niveles educativos, por lo que el museo en esta época siguió en estrecha relación con la educación formal de los establecimientos educacionales, pero aportando desde una educación no formal con enfoque comunitario.

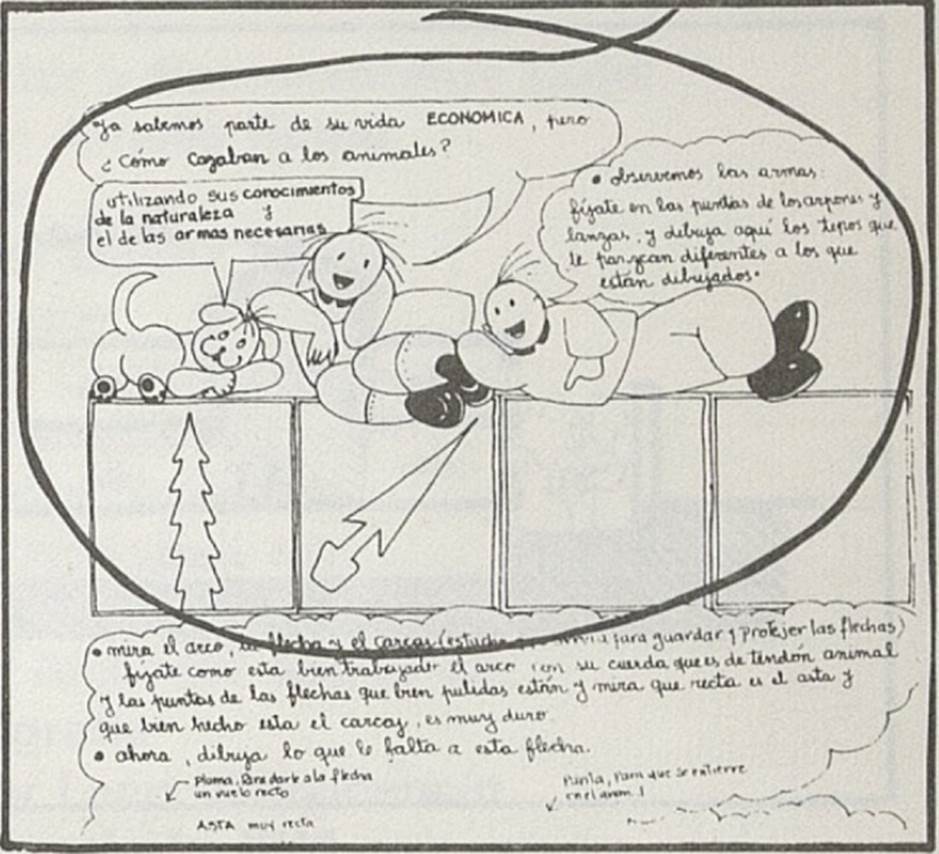

Es decir que, si bien los objetos en exhibición siguen siendo el motor del aprendizaje, se generan nuevas instancias enfocadas en las necesidades e intereses de las personas (en este caso de los estudiantes), con lo cual se consolidaron dos principales estrategias: la generación de material didáctico (como se describe en la Figura 1) y la realización de visitas guiadas que complementan la función educadora del museo como medios de comunicación entre los objetos en exhibición y los visitantes.

Desde inicios de los años 90’, destaca la creación de salas educativas en los museos públicos del Estado, como el Museo de Historia Natural de Valparaíso, el Museo Regional de la Araucanía (como se describe en la Figura 2) y el Museo Nacional de Bellas Artes. Este nuevo recurso proyectó la educación más allá de la visita a la exhibición. Al espacio comunicativo de los objetos se sumó el del taller, que permitió ahondar en los contenidos de manera didáctica e incentivó el desarrollo de nuevas experiencias que surgieran de la interacción entre las personas (De La Jara, 2017).

En los años 90’ también se incorporó la noción de inclusión de personas con discapacidad, aunque a partir de un paradigma médico basado en las ideas de incapacidad, minusvalía, rehabilitación y superación; consúltese el número 3 de la Revista Museum dedicado al tema de los museos y los minusválidos (Jablensky, 1981). Por ejemplo, el MHNH contaba con un “programa de difusión y extensión cultural destinado a los grupos que presentan insuficiencias sociales o físicas” (Baeza, 1989, p. 6), en particular, niñas y niños que vivían en hogares de menores o tenían algún tipo de discapacidad.

Números más recientes de la revista dan cuenta de que en este periodo también había otros museos abordando el tema de la discapacidad, como el Museo de Historia Natural de Concepción (MHNC), que contaba con talleres que “

” (Massone & Elgueta, 2016, p. 34).se inspiraron en las primeras actividades patrimoniales realizadas en el museo con personas ciegas, en la década de 1980

Los contenidos tratados en los primeros años de la revista reflejan un periodo de implementación y consolidación de la institucionalidad pública en torno a los museos y el patrimonio, un proceso reforzado con el retorno del país a la democracia y su incorporación al marco de los derechos humanos mediante la ratificación de nuevas convenciones internacionales. En particular la creación del Departamento de Museos y su Área educativa generó cambios significativos en la educación no formal de los museos públicos, a través de la incorporación de materiales, espacios y dinámicas con enfoque en la participación.

Se comenzaron a hacer reuniones con los grupos de profesores guías de los museos de Santiago y vimos que todos hacíamos lo mismo y que era una fórmula cansadora para el visitante. Surgió entonces la idea de hacer participar al estudiante a través de preguntas personalizadas que se plasmaron en las guías didácticas. (Valdés, 1991, p. 21)

También comenzó a perfilarse a la persona educadora de museo como alguien “

” (DIBAM, 1990, p. 1). En definitiva, fue un proceso de consolidación de la institucionalidad pública y profesionalización del campo museal, donde la educación comenzó a tener un papel más activo e integrado.que reúna determinadas aptitudes: creatividad, poder de trabajar en grupo, comunicador, saber distinguir lo que es aburrido, delegar actividades, planificar y llevar a cabo proyectos

A partir de los años dos mil los museos entraron en una etapa de consolidación de sus servicios educativos con característica de educación inclusiva. Aun cuando no se utilizaba el concepto propiamente tal, la concepción de una educación no formal, participativa, con enfoque comunitario, accesible y atenta a la contingencia social, comenzó a instalarse en las prácticas y enfoques de algunos museos.

Es una etapa que trae consigo las discusiones museológicas de las décadas anteriores en torno a la Nueva Museología y el Ecomuseo, movimientos inspirados en la Mesa Redonda de Santiago y que quedaron plasmados en las declaraciones de Quebec (1984), Caracas (1992) y la Ciudad de Salvador (2007), donde las discusiones sobre inclusión comenzaron a ser un referente en la gestión museológica de manera más explícita.

Sin embargo, se observan tensiones con las tradiciones museológicas más arraigadas, centradas en los objetos, mas no en los sujetos y sus contextos. Dichas tensiones fueron abordadas en un estudio realizado por la DIBAM entre 1998 y 1999, el que dio lugar a la publicación “Museo y comunidad: desde el mundo de los objetos al mundo de los sujetos”. En esta se describe cómo en algunos museos públicos “siguen operando formas arraigadas que perpetúan la noción del visitante pasivo en la contemplación” (Maillard et al, 2002, p. 12), aun cuando se integran elementos que involucran procesos inclusivos, como la participación, principal motor de activación de la educación inclusiva en los espacios museales a inicio del nuevo siglo, que abre camino a las acciones comunitarias, comunicativas y con atención en los intereses y necesidades de los diversos públicos.

Por lo tanto, se está frente a un proceso que demoró más de 20 años en desarrollarse y vocalizarse en el contexto nacional, y en el que los equipos educativos tuviesen un rol preponderante. Este nuevo paradigma museal gatilló un proceso de replanteamientos críticos basados en tres elementos clave: el territorio, el patrimonio y la comunidad (De Varine, 2020).

En consecuencia, el proceso de transformación hacia lo que hoy se entiende como educación inclusiva transitó por diferentes espacios de reflexión y discusión a los que posteriormente se integraría el Comité de Educación y Acción Cultural CECA-Chile, el que brindó un espacio propio para la reflexión crítica de la función pedagógica de los museos a través del Congreso de Educación, Museos y Patrimonio.

Conformado en 2005 por miembros del ICOM Chile, este congreso se convirtió en un importante espacio de encuentro y capacitación creado por y para profesionales de la educación de museos públicos y privados de todo el país. Apoyado por la institucionalidad pública, su celebración representa un balance y enriquecimiento en el discurso museológico, el que hasta entonces estaba centrado principalmente en los museos del Estado.

En las actas del congreso publicadas entre 2007 y 2019 se puede observar cómo se instalaron temáticas que caracterizan a la educación inclusiva (acceso, participación y diversidad), y que, desde una perspectiva museológica representan los cambios de paradigma sobre la funcionalidad del museo.

Estos están asociados a dos corrientes principales surgidas de la reflexión del museo social: la museología participativa y la museología crítica. La primera propone la creación de ambientes donde las personas no solo entran, ven y salen del museo, sino donde puedan crear y contribuir desde sus propias ideas, compartir cómo ven el mundo y conectar con distintas personas (Simon, 2010). Esto da lugar al encuentro de una diversidad de acervos cognitivos y abre posibilidades de convivencia social.

La segunda, profundiza en los discursos y estructuras internas de los museos, fijando su mirada no solo en quienes quedan fuera del museo en un sentido físico (por acceso) y social (por marginación), sino también desde lo simbólico (por dominación) y político (por injusticas). Esto implicó reconocer conflictos, contradicciones, resistencias y tradiciones en un ambiente de diálogo y transformaciones (Alderoqui & Pedersoli, 2011).

Las experiencias relatadas en esta etapa demuestran la continuidad de una estrecha relación con la educación formal de las escuelas, pero para cuyo contexto ya no se discute la capacidad de oferta educativa del museo, sino la calidad y los tipos de aprendizajes que se pueden conseguir en ellos (CECA, 2007; 2009).

Con la incorporación de los conceptos de patrimonio y memoria (CECA, 2011), las acciones pedagógicas del museo se ampliaron a un territorio físico y simbólico más extenso, ya no inspirado solamente en los objetos de la exhibición, sino en los saberes y experiencias de las comunidades que comienzan a participar de manera activa.

Estos cambios implican sumar nuevas estrategias o métodos a la labor educativa. Por ejemplo, en las actas se resaltan experiencias de investigación de acción participativa (Dalla et al., 2011), que apuntan a procesos de aprendizajes más complejos por los niveles de vinculación con las comunidades y periodos de trabajos más extensos.

La creatividad y la innovación de los museos también queda sujeta a debate, por ser factores que pueden incidir en el avance de la inclusión. Ya sea por los métodos o las temáticas abordadas, el museo puede ayudar a “

” (Andrade, 2014, p. 67).repensar nuevos conceptos de inclusión social, reflejando una sociedad que esté dispuesta a incorporar el otro en sus diferencias

En este contexto, los diferentes congresos dan cuenta del uso de conceptos como educación patrimonial, educación artística, educación ambiental y pedagogía de la memoria, campos pedagógicos que confluyen en los museos y que demuestra su característica interdisciplinaria, abierta y diversa.

Desde 2015 el concepto de inclusión es abordado explícitamente en los congresos de CECA-Chile y otras instancias de capacitación y difusión que se encuentran documentadas, por ejemplo, la publicación “Museo e inclusión. Memorias del IX Encuentro anual de equipos educativos de museos” de la SNM del año 2019, que pone de manifiesto el esfuerzo de los museos públicos por sumar iniciativas de educación inclusiva en torno a la discapacidad, el género, la interculturalidad y la migración.

En las actas del congreso se desarrollan áreas temáticas sobre infancia, pueblos originarios, mujeres, diversidad sexual, discapacidad, comunidades vulneradas, personas mayores, personas privadas de libertad, medio ambiente, etc., esferas que caracterizan a la educación inclusiva y que abordadas en su conjunto conforman el enfoque de una educación en derechos humanos.

Los encuentros, con significativa participación de otros países de la región, como Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay, han sido instancias de circulación y valoración de saberes locales y regionales que dan cuenta de una museología social y comunitaria común. Entre los elementos que más destacan en el contexto de la inclusión son las ideas de pluralidad (sinónimo de diversidad) para el desarrollo de la cohesión social y el bien común (Castro, 2015); la capacidad transformadora de la inclusión; los ambientes polifónicos como base de la participación (González, 2015); la acción educativa como una construcción de sentidos (Rubiales, 2017); la justicia social, la democracia cultural y la sostenibilidad (CECA, 2021). Todas ellas han sido sujeto de discusión, reflexión y aplicación práctica en la cultural museal inclusiva de los museos chilenos, que poco a poco se ha ido articulando en función de uno de los papeles principales del museo que es la educación.

Ahora bien, cabe destacar el rol que tiene la política educativa del Ministerio de Educación, en la que se observa una relativa integración de los museos. Ejemplo de ello es que la Ley General de Educación 20.370 (Ministerio de Educación, 2009), que solo fija la corresponsabilidad del Estado en el fomento del patrimonio cultural. Aun cuando se pudiera considerar que dicho concepto aúna la participación de los museos, también se observa que estos no tienen mayor relevancia en sus efectos prácticos como son las bases curriculares, donde apenas se vinculan con la asignatura de artes visuales (específicamente en los nivele de séptimo básico a segundo medio).

Se extraña los cruces que se podrían hacer con otras materias que también abordan el patrimonio cultural, como es el caso de la historia, u otros niveles educativos donde solo son considerados como espacios de uso ciudadano, como es el caso de las bases curriculares de la educación parvularia. Por lo tanto, su baja presencia de la estructura política de educación a nivel nacional, quita relevancia a los museos y se pierde la oportunidad de aprovechar su capacidad interdisciplinaria, diversa y participativa que enriquezca los procesos de enseñanza de la educación formal de manera inclusiva.

En consecuencia, observar este proceso desde 1978 a 2019, permite evaluar la sucesión de discursos que fueron abrigando la idea de inclusión, como un campo de interconexiones entre diferentes esferas de la vida. Desde que se comenzó a discutir al rol de la educación en los museos, comenzaron a integrarse temáticas históricamente excluidas de los museos y sus colecciones, y que con el tiempo se interrelacionaron a partir de una perspectiva sistémica que hoy día se conceptualiza en la educación inclusiva (Moliner, 2013).

Esta mirada facilita la comprensión de la educación museal del presente, donde pueden verse ejemplos como el del Museo Histórico Nacional que desde 2010 cuenta con un programa educativo enfocado en públicos tradicionalmente no incluidos en las actividades del museo (Soldavino et al., 2014), como adultos mayores, personas en contexto de encierro, con enfermedades mentales, y hoy día con infancias transgéneros. Se ha consolidado así una trayectoria que se ha ido ampliando en el tiempo en atención a los vacíos observados en los discursos museográficos del pasado, probablemente por la contingencia y las problemáticas sociales que les demanda el presente.

Del mismo modo, el Museo de Artes Visuales (MAVI UC), desde 2012 desarrolla un programa de educación inclusiva que, desde las nociones de accesibilidad, igualdad de derechos y diversidad, refleja un compromiso social al servicio de la ciudadanía (MAVI UC, 2020). Otras instituciones como el Museo Interactivo Mirador (MIM) y Museo Ciudadano Vicuña Mackenna desarrollan experiencias a partir del concepto “Museo en Calma”, que busca mejorar la experiencia de la visita al museo reduciendo estímulos que puedan afectar a personas en el espectro autista o con desorden del procesamiento sensorial, mediante entornos más tranquilos que posibiliten el aprendizaje (MIM, 2020).

En suma, las prácticas de los museos han derivado en programas de largo aliento, que sistematizan el trabajo con las comunidades y permite institucionalizarlos. Esto conlleva a que las prácticas inclusivas puedan ser transversalizadas a la gestión global del museo, impactando con ello a otras áreas de trabajo de la institución. Con el tiempo esto ha desembocado en el desarrollo de políticas internas que fomentan explícitamente la implementación de prácticas educativas con enfoque en la accesibilidad, la participación y la diversidad.

Por ejemplo, las políticas educativas que algunos museos han implementado y que condensan estos enfoques en cuerpos sólidos y ordenados, pero siempre abiertos al debate, reconociendo la complejidad de las relaciones a las que están sujetos (De La Jara, 2022). Ejemplos de estas políticas con enfoque en la inclusión se encuentran en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, Museo Mapuche de Cañete, Museo Chileno de Arte Precolombino y Museo Violeta Parra.

Sin embargo, poco se sabe sobre cómo, desde la fecha de su implementación, han transformado prácticas y promover otras nuevas que hagan hincapié en la inclusión. Por consiguiente, identificar y evaluar iniciativas de educación inclusiva en museos, tomando en cuenta características tipológicas, administrativas y contextuales, representa un campo aún por explorar para conocer cómo esta vocación inclusiva de los museos, sustentada en una trayectoria que ha entregado diferentes aprendizajes a lo largo del tiempo, impacta en la sociedad y se ajusta a los nuevos parámetros museológicos de inclusión y derechos humanos que fundamentan la nueva definición de museos del presente siglo.

CONCLUSIONES

A lo largo del artículo se da cuenta de un proceso de transformación de la educación en los museos chilenos, que abarca un periodo de alrededor de 40 años atravesado por la incorporación del concepto de inclusión en sus prácticas y discursos pedagógicos. Esto no ha estado exento de tensiones y resistencias, pero que, a largo plazo, ha desencadenado en los cambios que posibilitan hablar de una tradición inclusiva desde el campo de la educación.

Los aportes de este proceso representan un conjunto de experiencias acumuladas en torno a la inclusión, que pueden seguir siendo objeto de estudio y posibilitar aprendizajes útiles para el presente de la educación en museos.

Como punto de inicio de este proceso de inclusión en los museos, la comunicación toma un rol preponderante, al reconocer la diversidad de públicos con los cuales estas instituciones interactúan y para los cuales se establecen ciertos canales (mediaciones, guías educativas, talleres), con el objetivo de comuniquen aquello que se quiere transmitir.

Este proceso también pasa por un periodo de importantes cambios sociales y políticos, influyendo en la construcción de un pensamiento social para los museos que, si bien llevó tiempo instalar por el contexto propio del país, termina por ser la piedra angular de la siguiente época y que reverbera hasta el presente mediante la figura de la comunidad.

Toda esta experiencia previa, de desafiar tradiciones, aventurarse a nuevas prácticas y asumir nuevos discursos, trasciende en una búsqueda común por la inclusión en la educación de museos. Se trata de experiencias en principio aisladas, pero que, vistas en su conjunto y con distancia, dan cuenta de ciertas características que también forman parte de lo que define a la educación inclusiva y que servirá en adelante para orientar la definición misma de museo.

El cómo dar continuidad a este proceso y que se siga desarrollando una cultura de la inclusión en los museos sobre la base de la educación, va a depender de la sistematicidad con que se aborde el trabajo educativo, expresado en programas de largo aliento que profundicen en las complejidades de la exclusión en el mundo contemporáneo. Será allí donde el aporte de la educación en museos podrá seguir trascendiendo como una práctica conducente al bienestar social.