INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) señala en su Art. 26 que “

”. A partir de esta premisa diferentes países implementan políticas educativas que proporcionan una educación de calidad, en función de que sus ciudadanos logren un máximo desarrollo vital.cualquier persona tiene derecho a la educación

Para impulsar la universalización de la educación y brindar instrumentos educativos se creó la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO), que ha desarrollado diversas cumbres en diferentes países orientadas a crear políticas cuyo propósito sea la promoción de una educación integral y equitativa.

En Latinoamérica existen grandes desafíos referidos a la educación inclusiva, pues se han propuesto ideas y reflexiones para transformar las prácticas educativas imperantes con el propósito de crear entornos inclusivos e insistiendo en la creación de sistemas educativos más equitativos y justos. Es así como países como el Perú cuentan con una Constitución vigente (1993) que reconoce que la educación busca que la persona se desarrolle de forma integral (Art. 13) y, al mismo tiempo, que es un derecho fundamental que el Estado debe atender; más aún, en cumplimiento de las normativas de los tratados internacionales.

En virtud de lo señalado, la inclusión educativa está fundamentada en los lineamientos normativos de carácter nacional e internacional, entendiéndose por ella la manera de brindar una educación según las condiciones de cada estudiante, con la meta de que tengan acceso, participación y logro en cada aprendizaje, priorizando a aquellos en riesgo de ser marginados o excluidos. Es decir, la educación inclusiva involucra que todos los estudiantes sean aceptados, valorados, reconocidos de acuerdo a sus características particulares, “

” (Sánchez-Teruel et al., 2013, p. 25).independientemente de su procedencia o características psico-emocionales, etnia o cultura

Sin embargo, se tiene que superar el “

” (Martins, 2023, p. 2), más bien debe entenderse por la totalidad de individuos en situación de riesgo o de vulnerabilidad por distintas razones.enfoque erróneo que resumía la materialidad de la Educación Inclusiva como perteneciente única y exclusivamente al público objetivo de la Educación Especial

En el Perú, la educación inclusiva ha ido tomando impulso, sobre todo esmerándose en ofrecer una educación adecuada a los/as niños/as con necesidades especiales de educación; pues, esta actividad corresponde a las exigencias de las normativas internacionales y nacionales que promueven este enfoque; pero no siempre es igual esta praxis en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en las regiones de la selva y la sierra, las realidades son distintas; no se puede equiparar a la realidad capitalina o de las otras metrópolis, sino que se debe entender en su contexto particular.

De allí que, el principal problema evidenciado en las comunidades rurales del Perú, se encuentra en que la Política Pública está siendo deficiente e ineficaz en materia de educación inclusiva, generando exclusión y limitaciones en infantes con discapacidad y en situación de extrema pobreza para acceder a ella, participar y aprender.

Otro aspecto que es necesario considerar está relacionado con la formación del docente para enfrentar este tipo de educación, pues dicho elemento resulta ser un tema decisivo a nivel de políticas públicas. Esto porque los docentes no están plenamente capacitados para manejar situaciones en un ambiente escolar donde se busque desarrollar una educación inclusiva (Montes-Serrano et al., 2023).

Debido a esta situación, actualmente puede contemplarse que la inclusión en la educación está lejos de ser una realidad en los pueblos alejados de la sierra peruana. Las oportunidades no son iguales para todos/as los/as niños/as, pues existe una importante brecha que imposibilita el real acceso a una educación en condiciones similares y de calidad entre los estudiantes de las ciudades y del campo (Ccahuana, 2020).

Por lo expuesto, es necesario visibilizar la realidad que vive cada niño de la sierra ayacuchana, ya que, debido a la inoperancia de las autoridades, los estudiantes siguen siendo marginados por no contar con una infraestructura adecuada, con docentes poco capacitados en enseñanza bilingüe y por la carencia o inexistencia de los materiales educativos requeridos (Apaza et al., 2022). Al respecto, Subiría et al. (2020) señalan:

Para los docentes significa todo un reto atender niños inclusivos puesto que no se cuenta con infraestructura adecuada para ellos y mucho menos con material didáctico que permita ofrecer una educación de calidad a los niños inclusivos; la inserción de estudiantes inclusivos en la educación básica regular, depende del compromiso asumido por los docentes y el apoyo permanente de la familia para lograr el desarrollo de las capacidades fundamentales de cada grado escolar. (p. 135)

Así, este trabajo desarrolla una revisión sistemática a nivel nacional e internacional de una serie de documentos afines a la educación pública e inclusiva. Así, la pregunta general planteada es: ¿Son efectivas las Políticas Públicas de Educación Inclusiva implementadas en las comunidades rurales del Perú?

METODOLOGÍA

El presente estudio fue realizado a través de una revisión sistemática de la bibliografía; este método facilita el análisis del fenómeno evidenciado en un período en específico. En cuanto a la estrategia de búsqueda, la revisión fue guiada por las directrices ofrecidas por la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), para la mejora de revisiones sistemáticas, ya que es bastante útil cuando se trata de planificar y efectuar revisiones que tienen como fin garantizar que se tome toda la información recomendada (Page et al., 2021).

Asimismo, las bases de datos consultadas fueron: Scopus, SciELO y WoS, con las palabras clave “Política pública, Educación inclusiva, comunidades rurales, discriminación”. Fueron seleccionadas estas bases de datos ya que, en el caso de Wos y Scopus son “

” (Menjivar et al., p. 31), pues “dos bases de datos reconocidas y utilizadas habitualmente por la comunidad científica

” (Aguiar et al., 2021, p. 53).son prácticamente las únicas que cubren todas las áreas del conocimiento, y cuentan con la totalidad de los metadatos requeridos para llevar a cabo análisis bibliométricos detallados

Ahora bien, en lo que respecta a la base de datos SciELO

… todas y cada una de las revistas de comunicación registradas en SciELO están integradas (y actualizadas a su vez) en la sub base Scielo Citation Index, lo cual les proporciona una mayor visibilidad en cuanto a los indicadores bibliográficos y bibliométricos. (Rogel-Salazar et al., 2017, p. 182)

La búsqueda ejecutada arrojó 200 documentos afines al tema objeto de estudio; los cuales fueron publicados entre 2018 y 2023. Este proceso inició en mayo de 2023 y para ello se combinaron los términos educación, inclusión, políticas públicas, comunidades, discapacidad y discriminación, en las bases de datos ya mencionadas. Con el propósito de alcanzar una mayor eficacia del proceso se hizo uso de la búsqueda avanzada ofrecida por Google Scholar y Crossref, permitiendo así un mejor filtrado de los términos localizados en todo el documento.

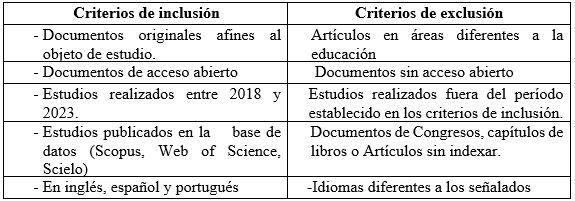

Por otra parte, en el proceso de filtrar la información examinada en los artículos seleccionados, se establecieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión (Tabla 1).

Asimismo, fueron usados los operadores booleanos AND y OR, es decir, palabras localizadas entre los términos delimitados en el estudio; estos fueron combinados con los términos antes mencionados para crear estas cadenas de búsqueda: “Educación inclusiva” AND “Rural communities”, AND (discrimination OR public policy). En función de este proceso, quedó delimitada la siguiente cadena de búsqueda: TITLE-ABS-KEY (“Inclusive education” AND Rural communities AND (discrimination OR public policy).

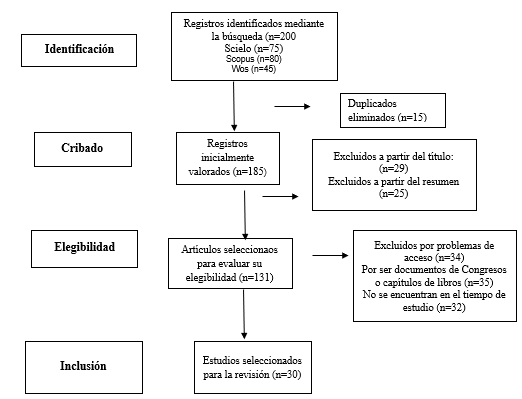

En el proceso de selección fue leído el título, resumen y palabras clave de los documentos, y solo 200 fueron considerados para el propósito del estudio planteado. De esta cantidad se eliminaron 15 por encontrase duplicados; seguidamente, se analizó el cuerpo de cada artículo, resultando 185, de los cuales fueron eliminados 54, ya que no se evidenció en su resumen y en las palabras clave una relación directa con la temática referida a la educación inclusiva y a las políticas públicas.

De este proceso resultaron 131 documentos; los criterios tomados en cuenta en esta última etapa se enfocaron en problemas de acceso a la totalidad del documento, donde fueron excluidos 34 de ellos, otros 35 fueron eliminados por ser documentos resultados de congresos o capítulos de libro y, finalmente, 32 publicaciones se eliminaron por encontrarse fuera del tiempo establecido para hacer la revisión.

Tras realizar la revisión sistemática de los documentos, se encontraron 30 artículos que presentaban las condiciones exigidas en el presente estudio (Figura 1):

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

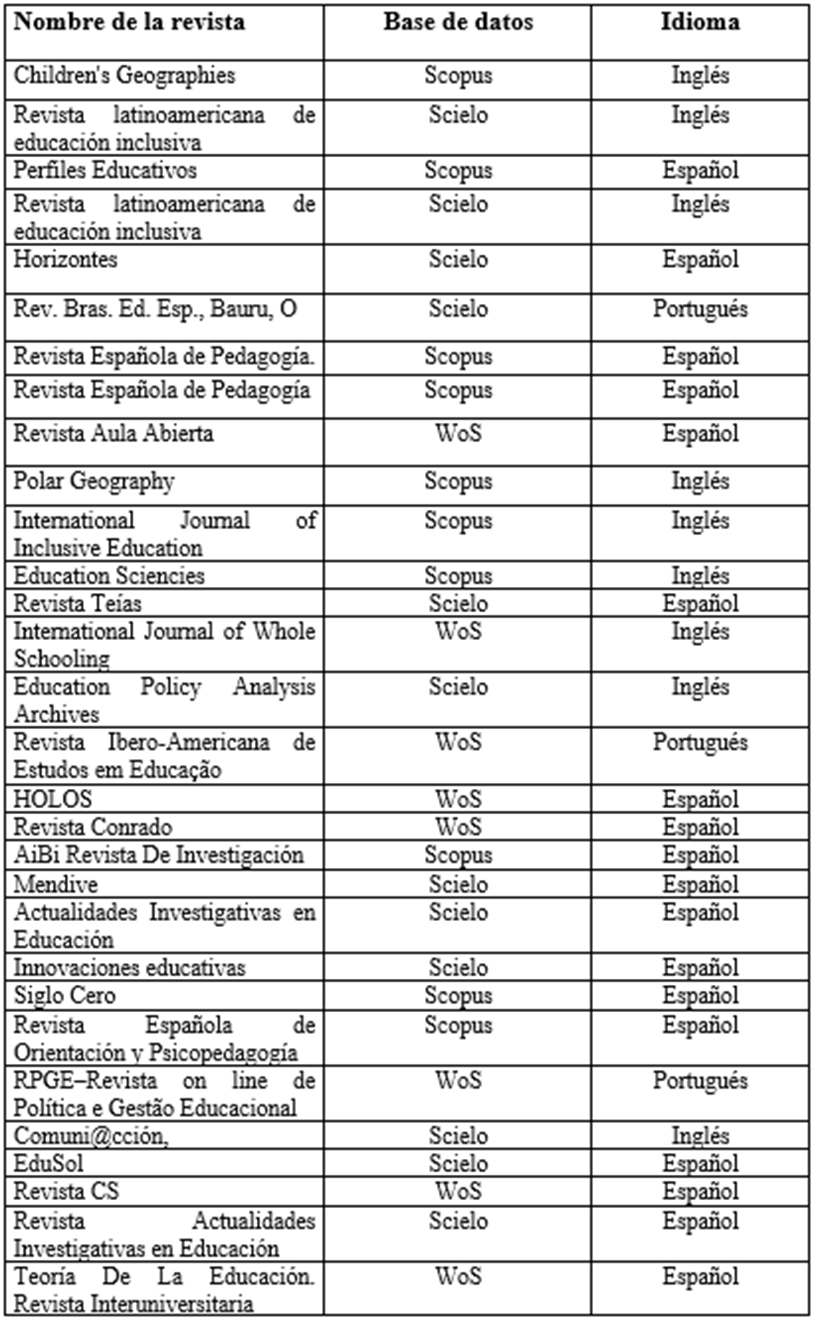

A continuación, son presentados los hallazgos producto de la revisión ejecutada a la totalidad de artículos examinados. Fueron considerados, en un primer momento, 180 documentos y posterior al cribado se examinaron solo 30 y en los cuales destacaron aspectos como: autor, fecha de publicación, título y palabras clave (Tabla 2).

Cabe destacar que, asimismo, en el proceso de revisión fueron evidenciadas las revistas, bases de datos e idioma más utilizados para publicar estudios referidos a las políticas educativas a nivel público para una verdadera educación inclusiva. Se desprende del análisis realizado que 40 % de los estudios examinados se encuentran publicados en SciELO, 33.33 % en Scopus y un 26.66 % en WoS.

En lo que se refiere al idioma de publicación, destaca el español con 60 %, el inglés con 30 % y el 10 % restante para el portugués. Estos porcentajes dan muestra de cuán importante es el tema de la educación inclusiva en los países latinoamericanos, esto debido a lo desprotegidas que se encuentran muchas zonas rurales respecto a las políticas públicas que los Estados implementan en el ámbito educativo.

De igual manera, destaca cómo la comunidad científica opta por hacer publicaciones de este tema en la base de datos SciELO, pues la misma enfoca más su trabajo en esta región y brinda la posibilidad temática de que los autores aborden problemas de la realidad social que les rodea (Tabla 3).

La revisión evidenció que gran parte de los estudios plantean la existencia de factores de desigualdad en las políticas educativas aplicadas en distintos sistemas educativos, esta información ayudará a presentar de manera adecuada los resultados y así poder comprenderlos.

Doce de los documentos examinados consiguieron demostrar que la inclusión e igualdad representan elementos esenciales y que los sistemas educativos de las naciones de América latina deberían valorar, no solamente para mencionarlos en sus políticas educativas sino para ejecutarlos a través de medidas conducentes a remediar el problema de inclusión y para que a nivel social no sea percibida la desigualdad y exclusión (Valdés et al., 2023; Meléndez, 2019; Paz-Maldonado, 2020; Sierra & García, 2020; Ferreira, 2020).

Es así como, los documentos mostraron que las políticas públicas destinadas al sector educativo no son aplicadas correctamente para atender las necesidades que la población presenta, lo que aumenta la desigualdad y exclusión.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

En estos momentos hablar de Inclusión Educativa o Educación Inclusiva genera diferentes posturas, pues con el pasar de tiempo este tema ha sido relegado a discusiones vacías que distan de la realidad. Los discursos que se generan no presentan ningún efecto en la realidad de las escuelas, escenario donde se encuentran las diferencias y las percepciones de cada individuo. En este sentido, más que generar nuevas políticas los Estados deben robustecer las ya existentes, para generar una verdadera gestión escolar que engrane lo administrativo, lo social y lo pedagógico en torno a la inclusión (Franco, 2020).

La inclusión necesita que los organismos del Estado se esfuercen en gran manera para crear políticas acordes con su realidad; representando un desafío para los actores educativos involucrados. A nivel educativo ha ocasionado grandes debates, polémicas y un difícil transitar, pretendiéndose enfrentar elevados índices de exclusión, discriminación y desigualdades presentes en gran parte de los sistemas educativos del mundo entero (Burgos & Rodríguez, 2021).

Por otra parte, el enunciado “Educación Inclusiva” se ha entendido de manera confusa para referirse solo a aquellos/as niños/as que presentan discapacidades físicas o que requieren una educación especial diferenciada, lo que en la práctica se ha plasmado en un trato discriminatorio. En el caso de Perú, entre los factores que obstaculizan que niños con discapacidad sean escolarizados se encuentra el mercado laboral, zonas rurales con extrema pobreza y brechas de género a nivel educativo; estos aspectos impiden la continuidad del niño en el sistema educativo peruano (Vargas & Romero, 2021).

Debido a esta concepción es que resulta necesario interesarse, no solamente en aquellos estudiantes que puedan presentar algunas dificultades de adaptación académica o incluso con discapacidades físicas, sino por su origen e idiosincrasia, y así tratar de entender más a estos niños con pocas posibilidades económicas o en pobreza extrema, que en distintas ocasiones son rechazados o desvalorados por dicha situación, cuando su realidad podría aprovecharse a nivel educativo (Ortiz et al., 2023).

Además, los documentos examinados mostraron que la educación en el Perú sigue estando en desigualdad y abandono, es decir, un problema sin resolver; porque la educación siempre ha sido conducida por intereses gubernamentales y por grupos de poder, que hasta la actualidad mantienen una tendencia egocéntrica (Apaza et al., 2022).

La nación peruana carece de una política educativa coherente, pues las políticas aplicadas son importadas y, por lo tanto, no se corresponden con la realidad social por ser copias de otras experiencias, en las cuales no se respeta la diversidad cultural ni lingüística (Martínez et al., 2022). Por este simple hecho, es una política discriminatoria que propicia el descuidado al derecho de una educación igualitaria (Delgado et al., 2022; Apaza et al., 2022).

Es necesario generar cambios sustanciales a través de la política pública en la educación, planteando una transformación profunda en los docentes y en el sistema educativo en su totalidad. Respecto al personal docente, Romero (2022) recuerda que en Perú existieron dos tipos de docentes para zonas urbanas y rurales; los primeros defendían el statu quo, mientras los otros pretendían gestar un cambio social de integración nacional.

En este sentido, Montes-Serrano et al. (2023) indican que de los docentes se esperaba que fueran agentes transformadores y que ayudasen a construir una identidad nacional con cohesión social, pero la formación de los docentes siempre ha estado condicionada por las políticas de turno; aún más debilitada y con mayor discriminación en las zonas rurales.

A partir de este planteamiento central, la revisión de los documentos puso de manifiesto cuatro clústeres investigativos referidos a: políticas públicas, inclusión-educación, discriminación y formación docente; estos dan cuenta de la realidad que las zonas campesinas-rurales del Perú y de Latinoamérica.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Ortiz et al (2023); Manghi et al. (2018) y Valdés et al. (2023) en relación con las políticas públicas aplicadas a nivel educativo aseguran que los discursos de “equidad” y “justicia” en países como la India muestran esfuerzos en torno al derecho de los niños a la educación. Sin embargo, estas iniciativas en otros países se evidencian en discursos que solo han llegado al “papel”, mas no a la práctica; es decir, el tema referido a una “educación para todos” es manejado como un arma política que pretende ganarse la aprobación de las poblaciones más vulnerables.

En este sentido, Ocampo (2021) hace un señalamiento bastante duro y directo al aseverar que:

Los bloques de construcción del sistema de racionalidad de la educación inclusiva en su aplicación a la formación del profesorado y de las políticas públicas, reconocen categorías a través de las cuales cada uno de sus objetos se colocan tácticamente al servicio del poder. (p. 134)

En medio de esta realidad, se encuentra la educación peruana; la cual presenta elementos caracterizadores bien definidos. En la política educativa del Estado no se incluye de manera explícita una reflexión tanto ontológica como epistemológica de aquellos individuos que fortalecen la actividad educativa. Este elemento es plasmado en la Política Inclusiva, ya que, aunque existe el reconocimiento de la importancia de contar con ciertos acuerdos mínimos acerca de los valores que deberían encontrarse presentes en la sociedad y que la inclusión debe ser promovida por la escuela, no profundiza en el individuo que busca incluir, manera de reconocerlo y valorar sus diferencias a nivel educativo (Alemán-Saravia et al., 2020).

En el caso de Perú, luego de ser publicado el Decreto Supremo N° 026-2003-ED, el Ministerio de Educación implementó planes y proyectos respecto a la ejecución de acciones educativas, así como brindar una educación inclusiva. Estos cambios iniciaron en algunas ciudades peruanas; no obstante, la fuerte fragmentación sociocultural existente y el centralismo no permite sean cubiertas las brechas sociales luego de más de 15 años de emitida la política por el MINEDU (Vértiz-Osores et al., 2019).

Bermejo et al. (2020) señalan que luego de finalizada la segunda década del siglo XXI, las políticas públicas vinculadas a la educación en Perú vienen dadas en el Proyecto Educativo Nacional (PEN 2007-2021); sin embargo, destacan que “en ninguno de sus objetivos estratégicos hace referencia explícita a la educación intercultural” (p. 28). Se evidencia, por ende, la discriminación en el ámbito educativo.

De igual manera, Velásquez et al. (2022) señalan que la nación peruana nunca ha contado con un programa nacional de educación de largo plazo, simplemente se observan intentos que resultaron en situaciones de fracaso, pues las políticas educativas diseñadas y ejecutadas han sido de corto plazo y en función a intereses de los gobernantes. Estos deberían ser los principales responsables de implementar efectivas políticas educativas que favorezcan la inclusión de los más desfavorecidos.

Por otra parte, es cierto que no es fácil formar docentes para la inclusión educativa, no obstante, existen experiencias en todo el mundo capaces de inspirar ciertas políticas educativas en los Estados de la región latinoamericana. Entre las dificultades que se presentan se encuentra hacer de la inclusión educativa una política de Estado que coadyuve a cumplir el derecho a una educación de calidad para todos (Acho et al., 2021). Este propósito involucra prestar atención a todos los aspectos que marcan la condición de vulnerabilidad de niños y jóvenes de los países de la región.

Finalmente, es de destacar un caso que contrasta con la realidad peruana, este es el observado en Indonesia donde se interpreta y busca dentro de sus recursos la forma de proveer un entorno para que el aprendizaje pueda ser lo más inclusivo posible (Rodríguez & Martínez, 2022). Por lo señalado, es necesario que quienes se encargan de formular las políticas educativas ofrezcan apoyo a los docentes y mejoren las condiciones de servicio (Opoku et al., 2021).

INCLUSIÓN-EDUCACIÓN

El siguiente clúster se encuentra referido a la inclusión-educación; Coahila (2023) asevera que un adecuado proceso pedagógico implica inclusión, pues debe enfocarse en la totalidad de los sectores estudiantiles, promoviendo la participación para fortalecer el aprendizaje sin exclusión. En contraste con este planteamiento, Esteban y Gil (2022) plantean que la LOMLOE como ley educativa muestra algunas virtudes, sin embargo, predomina de manera errónea una marcada orientación política del elemento pedagógico que, en lugar de integrar y permitir la libertad y pluralidad, cierra alternativas y olvida razones pedagógicas.

Respecto al Estado peruano, se observa como presenta una política que muestra la necesidad de mejorar la educación pública, brindar oportunidades de inclusión social, especialmente, a nivel superior y cuidar su calidad; no obstante, de igual manera evidencia contradicciones en cuanto a la equidad ofrecida como parte del derecho a la educación, cuya responsabilidad viene dada en el texto constitucional. Es así como el Estado a través de las políticas públicas en el ámbito educativo debería prestar una especial atención “a aquellos grupos en mayor situación de vulnerabilidad” (Ames, 2021, p. 28).

Por su parte, Acho et al. (2021) aseveran que en Perú la dificultad que prevalece es la poca y dispersa información existente sobre los grupos de la población que presentan una mayor exclusión y desigualdad social; esta situación no favorece que los datos sean relacionados con el propósito de conocer saber cuántos estudiantes presentan vulnerabilidad. En cuanto a la dispersión referida al lugar de residencia, sexo y grupo socioeconómico resulta un aspecto bastante común, sin embargo, destacan las carencias primordiales respecto al sector indígena, los estudiantes con cierta discapacidad, entre otros.

Calderón-Almendros et al. (2020) instan a aprovechar los avances que en la región se han constatado por los esfuerzos de distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Perú y Paraguay. Estas buscan apoyar a las escuelas en el desarrollo de prácticas inclusivas, más participación y experiencias que generen un debate público acerca de la inclusión. Entre estas ONG se encuentran: Diálogos Ciudadanos por la Educación en Perú, la consulta nacional “Yo opino, es mi derecho” del Consejo Nacional de la Infancia de Chile, la Red Mandela y el Parlamento de la Niñez y la Adolescencia, en Uruguay.

Ahora bien, para que exista y se garantice una educación inclusiva en aquellas naciones donde no se cuenta con los recursos materiales necesarios, la formación del personal docente es esencial. En el caso peruano, esta formación y desarrollo del profesorado parece ser insuficiente en lo referente a la inclusión social (Torres et al., 2023). En este sentido, se requiere formar al docente en lo concerniente a la atención de alumnos con necesidades de aprendizaje (Escarbajal et al., 2023).

Otro factor se relaciona con estrategias inclusivas utilizadas por el docente; al respecto, Orozco y Moriña (2020) plantean que:

las estrategias metodológicas para que sean inclusivas pueden depender del compromiso docente y cómo este vive su profesión, los apoyos que recibe por parte de los profesionales de su entorno inmediato, u otras circunstancias. El trabajo por proyectos, la tutoría entre iguales, el aprendizaje cooperativo, el juego y el aprendizaje dialógico han sido cuatro estrategias que han sobresalido y pueden definirse como acciones justas para conseguir una institución y aula más inclusivas. (pp. 93-94)

Asimismo, se evidenció que aparte de las estrategias utilizadas por el docente es necesario considerar dentro de una educación inclusiva la educación remota, necesaria con la aparición de la pandemia por el COVID-19. En este sentido, surgen aspectos que debieron ser analizados y que se refirieron a problemas para implementar medidas tecnológicas en las zonas rurales de Perú y de América Latina. Aquí se destacó la brecha digital en comunidades rurales, pues en su mayoría no existe buena conexión a internet o no cuentan con las herramientas digitales necesarias para acceder a una educación en línea (Vilca-Apaza et al., 2022).

DISCRIMINACIÓN

La discriminación educativa se ha constituido en muchas naciones del mundo en una práctica social; sin embargo, para Mesías et al. (2023) la educación inclusiva es considerada “

” (p. 57). De allí que, en este tipo de educación el sistema escolar tiene que adaptarse a las particularidades y realidad de los niños. Sin embargo, la realidad muestra que los estudiantes de escuelas especiales tienen pocas oportunidades de acceder a conocimientos de diferentes materias y desarrollar habilidades complejas mediante tareas ricas y retadoras, lo que limita su participación y desarrollo personal.la estrategia más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias

La realidad no solo limita su participación educativa, sino que va más allá y afecta su condición emocional. Guamán et al. (2020) indican que “

” (p. 193).las consecuencias de la discriminación en el contexto escolar no solo afectan el aprendizaje, sino, también sicológicamente los rasgos que, relacionados con la autoestima, la motivación, el carácter y el temperamento, identifican a cada persona

Actualmente, Perú evidencia problemas en su sistema social referidos a la discriminación de personas con ciertas limitaciones físicas o cognitivas; a saber: tratos discriminatorios, bullying, la no inclusión efectiva, diferente valoración del nivel cognitivo de los estudiantes, entre otros (Ortiz & Reynosa, 2021).

Por ello es necesario que los entes encargados de administrar las políticas educativas creen programas de prevención relacionados con el estigma y la discriminación, así como con la búsqueda de ayuda; haciendo énfasis en la educación emocional del estudiantado y la alfabetización en tema de salud mental. Estas intervenciones de tipo preventivo son necesarias durante la adolescencia y la juventud y deben enfocarse en reducir la discriminación basada en especificidades como el género, el aislamiento social, la raza o condición económica.

Por otra parte, en lo que respecta al sistema educativo peruano, de acuerdo con Summers et al. (2022) este ha luchado por brindar espacios en las zonas urbanas pese a los pocos recursos y una deficiente infraestructura que afecta la calidad educativa de todos los estudiantes. El hacinamiento ha resultado en una falta de espacios en las escuelas para inmigrantes, especialmente en Lima; asimismo, se evidencia que los inmigrantes cuentan con escasos servicios consulares para su documentación. Muchos directores de escuelas peruanas pueden facilitar el acceso sin documentación de estos niños, pero en la práctica, se observa discriminación reiterada y políticas perjudiciales para este sector de la población.

Otro aspecto considerado en esta revisión fue el referido a la pandemia, pues debido al Covid-19 la totalidad de ciudadanos, incluidos aquellos con discapacidad, se vieron en la obligación de quedarse en casa, esta situación no permitió que los ciudadanos contasen con el equipamiento necesario para mantener actividades físicas y pedagógicas. Así, pese a que el aislamiento fue necesario, se notó que la escuela continúa siendo un bastión de inclusión en una sociedad tan excluyente (Ferreira, 2020; Cardoso et al., 2021).

FORMACIÓN DOCENTE

Finalmente, el clúster sobre la formación docente reveló algunas vías para que las instituciones de formación docente preparen mejor al profesorado, en función de la generación de programas inclusivos y comunidades sostenibles y autodeterminadas (Windsor et al., 2022).

En Perú, en los más de doscientos años de vida republicana, aún no se ha superado la segregación y marginación hacia lo rural o selvático; esta discriminación se manifiesta también en la educación, cuando hay un intento de desconocimiento de la diversidad cultural, de idiomas y la idiosincrasia. De aquí, lo primero que se puede plantear es eliminar barreras de discriminación en sus distintas manifestaciones, para luego promover una educación inclusiva.

Además, Torres et al. (2022) observan que la formación docente representa un aspecto esencial para conseguir una educación inclusiva, reconociéndose este aspecto en el Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial Docente del Programa de Estudios de Educación Física del Perú 2020. Este diseño incluye los dominios, competencias y cualidades que buscan formar para una verdadera práctica pedagógica, en la cual se preste especial atención a la diversidad, intereses, necesidades y situaciones individuales del estudiantado.

Además, el Ministerio de Educación en Perú realiza acciones que mapean y clasifican las comunidades indígenas; sin embargo, las posibles adaptaciones pedagógicas que pudiesen surgir en torno a la realidad lingüística y cultural de los estudiantes indígenas no bastan, pues los maestros carecen de la preparación necesaria para enfrentar estas situaciones y no cuentan con materiales educativos adecuados (López, 2020).

Los docentes en las comunidades campesinas no están formados para ejercer una educación inclusiva. La mayoría de docentes han sido formados en un contexto muy precario porque los institutos superiores fueron cancelados por su bajo nivel de calidad. Por tanto, se requiere de una formación de futuros docentes con competencias en educación inclusiva y diversidad cultural.

Al respecto, Mesías et al. (2022) señalan que la formación “

” (p. 60). Frente a esta realidad, pudo observarse en la revisión de los documentos que, la formación de docentes para la inclusión educativa debe superar o estar por encima de cualquier programa y precisa de programas de formación continua que valoren y den prioridad al acompañamiento en las prácticas docentes en contextos de vulnerabilidad social.del profesorado parece ser insuficiente en cuanto al apoyo a las actividades de formación en materia de inclusión social para los profesionales. En este caso, se puede entender que el desarrollo profesional del profesorado no es un punto fuerte

CONCLUSIONES

La revisión mostró el impacto de una escuela inclusiva para el desarrollo de capacidades y talentos en niños de la región. El alto rendimiento de un niño se produce cuando las oportunidades de aprendizaje están disponibles socialmente. No obstante, los entornos empobrecidos, como el campesino, ubicados principalmente en las tierras altas de los Andes y en la selva amazónica representan limitantes hacia un aprendizaje adecuado.

Por otra parte, la región se caracteriza por bajos niveles de gasto público en educación, reflejados en importantes brechas relacionadas con la conectividad y con el acceso a la tecnología digital a nivel comunitario, regional y nacional. En este sentido, la pandemia acentuó estas diferencias estructurales evidenciadas desde la colonización española, entre áreas rurales de los andes peruanos y estudiantes de las grandes ciudades.

Estas desigualdades abren brechas en el acceso a una calidad educativa, a la disponibilidad de recursos y resultados del aprendizaje entre diferentes grupos. Las zonas rurales y las comunidades marginadas, especialmente las campesinas, experimentan fuertes limitantes educativas, incluyendo, además, el acceso limitado a docentes capacitados, materiales de aprendizaje e infraestructura como electricidad.

Finalmente, el estatus socioeconómico, incluso en este momento, determina el rendimiento académico, pues los que viven en pobreza extrema y en áreas rurales deben luchar más por conseguirlo. Pese a que existen avances por la implementación de algunas políticas, la educación en áreas rurales todavía presenta carencias en cuanto a matriculación, retención, tasas de graduación y rendimiento académico.

Puede aseverarse entonces que la educación en Perú aún no promueve una cohesión social y la inclusión entre sus ciudadanos. La compleja interacción establecida entre la desigualdad y la implementación de políticas educativas evidencia la necesidad de que su diseño e implementación asuman una perspectiva de equidad firmemente basada en los contextos locales y su realidad cultural.