INTRODUCCIÓN

La comunidad rural de Apagua, ubicada entre los cantones Pujilí y La Maná en la provincia de Cotopaxi, posee una población de 3270 habitantes, donde el 70 % tiene entre 30 y 40 años de edad, el 4 % son adultos mayores y el 26 % restante, niños. Sus principales actividades económicas se relacionan con el cultivo de papas y la crianza de ovejas; gracias a la segunda, el sector goza de la reputación de confeccionar los ponchos más exclusivos del país (muchas figuras políticas los han usado) (Redacción Diario El Universo, 2016).

La lana hilada a mano se somete a procesos de teñido con colorantes textiles sintéticos. La jornada laboral de los artesanos inicia a las 09:00 y culmina a las 18:00. La confección de cada poncho toma una semana y su precio es $50 (Pilalumbo, comunicación personal, 3 de octubre de 2022).

La importación de prendas de vestir producidas industrialmente ha provocado, por sus costos más asequibles, el declive del hilado textil artesanal. En consecuencia, debe promocionarse la revalorización de estas técnicas ancestrales para aprovechar los recursos naturales disponibles en las comunidades y contribuir a la dinamización económica de las familias productoras.

El teñido de fibras textiles de origen vegetal es una actividad con siglos de riqueza cultural, se tienen evidencias de que las civilizaciones precolombinas poseían conocimientos en esta área. Por ejemplo, el ajuar de una momia de la cultura Chinchorro de 1.800 a. C. hallada en Arica, Chile, testimonia la presencia de fibras de camélido teñidas de rojo y violeta (Hoces de la Guardia et al., 2011).

. (Hoces de la Guardia et al., 2006, p. 3)En los Andes, el arte textil impregnaba todos los aspectos de la cultura y de la sociedad. […]. Los tejidos servían como bienes de intercambio entre pares y también como regalos en relaciones asimétricas para comprometer y prestigiar a aquellos que los usaban o poseían. Los relatos hispánicos acerca del Tawantinsuyu inka, nos dicen que una forma de tributo era precisamente el trabajo textil. El Estado imperial proveía la lana que los tributarios debían hilar, teñir y tejer. Fuera de esta obligación, había una verdadera industria textil a cargo de mujeres especialistas dedicadas en forma exclusiva a este arte, de donde salían probablemente los mejores tejidos destinados a las élites gobernantes

Cuando el químico inglés William Henry Perkin en 1856 sintetiza el malva o anilina púrpura se desplaza el uso de tintes naturales por sintéticos, lo que genera una optimización de los procesos productivos. Estos tintes gozan de durabilidad, variedad de tonalidades, fácil aplicación y bajos costos de producción (Serrano, 2022; Hagan & Poulin, 2021).

A nivel mundial, de acuerdo con Yadav et al. (2023) se producen al año cerca de 800.000 toneladas de tintes sintéticos y solamente 1 % corresponde a tintes naturales, debido a que “

” (p. 12).las muestras vegetales contienen menor cantidad de pigmentos y baja fijación en los textiles

Aunque los tintes sintéticos ostentan varias ventajas respecto a los naturales, el impacto ambiental y sanitario es alto cuando los residuos no se tratan adecuadamente, a esto se suma que la industria textil consume ingentes cantidades de agua en los procesos de teñido (Slama et al., 2021).

Un colorante debe poseer buena fijación al sustrato, ser rentable y biodegradable. En este sentido, los colorantes naturales emergen como reemplazos potenciales a los tintes sintéticos, sin embargo, debe profundizarse el estudio de los mordientes naturales, ya que mejoran la eficiencia de los pigmentos (Yadav et al., 2023).

. (Salinas, 2020, p. 16)Los colorantes naturales pueden obtenerse a partir de minerales, vegetales o animales […]. Si bien los tintes naturales resultan ser menos eficientes frente a los colorantes artificiales en cuanto a solidez del color, en una escala menor y junto a un manejo adecuado, causan un menor impacto negativo ambiental, social y económico. Los colorantes producidos a partir de vegetales son los más comunes, existe una variedad de plantas en nuestro entorno del cual podemos obtener tintes

En Ecuador se han documentado 16.087 especies de plantas vasculares, que incluyen 595 exóticas, donde 346 son cultivadas como plantas ornamentales y 249 fueron introducidas de manera accidental. De las 15.306 especies de plantas nativas registradas 4173 son endémicas, el equivalente al 27.3 % del total de especies nativas (Bravo, 2014). Además, “

” (De la Torre et al., 2008, pp. 1-2).existen 5172 especies para las que se han reportado usos en el Ecuador […]. Esto significa que tres de cada 10 especies que crecen en el Ecuador son útiles para la gente

Del total de plantas útiles para los ecuatorianos, un 60 % tiene usos medicinales, el 55 % es fuente de materiales industriales, un 30 % comprende especies alimenticias y otro 20 % tiene usos sociales donde se incluyen los rituales religiosos. También se resalta que la suma de estos porcentajes sobrepasa el 100 %, dado que varias de estas especies tienen más de una utilidad (De la Torre et al., 2008).

El Ministerio del Ambiente del Ecuador describe al tilo como una especie arbórea de 4 hasta 6 metros de alto que presenta hojas compuestas con foliolos imparipinnados de bordes aserrados, inflorescencias en el extremo de las ramas en panícula y flores blanquecinas de aroma delicado. Las flores de tilo tienen usos medicinales. En Perú se emplean los tallos jóvenes para elaborar quenas y sopladores para atizar el fuego. Tanto hojas como frutos se aprovechan como tinturas. Es una especie muy versátil en cuanto adaptación y se encuentra distribuida en un rango altitudinal de 2800 hasta los 3900 msnm, según la zona del país, pero el óptimo está entre 3200 y los 3800 msnm (Ministerio del Ambiente, 2015).

Por otra parte, la chuquiragua fue descrita en 1789 por Antonio Lorenzo de Jussieui, en su estudio sobre especies vegetales andinas en Perú (Ezcurra, 1985 citado en Palma, 2019). Es un arbusto ramificado que puede alcanzar hasta una altura de 1.8 m y se encuentra ampliamente distribuida en el páramo andino a una altura de 3300 a 4800 msnm. La estructura vegetativa de la chuquiragua consta de una raíz fibrosa y profunda que le permite ambientarse en el clima del páramo andino. Contiene tallos cuadrangulares con ramas fisuradas, inflorescencia con una cabezuela terminal homógama, muy vistosa, de hasta 6 cm de largo, y filarias punzantes marrón-anaranjadas.

Esta especie presenta hojas simples, imbricadas, lanceoladas, ovadas, caráceas, alternas, uninervias y un ápice punzante. Sus inflorescencias pueden alcanzar 50 mm de largo, poseen un cáliz blanco plumoso, una corola tubular, estilos largos, anaranjados o escarlata, estigma cortamente bifurcado. De acuerdo con Palma (2019), el principal uso de la chuquiragua es medicinal y es comúnmente comercializada en los mercados del país (Palma, 2019).

Las sustancias tintóreas vegetales están formadas por moléculas que absorben y rechazan ciertas ondas de luz, y que producen un determinado color. Por este motivo, no se puede aprovechar todas las especies vegetales para teñir textiles. Por otro lado, los colorantes naturales poseen afinidad con fibras naturales, sean animales o vegetales (Serrano, 2022).

Para obtener un determinado color en una fibra textil, el colorante debe transferirse químicamente con la fibra, de tal modo que la molécula tintórea quede atrapada dentro de la fibra. Las moléculas tintóreas, de acuerdo a su estructura molecular se clasifican en carotenoides, flavonoides, antocianos, quinonas, indigoides y taninos. Las sustancias tintóreas también pueden clasificarse según sus métodos de aplicación: ácidos, básicos, neutros o si necesitan o no mordientes (Yadav et al., 2023; Serrano, 2022).

El resultado del teñido vegetal varía en función de factores como la época de recolección, la parte del vegetal utilizado, el tipo y cantidad de fibras a teñir, el uso de fijadores o mordientes, la cantidad de agua, el tamaño y material del recipiente utilizado, entre otros (Salinas, 2020).

Según Vanka y Shukla (2019), los mordientes son sustancias químicas, naturales o sintéticas con capacidad de fijar el colorante a la fibra, provocan que el resultado del teñido resista al lavado, a la exposición a la luz y así perdure en el tiempo. Antiguamente, se empleaban sustancias como cenizas, corteza de nogal, sal, vinagre, crémor tártaro y orina. Actualmente, se emplean sales metálicas solubles de aluminio, hierro, cobre y estaño; con la desventaja de la toxicidad de estos dos últimos. El mordiente se aplica en agua caliente junto con el colorante y la fibra.

Los mordientes también se emplean para variar las tonalidades cromáticas si son aplicados en la parte final del teñido, pos-mordentado. Otra manera de aplicar el mordiente es antes del teñido, para preparar la fibra y captar el tinte en un proceso de pre-mordentado. Para realizarlo debe humedecerse previamente la fibra para evitar que el teñido se realice de manera desprolija (Papa, 2018).

De acuerdo con Marrone (2015), los mordientes recomendados para trabajar con tintes naturales y fibras naturales son los de naturaleza ácida, en el caso de la lana de oveja, al ser una fibra proteica, el mordentado ácido permite abrir las escamas de la cutícula y que las moléculas tintóreas se fijen en la capa interna de la fibra.

Dentro de las fibras textiles, las naturales son las idóneas para ser teñidas con plantas, las más afines son las de origen animal, de composición proteica como la lana, los pelos de camélidos o la seda. En tanto, las fibras vegetales compuestas por celulosa como el algodón, el lino o el bambú, suelen ser más complicadas para teñir y generalmente captan el color en menor grado que la lana (Álvarez & Arroyo, 2017).

METODOLOGÍA

El proceso de teñido textil con mordientes naturales está sujeto a cambios de temperatura y ambiente, por lo que debe priorizarse el flujo de trabajo sobre un método científico; sin embargo, la transversalidad del presente estudio instó al empleo del método de campo para generar una reflexión en el grupo de trabajo al momento de escoger las fibras, los tintes y los mordientes, mientras que la investigación experimental comparativa identificó una amplia gama de combinaciones tonales.

Por lo tanto, este artículo de investigación corresponde a un enfoque cuantitativo que estableció relaciones de comportamiento entre dos o más combinaciones entre especies vegetales y mordientes, puesto que evaluó el comportamiento de fibras textiles naturales (lana y algodón), teñidas con muestras vegetales como la chuquiragua y tilo, por ser una fuente valiosa de fibra natural debido a su resistencia y durabilidad, además estas fibras pueden fomentar la economía local y la preservación de la biodiversidad. Se emplearon cinco mordientes (alumbre, sal, zumo de limón y bicarbonato de sodio) escogidos por su fijación de los pigmentos, unión de los tintes, colores profundos y duraderos y la matización del tinte natural. La aplicación de la investigación estuvo orientada a lana de oveja, no obstante, se empleó dentro del experimento, adicionalmente, una fibra vegetal (hilo de algodón) para comparar el comportamiento de esta versus la fibra animal, al ser tinturadas con extractos vegetales.

Respecto a las fibras textiles, en ambos casos se optó por fibra de color blanco natural, para evaluar el comportamiento de los tintes vegetales. Las partes de la planta que se utilizaron para el tinturado fueron las flores, el tallo y las hojas en el caso de la chuquiragua y los tallos y hojas en el caso del tilo. Tanto la lana de oveja, como las muestras vegetales se obtuvieron de la comunidad de Apagua, mientras que el hilo de algodón fue adquirido en una mercería.

Para obtener un repertorio amplio de tonalidades, se realizaron 40 combinaciones de las variables de estudio, con el fin de evaluar cómo influye cada combinación en la tonalidad obtenida. De cada una de estas combinaciones se consiguió una tonalidad a la que se le asignó un código para posteriormente alcanzar las equivalencias en haxadecimal, RGB, CMYK modos de color utilizados en el ámbito gráfico.

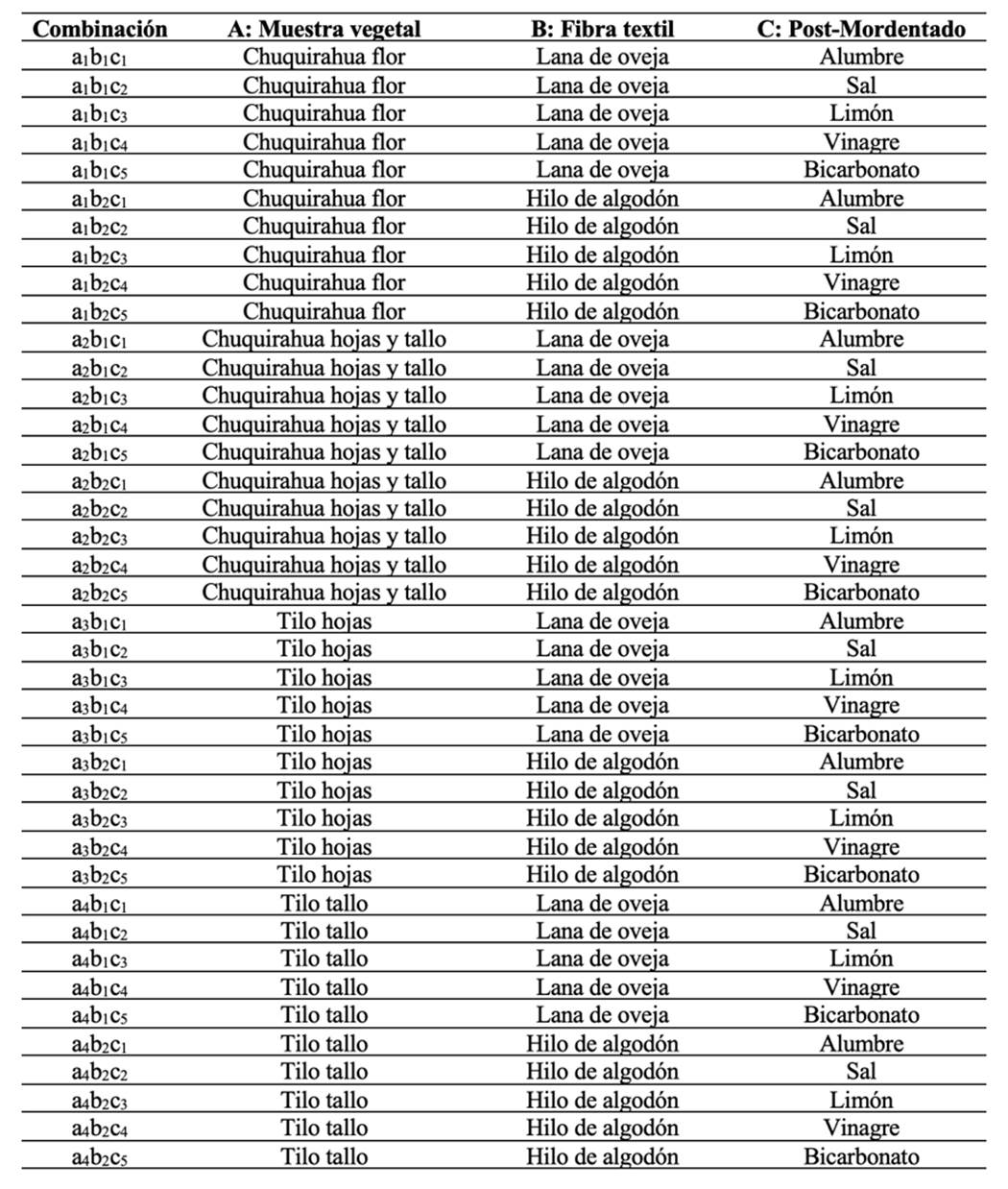

Para lograr mejor fijación del color, las muestras fueron sometidas a un proceso de pre-mordentado con una solución de alumbre al 10 %. Se variaron los mordientes durante el proceso de pos-mordentado, mediante el empleo de alumbre, bicarbonato, sal, zumo de limón y vinagre. Las combinaciones de las variables de estudio se realizaron de la siguiente manera:

Variable A: Muestra vegetal

a1: Chuquiragua flor

a2: Chuquiragua hojas y tallo

a3: Tilo tallo

a4: Tilo hojas

Variable B: Tipo de fibra textil

b1: Lana de oveja

b2: Hilo de algodón

Variable C: Pos-Mordiente

c1: Alumbre

c2: Sal

c3: Limón

c4: Vinagre

c5: Bicarbonato

En la Tabla 1 se muestran las combinaciones a las que se sometieron las variables de estudio.

Para la preparación de la fibra, se trabajó con madejas de aproximadamente 50 g, tanto de lana como de hilo de algodón, después se lavaron con jabón neutro y se enjuagaron completamente con agua a temperatura ambiente. El lavado se realizó para eliminar impurezas que podrían afectar el proceso de teñido. Con las fibras aún húmedas se realizó el pre-mordentado, con el fin de preparar las fibras textiles para captar el pigmento. Se preparó una solución de alumbre al 10 % y a continuación, se llevó a ebullición por una hora.

Para el proceso de tinturado, las muestras vegetales se trituraron, después se pesaron 160 g de cada muestra vegetal por litro de agua y se sometieron a ebullición por dos horas con el objetivo de extraer los materiales tintóreos. A continuación, se filtró la tintura con un colador para eliminar los residuos, se pesó la cantidad resultante y se agregó el 10 % de este peso en alumbre como mordiente. Acto seguido, se sumergieron las madejas a teñir y se llevaron a ebullición durante una hora. Una vez transcurrido este tiempo, se realizó el proceso de post-mordentado, llevando a ebullición por 30 minutos, las madejas en soluciones al 10% de alumbre, bicarbonato de sodio, sal, zumo de limón y vinagre.

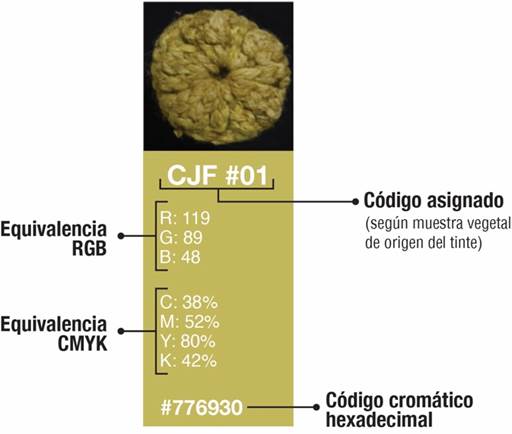

Una vez concluido el proceso de pos-mordentado, se enjuagaron las madejas y se dejaron secar a la sombra. Una vez secas las fibras se hicieron ovillos para evitar que se enreden y se tejieron discos de aproximadamente 5 cm de diámetro con la técnica de ganchillo. Para el registro cromático se fotografiaron los discos tejidos en fondo oscuro, posteriormente mediante la utilización de software se obtuvieron los valores cromáticos de acuerdo al modo de color CMYK y RGB. De igual manera, se realizó una codificación que permitió identificar las combinaciones realizadas para obtener los distintos valores cromáticos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Existe una gran variedad de métodos de tinturado, desde el tinturado con tinta sintéticas a tintas naturales, este último es amigable con el medio ambiente, ya que permite la reutilización del agua y los sobrantes del pigmento al no contener ningún aditivo químico, como composta y riego para las plantas. El proceso de tinturado tarda 24 horas en su totalidad, si se toma en cuenta la cocción y obtención de pigmentos pos-mordentado y mordentado de la lana, el lavado y secado de la misma.

Cada tres meses las ovejas deben ser trasquiladas, se deberá escoger y separar la lana y retirar manualmente las ramas o residuos de tierra para colocarlos en una rama a modo de ovillo, esto facilitará el proceso de hilado previo al lavado. También es necesario pesar la fibra y realizar madejas de 20 a 50 g para ayudar a la limpieza de la lana, así como trabajar con cierta cantidad de lana, ya que si supera los 50 g no se realizará una limpieza adecuada.

Este procedimiento tiene una duración de 20 a 30 minutos, el lavado se realiza con agua frotando la lana una con otra hasta que quede de una tonalidad clara o blanca, se debe tener cuidado en no romper el hilado realizado previamente, el prelavado quitará los residuos sobrantes previo a haber realizado la primera limpieza, esto permite que el color se adhiera con mayor facilidad.

Para el lavado de fibra de lana de oveja en primera instancia se colocó un recipiente con 12 litros de agua para que la fibra consiguiera flotar, después se colocó una barra de jabón neutro. De esa manera, la fibra debe reposar durante una hora para posteriormente retirarla del recipiente y enjuagarla hasta que no quede residuos de jabón, es recomendable realizar el proceso de enjuague de 25 a 30 minutos; por último, se extrajo el agua sobrante de la fibra y se dejó secar a temperatura ambiente durante cuatro horas.

En cambio, para el lavado de fibra de algodón, se llena un recipiente con 12 litros de agua suficiente para que la fibra pueda flotar libremente y se deja reposar por 12 horas. Luego se diluyó jabón del peso en seco de la fibra, como se recomienda hacer madeja de 20 a 50 g se debe aplicar la misma cantidad de jabón asegurándose siempre que sea uno neutro para que no contamine el agua y no interrumpa el proceso detenido. Posteriormente, se enjuaga la fibra antes de usarla, para ello se extrae todo el jabón y residuos de agua y se deja secar por cuatro horas a temperatura ambiente.

El premordentado se ejecuta previo al tinturado para que el pigmento se adhiera de forma uniforme con la fibra preparada. Se debe humedecer la fibra en agua tibia para evitar tintados disparejos o manchas. Conforme la fibra se humedece, se debe continuar con la segunda fase: el mordentado.

En el mordentado se debe disolver correctamente el mordiente en un litro de agua hirviente, para después agregar la cantidad necesaria de agua tibia, casi fría, para homogeneizar la temperatura. Se debe colocar la fibra y dejar reposar por una hora, antes de retirarla para ser lavada.

Para el proceso de tinturado se debe comenzar a extraer el pigmento natural de las plantas antes de iniciar el proceso detenido en lana de borrego o algodón. A continuación, se mencionan algunos de los pasos a considerar:

Separar la planta en cada una de las partes.

Dejar reposar por cuatro horas cada parte de las plantas en agua por separado.

Pesar la planta en 160 g por cada litro de agua, dejar hervir por una hora antes de colocar el mordiente base.

Extraer todos los residuos de la planta hasta que quede el agua tinturada, colocar la fibra pesada de 20 a 50 g, se debe dejar cocinar por 30 minutos.

Colocar los mordientes según la tonalidad que se desee.

Extraer la madeja de lana para que pueda secarse.

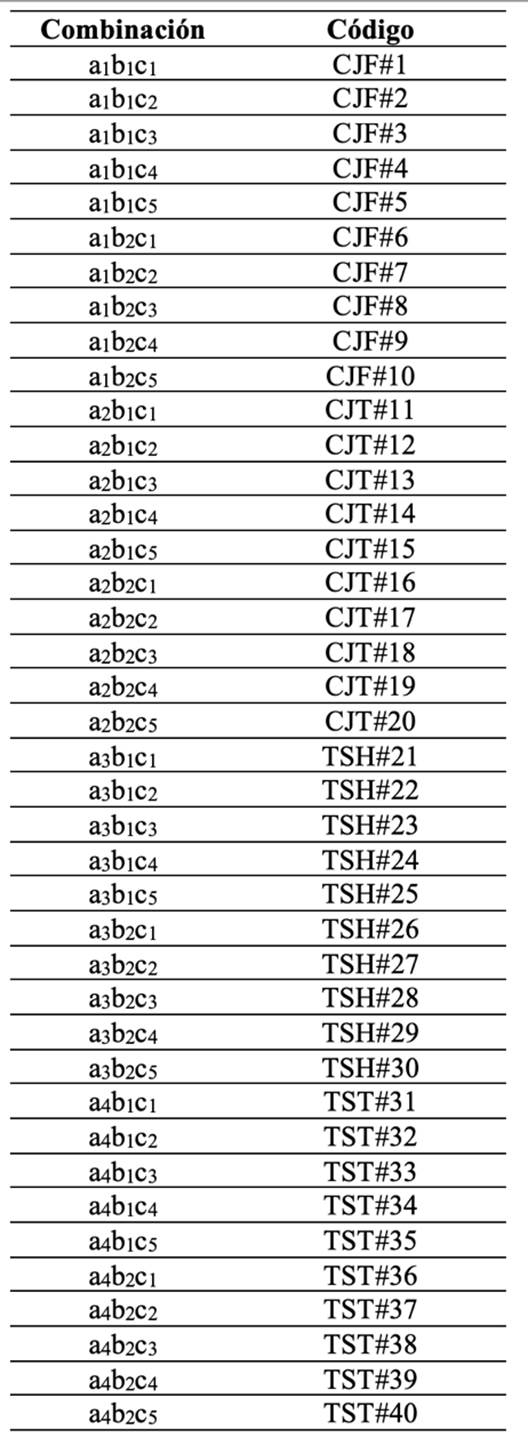

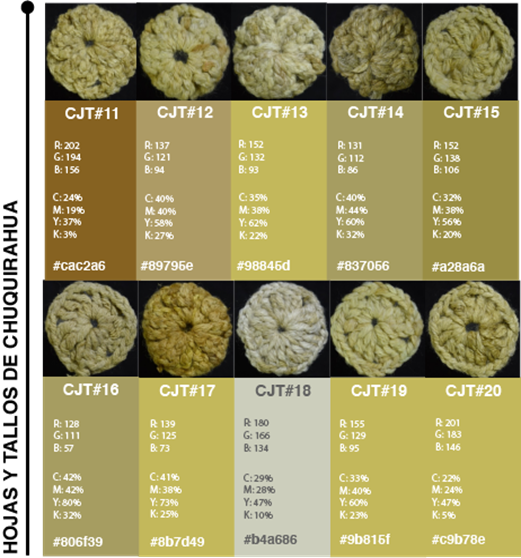

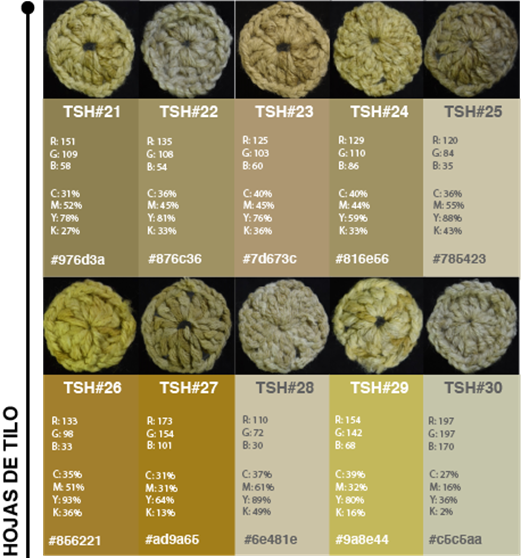

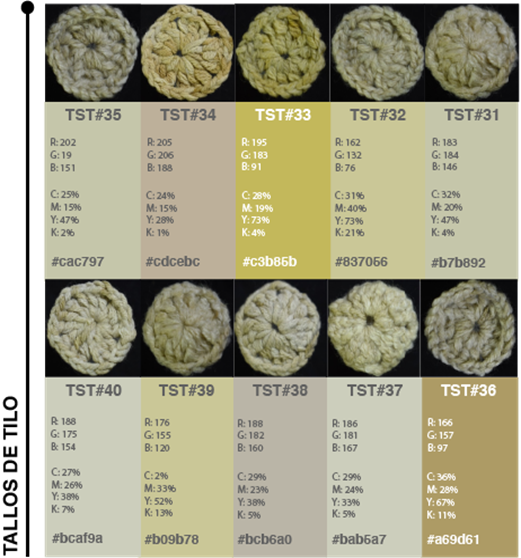

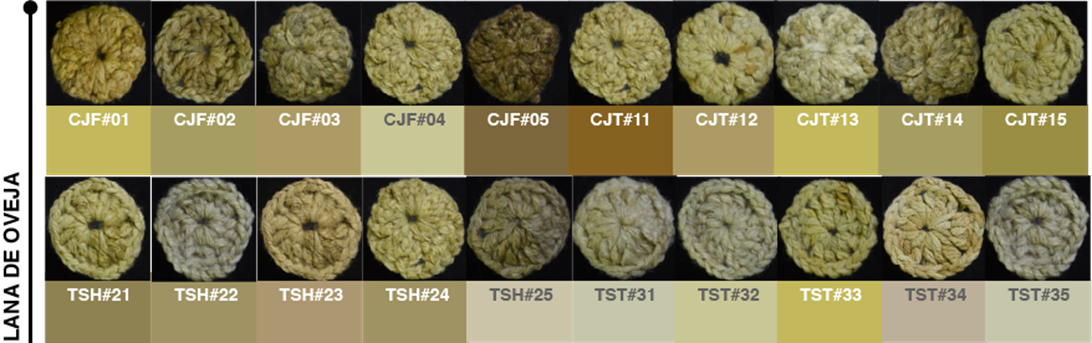

Como resultado, se obtuvo una variedad cromática de 40 valores tonales, uno por cada combinación experimental. Se asignaron códigos a cada madeja de fibra textil teñida. En la Tabla 2 se muestran los códigos asignados equivalentes por cada experimento. Donde, CJF identifica a los valores tonales obtenidos a partir de las flores de chuquiragua, CJT a los colores provenientes de los tallos y hojas de chuquiragua. TSH a los tonos obtenidos a partir de las hojas de Tilo y TST a los tonos procedentes de los tallos de tilo.

El registro cromático fue elaborado a partir de las fotografías obtenidas de cada muestra teñida y mediante el uso de software se lograron los valores tonales en modos de color CMYK, RGB y su equivalencia en código hexadecimal. Para el registro se organizaron los colores derivados según la muestra vegetal de origen. La tabla se construyó de acuerdo a la nomenclatura enunciada en la Figura 1.

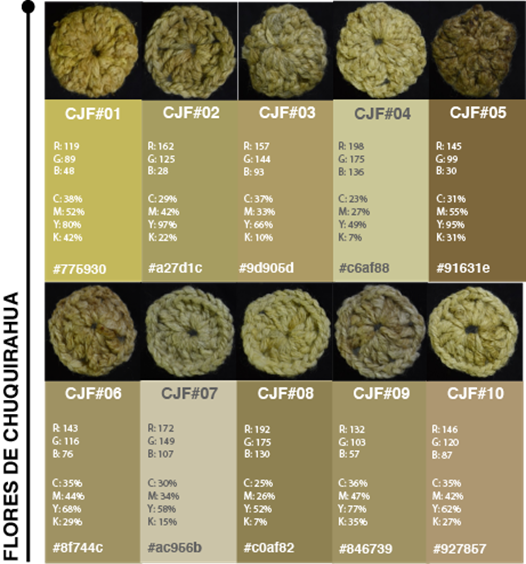

La Figura 2 presenta los resultados del teñido de fibras textiles con flores de chuquiragua. Este análisis evalúa los resultados a través de la discusión de las implicaciones al revelarse una paleta de colores que abarca desde ocres cálidos hasta tonos tierra que enriquecen la estética general. Esta variedad cromática se debe a la riqueza de pigmentos presentes en las flores de chuquiragua, que permiten obtener una gama más amplia que la de otros tintes naturales. Con respecto a las diferencias por tipo de fibra se observa una clara diferencia en la intensidad del color entre las muestras de lana de oveja y las de hilo de algodón. La lana, con mayor capacidad de absorción, presenta tonos más sólidos y vibrantes, mientras que el algodón ofrece tonalidades más tenues y delicadas. Esta diferencia abre posibilidades para el diseño textil, al crear contrastes y texturas.

Las flores de chuquiragua son una fuente prometedora de tintes naturales para la industria textil. Su amplia gama de colores, propiedades de teñido y potencial para la producción sostenible las convierten en una alternativa atractiva a los tintes sintéticos. El tipo de mordiente también juega un rol importante, ya que, en el caso de la lana, las muestras mordentadas con alumbre (CJF#1) y bicarbonato de sodio (CJF#5) retuvieron mucho más el pigmento que las tratadas con sal o mordientes ácidos como el limón y el vinagre, en el caso de la lana de oveja. En cuanto al hilo de algodón, la muestra tratada con alumbre fue la que más colorante retuvo respecto a las tratadas con los demás mordientes.

La Figura 3 exhibe las tonalidades obtenidas en las fibras textiles a partir del teñido con hojas y tallos de chuquiragua. Los resultados a partir de tallos y hojas exponen tonalidades más tenues y verdosas respecto a los resultados más intensos obtenidos a partir del teñido con las flores. Los pigmentos vegetales presentes en la planta de chuquiragua de acuerdo con Rondón et al. (2015) pertenecen al grupo de los flavonoides, donde las xantonas (pigmentos anaranjados) flavonas y flavonoles (del latín flavus=amarillo) predominan.

Por otra parte, las tonalidades derivadas al teñir fibras textiles a partir tanto de las flores como de las hojas y tallos de chuquiragua no son las mismas de la planta. Marrone (2015) menciona que no siempre habrá correspondencia entre el color de la planta y la fibra teñida, debido a diversos factores como la afinidad química entre la fibra y la molécula del pigmento, reacciones químicas entre los mordientes y los cromóforos o inestabilidad de ciertas moléculas ante cambios de temperatura como el caso de las clorofilsas (pigmentos verdes).

En la Figura 4 se recopilan los resultados obtenidos a partir del teñido de las fibras textiles con hojas de tilo, en este caso las tonalidades tienden a ser más terrosas y tenues respecto a las obtenidas a partir de la chuquiragua. En la Figura 5 se resumen las tonalidades obtenidas al utilizar los tallos de tilo como agente tintóreo, las tonalidades de las fibras teñidas con los tallos resultaron más tenues que las teñidas a partir de las hojas, con colores que oscilan entre beige a marrón claro.

Al igual que la chuquiragua, en el tilo también se encuentran pigmentos del grupo de los flavonoides, donde predominan la quercetina de color amarillo tenue (Ruiz et al., 2013). Otros pigmentos vegetales presentes en la planta de tilo son los taninos y antocianinas (Rodríguez & Gamarra, 2021) con tonalidades desde rojizas hasta violetas. Estos dos últimos predominan en los frutos y en menor proporción en hojas y corteza.

Al comparar el comportamiento de las fibras textiles, lana de oveja e hilo de algodón (Figura 6 y Figura 7, respectivamente) se observa que con lana se obtuvieron tonalidades más intensas que con su contraparte vegetal, debido a la naturaleza química de la fibra animal, ya que al poseer una estructura proteica y gran afinidad con las moléculas colorantes, es capaz de encapsular a las moléculas de pigmento en el córtex o núcleo interno de la fibra.

En cuanto a los mordientes empleados, se obtuvieron tonos más intensos y brillantes de aquellas fibras que se pos-mordentaron con alumbre, bicarbonato y sal, mientras que los tonos obtenidos tras el pos-mordentado con sustancias ácidas como el jugo de limón y el vinagre fueron más tenues, gracias a los cambios de pH que ocurren al reaccionar los pigmentos con sustancias ácidas (Figura 8).

CONCLUSIONES

Se generaron diferentes pruebas con resultados distintos en cromática, dados por las propiedades físicas de la prenda, su fijación determinada por el tiempo y por la combinación de los pos-mordientes. Además, se identificó una concentración de permanencia de color en la base textil de un más del 70 % aproximadamente (90 °C-60 minutos), debido a la utilización de cinco mordientes con pregnancia como reactivo y adherente en tonalidad. Los mordientes se clasificaron en tres grupos: el mordiente base (piedra alumbre), el mordiente intensificador de colores (bicarbonato de sodio) y el mordiente aclarador de tonalidades (sal, limón y vinagre). El nivel de aclaración de la lana y el algodón va desde el más leve hasta el más fuerte, tal como se logró evidencia en las tablas de tonalidades, tras realizar la respectiva experimentación.

El análisis comparativo de los mordentes y su concentración determinó los valores medios de intensidad de color, ya que todas las muestras a diferente concentración de mordiente y la misma concentración de colorante (chuquiragua y tilo), existe un incremento significativo de intensidad de color. Sin embargo, al aumentar la concentración de mordientes y colorantes la intensidad de color no varía en lo más mínimo. Esto indica que la cantidad de mordiente y colorante no influye en el grado de intensidad de color.

Al teñir lana mediante procesos artesanales aprovechando especies vegetales propias de la zona, se pretende dar un valor agregado al producto terminado y que este pueda proyectarse hacia nuevos mercados, dinamizando la economía de los artesanos textiles de la comunidad de Apagua mediante prácticas sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Desde el contexto de la colorimetría, al teñir lana y algodón en un proceso artesanal y con pigmentos vegetales, se rescata una práctica antigua, al poner de manifiesto una gama de colores cálidos y terrosos, en las bases textiles teñida, y aportando una sensación de calidez y naturalidad.

Ambas muestras presentaron diferencias en aspectos, la chuquiragua expuso tonos amarillentos con una variabilidad de toques verdosos mientras más expuesta estaba al mordiente, mientras que el tilo generó tonos rojizos que descendían a anaranjados mientras se aumentaba la cantidad de los mordientes. En cuanto a brillo y translucidez la chuquiragua presentó un brillo mate semiopaco y el tilo un brillo satinado y semitransparente. Esto fue recurrente en las pruebas efectuadas, donde se llegó a definir la intensidad lograda en cada exposición, la chuquiragua alcanzó una intensidad media -tonos ideales para prendas de vestir casuales o decoración de hogar con estilo rústico-, mientras que el tilo logró una intensidad alta -enfocado a estilos más elegantes-.

Se expuso y analizó el registro cromático con base en fibras textiles naturales, en el cual se muestra de forma ordenada las combinaciones efectuadas, donde se identificaron con claridad los principios de la teoría de color en cuanto a la correlación de colores primarios, secundarios y terciarios, y se obtuvo una armonía que fácilmente puede utilizarse en un proyecto textil de calidad de exploración creativa e impacto visual.

En conclusión, se obtuvo un registro cromático de 40 tonalidades entre tierra y amarillo ocre. Los tonos más intensos se consiguieron en lana de oveja, teñida a partir de flores de chuquiragua, utilizando alumbre en el proceso de pos-mordentado. Mientras que los tonos más tenues se consiguieron a partir tanto de hojas, como de tallos de tilo empleando pos-mordientes ácidas como vinagre y limón, tanto en lana de oveja como en hilo de algodón.