Introducción

No cabe duda de que el mundo actual está atravesando una época de constante cambio e innovación tecnológica, en lo que se está denominando la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, concepto que es cada vez más relevante en la sociedad y que, de hecho, no se ha limitado únicamente a los territorios más avanzados en ámbitos de desarrollo económico y tecnología, sino que se ha extendido, gracias a la globalización, hasta América Latina (Basco et al., 2018).

En palabras de Abel (2024), “la historia del hombre se explica por profundas revoluciones, entre las que se encuentra la digital” (p.273), pero el desarrollo tecnológico trae aparejado nuevas amenazas e inseguridades, que obligatoriamente tienden a activar el Derecho, pues siguiendo a Muñoa (2024), “en un mundo signado por los adelantos científicos y las nuevas tecnologías pudiera parecer paradójico que, en dicho contexto de nuevas oportunidades para el desarrollo humano, a la vez se representen nuevas fuentes de riesgos” (p.553), a las que el Derecho debe adecuarse.

Por consiguiente, lo relevante de este fenómeno radica en que ha abierto un abanico de posibilidades y desafíos en el ámbito jurídico, requiriendo una presencia activa del Derecho para abordar y regular las nuevas realidades que emergen; además es crucial que el sistema legal se adapte y aplique normativas adecuadas para garantizar la protección de los derechos fundamentales, la equidad y la justicia en el contexto de estas tecnologías.

Sin embargo, esta adaptación va más allá de la mera regulación, ya que se plantea la necesidad de analizar minuciosamente la aplicación de estos avances tecnológicos en el ámbito jurídico. Históricamente, afirma Aspis, (2010), las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han sido utilizadas en las ciencias jurídicas con el propósito de contribuir a su desarrollo, mejorar su eficiencia y agilizar los procesos de justicia. En este sentido, resulta imperativo realizar un estudio detallado de cómo estas tecnologías impactan y transforman el sistema legal, garantizando así una implementación adecuada y responsable de los recursos tecnológicos disponibles.

De esta forma, parte la idea de implementar el uso de estos sistemas propios de la Industria 4.0 a contextos del vivir humano, pues la finalidad de los sistemas autónomos como el Big Data, la Inteligencia Artificial (IA) entre otros, es facilitarnos tareas, en este contexto, la automatización de la justicia comienza a plantearse como una realidad no muy lejana a alcanzar.

No obstante, se podría llegar a cuestionar hasta qué punto esta automatización pretende llegar, puesto a que es evidente que el complejo mundo de la IA, los algoritmos y las redes neuronales, en lo que respecta su desarrollo solo va en ascenso, por tanto, empieza a ser motivo de alarma el hecho de si será eventualmente reemplazado el ser humano laboralmente hablando, sobre todo en temas del mundo jurídico, esto debido a las grandes capacidades que tienen estos sistemas autónomos de almacenar y procesar datos, información y documentos, lo que implica que existiría una alta viabilidad de aplicar estas tecnologías al sector del Derecho y, por consecuente, desplazar al ser humano en varias áreas (Wilson, 2018).

De esta forma, entrando en contextos de uso y aplicación de estas nuevas tecnologías a los sistemas jurídicos existentes, se debe tomar a consideración que en la actualidad la Inteligencia Artificial y los algoritmos están teniendo un alto impacto en la sociedad, tanto en tareas rutinarias como en complejos temas de administración y manejo de datos (Corvalán, 2019), lo que sugiere su potencial aplicación en el sector de administración de justicia debido a las grandes ventajas que puede aportar a los procesos judiciales en beneficio de principios como el de celeridad, neutralidad y sobre todo a favor del principio de eficiencia, esto por la agilización que brinda la IA.

Por tanto, se entiende que uno de los actores públicos en el que se puede llegar a pensar al mencionar estos principios es el juez, pues de acuerdo con Zagrebelsky (2009), uno de los papeles primordiales de este es actuar como el protector del Derecho en su sentido más preciso dentro de un Estado Constitucional, es decir, es uno de los actores principales en el cumplimiento de la justicia y, como tal, debe de ser neutral, imparcial y no tener sesgo algún, características que en la práctica no siempre se cumplen a cabalidad cuando se trata del juez humano, lo que plantea la cuestión de si un enfoque diferente, como la utilización de una máquina, podría lograr una mayor imparcialidad y eficiencia en el sistema judicial.

Es entonces que, ante la creciente evolución tecnológica y los principios planteados, se hace cada vez más plausible la idea de automatizar la justicia para mejorarla en aspectos clave, sin embargo, es crucial reconocer que esta integración conlleva un conjunto de problemáticas de las cuales parte la interrogante, ¿Cuáles son las implicaciones éticas y legales de que pueda un Algoritmo reemplazar a un Juez?

Así, para abordar esta interrogante y establecer criterios sólidos al respecto, resulta imperativo analizar definiciones y fundamentos tecnológicos, para comprender las bases del funcionamiento de estos algoritmos, por otro lado, el estudio de principios y derechos fundamentales que son pilares esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva y una administración de justicia adecuada.

En este contexto, los hallazgos a plantearse determinan que la automatización de la justicia presenta una oportunidad y desafío para el ámbito jurídico, exigiendo una adaptación legal que asegure la protección de derechos fundamentales y la justicia en un entorno tecnológico en constante evolución. El enfoque se dirige hacia la posibilidad de automatizar la justicia mediante tecnologías como la Inteligencia Artificial y algoritmos, con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mejorar la equidad y eficiencia en la toma de decisiones. Sin embargo, esta perspectiva plantea interrogantes sobre la imparcialidad y el papel del juez humano en la administración de justicia.

Así finalmente, se entiende que el punto clave radica en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la adopción de tecnologías avanzadas y la preservación de los valores y principios fundamentales del sistema legal. Aunque la automatización de la justicia puede prometer mejoras en términos de eficiencia y agilidad, la presencia humana y su capacidad para comprender el contexto humano y aplicar la justicia de manera equitativa siguen siendo esenciales. La investigación tiene como objetivo analizar las implicaciones éticas y legales de que un algoritmo reemplace a un juez en la toma de decisiones judiciales, con la finalidad de brindar una visión sobre cómo las tecnologías emergentes pueden integrarse de manera responsable en la administración de justicia sin comprometer su integridad y equidad inherentes.

Metodología

El presente artículo de reflexión y posición se realizó bajo un enfoque de investigación cualitativa, utilizando técnicas de recolección de datos mediante la identificación del estado del arte en la intersección entre la automatización y la justicia; se recopilaron y analizaron doctrina, jurisprudencia, documentos legales y artículos relacionados con la automatización de la justicia y el uso de algoritmos en procesos judiciales.

Lo anterior, junto a la técnica de análisis cualitativo, permitió determinar el contexto social y jurídico en el cual la IA pudiera remplazar al órgano jurisdiccional, colegiado o unipersonal, para la toma de decisiones en conflictos jurídicos o si su utilización debería limitarse a una herramienta de agilización y celeridad de los procesos judiciales.

Con apoyo en el método de análisis teórico-jurídico, se logró dejar sentado un ámbito conceptual y epistemológico que contribuyó al diseño, desarrollo y conclusiones de la investigación , en relación con la problemática planteada, así mismo y mediante la utilización del método de análisis jurídico comparado se contrastaron la normativa y prácticas en distintos países en relación con la inteligencia artificial, tomando como criterio de comparación, la regulación en cuanto a datos personales refiere. Este enfoque permitió la identificación de aspectos fundamentales, cuya consideración resultó imperativa para el sustento de la presente investigación.

Resultados y discusión

Antecedentes y desarrollo de la inteligencia artificial en la justicia

Definir a ciencia cierta a la IA, puede ser desde luego un tema complejo, esto debido a la multidisciplinariedad que tiene como concepto en tiempos actuales, pues en la última década se ha visto tan impulsado este tema que prácticamente hoy en día podemos encontrar sistemas autónomos para casi cualquier tarea, muestras de esta realidad hay por montones, un claro ejemplo de esto es ChatGPT (García, 2023).

En cuanto a entender que es la IA, autores como Temesio (2022), hablaban de esta como una rama de la ciencia de la computación que se ve intrínsecamente involucrada con diversas disciplinas como matemáticas, filosofía, biología y lingüística, entre otras, cuyo enfoque principal radica en el desarrollo y aplicación de algoritmos para resolver una amplia gama de problemas.

Cabe resaltar el funcionamiento de estos sistemas, se basa en algoritmos que, a diferencia de una IA propiamente dicha y en términos coloquiales, no es más que una secuencia bien definida de reglas u operaciones que indica cómo obtener un resultado, esto a partir de datos tanto cuantitativos como cualitativos que permitan el entendimiento de la problemática a resolver.

No obstante, existe un paso más allá en esta evolución tecnológica, el cual es conocido como aprendizaje profundo o Deep Learning, que imita redes neuronales complejas para el funcionamiento de la IA, diferenciándose así de un simple algoritmo. En este sentido, las IA extraen patrones de enormes magnitudes en relación con datos masivos, provocando que, los resultados ya no sigan relaciones lineales, sino complejas, lo que dificulta determinar la causalidad entre los datos y la decisión final, evolución que hace que la decisión adoptada escape del control humano, ya que se vuelve opaca y difícil de entender en todo su trayecto, lo que implica una fuerte vulneración al principio de transparencia por el cual se rige el Derecho (Cancio, 2020).

Por tanto, haciendo síntesis de lo mencionado previamente, se puede definir a la IA en palabras más sencillas como una tecnología caracterizada por gozar de cierta autonomía cuyo objetivo primordial es el de simular el accionar humano para poder realizar ciertas tareas, procesar datos o tomar decisiones en base a algoritmos o en ocasiones mediante el uso de redes neuronales, y que, además, es capaz de aprender de su entorno y del ser humano mediante el uso de Deep Learning (Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, 2018).

De esta forma, se puede entender que el uso de estas tecnologías en el campo judicial es realmente posible gracias a que, por lo anteriormente planteado, son capaces de aprender de juristas, jueces y sentencias existentes, de modo que se adapta al cómo el ser humano actúa a la hora de impartir justicia o brindar un veredicto para la resolución de conflictos.

Así mismo, es importante destacar que el desarrollo de tecnologías autónomas dentro de la aplicación de justicia no ha sido para nada nulo, al contrario, se ha explorado y experimentado este tipo de usos en algunos sistemas jurídicos contemporáneos, de modo que se ha llevado un camino de progreso que va desde la integración de las TIC y la gobernanza digital, hasta la utilización de medios predictivos en el poder judicial, para facilitar la tarea de analizar y estudiar a fondo los casos al juez humano (Aragón & Luna, 2019).

Regulación y marco legal para la automatización de la justicia

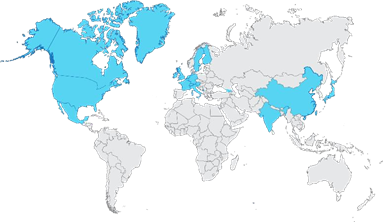

Hasta hace pocos años, era evidente la escasez de legislación concreta y vigente que regulara de manera directa la inteligencia artificial en el mundo, Las razones detrás de esta situación son múltiples, pero se debe principalmente a que, incluso en la actualidad, la inteligencia artificial sigue siendo un campo en desarrollo, estudio y experimentación, tanto en el ámbito tecnológico como en la esfera social. No obstante, la realidad es que hasta el año 2019, eran pocos los territorios que habían iniciado esfuerzos significativos para generar regulaciones al respecto, como se observa en la figura 1:

En ese contexto, al observar el impulso de diversos países por contribuir a estos esfuerzos regulatorios, destacan naciones como Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Finlandia, India, Italia, Japón, México, Singapur, Corea del Sur, Suecia, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, lo que refleja una clara tendencia hacia los países más desarrollados. Sin embargo, la realidad es que la humanidad se encuentra en un punto crucial de su historia en lo que respecta a sistemas autónomos. Por este motivo, entre 2019 y 2022, muchos países en América Latina han comenzado a impulsar políticas nacionales destinadas a apoyar y regular estas nuevas tecnologías, como se evidencia en la Figura 2. Este contraste muestra cómo el esfuerzo regulatorio ha traspasado fronteras y se ha extendido a gran parte del mundo.

De la misma forma, organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) promueven el debate en torno a la regulación de la inteligencia artificial, además de brindar una serie de sugerencias amplias y recomendaciones para su uso adecuado y ético, de hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019) elaboró el instrumento legal internacional “Principios de la OCDE sobre la Inteligencia Artificial”, mismo al que suscriben 42 países, de entre los cuales, se encuentran países de América Latina como son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú.

Dicho documento establece directrices fundamentadas en valores para la implementación responsable de una IA confiable, junto con recomendaciones para impulsar su creación y generar planes de regulación mediante políticas públicas y cooperación internacional, es así, que se establece una dirección más definida para abordar la necesidad esencial de regular la IA tanto en su desarrollo como en su control ético y legal.

Sin embargo, debe entenderse que, dentro del margen de regulación de los algoritmos, que si bien es cierto no tienen aún una legislación reguladora y sancionadora como tal, si existe protección, tanto en ámbito civil, como penal y procesal, que se encargan de tutelar derechos fundamentales y bienes jurídicos con los que evidentemente la IA podría interactuar y, por ende, incluso llegar a vulnerarlos, muestra clara de esto son aquellas normativas asociadas al uso de datos personales y aquellas garantías que como Estado se establecen.

Ahora bien, se podría pensar que se está frente a un vacío de normativa que sea capaz de controlar el cómo opera la IA, no obstante, llegar a tener este pensamiento es un error común, pues se suele olvidar que esto sigue siendo tecnología y funciona con bases de datos, y ya no se cuenta con regulación de este tipo de tecnología.

Sin ir más allá, existe normativa vigente en muchos sectores del mundo asociadas a los datos y que se encuentran en leyes nacionales cuyo objetivo es garantizar y tutelar el correcto tratamiento de los datos a terceros, sean estos personas humanas o jurídicas, normativas que rigen en territorios como Estados Unidos y sectores de Latinoamérica, y normas comunitarias como la Ley de Protección de Datos Personales instaurada por la Unión Europea, misma que es de carácter sancionatorio y que vela por el uso apropiado de esta información personal utilizada por empresas y/o algoritmos con fines propios (Abdala et al., 2019)

Resulta imperativo analizar dos puntos clave sobre los algoritmos aplicados al sistema judicial, por un lado, la automatización de la justicia en sentido estricto, un ejemplo claro es Estonia, Estado que se propuso ser un pionero en la gobernanza digital (Rodríguez & López 2023), que adoptó tecnologías innovadoras para agilizar el gobierno y ofrecer servicios eficientes a los ciudadanos, no obstante, no hay que dejar de mencionar que, para aplicar adecuadamente esta idea, en principio es necesario preparase a la interrogante de quién se responsabiliza por acciones realizadas por la IA.

En este sentido, doctrinalmente se han planteado varias soluciones, entre ellas nace el concepto de Persona Electrónica, mismo que en materia de automatización de justicia extiende la posibilidad de determinar responsabilidad en casos en los que algoritmos realicen elecciones inteligentes de manera autónoma o interactúen con terceros sin intervención humana (Valente, 2019).

Siguiendo la línea de razonamiento anterior respecto a responsabilidad penal, es necesario mencionar que Muñoz (1999), define que, para catalogarse un sujeto responsable de la acción penalmente relevante, debe existir comunicación entre el individuo y la norma, lo que sólo puede darse si el individuo tiene la capacidad para sentirse motivado por la norma, conoce su contenido y se encuentra en una situación en la que puede regirse por ella, condicionante que no se cumple con la IA, pues ante todo esta carece de voluntad humana, pues de lo que se trata es que la misma depende de esa voluntad ajena en el proceso de creación, desarrollo y aprendizaje, por lo que se entiende que bajo todas las acciones de la IA hay un ser humano detrás.

Respecto a la persona electrónica, existe un Plan de Gobierno puesto en marcha por la República Popular de China el año 2017, que delinearía la regulación y progreso de la política a nivel nacional. En este plan, se categorizó a estas “personas electrónicas” en varias clasificaciones, incluyendo vehículos inteligentes autónomos, robots inteligentes de servicio, vehículos aéreos inteligentes autónomos, sistemas de diagnóstico y análisis médico, sistemas de identificación de imágenes de vídeo, sistemas inteligentes interactivos de voz y sistemas de traducción inteligente. La finalidad primordial de esta iniciativa era garantizar que los seres humanos mantengan el control, a la vez que la inteligencia artificial sea confiable y manejable, con el propósito de fomentar la justicia, la equidad y el bienestar para la humanidad (Gascón, 2020).

E-Justice y el Juez Algoritmo

El concepto de E-Justice es relativamente nuevo en la comunidad jurídica, pero se vuelve más fácil de comprender cuando se simplifica a la utilización de las TIC, la automatización de procesos judiciales y los llamados jueces algoritmo. Aunque pueda parecer algo propio de la ciencia ficción, ya existen varios ejemplos reales de su implementación. Un caso notable es el proyecto de predicciones judiciales desarrollado conjuntamente por el Colegio Universitario de Londres, la Universidad de Sheffield, la Universidad de Pennsylvania y la empresa Amazon, el cual alcanzó una tasa de éxito del 79% al predecir decisiones tomadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Aletras et al., 2016).

Asimismo, ya se encuentran en funcionamiento programas de decisión judicial en países como China y Brasil. En China, destaca el Tribunal de Internet de Hangzhou, un sistema con propiedades únicas que permite buscar jurisprudencia, analizar contextos, revisar pruebas e incluso dictar sentencias. Sin embargo, estas sentencias deben ser finalmente autorizadas por un juez humano. Actualmente, este sistema está limitado a manejar casos relacionados con internet y comercio electrónico (Zou, 2022).

No obstante, en Guangzhou, China, se han instalado quioscos dedicados a la E-Justice que ofrecen hasta seis servicios integrales de litigio. Estos quioscos permiten el depósito automático de certificados, la presentación de casos por parte del usuario, consultas personalizadas, entrega inteligente de documentos, mediación en línea y juicios virtuales.

En Brasil cuentan con el sistema algorítmico Socrates, el cual se encarga de realizar búsquedas en la base de datos, identificando las demandas repetitivas y grupos de procesos en los cuales cabe el juicio por Recurso Repetitivo para acortar tiempos al experto humano, es decir no generaba decisiones finales ni emitía sentencias (Segura, 2023).

La inteligencia artificial desarrollada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como Prometea, actualmente está operativa y ha demostrado su eficacia en la administración de justicia al procesar antecedentes y jurisprudencia. Gracias a su capacidad de análisis, Prometea ha logrado que casos que usualmente tomarían hasta tres meses para resolverse puedan dictaminarse en menos de una semana. Como asistente predictivo de soluciones jurídicas, Prometea ha mostrado resultados tangibles en la aplicación de tecnologías en la administración de justicia en América Latina. Su implementación ha contribuido a la reducción de la carga de tareas reiterativas en el ámbito judicial, apoyando tanto a los jueces como al poder judicial de un Estado, y demostrando el valor de la automatización en la justicia (Estévez et al., 2020).

El rol del juez dentro del cumplimiento de la tutela judicial efectiva y el debido proceso

El derecho a la tutela judicial efectiva se establece como la garantía de que las demandas de las partes involucradas en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales con criterios jurídicos fundamentados. Es fundamental que los jueces actúen de manera autónoma, aplicando la ley con discernimiento propio y con el objetivo de proteger los derechos legales de quienes lo requieran (Cevallos & Alvarado, 2018).

Uno de los derechos más importantes en materia procesal y constitucional, y que constituye una garantía inherente en un Estado Constitucional de Derechos, es el debido proceso. Dentro de este marco, el papel del juez se caracteriza por su capacidad para ordenar, impulsar y sanear el desarrollo del proceso judicial. Además, el juez es responsable de garantizar la inmediación procesal, permitiendo la participación efectiva de todas las partes involucradas. Actúa como un sujeto con poderes específicos para asegurar el cumplimiento de los requisitos formales del proceso, la adecuada obtención de pruebas y la observancia de la ética procesal (Agudelo, 2005).

Según la doctrina, el juez cumple un papel fundamental como garante de los derechos fundamentales y del debido proceso, protegiendo la Constitución y asegurando que las leyes y actos normativos sean conformes a los principios constitucionales, además de que debe garantizar la racionalidad del proceso y el sistema judicial; es decir, el juez en sí mismo en la personificación de las garantías constitucionales y, por tanto, tiene el deber de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas involucradas en el proceso, velando por la justicia y la equidad en la resolución de los casos (Zagrebelsky,2009).

Es innegable el hecho fáctico de que, desde una postura ius naturalista, el Derecho nace del humano en sí mismo, puesto que, no es más que un producto de un largo trayecto en el que la humanidad como cualquier ser vivo se atenúa a la necesidad de resolver conflictos, y viendo en su propia evolución que el empleo de violencia solo genera descontento y más violencia, es que se genera el desarrollo de mecanismos por los cuales satisfacer esta necesidad, siendo así que se ha pulido poco a poco estos procesos jurisdiccionales (Quijan & Fenolljairo, 2010).

Por otra parte, en materia constitucional, es destacable resaltar que la justicia como tal es de carácter axiológico, del que incluso parten los derechos fundamentales, pues el Derecho va más allá de mero formalismo jurídico, no es que se hable tampoco de simple moralismo, sino el entendimiento mismo de los valores humanos.

En ese contexto, la IA no puede reemplazar la sensibilidad y el pensamiento humano esenciales para la interpretación de la ley, el ejercicio jurídico abarca factores complejos que incluyen contexto histórico, principios jurídicos, valores éticos y, en general, se entiende que la propia naturaleza del Derecho emana humanización, que sirve de garante a una justa y equitativa administración de la justicia, ya que su enfoque abarca el razonamiento crítico y la ponderación de intereses en conflicto, aspectos que aún escapan a la capacidad de los algoritmos (Segado,1992).

Los sistemas automatizados carecen de transparencia al no poder determinarse el camino que lleva a estos sistemas a tomar una decisión, problemática no solo ética, sino también legal, pues se pasan por alto muchas garantías y se lesiona directamente a la tutela judicial efectiva, además de que en materia procesal, el juez no debe ser un mero espectador pasivo, sino un actor activo que guía el proceso y asegura que las partes tengan igualdad de oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas.

La integración de tecnología en el ámbito jurídico presenta oportunidades sustanciales para reforzar principios como el de celeridad y el de eficiencia dentro de los procesos, además de que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en el marco de la gobernanza digital, han demostrado cómo el Estado debe adaptarse a las nuevas realidades para fomentar el desarrollo y, la llegada de la Industria 4.0, ha dado lugar a posibilidades como la automatización de la justicia a través de algoritmos, lo cual promete agilizar los sistemas judiciales y mejorar la administración de justicia.

La automatización de la justicia mediante la implementación de la Inteligencia Artificial y algoritmos genera desafíos sustanciales en torno a si esta evolución intensificará o disminuirá las garantías y principios esenciales del proceso penal. En este contexto, se destaca el papel esencial del juez en salvaguardar la racionalidad del sistema procesal, un factor crítico para evitar cualquier posible manifestación de injusticia o arbitrariedad que podría derivar de una automatización excesiva.

Conclusiones

La automatización de justicia, representa un riesgo en el sentido de asociarse la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial, debido a que puede llegar a perpetuar prejuicios y errores inherentes a la intervención humana, generando así sesgos dentro de esto sistemas autónomos, contraviniendo derechos fundamentales, y su complejidad inherente a los sistemas de redes neuronales, puede opacar el debido proceso y la transparencia, comprometiendo la neutralidad e imparcialidad esenciales en la labor judicial.

Aunque la adopción de la inteligencia artificial puede optimizar la eficiencia y mitigar deficiencias humanas, también presenta limitaciones intrínsecas, como la falta de creatividad y transparencia en la toma de decisiones. La universalización de sistemas expertos en la justicia es una perspectiva prometedora para agilizar procesos y reducir costos, pero si no se equilibra cuidadosamente se pueden menoscabar principios procesales esenciales.

Los beneficios de la implementación de IA y algoritmos en los procesos judiciales, sólo deben ser tomados como herramientas de agilización, debido a la alta capacidad de procesamiento de datos y jurisprudencia, lo que permite optimizar tiempos de acción y mejorar significativamente en el desempeño del rol del juez humano, como uno de los actores principales dentro de los procesos judiciales, pero no como un reemplazo directo de este último, debido principalmente a la racionalidad que exige el papel del juez en la impartición de justicia y la propia humanización que axiológicamente caracteriza la misma y que bajo ningún concepto debe tergiversarse.