Introducción

La agricultura familiar ocupa un lugar destacado en ese sector, en el que puede contribuir en gran medida a la producción agrícola sostenible, al crecimiento económico, la creación de trabajo, la conservación y el uso racional de la biodiversidad, la provisión de distintos servicios relacionados con los ecosistemas y a la seguridad alimentaria y la nutrición. El estudio de la Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS) ha sido desarrollado por importantes investigadores, organismos regionales y locales, y es un tema de interés en la actualidad, que sintetiza las relaciones sociales y económicas de manera general y las relaciones agrarias en particular. En ese sentido, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de América Latina (Carmagnani, 2008).

La AFS responde por una parte fundamental de la producción de los alimentos consumidos internamente en la región. Dado que incluye al conjunto de actividades agrícolas, forestales, acuícolas, pesqueras y pecuarias, realizadas por el núcleo familiar, depende de la mano de obra de las personas que conforman el hogar. Esta produce más del 70% de los alimentos en América Latina, representada principalmente por cultivos como el maíz, frijol y otros productos como frutas, raíces y verduras, también en alta cantidad (Salcedo & Guzmán, 2014).

A fin de tener elementos conceptuales e informes técnicos en varios países de América Latina, se presentan a continuación a manera de resumen algunas experiencias de trabajos desarrollados por organismos gubernamentales, (censos) y no gubernamentales (investigaciones), respecto a criterios o categorías utilizadas en la definición de AFS, que pueda ser aplicado en el caso de Ecuador (Suárez et al., 2022).

Según se resalta en Sabourin et al. (2014), varios países de América Latina, han desarrollado tipologías de acuerdo a la realidad de sus territorios. Es así en Argentina, el Censo Nacional Agropecuario (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2002) utilizó los siguientes criterios: La unidad estadística es la explotación agropecuaria (eap); el productor agrario es la persona física o jurídica quien, en calidad de propietario, arrendatario, aparcero, contratista accidental u ocupante, ejerce el control técnico y económico de la (eap). A pesar de la calidad del censo, sólo unos cuadros ofrecen la información necesaria para poder definir la parte perteneciente a la AFS, nada dice de la inversión, el ingreso y la integración al mercado por estratos de superficie, mucho menos el rol que cumple la familia en el proceso de producción y reproducción.

De igual manera, en Brasil, el Censo Agropecuario (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2006), estableció la distinción por superficie de unidad productiva, por trabajo familiar y por trabajo no familiar incorporado, la inversión en tierra, instalaciones, cultivos, mecanización y, lo que no es frecuente en otros censos agropecuarios, incorpora el gasto e ingreso por unidad productiva.

A partir de la desagregación de activos y de ingresos de Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) inferiores a 50 hectáreas (ha) que considera el censo y del análisis del área de agricultura familiar se desprende que la agricultura patronal se identifica con las unidades productivas de un área superior a las 50ha pero que de hecho prevalece la unidad superior a las 100.

Por otra parte, en Uruguay, en el Censo General Agropecuario (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca [MGAP], 2000) se elaboró a partir de la información proporcionada por las unidades productivas de gerencia única. La definición de éstas considera la tierra dedicada parcial o totalmente a fines agrícolas, pecuarios y forestales de una hectárea o más de superficie. Además, deben haberse desarrollado actividades agropecuarias por lo menos durante una parte del año censal.

Los datos censales directos e indirectos permiten definir el sector AFS a partir del diferencial entre los distintos estratos según la extensión de la unidad productiva. Sin embargo, el censo no contribuye significativamente a la determinación de una tipología que incluya a la familia y sus condiciones socio económicas ya que solo considera la superficie de la tierra dedicada a la producción.

Entre tanto, en Chile, la información que proporciona el Censo Agropecuario (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 1997) es una de la más completas para América Latina, debido a que desagrega por estratos la tenencia, el personal y miembros del hogar que trabajan en la explotación, el uso del suelo, las producciones, la maquinaria y equipo agrícola y la infraestructura existente en el mundo agropecuario.

Tanto en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay la línea divisoria entre la AFS y la Agricultura empresarial parece situarse en el estrato 50-100 ha y se percibe de la distancia que media entre las dos formas de actividad agropecuaria. En México, el último Censo Agrícola Ganadero (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 1991) se realizó a partir de la unidad de producción definida como el conjunto formado por los predios, terrenos y parcelas con o sin actividad agrícola, ganadera o forestal que se encuentren en un mismo municipio.

Mientras tanto, la estructura agraria en el Ecuador sigue profundamente dividida entre dos sistemas: la Agricultura Empresarial (AE), representada por la agricultura capitalista monopólica y transnacional y, la Agricultura Familiar Campesina (AFC). En ese contexto de diferencias, la AE es dueña del 80% de la tierra, utiliza el 63% del agua para riego y hace un uso indiscriminado de agroquímicos y energía para la agroexportación (Castillo & Pérez, 2016; Loor, 2023).

Hasta la culminación del presente estudio, no existe a nivel institucional en Ecuador una definición clara de AFS, puesto que, “la metodología para medir lo rural en la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe es dicotómica y estática” (Gaudin & Padilla, 2023, p. 16). En ese sentido, el presente estudio se plantea contribuir con una definición que permita caracterizar a este segmento muy significativo de la agricultura familiar. Dado que no está categorizada la tipología, se considera AFS a las Agropecuaria UPA que disponen entre mayor a 0 hasta 10 hectáreas de superficie.

La investigación adopta la definición del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA, 2015), que describe a la AFS descapitalizada o periférica como aquellas UPA donde predomina la producción para el autoconsumo. En estas unidades, los recursos como la tierra, la tecnología y la renta monetaria son insuficientes para garantizar la subsistencia de las familias, constituyendo así parte de la agricultura familiar campesina en Ecuador.

Según Véliz & Zambrano (2019), “en Ecuador existen 1,149 parroquias, de las cuales 790 son rurales y 359 urbanas. Las parroquias rurales constituyen el 69% de la población del país, una cifra cercana a la estadística mundial” (p. 10). Algunas investigaciones se han centrado en analizar la situación socioeconómica de campesinos pobres que producen un cultivo específico (Loor, 2023) o en el estudio de campesinos de una parroquia urbana (Acosta & Cruz, 2018; Acosta, 2022; Lucana et al., 2020).

El presente trabajo abarca todos los tipos de producción en comarcas rurales alejadas de los grandes centros socioeconómicos y poblacionales, donde la familia se convierte en el principal objeto de estudio. Se seleccionó a Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, misma que se encuentra ubicada en la costa central de la región, en la Zona Centro de Manabí1. Se caracteriza por ser un territorio eminentemente rural, compuesto por siete parroquias rurales, 33 recintos y 209 comunidades, las cuales presentan indicadores socioeconómicos muy por debajo de la media cantonal, provincial y nacional.

A modo de síntesis, se puede señalar a priori, que los problemas en los bajos niveles de desarrollo de la AFS ecuatoriana, es multidimensional, por ello su abordaje debe ser con carácter integral. Por tanto, este estudió se planteó dilucidar, ¿Cuáles son las condiciones de desarrollo económico y social de los campesinos insertos en la AFS en Ecuador, con particularidad en las parroquias rurales del Cantón Portoviejo? ¿Es posible plantear una tipología categorial de AFS en las parroquias rurales del cantón Portoviejo? Por tanto, la presente investigación tuvo como objetivo identificar las restricciones principales que afronta la Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS) en las parroquias rurales del cantón Portoviejo, Manabí, Ecuador.

El enfoque multidimensional no solo mide la pobreza por ingresos, sino también la vulneración de derechos establecidos en la constitución y organismos internacionales. Al respecto Añasco & Pérez (2016) señalan que, “los seres humanos somos sujetos de derechos y existen ciertos umbrales mínimos a ser alcanzado, las situaciones de pobreza se identifican a partir de la vulneración o afectación de los mismos” (p.4).

En ese sentido, de acuerdo a Gaona & Macas (2020), en Ecuador resaltan cuatro dimensiones para determinar la pobreza multidimensional: Educación; Trabajo y Seguridad Social; Salud; Agua y Alimentación; Habitad; Vivienda y Ambiente Sano. A fin de identificar estas dimensiones la encuesta fue diseñada para extraer los indicadores más importantes de las variables señaladas.

Metodología

La investigación fue de tipo descriptiva y explicativa, con enfoque mixto. Tuvo una fase documental y otra de campo. En la fase documental, se revisaron informes de organismos regionales tales como la Corporación Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; artículos de revistas, tesis doctorales, entre otros documentos.

Se tomó como fuente poblacional el último censo de población y vivienda elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023), La población total correspondió a 65.650 habitantes, se dividió esta población para un promedio de 3.3 personas por familia, dando como resultado 16.980 familias, finca o Unidades de Producción Agropecuaria (UPA).

En la fase de campo, se utilizó como instrumento una encuesta, realizada a 2280 jefes y jefas de hogares, en 6 parroquias rurales del cantón Portoviejo. Las encuestas permitieron caracterizar las condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales de la AFS en las parroquias rurales del cantón Portoviejo. Desde un enfoque cuantitativo los resultados fueron procesados utilizando estadística descriptiva por medio de la herramienta informática Microsoft Excel.

El cuestionario utilizado constaba de variables económicas: (ingresos, consumo, inversiones en medios de producción, capital y tecnología, acceso a crédito, sistema de propiedad, comercialización de excedentes); sociales: (edad y más generalidades, nivel educativo, servicios básicos satisfechos, salud, sistema de seguridad social). El instrumento tuvo un proceso de validación, para lo cual se utilizó el índice de consenso o criterio de experto que utiliza el método Delphi (Hurtado, 2012).

Resultados y discusión

En Ecuador, una de las dimensiones para medir la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es el acceso a servicios básicos, así “el hogar es pobre si: i) la vivienda no tiene servicio higiénico y si lo tiene es pozo ciego o letrina o, ii) el agua que obtiene la vivienda no es por red pública o por otra fuente de tubería” (INEC, 2023, p. 13). En tal sentido, se determina que en las parroquias rurales del cantón Portoviejo existe pobreza por NBI.

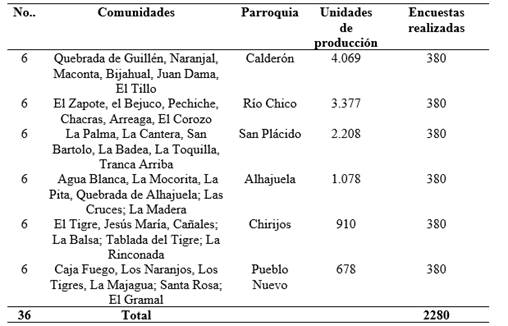

La tabla 1 muestra la distribución de encuestas realizadas en diversas comunidades rurales, organizadas por parroquias. Se incluyen las unidades de producción agropecuaria (UPA) y el número de encuestas realizadas en cada parroquia. Las parroquias seleccionadas abarcan una variedad de comunidades, reflejando la diversidad geográfica y productiva de la región estudiada.

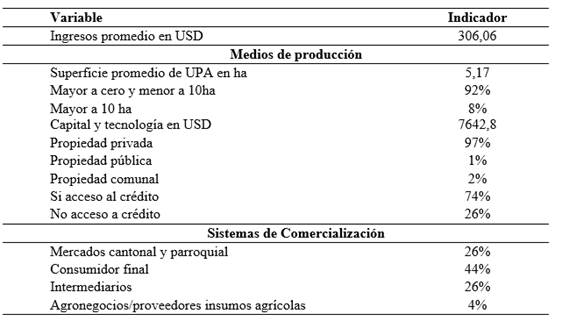

Según se muestra en la tabla 2, el ingreso familiar promedio o, la remuneración salarial media de las familias dedicadas a la AFS en las comunidades rurales es de USD 306,03 dólares mensuales. Además, se puede decir que el 50% obtienen menos de USD 284,24 dólares al mes, lo que quiere decir que un gran porcentaje de familias no alcanzan a cubrir el salario mínimo vital de USD 460,00 dólares.

La tierra es el principal medio de producción, y en este contexto, el promedio de superficie por jefe de familia es de 5,17 hectáreas. El 92% de las propiedades de tierra abarca superficies menores a 1 hectárea hasta 10 hectáreas, mientras que solo el 8% posee propiedades superiores a 10 hectáreas. El 97% de estas propiedades son privadas, y el 3% corresponde a propiedad pública y comunitaria.

En cuanto a capital y tecnología, la inversión promedio en estos medios de producción asciende a USD 7.642,80. Respecto al acceso al crédito para actividades agrícolas y ganaderas, el 74% de los encuestados indicó haber solicitado créditos en instituciones financieras públicas y privadas, sistemas cooperativos, cajas de ahorro, y bancos comunales. El 26% restante mencionó no haber podido acceder a créditos dentro del sistema financiero.

En relación con la comercialización de la producción excedente, el 15% de los agricultores venden sus productos en el mercado parroquial a intermediarios. Este proceso se desarrolla en la medida en que, tras la cosecha, los agricultores recolectan, embalan y entregan el producto en el mercado de la parroquia a comerciantes que operan durante las ferias semanales, los sábados y domingos. El 11% comercializan sus excedentes en el mercado cantonal, que dispone de dos mercados de abastecimiento mayorista y minorista.

Un 12% vende directamente al consumidor en espacios formalizados mediante contratos de arriendo; y el otro 32% de los agricultores opta por vender sus productos de manera directa al consumidor final, ya sea en la finca o en el mercado de la parroquia, evitando intermediarios. Algunos utilizan la vía principal para ofrecer sus productos a quienes se desplazan hacia otras ciudades o regresan de sus trabajos, lo que les permite obtener mejores ingresos.

El 26% vende sus excedentes a intermediarios en la finca, lo que genera una doble afectación. Primero, el comprador fija el precio a su conveniencia, basándose en lo que considera el valor de mercado, dado que debe revender el producto a otro eslabón de la cadena. La segunda afectación ocurre en la selección del producto, donde el intermediario elige los productos a su libre albedrío. En el caso de las frutas, solo paga el precio de las más grandes, calificando las más pequeñas en una proporción desfavorable para el productor. Esto sucede debido a la falta de control sobre precios, pesas y medidas en el sector rural.

El 2% de los agricultores entrega su producción directamente a agronegocios, ya sea por contratos de venta previamente establecidos. Bajo este sistema, el agronegocio proporciona al productor los insumos necesarios para la producción a modo de crédito agrícola, que luego se cobra con la entrega del producto. Aunque este método asegura la venta y un pago adelantado, el agronegocio capitaliza en su favor la mano de obra, la tierra y el esfuerzo familiar.

El otro 2% entrega sus productos a proveedores de insumos agrícolas y semillas transgénicas. En este contexto, se puede concluir que en las parroquias analizadas no existe un alargamiento significativo de la intermediación entre productor y consumidor.

No se ha encontrado evidencia de asociatividad para la comercialización de los excedentes, lo que ha llevado a altos niveles de informalidad. Así, el 27% de los agricultores comercializa sus excedentes de manera formal, mientras que el 73% restante lo hace de manera informal, quedando a merced de intermediarios que se apropian de la mayor parte de sus ingresos debido a la falta de control sobre precios y medidas.

Según Gaona & Macas (2020), existen cuatro dimensiones para determinar la pobreza multidimensional: educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; habitad; vivienda y ambiente sano. Los resultados que se muestran en la tabla 3 permiten concluir que los hogares de la AFS, presentan indicadores de pobreza multidimensional.

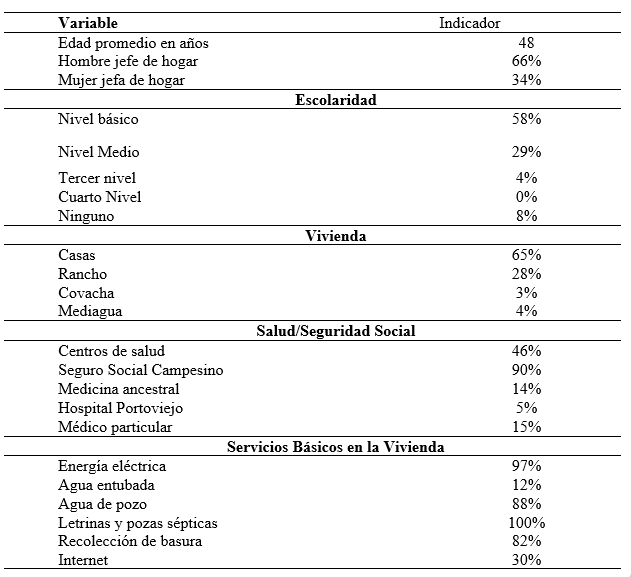

En cuanto a los indicadores sociales, los resultados revelan que la edad promedio por parroquia es de 48 años. En relación con los jefes de hogar, el 66% son hombres y el 34% mujeres, lo que refleja un envejecimiento de la población campesina dedicada a la producción agrícola. Este envejecimiento, combinado con una baja dotación de medios de producción, tiene un impacto negativo en la continuidad de la actividad agrícola.

Respecto al nivel educativo de los jefes de las UPA, el 58% cuenta apenas con un nivel básico de educación; el 29% ha alcanzado el nivel de bachillerato, el 4% posee estudios de tercer nivel, y el 8% no tiene ningún nivel educativo formal. No se ha encontrado evidencia de personas con estudios de cuarto o quinto nivel.

En cuanto a la vivienda, el 65% de las familias viven en casas, el 28% en ranchos, el 3% en covachas, y el 4% en mediaguas. Las características de las AFS varían según su ubicación. Las viviendas situadas cerca de vías principales, carreteras, y centros poblados suelen ser de hormigón armado o mixtas (cemento y madera). En cambio, aquellas ubicadas en zonas bajas cercanas a ríos y esteros son generalmente mixtas o construidas con madera y caña guadua o caña brava, con techos de cadí, dura techo o techado de zinc.

En lo que respecta a la atención de la salud pública de los miembros de las familias, el 46% acude al Centro de Salud parroquial; el 90% se atiende también en el Seguro Social Campesino (SSC); el 14% utiliza medicina ancestral; el 5% acude a hospitales en la capital, Portoviejo, y el 15% se atiende con médicos de su confianza.

En cuanto a los servicios básicos, dos de cada diez familias reciben agua a través de la red pública; el 97% de las familias cuenta con servicio de electrificación; el 6,54%, es decir, una de cada diez hogares, dispone de alcantarillado, y ocho de cada diez tienen servicio de recolección de basura. El 100% de los hogares elimina las excretas a través de pozas sépticas y letrinas. El agua de pozos y agua entubada es utilizada para cubrir las necesidades de consumo en la vivienda, aunque algunas familias compran agua purificada en botellas o bidones de 20 litros para el consumo humano.

Conclusiones

Existe pobreza multidimensional en nueve de cada diez hogares entrevistados, evidenciada en indicadores relacionados con la salud, educación, vivienda y en necesidades básicas insatisfechas como el acceso a agua potable, alcantarillado e internet. Asimismo, se observa pobreza en términos de ingresos y consumo de alimentos, ya que estos no alcanzan a cubrir la canasta básica establecida para el año 2024.

Las universidades, escuelas politécnicas, institutos y sus programas de grado y posgrado pueden desempeñar un papel fundamental en la solución de los problemas en las áreas de estudio, a través de sistemas de vinculación con la sociedad y prácticas preprofesionales que involucren a docentes, investigadores y estudiantes de los últimos niveles en diversas áreas del conocimiento.

Además, la presencia de organizaciones fortalecidas como el Seguro Social Campesino (SSC), las cooperativas agrarias y las asociaciones de ayuda mutua representan oportunidades clave para mejorar los sistemas de asociatividad en la agricultura familiar de subsistencia (AFS). Los criterios establecidos y verificados en el territorio indican que nueve de cada diez hogares son propietarios de Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de menos de 10 hectáreas. Esto permite identificar una tipología categorial de las AFS en las parroquias rurales del cantón Portoviejo, contribuyendo a homogenizar su definición en Ecuador y a desarrollar propuestas de políticas públicas diferenciadas.