Introducción

La gobernanza, desde su dimensión conceptual, se refiere a las complejas formas en que las interacciones humanas, desde la coordinación de actores, redes y mecanismos en sus más variados niveles y espacios, tienen lugar dentro y fuera del territorio (Gamble, 2014; Jessop, 2016). No obstante, la noción no solo es resultado de las interacciones; también abarca las instituciones que regulan los procesos sociales, económicos y políticos e influyen en la toma de decisiones (Cerny, 2014, citado por Riggirozzi y Wylde, 2018). Así, la gobernanza, cuyo fin último es proveer bienes públicos colectivos de interés general, conlleva que los actores, tanto estatales como de la sociedad civil, implementen estrategias y decisiones que, al final, ahondan en la ampliación de sus capacidades y poder de agencia.

La perspectiva multinivel, como enfoque teórico y metodológico, permite tener una visión más completa y compleja de la gobernanza, así como de los niveles de organización, incluidos los conflictos y las instancias de diálogo y negociación. Bajo esta perspectiva, es posible comprender algunos desafíos globales, entre ellos el cambio climático y el desarrollo sostenible, y cómo los actores generan interacciones con sus territorios y prácticas cotidianas con significado social. Respecto a la gobernanza, su evolución teórico-conceptual incluye modelos interpretativos que han sido aplicados en diversos niveles: desde la dimensión territorial (subnacional) y la arena global, pasando por los Estados nacionales y los esquemas de integración regional (Stuhldreher, 2019).

Considerando lo anterior, este artículo indaga la vinculación crítica entre la efectiva promoción del desarrollo sostenible en territorios determinados por su rezago estructural y los formatos de gobernanza multinivel y multiactoral en América Latina. Teniendo presente el marco legal y normativo en un país como Uruguay, con tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal), la investigación expone las opiniones que tienen los actores en el territorio acerca de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y de residuos (GIR) en la región del Noreste de Uruguay (departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo). Asimismo, analiza cómo estas valoraciones y acciones, además de servir como insumo para la implementación de respuestas y estrategias frente a la crisis ambiental que atraviesa esta región de Uruguay, articulan respuestas con diferentes niveles de gobierno. También pretende dilucidar cómo se visualizan la GIRH y GIR, y de qué manera esto afecta la capacidad del territorio y converge en esfuerzos a nivel nacional.

Desde la gobernanza multinivel y multiactoral, surgen interacciones entre actores estatales y de la sociedad civil por medio de instancias de diálogo y coordinación, así como eventuales tensiones y conflictos que resultan de dichos procesos. Se trata, entonces, de un estudio de caso con una estrategia metodológica de corte cualitativo, que busca recopilar evidencia empírica detallada y contextualizada mediante la observación participante derivada de las actividades y talleres realizados en el marco del proyecto de investigación-acción “Fortalecimiento de los Procesos participativos en la Cuenca Alta del Río Negro”, ejecutado entre noviembre de 2019 y marzo de 2023, y en el cual dos de las autoras de este artículo (Claudia Ramos y Amalia Stuhldreher) formaron parte del equipo técnico.

Cabe señalar que el proyecto, resultado de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA) -mediante la Dirección Nacional de Aguas-, el Fideicomiso Fondo de Innovación Sectorial (FIS) de la Iniciativa del Río Negro y la Fundación para el Apoyo a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar), buscó desarrollar e implementar un programa de participación de los actores locales dirigido a la cuenca alta del río Negro. El proyecto tenía, entre otros objetivos, un ciclo de charlas técnicas, un ciclo de videos sobre el uso del agua, un concurso de fotografía, la elaboración de materiales de difusión y, por supuesto, talleres con los actores y sociedad para aportar al plan de la cuenca alta del río Negro.

Entre julio y octubre de 2023, se realizaron siete entrevistas semiestructuradas, en formato individual y colectivo, a actores clave vinculados con la GIRH y GIR en el noreste de Uruguay, provenientes tanto del ámbito público a nivel departamental como de la sociedad civil y ONG. Estas personas, quienes dieron su consentimiento escrito para difundir los datos obtenidos sin mencionar ni aludir a sus nombres por razones de confidencialidad, incluyeron: un referente del emprendimiento ambientalista “Mi Huerta Revivre”; otro de la Dirección de Ambiente de la Intendencia Departamental de Tacuarembó (IDT); representantes de la División de Gestión de Residuos de la Intendencia Departamental de Rivera (IDR), de la División de Gestión de Aguas de la IDR, y de la Dirección de Ambiente de la Intendencia Departamental de Cerro Largo (IDCL), así como tres referentes de la ONG Agüita.

Las técnicas para recabar información consideraron los enfoques del concepto de gobernanza. Por un lado, se exploraron las valoraciones que tienen los actores sobre el funcionamiento de los mecanismos de articulación entre los diferentes niveles de gobierno en relación con la GIRH y la GIR, así como sus visiones sobre articulaciones emergentes que escapan de los mecanismos formales. Por otro lado, se recabaron opiniones sobre los esquemas de participación, tanto ciudadana (sociedad civil) como institucional (gobiernos departamentales), evaluando su carácter inclusivo y las posibilidades efectivas de participación de los actores territoriales. Este interés estuvo condicionado por las competencias legales de los gobiernos departamentales del noreste, así como por la capacidad de incidencia de ambos tipos de actores en las dinámicas territoriales, tomando en cuenta las posibles resistencias a las políticas impulsadas sobre todo desde el nivel nacional.

Para una mejor compresión de los objetivos trazados, este artículo se estructura en cuatro partes. La primera incluye algunas notas sobre el concepto de gobernanza y su vinculación con la planificación y sostenibilidad ambiental. La segunda parte narra y describe la evolución institucional y legislativa del tema ambiental en Uruguay, centrándose en la GIRH y la GIR, sus avances y retos actuales. Posteriormente, el tercer apartado detalla, desde la perspectiva de la gobernanza multinivel y multiactoral, las valoraciones de los actores sobre el territorio del noreste de Uruguay en relación con la GIRH y la GIR. Por último, se presentan reflexiones y proyecciones a futuro.

Algunas notas sobre la gobernanza

Trabajos recientes sobre gobernanza de los recursos naturales (Trimble, et al., 2022) aluden a la noción de “gobernanza adaptativa”, dada la complejidad e incertidumbre inherentes a los sistemas socioecológicos y sus interdependencias concomitantes (Dietz, et al., 2003; Folke, et al., 2005; Chaffin, et al., 2014; Karpouzoglou, et al., 2016). Dicha gobernanza adaptativa abarcaría el rango de acciones que surgen entre actores, redes, organizaciones e instituciones que emergen para lograr las condiciones deseadas en los sistemas socioecológicos (Chaffin, et al., 2014). Ante la falta de estudios en el Sur global en este campo y siguiendo a Karpouzoglou et al. (2016) y Trimble et al. (2022), es necesario atender el contexto en el que se toman decisiones en materia de gobernanza ambiental.

Esto suele vincularse con la perspectiva de los estudios territoriales en donde la categoría de gobernanza destaca por su esencia democrática ya que incluye mecanismos de concertación, participación y compromisos de la sociedad civil (Mayntz, 2000). No obstante, Serra et al. (2020) indican que, en un territorio, coexisten y actúan diferentes arreglos institucionales, cada uno con sus propias agendas para el desarrollo. Esto implica observar la articulación multinivel (Hooghe y Marks, 2001; Marks y Hooghe, 2004), así como la dimensión de la participación a nivel horizontal y su coordinación intersectorial para lograr coherencia en las actuaciones. El fortalecimiento de la participación en formato deliberativo es clave para fomentar valores democráticos y alcanzar niveles deseables de gobernabilidad, según Farinós (2015).

Esto conlleva un formato alternativo que transforma la gestión de todos los asuntos públicos (Carmona, 2006; Farinós, 2008). Lo innovador de estas interacciones encuadradas en nuevos marcos institucionales formales e informales1 y en distintos espacios territoriales, radica en el desarrollo de redes y espacios de participación pública que implican relaciones de confianza (Kooiman, 2003; Moncayo, 2002). No obstante, en los territorios, las acciones y visiones conjuntas de los actores no siempre se mantienen en armonía, sino que pueden surgir conflictos y tensiones, lo cual refleja las fortalezas y debilidades de estos actores y sus proyectos. Así, en línea con lo expresado por Riggirozzi y Wylde (2018), la gobernanza debería entenderse como un sistema de acción política capaz de favorecer y coordinar los distintos niveles de participación con el desarrollo territorial sostenible de los múltiples actores y niveles de gobierno.

Conviene además situar la discusión sobre gobernanza en un momento histórico marcado por el carácter eminentemente antropogénico de los riesgos que enfrenta el planeta, en el cual los desafíos territoriales y las comunidades locales son protagónicas en la búsqueda de soluciones (United Nations Development Programme [UNDP], 2020). Sería oportuno el desarrollo de estrategias, desde la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que articulen sinergias capaces de transformar los modelos socioeconómico, territorial y ambiental mediante una gobernanza adecuada, que asegure una planificación y gestión acorde con el interés colectivo.

De acuerdo con el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Desarrollo Humano (UNDP, 2024), el índice de desarrollo humano (IDH) de Uruguay para 2024 (basado en valores de 2022) fue de 0,830, lo cual ubica al país en la categoría de desarrollo humano muy alto (puesto 52 entre 193 países). Entre 1990 y 2022, el IDH del país pasó de 0,702 a 0,830, lo que representa una mejora del 18,2 % en veintidós años. Sin embargo, el desarrollo humano es dispar a nivel departamental, lo que sitúa a la capital, Montevideo, por encima del interior del país: “Las diferencias entre unos y otros son notorias. Mientras departamentos como Montevideo (0,832) y Maldonado (0,812) son los únicos que se encuentran por encima de la media, presentando valores de desarrollo humano al nivel de países europeos; Artigas (0,763), Rivera (0,756) y Tacuarembó (0,752) se comportan de forma más similar al resto de América Latina” (Observatorio Territorio Uruguay / Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 2018, p. 5).

También es relevante el Índice de Desarrollo Regional y Especialización Productiva (Idere), elaborado por la Agencia Nacional de Desarrollo y la FCEA de la Udelar (basado en valores de 2022), que mide el desarrollo territorial desde una perspectiva multidimensional con índices entre 0 y 1 (donde 0 representa un desarrollo mínimo y 1 el máximo) en temas como educación, cohesión socioeconómica, economía, calidad institucional y ambiente. Según las mediciones recientes, Rivera ocupa la decimosegunda posición, Tacuarembó la decimosexta y Cerro Largo la decimoséptima, con Idere por debajo del promedio nacional (que es de 0,51): Rivera alcanza 0,47, Tacuarembó 0,43 y Cerro Largo 0,42 (Rodríguez et al., 2024).

Estos valores indican que el desarrollo regional de Uruguay es dispar, el país no está cohesionado territorialmente y presenta un fuerte rezago económico. Por ejemplo, mientras el desarrollo en Rivera es clasificado como medio bajo, y en Tacuarembó y Rivera como bajo, en departamentos metropolitanos como Montevideo, Canelones y San José se clasifica como alto, por tanto, lideran el listado nacional (Rodríguez, et al., 2024). Particularmente, la región noreste, con una fuerte actividad agropecuaria extensiva y valoración del paisaje, se perfila como una de las regiones con mayor potencial de crecimiento, especialmente en rubros como el forestal-maderero, aunque con profundas implicancias para los recursos naturales.

Evolución del tema ambiental desde la GIRH y la GIR

Respecto al desarrollo institucional y legislativo en materia ambiental en Uruguay, destaca la creación en 1990 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA), que marcó un giro desde la coordinación ambiental de políticas ministeriales hacia la consolidación de una institucionalidad ambiental como sector en sí mismo (Freigedo y Tejera, 2023). Diez años después, en 2000, la sanción de la Ley General de Protección del Ambiente (LGPA - N.º 17.283) reglamentó el inciso 1 del artículo 47 de la Constitución de la República sobre aguas y saneamiento. Esta ley estableció los principios de la política ambiental e incorporó al derecho uruguayo el concepto de desarrollo sostenible como directriz para el modelo de desarrollo que el Estado debería promover. En 2008 la Ley N.° 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible buscó desarrollar un conjunto de acciones de Estado orientadas a mantener y mejorar la calidad de vida de la población, promover la integración social en el territorio y garantizar un uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales.

En la actualidad, Uruguay posee luces y sombras en su esfuerzo por concebir el desarrollo en términos ambientales. Entre los hitos que han evolucionado hacia políticas de Estado se destaca la transformación de la matriz energética y la creación de una institucionalidad capaz de asumir los compromisos del país ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En 2021, mediante la Ley de Urgente Consideración (LUC) o Ley N.º 19.889, se creó el Ministerio de Ambiente (MA), estructurado en cinco unidades: la Dirección General de Secretaría, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la Dirección Nacional de Cambio Climático y la existente Dirección Nacional de Aguas (Dinagua). Esta nueva institucionalidad ha planteado retos en las relaciones intergubernamentales tanto a nivel central como territorial (Freigedo y Tejera, 2023).

3.1. La GIRH

Como señalaron Mazzeo et al. (2019), la administración y cuidado de los recursos hídricos en un contexto de intensificación productiva implica desafíos para la GIRH, en especial, cuando se transita de un modelo fragmentado de gestión de los recursos acuáticos continentales hacia una gestión integrada y participativa, con mayor interacción a nivel interinstitucional y entre distintos niveles de gobierno, usuarios y ciudadanos. No obstante, Uruguay se plantea avanzar hacia un modelo de GIRH (Mazzeo et al., 2019). Este tránsito tiene origen en el Código Rural de 1875, vigente hasta 1978, que estableció el Código de Aguas, el cual centralizó la toma de decisiones de los recursos hídricos. Progresivamente, surgieron otras reglamentaciones, como la Ley de Uso y Conservación de Suelos y Aguas de 1981. Durante la década de 1990, Uruguay buscó consolidar la preservación del ambiente y el cuidado de los recursos naturales mediante la ratificación de varios tratados internacionales. En este marco, en 1990 se creó el MVOTMA, mientras que la reforma constitucional de 2004 consagró el derecho al agua y al saneamiento en su artículo 47.

Este artículo estableció que: 1) las aguas superficiales y subterráneas son un recurso unitario de dominio público estatal; 2) el servicio público de saneamiento y abastecimiento de agua será prestado exclusiva y directamente por el Estado; 3) la participación de la sociedad civil en las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos es de interés general. De este modo, los usuarios y sectores de la sociedad civil quedaron habilitados para participar en la toma de decisiones, incluyendo a los gobiernos locales y municipales. Esto fue refrendado por la Ley N.º 18.567 de Descentralización Política y Participación Ciudadana de 2010. En la práctica, la GIRH abarca a individuos, vecinos y organizaciones no gubernamentales, dependiendo del tamaño de la cuenca.

El artículo 47 de la Constitución es un referente nacional que se complementa con el enfoque de la gestión integrada de las cuencas, impulsado por la Política Nacional de Aguas, conforme a la Ley N.° 18.610 de 2009 y contemplado en el Plan Nacional de Aguas (PNA) por Decreto Ejecutivo 205/017, vigente desde 2018. Esta política sentó las bases para una mejor gestión de los recursos hídricos y los servicios y usos vinculados al agua, basándose en: la gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras; la gestión integrada, que contempla aspectos sociales, económicos y ambientales; el reconocimiento de la cuenca hidrográfica como unidad para la planificación, control y gestión de los recursos hídricos; la prioridad del abastecimiento de agua potable; y la participación de los usuarios y la sociedad civil en la planificación, gestión y control (IMPO Uruguay, 2009).

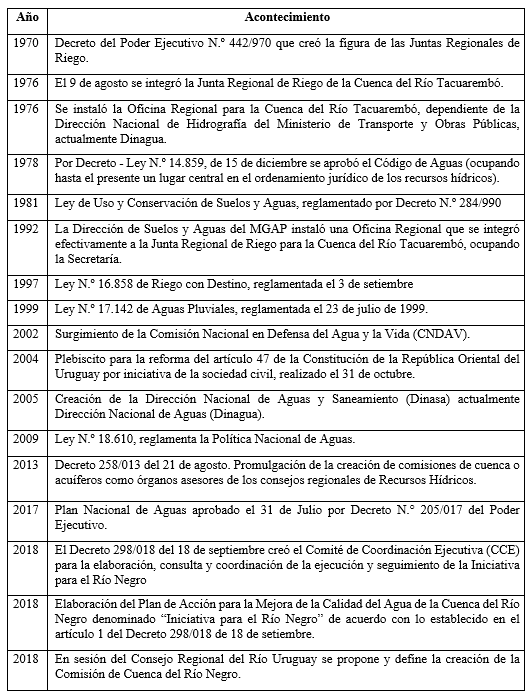

La gobernanza hídrica avanza hacia la descentralización, promoviendo un trabajo participativo y un modelo de gestión integrado multinivel. En 1970, el Decreto 442/970 creó la figura de las Juntas Regionales de Riego, integrándose en 1976 la correspondiente a la cuenca del río Tacuarembó junto con una Oficina Regional. En 2013, se promulgó la creación de comisiones de cuenca o acuíferos como órganos asesores de los consejos regionales de recursos hídricos. Posteriormente, en 2018, durante una sesión del Consejo Regional del Río Uruguay, surgió la Comisión de Cuenca del Río Negro. Estos ámbitos participativos fueron creados por el amparo del artículo 29 de la Política Nacional de Aguas y están integrados por representantes del gobierno, usuarios y sociedad civil, con un enfoque especial en los actores locales que tienen una participación activa en el territorio. Los consejos son órganos regionales, consultivos, deliberativos, asesores y de apoyo a la gestión hídrica, encargados de la formulación y ejecución de planes relacionados con los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas. Por su parte, las comisiones funcionan como órganos asesores de estos consejos (Tabla 1) .

3.2 La GIR

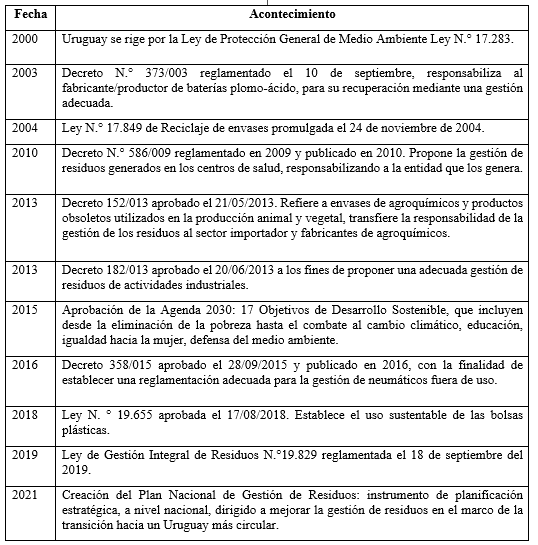

La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación en Uruguay constituye uno de los principales desafíos de la GIR. A nivel nacional, el desarrollo de la GIR ha sido más tardío en comparación con la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH). Para dar cumplimiento a la normativa vigente, en 2003, el Decreto N.° 373/003 estableció la necesidad de regular el manejo y disposición de baterías de plomo y ácido usadas. Un año después, con la sanción de la Ley N.° 17.849 sobre Reciclaje de Envases se buscó la protección del ambiente frente a las afectaciones derivadas del manejo, disposición y generación de residuos de envases, promoviendo su reutilización, reciclaje y valorización.

En 2009, con el Decreto N.º 586/009, comenzó a regularse la gestión de los residuos generados en los centros de salud, tanto peligrosos como no peligrosos. De manera similar, el Decreto 152/013 normó la gestión de envases de agroquímicos y productos obsoletos utilizados en la producción animal y vegetal, transfiriendo la responsabilidad de la gestión de estos residuos al sector importador y a los fabricantes de agroquímicos. Ese mismo año, el Decreto 182/013 promovió la adecuada gestión de residuos provenientes de diversas actividades y sus asimilados. Posteriormente, en 2015, el Decreto 358/015 estableció normas para la gestión de neumáticos fuera de uso o destinados a ser desechados, buscando reducir su generación y fomentar su valorización como alternativa a la disposición final.

En 2018, la Ley N.º 19.655 reguló el uso sustentable de las bolsas plásticas, promoviendo su reuso, reciclaje y otras formas de valorización. En 2019, la Ley N.º 19.829 de Gestión Integral de Residuos tuvo como objetivo la protección del ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible, mediante la prevención y reducción de los impactos negativos en todas las etapas de la gestión de residuos. Más recientemente, en 2021, con el impulso de la creación del Ministerio de Ambiente (MA) en 2020, se implementó el Plan Nacional de Gestión de Residuos como un instrumento de planificación estratégica, enfocado en mejorar la gestión de residuos en el marco de la transición hacia un Uruguay más circular (MA, 2021) (Tabla 2).

Gobernanza multinivel y multiactoral: opiniones desde el territorio

Luego de quince años de gobierno del Frente Amplio, Uruguay experimentó, en marzo de 2020, la llegada al poder de una coalición “multicolor” de centroderecha liderada por el Partido Nacional. Este cambio de orientación política implicó transformaciones en el organigrama estatal, destacándose la creación del Ministerio de Ambiente. A partir de septiembre de 2020 las elecciones de autoridades en las intendencias departamentales (segundo nivel de gobierno) y municipales (tercer nivel de gobierno) generaron algunas reconfiguraciones organizacionales.

Estos cambios tuvieron implicaciones en el alcance y la efectividad de los mecanismos de gobernanza impulsados por el nivel central y, por supuesto, dentro del territorio. Se evidenciaron conflictos, tensiones y clivajes, así como algunos avances en términos de articulación y participación, los cuales se sistematizan en los siguientes apartados. Por ende, teniendo presente la articulación entre niveles de gobierno y la participación como elementos constitutivos de la gobernanza, las siguientes secciones se centran en las opiniones y percepciones de los actores del territorio del noreste de Uruguay respecto a la GIRH y la GIR, a fin de comprender su vinculación crítica con la promoción del desarrollo sostenible.

4.1. Opiniones de la GIRH

Con relación a la GIRH, uno de los desafíos sigue siendo la necesaria articulación entre el nivel departamental y el nacional. Así, el referente de la Dirección General de Medioambiente de la IDT (entrevista del 1/9/2023) manifestó que, pese a que la Dirección Nacional de Ambiente del MA les consulta para encauzar iniciativas sobre ciertos temas: “A diario llegan denuncias a nuestra Dirección de caños que se rompen. Por mi parte, llamo a un órgano de competencia nacional como la OSE (Obras Sanitarias del Estado) y les solicito apoyo; son los que están en el tema”. Con relación a los mecanismos de gobernanza, destacó la presencia de la Dirección General de Medioambiente en la Comisión de la Cuenca del Río Tacuarembó.

Con relación a la nueva visión del recurso hídrico, la IDT lleva adelante un par de proyectos importantes relacionados con paseos costeros en Tacuarembó y en el municipio de Paso de los Toros, de acuerdo con la observación participante realizada. Para su ejecución, se requieren las autorizaciones ambientales, la realización del anteproyecto y la puesta de manifiesto2 (entrevista al referente de la Dirección General de Medioambiente del IDT del 1/9/2023). Por su parte, el director de la División de Gestión de Aguas de la IDR (entrevista del 2/10/2023) mencionó que la sequía ha afectado a ese departamento durante los últimos tres años, lo que subraya la importancia de impulsar una impronta diferente sobre la gestión del agua ante la ausencia de una planificación estratégica:

Por muchos años la Intendencia ha brindado un servicio de alumbramiento de agua,3 pero lo que intentamos hacer es una gestión con foco en el agua rural: familias que están fuera de los radares de programas y ayudas orientadas al sector agropecuario. Ni siquiera tienen pozos, tienen agua que cosechan de la lluvia o tienen algún aljibe, pero no tienen perforaciones para extraer agua desde el subsuelo. En lo productivo tendrán algún tajamar, pero no agua constante. Familias que se van, escuelas rurales que se cierran, se pierde mano de obra. Hoy lo importante es el acceso al agua.

Se mencionó que existen zonas en la ciudad de Rivera que aún no están conectadas a la red nacional de OSE y es importante su articulación mediante el Comité Coordinador de Emergencias Departamentales, el cual, a su vez, solicita ayuda a la IDR. La observación participante arrojó que, durante el verano (diciembre a marzo), se improvisa con un camión cisterna que abastece de agua a la población y que cumple con un rol que no corresponde al gobierno departamental. Pese a ello, existen espacios de encuentro y negociación con la Dinagua, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Tenemos un vínculo importante con Dinagua del MA, que viene desarrollando tareas y proyectos en lo que refiere al cambio climático con incidencia muy importante en los recursos hídricos. Hay un trabajo muy importante del MA, en algunos temas tratamos de vincularnos, en otros no lo hemos logrado y tal vez ni siquiera lo hemos intentado […] Lo mismo con el Sinae; entendíamos que el sistema de alerta que teníamos con el Sinae acciona el sistema de alerta cuando el daño está hecho. Les explicamos que deberíamos trabajar sobre el riesgo y no sobre el daño. Una vez instalada la sequía ya no hay mucho más que hacer (entrevista al referente de la División de Gestión de Aguas de la IDR el 2/10/2023).

También hay tensiones que surgen entre el nivel departamental y el MGAP, ya que este último ha tomado decisiones inviables con desconocimiento de las necesidades del territorio y de sus pobladores, según los resultados de la observación participante. Si bien ambos niveles trabajan en conjunto, muchas veces no se produce la sinergia deseada: “[…] a veces tenemos problemas como con la emergencia agropecuaria: no la declararon para este departamento cuando nosotros entendíamos que sí correspondía. Ahora el ministerio extendió la emergencia hasta fin de año y nosotros entendemos que ya no corresponde. Son decisiones que se toman a nivel nacional y nosotros no tenemos incidencia” (entrevista al referente de la División de Gestión de Aguas de la IDR el 2/10/2023).

Con relación a los ámbitos de participación y articulación internivel destaca que la IDR pueda participar en las comisiones del río Negro o río Uruguay, al igual que su participación en el Consejo Departamental, donde se encuentran instituciones del sector agropecuario como el MGAP, el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) y el Instituto Plan Agropecuario, que están en permanente cooperación con otras instituciones, el sector privado (sociedades de fomento rurales o asociaciones de productores) y el sector civil: “Hay un grado participativo importante, hay esa cercanía entre las instituciones públicas y la gente” (entrevista al referente de la División de Gestión de Aguas de la IDR el 2/10/2023).

Hay matices respecto a las opiniones de los mecanismos de la gobernanza en materia ambiental a nivel regional. Desde la Intendencia de Cerro Largo (IDCL) existe preocupación por las posibilidades que esto abre para una articulación entre diferentes niveles de gobierno, así como por la sensibilidad especial que hay respecto a la GIRH. Un desafío específico es la calidad del agua del río Negro, que ingresa a Uruguay luego de atravesar el distrito de Bagé, en la frontera con Brasil. Se subraya la necesidad de articulaciones que trasciendan los enfoques nacionales en temáticas ambientales específicas y que incluyan la cooperación transfronteriza con Brasil (presentación de la Dirección de Medioambiente de la IDCL, “Proyecto de Fortalecimiento de los Procesos Participativos en la Cuenca Alta del Río Negro”, realizado el 19/5/2021).

Referentes de la sociedad civil de Cerro Largo manifestaron la urgencia de actuar en los ríos y arroyos del departamento, como el río Tacuarí y el arroyo Convento, que fue hasta hace muy poco un lugar de recreación y pesca, pero que en la actualidad es un foco de contaminación:

[…] un lugar que las familias toman para pasear los fines de semana presenta una problemática vinculada a la generación de ´islas de plásticos’. Si bien no existen iniciativas claras o implementación de proyectos puntuales por parte de la IDCL, en oportunidad de hablar con el director de la Dirección de Medioambiente, veo que tiene ganas, tiene proyectos” (entrevista a la referente de “Mi huerta Revivre”, departamento de Cerro Largo, Melo, del 19/7/2023).

Esto demanda esfuerzos multiactorales y trabajo en red, tal como, la campaña de limpieza del arroyo Convento, en la que participaron actores como el Club de Pesca Arachán y los estudiantes del Club Náutico de la Escuela Técnica Superior Marítima, quedando una segunda etapa pendiente. La IDCL brindó apoyo en esta jornada mediante el programa Melo Limpio, además de colaborar con guantes y bolsas para residuos. A futuro, la IDCL proyecta construir una rambla costanera para valorizar el arroyo Convento, mediante el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, ejecutado por la Oficina de Planificación y Presupuesto con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (Diario El Profesional, Cerro Largo, 9/11/2023). Estas acciones impulsan a otros actores, como los más jóvenes, a participar en estos espacios: sin embargo, hace falta un engranaje articulador de actividades concretas. Tal como lo indica una referente de la sociedad civil, “pesa mucho lo político” y la “falta de saber qué hacer y cómo hacer”.

La falta de información, de educación y concientización no permite ver la solución. A nivel departamental, la población no sabe la importancia que tiene el arroyo Convento para la biodiversidad. Son temas de los que no se habla ni se trabaja. Es necesario contar con espacios participativos que permitan a los diversos actores ser parte y seguir promulgando el cuidado del ambiente (entrevista a la referente de “Mi huerta Revivre”, departamento de Cerro Largo, Melo, del 19/7/2023).

4.2. Opiniones de la GIR

La GIR en la región Noreste de Uruguay ha ganado importancia durante los últimos veinte años (Ramos y Morales, 2022). Sin embargo, esto no la exime de desafíos. Actores entrevistados coinciden en que debe cumplirse la Ley N.° 19.829 de Gestión Integral de Residuos, creada en 2019, que estipula el cierre de los vertederos a cielo abierto hasta 2024. De acuerdo con la entrevista realizada al referente de la Dirección de Ambiente de la IDT, la articulación del nivel departamental con el nacional, bajo el asesoramiento del MA en los aspectos técnicos del cierre y disposición final del vertedero, es un tema vital. La Dirección General de Proyectos de la IDT sería un actor clave, junto con su cuerpo de ingenieros y arquitectos, en el diseño del nuevo sitio de residuos de la ciudad de Tacuarembó.

Respecto a la articulación entre niveles, las personas entrevistadas manifestaron que existe concordancia con lo establecido por la Ley N.° 19.829. Señalan que hay desafíos y tensiones que como departamento deben asumir, pero, con el impulso que otorgue el nivel nacional. “Estamos estudiando varias posibilidades: estamos yendo hacia un nuevo plan de gestión de residuos que involucra la clasificación selectiva o domiciliaria. Estamos llevando volquetas de distintos colores a la comunidad, desde un barrio hasta las localidades del interior” (entrevista al referente de la Dirección General de Medioambiente del IDT el 1/9/2023). Para atender la situación de los residuos orgánicos, la IDT ha planteado una estrategia secuencial: algunos van a enterramiento y otros, en el futuro, a un compost (entrevista al referente de la Dirección General de Medioambiente del IDT el 1/9/2023).

Respecto al sitio de disposición final, la observación participante logro identificar la existencia de problemas sociales, económicos y sanitarios: allí viven y trabajan personas clasificadoras expuestas a riesgos y enfermedades, por lo que el cierre e instalación de una nueva planta implicaría que muchas de esas personas quedaran sin trabajo y sustento diario. El sitio de disposición final actual está ubicado desde hace más de cincuenta años en la zona de Sauce Solo, mientras la intendencia estudia la posibilidad de trasladarlo a otra área en el futuro. Otro de los desafíos identificados refiere a la ausencia de cobertura de la GIR en varias localidades del departamento como San Gregorio, Ansina, Caraguatá, y Peralta. En el caso de Paso de los Toros, la experiencia es diferente, ya que en 2021 la localidad contó con el apoyo de la empresa UPM 2 para la creación de un relleno sanitario con fosas impermeabilizadas (con una vida útil de entre ocho a doce años), plantas de clasificación y con el Proyecto VIDA que está internalizado en la gente. En términos de inversiones, la IDT ha realizado esfuerzos en la compra de volquetas y camiones.

Con relación a la articulación a nivel regional con otras intendencias, los entrevistados de la Dirección de Medioambiente de la IDT mencionaron que existe algunas proyecciones que ven en la regionalización una vía para la disposición final de los residuos de Tacuarembó y Rivera, contemplando al municipio de Minas de Corrales como sitio en común. Pero esta idea fue desestimada, dado que la gestión sería con empresas privadas e implicarían elevados costos, porque se trasladaría mucho volumen con poco peso, por lo que la decisión fue que cada departamento buscara su propia solución.

La observación participante también dejó en evidencia que la IDT valora la labor educativa y de asistencia comunitaria que la ONG Agüita brinda en el departamento. “Han sido fundamentales en concientizar, en generar en la gente un espíritu crítico. Hemos tenido actividades en conjunto, desde la Dirección e impulsadas por ellos mismos” (entrevista al referente de la Dirección General de Medioambiente del IDT el 1/9/2023). De esta ONG, comentan que sus actividades están orientadas a la sensibilización y concientización, con charlas y visitas a centros educativos, brindando información sobre el cuidado del medio ambiente y la clasificación de los residuos valorizables. Asimismo, mencionaron el proyecto apoyado por la embajada suiza en 2021-2022, que permitió la fabricación de contenedores para la recepción de residuos preclasificados por la población y generó cercanía con las personas recicladoras.

Respecto a la vinculación con los niveles de gobierno, hay necesidad de generar acciones conjuntas: desde la IDT existe voluntad por el trabajo en conjunto, pero no existen avances que apuntalen acciones y propuestas coordinadas. Respecto a la vinculación con el gobierno nacional, fue posible identificar pocas instancias de diálogo: “Con el viceministro Amarilla hemos tenido algunos contactos personales. Cuando estaba el otro ministro de Ambiente, Adrián Peña, en alguna visita a Tacuarembó se mantuvieron reuniones. Pero tampoco ha sido continuado” (entrevista a referentes de la ONG Agüita de Tacuarembó el 25/10/2023).

En contraste, la División de Gestión de Residuos de la IDR subraya la trayectoria y las inversiones realizadas por el gobierno departamental en GIR. Es esencial la base técnica que justifica la elaboración e implementación de las políticas: “Esto impacta en la toma de decisiones. Hoy la Dirección General de Medioambiente cuenta con 27 técnicos. Ese énfasis explica los resultados. Con el tema de educación ambiental hay un departamento que depende de la División Medio Ambiente” (entrevista al referente de la División de Gestión de Residuos de la IDR el 2/10/2023). Este enfoque considera que existieron oportunidades perdidas en cuanto a la articulación regional en materia de GIR:

Fue de público conocimiento que desde la IDR estuvimos en negociaciones con Tacuarembó para tener un sitio de disposición final en conjunto. Nosotros estábamos muy a favor de esa situación, Tacuarembó no lo quiso. Hubiéramos reducido costos operativos. Ellos no quisieron sumarse a nuestro bagaje. Resultó que vamos a tener dos vertederos independientes. Les aconsejamos no poner contenedores para reciclables (entrevista al referente de la División de Gestión de Residuos de la IDR el 2/10/2023).

En cuanto a la articulación con otros niveles de gobierno, la IDR entiende que las actividades de GIR son más bien impulsadas por el gobierno departamental, aunque acatan los grandes lineamientos que llegan del Plan Nacional de Gestión de Residuos. Se menciona el aporte económico de USD 800 mil del MA, dentro de un total de cuatro millones de dólares que insumirá la obra de la planta de disposición y nuevo sitio final, certificada por el Ministerio. También se hizo referencia a la participación de otros actores por impulso de la IDR: “Tenemos importadores de neumáticos, trabajando con la Cámara de Importadores del Uruguay (CIU). Trabajamos más con agentes privados que están obligados a gestionar sus residuos que con las propias entidades públicas, pero sí estamos en contacto, avanzando alineados. Existen otros intentos de inclusión de otros actores, como cooperativas y comunidades pequeñas” (entrevista al referente de la División de Gestión de Residuos de la IDR el 2/10/2023).

En Cerro Largo hay deficiencias en la GIR. Por un lado, existe desconocimiento sobre la clasificación y recolección de los residuos, tanto de la comunidad como de las autoridades departamentales, con poco accionar y liderazgo. Iniciativas como la recolección de envases de productos provenientes del agro, el reciclaje de bolsas de ración y el reciclaje de agrotóxicos provienen de las Sociedades de Fomento Rurales, que pertenecen a pequeños productores. En cuanto a las acciones impulsadas por el emprendimiento “Mi huerta Revivre”, se apunta a la educación ambiental en escuelas y talleres para reciclar desechos orgánicos y compostaje (entrevista a la referente de “Mi huerta Revivre”, departamento de Cerro Largo, Melo, del 19/7/2023). La IDCL estaría apoyando a la ONG Melo Limpio, que trabaja con el programa Jornales Solidarios:

Aquí se brinda apoyo con personal y recursos, como guantes y bolsas de residuos. Existe cierto interés por parte de las autoridades de la Intendencia en convocar a personas vinculadas a los temas ambientales, el director de la Intendencia tiene ganas, pero no sabe muy bien qué tiene que hacer […] Dijo que tiene intención de llamar a personas que les importe el ambiente y formar un grupo, pero aún no ha llegado la invitación. En el municipio de Río Branco el alcalde sí ya ha empezado en barrios de Mevir con la clasificación de residuos, les dieron a las personas tachos de basura de distinto color donde levantan los orgánicos una vez a la semana (entrevista a la referente de “Mi huerta Revivre”, departamento de Cerro Largo, Melo, del 19/7/2023).

En perspectiva regional, la sociedad civil de Cerro Largo identifica pocas iniciativas en comparación con el resto de los departamentos. “Siento que estamos muy atrás de lo que es la zona más cerca de la capital del país, aunque hay cierta receptividad de la Intendencia. Respecto al sitio de disposición final que dispone el departamento ubicado en la zona de La Pedrera, el principal problema son las familias que viven ahí reciclando, que se niegan a salir” (entrevista a la referente de “Mi huerta Revivre”, departamento de Cerro Largo, Melo, del 19/7/2023). Por su parte, para la sociedad civil, la IDCL busca consolidar sus campañas de información sobre recolección de residuos no orgánicos mediante la Dirección General de Gestión Barrial y la Dirección de Comunicaciones (Ibid.).

Conclusiones

Este artículo, que parte de un trabajo de campo con entrevistas a actores clave y observación participante, planteó el interrogante respecto a la vinculación crítica entre la promoción del desarrollo sostenible y la gobernanza multinivel y multiactoral en la región del noreste de Uruguay. Asumiendo que la noción de gobernanza no solo refiere a las interacciones, sino también a la manera en que las instituciones regulan procesos para proveer bienes públicos colectivos de interés general, esta investigación ofrece insumos para comprender cómo es vista la implementación y los resultados de la GIRH y GIR, a partir de la voz de los actores en territorio. Los hallazgos generan insumos relevantes para el diseño, elaboración e implementación de políticas ambientales en Uruguay.

Desde una perspectiva comparada, entre los departamentos de la región del noreste existen diferencias en su capacidad de articulación con los organismos nacionales, planes, políticas y autoridades respectivas. Asimismo, en materia de diálogo entre las intendencias de la región, hay cierta debilidad y tensiones para generar acuerdos o resoluciones en conjunto. En los tres departamentos (Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo) hay desequilibrios en las iniciativas de GIRH y GIR. En referencia a la primera, junto a la Política Nacional de Aguas y el Plan Nacional de Aguas, existen lineamientos con foco en el desarrollo sostenible, así como normas que incluyen la perspectiva multinivel y multiactoral. Se identifica en la región un esquema de gobernanza hídrica con fortalezas, producto del trabajo en el territorio a partir de la iniciativa de gestionar las cuencas hidrográficas como unidades básicas de trabajo. Con relación a la GIR, hay una mayor preocupación general a partir de la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos (N.° 19.829): las principales acciones apuntan al cierre de los vertederos a cielo abierto hasta 2024, así como a actividades de generación, clasificación, almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos.

En Tacuarembó, la Dirección de Medio Ambiente de la IDT impulsa acciones para fomentar un mayor compromiso social con la recolección de residuos en la ciudad. La GIR, por el contrario, es una preocupación, y sus acciones están orientadas hacia la educación ambiental. Recientemente, el Plan Nacional de Gestión de Residuos busca alternativas para cerrar el vertedero a cielo abierto de la ciudad. En organizaciones civiles existe preocupación por este tema y han desplegado actividades para la sensibilización y educación ambiental en escuelas y comunidades, con prácticas de clasificación de residuos apoyadas, incluso, por la cooperación internacional. No obstante, el vínculo e intercambio entre actores territoriales no fluye de manera correcta, y esto dificulta el abordaje integral de la problemática. Además, hay ciertas falencias en la GIRH a nivel local.

En contraste, el gobierno departamental de Rivera es un claro impulsor de iniciativas en la GIRH y GIR, en interacción con organismos del nivel nacional, la sociedad civil y el sector privado. Mientras tanto, en Cerro Largo ambas iniciativas son aún incipientes, tanto a nivel de la IDCL como de la sociedad civil. La mayoría de los actores consultados coinciden en que la ausencia de educación ambiental es un factor que no permite dimensionar adecuadamente la GIRH y GIR, lo cual bloquea la concreción de soluciones efectivas. Hay rezago en el involucramiento con las comunidades y actores, que no se sienten incluidos en los esquemas de participación de los organismos gubernamentales territoriales, ya sea por adscripciones políticas o por falta de acciones que impulsen espacios territoriales de participación en estas temáticas. En Cerro Largo, hay una valoración positiva de las actividades que lideran las ONG ambientalistas, pero estas no inciden en la toma de decisiones.

Por último, la gobernanza debería entenderse como un sistema de acción política que favorezca y coordine los niveles de participación del desarrollo sostenible con múltiples actores y niveles de gobierno. Resulta relevante fortalecer las relaciones de confianza entre los actores involucrados, creando redes de intercambio y comunicación con la sociedad civil y ONG. Por último, con proyección hacia el futuro, es necesario fortalecer los espacios de consulta e intercambio para abordar la GIRH y GIR de manera efectiva entre los gobiernos departamentales, así como consolidar los vínculos con los niveles nacionales, de manera que se fortalezcan los esquemas de gobernanza.